瓿的特征分析与形制研究

2022-10-10胡亚捷田倩

胡亚捷 田倩

(1.郑州大学历史学院,河南 郑州 450001;2.西安文理学院历史文化旅游学院,陕西 西安 710065)

瓿出自《说文解字·瓦部》:“瓿,甂也。”又云:“甂,似小瓿,大口而卑,用食。”《说文》将其功用定为食器。考古发掘所见的瓿按质地分有青铜瓿、陶瓿、硬陶瓿、瓷瓿、白陶瓿、石瓿等,其中青铜瓿的数量最多,学界多认为其功用为酒器,对其研究工作开展也较多,给予了青铜瓿流行于晚商时期的结论。李济、马承源、张懋镕、朱凤瀚、张昌平、马今洪、孙妙华等诸多学者对青铜瓿做过系统性研究,对青铜瓿定名有着合理准确的认识。

1 瓿的定名与起源

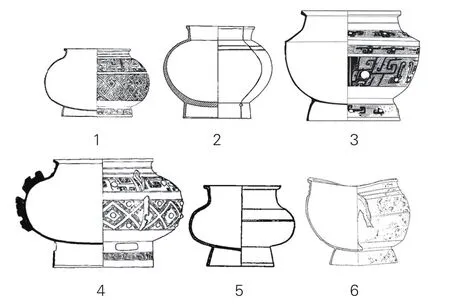

宋代吕大临撰《考古图》卷五收录了龙文瓿(图1:1)和兽环细文瓿(图1:2),参考《说文》中的介绍“瓿,瓯也,大口而卑,用食”,将二者命名为瓿。但二者形制存在不同之处,龙文瓿的形制与今学界公认的青铜瓿较相似,兽环细文瓿的小直口与“大口而卑”的特征不符,可见吕氏命名此器并不严谨。

图1 史籍中所列的瓿

1.1 瓿的定名研究及分析

青铜器的定名原则有三:第一,有自名的器物依自名定名;第二,“无铭”从古,参考宋人定名结合古文献等做出定名;第三,既无自名,史籍也无记载,根据造型或用途定名。瓿的定名原则遵从第二条,李济先生在《记小屯出土之青铜器》中分列283式矮体圆肩瓿(图1:3)和290式高体方肩瓿(图1:4),其中高体方肩瓿也是后来罍、瓿混淆不清之处,这类瓿高体,小口,无耳,折肩,深腹,圈足,与矮体圆肩瓿形制相差较大。朱凤瀚先生将这类器物归入罍,命名为折肩圆罍;《中国青铜器全集》也采取以上观点,将这几件器物命名为罍。鉴于此,近年张懋镕先生首提青铜器命名的新方法—组合关系定名法,根据器物在青铜器组合中的相互关系来定名。这种方法以器物出土单位和器物组合为背景,相互之间可通过比对形制异同来区分,更为科学有效地处理了罍、瓿之分。

张懋镕先生分析瓿的特点,认为瓿与罍的区分在于:一是瓿低矮、罍高瘦,具体表现为瓿的颈部短,罍的颈部长,瓿的腹部浅,罍的腹部深,瓿的圈足矮,罍的圈足高。二是瓿的腹部圆鼓,最大径通常在腹的中线上下;罍的最大径通常在肩与腹交界处,自此腹部向下内收。三是瓿多为圆肩,折肩瓿很少;罍多为折肩,圆肩少。四是罍上常见的垂叶纹、涡纹不见于瓿上。原因在于瓿的腹部较浅,没有足够的空间装饰修长的垂叶纹;瓿肩部坡度不够,难以装饰涡纹。五是罍的功能是酒器,但据《仪礼·少牢馈食礼》中“司宫设罍水于洗东,有枓”来看,罍也可以是盛水器,而瓿则仅仅是盛酒器,目前学界最为清晰准确的区分标准是从器物形制、功用、纹饰等综合分析,为瓿形器的判定及专项研究做好基础性工作。

1.2 考古资料中瓿的起源探析

按照上述器物界定标准,我们认为青铜瓿最早出现于殷墟一期,殷墟遗址的标本有小屯YM188∶R2055(图2:1)、小屯YM232∶R2057(图2:2)、小屯YM388∶R2062(图1:3)、花园庄东地M60∶4(图2:3)、武官村M1∶5(图2:4),殷墟遗址以外的标本有洋县1990YMAT∶1(图2:5)、宁乡巨型铜瓿(图4:3),二者分属陕西汉中地区城洋铜器群和湖南宁乡铜器群。青铜瓿在殷墟文化之前尚未出现,关于青铜瓿的起源,容庚先生将瓿归入罍中,命名为扁体罍,这一分法体现了二者的派生关系。张懋镕先生认为瓿很可能是从罍发展而来,并是罍的派生物,本文认同这一观点。瓿字从瓦,《尔雅》曰瓿出陶人,所以寻瓿的来源,可从陶罍入手。南关外遗址出土C5.3H315∶66(图2:6)和C5T61①∶74(图2:7)2件直口溜肩陶罍,细泥质磨光灰黑陶,口径与底径大致相当,扁圆腹,较矮胖,圜底加圈足。尤以C5T61①∶74的腹部和圈足与小屯M388∶R2062等典型瓿相似,圈足也皆有孔,相似度较高。这两件陶罍的年代定在二里岗上层一期,据此推断青铜瓿的来源应是二里岗上层一期的直口溜肩陶罍。与花园庄东地M60铜瓿同出的有一件泥质灰陶瓿M60∶25(图5:1),侈口,短颈,溜肩,深腹,腹壁略向下内收,圜底,矮圈足,肩及腹部饰凹弦纹,腹部上下两道弦纹之间饰交错绳纹,绳纹较模糊。二者同出一墓,形制有共同之处,陶瓿纹饰较铜瓿简单,似是仿制铜瓿所制。目前所见属于殷墟一期的陶瓿有大司空04H99∶1、小屯西北地84T2④出土陶瓿,数量少于铜瓿,制作和纹饰不如铜瓿精美,因殷墟文化之前尚未出现陶瓿器物,或可认为陶瓿的起源为铜瓿,陶瓿是仿制铜瓿而成。

图2 遗址出土的瓿

除铜瓿、陶瓿外,瓿还有一种重要的种类,即硬陶瓿。硬陶瓿多见于湘江流域费家河文化,出土地点有岳阳费家河、对门山、温家山、易家山等,这一地区硬陶瓿的出土数量多,器形演变轨迹明显,是硬陶瓿的重要产地。殷墟遗址也出土一批硬陶瓿,形制与上述湘江流域硬陶瓿相似,年代在殷墟二、三、四期。以往的研究表明殷墟所见硬陶瓿是由湘江地区直接输入的,又因其形态与晚商时期长江中游地区的铜瓿有一定相似性,推测湘江流域的硬陶瓿是对长江中游地区晚商偏早铜瓿的模仿。也就是说殷墟地区所见的硬陶瓿不是本地生产的,但这一器型的产生也是源于铜瓿。殷墟遗址还出土有瓷瓿、白陶瓿、石瓿,均有完整器出土,可供分析瓿的特征。瓷瓿质地为原始瓷,完整瓷瓿标本为HPKM1380∶R000171,形制与郭家庄东南地M26∶4的硬陶瓿相似,二者皆属殷墟二期晚段。另有殷墟一期晚段的小屯北地H8∶6瓷瓿残片,圈足部与铜瓿相似。白陶瓿见于殷墟二期的侯家庄HPKM1001,形制与青铜瓿高度相似,还饰有青铜器上常见的夔纹、云雷纹。以往的研究表明殷墟白陶是本地制作的,绝大多数器类也是仿制青铜器和普通陶器。完整石瓿标本有妇好墓M5∶1318,此外侯家庄北地M1出土的残石瓿圈足为大理石质,圈足似铜瓿,下腹部似饰青铜器常饰纹饰雷纹,年代为殷墟一期。由此可知,瓷瓿、白陶瓿、石瓿既有部分仿制铜瓿,也有部分仿制硬陶瓿,陶瓿、硬陶瓿均仿制铜瓿,铜瓿来源于二里岗上层一期的直口溜肩陶罍,即瓿的来源为陶罍。

2 瓿的质地分类与形制研究

瓿的主流器形特征为器矮,短颈,圆肩,口径与底径接近,腹深小于腹径,矮圈足,装饰有繁有简。青铜瓿上多装饰夔纹、饕餮纹、云雷纹、斜方格雷乳纹等复杂纹饰,形成颈、肩、腹、足四个纹饰带。

2.1 青铜瓿的形制特征

主流青铜瓿的数量较多,较为典型的如:大司空M663∶51(图3:1),矮圈足上有3孔,颈部饰两道凸弦纹,肩部以云雷纹为地纹,上饰夔纹,腹部饰雷纹,足部饰夔纹;花园庄东地M60∶4(图2:3),矮圈足上有3个方形镂孔,颈部饰两道平行凸弦纹,肩部饰9组单体夔龙纹,两夔间以云雷纹充实,腹部上下各有3组饕餮纹,圈足饰一周云雷纹;武官村M1∶5(图2:4),圈足上端有3个长方形小孔,颈部饰两道凸弦纹,肩饰以雷纹为地的九组夔纹,腹饰勾连雷纹,足饰一周云纹。装饰更精美者饰兽头或棱脊,如M5∶796(图4:1),肩部铸3兽头,肩、腹有相连的长棱3条,腹部兽头下亦有3条较短棱,圈足上有6条短棱与腹棱相对应;保德瓿(图3:4),颈部饰两道弦纹,肩部饰夔纹并3短棱,腹部饰方格雷乳纹并3长棱,足饰一周雷纹并3个长方形小孔。妇好墓出土的3件铜瓿均带盖,M5∶796和M5∶830的盖似球面,上有6条扉棱,中部有菌形纽,盖面饰三组饕餮纹,纽面饰蝉纹,盖下周沿有子口,与器口相合;妇好墓M5∶778(图4:2)的盖面中心部位有一圆涡纹,靠外饰3组饕餮纹,纽面饰4个蝉纹,这种带盖铜瓿较为特殊,简单者仅饰一两周弦纹,如花园庄东地M42∶11肩部饰凸弦纹两周(图3:2);殷墟西区M613∶4(图3:5),仅腹部有阴线纹一周,刘家庄北地M70∶2通体素面(图3:6),入葬前遭打击变形。

图3 青铜瓿

图4 青铜瓿

除典型圆肩瓿,还有少量折肩瓿,如五郎庙1965CHWT∶1(图3:3),方尖唇,颈稍高,腹微鼓,腹下部弧收至底,肩部和腹上部各饰一周由9个变形夔纹组成的纹饰带,腹中下部等距饰3道扉棱,两边各有两夔相对,构成三组以扉棱作鼻梁的饕餮面,圈足等距有三个长方形凹坑。宁乡巨型铜瓿出土于宁乡市黄材镇划船塘村沩水河床中,该瓿高61~62.5厘米,较妇好墓带盖大型瓿还要高(M5∶778,带盖通高47.6厘米),口径57~58厘米,腹径86~89厘米,圈足高15.5厘米,圈足径55.6厘米,胎厚0.3~1厘米,重61.9千克。其圆肩近折的形态接近于小屯YM388∶R2062,腹部兽面纹饰与YM232∶R2057、花园庄东地M60∶4相近,尺寸与上述典型铜瓿相去甚远,学者推测其为本地铸造。

2.2 陶瓿形制的分析与研究

考古发掘所见的陶瓿主要为泥质灰陶瓿,殷墟遗址一至四期均有发现。泥质灰陶瓿的形制与铜瓿相似,口径与底径接近,腹部较铜瓿深,有圆肩和折肩,个别陶瓿还饰有耳或有盖。承袭铜瓿的装饰手法,多饰有弦纹,此外还有绳纹、三角划纹、网形划纹等。圆肩陶瓿有大司空SM302∶1(图5:2),肩、腹、足均饰弦纹。刘家庄M154∶2(图5:3),肩部饰双耳,口下部及肩部饰弦纹。折肩陶瓿有大司空M68∶2(图5:4),侈口,广折肩,鼓腹,矮圈足,肩、腹饰数道弦纹及斜行绳纹。刘家庄M44∶32(图5:5),侈口,短颈,折肩,深腹,矮圈足,颈、肩及腹上部饰数周凹弦纹,腹下部饰交错绳纹,近底部绳纹大部分被抹掉。郭家庄M291∶9(图5:6),肩两侧有二穿孔横耳,肩饰三角形划纹一周,颈、腹饰凹弦纹,有盖,盖作笠形,子口,顶面有抓手。

图5 陶瓿

殷墟西北冈王陵区HPKM1001(图6:1)出土一对完整的表面瓷化白陶瓿,这2件瓿仅细部纹饰稍不同,其中1件呈灰白色,短沿外折,圆肩,深腹,腹下部外鼓,圜底,圈足外侈,装饰手法与铜瓿相似,由弦纹分隔颈、肩、腹、足四个纹饰带,颈部饰一周小三角纹,肩部饰一周夔纹,腹部饰斜方格雷纹乳钉纹,圈足饰一周横列蝉纹。侯家庄北地M1出土一些白陶瓿的腹部、圈足残片,瓿圈足上多饰凹槽或穿孔,腹部残片饰雷纹。此外,还有2件非发掘出土的带盖白陶瓿,收录于日本学者梅原末治所著的《殷墟出土白色土器の研究》一书。该瓿腹深,腹下部外鼓,饰青铜器上未见的人体纹,展现出白陶器的独特风格(图6:2、图6:3)。

图6 硬陶、白陶、瓷瓿与石瓿

2.3 考古发掘出土硬陶瓿与瓷瓿试析

南方湘江流域出土的硬陶瓿,形制特征不同于殷墟典型的铜瓿和陶瓿,主要表现为窄肩,肩部多饰2~4个贯耳,腹部较深,圈足外侈。如易家山M3∶2(图6:4),长圆腹,肩部饰2对附耳,与圈足上的2对称镂孔对应,上部饰弦纹与指甲刻划纹;对门山M4∶1(图6:5),折肩饰2个对称半环形耳,上腹部饰方格纹。殷墟遗址出土的硬陶瓿标本有孝民屯M1278∶1(图6:6),肩部有4耳,腹下部饰压印方格纹,圈足上有2孔;武官村M229∶5(图6:7),直口,鼓腹,圜底,圈足外侈,肩部有两对竖耳,圈足上有两孔与竖耳呈一直线,口上有盖,盖似碗倒置,盖及肩部饰阴线及斜点刻文。

瓷瓿仿自硬陶瓿,完整瓷瓿标本有殷墟HPKM1380∶R000171(图6:8),窄平肩,肩下两侧各饰2个一组对称的竖穿耳,上腹部饰2组弦纹带,中间为戳印纹。带盖,盖壁中部也有2组弦纹带,中间为戳印纹,与硬陶瓿形制相似。

2.4 考古发掘出土石瓿试析

妇好墓M5∶1318(图6:9)石瓿为大理岩,敛口方唇,短颈圆肩,下腹略内收,底近平,圈足直矮。装饰手法上与铜瓿相似,由弦纹分隔颈、肩、腹多个纹饰带,颈饰三周凸弦纹,肩部饰一周三角形纹,腹部纹饰大部剥蚀,从残存部分看,似为虎纹,宽尾上卷,圈足未见纹饰。另有侯家庄北地M1∶036-3(图6:10),仅存下腹部和圈足,圈足矮直,与下腹部交接处有一圆形穿孔,圈足饰一道凸棱,下腹部饰雷纹,装饰手法与铜瓿一致。

3 瓿的功用与礼器特质分析

殷墟遗址存在一墓或一祭祀坑同出不同质地瓿的现象,如妇好墓同出3件铜瓿和1件石瓿,花园庄东地M60同出1件铜瓿和1件陶瓿,刘家庄M44同出1件陶瓿和1件硬陶瓿,殷墟HPKM1001同出1件白陶瓿和瓷瓿残片,侯家庄M1同出石瓿和白陶瓿残片。还有一墓或一祭祀坑同出多件硬陶瓿现象,如武官村M229出土2件,郭家庄M26出土3件。妇好墓、殷墟HPKM1001、侯家庄M1墓主均为王室成员,刘家庄M44和郭家庄M26墓主为军事贵族,花园庄东地M60和武官村M229为祭祀坑,多件瓿同出墓葬和祭祀坑,显示出瓿的礼器作用。学界普遍认为铜瓿是一种重要的礼器。白陶器也因其精工细作、产量稀少被作为一种礼器使用,李济先生在《殷墟白陶发展之程序》早有论断:“白陶是用于殉葬或祭祀的器物,而不是寻常的日用品。供应王室的需要,可能是—个例外;除了这一例外,它们最要紧的用途就是作敬鬼神的祭器。”可见白陶瓿具备礼器特质。近来关于殷墟石容器的研究也表明石容器是铜礼器的补充品,是青铜器的一种另类衍生,石瓿与铜瓿或白陶瓿同出,也体现出其礼器的使用功能。硬陶瓿和瓷瓿虽非仅见于墓葬和祭祀性场所,但因其产量少,同时具备坚硬、吸水性低等优于陶器的特质,在当时也是同青铜器一样的贵重品,且二者形制仿自铜瓿,可作为铜礼器补充使用。陶瓿仿自铜瓿,器物组合上多与陶觚、爵同出,如郭家庄M84、郭家庄M137、大司空M74、小屯西地GM241等,具备仿铜礼器的特质,也可作为陶礼器补充使用。

总体来看,铜瓿出现时间最早,来源于二里岗上层一期的直口溜肩陶罍。铜瓿在殷墟一期时形成了较为稳定的形制,即整体矮胖,短颈,圆肩,口径与底径接近,腹深小于腹径,矮圈足,在殷墟遗址以外地区也发现富有区域特色的折肩瓿和大型瓿。此后,陶瓿、硬陶瓿、白陶瓿、石瓿仿自铜瓿,瓷瓿仿自硬陶瓿,虽殷墟遗址所见硬陶瓿产于南方湘江流域,但该区域首见的硬陶瓿也仿自当地铜瓿。形制上殷墟遗址所见的陶瓿、白陶瓿、石瓿和铜瓿的相似度较高,纹饰也多有承袭,为本地制作的可能性大,而硬陶瓿和瓷瓿则表现为另一种风格,这种不同源于区域差异,同时也展示出中心区与南方地区的交流互动。

注释

①马承源.中国青铜器[M].上海:上海古籍出版社,2003;岳洪彬.殷墟青铜礼器研究[M].北京:中国社会科学出版社,2006;朱凤瀚.中国青铜器综论[M].上海:上海古籍出版社,2009;张昌平.商代铜瓿概论[M]//高崇文,安田喜宪.长江流域青铜文化研究.北京:科学出版社,2000;孙妙华.青铜瓿的整理与研究[D].西安:陕西师范大学,2012.②朱凤瀚.中国青铜器综论[M].上海:上海古籍出版社,2009;张懋镕.青铜瓿琐谈[M]//张懋镕.古文字与青铜器论集:第六辑.北京:科学出版社,2019.

③李济.记小屯出土之青铜器[J].考古学报,1948(3):2-100.

④朱凤瀚.中国青铜器综论[M].上海:上海古籍出版社,2009.

⑤中国青铜器全集编辑委员会.中国青铜器全集:商:三[M].北京:文物出版社,1997.

⑥张懋镕.再论青铜器组合关系定名法—以尊、罍、瓿的区分为例[M]//张懋镕.古文字与青铜器论集:第六辑.北京:科学出版社,2019:149.

⑦张懋镕.青铜瓿琐谈[M]//张懋镕.古文字与青铜器论集:第六辑.北京:科学出版社,2019.

⑧赵丛苍.城洋青铜器[M].北京:科学出版社,2006.

⑨马江波,吴晓桐,金正耀,等.湖南宁乡出土商代大型铜瓿初探—兼谈圆肩铜瓿的年代与产地[J].四川文物,2018(6):27-34.

⑩容庚,张维持.殷周青铜器通论[M].北京:文物出版社,1984.

⑪张懋镕.青铜瓿琐谈[M]//张懋镕.古文字与青铜器论集:第六辑.北京:科学出版社,2019.

⑫孙妙华.青铜瓿的整理与研究[D].西安:陕西师范大学,2012.

⑬河南省文物考古研究所.郑州商城—1953-1985年考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2001.

⑭豆海峰.长江中游地区商代文化研究[D].长春:吉林大学,2011.

⑮牛世山.殷墟出土的硬陶、原始瓷和釉陶—附论中原和北方地区商代原始瓷的来源[J].考古,2016(8):86-96,2.

⑯吴振录.保德县新发现的殷代青铜器[J].文物,1972(4):62-66,73,79.

⑰马江波,吴晓桐,金正耀,等.湖南宁乡出土商代大型铜瓿初探—兼谈圆肩铜瓿的年代与产地[J].四川文物,2018(6):27-34.

⑱中国社会科学院考古研究所.殷墟的发现与研究[J].北京:科学出版社,1994.

⑲梅原末治.殷墟出土白色土器の研究[M].东京:日本株式会社同朋舍出版社,1984.

⑳唐锦琼.殷墟花园庄东地M60的葬俗及其性质[J].考古,2010(3):80-90.

㉑董好.殷墟地区出土石容器研究[J].南方文物,2020(4):97-110.