大断面隧洞下穿交通隧道爆破施工安全分析

2022-10-09雷细雄张尤刚汪晓峰

杨 朝,雷细雄,张尤刚,汪晓峰

(浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司,浙江 杭州 310002)

1 问题的提出

现今,随着国家经济的发展,为了使经济发展的步伐不受自然灾害影响而停滞,一批批水利公益性工程不断开工建设,对国民经济可持续发展具有重要意义。部分工程在某些特定的地段,受地形、地物和地质条件等因素的限制,同一场地区域内2条隧道在不同高度位置相互穿越的情况逐渐增多[1-2]。为保证下穿交叉施工开挖过程中新建隧洞与既有隧道结构的安全性,采取一些监测措施来验证和修正施工方法的适用性和安全性很有必要。本文通过对新建隧洞下穿既有隧道开挖过程中的监测数据进行分析,阐述施工过程的安全性。

2 工程概况

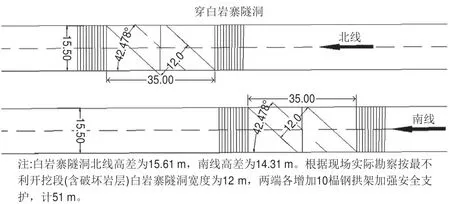

平阳县南湖分洪工程由进口分洪闸、分洪隧洞、施工支洞及补偿工程组成。其中分洪隧洞与白岩寨公路隧道上、下相交穿过,轴线平面夹角为42.5°,垂直净间距为北线15.61 m,南线14.31 m,相交部位轴线桩号为南线SD1+936.354 m(围岩类别为Ⅱ类)。新建分洪隧洞洞宽15.50 m,洞高12.25 m,为城门洞型,属于特大断面水利排洪隧洞。白岩寨公路隧道洞宽12.00 m。南线分洪隧洞下穿白岩塞隧道位处微风化花岗岩,硐顶埋深94~120 m。微风化花岗岩坚硬,Rc>90 MPa,呈块状结构,岩体完整好,裂隙不发育,连通性差,与地表水力联系弱,开挖后仅局部出现滴水现象,水文地质条件简单。新建隧洞与已有隧道位置关系见图1。

图1 新建隧洞与已有隧道位置关系图 单位:m

目前,南线新建隧洞已安全贯穿该工程的关键控制节点,本工程南线隧洞下穿白岩寨公路隧道交叉段桩号为:SD1+916.354~SD1+956.354 m,下穿段施工自2021年1月4日开始,于2021年2月4日完成。下穿过程中各项监测项目数据均未超规范控制值。拟结合南线隧洞成功下穿白岩寨隧道工程实践经验,依据监测数据对施工工艺及爆破参数方法进行动态修正,为今后类似工程提供借鉴。

3 监测方案

根据隧洞开挖爆破的施工情况,下穿段施工按设计要求依V类围岩加强支护,采用挂网打锚杆立拱架的初期支护,钢拱架每榀间距0.50 m,初期支护完成后进行固结灌浆,同时加强支护段固结灌浆孔排距加密为2.00 m,孔距不变(固结灌浆材料采用水溶性聚氨酯)。其开挖施工方法按导洞先行开挖法,并对以下内容进行监测:新建隧洞的超前地质预报、洞内周边收敛监测、拱顶下沉监测、支护结构受力监测以及洞内巡视检查,同时包括对新建隧洞上方的既有隧道进行爆破振动监测。

3.1 新建隧洞地质超前预报

隧洞地质超前预报采用地质雷达和TSP方法进行预测,为25.00 m一循环,以此验证勘察报告内容的围岩类别,确保隧洞开挖过程中前方实际围岩与勘察报告中不同时,能及时调整爆破参数,控制进尺,保证施工安全。围岩类别实际跟勘察报告吻合,为Ⅱ类。

(1)地层岩性预测预报,特别是对软弱夹层、破碎地层及特殊岩土的预测预报;

(2)地质构造预测预报,特别是对断层、节理密集带、褶皱轴等影响岩体完整性的构造发育情况的预测预报。

3.2 新建隧洞洞内周边收敛和拱顶沉降监测

下穿段共布置1个周边收敛和拱顶沉降监测断面,用于监控隧洞掘进过程中平面内空尺寸以及竖向尺寸的变化情况,指导施工期的支护,布置位置分别为拱顶、左右拱肩、左右拱腰,桩号为SD1+945.000 m。稳定后最大周边收敛累计值为7.6 mm,拱顶沉降为5.8 mm,均小于15.0 mm的控制值。

3.3 新建隧洞支护结构受力监测

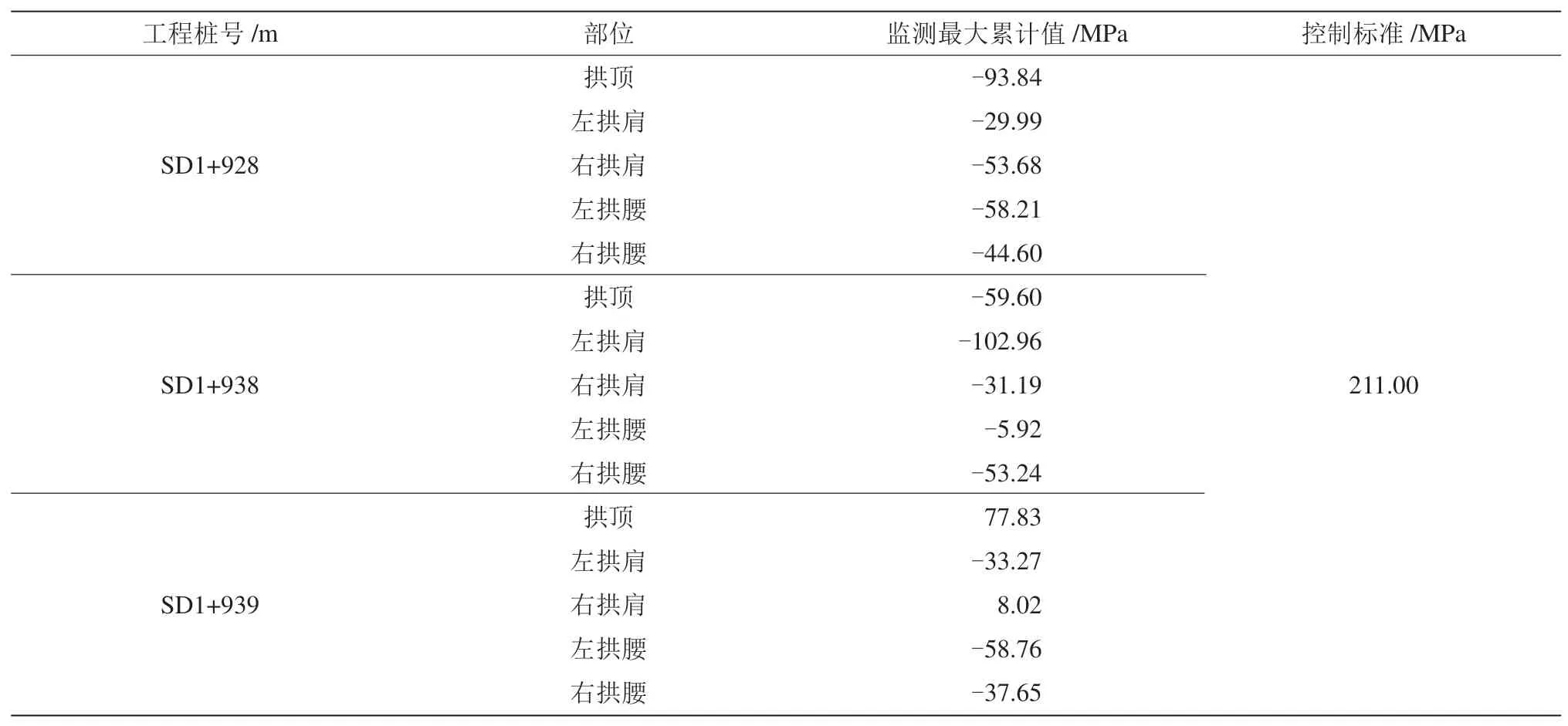

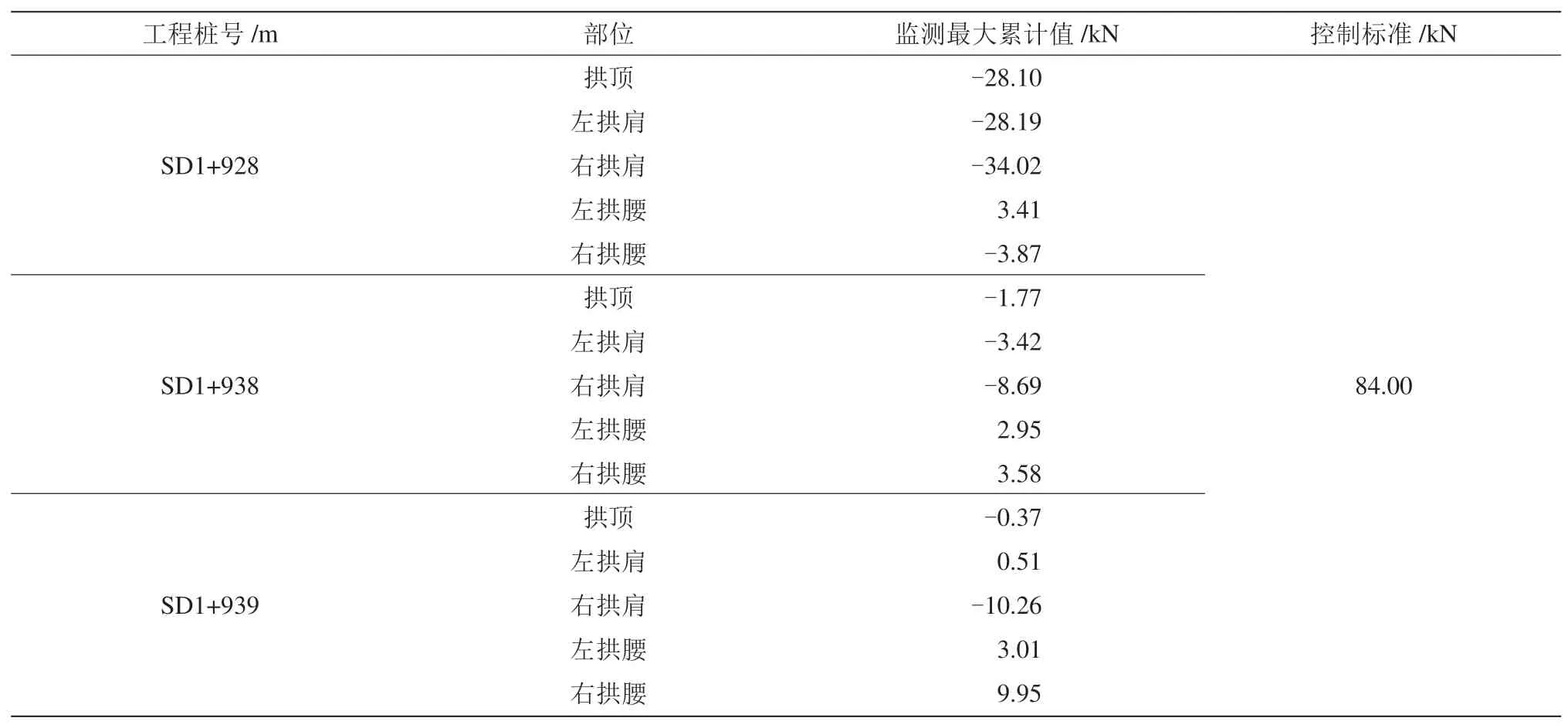

与白岩寨隧道交叉段按V类围岩加强支护,分别在新建隧洞3个桩号的拱顶、左右拱肩、左右拱腰各布置1支钢拱架应变计和锚杆应力计,桩号分别为SD1+929.000,SD1+938.000,SD1+939.000 m,以监测支护结构的受力情况以及锚杆中的轴向应力。锚杆应力计采用钻孔埋设法,与支护锚杆同步埋设,埋设步骤为:①定位放样→②钻机成孔→③仪器组装→④仪器安装→⑤灌浆→⑥孔口保护设施施工→⑦测初始值,埋设完成后及时填写《锚杆应力计埋设考证表》。钢拱架应变计则采用焊接方法安装至钢拱架上,主要埋设安装步骤及技术要求如下:首先将配好对的夹具装上安装试棒,装配好后的2夹具紧定螺钉孔距应为100 mm。将夹具焊接至钢拱架设计位置,埋设完成后及时填写《钢拱架应变计埋设考证表》。通过对其下穿开挖过程期间每天进行监测,共采集139组监测断面数据,累计最大值见表1与表2。

表1 新建隧洞钢拱架应变受力最大累计值表(拉为“+”,压为“-”)

表2 新建隧洞锚杆应力受力最大累计值表(拉为“+”,压为“-”)

3.4 新建隧洞围岩松动圈测量

隧洞进行围岩松动圈测量采用单孔法,是一种快速、准确的原位测试技术,它可以获得岩土体的纵波、横波速度,并根据波速计算动弹性模量、泊松比等动力学参数,为工程设计支护结构与支护方式提供依据。通过测试,能够反映岩体裂隙程度、薄层互层等地质现象,确定围岩松动的范围区域,并针对此范围进行相应支护,保证隧洞施工人员和设备安全。肖建清等[3]根据围岩松动圈影响因素,针对爆破循环对围岩松动圈的影响进行相关研究,主要研究单次爆破以及爆破累积的影响,并提出爆破振动对于应力集中区的岩体具有“震实”的效应,一般经过2个爆破进尺循环以后,爆破对围岩松动圈的形态影响很小。依据此观点,本工程在桩号SD1+938.000 m往前进尺2个爆破循环进尺以后,在桩号SD2+488.000 m处共布置5个钻孔,分别布置于左边墙、左侧拱肩、拱顶、右侧拱肩、右侧边墙。经过测试,各孔波速变化曲线见图2。

由图2可以看到,孔深大于2.80 m区段,围岩波速多大于5.0 km/s,相对较高,推测孔底到2.80 m处为原岩波速,未受爆破影响,岩体岩性为微风化凝灰岩,完整性总体较好;孔深小于2.80 m区段,5个钻孔声波测试曲线均呈逐渐减小的趋势,推测2.80 m以内为围岩松动圈的范围,岩体裂隙发育,局部较破碎,完整性相对较差。在孔深1.60 m位置5个钻孔的波速均出现极小值,推测孔深1.60 m处岩体节理裂隙发育,相对较破碎。

图2 各孔波速变化曲线图

3.5 既有隧道爆破振动监测

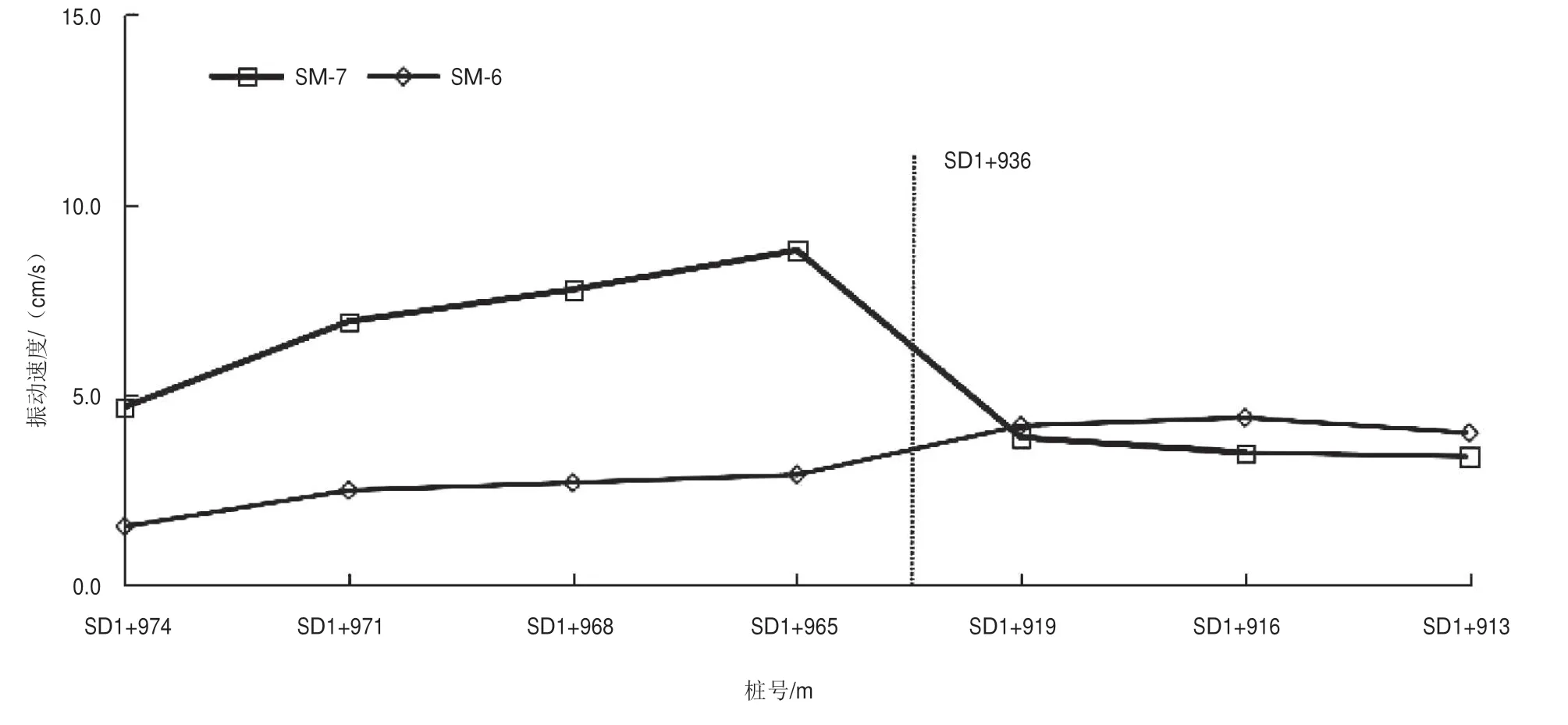

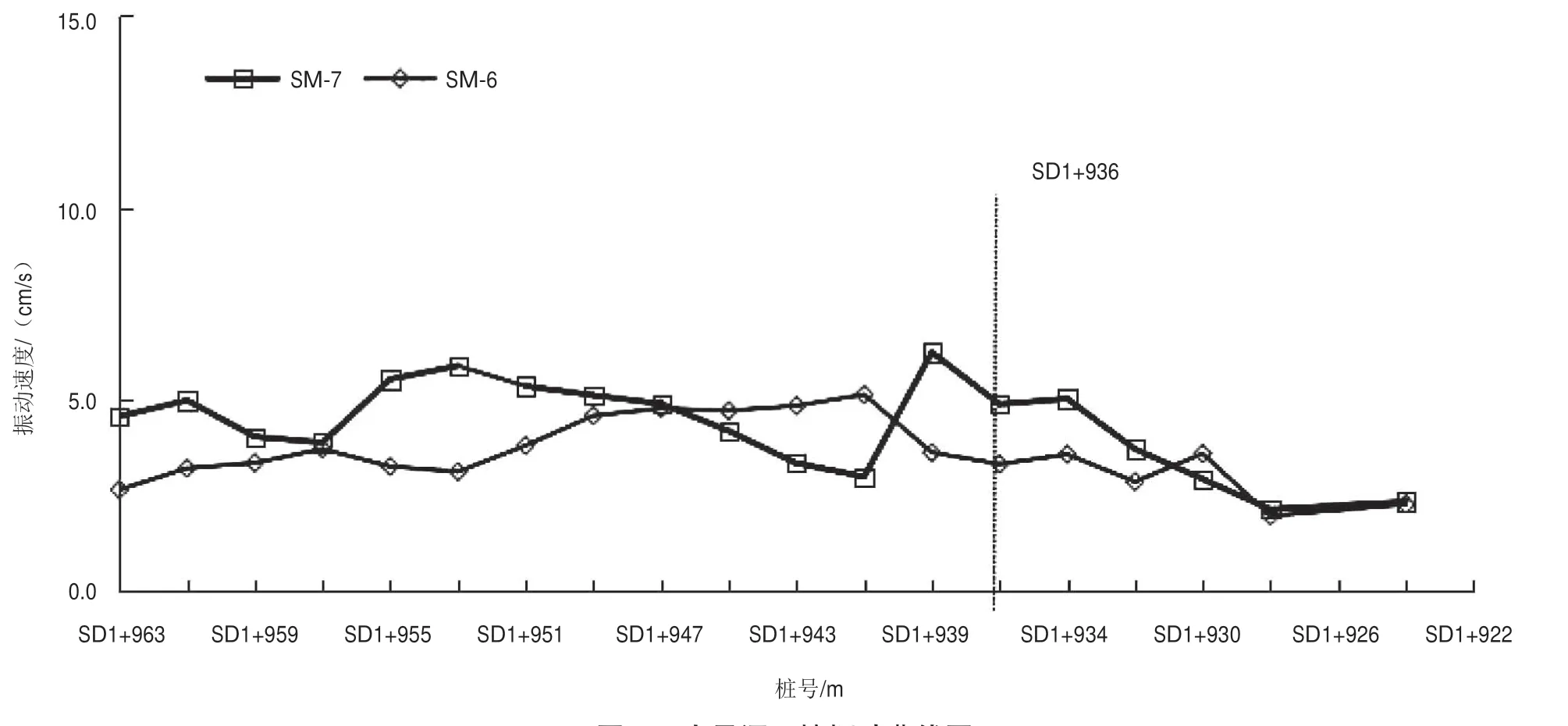

由于南线隧洞开挖期间的爆破施工采用传统的钻爆法,因爆破产生的振动对其上方的白岩寨公路隧道衬砌结构具有一定影响,在其开挖隧洞与白岩寨隧道交叉的桩号SD1+936.354 m位置的白岩寨公路隧道内,左、右侧人行道各布置1个爆破测振点SM-6、SM-7。下穿期间,爆破振动监测频率按施工开挖进度,每次爆破均进行振动监测。

根据GB 6722—2014《爆破安全规程》[4]的有关规定,结合设计的控制标准意见,本工程隧洞爆破f>50 Hz,白岩寨隧道为交通隧道,爆破安全允许振速V取15 cm/s。根据振速计算公式:

式中:K、ɑ为与地质地形条件有关的衰减系数,硬岩石取K=150~250、α=1.5~1.8,本例K值取200,α值取1.8;R为垂直净间距(m),取14.00;Qmax为1次最大爆药量(kg),取20。

通过计算:V=K(Q1/3/R)α=10.4 cm/s≤15.0 cm/s。

经计算得出振速小于质点安全允许振速。理论上,单段最大起爆药量控制在20 kg以内时,爆破振动对白岩寨隧道无影响,但还需实际监测数据做相应分析。

爆破振动监测工作于2020年12月31日进行,此时桩号为SD1+974.000 m,全断面、小导洞、扩挖爆破施工产生的振动数据见图3~5。

图3 全断面开挖振动曲线图

图4 小导洞开挖振动曲线图

图5 扩挖开挖振动曲线图

从图3~5可以看出:全断面爆破开挖产生的振动值明显高于小导洞和扩挖爆破开挖的振动值,采用小导洞开挖方法以及电子雷管微差控制爆破,具有明显降低爆破振动的效果。随着开挖断面越靠近下穿段的中心,产生的振动值也越大,最大值为SM-7:11.20 cm/s,满足规范控制值。

3.6 既有隧道内外观检查

在下穿隧道爆破开挖过程中,每次振动监测的同时,爆破后时有隧道洞壁瓷砖掉落的现象发生,这也跟隧道洞壁瓷砖没有紧密贴合、黏结强度不够有关。总体来说,瓷砖掉落也只有局部,没有发现裂缝的发生,开挖隧洞爆破对隧道支护结构的影响程度在安全可控的范围内。

4 结 论

(1)通过实施的导洞先行后扩挖的爆破开挖方案,采用电子雷管微差控制爆破,每次爆破振动数值基本满足设计中根据爆破安全规程提出的爆破控制标准,洞内监测断面数据均符合设计中依据规范提出的监测值控制标准要求,对今后类似工程的施工具有参考作用。

(2)新建隧洞开挖,对已开挖和已有的上方隧道具有一定影响,但还是能满足已有支护结构的安全要求。

(3)爆破开挖施工过程中可以根据振动监测数据及时调整相应的爆破参数和方法,既保证结构的安全度,又有利于加快施工进度,进而增加经济效益。