中国国际传播:历史演变、现实背景与前沿问题

2022-10-08李明德

李明德,乔 婷

1. 西安交通大学 新闻与新媒体学院,陕西 西安 710049 2. 西安交通大学 马克思主义学院,陕西 西安 710049

国际传播这一跨越国界的传播交流活动,因地缘政治、文化差异而产生,体现出强政治性和实践性[1],作为国家之间权力和利益博弈的途径,其本质被认为是中西方之间的国际话语主导权竞争,也因此被视为国际政治关系的表现形式[2]3。当前,百年未有之大变局与新冠肺炎疫情相互交织,国际形势的不稳定性、不确定性更加突出,国际体系深刻调整,国际格局持续多极化和“东升西降”之势,中国有效应对大国博弈、深度参与全球治理的能力与意愿持续增加(1)中国社科院世经政所. 国际形势黄皮书:全球政治与安全报告(2022)[EB/OL]. (2022-01-20)[2022-01-26]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1722485086580727670&wfr=spider&for=pc.。但是,与中国综合国力和国际地位相匹配的国际传播话语权尚未形成,国际舆论格局“西强东弱”态势尚未改变,“有理说不出”“说出传不开”“传开叫不响”的国际传播话语困境仍存(2)史安斌. 推动国际传播上升为战略传播[EB/OL]. (2021-06-05)[2022-01-26]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1701- 678442484568384&wfr=spider&for=pc.,新形势下加强和改进国际传播工作具有现实紧迫性。

2021年5月31日,习近平总书记在中共中央政治局第三十次集体学习时强调,加强和改进国际传播工作,展示真实、立体、全面的中国[3],将国际传播上升到国家战略层面,明确了中国加强国际传播能力建设的目标和任务。面对现阶段中国国际传播的困境,研究者从多种层面展开分析,可大致归纳为世界政治经济秩序框架、新冷战思维的战略竞争框架、跨文化传播壁垒框架等。此外,研究者们还对历时性、综合性、总体性的视角多有强调,有学者遵循综合性的“利益、边界、秩序”框架脉络,深入剖析了国际传播面临的大变局[4]。有学者将当前中国国际传播的问题归因于“缺少跨领域的、总体性的、对历史和现实的把握”[5],进而呼吁中国国际传播应通过“历时性”的角度审视自身发展与外部关系[6]。

基于此,本文以习近平总书记关于国际传播的新论断和新要求为研究坐标,将国际传播置于动态性、综合性的考察视角中,通过回溯改革开放以来中国国际传播实践的演变历程,总结研究中国国际传播的理念变革,通过耙梳国际传播格局形塑中不断变迁的“中国观”,研判中国国际传播与外部关系的基本态势,考察中国国际传播的现实背景,进而思考新形势下国际传播研究应关注的前沿问题,探讨提升中国国际传播能力的可能进路。

一、改革开放后中国国际传播的演变历程

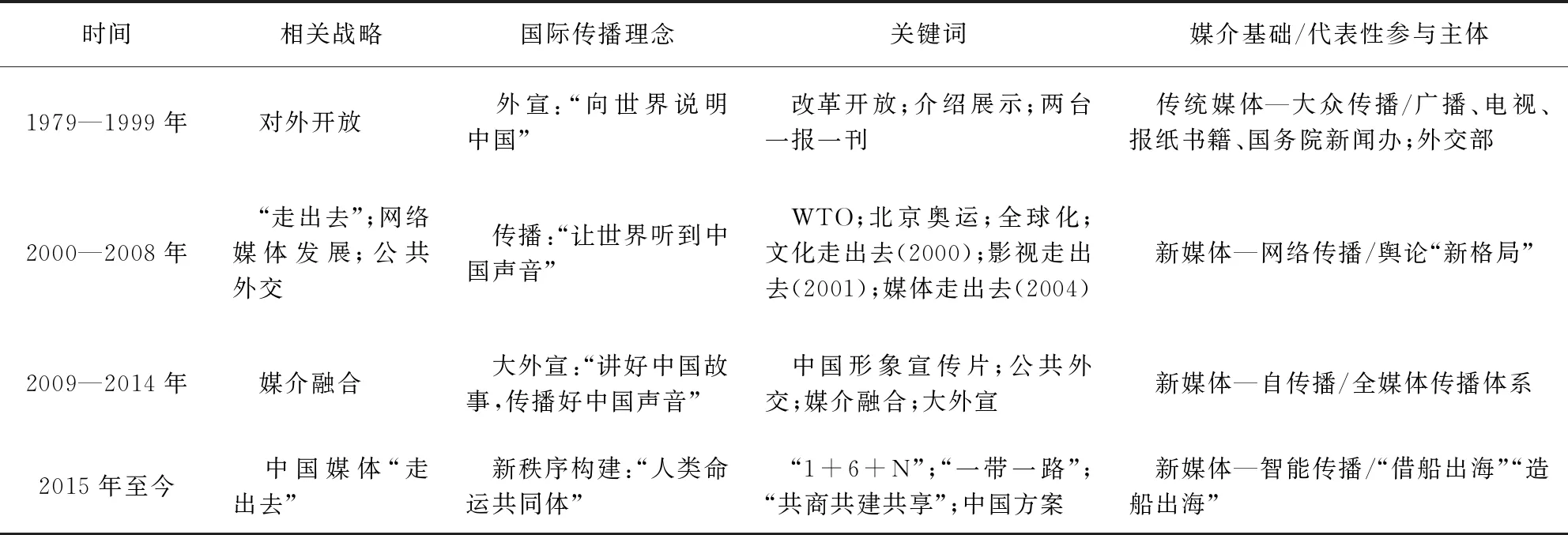

回溯中国国际传播实践的演变历程,有助于理解中国国际传播的理念变迁,从动态视角树立当前中国国际传播的问题意识。将外交理念、对外战略、媒介基础等相关因素纳入国际传播的演变历程中可以发现,改革开放以来,中国的国际传播活动历经了“介绍—展示”的外宣传播阶段、“走出去”战略下的进一步开放阶段、“大外宣”格局下的积极自塑阶段以及“人类命运共同体”理念下参与构建国际传播秩序的新阶段(见表1)。

表1 改革开放以来中国国际传播的演变历程

(一)“介绍—展示”框架内,“向世界说明中国”

改革开放至21世纪前夕,中国国际传播围绕“向世界说明中国”的主线,以“介绍、解释、说明、展示”等为关键词,依托“两台(中国国际广播电台、中央电视台)、一报(《中国日报》)、一刊(《北京周报》)”为代表的传统媒体,展开了对中国各方面情况多层次、多角度、多形式的宣传介绍活动。

改革开放初期,中国国际传播面临着为实现“四化”争取时间、为社会主义现代化建设发展争取良好国际环境等重要任务,中央从战略上高度重视对外宣传(简称“外宣”)工作,先后成立(设立)了中央对外宣传领导小组(1981年)、新闻发言人制度(1983年)、国务院新闻办公室(1991年)等重要机构和相关制度,发布了多项外宣工作文件(3)如《关于加强地方对外宣传工作的通知》(1979年)、《关于对外宣传工作的情况和今后工作的意见》(1983年)、《关于加强和改进对外宣传工作的意见》(1986年、1990年)、《关于改进新闻报道若干问题的意见》(1987年)和《关于国内突发事件对外报道的通知》(1994年)等。,全面组织、推动、协调相关部门,保障外宣工作的顺利开展。具体来看,“向世界说明中国”的传播理念在这一时期有了细微变化:20世纪80年代初期,在“宣传报道新中国”等目标下(4)1979年3月,中宣部确定“我国对外宣传要面向一切外国人,力争向尽可能多的外国人做宣传”,对外宣传要“真实地(既不夸大也不缩小)、丰富多彩地(政治、经济、文化、人民生活、科学技术、文艺的以及中央和地方的)、生动活泼地介绍我国情况。主要是宣传报道新中国”。参见甘险峰.中国对外新闻传播史[M]. 福州:福建人民出版社,2004.,外宣工作被寄予展示制度优越性、争取同情支持等期望(5)参见1983年《关于对外宣传工作的情况和今后工作的意见》。,因此强调意识形态的斗争性,要求宣传工作者“不为国外资产阶级的宣传所左右”(6)参见1986年《关于加强和改进对外宣传工作的意见》。;90年代中期,聚焦介绍改革开放的新风貌,中国国际传播开始强调国际形象与新闻信誉(7)参见1994年《关于国内突发事件对外报道工作的通知》。;90年代末,外宣工作在新形势下的地位和作用更加被重视,强调“要加大向世界全面介绍中国的力度,增进各国对中国的了解”[7]。同时,各类有关外宣工作的文件中也不断强调宣传技巧、实际效果、受众特点等,要求多做解惑释疑的工作,在内容和方法上都要便于对方理解,从内容、形式、风格上都要适应宣传对象特点,强调宣传工作的内外有别和针对性(8)参见1990年《关于加强和改进对外宣传工作的通知》。,相关表述和要求的演变可以看出外宣工作与当时的新闻理论同步发展,初步呈现由“宣传”到“传播”的理念转型。但整体看来,这一阶段的国际传播工作始终围绕“宣介”任务,仍未脱离“正面报道”和“宣传”框架。

从媒介环境来看,这一阶段的外宣工作中,“两台、一报、一刊”为代表的传统媒体发挥了主要作用。1994年中国接入互联网后,网络新技术迅速被应用在外宣工作中,1997年国务院新闻办公室在网络上开通中国新闻平台,内容包括《人民日报》等报刊摘编以及关于“人权”“台湾”“西藏”等问题的相关专栏。可以看出,这一阶段中国外宣积极适应媒介环境,主动回应国际舆论议题,但国际传播活动仍以事务性工作的形式展开,传播主体仍集中于专门机构。

(二)“走出去”战略下,“让世界听到中国声音”

进入21世纪,飞速发展的信息技术以及中国加入世界贸易组织(WTO),带来了加深中国和世界相互了解的需求。在“走出去”战略的强调下,“让世界听到中国声音”成为中国国际传播的理念,中国以更加开放的姿态展开国际传播活动——媒介更新带来新的传播可能,在顶层设计与民间交往中,网络力量日益凸显;孔子学院、2008年北京奥运会等进一步深化了语言与文化传播的中国实践,畅通了中国与外部交流的信息渠道,展现了21世纪“非同凡响”的中国新形象,见证了中国国际传播工作由“宣传”向“传播”的变迁。

新的传播环境下,中国高度重视网络媒体,不同层面的国际传播实践中,网络作用愈趋明显。1999年江泽民在全国对外宣传工作会议上强调了利用现代信息传播手段的重要性[7]。21世纪以来,网络化进程加快,Web 2.0和移动互联阶段,中国充分利用网络力量,将网络媒体发展纳入国家战略,加大了对新闻网站的重点扶持建设。相较于20世纪90年代的初步萌芽,本阶段国际传播中网络的力量不断增强。一方面反映在官方层面,例如2000年国务院新闻办公室成立了网络新闻管理局,各地方新闻办公室也随之响应,网络能量被充分重视[8]394;同年,中国国际广播电台形成了由新闻网、海外环球网、英文网、电视网和西班牙语、德语、葡萄牙语、日语、朝鲜语11个站点组成的多语种、多元化、多媒体的信息集成服务网站。另一方面表现为民间在国际舆论场上掀起的反抗西方话语霸权的斗争。在2008年拉萨“3·14事件”中,面对西方媒体的污蔑,中国网民自创网站、制作澄清视频、收集西方媒体“作恶的证据”,反驳西方主流媒体不实报道,迅速集结起来的草根力量为扭转国际舆论走势发挥了重大作用,初步展现了民间舆论在国际话语权上的优势(9)2008年中国互联网舆情分析报告[EB/OL]. (2014-08-10)[2022-01-24]. http://www.cac.gov.cn/2014-08/01/c_1111903561_2.htm.。

搭建综合文化交流平台,多元共建孔子学院,在双向对话中,促进全球文明互鉴、多元互动。2004年,中国在韩国首尔启动运行了全球第一所孔子学院,自此开启了孔子学院的全球大发展。截至2021年10月,在全球159个国家中已设立孔子学院和孔子课堂1 500多所,累计培养各类学员1 300多万人(10)关于政协第十三届全国委员会第四次会议第2624号(教育类091号)提案答复的函[EB/OL]. (2021-10-15)[2022-06-15]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/xxgk_jyta/yuhe/202111/t20211104_57-7702.html.。孔子学院的业务范围囊括了中文教学研究、中外语言文化交流活动以及咨询服务等八大类,作为中国文化“走出去”的直观代表,孔子学院秉持着相互尊重、友好协商、平等互利的原则,发挥着展示中国文化、中国气质的“窗口”作用,助力中文国际影响力不断提升,促进了国际社会对于中国的跨文化理解,更培育了典范与集成兼备、价值与意义共存的中国符号,搭建了中国参与全球文化治理的桥梁和话语框架[9]2,其价值与发展中的困境,也是当前中国国际传播研究中值得关注的话题。

这一阶段,中国与国外媒体的交流合作也进一步加强。中国允许外国媒体进入汶川地震震区报道、北京奥运会对外国媒体敞开大门、神舟飞船发射首次向境外媒体开放采访,助推了中国与外部信息交流更加公开通畅。“非典”和拉萨“3·14事件”因媒体“失语”导致的舆论大战,也使得中国媒体实力一度成为新闻界的重要议题。此阶段,中国国际传播活动在信息量与技术占有、传播手段成熟度、国际形象塑造策略等方面,与发达国家相比还有较大差距[10]424。

(三)大外宣格局下,“讲好中国故事”

2009年,随着公共外交被提升至战略高度,以及重点媒体国际传播力建设规划的出台,中国国际传播逐渐由此前专职部门负责的事务性工作转向协同发力的整体性战略任务。同时,在互联网技术飞速革新驱动媒介生态变革、国内外传播环境相应调整的背景下,中国加大媒介融合布局,整合媒体资源,初步构建出全媒体传播体系,实现了内宣外宣一体化发展。围绕着“讲好中国故事,传播好中国声音”,本阶段中国国际传播踊跃发声,主动开拓,展开积极自塑的传播实践,多元主体、多方互动、复调传播的大外宣格局初步形成。

首先,全面布局,提升国际传播软硬实力,助力内宣外宣同步发展。本阶段是新兴媒体的旺盛井喷期和元年汇聚期,如微博元年(2010年)、微信元年(2012年)、融媒体元年(2014年)、4G元年(2014年)等,新媒体技术促生了日新月异的传播环境,中国日益重视新型传播机制下国际传播能力的提升,充分利用互联网创新和统一整合传播平台,实现了对媒体资源的最佳配置。2009年重点媒体国际传播力建设规划出台;2013年“8·19”讲话中习近平总书记要求“着力打造融通中外的新概念新范畴新表述,讲好中国故事,传播好中国声音”[11]14,在提高国家文化软实力的讲话中又强调“拓展对外传播平台和载体”[11]49;2014年中央和有关部门制定下发了38个相关政策性文件,从顶层设计出发,充分重视传播力提升。在国家层面的大力驱动和全面布局下,媒体强化内部管理,整合资源,助推了中国全媒体传播体系的初步形成,理顺了内宣外宣体制,进一步完善了坚持正确舆论导向的体制机制,促进了中国内宣外宣的一体化发展。

其次,公共外交积极发力,主动展现国家形象,争夺国际传播话语权。中国将公共外交界定为由政府主导,对国外民众开展以改善国家形象为目的的外交活动,其传播主体包括媒体、公众、企业、非政府组织等各类社会团体[12]7。2009年公共外交被提升至中国外交全局的战略高度[13],2009和2011年中国相继推出了国家形象宣传片,被认为是中国国家公关时代的到来。遗憾的是,由于文化基础和叙事方式的差异,初期的形象宣传片未达到预期传播效果,甚至引发了争议,但这一以公共外交形式展开的国际传播实践活动标志着中国开始更加自信、主动地展示国家软实力,争夺国际话语权。此后的国际传播活动中,更多的非国家行为体积极参与到公共外交活动中,在国家品牌建构、话语权争夺、国家形象传播等方面都产生了影响。

(四)凝聚共识基础上,构建“人类命运共同体”

2015年中国加快了媒体走出去战略布局,正式形成了“1+6+N”的立体化大外宣格局。同年,“一带一路”建设正式开启。面对复杂变动的国际形势和仍显被动的国际传播秩序,在凝聚价值共识的基础上,中国国际传播以“构建人类命运共同体”理念为立足点,以“共商共建共享”为核心逻辑,依托智能传播技术,融“借船出海”“造船出海”于一体,积极步入参与构建国际传播秩序的新阶段。

首先,“借船出海”“造船出海”巩固大外宣复调传播。2015年起,随着媒体“1+6+N”模式的形成,具有中国特色的国际传播旗舰“造船出海”,面对西方的话语霸权对中国媒体的压制,中国国际传播借由收购控股外媒等形式实现“借船出海”。第五代移动通信等技术赋权也给予公共外交新机遇,国际传播场上多元传播主体积极参与,展现出中国国际传播“破圈”式意义协作、多声部协同对话的复调传播特征,大外宣格局进一步巩固。

其次,“人类命运共同体”赋能国际传播新动能。党的十八大以来,习近平总书记多次阐明中国“构建人类命运共同体”的理念,展现了中国智慧对于国际交往新范式的建构。随着2015年“一带一路”开局,2017年联合国决议中纳入“构建人类命运共同体”理念,“人类共同价值”“共商共建共享”等思想也得到了国际社会的广泛认同。从实际效果看,国际交往中,中国“朋友圈”不断扩大——截至2022年1月,中国已与147个国家、32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件,建立了90多个双边合作机制(11)2021年中欧班列开行15 183列 共建“一带一路”朋友圈继续扩大[EB/OL]. (2022-01-20)[2022-01-24]. https://export.shobserver.com/baijiahao/html/443122.html.。人类命运共同体理念明确了中国国际传播是以具有包容性、超越性、创新性的“全球观”价值逻辑开展的传播实践,为新时代中国国际传播提供了立足点与价值动能。

回顾改革开放至今中国国际传播的演变历程,可以发现中国国际传播紧密围绕不同时期国际局势变化与中国政治经济基本情况和发展目标,调整传播理念,更新传播方式,实现了由被动到主动,由他塑到自塑,由“对外宣传”到“对外传播”再到“国际传播”的实践变迁:传播框架由21世纪前的介绍阐释到新时代的主动自塑、积极引领,立足点从聚焦国内到内外互动、主动自塑再到“共同价值”,推进基点由硬实力提升到软实力配套再到多主体、立体式的大外宣格局。在内向视角的自我审视外,中国国际传播实践还是国际传播格局中的有机组成部分,因此源自外部视角的整体性考察也有其必要性,即分析研判同时期中国国际传播所处的国际环境,这可借由考察强势传播者形塑国际传播格局过程中不断变迁的“中国观”以及与之相应的对华政策来实现。

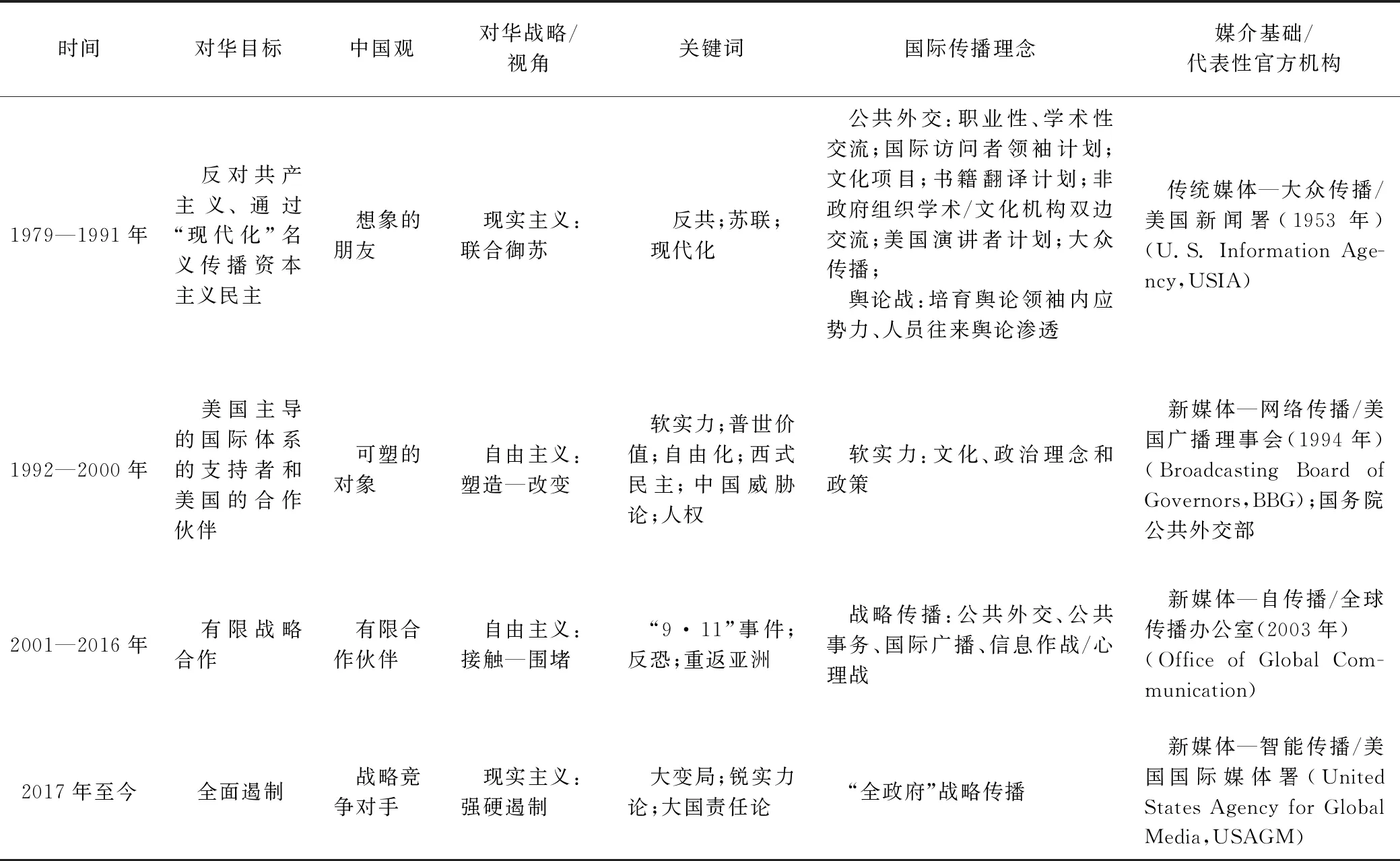

二、国际传播格局形塑中变迁的“中国观”

“中国观”概指他国决策层及知识界对中国的评判认知[14]。长期以来,美国作为强势传播者,主导着国际传播格局的基本态势,其“中国观”直接影响着中国国际传播活动的开展,也是中国参与构建国际传播新秩序不可忽视的变量。从美国形塑国际传播格局的实践来看,其“中国观”体现在变迁调整的对华政策之中,因此,考察美国国际传播实践的对华政策,有助于从动态性、外部视角把握当前影响中国国际传播实践的相关因素,有利于理解中国参与构建国际传播新秩序的外部环境。值得说明的是,此项考察并非“二元对立”的预设立场下对中美的国际传播能力和成效的比较,而是在将中国置于国际传播格局的整体视角下,对美主导的国际传播格局中,关涉中国国际传播的相关因素进行的考察,研究落脚点仍聚焦于中国。以1979年这一中美建交之年、美苏争霸时代元年[15]为时间节点考察发现,美国国际传播实践的对华政策可以分为四个阶段,分别为:冷战期对“想象的朋友”的“公共外交”、冷战后自由主义视角下的“塑造改变”、“9·11”事件后至特朗普上台前在合作与竞争中深化的战略传播以及2017年至今在“竞争对手”定位下的全政府战略传播(见表2)。

表2 美国国际传播实践对华政策的演变

(一)现实主义政策中,“想象的朋友”公共外交理念

冷战时期,美国以“遏制苏联”为中心,实行“遏制战略”的对外政策[16]3。在冷战思维下,美国的国际传播实践遵循着“对抗”的战争逻辑,因地缘政治因素,美国在现实主义对华政策中,视中国为“想象的朋友”[17]81,在这一阶段践行了“公共外交”的国际传播理念,展开了不限于政府的、多样的民间新型国际交流传播机制。

美国官方将公共外交定义为“政府发起的项目,目的是向其他国家民众提供信息或影响其公众舆论,其主要手段是出版、动画、文化交流、广播和电视等”[18]23。公共外交理念下美国的国际传播实践主要包括三种:一是以多媒介形式向国外受众提供信息,如广播、图书馆以及国外其他推广设施;二是文化交流活动,如举行艺术展览、音乐表演等;三是开展管理国际教育和专业人员交换计划[19]9。这些看似以民间交往活动为主的国际传播实践,实际以美国国务院为主管机构,美国新闻署作为内阁的从属机构,负责该阶段美国公共外交的具体实施,反映出美国从顶层设计上对于国际传播的专业规划与独特重视。同时,在该时期“反对共产主义”的外交政策目标指引下,美国国务院、中情局、信息局、国际广播委员会等在内的众多机构联合参与,进一步促进了美国舆论战机制的成熟,确定了其固定架构[20]。

值得关注的是,冷战时期美国学界与政府的联系及互相支持空前加强,社会科学家深入参与对外政策制定等活动,通过学术发声为美国国际传播的正当性背书。例如,在美国以“现代化”为药方给所谓的“落后民族”进行发展指导时,美国学界起到了推波助澜的作用,对此学者雷迅马指出:“现代化被深深嵌入了社会科学话语、对外政策制度以及各种形式的文化表述之中,号称能加速世界的‘进步’,而这个世界需要美国的资源及其开明的监护。”[21]333可以看出,美国国际传播自冷战时期就充分重视多元的社会力量。

(二)自由主义视角下,软实力“塑造—改变”的传播理念

克林顿上台后把中美关系建立在对未来的愿景之上,拟通过与中国的全面交往,包括支持中国的改革开放和现代化等,促使中国融入美国主导的国际体系,并影响中国的发展方向,推动中国的“自由化”与(西式)民主化,使中国成为国际社会的“利益攸关方”,即美国主导的国际体系的支持者和美国的合作伙伴。这一自由主义战略从如何“塑造”和“改变”中国的视角看待中美关系,此战略下的对华政策被称为“接触”(engagement)政策(12)王立新. 哪些因素影响了中美关系的走向?[EB/OL]. (2020-01-20)[2022-01-24]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1656225561-209741492&wfr=spider&for=pc.。随着苏联解体、冷战结束以及约瑟夫·奈“软实力”概念的提出,依托其“自由主义”对华战略,美国的国际传播也逐渐由“公共外交”理念转变为“软实力”理念,其国际传播聚焦“人权”“中国威胁论”等政治议题,形成了“塑造”“改变”中国的国际传播框架。

约瑟夫·奈认为可以通过受推崇的价值观降低引领他国的成本[22]6-7,此后以文化、意识形态和国际制度为核心的“软实力”理念被应用于冷战后的美国国际传播实践。在这一时期,美国对华设置的国际传播议题中,“人权”和“中国威胁论”成为突出话题,“人权”问题聚焦于中国少数民族问题,多次爆发的“中国威胁论”则与台海危机、李文和案等相关。美国认为要消除这些“问题”带来的威胁,并主动采取措施帮助中国迈向“美国式民主”,例如其国会议员一再提出各种促进中国民主化的议案,表示“美国必须鼓励中国民主运动,必须尽一切可能,在任何时候和任何地方继续鼓励民主自由运动”,认为在信息时代,中国政府不可能阻止开始席卷全球的民主与自由化浪潮(13)U.S.-China economic and security review commission hearing on China’s state control mechanisms and methods[EB/OL]. (2005-04-14)[2022-01-24]. http://www.uscc.gov/sites/default/files/4.14.05burton dan wrts.Pdf.。通过美国官方层面“帮助”“民主化”“威胁”“消除”等关键词,可以明确其对中国“塑造”“改变”的国际传播框架。从中国国内来看,这一阶段民众受西方思潮和价值观影响明显,“新自由主义”“普世价值”“民主社会主义”等错误思潮收获众多拥趸,可一窥该阶段美国国际传播实践对华政策的效果和影响力,也从侧面反映出冷战时期美国确立的“公共外交”理念并未完全让位于“软实力”传播理念,在“塑造”“改变”中国的传播框架中,依然明显看到美国各方面社会力量的参与。

(三)合作竞争框架内,“接触+围堵”的战略传播理念

冷战后至2017年特朗普上台前,美国对华政策整体表现为“交往合作”与“防范牵制”并行。具体而言,“在经贸关系和人文交流领域,合作比较明显;在国际安全和人权等问题上,防范与牵制则更为突出”(14)王缉思. 如何判断美国对华政策的转变[EB/OL]. (2019-06-13)[2022-01-24]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=163617736664-4400960&wfr=spider&for=pc.,这种对华政策也被践行于美国国际传播实践中。此阶段美国的对华传播延续其自由主义政策,通过“接触+围堵”的具体路径,重拾“公共外交”政策,在互联网新媒体技术的加持下,形成了完整成熟的“战略传播”机制。其“接触”表现于在反恐等问题上与中国达成一致,形成了反恐相关议题,“围堵”则表现于提出“重返亚洲”策略、在南海等问题上步步紧逼,设置框架,重现了冷战时期国际传播的战争逻辑。

“9·11”事件后美国反思了此前的对外政策,“公共外交”重新被重视起来,相关资源投入大幅增加。2004年美国出台《关于战略传播的报告》,详细规划建议了由美国总统牵头的战略传播的组织架构,强调了公共外交、公共事务、心理作战(PSYOP)和公开的军事信息行动的重要性,要求国务院和国防部、美国大使馆、作战司令部等转变其战略传播职能与结构。此外,报告还反复强调对新媒体技术的应用,指出“利用信息资产来应对互联网革命”和“通过新媒体和低成本技术驱动塑造战略格局”,相关要求甚至细化到了传播技巧与策略,例如少说激烈的词,以免引起受众反感等(15)Report of the Defense Science Board Task Force on Strategic Communication. The federation of American scientists[EB/OL]. (2004-09-23)[2022-01-24]. https://fas.org/irp/agency/dod/dsb/commun.pdf.。2010年美国又出台《国家战略传播构架》报告,以“战略传播”这一概念统称包括公共外交在内的所有对内、对外宣传活动。根据报告,战略传播是指通过协调一致的言行和精心设计的工作对目标受众实行传播与接触,以达成在特定战略事务上操控受众认知的根本目的。美国国家战略传播体系的系统构成包括公共外交、公共事务、国际广播、信息作战/心理战四大支柱(16)National Framework for Strategic Communications.Homeland security digital library[EB/OL]. (2010-03-26)[2022-01-24]. https://www.hsdl.org/?abstract&did=27301.。该报告的出台,标志着美国的战略传播体系的规范成熟。

值得注意的是,美国在这一阶段早期的国际传播中就关注到了信息资产、新媒体等典型技术和应用,后期又从国家层面高度重视,充分利用新媒体实行公共外交2.0政策,例如美国驻华使馆在2009年奥巴马访华期间召开“博客吹风会”,邀请网络意见领袖参与并允许微博直播,通过新媒体渠道开展公共外交,进一步巩固延伸了其业已成熟的战略传播体系。

(四)全面遏制战略下,“竞争对手”视角的全政府战略传播理念

2017年特朗普上台后,美国对华战略由“竞争与合作”转变为“全面遏制”,美国《国家安全战略报告》《临时国家安全战略指南》等权威文件将中国视为竞争对手甚至敌人,反复强调中国的“威胁”。2020年《美国对中国的战略方针》出台,表示将采取“全政府”方式,动员包括国会、州和地方政府、私营部门、民间以及学术界等在内的所有资源与中国进行战略竞争,标志着美国“全政府对华战略”的形成(17)美国全政府对华战略解析[EB/OL]. (2020-10-29)[2022-01-24]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1681870832589070996&wfr= spider&for=pc.。《2021年战略竞争法案》则希望在未来5年内的每一财年,美国都能投入3亿美元用于打击“中国的全球影响力”,比如支付给“独立媒体”和“第三方”民间团体用于反华报道和散播关于中国“一带一路”的“负面消息”,从战略、经济和外交手段等多方面抗衡中国。

美国的国际传播实践对华政策也践行了这种“敌对”的传播框架以及“全政府”的传播战略,以“双边对立”的战争逻辑,进一步深化了其在21世纪初形成的“战略传播”框架。在多元混合的媒介环境中,借由数字平台、自媒体、专业媒体等渠道展开各种形式的意识形态斗争,通过国家安全委员会、国务院、国防、情报、反恐等政府部门,智库、学术机构、私营部门、利益集团、意见领袖等社会各界,组成多元传播主体,联合炒作新一波的“中国威胁论”“大国责任论”“锐实力论”,在其主导的国际舆论格局中进一步抹黑中国,遏制中国声音,对冲淡化“中国叙事”。各项民意调查中,美国民众对中国好感度的持续下降,显示这一战争逻辑下的“敌对”国际传播框架,一定程度上达到了操控受众认知的战略传播目的,对中国的国际形象等造成了负面影响。

整体上,中美建交以来,美国依据其对双边关系的战略定位等因素展开涉华传播活动,尽管其国际传播实践有过冷战后短暂的“软实力”策略徘徊期,但“9·11”事件后又迅速调整,复归于战争逻辑,反映出“战略传播”策略的一脉相承。概言之,美国的国际传播演变历程与其国际政治目标密切相关,步调一致,即高度服务于追求绝对主导和奉行霸权利益至上的宏观目标。相应地,其相关举措不仅形塑了国际传播格局的基本态势,也一定程度上建构了当前国际传播的现实背景。

三、中国国际传播的现实背景

中国抗击新冠肺炎疫情、脱贫攻坚等工作为世界贡献了中国智慧、中国方案,擦亮了中国名片,进一步提升了国家形象,使世界重新审视中华文化,充分展现了中国负责任大国的道义担当。大外宣格局的进一步确立,也助推了中国国际传播话语权的提升和国际传播能力的加强。但同时,从内部来看,中国国际传播在理念、内容、策略、技巧、体系建构等方面还存在着短板与局限性。纵观国际传播格局,“变”与“不变”对比突出:信息传播技术日新月异,混合型媒介环境应运而生,媒体、舆论格局变革加速,多元表达并存博弈,但世界信息传播领域的发展不平衡和数字鸿沟仍然存在,国际舆论格局“西强我弱”尚未改变。整体看来,美国以“双边对立”的战争逻辑、“竞争对手”视角开展对华全政府战略传播的相关举措,进一步深化了中国国际传播面临的国际话语权争夺愈趋激烈、传播噪声愈趋刺耳、不确定性持续增强的现实背景。

(一)大变局革故鼎新,国际话语权争夺愈趋激烈

党的十九大以来,习近平总书记多次指出“当今世界正经历百年未有之大变局”。在世界秩序面临变革的十字路口,价值观与意识形态的对立日益紧张,中国面临着突破西方话语桎梏,打造基于共同价值观的话语优势的重要任务。

1. 国际话语权失衡,中国面临“他塑”偏见

当前,西方主导的国际舆论场中,冷战思维及文化霸权仍在延续。在“‘其他’人群要么符合西方文明的潮流,要么不被看作‘当受尊重’的实体”[23]109的文化帝国主义的基础思想以及“新冷战”话语中,中国被塑造为“图霸世界的红色帝国”“(苏联模式的)共产主义国家”“集权、专制、独裁政体”[24]。中国脱贫攻坚决战这一“人类减贫史上的伟大奇迹”,在“西方中心”的偏见认知中,被置于政治化、对立化,成绩外因化的消极语境[25];中美贸易摩擦、新疆棉花、抗击新冠肺炎疫情等事件中,中国同样屡被指摘,西方通过抹杀成绩、污名化事迹、妖魔化形象等手段煽动国际舆论反华情绪,将中国拖入其“中国威胁论”和“修昔底德陷阱”的“他塑”话语中。近年来,美国民意调查机构例如皮尤研究中心(Pew Research Center)(18)SILVER L,DEVLIN K,HUANG C. Unfavorable views of China reach historic highs in many countries[EB/OL]. (2020-10-15)[2022-01-20]. https://www.pewresearch.org/global/2020/10/06/unfavorable-views-of-china-reach-historic-highs-in-many-countries.、盖洛普(Gallup)(19)YOUNIS M. China,Russia images in U.S.hit historic lows[EB/OL]. (2021-03-01)[2022-01-20]. https://news.gallup.com/poll/331082/china-russia-images-hit-historic-lows.aspx.等,都发现美国民众对中国好感度呈下降趋势,西方“敌我有别”的文明冲突思维和文化霸权逻辑,对中国国家形象、中国国际传播工作造成的负面影响由此可见一斑。

2. 错误思潮、信息流逆差,挑战主流意识形态

互联网勃兴为社会思潮提供了传播新场域和新形态,网络成为价值、意义与思潮生产的集散地,各类思潮交锋频繁、竞争激烈[26]。一些西方错误思潮借由网络扶持代言人,兜售其价值观,诸如“新自由主义”“消费主义”“历史虚无主义”等网络思潮在互联网上圈地不断,吸引追随者,更加挑战主流意识形态的话语权。同时,从信息国际传播流入流出情况来看,早在微博崭露头角的2012年,西方就已经意识到了国际传播中网络话语权的重要性,外国机构及外国政要积极注册微博账号主动发声,在中国网络平台持续输出其价值观和意识形态,并与本土意见领袖积极互动,对网民群体产生了一定的影响(20)截至2012年6月30日,四大微博平台(新浪、腾讯、网易、搜狐)共有实名认证的外国政府机构微博165个,其中新浪微博95个。参见:张志安.中山大学发布首份《外国政府机构微博研究报告》[EB/OL]. (2012-11-08)[2022-01-22]. http://media.sohu.com/20121108/n357015646.shtml.。对比之下,中国网络防火墙的存在则一定程度上限制了中国网民和官方机构的对外交流活动,“翻墙”发声音量有限,同时中国媒体遭遇外媒以及西方数字平台屏蔽、封杀等窘境在当下依然存在,也造成了国际传播活动中的信息流逆差。

(二)第四次工业革命技术赋权,传播噪声愈趋刺耳

媒介技术赋权为国际传播不断提供新渠道,未来互联网终极发展目标的“元宇宙”等新概念的提出,更将数字化向纵深推进。同时,后真相时代多元主体的行为失范、“技术区隔”带来的交流障碍等也促生了国际传播中不能忽视的噪声。

1. 多元传播主体助长被“误读”风险

以互联网和移动数字技术为依托的网络传播革新了传统媒体的话语表达体系,打破了原有的媒介话语生态平衡,赋权网民话语表达自由,差异化、分众化的信息消费者同时成为积极设置议程的传者,但多元传播主体的失范行为不容忽视:部分网民受注意力经济影响,创作浮躁化、猎奇化内容,炮制流量密码,例如在Tik Tok(抖音海外版)上刻意扮丑、卖惨等。失范的传播行为可能引发公共外交层面对中国的相关质疑,例如关于扶贫成果真实性、关于少数民族政策等,也恰好契合部分西方媒体一直以来炒作的中国“人权”问题,无疑会影响到中国国际传播的正面形象。再如近来各新媒体平台上就“眯眯眼”是否是中国传统审美讨论引发的数起舆论风波,反映出当前一些自媒体用户在私人叙事中有意向西方所谓的“东方想象”靠拢,陷入西方构建的歧视、文化霸权与审美规训中,在基于西方审美的话语体系中自我“阉割”本土文化。在这种情况下,技术赋权带来的可能是更加被误读的中国形象。

2. 数字平台制造新的传播藩篱

跨国数字平台并非价值中立,而是包含着意识形态倾向和资本逻辑,在资本巨头的掌控下,作为网络生产力和国际传播的结构性因素的技术,不光起到了打通文化壁垒的作用,同时还构建了新的传播边界,生产出新的传播区隔,塑造出“超文化回声室”这一新传播景观。以流量中心主义为特征的数字平台,不仅通过聚焦去语境化的内容、极端语境化的内容,进行流量生产,绑定社会舆论场[27],还在资本规制和政治思维下将技术优势转变、强化为数据话语权和“技术政治时代”的主导权[28],并且在国际传播活动中通过禁言、删帖、屏蔽、封杀关闭账号等操作压制他国声音,阻碍正常的信息交流活动。在香港修宪、新疆棉花等风波中,美国社交媒体Twitter多次以“背后有国家操纵”等原因对中国公民及官方账号实行永久性关停(permanently suspended)。如2021年1月,Twitter封杀了中国驻美国大使馆的官方账号,在被封杀前,中国驻美大使馆曾发布澄清西方媒体和政府编造的关于新疆谣言的内容。同年4月,Twitter又封杀了中国驻悉尼总领馆以及中国驻巴基斯坦外交官张和清的账号,张和清的账号在被封杀前也曾多次发布推介新疆的视频和图片(21)“违反推特规则”?虚伪!社媒推特又一次封杀中国驻外机构账号![EB/OL]. (2021-04-13)[2022-01-14]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1696882159857479764&wfr=spider&for=pc.。这些现实充分展示了在资本规制和政治思维下,技术对于传播的阻碍。

(三)全球风险社会,国际传播不确定性持续增强

1986年,在对工业社会现代性的反思下,德国社会学家乌尔里希·贝克提出“风险社会”概念,认为人类已步入充斥高度不确定性的、人为制造出的风险的社会,风险的潜在性、现代化、全球性、复杂性、偶然性等时刻威胁着人们[29]15。2020年至今,新冠肺炎疫情的全球流行,更成为全球风险社会的一个注脚,世界进入动荡变革期,人类面临许多共同挑战。

1. “风险”议题争夺,破坏传播秩序

风险议题的高度不确定性与风险信息的知识性,造成了诸如政府、大众传媒、专家、公众等多种传播主体对“风险”定义的争夺,并产生了各种角度的风险论述[30]。而这种“争夺”并非局限于国家内部,还关涉到国际传播中不同国家对于风险概念的定义和博弈,例如在疫情的风险传播的国际舆论场中,中国的抗疫成果和国家体制遭受攻击抹黑。2020年3月,美国前总统特朗普将新冠肺炎病毒称为“中国病毒”,短短几个小时,“Chinese Virus”标签迅速登上Twitter趋势榜,相关推文超过20万条,产生了极大传播影响力;同时,在西方一些媒体和社交平台的语义表述环境中,“中国病毒”和“武汉病毒”等诬称被滥用,病毒“来自中国”“从中国武汉暴发”等词句助长了各国民众对“中国起源论”的无意识默认,不负责的风险定义破坏了国际传播应有的良好秩序,将其拖入“东西对立”的僵化语境中,污名化更严重伤害了中国的国际形象——同一时间段,美国调查机构Morning Consult民意调查显示,美国成年人中有73%认为“中国应对新冠肺炎疫情负责”(22)LAUGHLIN N.U.S. adults mostly place blame on China for COVIND-19 spread[EB/OL]. (2020-03-08)[2022-01-20]. https://morningconsult.com/form/nearly-3-in-4-americans-blame-the-chinese-government-for-americas-high-death-count/.。在病毒“中国起源说”之外,国际舆论场上还存在着“美国起源说”“欧洲起源说”等,风险传播中对于风险议题的各种争夺已经脱离疫情本身,相关负面信息更可能加大国家之间的不信任、各国民众之间的对立情绪,进而埋藏深层长期影响,损害国际传播的健康生态环境,更不利于国际交流活动的开展。

2. 信息疫情泛滥,动摇传播基础

“信息疫情”本质是“新技术背景下社会信息传播的无序和失控”[31]。从国内来看,疫情初期相关“吃大蒜、喝白酒”防治新冠肺炎的伪科学方法在网络流传广泛,导致反智主义思潮高涨,主流新媒体“双黄连”“气溶胶传播风波”等报道造成了风险的社会放大,民间与官方的传播活动中都有着信息疫情的影响;从国际来看,对风险议题的争夺、“病毒溯源”等霸权国家的政治话术等,也都与信息疫情脱不开关系。整体看来,后疫情时代,“信息疫情”频出,会加剧民众的焦虑恐慌情绪、干扰正常判断、增加包括种族等群体之间的对立和不信任感[31],进而形成社会治理问题,甚至造成国际传播秩序的失控。

综合改革开放以来中国国际传播的演变历程、“中国观”在国际传播格局形塑中的变迁及国际传播相应的现实背景可以发现,国际舆论场上,中国遭遇的舆论战、信息战、心理战等手段充分体现出美国参与国际传播秩序建设中延续的战争思维,作为强势传播者,美国遵循“美国优先”逻辑,以“中西对立”的传播理念开展相关国际传播实践。与此同时,在国际传播“多极化”的新趋势下,中国提出“共同价值”这一切入点,积极参与国际传播新秩序的构建。习近平总书记指出“要高举人类命运共同体大旗”,促使我们思考新的国际传播环境下,中国国际传播如何突破西方话语桎梏,开创具有中国特色的国际传播理论与实践路径,也引导我们在“人类命运共同体”理念下深入探讨国际传播的前沿问题。

四、“人类命运共同体”理念:重构中国国际传播想象力

在政治、技术、后疫情等多因素的动态发展和交织影响中,全球信息传播秩序变革,国际传播走向“多极化”。不同于传统国际政治秩序“二元对立”的预设立场,“人类命运共同体”等中国方案展现出了共同应对挑战的全球价值观,在世界范围内获得广泛认同,给予了中国国际传播新的想象力。面对横亘于国际传播之前的数字霸权的技术区隔、文化霸权的话语攻讦、后疫情时代全球风险对传播秩序和传播基础的干扰与动摇等障碍,中国国际传播需要在坚守“人类命运共同体”的鲜明立场上,在构建国际传播新秩序以及参与全球治理等的积极实践中,从传播语境、传播视角、传播渠道等方面,思考新形势下的前沿问题。

(一)全球治理传播语境中话语优势的巩固升级

全球性新问题频出,国家之间、区域之间面临共同合作的现实需求,促使全球治理由政治议题拓展为国际传播的重要议题,成为当前国际传播不可忽视的基本语境[32]。全球治理强调多层主体、多样问题、多元路径、多赢目标,其“共生共赢”思维与人类命运共同体理念异曲同工,在国际社会参与意愿不足、治理赤字等困境下,中国以参与者和倡导者的姿态深入全球治理,积极贡献中国方案与智慧。从国际传播视角来看,全球治理不仅是全球合作的重要平台,也是将中国智慧、中国方案更好地转化为中国故事的重要场域,是中国话语权提升和话语优势巩固升级的一条重要途径。

1. 弘扬“人类共同价值”主题,突破国际传播文化差异

人类社会存在多样差异的文化,而差异文化又赋予了社会形态和文化模式的多样,文化之间的差异无法消弭,但不同的文明可以凝练出价值层面的通约性。美国在其国际传播实践中曾先后以源自基督教的“天定命运”观念以及“现代性”“普世价值”等为线索,推广其特有的“自由”和“民主”,实际是在其建构的“西方”与“其他地方”的框架下,巩固传播其意识形态偏见。在当前全球治理的传播语境中,中国倡导“和平、发展、公平、正义、民主、自由”的全人类共同价值,目的在于探寻更加合理的全球生存和发展空间,在本质上与抽象人性论的普世价值有着显著区别[33],从价值逻辑和理念上与美国在国际传播中所表现出的文化霸权和博弈逻辑形成了鲜明对比。“人类共同价值”秉持的和而不同、美美与共以“和合思维”重构文化价值,挖掘不同文化之间的共同利益,是对西方中心主义、“文明冲突论”等对抗性叙事框架的修正,是突破国际传播文化差异、文化壁垒的重要主题,也应成为中国国际传播着力弘扬的主题。

2. 挖掘“共在性”国际传播议题,提升主动设置议题能力

共生思维不仅是现代政府的治理方式,蕴含中国传统的话语体系和思维方式,还是中华民族优秀传统文化的基因,同时包含着马克思主义的思维方式。改革开放至今,中国的国际传播历经了由被动的“介绍阐释”到主动“讲好故事”的传播框架变迁,国际舆论场上中国主动设置议题的能力不断增强。但面对美国以信息战、舆论战、认知战等形式在国际舆论场设置的“中国威胁论”议题,中国仍有可能陷入对其“解释—回应”的框架中,使国际传播呈现出“攻击—反攻击”的模式[34],从而丧失议题设置的主动权。在全球风险蔓延、不确定性成为普遍性的当下,中国国际传播需要摒除对抗意识,在“共商共建共享”的全球治理观下明确自身主体性,在人类共同价值基础上挖掘全球“共在性”议题。多元包容、融通互济的“一带一路”故事就是全球治理视域中的一个典型议题。

3. 借力共情传播策略,提升国际传播效能

当前,国际传播秩序的不平衡不仅不匹配中国的综合国力和国际地位,更与后疫情时代中国在国际社会中贡献的“中国担当”“中国方案”不相符。国际传播中,中国不乏“好故事”,却面临“说了传不开”的话语困境,因此在明确价值基点和传播议题的基础上,“共情”作为传播策略也应被纳入国际传播的话语体系建构中。共情产生于“情绪感染”“观点采择”“共情关注”[35],习近平总书记在论述国际传播时指出“要善于运用各种生动感人的事例”,充分体现了对“共情”的强调。以中国的国际传播实践为例,从1993年申奥口号“给北京一个机会,还世界一个惊喜”到2008年北京奥运会主题口号“同一个世界,同一个梦想”,中国的国际传播叙事由聚焦于“我”的迫切展示,到放眼全球挖掘共同价值的平和叙述,再到2022年北京冬奥会主题口号“一起向未来”以及闭幕式象征人类命运共同体理念和更团结的奥运精神的“天下一家”(One World One Family)焰火表演,“共情”这一因素不断被加强。全球抗疫实践中,中国的国际传播也发挥了同向解读与情感共鸣作用,附着在援助物资上的各国名言收获了众多感动。当前国际传播中,中国形象的“可信、可爱、可敬”更离不开与传播对象的情感共振。

(二)全球中国传播视野下的特色建构与知识生产

全球治理语境中,中国国际传播需要弘扬共同价值、挖掘共同议题、借力共情传播,而这些都应建立在“全球中国”的传播视野上,即将中国文明纳入全球文明视角[36],在明确主体性的基础上,提炼出国际传播中“源于中国而属于世界”[37]的中国特色,也即习近平总书记指出的“融通中外”。树立国际传播的“全球中国”视野,不仅是全球地缘政治变动的现实要求,是中国应对“他塑”偏见的自觉实践,也是有机融合中国故事与世界议题的重要探索。全球中国视野下,中国国际传播需要从建构、发扬中国特色,以学术自觉实现特色知识生产等方面展开实践。

1. 明确主体,凝练特色,融通中外

中国特色可以表现为两方面,一是讲好全球中国故事,例如中国抗疫工作、中国脱贫攻坚工作、“一带一路”倡议、中国新四史等,这些独具特色的中国经验都可以成为全球性议题中被挖掘书写的故事;二是以中华独特文化基因为纽带,建立起中国与全球的价值连接,中华优秀传统文化中提倡的“仁”、以“人”为核心以及“会通”精神等都可作为共同价值实现与域外的互通[38]。概言之,通过对“古代”“现代”“全球”的多维融合,构建出国际传播中全球中国的特色表述[39]。

2. 以学术自觉实现特色知识生产

现代意义上的国际传播实践起源于战争,通过梳理可见,美国的国际传播实践以冷战思维、战争逻辑为框架,由实践转换而来的国际传播理论也与其衍生出的传播学一样,具有典型的美国经验主义色彩,与中国所秉持的“凝聚共识”的国际传播理念大相径庭。例如国际传播中,承载美国“救世理想”的发展传播学脱胎于殖民理论,实际包含“西方中心主义”思想与意识形态偏见,与中国的国际传播实践相去甚远,更不能为我所用。作为舶来品的传播理论及国际传播思想曾为中国所借鉴,但当前这种理论与中国国际传播实践严重脱节,“无法为国际传播能力建设新规划建立思想依据”[40],理论桎梏与现实要求迫切呼唤着中国国际传播的特色知识生产与创新。但同时有两方面值得关注,一方面是国际传播创新知识生产的诉求,另一方面则是国际学术传播中不可忽视的诸多乱象,如抹黑、丑化中国形象以“适应”“融入”西方意识形态陷阱下的学术话语等,这背后仍是国际话语权与规则制定权的归属问题。在国际发表方面,教育部曾明确提出不得过分依赖国际数据库和期刊、不得为追求国际发表而刻意矮化、丑化中国等10条底线要求(23)教育部印发《关于破除高校哲学社会科学研究评价中“唯论文”不良导向的若干意见》的通知[EB/OL]. (2020-12-10)[2022-06-15]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A13/moe_2557/s3103/202012/t20201215_505588.html.,这是国际传播学术生产、在国际学术界发出中国声音的前提。习近平总书记指出“用中国理论阐释中国实践,用中国实践升华中国理论”[3],也反映出国际传播需要突破西方中心主义的理论与实践桎梏,以“回到中国”的姿态发挥学术自觉,创新知识生产。中国国际传播研究需要在问题、概念使用、材料文献、立场等方面都具备学术自觉,同时,作为中国特色哲学社会科学中的一部分,中国特色国际传播体系也应当体现继承性、民族性,原创性、时代性,系统性、专业性,从学术情怀与问题意识出发,聚焦当下中国国际传播实践遇到的新问题,以“人类命运共同体”为价值基点,以中国故事为蓝本,生发出新的知识生产。

3. 破立并举,坚守主线统领,夯实学理支撑

中国特色国际传播需要破除西方桎梏,同时要明确坚守中国国际传播的主线和统领,为传播实践夯实学理支撑。在西方作为强势主导者、规则制定者的国际学术界,中国国际传播研究与实践活动常陷入“自证清白”的疲累漩涡中,学术研究难以正常发声,更遑论生产出特色知识。例如,美国等国家在学术研究中常将孔子学院与“中国威胁论”联系起来,视其为学术自由的威胁者,质疑其政治目的。尽管中国学者对孔子学院做了海量的“文化传播”的学术阐释,但英文文献中仍充斥着对孔子学院“文化传播”的负面评价[41]。在此情况下,我们一方面需要跳出西方学术话语的意识形态陷阱,摆脱对西方学术评价体系的过度依赖,摒弃在其制定的规则下的“自证”心态,另一方面需坚守中国国际传播的主线和统领,以习近平新时代中国特色社会主义思想、马克思主义新闻观为基本遵循开展中国特色国际传播研究和教育。概言之,需结合社会政治与文化历史语境,从实际出发,在概念界定、理论明晰、框架搭建、学科建设、人才培养等方面明确中国国际传播研究的特色与立场;立足中国,放眼世界,在国际传播实践中将马克思主义基本原理同时代特征、时代主题、时代精神相结合,吸纳新内容,创立新理论,以与时俱进的理论品格,充分发挥中国国际传播的文化自觉、学术自觉。

(三)全球数字平台环境中的传播路径创新

从大数据、第五代移动通信技术、人工智能到元宇宙,互联网技术更新浪潮不断,驱动新媒体发展进入智能传播时代。当前,国际传播环境因全球数字平台而重构[28],而国际传播场域中,西方或因为数字平台主场优势压制中国声音,或直接封禁中国平台,时刻凸显出其政治行动者角色,反映出网络空间中的博弈很大程度上仍遵循着传统的政治机制,是主权国家在利益或诉求上的博弈体现。与此同时,公共外交因媒介迭代产生出不同形式,相关国家在中国互联网平台中不断发声,中国网络空间中“认知战”已经打响(24)孙佳山. “认知战”已在中国网络空间打响[EB/OL]. (2022-02-28)[2022-03-03]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1725958510-256851471&wfr=spider&for=pc.,因此全球数字环境中,中国国际传播不仅需要争取网络空间同盟,创新平台建设,还需要适应数字公共外交的媒介迭代,通过战略传播规划开辟国际传播的新路径,提升中国国际传播效能。

1. 争取网络空间同盟,创新国际化数字平台建设

互联网平台不仅涉及利益因素还关涉到社会权力与政治权力等深层问题。面对政治与资本因素对中国国际传播“借船出海”的空间挤压、对中国声音的遏制,中国国际传播需要发挥主动性,强化“构建网络空间命运共同体”的理念输出,提倡国际交往理性与多边主义合作共赢,传播中国“多利益攸关方”的网络空间治理路径与“中国方案”。在争取网络空间同盟的基础上,创新搭建具有中国特色的数字平台。通过调动科技企业技术优势、出海媒体既有经验、官方顶层设计以及国际舆论场响亮的中国声音等联动力量,打造以“共同价值”为定位、以“公共服务”为特性、以“中国故事”为重点的新型数字平台,突破当前美国主导的数字霸权,进而构建具有中国特色的国际传播体系。

2. 发展数字公共外交,完善战略传播体系

数字化全球传播环境中,国际传播优势转换与效能提升离不开对互联网技术红利的把控,表现为传统公共外交依托数字平台升级为数字公共外交。与传统公共外交相比,新媒体时代公共外交的传播主体更加多元,传播模式趋于平行、双向、灵活[12]46,但就当前来看,全球数字环境中,国际传播的信息不平衡并未因互联网的“去中心化”而消失,相较于发达国家,由于平台限制等原因,中国借助数字平台进行公共外交的个体数量仍然较少,因此发展数字公共外交需要先积极调动多元传播主体的主动性,尤其是借助非政府组织力量,通过多途径、多形式的民间交流活动,充分发挥数字环境中的“公民外交官”(citizen diplomat)作用。留学生群体、学术交流、智库等多样活动,商业、人文、个体经验等多层次多角度叙事均可助力国际传播突围。例如,近年来全球化智库(Center for China & Globalization)参加芒克辩论会、慕尼黑安全会议、达沃斯论坛、巴黎和平论坛等众多国际论坛会议,同时走访美国众多智库参与“二轨外交”(25)如何破解国际传播话语困境?知名专家学者如是说[EB/OL]. (2021-07-14)[2022-01-26]. http://www.ccg.org.cn/archives/64507.,在相关学术辩论中据理力争反驳美国设置的“中国威胁论”的尖锐选题并获胜(26)力驳“中国威胁论”,中国学者在芒克辩论会中战胜美国前高官[EB/OL]. (2019-05-16)[2022-01-26]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_3464329.,在国际社会阐述了中国发展目标,充分展示出公共外交的力量;再如,截至2019年,中国有165.62万人在国外进行相关阶段的学习或研究(27)2019年度出国留学人员情况统计[EB/OL]. (2020-12-14)[2022-01-26]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202012/t20201214_505447.html.,庞大的留学生群体已然成为数字公共外交中不可忽视的主体力量。值得注意的是,为避免多元主体出现传播失范行为,造成前述的国际舆论上中国被“误读”的问题,“公民外交官”的传播活动需要有一定的培训指导、官方支持和规则约束。此外,发展数字公共外交,在动员传播主体的同时,还需要明确传播目标,转变大水漫灌式传播为精准化传播,即依据目标受众的不同特性,传播具有针对性的内容,以促进国际传播效能提升,而包括精准化传播的系列设想的实现则脱离不开战略传播的规划——以关键受众为目标,整合协调各类资源与多元传播者[42]。中国战略传播体系由公共外交、网络舆论、媒体外宣及军事传播等部分构成[18]257-263,当前打造战略传播体系成为中国国际传播的重要议题。就数字公共外交而言,战略传播体制机制完善可体现于明确主管部门、整合数字平台资源、制定数字外交战略等方面,以目标性和整合性为抓手,探索更机动灵活、具有中国特色的数字公共外交,助力中国国际传播效能提升。

五、结语

回溯中国国际传播自身发展与外部关系可以发现,中国自外宣模式到积极参与构建国际传播秩序的实践,传递出伴随着和平崛起的“共同价值”取向,但中国国际传播面临的话语权失衡、意识形态挑战、被“误读”、传播区隔、传播秩序风险等现实问题,仍脱离不开传统国际传播秩序预设的“对立”立场的关系。全球信息传播秩序变革,推动国际传播走向新格局,命运与共、合作共赢、多样化治理模式与话语方式的全球共同体时代[43],中国国际传播需要紧扣“人类命运共同体”这一立足点。本文通过考量全球治理语境、全球中国视野、全球数字环境等与政治、经济、文化等方面的互动,提出从话语优势巩固升级、特色凸显与知识生产、传播渠道路径创新等方面寻求中国国际传播新的突破。同时值得注意的是,国际传播的内涵和外延不断拓展,使得对国际传播进路的探索还需要多角度的交叉探讨,例如在特色建构和知识生产方面,尽管中国可能已经实现了凝练特色、建立起了与全球的价值连接,但“涉华翻译乱象”等问题也可能导致中国被误读,进而造成国际传播的负面影响,因此相关讨论还需要结合“国际话语建构的主动权”等因素进行考量;再如就“创新数字平台建设”而言,有学者提出应利用元宇宙新技术革命契机,实现由虚拟世界到现实世界的全球传播秩序重构[44],但不可忽视的是,元宇宙的开发核心是“基础设施”,只有掌握相关前沿技术并能整合资源和劳动,方能主导世界“媒介化”[45],因此尽管学者们在技术层面构思了利用元宇宙跨越平台局限,但平台资本主义仍将借助元宇宙资本主义的新形态生成新的挑战[46]。以上交叉融合视角也是本文在后续研究中需要进一步探讨和关注的。