安全警告标志风险感知的ERP试验研究

2022-10-08赵峥恺副教授史秀志教授

赵峥恺 张 舒 副教授 史秀志教授

(1.中南大学 资源与安全工程学院,湖南 长沙 410083;2.中南大学 安全理论创新与促进研究中心,湖南 长沙 410083)

0 引言

《安全生产法》明确规定,生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。安全警示标志能向作业人员警示工作场所或周围环境的危险状况,指导人们采取安全行为。因此,安全警示标志的类型应当与所警示的内容相吻合,应充分传递风险信息并体现危险程度,以此方能有效发挥其警示作用。安全警告标志作为安全警示标志的重要组成部分,是对生产作业场所较大风险的重要提示。提升安全警告标志的有效性,有利于提高警示信息对受众的刺激,从而提高人的安全注意力水平,减少人的不安全行为[1],这对于减少生产事故具有重要的现实意义。

已有学者集中于工效学和人因工程学的范畴,采用问卷调查、行为学实验等方法,从安全标志本身的设计特征(如信号词、颜色、边框形状等)[2]、目标受众的个体特征与情境因素(如性别、年龄、情绪等)[3-4]2个方面研究安全标志有效性的影响因素,并取得丰富的研究成果。此外,随着脑成像技术的不断发展,学者们开始利用神经科学技术方法获取定量化数据作为安全标志有效性研究的证据。Ma等[5-6]首次将事件相关电位(Event-related Potential,ERP)技术运用于安全标志的研究中,发现高风险程度信号词比低风险程度信号词诱发更大的P2和LPP振幅;唐贤伟[7]通过ERP试验发现,真安全标志(负性效价)比假安全标志(正性效价)诱发更大的P2和LPP振幅;李建强等[8]通过模拟驾驶任务研究发现,红色警示牌比黄色警示牌更能吸引驾驶员的注意力,警示效果更佳;卞军[9]采用Oddball范式探究发现,相较于安全禁止标志和安全指令标志,安全警告标志更能吸引人的注意。然而,已有研究重点关注的是标志形状、信号词或对比研究不同性质的安全标志有效性,鲜有人研究安全警告标志的设计属性,尤其缺乏对安全警告标志图案内容的研究。基于神经科学技术的发展,马庆国等[10]提出的神经工业工程,张舒等[11-12]提出的神经安全学,以及其他学者[13-14]从安全心理学、安全人体学等视角开展的相关研究,为安全问题的研究开拓新的研究视野。从神经科学视角解读人们对安全警告标志的风险感知加工的神经机制,有助于客观验证安全警告标志的警示作用。

故此,本文以安全警告标志为研究对象,从风险感知的角度出发,采用ERP技术研究安全警告标志图案内容反映的风险信息,深入探究安全警告标志对人们风险感知的影响,为优化安全警告标志的设计提供科学建议。

1 研究假设

安全标志是一种传递风险信息的载体,而信息的传递过程于受众而言是一个从不知到知的过程,即消除不确定性的过程[15]。杜鹏宏[16]研究发现,信息量能够代表安全标志的语意表达程度。如果人们对某个安全标志的定义只有一种,则该标志的信息量为零;反之,如果人们认为某个安全标志具有的含义越多,则该标志的信息量就越大,即不确定性越大,而这样的安全标志容易使人产生歧义。因此,在设计安全标志时,应当将安全标志所表达的含义描述清楚,使其更加醒目、易于理解。

轨迹交叉理论强调人的不安全行为和物的不安全状态是导致事故发生的直接原因。在设计安全警告标志时,如果充分考虑“人因”和“物因”2种要素,既能传递可能存在的危险源和肇事主因信息,亦能传递可能导致的事故后果和受害主体信息,可从这2方面提升安全警告标志的有效性。这样安全警告标志传递的风险信息可能会更加清晰,即信息量更小;也可能给人的“危险感”更高,即负性效价程度更高。但实际上,部分安全警告标志仅单方面突出人或物的特征,忽视两者结合的重要性。因此,笔者在单因素(仅含有人或物的图案)安全警告标志的基础上设计双因素(既包含人又包含物的图案)安全警告标志,通过问卷调查和ERP试验探究人们对2类安全警告标志的风险感知差异。

(1)通过问卷调查,验证相较于单因素安全警告标志,双因素安全警告标志的信息量是否更小、负性效价程度是否更高。提出以下假设:

假设H1:相比单因素安全警告标志,双因素安全警告标志的信息量更小,更能反映出事故原因和风险后果。

假设H2:相比单因素安全警告标志,双因素安全警告标志的负性效价程度更高,其危险感知评分显著更高。

(2)设计ERP试验,分析在2类安全警告标志的刺激下人的ERP成分的差异,以探究何种安全警告标志更能吸引人的注意、人们对何种安全警告标志的风险感知程度更高。已有研究结果表明,不同效价的安全标志图案诱发的P2和P3成分的振幅存在显著差异[9],且人对负性刺激的效价差异非常敏感,在ERP成分的潜伏期上也有所体现[17]。故从神经层面提出以下假设:

假设H3:不同图案的安全警告标志诱发的P2成分振幅存在显著差异。

假设H4:不同图案的安全警告标志诱发的P2成分潜伏期存在显著差异。

假设H5:不同图案的安全警告标志诱发的P3成分振幅存在显著差异。

假设H6:不同图案的安全警告标志诱发的P3成分潜伏期存在显著差异。

2 试验方法

2.1 试验材料

试验材料包括单因素和双因素安全警告标志各10种,如图1。单因素安全警告标志均选自《安全标志及其使用导则》[18]和《矿山安全标志》[19],包括当心爆炸、当心叉车、当心车辆、当心触电、当心吊物、当心火灾、当心片帮、当心水灾、当心瓦斯和当心坠落等。双因素安全警告标志均为自行设计,在保留原标志单属性图案的基础上添加另一种属性的图案,以综合体现人的不安全行为和物的不安全状态。所有图片材料均具有相同的像素(686px×558px)和大小,满足试验所需。

图1 安全警告标志Fig.1 Safety warning signs

2.2 试验范式

Oddball范式是一种“隐性的被动探测实验范式”,包含呈现刺激概率小的偏差刺激(靶刺激)和呈现概率大的标准刺激(非靶刺激),通常要求被试在关注靶刺激以完成试验任务的同时忽视非靶刺激。因为人在生产活动中并不会时刻关注安全标志的内容,更多地是将注意力集中于工作上,所以采用Oddball范式更符合现实工作场景。

本试验靶刺激为无图案内容的安全警告标志(如图2),非靶刺激为有图案内容的安全警告标志(如图1)。试验采用E-prime3.0软件呈现试验程序。无图案、单因素图案和双因素图案的安全警告标志的呈现概率均为1/3,即靶刺激呈现概率为33.3%,非靶刺激呈现概率为66.7%。

图2 靶刺激Fig.2 Target stimulation

2.3 试验被试

试验招募15名在校大学生作为有偿被试(其中女性4名),被试平均年龄为21.81±1.42岁。所有被试身体健康,视力或矫正视力正常,均为右利手,均无任何神经病和精神病史。每一名被试在试验前均了解试验过程与任务要求,并签署中南大学安全与风险实验室制定的《知情同意书》。

2.4 试验流程

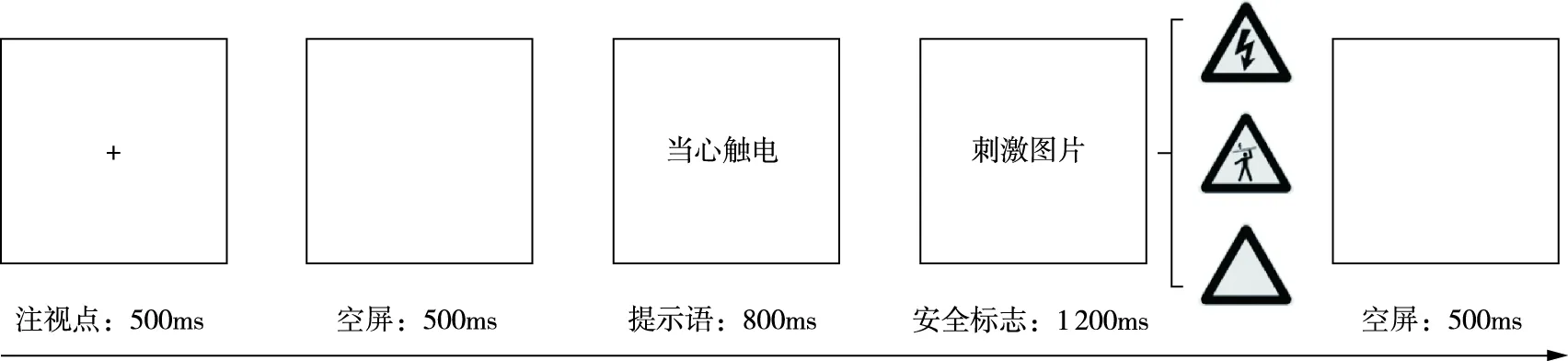

试验前,主试先向被试介绍试验流程和试验任务,然后开始试验。首先,被试需要完成12个试次的练习试验以熟悉试验流程;之后再进行正式试验。正式试验分为2个阶段,每个阶段有90个试次。在每个试次中,屏幕中央首先会出现“+”,以集中被试的注意力;随后空屏500ms,呈现“当心触电”等信号词作为启动刺激;紧接着再呈现刺激图片,要求被试在看见无图案安全警告标志(靶刺激)时尽可能快地按“F”键,对其他图片则无需反应;最后空屏500ms,以消除对下一个试次的影响。被试完成第一个阶段的试验后,有2min的休息时间调整状态。单个试次的流程,如图3。

图3 单个试次的刺激序列Fig.3 The stimulation sequence of the single trail

3 数据采集与分析

3.1 问卷调查与数据分析

采用问卷调查的方法分析2类安全警告标志的负性效价程度和信息量的差异。问卷包括2个部分,第一部分以“危险程度”来衡量安全警告标志的负性效价程度,要求受访者对随机排列的安全警告标志图片进行打分,打分值域为7分(1表示没有危险,7表示非常危险),分值越高表明该标志的负性效价程度更高;第二部分将单因素和双因素安全警告标志一一对应形成对比,要求受访者选出每组标志中更能反映出事故原因和风险后果的一类标志,被选择比例更大表明该标志表达含义更清晰、信息量更小。

本次调查共回收有效问卷94份。统计结果显示,每组安全警告标志的对比中,84.5%以上的人认为双因素安全警告标志更能反映出事故原因和风险后果;而从2类安全警告标志的总体对比结果来看,有90.8%的人认为双因素安全警告标志更能反映出事故原因和风险后果。由此表明,双因素安全警告标志被选择比例更大,信息量更小,假设H1“相比单因素安全警告标志,双因素安全警告标志的信息量更小,更能反映出事故原因和风险后果”得到验证。然后,采用SPSS26.0软件计算受访者对2类安全警告标志危险感知评分的平均值,进行配对t检验分析,检验结果,见表1。

表1 2类安全警告标志危险感知评分配对t检验结果Tab.1 Paired-samples t test results for the hazard perception scores of two safety warning signs

由表1可知,双因素安全警告标志的危险感知评分在0.01水平上显著大于单因素安全警告标志,表明双因素安全警告标志的负性效价程度更高,假设H2“相比单因素安全警告标志,双因素安全警告标志的负性效价程度更高,其危险感知评分显著更高”得到验证。

3.2 脑电数据采集及处理

本试验采用德国Brain Products生产的actiCHamp脑电仪和10-20导联的32导电极帽实时记录并采集脑电数据。采样频率为500Hz,带通为0.5~100Hz,在试验过程中保持各电极阻抗均小于10kΩ。利用Analyzer软件对数据进行离线分析,步骤如下:以双侧乳突为参考电极进行重参考;以0.3~40Hz滤波去除干扰信号;采用Ocular Correction ICA半自动去除眼电;将超出±100μV的振幅视为伪迹进行去除;将安全警告标志出现的时刻作为分析0点,以-200~800ms为分析线程,以安全警告标志出现前200ms进行基线校正;叠加平均分段后的脑电波以提取脑电信号。

3.3 脑电数据分析

3.3.1 P2成分分析

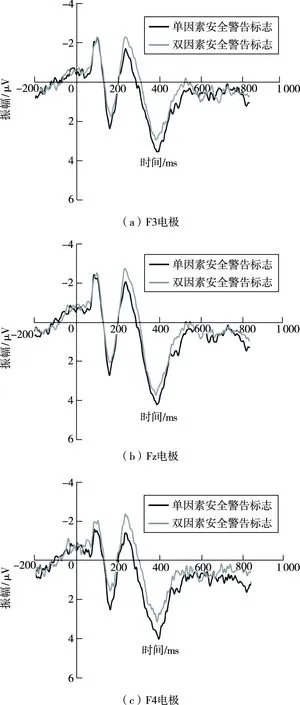

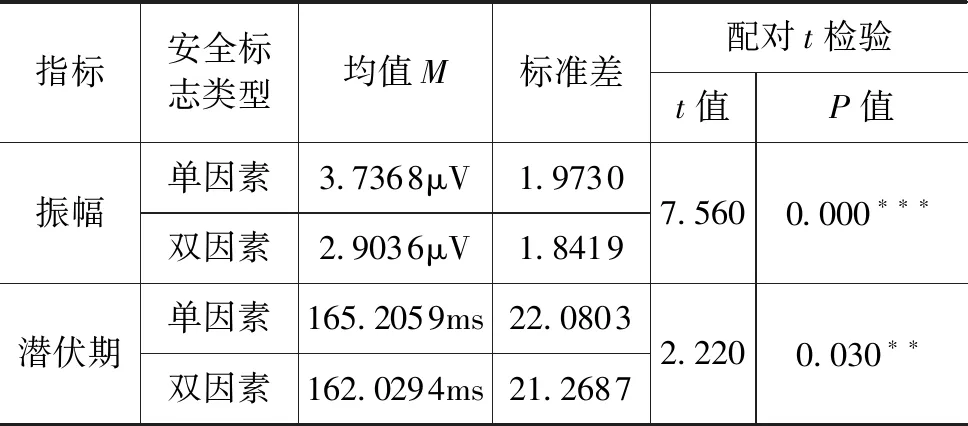

根据P2成分的分布特点,选取F3、Fz、F4、FC1和FC2等5个电极点进行分析。单因素和双因素安全警告标志诱发的P2成分波形图,如图4。其振幅配对t检验结果,见表2。

图4 P2成分波形图Fig.4 The waveforms of P2

表2 P2成分振幅和潜伏期的配对t检验结果Tab.2 Paired-samples t test results for the amplitude and latency of P2

P2成分振幅的重复测量方差分析结果显示:标志主效应[F(2,26)=29.303 1,P<0.001]显著;电极主效应[F(4,39)=13.032 7,P<0.001]显著;标志(3)×电极(5)交互效应[F(8,104)=0.896 6,P=0.521]不显著。从表2配对t检验结果显示:双因素安全警告标志(M=2.903 6μV)诱发的P2成分振幅显著小于单因素安全警告标志(M=3.736 8μV)诱发的P2成分振幅[t(69)=7.560,P<0.001],假设H3“不同图案的安全警告标志诱发的P2成分振幅存在显著差异”得到验证。P2成分潜伏期的配对t检验结果显示:双因素安全警告标志(M=162.029 4ms)诱发的P2成分潜伏期显著短于单因素安全警告标志(M=165.205 9ms)诱发的P2成分潜伏期[t(67)=2.220,P=0.03<0.05],假设H4“不同图案的安全警告标志诱发的P2成分潜伏期存在显著差异”得到验证。

3.3.2 P3成分分析

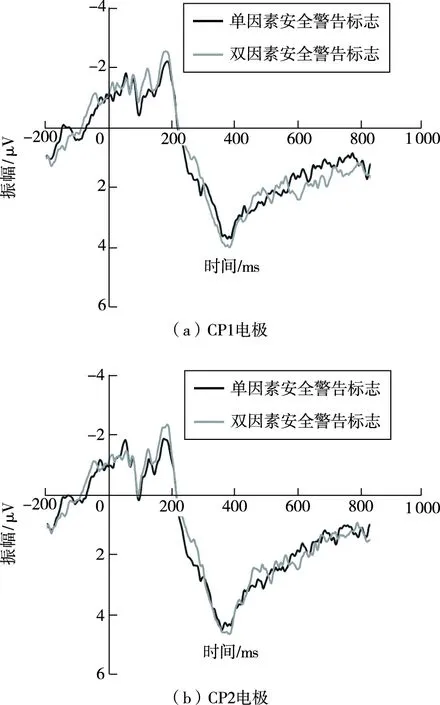

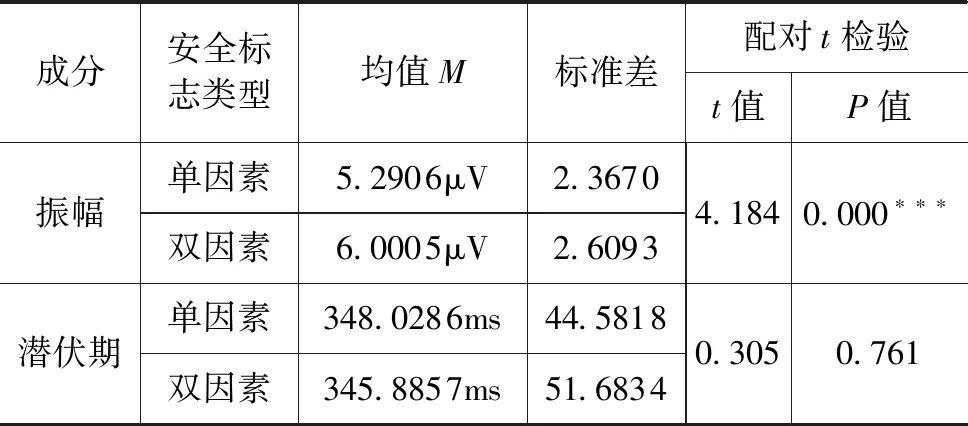

P3系列包含多种成分,根据试验范式特点可以初步假定本试验中的P3成分为P3b成分[20]。根据其分布特点,选取CP1、CP2、P3、Pz和P4等5个电极点进行分析。从P3成分的潜伏期结果来看,2类安全警告标志诱发的P3成分潜伏期均在350ms左右,所以可以确定该P3成分为P3b成分(以下简称为P3成分)。单因素和双因素安全警告标志诱发的P3成分波形图,如图5。其振幅配对t检验结果,见表3。

图5 P3成分波形图Fig.5 The waveforms of P3

P3成分振幅的重复测量方差分析结果显示:标志主效应[F(2,26)=28.750 0,P<0.001]显著;电极主效应[F(4,39)=3.023 8,P=0.03<0.05]显著;标志(3)×电极(5)交互效应[F(8,104)=1.448 3,P=0.183]不显著。从表3配对t检验结果显示:双因素安全警告标志(M=6.000 5μV)诱发的P3成分振幅显著大于单因素安全警告标志(M=5.290 6μV)诱发的P3成分振幅[t(69)=4.184,P<0.001],假设H5“不同图案的安全警告标志诱发的P3成分振幅存在显著差异”得到验证。P3成分潜伏期的配对t检验结果显示:双因素安全警告标志(M=345.885 7ms)诱发的P3成分潜伏期短于单因素安全警告标志(M=348.028 6ms)诱发的P3成分潜伏期,但无显著差异[t(69)=0.305,P=0.761],假设H6“不同图案的安全警告标志诱发的P3成分潜伏期存在显著差异”未能验证。

表3 P3成分振幅和潜伏期的配对t检验结果Tab.3 Paired-samples t test results for the amplitude and latency of P3

4 试验结果讨论

本研究中,安全警告标志在额区和顶区分别诱发了显著的P2和P3成分,而不同的成分具有不同的认知意义。

P2成分与危险刺激的早期监测有关[5,21],反映人对潜在危险或负性事件的注意资源调配[22],且占据的注意力资源越多,P2成分的振幅就越大。从振幅来看,双因素安全警告标志诱发的P2成分振幅显著小于单因素安全警告标志。一方面,该结果表明与单因素安全警告标志相比,双因素安全警告标志占据的注意力资源相对更少,所以在早期的感知过程中更容易被人注意到,这可能与双因素安全警告标志的信息量更小有关。笔者推测安全警告标志的信息量越小,所传递信息的不确定性越低,需要占据的注意力资源就会越少。另一方面,该结果与YUAN等[17]的研究结论相吻合,其研究发现极度负性的刺激图片比中度负性和中性的刺激图片诱发更小的P2成分振幅。本研究中,双因素安全警告标志的危险感知评分显著高于单因素安全警告标志,表明前者的负性程度更高,所以诱发更小的P2成分振幅。从潜伏期来看,双因素安全警告标志诱发的P2成分潜伏期显著短于单因素安全警告标志,说明双因素安全警告标志更早被人注意到。P2成分是反映负性注意偏向的良好指标,双因素安全警告标志的负性程度更高,故人的注意力资源会被快速地分配给双因素安全警告标志,这可能与人对危险进行快速探知的本能有关。

P3成分则可以反映决策者的感知风险程度,风险越高,P3成分的振幅就越大[23]。无论决策者固有的冲动倾向如何,他们感知风险较高时诱发的P3成分振幅较大,感知风险较低时诱发的P3成分振幅较小[24]。本研究中,2类安全警告标志均能传递风险信息,双因素安全警告标志诱发的P3成分振幅显著大于单因素安全警告标志,表明人对于前者的风险感知程度更高,即双因素安全警告标志给人的危险感更高,这也为问卷调研结果提供电生理方面的证据。从潜伏期来看,即使双因素安全警告标志在被优先加工的情况下,2类安全警告标志诱发的P3成分潜伏期也无显著差异,这可能与人们对于这些图案较为熟悉有关,所以对2类标志的加工都非常迅速,导致P3成分潜伏期无显著差异。

综合2类安全警告标志在P2和P3成分振幅、潜伏期的显著差异来看,安全警告标志的图案内容会影响人对安全警告标志的风险感知。相较于单因素安全警告标志,双因素安全警告标志更容易也更早地被人所注意到,且给人的风险感知程度更高。由此来看,双因素安全警告标志一方面从理论上更加契合轨迹交叉理论的内涵,另一方面在实际工作中又能更好地提醒受众警觉风险隐患、规范自身行为。

5 结论

安全警告标志是高风险场所不可或缺的风险控制措施,如何提高安全警告标志的警示作用是亟待解决的问题。本文针对安全警告标志图案内容所反映的风险信息即事故原因和风险后果,从风险感知的视角,通过问卷调查和ERP试验,研究人们对单因素和双因素安全警告标志的风险感知差异,从而验证不同类型安全警告标志的警示作用,主要结论如下:

(1)相较于单因素安全警告标志,双因素安全警告标志的信息量更小,诱发的P2成分振幅显著更小、潜伏期显著更短。结果表明,双因素安全警告标志更容易也更早地被人所注意到。

(2)相较于单因素安全警告标志,双因素安全警告标志更能反映出事故原因和风险后果,诱发的P3成分振幅显著更大。结果表明,双因素安全警告标志给人的风险感知程度更高。

(3)P2和P3成分的差异反映了人对单因素和双因素安全警告标志风险感知的差异。未来在设计和使用安全警告标志时,可充分考虑人的不安全行为和物的不安全状态2个方面的特征,以提高人对风险的感知程度,从而强化人的遵从行为,以减少事故的发生。