关于中国少数民族舞蹈创作

2022-10-08曾琳娜吉首大学张家界学院

曾琳娜(吉首大学张家界学院)

一、中国少数民族舞蹈创作如何保持民族风格

在民间舞蹈中,风格通常指民间舞蹈的韵律。就舞蹈动作而言,它也是民间舞蹈动作的规律。在这一运动规律中,为了使这一运动具有魅力和风格,必须熟悉、理解和掌握这一运动风格背后的民族文化。因为民族民间舞蹈风格的形成与历史、地理、气候、人文和民俗文化密切相关,包括民族饮食文化、服饰文化、建筑文化等,无处不渗透着千丝万缕的关系。民族风格在非物质文化遗产的传承和保护方面也显得尤为重要。舞蹈创作要把握民族风格就需要做到以下几点。

(一)积累丰富的民族生活感受

首先,要深入生活,了解和熟悉生活是民族舞蹈创作的基本条件,创作者要有丰厚的民族生活感受。民族地区的生活是民族舞蹈创作的土壤,民族舞蹈作品是民族地区生活的形象反应,生活与创作有着不可割裂的联系,脱离生活的创作不会是好的创作。当民族地区的生活事物与舞蹈感觉相互触动时,编导的内心就会产生舞的冲动。这种冲动次数的积累,随之将转变成创作灵感。因此,舞蹈编导要把握民族风格,首先要致力于积累丰富的民族生活,无论是直接身临其境发掘、感受,还是间接查阅、探索,都是积累民族生活的途径。切不能脱离民族的土壤盲目的个人编创,否则民族风格无从谈起。例如,跳遍了大江南北,获奖无数的舞蹈《牛背摇篮》,它创作于1996 年,但作品的雏形却酝酿于幸福的婚姻生活。编导曾多次去到藏族丈夫的家乡青海玉树,青藏高原上的自然景象和热情的质朴父老乡亲深深撼动着这位回族姑娘的心,最终酝酿成这个深得大众民心的舞蹈作品。

(二)培养深厚的民族情感

在深入生活的同时,应该住进民房里,深入到民族人民中间,仔细观察和理解他们的内心世界,用心去理解他们的思想和情感,并阅读他们的感受,理解他们的亲情、爱情、友情,甚至是他们的生死情;还需熟悉他们的日常行为、生活习惯动作、待人接物、喜怒哀乐、对待生活的态度,思考问题的方式、语言表达方式和处理问题事物的方式等。要用他们的情感来看待他们的生活,与他们同呼吸共命运,才能培养出深厚的民族情感。

在藏区,牦牛在藏民的日常生活和生产劳动中占有重要的地位,也是藏族人民最喜爱的动物。牦牛浑身都是宝,牛肉可以吃,牛皮可以做服饰,牛粪可以作为藏民日常生活的燃料,就连牛骨都可以用来制作相机的胶片。牦牛与藏民的关系亲密无间,就像藏民的亲人一样。牦牛无私以及牧区的种种生活景象给编导留下无限感慨,将对藏民情谊的深深触动化作了创作藏族牧区作品的动力,才铸就了《牛背摇篮》这一经典的舞蹈作品。根植于民族的人文环境创作出来的具有浓厚民族情感的作品,这样便能使作品有血有肉,深入人心。

(三)深刻感悟民族意识、民族风格和民族性格

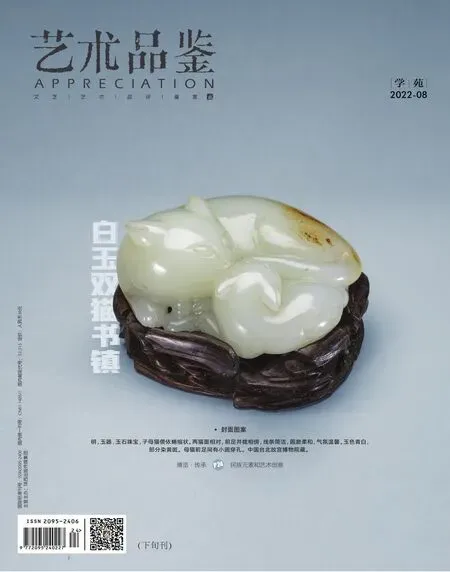

图1 舞蹈作品《盼》(图片来源于舞蹈专场《沉·径》)

一个民族的历史文化、生态环境生产方式等,是这个民族的精神和民族意识的产生与反应。因此,在深入、了解、熟悉民族的历史文化和生态环境等方面的知识之后,还需要了解民族的精神、民族意识和民族性格,并反复理解。

例如,舞蹈作品《盼》,通过土家族道具“马灯”来外化土家妹子的心绪,营造期盼的氛围(如图1 所示)。

从开始时层层相叠,似女主身后万家灯火热闹非凡的土家族吊脚楼;进入第二段,灯光散落、时聚时散,似女主忽明忽暗的心情;到第三段,规整排列似灯塔,似回家的路;最后,似女主盼着人归的灯火如炬的风雨桥头。

舞蹈选用的旋律是当地民歌《马桑树儿搭灯台》,这是一首承载着坚贞爱情故事的土家族民歌,歌曲配合舞蹈展现出非常鲜明的民族性特征和唯美的艺术特色。桑植民歌起源于原始农耕时期的生产劳动,它和当地人民的生活习俗紧紧地联系着,是他们内心情感的真实流露,有着强烈的民族色彩。歌曲质朴、诙谐的特点很大程度丰富了舞蹈情感的流露,突出人物的个性,与动作和道具相呼应可以更好地体会人物内心的感受。

(四)掌握一定的该民族舞蹈基本动律以及舞蹈编创技术方法。

精神层面的东西准备好后,就要落到实处,舞蹈是以身体为媒介来传情达意的艺术,所以就要将风格落到身体上。民族舞蹈的创作要紧紧围绕民族属性,这样作品才有民族认同感。在评价当下的民族舞蹈作品时,人们常常有感技法痕迹太重,风格性不强。

出现这种情况,一是因为没有处理好作品主题与编创技法二者之间的矛盾关系,技法固然重要,但不能喧宾夺主;二是没有把握住该民族的动律特点,一味追求技法,忽略了该民族特有的运动规律。各个少数民族舞蹈有其特有的动律和元素。如藏族的屈伸、颤膝,维吾尔族的点蹭、点颤,土家族的下沉,苗族的腰颤式等。作品《盼》中的舞蹈语汇就贯穿了土家族的摆动律和下沉动律来做链接、转化和呼吸,所以不会偏离土家族的风格性。编创时注意元素、动律的挑选运用以及发展和变化,使得舞段既样式多变又风格统一。

二、在民族舞蹈创作中如何把民族传统与时代精神相结合

民族舞创作中要做到把民族传统与时代精神相结合,首先要知道何为时代精神——改革创新是时代精神的核心。

(一)时代精神与责任

随着时代变迁以及当今社会的各方面发展,一个民族的重新崛起、一个国家的重新强盛,绝不仅仅是经济总量的提升、人民生活的富裕,还必须包括文化等软实力的强大,中国历史上最辉煌的时代如唐、宋即是很好的例子。灿烂的文化曾在历史中为中华民族经受苦难、铸造辉煌起到过巨大的支撑力量,而随着中国梦的日益实现,艰难险阻也逐渐增多,文艺的支撑作用也必须得到延续。“文艺是塑造灵魂的工程,文艺工作者是灵魂的工程师”,充分强调“文以载道”。作为一名民族舞蹈编创者,创作民族传统与时代精神相结合的作品,是我们务必承担的责任。

那么,作为舞蹈工作者应该如何才能实现将民族传统与时代精神相结合呢?首先,要树立明确的目标,即努力创作出思想健康、价值端正、质量过硬的优秀民族舞蹈作品。既关注文艺作品本身的艺术价值,又注意到了市场能够对文艺繁荣起到的推动作用,一定要让作品的题材参与到社会的讨论中来。“好的作品应当考虑社会效益位,同时也不能忽视经济效益,因而应努力实现社会效益和经济效益的统一。”好的作品既来自对广大人民生活的熟悉,最终也必须走向人民,这才算是做到民族传统与时代精神相结合。

(二)民族舞蹈编创中如何将民族传统与时代精神相结合

1.继承传统

继承传统是民族舞蹈与时代精神结合的基础,无根无据的扭曲发展,将会断送民族舞蹈传统艺术的发展前程。舞蹈的根基深深扎根于传统民族艺术的土壤中,吸收了祖先创造的宝贵艺术财富。在中国民族舞蹈的长期发展中,逐步形成了一套各民族的舞蹈体系。他们有自己独特的风格特点,核心动律和相对稳定的节奏型。这是创作民族舞蹈工作者的宝贵文化遗产。只有继承好,才能在这个基础上做出更大的努力。

2.选取符合时代精神的题材

编导要有善于发现生活的眼睛,从社会生活中选取能够反映社会生活、时代精神的题材。富有时代精神的舞蹈作品不应仅考虑其艺术性和观赏性,还需要让作品具备一定的社会教育功能,使观众在观赏的过程中汲取到作品深刻的教育内涵,并参与到内涵的讨论和实践中来。在这个经济高速发展的社会,人们对审美的要求越来越高。我国民族民间舞蹈作为一种传统艺术形式,要想在艺术的舞台中占有一席之地。走在现代发展的道路上,则一定要在传统艺术的基础上,从市场需求出发,把握时代脉搏,创作出符合群众需要的作品,将我国的民族民间舞蹈推向世界。

3.构思巧妙,表现方式创新

思想决定着作品的品位,甚至决定着作品的成败。可以说,作品是思想的体现,思想是创作的灵魂。如果这个想法不具备时代性和创造性的,那么舞蹈的未来就不会是时代性和创新的。因此,构思是艺术创作的过程,是整个创作的基础。我们必须努力追求具有时代精神和现代表达手段的形式。所以,表现什么和怎么表现是作品成败的关键。如果有一个富有时代精神的主题,却没有创新的独到的富有时代精神的表现手段,那么再好的题材也是徒劳。因为未经艺术加工的生活不可能成为艺术,即使创造出来作品也不会是好的作品。

4.舞蹈编排中引入时代元素

伴随着时代的进步,在民族舞蹈的创作中,编导可以选择性融入现代性的创作手法,使现代元素更好地服务于民族舞蹈,进而创造出具有时代精神的民族舞蹈。比如,在创作时运用技巧更好地表达生活感受,烘托场景气氛。随着西方舞蹈文化的冲击和融合,舞蹈中的技巧不再局限于培养舞蹈的原有特征,而是在遵循传统的过程中致力于突破和创新。编导也应对舞蹈动作、舞蹈技巧抱有这样的探索精神,这样编创出来的舞蹈才能惊艳四座。还有舞蹈中的队形与调度,不能一成不变地使用“108”做法——即直线、围圈、八字形的队形,应该开拓创新,围绕舞蹈主题变化出新的样式。作品的队形转换与调度,需围绕作品情节的展开而展开的,要既符合作品的内涵,又有富有时代创新的精神,这无疑值得我们民族舞蹈编创者思考创新。

三、如何把握民族传统文化继承和发展的关系

就传统而言,这并不意味着落后,也不能称为现代化的路障。它不是与现代化截然相反,而是应该联系起来。传统不是博物馆里的文化标本,也不是潜在历史断层中的精神化石,而是民族文化孕育着的生命源泉。在历史长河中,生活实践的变化使民族传统文化获得了新的意义。传统是动态的,不断变化和发展。人们不能将传统文化视为死水,而仅仅将其归因于过去的历史。相反,人们应该看到它与民族文化的现在和未来同时相关。应该看到,发展是反对传统的,发展的思维方式是反对传统文化和民族文化的现代化。传统和现代并不是人类发展历史进程中的不同阶段。简单地将传统理解为落后,将现代理解为先进,则会导致对单线进化理论的片面理解。

(一)民族传统文化传承与发展的含义

民族传统文化传承的明确含义是保护少数民族独特的文化特征。这种文化是一个民族几百年甚至几千年积累的传统文化,承载着它的群体记忆和集体认同感。民族传统文化的发展是研究少数民族为适应全球化和经济一体化趋势下的社会发展而进行的自我现代化,以及民族文化传统如何适应现代生活环境的自我改造和重建的过程。

民族传统文化传承与发展的隐含内涵是民族传统文化的传承和向现代性的转化。传承注重保护民族传统文化,但它并不意味着固执己见,而是在传统文化的基础上适应现代社会的发展。发展的重点是经济的现代性。市场化运作对舞蹈艺术有一定的有益影响,传统艺术的市场化运作是解决这些古老艺术存在问题的重要途径,极大地激发了创作者和表演者的积极性,充分激发了民族传统文化的发展潜力。

(二)民族舞蹈对传统文化的继承

民族舞蹈作为一种文化现象,伴随着文化的特征而发展。它的产生和形成受自然和社会因素的影响,与人类文明的发展密切相关。舞蹈将保留不同时代的文化特征,成为相对稳定的形式,包括动态形象、表演形式、服装、道具、场地等。这些相对稳定的形式是由艺术家传承和发展,从而形成各种的舞蹈形式。当人们观看舞蹈演出时,他们可以感受到这个民族所特有的文化特色,并且在不知不觉中被民族文化渗透。因此,一个民族在不同时期的某些文化因素将作为一种特殊的文化符号保存在舞蹈中。民族文化就像一条纽带,将舞蹈文化和民俗紧密联系在一起。舞蹈艺术与民族文化相辅相成,相互融合。在各民族民间舞蹈中,各民族的民族心理、审美情趣、风格习惯都得到不同程度的保留。

美国文化家怀特说过:“文化是一个连续的统一体,文化发展的每一个阶段都产生于更早的文化环境。”“现在的文化决定于过去的文化,而未来的文化仅仅是现在文化潮流的继续。”文化的发展是一个内在的成长过程。它是一个传统文化与现代文化交替发展的过程。要想凭空产生出一种文化是不可能的,然而现代文化只是对传统文化的一种延伸和超越罢了。因此,传统是现代性的基础,保护少数民族文化也是发展的基础。如果文化的发展过程中没有了传统文化的奠定,那么无根之木就谈不上发展了。

(三)民族舞蹈民族性的发展

在我国丰富多彩的民族舞蹈传统文化中,每一种民族舞蹈都有着自己本民族的特点和独立品格。这种独特的民族特色和独立品格是民族舞蹈传承、弘扬和发展最为重要的核心。作为一名舞蹈创作者,只有牢牢把握和坚持民族特色和独立品格这两个核心,才能传承、弘扬和发展中国民族民间舞蹈的优秀传统文化。

在具体到舞蹈编创环节,编导在构思与创意中要选择符合该民族传统文化的题材,书写符合该民族传统文化的内容。在舞蹈语汇方面,编导要掌握足够多的该民族的舞蹈身体语言,把现实存在和思想情感通过舞蹈编排和音乐制作等各因素配合呈现在观众面前。在动作元素选择方面,既要符合民族的,又不能照搬课堂的,否则就会出现剧目组合化的现象。因此,要在传统元素基础上学会融会贯通,发展元素,以新的面貌示人。

例如,本人的土家族女子群舞《盼》。原本马灯只是一个普通的生活用品,但在作品结构中将其赋予了“家” “希望”和“路的指引”等意象,用这一道具作为剧目发展的主线,灯光明暗、聚散变换,来表现湘西这片土地上,女子手提盏盏马灯,象征着温暖与指引。它时而似万家灯火,时而似千丝万缕的期盼,时而又似回家的路,聚似一团火,散如满天星,抒发湘西女子们温润坚韧的内心。在舞蹈作品中,道具的使用谨遵土家族舞蹈的基本风格要领,舞蹈动作编排也符合该民族的性格特点,在此继承传统的基础上对舞蹈的结构和布局以现代性的手法作诠释,加入编导对生活的体悟和对土家族女人的了解,组织有情有境有意的结构,而不是纯粹单一的提灯齐舞和炫技、喧闹性质的舞段。无论该作品是否足够优秀,仅仅从作品的结构和编排上来说,也算是在传统舞蹈文化继承与发展的议题之中找到了一个平衡点。

随着全球化的趋势越来越明显,外来舞蹈文化的冲击与融合,中国当代舞蹈呈现出多层次需求和多元化的趋势。编舞技法的广泛运用以及舞蹈教学的发展需要,使得民族舞蹈的创作不时会有迷失之感,甚至出现一些偏离常态的舞蹈作品。这需要民族舞蹈创作者掌握好传承与发展之间的一个度,才能把民族舞蹈艺术发扬光大,创作出有“内涵”的真正意义上的民族舞蹈作品。