基于桃源图式理想环境下的空间营造研究

2022-10-08韦紫怡武汉传媒学院

韦紫怡(武汉传媒学院)

我国乡村景观空间面临着中国文化式微,“隐士桃源”作为中国优秀传统文化,其发掘程度及在景观空间中的运用程度还有待提升,文化和现实空间存在着相互割裂问题。目前,对于文化景观的理解和应用大都浮于表面,对于“隐士桃源”的研究仅停留在古诗词、古画之中,“桃源”景观的空间特征与营造法式还没有很好的分析和理解。

一、解读隐士与桃源的意象

中国隐士的文化历史源远流长,隐逸文化是中国优秀传统文化的重要组成篇章,提及“隐士”,便可联想到远离尘嚣、离群索居心无旁骛,专注于学术志趣的印象。出即入仕,处即不仕,不仕被称之为“隐逸”。隐士独乐于山林,将内心的愤懑情绪通过精神上的补给转化为内心的和谐,呈现出一种诗意的状态,从寻求幽静的栖居,上升到身心皆自由的向往。

“桃源”一词所展现的是自古以来人们内心所追崇的理想生活方式,是人之向往的一种现实天堂。“桃花源”意象发展经历了意象化的过程,经过人们对于桃源意象的不断演绎及传承,也逐步演变成普通人心目当中的美满理想。其相关文本是以一种“理想化”的山水形象来开展的基础研究,基于众人的集体意识,桃源意象逐步深化为一种特定的文化符号,为历代其他各地效仿营造的典范,成为一种经典的理想世界的象征和景观意象。

二、古籍中桃源理想景观的空间构造提炼

随着社会理想的进一步实现,人们朝着理想景观的发展也在园林设计上逐步实现,诗词字画的文学艺术发展与园林史的发展相互融会贯通,从景观的角度来探讨古籍中的桃源景观空间构造。

“桃花源”一词源于东晋诗人陶渊明所作《桃花源记》。该作品约作于晋永初二年(421年),描绘了一个远离尘嚣、自耕其食、静谧和谐,摒弃了世俗的纷纷扰扰,尽享悠然、淳朴之美的理想世界。诗词中形容的美景与当时官场的纠纷形成了对照,用寓意现实来寄托对理想农耕生活怡然状态的憧憬。以渔人“忽逢桃花林”的巧遇仙境来到入口,“林尽水源”时发现了山洞,渔人虽舍船而入。“初极狭,才通人”,狭小的路径引领游人进入桃花源,映现了后世园林造园的特点曲径通幽。“复行数十步,豁然开朗”通过收放的形式进入空间,让游人有了“收和放”的过程,欲扬先抑,引人入胜。文中的对人文景象的叙述更是营造了一幅田园生活图景,在道路交通便利的村庄里,老人孩童、怡然自乐,鸡犬相闻,构成了一幅村民生活规模较为体系的理想社会画面。诗中的自然人文景观相结合,展现了人与景观环境相互融合的理想状态,在诗中所描绘的自然景观和人文景象提高了人们对于园林的审美境界。

隐士文化体系孔子所述的“智者乐水,仁者乐山”的文化景观意境耐人寻味。陆游的《游山西村》、林逋的《小隐自题》中的竹、树环绕、翁卷的《乡村四月》等诗词都是描述安逸生活的佳作。在诗句中提及的草木山石、游历田园等景象都成为描写之物,诗人用文字的魅力向世人表达了一个清静悠闲及怡然自得体验来营造隐居遁世的审美意境。唐代王维所创作的诗歌《桃源行》,通过扁舟、夹岸桃花林、远山近水、红树清溪等丰富的自然景观元素组织成一幅幅形象的画面,在色彩的搭配呈现上运用高反差色的字眼进行对比描述,加强人们脑海中关于所描述景象所创造出的意境构造与想象。“小构园林寂不哗,疏篱曲径仿山家”出自清代纳兰性德的《于中好·小构园林寂不哗》,运用园林、竹篱、小径、下棋、竹石、种植花草、烟霞等自然景观元素的搭配,描绘了纳兰理想中的隐逸生活环境。花木、建筑、泉石,是构成园林的三要素,诗人用诸多景物来营造不同的景观意境,在色彩、声音、自然景物、人文建筑方面,诗词和园林在艺术构成上是有异曲同工之妙。

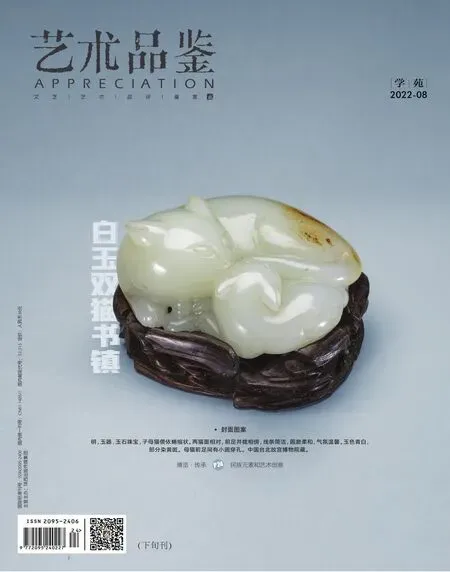

以“桃花源”为题材的画作历代以来甚多,成为文人关于理想环境的绘画题材之一。具有代表性的有南宋陈居中的《桃源仙居图卷》,注重写实,观察入微,构图简洁,到了明代中晚期盛行,有文徵明的《桃源别境图》及《桃源问津图》、陆治的《桃花源图》、钱毂的《桃花源图卷》等都描绘了隐居之乐属于文人的理想。值得一提的是,明代仇英的桃花源题材作品《桃花源图卷》与《桃花源记》中的故事情节相似。从左往右展开叙述依次是:初见洞口、桃源奇闻、畅饮闲聊、离去桃源。整个画面意境营造中心都是围绕着人物的动线展开,自然山水和人物动态的完美互动结合,营造出景致优美、悠然自得的田园景象,引起现实灵境的联想。桃花源题材的绘画作品大致为四大视觉景观构成要素:山洞、人物、田池、桃林。桃源题材的画作大多无一例外地都画出了洞口和入洞的人或空船,“探洞”的场景也体现了人们对于探奇的喜好。大多数画作中其人物的刻画及构造形态都起到动线引领作用,用画面中人物的动态移动作为视觉焦点来带动观者的信息捕捉。良田美池的景象成为人文景观的重要构成元素,以当时创作者的时代背景下来看,表达了人们内心对小农经济悠闲美好生活的向往。

园林景观之所以拥有富于诗情画意的神韵,主要来源于诗画的渗透、点缀和形容。诗词绘画的介入,为园林景观美妙景致增添深邃悠远的意境起到了十分重要的作用。南宋山水画家韩拙说:“凡画全景者,山重叠复压,咫尺重深,以近次远,或由下增叠,分布相辅,以卑次尊,各有顺序。”在园林设计与中国绘画艺术的空间运用上都采用“以小见大”的手法,绘画的艺术营造和园林中的意境营造有着相似之处,注重空间营造的“含蓄美”,强调自然美、虚实结合。自陶渊明的桃源思想的出现,文人隐士对理想景观仙境生活的向往,在诗词字画上隐士桃源意象成为创作中的重要题材。明代文人沈周,世代隐居吴门,居苏州相城。沈周的画作留有逸气、超脱世俗的气概,如在《溪山高逸图》后的题跋中他讲道:“翠栝丹枫村居,溪彴映带左右,山水佳丽,人物幽邃。”画面中树木丛林、小桥流水、阡陌交通,文人畅享的情景描绘了作者的理想生活场景。

三、隐士桃源景观空间模式特点

景观是一个地理名词,它涵盖了山水风景、地形地貌等物质空间构成了自然和人文景象。“景”启发人们的视觉审美,更是要满足“观”的过程,强调人对环境的主观感受。寂静清幽的山林和朴素清新的田园成为文人的精神家园和栖息场所,是他们吟诗作画以逃避现实的欢乐家园。传统的风水格局对于现代景观的选址是非常有参考价值的,基于理想景观的原型,隐士桃源模式的平面布局形式主要体现在筑山理水的模式,让游人处于环境中可以身临其境体会隐居遁世的环境特点。

隐士桃源的空间平面布局形式总结分为以下两种:由地理地貌组织构成的环境式、以人文景象及田园风光构成的情景式。环境式的布局构成元素主要分为三点:水、山、木。这三种元素衍生并相互关联,是构成隐士桃源景观模式的基本原型。在隐士桃源景观模式中水的体现饱含了很多元素,例如清溪、叠泉、河流、小池、清酒等等。山则是包括了石块、山体、土壤、路径等。木包含了树木、绿植、花草、柳叶等。三者的相互组合,构成景观场地中的基本要素。情景式布局构成元素主要分为人、物、情。人作为环境的主体对象,包括了体验场地的游人,构成场景内部的人物,观者与被观者的共存。体现隐士桃源的物有很多种类,借物抒情的手法烘托了一叶扁舟的孤寂感和小桥人家、鸡犬狗吠、炊烟升起的田园喜乐。情在隐士桃源中体现的是惬意、悠闲、禅意等理想生活状态下所拥有的情感,给人放松的感觉。

在古典园林造景中用空间对比的营造方式运用很多,例如将大小悬殊的两个空间相连接,当由小空间进入大空间时,由于小空间的对比、衬托,将会使大空间给人更大的幻觉。在隐士桃源模式中,“狭口”一词意为景观场地的入口,源于《桃花源记》中的“初极狭,才通人”,是两个空间强烈对比的形式下产生的,通过一个狭小的入口进入空间中会给人视野上的收束,处于其内的人,视野会被极度压缩,行走于两侧封闭的山洞中,甚至给人压抑,沉闷的感觉,走到尽头离开洞口,一番新的景象引入眼底,从相对封闭的空间来到视野开阔的空间会顿时有种豁然开朗的感觉。

桃花源中的空间是大自然逐渐形成的人们所想象空间。“以小见大”是园林意境营造中常见的运用手法,苏州留园在空间的营造对比上采用的手法给后人同样留下了很深的印象,在客观效果上来看与桃花源记中描写的“狭口”确实很像,在入口部分的空间其组合曲折、狭窄、封闭,走出尽头来到主园区,园林美景展现眼前。豁然开朗一词则是“狭口”相对的视觉效应,不同形状的空间会产生不同的比对作用。营造“狭口”的意境感,这需要借助空间的组织与导向性,从而可以起引导与暗示作用。游人顺着道路及环境的延伸方向,心怀期待地探索,巧妙地运用这种情绪,借用引导性的空间把人不知不觉地引导至某个确定的目标所在地。

空间序列的连贯性不仅仅需要之间联系紧密,同时还需要道路的引导加以贯穿,让空间序列保持良好的连贯性。在《桃花源记》中,“阡陌交通”形容了田间小路交错纵横,四通八达,通过对诗词字画的了解分析,可以看出,道路的引导在作品中显然是重要的,路线也是由简单到复杂多样化的。

环绕的道路在平面布局中道路的形式是呈点状分布在主要节点,重要的场景中,环绕型的道路可以多角度起到观景作用。沿着山体环绕以跨越垂直空间,满足人们日常所需的功能下,在不同的角度时可以感受不同的美景。沿着建筑的边缘有着环绕的道路,方便人们日常生活的使用,起到与自然空间的划分作用。田间的道路也呈现环绕型,界定地块的使用范围。贯穿型道路常呈串联的形式,具有一条比较明确的主要轴线,隐士桃源模式下,运用最多的既是通过桥梁的搭建,来连接两个空间使其串联。建立两个区域的联系,方便行人通过,引导行人继续游玩。在不可采用桥梁搭建的情况下,会选择船只的形式替代徒步的游览路线。中心辐射型道路是以一个特定空间为中心点,向四周扩散出其他空间相继环绕在前后左右分布。中心向周围散发式的,多条道路可达中心点。以岛上的建筑为中心点,向周围扩散出小道通往不同的方向,像是景观中的凉亭观景处的设定位置,是多个方向汇集的中心点,在整个景区当中占有特殊地位,起到起承转合的作用。

意即意象,属于主观范畴;境即景物,属于客观范畴。“境非独景也,喜怒哀乐亦人心中之一境界,故能写真景物、真感情者、谓之有境界,否则谓之无境界”。用有无境界的深邃程度来论艺术的格调高低不失为一种好的评判方法。从视角方向分析意境的层次递进可分为:视线收缩到逐渐开阔,一收一放形成强烈对比;再到建筑物以及山体的遮挡分隔空间的视线遮蔽,到湖面及山顶的视线开阔,也同样是视线的对比。

在《桃花源记》中,以游人的心理角度来发掘意境的层次递进,游人先是出于好奇所产生期待的情感,踏入桃花源中;穿出洞口后,豁然开朗的使游人惊喜的情绪上涨;划过独木舟,见到桃源中的田园生活景象,游人心中期待与景象融为一体,得到了满足感及欣喜感;过了数日,体会了安逸的生活状态;离开以及随后再次寻找都体现了游人的意犹未尽情感。从情感的波动线可以看出,在游人的游玩状态中有着丰富的情绪变化,从平缓—渐入—上扬—高涨—平缓—回味,跌宕起伏的情感变化在景观游览路线的规划中具有很大的参考性。

四、“隐士桃源”景观模式的模块化组合应用

营造意境并不单纯依赖景观事物本身,而是需要事物之外的种种要素来表达。人置身于景观场景内,通过视觉、听觉、触觉、嗅觉等多方面的感官进行整合式的感知体验,从而引发情感和思维活动。用不同景观要素组织形式的排列来唤起人们对于桃源意象的理解和想象,以空间的感知来解读文化的内涵、心理感受,汲取价值取向等信息,引发人们内心中的对桃源向往的共鸣。通过对诗词字画的景观提炼及景色的概括,结合桃源画的叙事结构描绘以及在诗词中对理想景观的自然人文景象描写,将其总结为狭口、阡陌、洞居、若谷、潋波、凌跃的隐士桃源营造六景。“狭口”作为景观序列的开端呈现出入境式的设计,要在空间的营造上,更大可能性地将空间设计为以小见大式的布局,利用空间视觉上的压缩感及纵深感营造“初极狭,才通人”的神秘感。“阡陌”在诗文中是指交错相通的路网,体现景观平面空间丰富的布局形态,在道路上采用不同用性质的遮挡物营造场景中的曲折变化,通过营造出的意境层层递进,使得游人在其中有丰富的观景情感变化。园路设计景观序列模式概括为:起始景观、渐入景观、高潮景观、延展景观、回味景观。“洞居”以“洞”的空间展现形式,用其包裹感增强人在心理上安全感和私密感,用下沉式及嵌入式的设计让空间更有隐逸感。“若谷”是指植物的生长的方向指向中部,围合成一个“气”的空间也就是“谷”,把握景观的节奏,用植物来构筑景色。“潋波”是指在隐士桃源意象当中没有玉花飞溅的瀑布,也没有滔滔不绝的江水,更多的是涓涓细流的溪泉“潋”和“波”都是指被吹起的水面波纹,“有山皆是园,无水不成景”水系的设计布置对于整体景观来说非常重要的造景要素。在景观创意设计中,提取水波纹的形态,用元素抽象化的手法应用在装置上,虽无水但是一种水的意向给予人的视觉反馈。“凌跃”一词在桃源画作当中,廊桥作为绘画元素来连接画面的完整度,引导观者进入画面的下一篇章或者另一个境界,画中折桥,连通着理想世界。作为动态景观,可与自然景观之间相互融合,增加画面的生命力,通过景物的引导作用,独立分割的片段被串联起来,使人们获得完整的画面及想象空间的体验。

五、结论

当景观空间的营造从物体层面上升到精神层面,景观的空间感也就呈现逐渐消融状态,消融在体验者的记忆与想象中。在空间营造的意境当中,观者可以通过景观空间来感受古今,在文化审美上,实现对隐士桃源般的生活追求。隐士和桃源作为一种文化艺术符号而存在与人们心中,这种符号所传达的是人们精神上对住所的满足,去品味自然淳朴的美好生活。历代文人志士书写的和谐美好理想生活与现如今人们对于环境的审美需求是相同的,隐士桃源意象所表达的自由生活和理想境界成为人们追求自然的精神寄托。后人在进行设计活动时,借助理想景观的原型隐士桃花源意象,去考究其文化内涵,加以对比映射的基础上尊重历史人文活动,提炼其文化景观要素并重新组合,注重空间营造上的体验感知,在此基础上进行创新设计,让文化景观进一步在设计中充分体现。桃花源是文人墨客富于意境的空间想象,乡土中国是经过时空的洗礼而迸发生命力的实践产物,对乡村的美好憧憬使得桃花源成为村庄更迭始终的精神追求。桃源图式的理想环境,在空间意境营造、氛围、动静虚实的对比下,展现了古人对理想乡野生活的空间体验。随着“美丽乡村” “绿水青山”等理念的萌发,人们更倾向于回归田园、向往乡野生活。乡村振兴及改造更新,应原真性发掘切入,充分利用乡村现有的特有资源,立足乡村的独特环境和发展需求。从建设不一样的特色环境体验出发,保留每一村的“桃源”特性,从“趣味”点的发掘使得不同要素通过同参与者对话进行互动,多层次地感悟自身与环境,最终使其获得愉悦的心理感受,加深空间体验记忆。