海外近代中国地方史料的收集与整理:以正定为中心

2022-09-30戴建兵

戴建兵

地方史料是指图书馆、档案馆、博物馆、个人保存的有关描述某一特定地区政治、经济、文化等各个领域、各个时期状况的文献,包括档案、图书、报刊、方志、笔记、回忆录、家谱、地图、照片、碑刻、影像等。地方史料不仅可以用于进行该地区的历史研究,具有重要的学术研究价值,还具有建构城市记忆,促进文化传承,加强资政育人的现实功能。目前,地方史料的收集多以本国文献为中心,散佚海外的中国地方史料的关注度不高。但大量尚未发掘的海外中国地方史料,不仅描述了晚清及民国时期地方政治、经济、文化、社会等情况,而且也可以提供一个重新审视地方历史文化的他者视角,值得重视。这里以正定为中心,简要介绍相关文献的收集与整理,以提供思考。

正定古称真定,是习近平总书记工作过的地方,也是习近平新时代中国特色社会主义思想早期重要发源地之一。正定是历史文化古城,燕南赵北之地是中国历史发展过程中非常重要的区域。真定之名是汉高祖刘邦确立的,他曾三次征伐真定,很感慨地说此地以后就真正安定吧,故称真定。东汉的刘秀和真定王通过政治婚姻后,在柏乡千秋台登基建立了东汉王朝。五代时这里曾为北都。宋时人云:天下根本在河北,河北根本在真定。明朝大文学家归有光说:唐失真定,天下陵夷,宋失真定,高宗南渡。除此之外,这一区域还是中华民族交融之地,史书称唐以后此地是鲜卑、回鹘世界。金晚期开始,当地人和蒙古势力结合,各民族最后支撑忽必烈建立元朝。元朝真定有一段时间是除了大都以外天下第二大城市。金亡后,人口从开封迁到了真定。南宋灭亡后,又把南宋的人口、文物北迁真定。一直到明代,真定都是天下四大剧镇之一。

清代以后,随着内长城,也就是沿太行山一线修筑的长城的军事作用逐渐消失,正定的战略地位逐渐下降,其“真定”之名也因为避讳雍正皇帝的名字胤祯,将“真”改“正”。此后,一直至今,都以“正定”为名。近代以来,随着京广铁路的开通,1907年又修通了正太铁路,一条滹沱河之隔的石家庄由此兴盛起来,正定逐渐衰落。实际上,按照城市发展的自然规律,每一条大河都会孕育一个“城市之子”,世界各大城市莫不如此。

作为历史名城的正定,相关的海外文献较为丰富,古代西方文献中就已经有了关于正定的记载,最著名的就是《马可波罗游记》。它将正定称为“贵城”,丝织业非常发达,同时使用纸币,旅馆豪华。通过对比西方最新出版的《马可波罗游记》中的资料,并与中文文献相互印证,可以确定马可波罗来过中国,其所著书中记载的“哈寒府”即为正定。值得注意的是,其书中描述了一大批信仰天主教的人,元朝时称为“也里可温”。拖雷的妻子庄圣皇太后唆鲁禾帖尼就是也里可温,她信奉天主教的一支派别。而真定是拖雷家族的汤沐地,拖雷的家庙就设在真定,供奉拖雷和唆鲁禾帖尼两个人的影像,被称为影堂。

及至近代,与正定相关的海外文献主要包括两个方面:一方面是国外的图书馆、档案馆收藏的各类档案资料,另一方面就是公私收藏机构所藏的典籍文献。

近代海外文献记载与正定相关的史实较多的,首先是西方人所关注的一些事情,比较典型的就是宗教,特别是天主教。基督教从唐朝传到中国,元朝有也里可温,近代天主教再次传入中国。就像人们说的那样,佛陀是骑着白马过来的,基督教是坐着炮弹过来的。特别是第二次鸦片战争后,基督教在中国有了第三次大传播,正定也是天主教传播的重要区域。

清代雍正、乾隆禁教,天主教教士大多逃到河北内地潜伏起来。正定周边的天主教徒都是禁教时从北京来的,所以他们都自称是“南唐教友”,最早其实是葡萄牙耶稣会士。但正定的西南教区的真正勃兴实际上是在后来的法国遣使会时代。遣使会跟耶稣会针对传教权激烈争夺,也从侧面折射了宗教背后支持的王权国家法国的兴起和葡萄牙的衰落。

遣使会和耶稣会、方济各会、多明我会并列,为在华四大修会之一,它的创始人是法国人味增爵(St.Vincent de Paul)。遣使会的立会宗旨是向乡间的贫苦民众派遣布道使者,在贫穷和僻壤地区创立修道院,培养青年神职人员。因以积极的慈善事业为传教宗旨,所以称为遣使会。遣使会不像以利玛窦为首的耶稣会士那样倡导与中国文化适应,它更强调礼仪之争,其宗教意味或与中国传统文化的冲突比耶稣会更为凸显。

正定天主教是第二次鸦片战争后划归法国遣使会的,开始时很多教众对遣使会并不买账,出现过大规模的教众跟着葡萄牙神父一起跑到山东的事件。第二次鸦片战争结束以后,法国的路易十四要求教廷的传信部准许遣使会取代耶稣会士主持原来法国的北京传教区,并从北京传教区分离出一个直隶西南教区。

直隶西南教区的首任主教董若翰(Jean Baptiste Anouilh,1818—1869),可以说是近代天主教在中国传教过程中发挥过重要作用的人物。他的语言能力很强,据说4个月就学会了汉语,而且运用非常流畅。第二次鸦片战争中,他曾经帮助法国起草《北京条约》《天津条约》,在传教权层面做了很多文章。由于他在北京主教权争夺过程中强力支持北京主教,后来就被派到正定当直隶西南教区的主教。

董若翰到正定当主教,主要做了这么两件事。一是董若翰和清朝地方官员在教堂选址问题上进行了激烈斗争,最终把清朝皇帝的真定行宫变成了教堂。据档案记载,清廷和法国签订条约之时,董若翰声称,早些时候直隶一共有32所教堂,现在只要求清政府给地,让其再建两个教堂,以前的事就不追究了。他要求的这两个地,一个就是在正定,一个就是在宣化。在正定的,最终确立于大佛寺西邻,从康熙皇帝开始就确定的行宫地址上。二是董若翰开始以代教民诉讼的方式疯狂传教。所谓代民诉讼,就是只要民众信教,他就替教民打官司告状,逼着地方官必须认同其诉求。董若翰通过这个手段扩大了教民的数量,同时激化了文化冲突,从侧面凸显了帝国主义侵略中国的丑恶面目。

第二任主教是戴世济(François-Ferdinand Tagliabue,1822—1890)。他传教的方法和形式与董若翰不一样,相对来说更符合天主教教规。戴世济本人的语言能力不行,在其当主教时期,非常强调正统性的宗教生活,找了很多代理人来替他进行民间诉讼,反而引发了当地官府和百姓对其干预诉讼的厌恶和仇恨,导致教民流失了一半。

第三任主教叫郁士良(Jean-Baptiste-Hippolyte Sarthou,1840—1899),在正定当了 5 年的主教,延续着董若翰代民诉讼的传统。但从光绪十二年(1886)开始,清政府对教士代民诉讼开始进行强有力约束,特别强调教民所有的诉讼都由地方官审断,传教士不得干预。

第四任主教包儒略(Jules Bruguière,1851—1906),也是一个语言天才,汉语非常好,而且长时间在当地从事传教活动,对民俗把握得非常精准,和当地的官府、百姓建立了极为密切的关系。也是从他开始,正定的天主教在传教方式上产生了很大变化,单从法国方面记载就能看出来,有这么几个比较鲜明的特征。一是通过为死婴受洗来扩大教民的人数。中国传统社会存在溺婴现象,特别是对女婴。天主教征得地方百姓同意,对死婴通过受洗方式把其变成教民,用这种形式进行传教和扩大教民人数。当然,这一行为也促进了当时一些慈善事业的发展,比如说建立了育婴堂,教会开始收留一些弃婴,建立一些学校,等等。再有一个就是开始使用中医药传教。每年教会都会和本地一些中医馆合作,收买大量中药,做成丸散、膏丹,四处散发,并进行传教。另外,在包儒略时期,最根本的特点则是教会和当地政府建立了极为密切的关系,进一步约束教民的行为以适应中国的法律。

目前,法国方面关于正定和直隶西南教区的天主教遣使会的相关资料保存非常完整,基本上保存在法国的档案馆。比较集中的是教会编的法文的《直隶西南教区60年史》,现在没有中译本。而《正定代牧区简史(1858—1933)》(Alphonse Marie Morelli,Notes D’Histoire Sur Le Vicariat De Tcheng-Ting-Fou,1858-1933,Imprimerie des Lazaristes,1934)中,完整记载了天主教遣使会在正定的传播和发展过程。

除天主教外,基督新教在19世纪末也传到正定,主要是戴德生(James Hudson Taylor,1832—1905)的内地会。关于基督新教在正定传播的文献,散见于美国的一些报刊。其实,1900年前,也就是义和团运动之前,美国的报刊并不关注中国内地。只是到了义和团期间,美国的报刊才开始特别关注相应的中国内地的事情,捕风捉影地到处宣扬中国各地所谓的民教冲突,渲染杀神父、杀教民等情势。实际上,对正定和附近地区的报道与史实都是不符合实际的,这类似于现在的网络谣言,但其结果却是,英语世界民众对中国当时的看法极为负面。那么,在正定真实的历史状况是什么呢?义和团运动前,正定地区本来有好几千个教民,但是义和团运动之后,这些教民按照他们自己的话说就整个叛教了,不再信基督新教了。这么重大的事件在基督教的一些报刊,比如美国的《旧金山之星》(The San Francisco Call)、《明星晚报》(Evening Star)里边,只有只言片语的记载,却没有系统性的描述。

其次,与正定相关的近代海外文献中,日本所藏文献种类也较多,主要包括游记、地图和相关照片等。例如,最近我们在日本国会图书馆发现了一本关于晚清正定县城和村庄手绘地图的文献。晚清时期,正定县城的地图资源非常丰富,有德军最早绘制的正定地图,有日本大量收藏的军事层面的正定地图等,但是,像这本以传统方式详细绘制正定县城的官署、寺庙建筑和街道,特别是一些村庄的地图集,是非常珍贵的,极为罕见。有趣的是,其中,有的地图上不仅有贴红,后面还附有各保甲、税额等相关信息。

进入民国后,日文的相关资料更多了。如山本讃七郎的《震旦旧迹图汇》(1924)、常盘大定和关野贞的《中国文化史迹》(1940)等收录了大量关于正定的老照片,真实记录了正定当时的境况。在这些老照片中记录了很多历史建筑,如康熙皇帝来大佛寺时期的碑庭,非常精美的壁塑、正定开元寺、唐代钟楼、法传殿,现在都已经没有了。

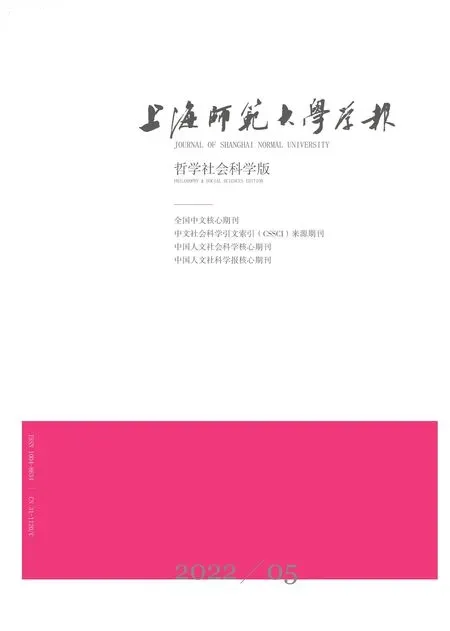

值得注意的是,日本文献中还保存着很多影像资料,比如1937年日本占领正定时拍摄的影像资料。从影像上看,日军营造出了一派友好气氛,但是真实的状况却是日军在正定一路烧杀,犯下滔天罪行,与影像中所表达的情况截然不同。进攻正定的部队都是日军精锐,和后来打南京的部队很多都是重合的。个人感觉,后来在南京所犯下的各种罪行,日军在正定都进行过试验。一个典型事件就是,日军把天主教直隶西南教区主堂的主教、神父全部杀光了。其起因则是,开战之后,百姓都到教堂避难,日本兵包围教堂索要良家妇女,遭拒后,日军遂将包括荷兰籍文致和主教(Bishop Franciscus Hubertus Schraven,1873—1937)在内的9名西方传教士一起绑到凌霄塔下全部虐杀,制造了骇人听闻的“正定教堂惨案”。这一骇人听闻的暴行,曾遭到全世界天主教的抗议,日本不得不在杀害传教士的教堂前面赔款、道歉、立碑。现在该碑在教堂里还保存着,就是“善牧为羊舍命”碑,纪念 1937年 10月9日的蒙难(图1)。

图1 现二五六医院院内(原正定主教府旧址)的文致和主教及其同伴纪念碑正面

2014年,河北师范大学召开了“正定教堂惨案暨宗教在战时的人道主义救助”国际学术研讨会暨“正定教堂惨案”学术研讨会。在研讨会上,日本学者松隈康史提交了《日文资料中的正定教堂惨案》一文,谈到他在日本多方查找资料,但得到的有关“正定教堂惨案”的资料很少。韩国学者亦提到去日本各大档案馆查访相关资料,但仅得语焉不详的三张纸。那么,资料哪里去了?有意销毁的可能性极大,因为“正定教堂惨案”当时引发了世界天主教的抗议,日本不得不赔款、道歉。这一事件在全世界有海量的相关文献记载,但是在日文里却几乎一无所获,这是日本这样一个注重文献收藏的国度所呈现出来的另一个面向,值得玩味。

还有一个有趣的事情是,日本占领正定后,经常宣传日本的空海大师曾经在正定修行过,但目前为止,这在汉文资料里从来没有见到过,无法得到印证。因此,海外地方档案文献的资料整理或者研究,的确有一个需要注意的方面,就是要和我们的本土资料相互印证和补充。

最后,还要特别一提的是,海外保存的与正定相关的近代文献有一个特点,比较多的品种就是照片。目前所知正定最早的照片是广惠寺华塔,是跟着俄罗斯的地理学会对华北进行考察的匈牙利人乔尔诺基·叶诺于1897年拍摄的。现在这个塔仍然存在(图2)。有的人说这个塔的风格是印度教的风格,有点像盛开的莲花,这是目前中国唯一具有这种独特形态的塔。其实,早些时候正定周边有一个井陉县,也有一座类似的塔,只不过已经毁掉了。另外,八国联军法国非洲军团打到正定时,也留下了一大批在正定活动的照片,主要在法国档案馆中有收藏。其比较完整成系列的有两组:一组是法国军队从北京、保定到正定的整个过程的照片。还有一组是他们在正定活动的照片,包括当时法军的统帅巴尧的照片,巴尧和意定和尚的合影,在教堂附近拍摄的照片。从一些照片中,我们可以看到当时的正定教堂是非常宏伟的。此外,正定的几个古塔,比如广惠寺、凌霄塔、天宁寺等,也都是所呈现的背景主题。

图2 正定广惠寺华塔,匈牙利人乔尔诺基·叶诺1897年拍摄

总之,在资本主义全球扩张的背景之下,目标迥异的外国人跨海而来,并进一步深入中国内陆地区。正定是华北地区外国人实地接触、直接观察中国的重要一站,因此也成为他们记录中国时不可缺少的组成部分。正定地方的自然、历史、宗教、习俗等都是他们考察的对象。海外所藏与正定相关的文献种类和数量都较为丰富,适时进行相关海外文献的搜集和整理工作,不仅有助于拓展正定地方历史的研究视角,亦可从全球历史发展的脉络中回望中国本土社会,从而促进地方文献在社会发展、经济建设中发挥更大作用。