综合性海事院校通识教育改革:理念与路径

2022-09-28邢辉刘勤安王宝军

邢辉,刘勤安,王宝军

(大连海事大学 轮机工程学院,辽宁 大连 116026)

一、引言

新中国成立伊始,教育部根据“以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门学院,整顿和加强综合性大学”的方针,参照苏联模式,对全国高校进行了大规模的院系调整[1]。在此背景下,1953年,东北航海学院与上海航务学院、福建航海专科学校合并组建大连海运学院(现大连海事大学)。自此,中国海事高等教育全面开启了以航海类人才为核心的海事专门人才培养,同时也为我国的经贸发展、现代化建设和全球化进程提供了有力的人才支撑。专门化、职业化和行业性,是我国海事高等教育与生俱来的特征。由于专业划分过细、专业口径较窄,学生的知识结构较单一,能力素质普遍不高,导致培养的专门人才在新时期对经济社会发展的适应性面临挑战[2]。

进入新世纪,国家提出了要“全面推进素质教育,培养适应21世纪现代化建设需要的社会主义新人”。从促进学生德智体美劳全面发展,到全面实施“素质教育”,再到2015年“大学通识教育联盟”的成立[3],通识教育已成为近年来我国综合性大学教育教学和人才培养模式改革的主要动向之一,大类招生培养、本科生院、书院制等都是重要的改革路径。在此背景下,我国海事高等教育也积极推动复合型航海类专门人才培养,以满足交通强国、海洋强国建设的需要[4]。

在通识教育被国内众多高校积极引进并不断推动的改革热潮中,有学者也及时提出了冷思考:“通识教育理念与践行之间总难免存在落差,效果因人而异,宽泛与专深之间始终存在无法消除的张力。”[5]对于综合性海事院校而言,开展通识教育已毋庸置疑,而如何开展,就需要结合自身的历史传统、资源禀赋、专业特色等统筹考虑,采取理性、务实、个性化的通识教育模式和行动路径。

二、通识教育理念与内涵

当前,我国高校本科通识教育的理念与模式主要参考的是美国高校[5]。就概念和源起而言,通识教育常与自由教育或博雅教育相提并论,其内涵有共通之处,但也存在显著的差异[6]。

自由教育源于古希腊的“七艺”——文法、修辞、算术、音乐、几何、逻辑和天文,当时主要是面向上层贵族的精英教育,以培育人的心智和理性为目标[7]。18—19世纪,随着工业革命和科学主义浪潮兴起,欧洲以Wilhelm von Humboldt,John H.Newman,Thomas H.Huxley等为代表的教育家,积极倡导在大学教育中实现自然科学和人文学科的均衡兼顾,并逐渐形成延续至今的欧洲博雅教育传统。同时期的美国,社会发展现实也催生了对职业教育和专业教育的巨大需求,课程设置也明显专业化和实用化,传统的自由教育面临挑战。在此背景下,1828年发布的《耶鲁报告》指出,教育的目的不是单纯的职业和技能培训,而是塑造“完整的人”[7]。1829年,美国Bowdoin College的A.S.Packard教授针对《耶鲁报告》发表了一篇评论文章,提出给青年学生提供通识教育(General Education),以便学生对知识的总体状况有一个综合的、全面的了解,使其为进行任何专业学习做好准备[8-9]。这应该是通识教育这一概念的起源,此后耶鲁大学、哈佛大学、斯坦福大学、芝加哥大学、哥伦比亚大学等对通识教育模式有诸多探索,对自由教育的理念有继承更有拓展。

1945年,时任哈佛大学校长James B.Conant领导发布了《自由社会中的通识教育》(General Education in a Free Society)报告(亦称“哈佛通识教育红皮书”,被誉为“现代大学通识教育圣经”),将学校教育分为通识教育与专业教育两部分,并指出:通识教育是指使学生首先成为一个负责任的人和公民的部分,而专业教育则是指使学生具有某种职业技能的部分。需要说明的是,通识教育自概念提出,从来都不是为了替代专业教育,也不是反对“专才”、追求“通才”,而是力求与专业教育相互衔接、相辅相成,在职业技能培训之外更强调塑造“完整的人”。此外,美国的通识教育除了是我们通常理解的素质教育、能力培养、促进全面发展之外,也绝不仅仅是价值中立的知识教育,而是一种地地道道的价值观教育[6-7][10]。James B.Conant主张用“通识教育”这一术语替代“自由教育”,首先就是对古典自由教育主要面向有钱、有闲贵族精英阶层这一精神传统的背弃,同时通识教育中对美国主流价值观、西方中心主义、共同的精神文化的强调也是贯穿始终,渗透到整个通识教育课程体系的[7]。

通过回顾美国的通识教育发展历程并剖析其理念内涵,可以发现,近年来我国高等教育所倡导的立德树人、通专结合,在方法论上与美国的通识教育是有共通之处的。其差异在于,我们所秉持的文化传统、精神品格、价值追求是立足中华大地、站位中国特色社会主义新时代、面向人类命运共同体的。此外,在我国高等教育尤其是通识教育改革发展过程中,各学校历史传统、发展阶段、规模层次等均存在差异,不同的理论流派、实践模式的分歧与争鸣,还是应该遵循因时、因地、因势的差异化、特色化和去中心化原则,“精英教育与大众教育应该分流,自由教育与通识教育应该分层,德性教育与知性教育应该融合,通识教育与专业教育应该互补”[6],切忌“一窝蜂”“一刀切”。通识教育,其根本目标并不单纯的就是知识的广博涉猎,最终还是要升华为个体发展、社会发展所需要的价值塑造、思维养成和能力建构。

三、通识教育课程体系构建

1.课程结构

美国高校的通识教育模式,在不同的历史阶段、不同的高校之间存在较大的差异,且一直处于不断变革之中。根据基础理论的不同,Arthur Levine将美国通识教育课程形式归纳为四种模式:自由选修型、名著课程型、核心课程型、分布必修型[8]。当前,自由选修型和名著课程型通识教育模式因各自存在的缺陷,在美国高校中已日渐式微。麻省理工学院、哥伦比亚大学等高校采用核心课程模式,哈佛大学、斯坦福大学等大部分美国高校采用分布必修模式,还有少量高校采用核心课程与分布必修相结合的模式[5]。

分布必修型通识教育模式是将通识课程划分为涵盖自然科学、社会科学、人文学科等几大领域,学生必须在各领域中选修一定门数或学分的课程,是美国高校所广泛采用的一种通识教育课程结构形式。分布必修模式克服了名著课程模式的机械性和局限性,也有效避免了自由选修模式的任意性和杂糅性,更强调目标导向、学科交叉和跨学科属性,但对学科门类、师资队伍和课程资源的分布广度有较高要求,一般为顶尖名校和综合性大学所采用。例如,历经变迁,哈佛大学最新版8大领域核心通识课程体系采用了“4+3+1”的课程结构,即4门通识教育必修课程(General Education Requirement)、3门分布式必修课程(Distribution Requirement)和1门经验和数学推理课程(Empirical and Mathematical Reasoning)[11]。各模块均提供了大量的通识教育课程并被授予课程标签(通常一门课程不允许有多个标签),学生可以从各类标签中分别选择1门课程以满足自己的通识教育要求。

2.课程内容

通识教育到底应该设置什么样的课程或内容?美国各高校有共同之处,也存在差异,这取决于各自秉持的教育理念、教育目标,甚至是教师能开出什么样的课程。这里以哈佛大学和斯坦福大学通识教育课程体系的设置来进行对比说明。

哈佛大学8大领域通识教育课程体系具体包括:(1)4门通识教育必修课程,即审美与文化(Aesthetics & Culture),伦理与公民(Ethics & Civics),历史、社会与个体(Histories,Societies,Individuals),社会中的科学与技术(Science & Technology in Society),这是通识教育的核心,由通识教育项目直接管理,不属于院系内课程;(2)3门分布式必修课程,即艺术与人文(Arts and Humanities)、社会科学(Social Sciences)、自然科学和工程与应用科学(Sciences & Engineering and Applied Sciences),由文理学院(Faculty of Arts and Sciences,FAS)和工程与应用科学学院(School of Engineering and Applied Sciences,SEAS)在3个主要学术领域中提供的课程,院系课程关注学生在本学科中需要了解的内容和方法,以便为进一步学习做好准备;(3)1门经验和数学推理课程,具体可以是数据定量推理课程(Quantitative Reasoning with Data)或者数学、应用数学、计算机科学或统计学课程,以培养学生批判性思考数据的能力[12]。如图1所示,8大领域核心通识课程,再加上说明性写作(Expository Writing)、外语(Language other than English)、10~20门专业教育(Concentration Requirement)课程以及若干门选修课程,累计完成128学分(或等效的32门4学分课程)且其中至少84学分成绩为C等以上,才能获得文学或理学学士学位[13]。

图1 哈佛学院(本科生教育)课程体系

斯坦福大学最近一次通识教育改革是基于2012年发布的《斯坦福本科教育研究》(The Study of Undergraduate Education at Stanford,SUES)报告[14]。改革后的通识教育必修课程包括:(1)思维与行为方法(Ways of Thinking/Ways of Doing),要求从8类课程中选修11门课;(2)有效思考(Thinking Matters),可以从有效思考类课程、自我塑造教育课程、一年期寄宿制项目三种修读模式中选择一种;(3)写作与修辞(Writing and Rhetoric),包括写作与修辞I、写作与修辞II和专业写作,前两个由通识教育承担,专业写作由专业院系负责;(4)外语(Language)。每一课程模块下均有多门课程可供选择,例如,应用定量推理模块下的课程包括但不限于:数据科学、地震和火山、运动数学、解码基因组功能、决策分析导论、海洋遥感等。

由此可见,通识教育课程体系由来自自然科学、工程技术、社会科学、人文学科等多学科领域的课程组成,每一模块下均有大量的课程提供,且写作课和外语课是两校都开设的部分,通识课程约占总学分要求的1/3。总之,多学科融合、全面协调发展、培养“整全的人”是通识教育课程体系构建的基本追求。通过模块化的通识教育体系设计,且在模块内又提供多门课程供学生自由选择,既避免了学生自由选修导致知识体系的零碎、跳跃和重复,缺乏逻辑性和系统性,又满足了学生的个性化发展需求。

3.课程供给

从哈佛大学和斯坦福大学的实践来看,通识教育的实施和课程供给是由文理学院和专业院系共同完成的。通识教育是一个体系庞杂的系统工程,其开展和实施具体由大学的什么部门或院系来承担,日本大学的实践和经验或许值得借鉴。第二次世界大战以后,日本模仿美国成立新制大学,并以美国大学为蓝本引入通识教育。同时,在行政力量的推动下,各大学纷纷成立教养部专职开展通识教育。但到20世纪90年代,因通识教育与专业教育的隔阂、通识教育供给机构的地位和责任归属模糊等原因,京都大学、名古屋大学、东北大学等顶尖综合性大学又纷纷撤销了教养部,改革之后所有学部的教师均参与通识教育的实施[15]。但通识教育由专门的功能性机构组织实施、全校共同出动抑或各学部分头实施,在日本高校中也是处于不断演变中,始终缺乏一个有效的组织模式,一定程度上也反映了引进的通识教育本土化实施时面临的困境。我国北京大学、清华大学、南京大学、复旦大学等顶尖高校自2005年左右开始启动通识教育改革,与之伴随的本科生院、书院制、大类招生培养等制度和模式也逐渐推广开来[9],为通识教育的推广实施进行了有益的探索。

4.课程设置

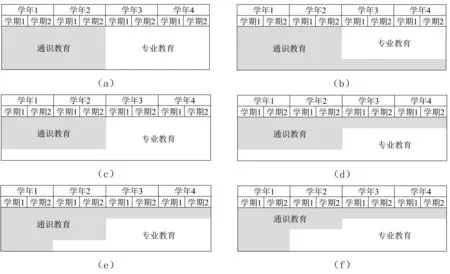

考察哈佛大学、斯坦福大学的培养方案,通识教育课程设置往往是贯穿本科教育阶段的;但考察日本大学的情况,也存在二二分段制模式,即前两年实施通识教育,后两年实施专业教育,通识教育作为专业教育的准备和基础[15]。各种可能的课程设置方案如图2所示,同时因为三学期制、开展专业分流的阶段不同等因素,具体方案还存在多种变形。

图2 课程设置方案

我国高校传统的是采用“公共基础课+专业基础课+专业课”的课程体系和培养方案,这通常是基于学科导向的教学设计。近年来在工程教育认证、成果导向教育理念的推动下,课程体系的设置也多有调整。例如,就工科专业而言,数学和自然科学、工程学科、通识教育三个大类是一种常见的课程体系分块方法[16]。但把数学和自然科学、工程学科之外的课程简单地统一划归到通识教育,稍显武断,根本原因还是在于诸多课程与通识教育的理念和要求还存在较大差距。在当前普遍推广的本科生院、书院制、大类招生培养教育模式下,图2(e)似乎是一种相对合理的课程设置方案,即无论是在大一结束时还是大二结束时开始专业分流,在大二阶段就应该开始有专业课程的介入。在大一主要通识教育阶段专业课介入是不合时宜的,这样有违大类培养的初衷;专业课介入得太晚也不利于专业思想的建立。通识教育也不宜结束得过早,一方面是大学阶段的前期没有足够的学时开展广泛的通识教育,另一方面在大三、大四阶段应该设置一些与继续学习深造(研究生阶段)或走入社会(就业)相衔接的课程,因此通识教育应该是贯穿整个大学教育阶段的。

四、综合性海事院校通识教育改革路径

当前,我国高校教育教学和人才培养的根本追求就是要促进价值塑造、知识传授、能力培养的有机统一,培养社会主义合格建设者和可靠接班人。基于此,综合性海事院校要做好通识教育,就应该从历史维度上理解通识教育,从空间维度上扎根中国大地,从价值维度上坚持立德树人,从实践维度上贯彻通专结合。

首先,就课程结构而言,应强调顶层设计和量力而行。综合性海事院校往往属于多科性大学,行业属性也对学科基础和专业基础有较高的要求,学科门类、师资队伍和课程资源相对有限。因此,采用固定设置通识教育课程必修科目的核心课程模式,或者采用核心课程与分布必修相结合的模式,或许是一个相对理性、务实的选择。国内外高校的实践表明,通识教育课程模块基本都涵盖了数学与自然科学、工程与应用科学、社会科学、艺术与人文四大知识领域,同时写作和外语也是必备的个人技能。此外,我国历来强调德智体美劳全面发展,在上述课程要求之外,思政教育和体育教育也不可或缺。因此,综合性海事院校的通识教育课程体系可考虑从上述8大领域构建核心课程,如图3所示。

图3 海事院校通识教育课程领域

我国高校具有学科提供课程和强调专业教育的传统,导致课程目标相对单一。随着时代发展和产业变革,对人才培养目标有新的要求,往往就得新开一门课来对标毕业要求,例如新近要求的美育、劳动教育、实践教育、创新创业教育等,结果就是课程越开越多,一个专业动辄就70门左右课程、170~180学分要求,这远超哈佛大学32门课程、128学分的数量要求,最终的结果是“以学为中心”的教学改革始终难以落实。其实,只要通识教育课程开发得好,这些培养要求是完全可以有效融入的。

其次,就课程内容而言,应强调学科交叉和成果导向。我国传统的教学设计中,课程具有明显的学科导向属性,这样就易导致基于完整的学科知识体系构建课程,结果就是课程变得很庞大,学时不够用;学科之间的壁垒还导致课程之间的隔阂和割裂。成果导向教育理念强调基于学生学习成果驱动教学系统运行,包括课程构建。也就是说,人才培养目标分解到课程目标之后,课程内容就基于课程目标组织和构建,可能将多个学科的知识串联到一起,而不再强调某一学科知识体系的完整性。以体育通识教育为例,首先,课程目标应该强调坚毅、执着、超越、协作等精神品格的培养,而以游泳、棒球、轮滑等某项技能训练为主的内容应该以学生社团、俱乐部等形式开展;其次,以运动、膳食与健康等跨学科内容为主题的一门课才似乎是一个理想的体育通识教育课。目前,仅思政教育通识课程实现了品牌化、体系化,思想道德修养与法律基础、马克思主义基本原理、中国近现代史纲要、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论4门必修课程从哲学、法学、历史学等学科领域构建了相对成熟的思政教育通识课程。此外,对于海事院校的通识教育,“海的味道、蓝的底色”是区别于其他院校通识教育的根本特征和独有特色。例如,美国商船学院主要面向美国海运及海上国防领域培养领导者,其通识课程领域如图4所示[17],尤其强调美国历史、文化和海上领导力培养。

图4 美国商船学院通识课程领域

最后,就课程供给而言,应强调专职运营和全校参与。当前,通识教育理念和制度的本土化融合,强有力的组织实施,以及富有高阶性、创新性和挑战度的高质量课程供给,依然是各高校面临的主要挑战。通识教育课程绝不简单是各学科专业的导论,也不是对广博知识的浮光掠影和浅尝辄止,而更应该强调价值、情感、思维和能力的养成,自主学习习惯、批判性思维、伦理道德、家国情怀、信息素养、有效沟通、全球意识等都是不可或缺的课程目标之一。学校层级的通识教育委员会在审查、认可通识教育课程时,应关注通识教育理念的统一性、课程目标的明确性以及课程体系的层次性和协同性。同时,需要专门设立通识教育管理机构有效统筹、协调、调度全校范围内的通识教育资源,组织跨学科的优秀的教师参与课程的开发、设计、教学和评价,并提供广泛的行政和后勤支持,也是确保通识教育有效实施的关键。

五、结语

坚持立德树人,以培养负责任的社会公民以及社会主义合格建设者和可靠接班人为目标导向,兼顾文理、学科交叉、通专结合,是当前高等教育改革发展的显著趋势。通识教育改革,是教育理念的变革、教学范式的变革,是将人才培养目标从知识传授全面升级到价值塑造和能力培养,是对课程结构、课程模块和课程内容的全面重构,是学科导向转变为成果导向的重要抓手,是促进以教为中心转变为以学为中心的重要推动力。促进通识教育与专业教育相互衔接、相辅相成,是我国综合性海事院校当前改革发展所面临的紧迫任务。课程是开展通识教育的主要载体,而高质量的课程开发与建设,又有赖于理念的指导、资源的支持和组织机构的有效实施。从学校到学院,从专职机构到教师个人,统一理念、明确目标、广泛协同,坚持通识教育的本土化融合和个性化发展,既是综合性海事院校通识教育改革面临的问题,也是其破题的路径。