黎城三根梁 “挑戏”八音会①

——上党落子起源与音乐演变

2022-09-28李大鹏长治学院音乐舞蹈系山西长治046011

李大鹏(长治学院 音乐舞蹈系,山西 长治 046011)

山西是中国戏曲文化的发祥地之一,今长治一带古称上党。《尚书·皋陶谟》所谓“管鼗鼓,合止柷敔,笙镛以间,鸟兽跄跄,箫韶九成,凤凰来仪”以来,三晋大地五胡杂居、民族交融,三晋大地百戏散乐可谓千姿百态、争嫔斗艳。伴随历代王朝地缘政治“控燕云、肘京洛、跨河朔”影响,隋唐至宋元更呈现“宴城下,倡优居台上,靳指天下”,以及“山乡庙会流水板整日不息,村镇戏场梆子腔至晚犹敲”等盛况。明清以降,随着太行山脉各地历史、民俗、方言、宗教等交融与变迁,浊漳河沿岸“上党落子”汲取多种民间戏曲元素,衍生出“三根梁”(即生角、大净、旦角)至集生、旦、净、末、丑等行当为一体的文武场舞台程式,成为流行于晋东南地区安泽、洪洞、乡宁、曲沃、夏县、闻喜以及晋中檎社、左权,还有河北涉县等地的知名剧种之一。

由于种种原因,作为山西一带民间戏曲多样性“挑戏”样式之一,上党落子由来已久的“土戏”背景,以及文武场演变与“四大梆子”的历史关联与现实影响,迄今尚存在较大探索空间。笔者以此为切入点,探讨其中的若干问题。

一、“落子”与“上党落子”

“上党落子”因流行于古上党郡(今山西省东南部)而得名,也称“大落子”“黎城落子”“黎城落子腔”,俗称“黎城闹戏”,简称“黎城闹”。其剧种基础涉及晋东南地区黎城一带民间小戏变迁,源头则可上溯至河北“落子”等对周边地区的历史影响,以及河北、山西一带“梆子戏”唱腔(音腔)与文字吟诵相结合,以突出“三根梁”(生角、大净、旦角)特色而凝聚的不同板式规律及腔体结构,其宗源流布,是“上党落子”剧种形成及其丝竹响器配置的前提之一。

(一)“落子”与“落子戏”

“落子”亦称“蹦蹦”,原为流行于冀东一带自娱性民间歌舞,与龙灯、高跷、旱船、小车会、地秧歌等穿插表演,表演时以方言结合诸腔杂陈,既有鼓子曲,又有民间小调。其中,源于鼓子曲的“莲花落”是一种说唱结合的讲故事、叙事性腔调,因此,落子或“蹦蹦”又称莲花落(简称“落子戏”)。落子表演中,人们常用绳子连在一起的7块竹板,名为“莲花落”,也叫节子板。

早期“落子”与“落子戏”活动范围涉及河北省的武安、涉县、磁县、永年、沙河、邢台;河南省的安阳、内黄;山西省的潞城、黎城、左权等地,因传播区域不同,名称亦不尽相同。流行于冀、豫、晋三省交界地一带的地方小戏称“武安落子”,“武安落子”流传到河南安阳称为“落儿腔”,在内黄县称“内黄落子”,“武安落子”传到山西东南一带,则被称为“上党落子”。研究显示,“武安落子”约起源于清代中后期,起初为流浪艺人的“乞讨调”,是从乞讨时所编祈福语、顺口溜及小故事等延伸而来的一种说唱形式。19世纪末,河北武安、邢台一带村民于农闲季节所唱“莲花落”以及由此衍生的传统曲目包括《老虎村》《刘二娃》《血泪仇》等,应与此相关联。20世纪初,形成于河北唐山一带的评剧习称“蹦蹦戏”或“落子戏”,不仅有“平腔梆子戏”“唐山落子”“奉天落子”之称,剧目内容更涉及惩恶扬善、评古论今等。正是由于这一背景,其流行于冀、豫、晋三省交界处及其周边地带的称谓及土戏民风日趋扩散,影响深远。

(二)浊漳河流域“落子戏”

浊漳河是上党一带最大的河流,河有三源:南源来自长子县发鸠山,西源来自沁县漳源村,北源来自榆社县柳树沟。先秦时,浊漳河被称为“潞”,汉以后又有“潞水”“潞川”“浊漳”之称,《说文》曰:“潞,冀州浸也。”山西历史上的潞县、潞城县、潞子县、潞州、潞安府等行政地名,多与此相关。

晋东南地区流行的“落子戏”是古上党郡地理文化及乡俗民风的历史产物,其孕育和衍生的民间戏曲元素由来已久。据《武安县志》载,清道光十七至二十年(1837—1840)间,河北武安、涉县、磁县、林县频临灾害,旱、涝、风、雹、虫、疫不断,饿殍遍野,民食草根树皮殆尽,存者纷纷外逃谋生。道光二十年(1840)夏末秋初,难民喜顺逃荒落脚于山西黎城的东仵村,他不仅勤劳质朴,而且精通武安“落子戏”,同村农民李锁柱虽家境贫穷却好读书与戏文。李锁柱不仅从喜顺处学会了《庄子探妻》《二进本色院》《菅家礼回家》等戏,更在此基础上组织了李秋归、李长群、李丑则等民间艺人,利用农闲或正月十五、中秋佳节等组班打摊娱乐演出(俗称“打地摊”)。那些会唱“落子”的农民既不登台,也无道具服装,而是并坐一地,三五对唱,群情热烈,所用乐器仅板鼓(二黄鼓)、挎板(手板由鼓师兼任)、大锣、小锣及胡呼五件,这种自由组合、同娱同乐的活动被当地人们称为“同乐会”。随着时间的推移,同乐会成员们不仅结合当地方言音韵和乡情习俗,而且汲取鼓子词、唱赚、诸宫调等勾栏遗存以及梆子腔“板”“曲”“腔”要素和民间歌舞等,逐步形成了“黎城落子(腔)”雏形。

清道光二十六年(1846)之前,同乐会的娱乐演出起初仅限于本村,后因人们排演了从“武安落子”移植的《蓝桥打水》《吕蒙正赶斋》《劈机》《劝架》《老少换》《拐马》《吃面》等剧目,并将小说《陶公子投亲》《雷公子投亲》等改编成剧本演出,影响日益扩大。道光三十年(1850),其演出范围自黎城北部的源泉、源庄、三十亩、南苇泉、西井、东崖底一带扩大至全县各大村镇,被誉为“看了落子腔(戏),心里喜洋洋”。至此,“黎城落子(腔)”和“同乐会”在各大村镇如雨后春笋般发展起来(各有会名),影响较大的包括水阳、隔道两村的“庆元会”、中街村的“庆丰会”等。至清咸丰十年(1860)后,“黎城落子”业余班社的影响覆盖到山西黎城、潞城、平顺、武乡、长治、屯留等诸多县城,并在原“三小”(即小生、小丑、小旦行当)基础上增加了生、大花脸、二花脸、正旦等角色行当,形成了尺字调唱腔,被人们称为“黎城尺字调”。

清光绪十年(1884)左右,浊漳河一带潞城、平顺及黎城等地的民间戏班竞争激烈,为改变长期以来落子戏班不能参与迎神赛社的民风习俗,黎城县城南天元班社不拘一格招揽人才,将王四虎(又名韩保台,子镇村人)请回教戏,连续排演《平辽东》《高平关》《包头山》《龙图案》《搜杜府》《访通州》等传统本戏。同时,将武安落子与上党落子的唱腔进一步融合,吸收上党梆子元素,将原尺字调改为上字调,并在服装、道具、表演程式等方面进行大胆改革,使用了上党梆子的大锣、大镲、老锣以及笛子、笙、老胡呼等乐器,穿上了与上党梆子一样的大蟒、大靠,舞台上甚至出现了大小幔、长枪、大刀,以及全幅銮驾及砌末道具等,使“黎城落子”表演焕然一新。此举不仅奠定了“黎城落子”在相关流派中的稳固地位,而且以自身的“梆子戏”特色与“武安落子”区别开来(即称“黎城落子”为大落子,“武安落子”为小落子)。清光绪二十八年(1902),“黎城落子”生角王三和王小秃将其他剧种流派的毯子功、把子功以及帽翅、甩发、髯口等功夫带至上党一带的“黎城落子”中,使之如虎添翼、声名鼎盛。自此,“黎城落子”不仅风靡晋南和晋东南城乡,更于1932年在太原开化寺鸣盛楼演出了《莲花计》《仿昆山》《抢灵牌》等戏,较之其他一些“梆子戏”流派与影响,可谓后来居上、盛况空前。

(三)黎城落子与上党落子

历时地看,清光绪以来称谓交叉的“上党落子”与浊漳河流域其它“梆子戏”一样,均始于民间生活,汲取民间艺术养分,相互影响、相互促进,直至殊途同归、形成各自表演套路和传统的规律,以及通过不同戏曲样式,折射相关地域传统生活方式、乡情民风的诸多共同性与共通性,历来是你中有我、我中有你。

黎城“落子戏”流传至山西上党地区后,逐渐融入当地乡俗民风及方言特色,随着唱腔、板式与宫调等在内的诸多元素被其它“梆子戏”衍化,其历史称谓通过“本土化”进一步发展与凝练,遂亦有“上党落子戏”之称。后来,由于“上党落子”赴临汾一带演出,其左右逢源、博采众长之中所受蒲剧影响同样清晰可见:上党落子的“散板”及长子、屯留一带落子戏唱腔均与蒲剧的“尖板”十分相似;黎城、潞城一带相关唱法、宫调及“大板”等均与“梆子戏”相似。正因如此,在汲取了“梆子戏”等其它流派的营养元素后,以“上党落子”为新起点的“黎城落子”一改此前的诸腔杂陈与“简陋”表演(除《拐马》《双头驴》外,连马鞭都不用),不仅增添了许多舞台戏曲元素,而且追随其它地方大戏表演,集生、旦、净、末、丑等行当为一体,被人们称为“大戏”。

黎城“落子戏”早期的诸腔杂陈与“三根梁”俗套,伴随“上党落子”之称在板式、文武曲牌、表演程式等方面经历的一系列融合与发展,不仅形成了浊漳河流域民间戏曲的宗源交汇与殊途同归,而且在自身剧种的角色行当、题材内容等方面出现了更多变化。由于过去流行于河北武安、涉县等地的“小落戏”题材本为“一家一户”民间故事,其人物、情节及相对局限,但“上党落子”展示的“大戏”和“大落子”不仅题材内容宏阔、情节跌宕起伏,而且多为忠勇刚烈、扬善惩恶的“大本头”。在抒情、叙事、唱腔音乐等方面,前者侧重哀怨凄楚的倾诉,以及社会底层的平民悲苦;后者则多以“振臂高呼”的英雄豪情,抒发大爱大恨的国情民怨。那些对比鲜明的人物性格和舞台场景,较之仅有小生、小旦、小丑三个行当的“三根梁”(家生戏)等方言性、即兴性表演,均具有唱腔对比更多样、舞台程式更华丽等特点。另一方面,“大落子”不仅采用北方官话为标准的“四声”(阴平、阳平、上声与去声)及“十三辙”韵白,形成了较齐全的戏曲角色系统,而且出现了相比其他“梆子戏”多一个二套须生以及所谓“七紧、八惯、九消停行当”之说,因此,随着剧目和题材的发展,各行当的系统性分工日趋明确(此前一人兼演两个行当的现象不再出现)。此外,“上党落子”舞台化妆虽沿袭上党梆子传统,即沿用粗线条、大轮廓、直出直入等手法,如旦角贴人字鬓,服装的袖口不开,水袖短小等,但其角色化、个性化的“须发”“头饰”“面型”等,一直处于与相关剧种元素相联系的发展之中。1948年,屯留县绛河剧团引进了京剧演员马秀兰后,名艺人杨福禄等提倡向京剧学习,落子戏音乐唱腔、舞台化妆等不同程度融入了京剧元素。1950年,该团赴临汾演出后,参照蒲州梆子部分化妆、表演程式移植了《梁山伯与祝英台》等,青年演员郝聘之由此成名。

1954年冬至1955年春,浊漳河流域的长治专区人民剧团二分团,先后代表落子剧种参加了山西省第一届戏曲观摩演出大会和赴太原市汇报演出。其中,程联考、郭江成等导演的《茶瓶计》《俩兄弟》以鲜明的表演程式和艺术感染力赢得了普遍赞誉,山西省文化事业管理局遂将以此为代表的剧种正式命名为“上党落子”。

上党落子起源于晋东南地区浊漳河流域的民间歌舞和小戏,初始阶段以小生、小旦、小丑构成的“三根梁”为主,多表现乡俗民情和民间纠葛等山乡题材。随着时间推移和剧种元素的积累发展,尤其是受到蒲州梆子、上党梆子等多样性影响后,其舞台表演程式、行当构成、服装道具等发生了很大变化。至清末民初,仅黎城县、潞城县、壶关县、长子县、屯留县、长治县的专业班社已达40多个,从业者逾2000人,包括山西平阳府的洪洞县、曲沃县、夏县、闻喜县、岳阳(今安泽县)及河北省、河南省临近山西的诸多县镇,亦颇多职业性、半职业性班社,常演剧目已达250余个,上党落子基于自身历史文化背景所凝聚和延伸的“梆子戏”剧种元素及其“落子腔”基础,由此可见。

二、上党落子唱腔

传统戏曲音乐中的“唱腔”,是指独立或穿插于故事情节、人物性格发展及舞台程式等过程中的曲调(曲牌体或板腔体)的人声演唱(法)的总称。任何剧种的唱腔,均有其特定的唱调程式,这不仅决定着一个剧种的声腔体制与结构原则,同时也是促成这个剧种所独有的地方特色和艺术风格的重要基础。“黎城落子”至“上党落子”音乐百余年的山乡土戏演变及其粗犷豪放民风,不仅体现在其跨地域、跨流派的民间“蹦蹦”“落子”等戏文的融会贯通与殊途同归,更由于其穿梭于山乡“亮戏”“乐戏”“庙戏”“行戏”等乡俗民情与历史沉淀,形成了自身词曲源远流长、寸铢积累的唱腔结构。

(一)腔体溯源

“上党落子”以“武安落子”等“诸腔杂陈”的民间小戏为起点,演变至以板腔体为主、曲牌体为辅的腔体结构,得益于浊漳河流域山乡土戏间相互渗透及“四大梆子”名伶辈出的多种影响。据1959年《河北省邯郸地区戏曲献礼汇报演出说明书》载:武安落子形成的分支之一来自“花唱”(当地一种高跷会小演唱,表演时)演变而来,起初仅为若干乡村艺人手执“霸王鞭”的相互对唱,亦称“本地土戏”。另据民国二十六年(1937)《武安春秋志》卷九载:“武俗好戏,酬神演唱,无日无之,甚至有一日书台者,农民喜平调(本地土戏),绅商以皮黄梆子为宜,村妇愚妇最迷落子戏,为其有伤风化,历来禁演。”

明清时期,伴随元杂剧衰落和昆山腔、弋阳腔、青阳腔等在三晋大地的流传与影响,“梆子”“乱弹”等在民间蓬勃兴起,清人孔尚任《平阳竹枝词五十首》载:“乱弹曾博翠华看,不到歌筵信亦难。最爱葵娃行小步,氍毹一片是邯郸。”刘献廷《广阳杂记》(卷三)所谓“秦优新声,有名‘乱弹’者,其声甚散而哀”。其中,“乱弹”既为清乾隆、嘉庆时期除昆曲以外各剧种的统称,更是对包括慷慨激越而又委婉柔和、粗犷豪放又细腻缠绵的蒲剧唱腔及其特色在内的河北、山西一带传统悠久的“落子戏”“梆子戏”较早的描述。

源于明代中期的蒲州梆子,是山西境内所有“大戏”(梆子系统)形成最早的一支,因源于山西南部的古蒲州一带而得名,剧目多达千余个。蒲州梆子在向北传播的历史过程中,与各种民间音乐、方言相结合,演变出北路梆子、中路梆子等。值得注意的是,清嘉庆、道光年间,蒲州梆子分化为南路、西路两个分支,前者以芮城为中心,其腔调开阔洪亮,多不用“假嗓”;后者以蒲州为中心,唱腔粗犷火爆,强调行腔技巧与对比,且唱词相对较多。蒲州梆子流传到晋中地区,与各种秧歌及说唱等交融发展,衍生出“中路梆子”。清同治以后,中路梆子流传到河北、内蒙古、陕西、甘肃等地,更以“晋剧”称名于世。清道光时期,一度雄踞北京剧坛,其高亢雄浑、慷慨激昂而又灵活多变的唱腔体系堪称山西一带剧种特色。20世纪30年代,王步云、丁果仙、高文翰、李子健、张宝魁、乔国瑞等中路梆子各派名伶联袂经张家口赴北平、天津等地献演,相继在全国走红。其中,丁果仙被誉为“山西梆子须生大王”,并灌制了唱片,结识了梅兰芳、程砚秋、马连良、翁偶红等京剧名流,更以《空城计》换《四进士》与马连良交流了剧目,使中路梆子的相关行当和唱腔体系日趋炉火纯青。

北路梆子历来被民间称为“大戏”“梆子戏”,其源自“山陕梆子”并与“山西梆子蒲州调”及同州梆子“花音乱弹”等交融重合,由来已久。历时地看,至梆子戏兴起的明末清初,以内长城为界,南有太原府,辖忻州、代州、岢岚、宝德、平定五州,北属大同府,辖浑源、朔州、应州、蔚州。作为北京的地理屏障,这一带不仅有重兵把守,而且尽显五方杂居、方言交混之地方特色。自元大都(今北京)和平阳(今临汾)两个杂剧活动中心形成以来,这一带北曲“云中派”已是远近闻名。明末清初,“山陕梆子”作为军戏随李自成南征北战,更带有“车优与女陬者……常在帐中供奉”,以及他常在关帝庙看戏,戏台楹联为“风云有意迎新主,日月无光掩大明”等记载,其军戏之历史影响,当属山陕梆子前身。北路梆子艺人代代相传,其师承的“山西梆子蒲州调”,以及唱腔旋律、节奏、曲体、调式等与蒲州梆子一样,剧情叙述侧重“神怪”和乡俗民情,故各行当间的民间色彩十分浓厚,加上通俗易懂、情趣多样的方言,其腔体更显朴实无华、真挚自然,当属情理之中。

形成于潞安府、泽州府(今山西长治、晋城一带),盛行于清乾隆时期的上党梆子(亦称“上党大戏”“东路戏”“潞安宫调”“上党宫调”等),至嘉庆、道光年间已是班社林立、名伶辈出。该剧种虽名“上党梆子”,却并非局限于“梆子戏”程式,而是以“梆子腔”为主,以音调高亢雄浑、生动活泼等多样性行腔与对比,兼具昆曲、皮黄、罗罗腔、卷戏等不同特征(俗称“昆梆罗卷黄”)。就晋城市阳城上伏村大王庙戏台关于清顺治十五年(1658)明史班、百顺班、新翠班演出题壁记录来看,其所唱《春灯谜》《恩口口》《双包计》系昆曲或弋阳剧目。而据此后所留40余条清康熙、乾隆间舞台题壁来看,至迟在18世纪中叶,上党梆子已经是一个拥有“昆梆罗卷黄”5种声腔的成熟剧种。据《凤台县续志》载,道光九年(1829),晋城青莲寺重修玄帝宫残碑载“有鸣凤班者,行戏四十余年矣”。而晋城青莲寺中佛殿屏板上,更有鸣凤班于道光十一年(1831)书写的23出戏演出剧目。其中,昆曲剧目有《长生殿》《别母》等,梆子戏有《乾坤带》《雁门关》《彩仙桥》《金亭关》《对松关》《复金陵》等,簧戏有《打金枝》《一捧雪》等,罗戏有《打铁》《打杠》,卷戏有《一两漆》《闹花园》等,都是该剧种的传统戏。晚清时,该剧种职业班社达200多个,剧目超千余,号称一代戏王、文武皆能、昆乱不挡的赵清海,以及申灰驴、王福喜、曹火柱、段发荣、都歧歧、靳伯庐、郎小喜、冯国瑞、平福成、郑根城、赵永年等,均为其间唱功超群、影响广泛的名伶。

(二)传统宫调与“流水板”

戏剧理论家赵雪峰认为“宫调”是曲而非腔,将宫调说成是一首曲子的调式、调性,即一支曲子的具体高度位置,有一定道理,但并不全面。“上党宫调”之称,来自部分业内人士从“大戏”视野诠释北宋宫廷艺人孔三传关于“诸宫调”原理的衍伸,其内涵与作用,显然有待进一步探究。综合来看,梆子腔是板式变化体较早的一个声腔体系,也是明清以来流布较广、被众多剧种所采用的一种戏曲声腔,作为山西“四大梆子”融合演变的产物之一,上党落子以板腔体为主、曲牌体为辅的唱腔系统,同样反映了与此相关本体规律。

上党落子唱腔设计,建立在传统七声清乐宫调式(俗称do调式)基础上。其中,级进性旋法运行相对较少,多为大跳(甚至五度以上)及其反向进行。占据主要地位的板腔体唱腔包括“流水板”和“散板”两大部分,通常上下句结构的上句落音re、la或mi,下句落do,调高为C调或D调。从早期“落子”及其“叙事性”民间演变,以及所受其他“梆子戏”(如上党梆子、蒲州梆子等)影响来看,其中的“流水板”包括“清流水”及其衍生的“霸王鞭”“慢流水”“二性流水”“紧流水”“悲板”“垛板”“念板”“老套版”,以及“八板”“娃板”“赞语”“戏牡丹”等杂腔小调;“散板”则为无板无眼、无节奏自由唱腔与长短句结构等的总括。

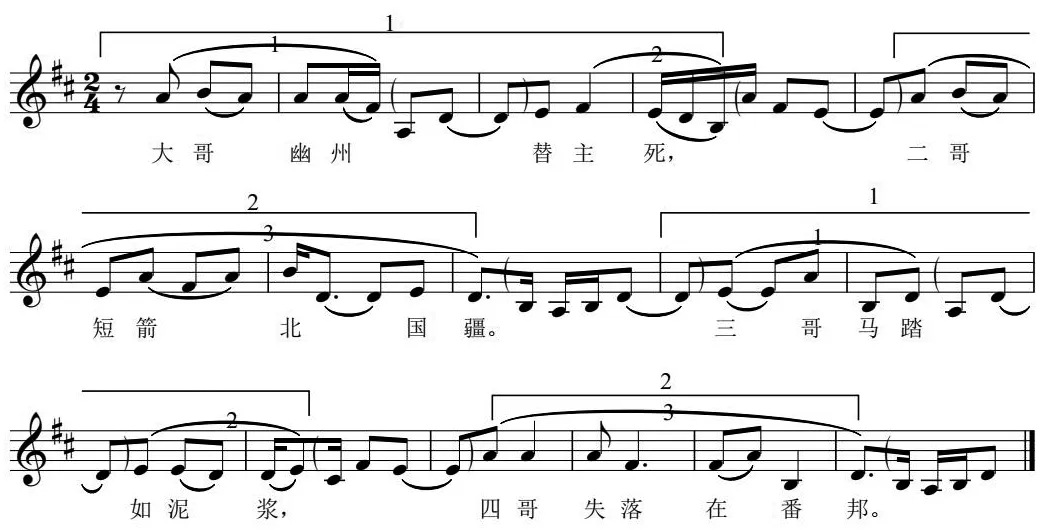

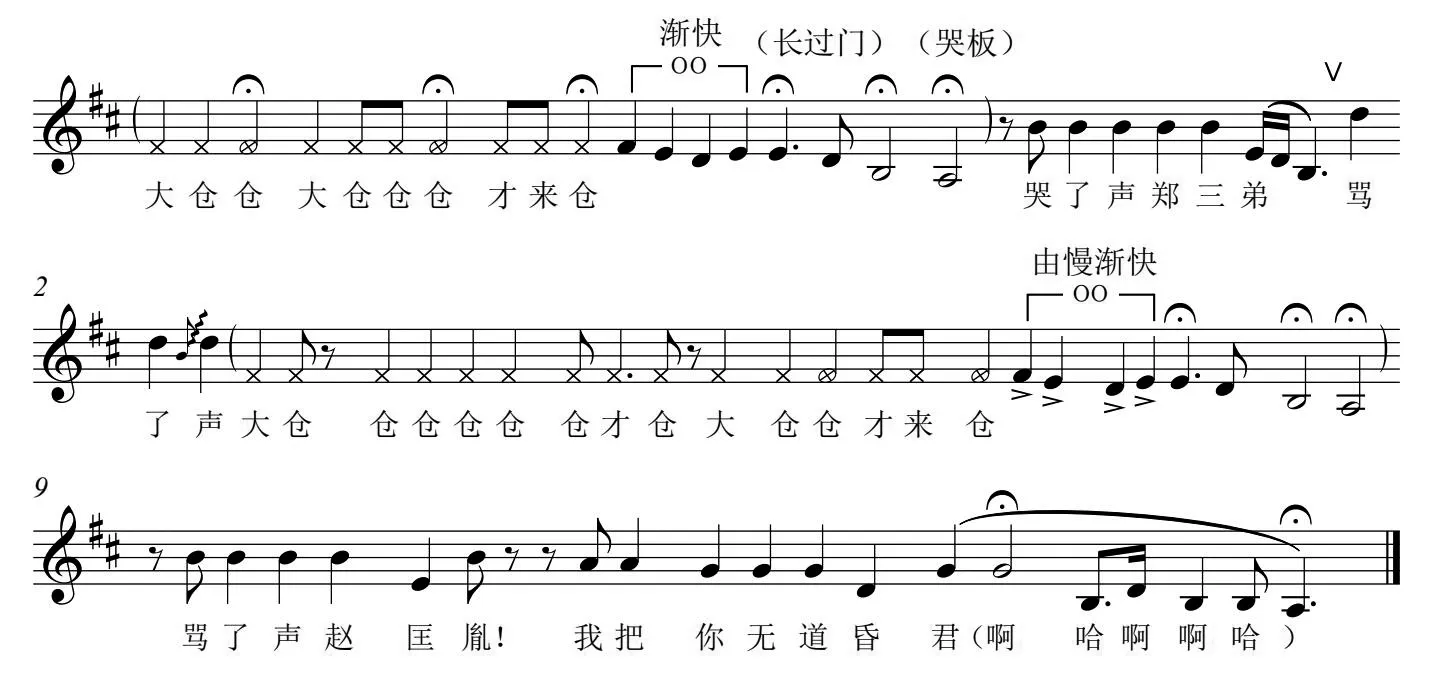

“流水板”(即武安落子的“二板”)为上党落子板式结构的基本板式,其它如霸王鞭、二性流水、紧流水、悲板、清流水、悲板等,均由此发展而来。流水板为一板一眼2/4节拍,唱词多由七字句、十字句分上下句组成,五字、七字及九字等相对较少,合则押韵、一韵到底为其主要特征。据王苏陵、宋爱龙《上党落子音乐》统计,“流水板”唱腔的“行速”主要分慢、中、快三种:每分钟约35—60拍为“慢流水”;每分钟约60—120拍为“流水板”(或“二性流水”);每分钟约160—180拍(或每分钟190—220拍)为“紧流水”。谱例1为“紧流水”短小精干、简洁明快叙事性唱腔之一。

谱例1叙事性唱词言简意赅、唱腔迂回灵巧、铿锵有力,整齐对称的两个七字句型将主题所涉及对象的身份、地点及事件勾勒得清晰生动。其中,上句核心音调经徵—商—徵—羽重回宫(主音);下句经商—羽—宫—商—徵—角—羽再回宫音(主音),较之前者趋向主音的相对婉转舒展,后者不仅更显音调跌宕起伏、慷慨激昂,而且骨干音排列及跨度大、更具感染力,凸显出上党落子上句落音位置相对自由、下句落音必须落在(调式)主音上的对比性惯例。

谱例1.上党落子传统戏《辕门斩子》杨延景唱段(杨福禄演唱)

“霸王鞭”是依附于“流水板”的慢速板式唱腔,起源于河北一带民间歌舞,由上党梆子借鉴而来,因表演中边“舞鞭”边唱而得名。较之流水板其它唱腔以唱为主、伴奏为辅的程式,“霸王鞭”类似“清流水”的4/4节拍(一板三眼)曲调不仅舒缓悠扬、凝重练达(亦被称为“慢流水”),而且由于上下句唱词通常在大段“丝竹乐”演奏之后才会穿插运行,所以更显其器乐性“行腔”特征。传统戏《坐场》须生唱段(申川良演唱),以及改编剧《孙安动本》(原名《三动本》,又名《徐龙打朝》)第三场孙安所唱传统板式“霸王鞭”等,均是如此。

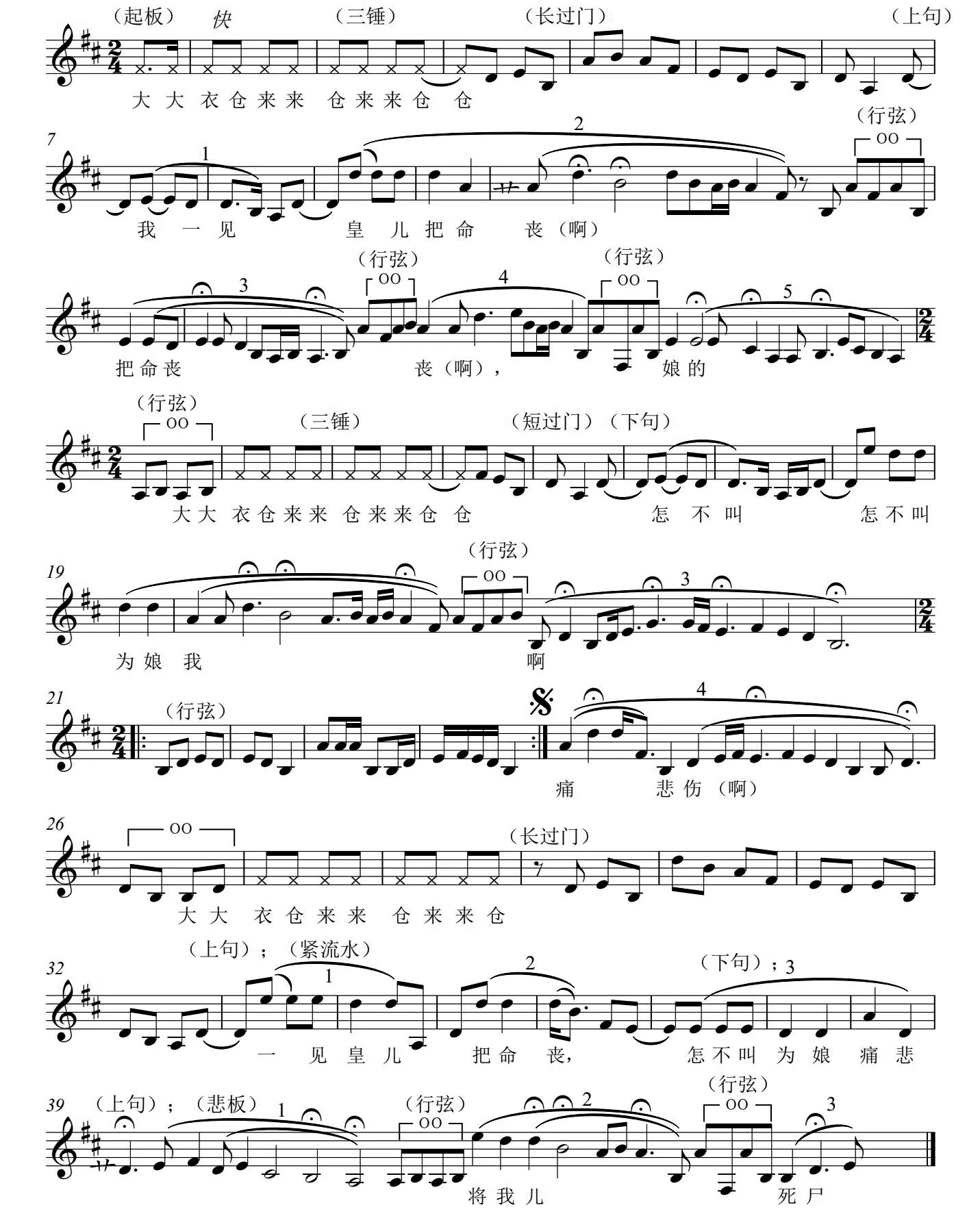

“悲板”犹如京剧中的“摇板”,是一种有板无眼、仅有强拍无弱拍的自由性唱腔,较之“散拉散唱”(或“散打散唱”)的“散板”,具有唱腔与伴奏关系等方面“紧拉慢唱”(或“紧打慢唱”)特点,即通常唱腔为“无板无眼”,伴奏声部的节拍组合比演唱快一倍(起板后的速度较快,显得“紧张”“焦虑”)。谱例2为“悲板”唱腔之一。

根据王苏陵、宋爱龙《上党落子音乐》归纳,“悲板”起唱、过门及落板等并不具备相对独立的功能,而是多衔接“紧流水”“流水”等,成为一些大段唱腔的一个部分。因之,其结构形式相对灵活多变,更具对比性和“即兴性”。与此相联系,谱例2之唱段上下两句结构鲜明,各个小分句唱腔与过门(行弦等)相互衔接、井然有序,其紧促激烈、跌宕起伏、格式分明的板眼布局伴随密集穿插的丝竹乐和板鼓,使得唱腔更加悲怨高昂、酣畅淋漓,充分显示出“紧拉慢唱”所贯穿的戏曲内涵及其舞台张力。

“垛板”是戏曲中常用的一种板式,在京剧中是“快板”“流水板”统称,在河北梆子中被称为“快板”(含“快速”与“急速”)。上党落子中的“垛板”以此为基础,为借鉴上党梆子同名板式的一种板式唱腔(分慢垛板、中垛板与紧垛板),如谱例3。

(三)“非音调”板式“笑板”与“散板”等

由于剧种特色、行当设计、人物塑造及剧情发展等需要,有些“板式”表现为通常无音调或旋律进行,仅有音响、节奏及唱词等(唱词通常为模仿性“象声词”,如哈哈等),其戏剧效果同样对比鲜明、功能分明。

“笑板”为剧中人物大笑时的一种“声腔”处理,传统戏《哭头》中赵匡胤(生)所唱“笑板”(王生荣演唱)、《骂殿》中赵二舍(生)所唱“自古道清酒红人面”(杨福禄演唱)等均属这一类。“念板”为一种类似道白的唱腔,因侧重“念白”而非音调效果而得名,同样,该“声腔”不具备规整的板式功能,其起、落、挑、溜、转等过程均依赖“流水板”律动,传统戏《渭水河》中文王(生)的唱段“急回头叫戊己王的爱卿”(杨福禄演唱)等均为其中八字句“念板”程式。

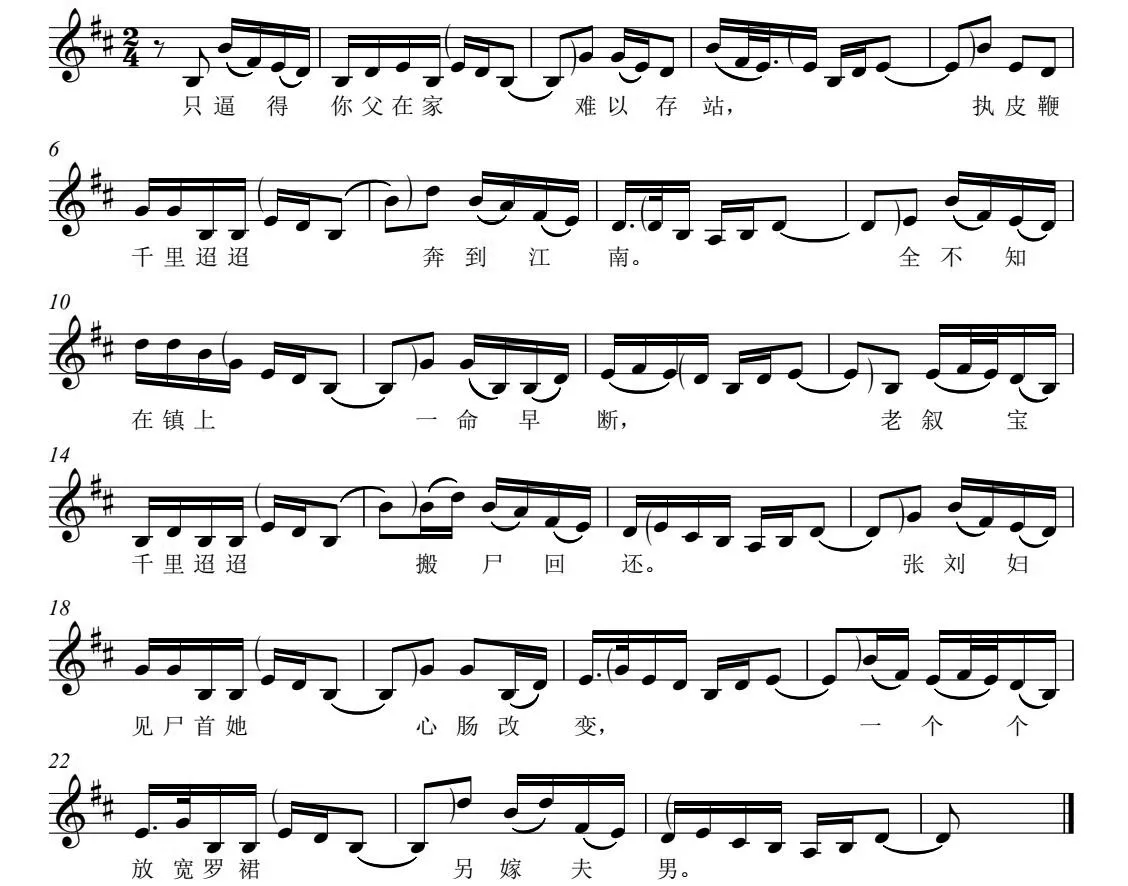

“散板”虽然同样采用上下句结构(常用7—10字句),但由于为无板无眼、长短句自由组合的唱腔,不仅句幅收缩延展均较为灵活多变,而且上下句衔接时腔节及其过门亦可有可无(若有小过门连接时,则唱腔速度较慢,称为“慢板”)。该散板行腔速度干净利索、不带拖腔,通常表现剧中人物心绪焦虑、行为仓促等,故亦被称为“快散板”。与此相联系,“哭板”虽也属“流水板”派生的一种唱腔,但由于它不同于后者的“有板有眼”,而纯粹是一种“无板无眼”的非规整性节奏唱腔,因而总体被归属于“散板”之中,传统戏《骂殿》中贺金蝉(旦)唱段“哭了声德元儿叫了声德元儿”上下句起、落、挑、溜等结构部位,各种慢起渐快、上下滑音、延长音,以及“五锤”“行弦”,还有“哭板”特有的即兴重复等,均属此类。

“滚白”是民间戏曲常用的一种变化性“板式”,其“无板无眼”、半说半唱等元素,是构成上党落子“滚白”及其哭诉念唱的重要基础。由于多句拈连,其“似唱非唱”的结构可以造成字字紧追、句句迫切的铿锵效果,这种“滚白”对于连接散板性唱腔、推动情节发展和烘托戏剧冲突等,具有较强的感染力。相关特征如下例:

上党落子所使用的唱腔板式达20余种,除上文所举类别之外,还包括曲牌体中的联曲体(八板声腔、凹版声腔、数板声腔、辅助声腔等)。作为历史形成的浊漳河一带土戏“三根梁”的重要载体,上党落子唱腔经“武安落子”等“诸腔杂陈”,直至“四大梆子”兼收并蓄的曲折展衍,其腔体基础与形态流变不仅反映了自身以“板腔体”为主导、曲牌体为辅助的系统性规律,以及相关剧种元素的发展轨迹,更使自身通过唱腔类别的凝聚和演变,凸显出山西一带“四大梆子”声腔与剧种文化或同根异支或同根同支而又殊途同归的地方戏曲渊源。上党落子唱腔的历史形成与剧种属性,由此可见一斑。

三、文武场与“响器”

作为舞台程式有关器乐(伴奏乐队)配置与功能的一种术语和称谓,以及相关器乐元素与唱腔运行在宫调系统、旋法构成等方面的重要呈现,上党落子“文武场”及其本体内容不仅包括不同的乐器(响器),而且涉及一些乐器以各自定调及演奏技巧,充分烘托和延伸相关唱腔内涵与外延的“挑戏”方式与功能作用。其中,基于上述基础,并总体与脱胎于唐宋乐舞及宗元戏曲的“上党八音会”乐器组合相联系的“上党落子”伴奏乐队,透过自身乐种规律及其相关文化元素所凝练的剧种属性及舞台感染力,不仅具有十分鲜明的戏曲音乐特色,而且以逐渐成熟的“乐队编制”,标志着历经民间小戏和“四大梆子”融合贯通的上党落子,在诸多方面与“梆子戏”音乐的紧密联系。

(一)“文场”及其定弦

上党落子的“文场”,是自身剧种条件下,涉及演员表演“唱、念、做、打”舞台程式的一个组成部分,也是以弓擦弦鸣、弹拨弦鸣及部分唇振气鸣类乐器伴随唱腔运行,以线性织体和旋律加花等手段,渲染剧情、拖腔保调的一种器乐艺术功能。相关音乐激昂强烈、迅疾有力,相关乐器性能、乐队配置历经“诸腔杂陈”,及至“上党八音会”等乐种元素的浸润与交叉影响,成为除唱腔规律、行当结构等以外的另一个舞台程式。

是上党落子的主奏乐器,俗称“胡呼”,形状类似中音板胡,共鸣箱呈圆筒形,椿木制成,长(或高)约0.13米,直径0.11米,琴杆高约0.5米,琴弦以羊肠或牛筋制成,弓以竹皮与马尾制成,演奏时左手的食指、中指及无名指各戴一铁制手帽(亦称“铁指甲”)。“头把”四度定弦(里弦a,外弦d),通常在第一把位演奏,音区较高时,则采用小指或无名指滑奏方式。

亦称低音“老胡呼”,形状类似低音板胡。琴筒略大,琴杆长约0.7米,琴弦用丝弦或牛筋弦,里弦稍粗、外弦稍细,四度定弦(里弦a,外弦d),实际音高比“头把”低两个八度,发音低沉浑厚,富于穿透力,多用于第一把位支撑唱腔、曲牌等核心音调,“老胡呼”与“头把”音色交融、音域互补,构成了上党落子音乐个性鲜明的“文场”主奏功能及其“线性”织体。

除“头把”及“老胡呼”以外,随着时间的推移,上党落子“文场”不仅保留了一些传统“八音会”乐器,同时还进一步拓展了丝竹类乐器(含改良乐器)在唱腔伴奏等方面的音乐作用,相关乐器主要包括二胡、笛子、扬琴、中胡、月琴、琵琶、阮、大三弦、唢呐、笙等,所有弦鸣、气鸣乐器均按自身性能原理定音(弦)并演奏。其中,擦奏类弦鸣乐器(二胡、中胡等)多演奏唱腔及曲牌的主要旋律或音调;弹拨类弦鸣乐器(月琴、琵琶、阮及三弦等)多与擦奏类弦鸣乐器呼应形成“点状”织体支撑;气鸣类乐器(笛子、唢呐、笙等)则根据唱腔或曲牌需要,在高潮推进、转折铺垫(前奏、尾声、过门等)部位给予必要加强。

应当注意的是,一段时期以来,一些“梆子戏”剧团先后根据现代戏创作表演的需要,将部分西洋铜管、木管及弦乐器用于乐队伴奏,上党落子剧团也不例外。他们不仅以低胡替代“老胡呼”,还在伴奏音乐时添加了部分西洋管弦乐器,相比传统“文场”而言,既做到了你中有我、我中有你,又在音色融合及对比方面显得穿插自如,音乐效果更加丰富。

(二)武场(打击乐)

上党落子“武场”配置,总体与膜鸣、体鸣类振动源相联系。取材于槐木、椿木或榆木等,按照专门规格和工艺精加工制成的板鼓,以及采用“铜合金”及其相关化学成分比例等制成的锣、钹、铙等振动源,用于戏曲“武场”(打击乐)演奏,不仅在渲染剧情、点缀“行当”与造型及其舞台程式方面具有独到的“响器”功能,而且对于演员的舞蹈过程、动作程式等节奏化、性格化,以及演员唱腔的起、承、转、合、挑、溜、过、送、落等,起着导向性作用。早期“上党落子”所用打击乐仅有大锣、小锣(二簧锣)、小鼓及檀板(挎板)等,随着剧种剧目发展及表演程式的日益丰富,基于上述规律的“武场”配置逐渐增加,相关响器主要包括:

包括板鼓、挎板与老鼓。前者本名单皮鼓、干鼓,属膜鸣类振动源。上党一带称之为二簧鼓或小鼓。操作板鼓的鼓师,相当于“乐队指挥”,演员唱腔的起承转合、迅疾徐缓,以及说词念对、滚爬翻打等,均由鼓师引导,通常小鼓、二簧鼓和挎板均由同一人掌控,当地人多将之称为掌鼓板或鼓板师傅。板鼓通常以硬质木料(槐木、榆木等)制成,中心圆凸,四周较低,呈蘑菇型,中心高度约11.5厘米,四周高约6.8厘米,鼓面中心的圆形凹空直径约3.5厘米,并逐渐朝底部扩展,形成一个约23.5厘米的底部空心柱。除底部外,鼓身以牛皮或猪皮。“武场”进行中,板鼓放置于架子上,鼓师持竹制鼓签(长约24厘米、粗约0.8厘米)以各种节拍敲击鼓面凸起的中心,发出“巴、大、扎、嘟、朵儿”等清脆明快、激越强烈的“点状”音响。

挎板也称手板或檀板,属体鸣类振动源,因系挎于手中击奏,当地人俗称“挎板”。上党落子传统“武场”中的挎板较之其他剧种所用同类器具略大,硬木制成的挎板(两块)上板称“阳板”、下板称“阴板”。前者厚约2.5厘米,后者厚约3.5厘米,各长约32厘米,两端各宽约6厘米,中间各宽约4.6厘米,两端以细丝弦紧紧缠绕。“阴”“阳”相击,音色清脆柔和,多与板鼓于强弱拍点上替换击奏,音色对比鲜明。

老鼓亦称中鼓、堂鼓、战鼓,上党一带俗称“老鼓”,属膜鸣类振动源。老鼓的鼓框以硬木制成,呈扁圆形,高约23厘米。四周镶有4个金属圆环,腹内置有铜胆,两面蒙有牛皮,置于木质框架上,以两根木槌(长约2.6厘米、直径约1.5厘米)敲击,能发出“咚、咙、巴、嘟”等雄浑、壮烈音响,多用于传统戏的接官、迎宾、升帐、登殿、开打等仪式性舞台场面。

梆子为枣木或檀木制成的两根圆棒(“阳”上、“阴”下各一),属体鸣类振动源,“阳梆”呈扁圆形,长约20厘米,厚约4.5厘米,宽约3.5厘米;“阴梆”呈圆柱形,长18厘米,直径2.6厘米。“阴”“阳”相击,发音清脆响亮、短促明快,主要起加强重音、稳定速度、营造气氛等作用。

即由体鸣类振动所构成的一个响器振动源。其中,大锣亦称苏锣,呈圆盘状,上党一带俗称“平筛”,较之京剧等同名响器略大,锣面直径约31.1厘米,重约3斤半,锣面中心有一凹陷小圆,称为锣眼(心),四周边缘设两个相距约9厘米小孔,孔内栓有皮条或线带,供人们敲击时提拎使用。锣槌以柳木制成,长约23厘米,以之重击锣面,发出“咣、仓、倾”等威武雄伟、气势磅礴的音响,轻击、掩击、闷击、边击等,则可带来其他丰富的音响对比。

小锣又名手锣、堂锣,上党一带俗称“小旋”或“来来”。较之其他同名响器,该小锣形状稍大:锣面直径22.6厘米,沿边缘向中心呈圆形凸起,中心直径约3.9厘米。以小锣板重击、轻击、闷击、揣锣、打边、掩击,音响对比丰富。其多用于打击乐曲牌之首,围绕大锣节点进行装饰性“点击”。

大镲又名大钹、铜镲,响铜制成,属体鸣振动源。上党落子“武场”所用大镲较之其他打击乐同类响器体积稍大,分上下(“阴”“阳”)两片,镲面直径约35厘米,圆形中央凸起的半球体称为“镲碗”(直径约9厘米),镲碗中心开孔处系有红布或皮绳供演奏者使用。两片相击时,上片发音高亢清脆,下片相对低沉,变化击奏方式,既可丰富大锣的重音效果,又可起到衔接与调和大小锣的音色的作用。

小镲又名小钹、走边锣,上党一带称之为苏镲、加官镲或水镲,以响铜制造,与大镲原理相同,属体鸣类响器。传统上党落子“武场”小镲的镲面直径约17厘米,镲碗直径约3.2厘米,两片相击,可发出“叉”“粆”等音响,与小锣等轮替使用,可起到调节音色、增加音量等作用,穿插于丝竹乐器的曲牌演奏,音色典雅、华丽,可替代木鱼、梆子等,起到加强重音、稳定节奏等作用。

(三)记谱法

民间戏曲音乐记谱法总体上不同于西洋音乐历史悠久的“有量记谱”,而是更多建立在中国传统器乐文化由来已久的文字“符号”及其象征基础之上,上党落子“武场”也不例外。

自武安落子以来的“三根梁”土戏及其“诸腔杂陈”,直至“四大梆子”相互渗透、相互促进,上党落子“武场”记谱法的符号系统与演奏范式历经演变,总体形成了与浊漳河流域民间戏曲各剧种相对应的各种舞台规律,根据王苏陵、宋爱龙《上党落子音乐》研究,其记谱主要体现在“符号”标识的若干层面。

上党落子音乐“符号记谱”,是将“武场”响器及其舞台效果分为“抽象”与“具象”两个层面加以承袭和推广的一种举证和陈述方式。据王苏陵、宋爱龙《上党落子音乐》归纳,前者即将“武场”之中各击奏响器冠以相应符号(如×)或相关响器名称的第一个拼音字头(如d、k、t、e、j、c)等;后者即直接将鼓板类、锣镲类音源(如鼓、板、大锣、大镲、小镲等)名称标记下来,以便演奏者根据各自常规及变通手法各司其职。此外,有关各类具体演奏法标识,则还涉及另一些约定俗成的符号,如K表示大锣、大镲及小锣合击;C表示镲、小锣和鼓合击;t表示小锣、鼓合击;D表示大鼓的“咙、咚”声;d表示京堂鼓、战鼓的“登、嘣”声;Q代表大镲的“仓”声等。有时,为直接表示相关音响效果,上党落子“武场”采用汉字“巴、大、仓、光、来、台、镲、咚”等记谱。历经长期舞台实践探索,上述“抽象”与“具象”在记谱与读谱两方面的衔接与互动直观清晰、简洁明了,为上党落子“武场”提供了良好的乐队及响器演奏条件。

戏曲音乐包括唱腔和器乐两大部分,前者指相关行当舞台表演的人声演唱部分,后者主要指构成唱腔运行、舞台表演的乐队伴奏程式。如前所述,上党落子戏,不仅以自身文武场规律见证了古上党郡一带地理文化、乡俗民风的旧貌新颜,而且以同宗同源的民间戏曲元素,以及乐器、响器配置和“挑戏”运作规律,为构建“梆子腔”戏曲唱腔和器乐程式诸多剧种演变历程你中有我、我中有你的戏曲音乐规律,提供了一个清晰的切入点。上党落子文武场及其响器记谱探索的相互关联,总体由此延伸。

结 语

上党一带“梆子戏”文化,不仅是山西戏曲资源源远流长的一个重要组成部分,而且从一个侧面折射出“尧都平阳,舜都蒲坂,禹都安邑”之中原文化与北方游牧文化交互区域的历史景观。明清以降,或因“平阳、潞、泽豪商大贾甲天下”,以至“西至秦、陇、甘、凉、瓜、鄯诸郡,东南达淮海、杨城,西南则蜀”,伴随这一带商贾外游者日众,山西票号业应运而生。由于祁县、太谷、平遥等各地商人多供养戏班家乐,因而,建会馆、造戏台,汇聚四方班社,招待客商、经商交易,不仅成为社会时尚,更为一些民间团体及艺人交流剧目、“挑戏”技艺,提供了各种机会。自浊漳河沿岸民间戏曲所衍生的“三根梁”,至“上党八音会”等乐种元素的浸润与交叉影响,相关剧种文化及其板式唱腔、文武场的历史展衍和现实影响,均以自身浓郁的地域色彩及“母语”文化,体现出“四大梆子”不断汲取民间戏曲音乐资源,经同宗同源、血脉相连而殊途同归的“家谱体系”。本文视域下,上党落子的形成与演变,从一个侧面应验了这一点。