黎城盆地形成及断裂特征、第四纪活动性探讨

2021-12-24赵志伟

赵志伟

(山西省地质勘查局212地质队,山西长治046000)

1 前言

1.1 概述

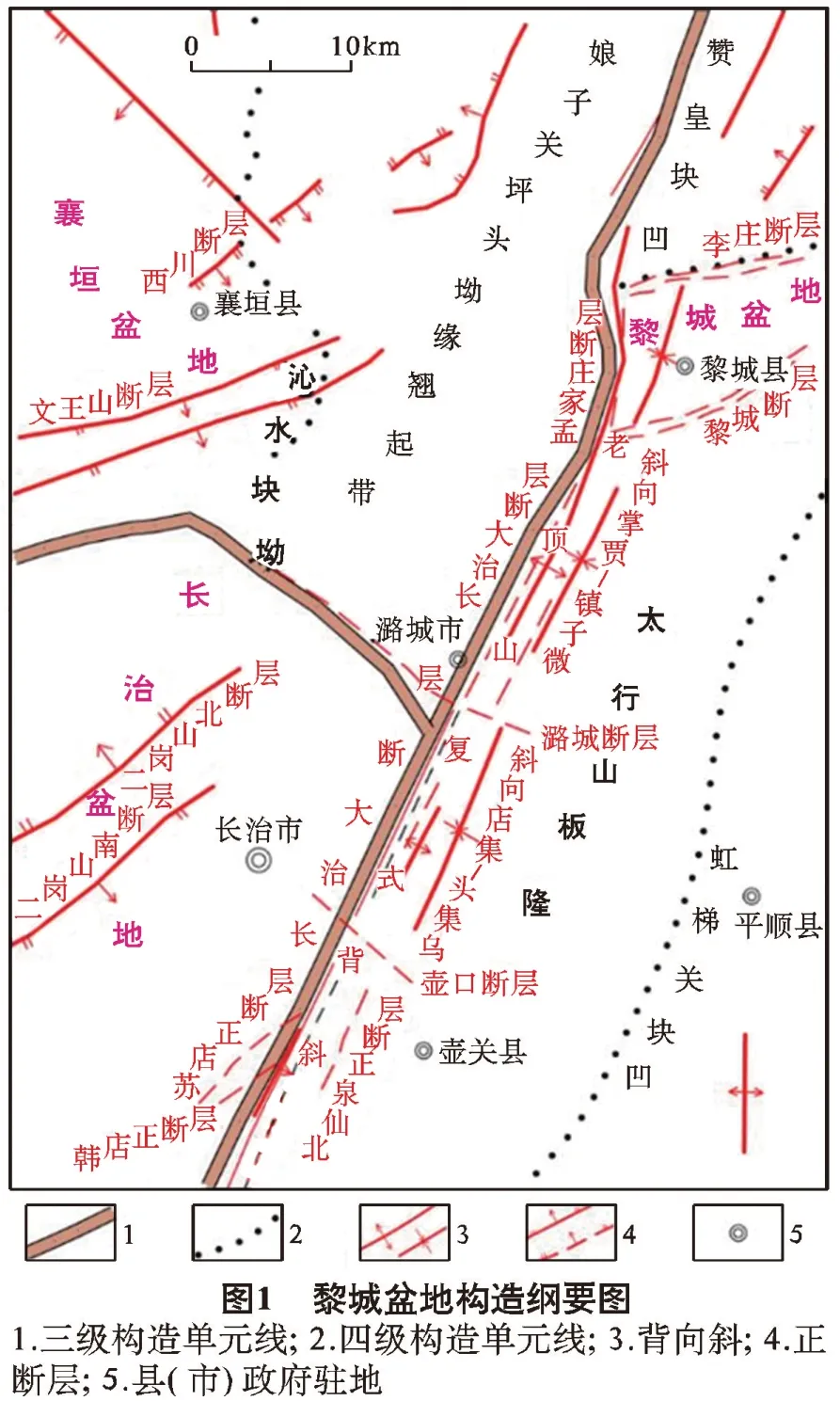

广义的长治盆地位于华北地块中部,沁水块坳东南部,太行山块隆西南部,地貌上属于高原盆地,平均海拔900~970m,分布向北至襄垣、向西至屯留、向东至黎城、向南至长治县。长治盆地整体为浊漳河的冲积平原区,区内第四纪黄土冲沟及河谷较发育,地形切割强烈。长治盆地可细分为南部长治盆地(狭义)、西北部襄垣盆地、东北部黎城盆地。本次以黎城盆地作为研究对象,和狭义上的长治盆地进行对比分析。

根据野外调查分析,结合相关文献资料,笔者本次将徐顺强等认为黎城盆地北缘黎城断裂[1]归为李庄断裂,将位于黎城盆地南缘的断裂定名为黎城断裂。近几年,对于长治盆地形成及长治断裂第四纪构造活动性等方面的研究已经取得了不错进展,但对黎城盆地的形成及黎城断裂第四纪构造活动性的研究接近于无,本次笔者依托在黎城盆地取得的煤炭勘查资料,结合相关文献对黎城盆地的形成、黎城断裂的基本构造特征和第四纪活动性进行初步分析和探讨。

1.2 区域地质背景

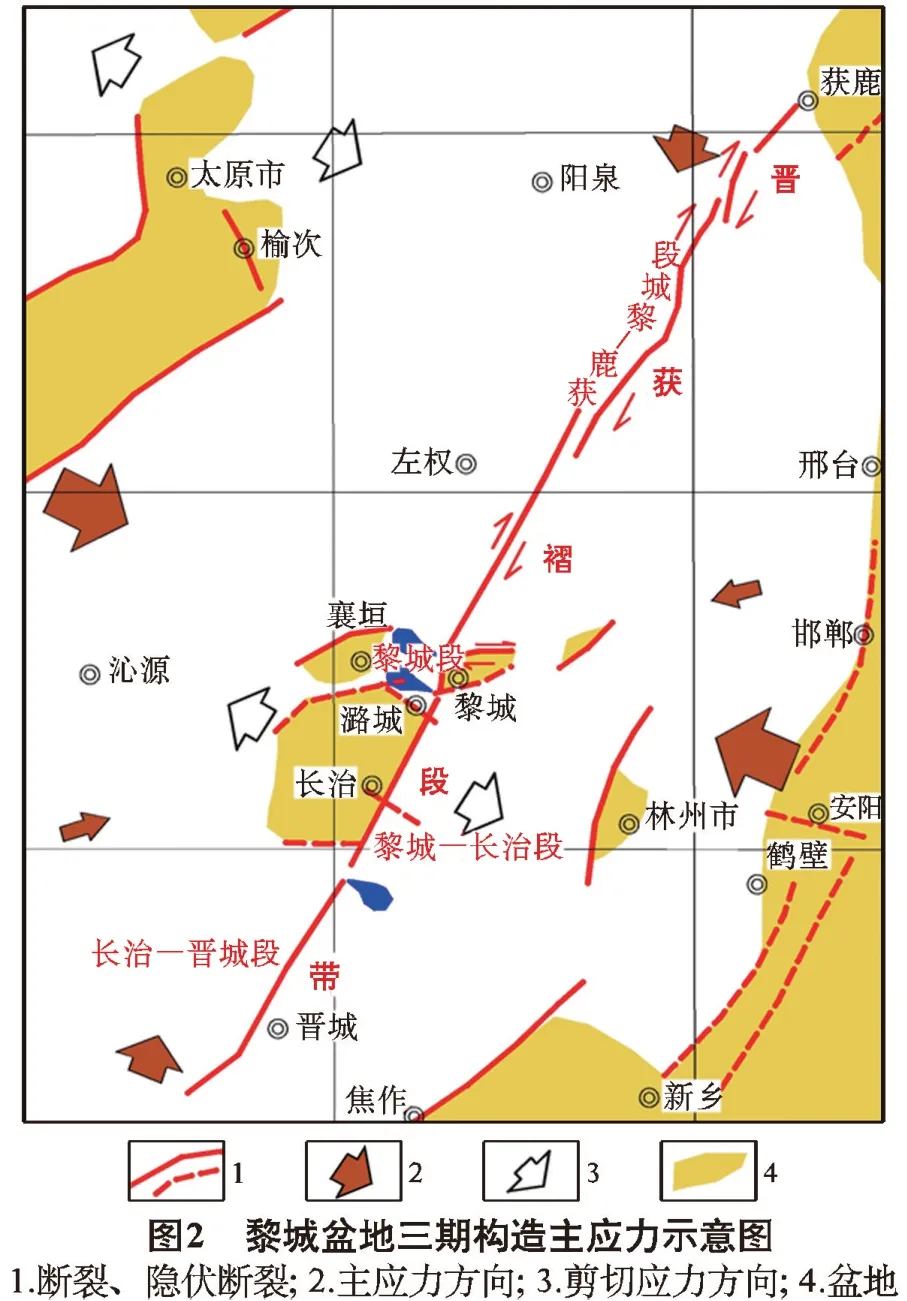

受古亚洲洋构造域、太平洋构造域和特提斯构造域的影响[2],中生代华北克拉克通开始活化,燕山期古太平洋板块向亚洲板块下俯冲,同期华北地块内部开始发生强烈的陆内北北东—北东向褶皱和逆冲变形[3]。于长治盆地表现为盆地东晋获褶断带重新活动,区域上南东东—北西西向挤压应力主应力轴方向为294°∠1°[4],在其作用下形成了北北东向压性构造及北西向、北东东向剪性构造(见图1、图2)。北北东向压性构造本区内表现为隔挡式背斜和逆冲变形,如老顶山复式背斜、微子镇—贾掌向斜、乌集头—集店向斜及孟家庄断裂;北西向、北东东向剪性构造则表现为壶口断裂、潞城断裂、西川断裂、黎城断裂及李庄断裂。

新生代时期,华北地块相对运动,中新世北西西向剪切应力场和北北东向剪切应力场影响加强,在华北地块形成运城盆地和大同盆地雏形;上新世随着印度板块与欧亚板块的进一步碰撞,华北地块北西西向左旋剪切应力及北东向右旋剪切应力均得到加强,在两种应力的共同作用下,断陷活动由南北两端向内部发展,于上新世形成忻定、太原、临汾盆地等。于长治盆地表现为晋获褶断带上新世开始继续复活,上新世构造应力场挤压方向为北北东—南南西向,主应力轴方向为201°∠5°,北北东向晋获褶断带与最大主应力迹线近乎平行,褶断带北西西向发生应力松弛,前期挤压构造开始出现负反转[5],黎城断裂南部早期逆断层正断层运动形成长治正断层(见图1、图2)。同时在北西西向左旋剪切应力及北东向右旋剪切应力影响下,形成长治盆地。而黎城盆地西侧孟家山断裂因与李庄断裂、黎城断裂均有交汇节点,而节点部位应力容易集中,促使原有逆冲断层沿北北东方向继续逆冲变形。此期应力场进一步塑造了黎城盆地西侧轮廓。

第四纪以来,华北地块各块体之间的相对运动发生了一定变化,北西西向左旋剪切应力及北东向右旋剪切应力均在加强,但是北东向右旋剪切应力增强幅度明显大于北西西向左旋剪切应力,其合力方向由北西向拉张逐渐转变为北北西向拉张。这也导致了北东向断裂垂向活动性质加大,北北东向断裂右旋性质加强。于黎城盆地表现为随着北北东—南南西向主应力开始向北东东—南西西向主应力转变,最终主应力轴方向变为74°∠4°,最小主应力方向为343°∠3°,与早期形成的压剪性质的北东东—南西西断层近乎垂直,在北西西向左旋剪切应力及北东向右旋剪切应力合力—北北西向拉张力作用下,黎城盆地南北端早期形成的压剪性质断层—李庄断裂、黎城断裂开始发生正断层构造活动,最终于更新世晚期形成黎城盆地(见图1、图2)。

1.3 区域构造部位

依据晋获褶断带断层性质和地貌特征,晋获褶断带分为获鹿—黎城段、黎城段、黎城长治段、长治—晋城段[6],而黎城盆地就位于黎城段。晋获褶断带黎城段即孟家庄断裂受李庄断裂、黎城断裂控制,在黎城盆地北缘、南缘发生断错,李庄断裂两端断层习性存在较大差异,集中表现为黎城断裂南端长治正断层的负反转,李庄断裂北端鹿获—黎城段的右旋走滑,黎城段自身的逆冲变形。黎城盆地位于晋获褶断带黎城段东侧,受李庄断裂和黎城断裂控制,呈似三角形状形态。

2 断裂的基本特征

2.1 构造演化

孟家庄断裂、李庄断裂及黎城断裂均为晋获褶断带的重要组成部分,三者构成了黎城盆地与其南北、东西侧的地质—地貌分界线,控制了黎城盆地的新构造运动。黎城盆地地形地貌与地质构造分区明显,孟家庄断裂以西为沁水块坳的组成部分娘子关—坪头坳缘翘起带,由奥陶系及寒武系碳酸盐岩组成,地貌表现为中低山。李庄断裂北部为赞皇块凹,由寒武奥陶系碳酸盐岩及长城纪砂泥岩组成,地貌表现为中低山区。黎城断裂东部为太行山块隆,由寒武奥陶纪碳酸盐岩组成,地质上为北北东向复背斜,地貌表现为中低山。

黎城盆地为小型断陷盆地,形成之前位处微子镇—贾掌向斜的北段,向斜因晋获褶断带东侧主逆冲断层牵引而形成[7],向斜表现宽缓,轴部局部保留石炭—二叠纪含煤地层,产状近水平,倾角4°~8°,仅在靠近西部背斜的地段地层倾角陡然变大,最大可达18°。含煤地层上部堆积200m左右厚的松散沉积物。

上述地质地貌特征表明黎城盆地所在区域在经过早期升降作用后,于中生代燕山运动时再次大范围持续上升,遭受剥蚀并发生强烈的褶皱逆冲构造运动,同时发生压剪断裂作用,形成黎城盆地的基本构造框架。喜马拉雅运动中期,盆地西侧再次小范围持续上升,遭受剥蚀并发生较为强烈的褶皱逆冲构造,并于黎城盆地一侧开始剥蚀堆积物沉积,直至上新世末,完成盆地西侧轮廓的塑造。喜马拉雅运动晚期,随着区域主构造应力方向的转移,继长治盆地之后,本区也开始发生垂直差异性构造运动,进而形成群山环绕构造洼地,奠定现今地形地貌基本格局。上更新世以来,构造活动趋于平稳,盆地开始萎缩,地表的侵蚀—堆积作用在原有地貌基础上继续进行夷平面改造。

2.2 地貌分异

黎城盆地地貌分异明显,总体呈现了东部南高北低,西部南低北高的四象限地形分布特征[8],黎城盆地最高海拔925m,最低海拔677m,平均海拔800m,受构造控制,山地和洼地的走向均为北北东向,分别对应老顶山复式背斜和微子镇—贾掌向斜。

2.3 构造应力场分析

黎城盆地现今的构造格局是在三期构造应力场下形成。

第一期:中生代北北东—北东向挤压应力场,在此期间,黎城盆地所在区域进行逆冲褶皱及断裂活动,形成老顶山复式背斜、微子镇—贾掌向斜及孟家庄断裂,微子镇—贾掌向斜为魏家庄—北仙泉向斜向北延伸部分。同时区域上形成文王山断裂在内的一系列北西向、北东东向剪性构造。李广红通过分析卫片认为李庄断裂很可能是文王山断裂的东段延伸部分[9],笔者通过分析襄垣五阳矿区勘探资料发现,文王山断裂向东延伸至襄垣县城东南原庄村,与晋获断裂相交,走向北东向80°,倾向北西,倾角75°,于五阳矿区最大断距500m[10]。本次笔者认为文王山断裂与李庄断裂同期形成,呈共轭产出,但不应为同一条断裂。

第二期:新近纪北北东—南南西向挤压应力场,在此期间,黎城盆地所在区域相较长治盆地,构造运动明显不同,长治盆地此期开始垂直升降运动并接受松散物沉积,而黎城盆地继续逆冲褶皱活动,并于逆断层下盘接受剥蚀堆积物沉积。

第三期:第四纪北北西向挤压应力场,在此期间,黎城断裂、李庄断裂开始复活,形成黎城正断层和李庄正断层,最终具地堑构造的黎城盆地。

通过对比长治盆地第四纪沉积厚度笔者发现,长治盆地早更新统沉积49m,中更新统沉积30m,晚更新统沉积3m;与此同时黎城盆地早更新统沉积72m,中更新统沉积40m,晚更新统沉积10m,这说明发现第三期应力场作用下发生的垂直升降作用相较第二期明显减弱,其应力场强度明显较小。结合第三期构造应力场与之配套的共轭剪节理不甚发育,笔者认为该期应力场或为第二期应力场的主应力轴偏转连续过渡形成,这也解释了长治盆地第四纪沉积的连续减薄和黎城盆地的相对较厚的原因。并以此推测第二期应力场的主应力轴偏转发生在新近纪晚期或早更新统早期。

在第三期主应力的作用下,早期剪性构造发生正断层运动,并有右旋走滑表现,区域上表现为潞城断裂和壶口断裂将长治大断层错断为三截。

2.4 第四纪构造运动特征

黎城盆地四象限地形及地貌分异是黎城断裂、孟家庄断裂及李庄断裂水平活动的产物,这也与华北地台挤压盆山耦合体制转为引张盆地耦合体制[11]相对应,本区应力场东西—南东方向具有右旋走滑特征与沁水块坳的应力场特征基本一致。

区内第四系松散沉积物可见显著的大面积整体抬升,在黎城盆地北侧山皇垴一带,可见高出盆地海拔标高200m的剥夷面,说明黎城盆地垂直升降活动始发于第四纪早更新世。

对比长治盆地第四纪期间堆积的松散沉积物,可以发现长治盆地上新世任家垴组地层厚240m,而黎城盆地仅70m。长治盆地任家垴组岩性底部存在残坡积红土风化壳,向上岩性为灰黄、灰紫色卵砾石层、灰绿色—灰黄色亚砂土、亚粘土、粘土,以湖泊相湖积物为主,夹洪积物薄层,为还原—氧化环境沉积物;大墙组主要为红色氧化相冲洪积物,含砾岩石无分选,砾石棱角状,均表明沉积物搬运距离较近;离石组以红色氧化相冲洪积物;黎城盆地岩性任家垴组为河流相深棕红色粘土、粉质粘土及卵砾石层,卵砾石多呈半胶结状态,以冲洪积物为主,为氧化环境沉积物;大墙组岩性由深红色—灰绿色粘土、粉质粘土及卵砾石层组成,土层中含铁锰质结核,为湖泊、河流沉积环境;离石组岩性主要为棕红、黄红色粉质粘土,夹钙质结核层,盆地北部夹多层卵砾石层,盆地南部土质较均匀,为洪积、风积沉积环境。

笔者认为长治盆地和黎城盆地不仅在上新世沉积物岩性上存在差异,而且垂直升降运动开始发生时期也不同,同时不同时期不同地段的差异升降幅度也有所不同。据此也说明了第二期以长治断裂为主要代表的主体构造活动主要发生在新近纪到早更新世,中更新世以来开始减弱,逐渐过渡到第三期以黎城断裂为代表的构造活动,第三期构造应力明显弱于第二期,表现为黎城盆地第三期第四纪沉积物厚度远小于长治盆地第二期上新世沉积物厚度。笔者认为第三期应力场或为第二期应力场的主应力轴偏转连续过渡形成,这也解释了黎城盆地的沉降作用持续到较晚时期的原因。

3 黎城盆地断裂构造

3.1 孟家庄断裂

孟家庄断裂展布于黎城盆地的西缘,控制了黎城盆地的形成和演化,孟家庄断裂表现逆冲断层的地质地貌特征。孟家庄断裂于黎城盆地西缘延伸长度6km,走向北北东,断距250m,断层倾向北西,倾角70°。断层断距向南变小,下降盘主要岩性为石炭系本溪组、奥陶系峰峰组地层,上覆为任家垴组河流相砂砾石层、张村组湖相粘土—砂层,小常村组河湖相杂色粘土—砂层。上升盘主要岩性为奥陶系马家沟组灰岩为主[12]。整体上来说,孟家庄断裂在黎城盆地西缘表现为走向北北东的高角度逆断层。

3.2 李庄断裂

李庄断裂展布于黎城盆地的北缘,李庄断裂自洪井乡土地垴起,沿黎城盆地北侧山前向东延伸至东阳关镇辛村,断裂长12km,走向北东东75°~南东东95°,断距200~270m,断层倾向南,倾角73°~83°。断层下降盘主要岩性为石炭系二叠系含煤地层,上升盘主要岩性为奥陶系上马家沟组地层。整体上来说,李庄断裂在黎城盆地北缘表现为走向近东西向的高角度正断层。

3.3 黎城断裂

黎城断裂展布于黎城盆地的南缘,李庄断裂自西仵乡幸福庄村起,沿黎城盆地南侧山前向东延伸至东阳关镇东南,断裂长13km,走向北东东62°~83°,断距15~100m,断层倾向北,倾角83°。断层下降盘主要岩性为石炭系本溪组地层,上升盘主要岩性为奥陶系上马家沟组地层。整体上来说,黎城断裂在黎城盆地北缘表现为走向北东东向、北东向的高角度正断层。

4 断裂活动性研究

据1988年国家地震局《鄂尔多斯周缘活动断裂系》专题研究,长治盆地的下陷速率为3mm/a,长治断裂以东太行山区垂直上升速率为5mm/a,且长治断裂带还发生过3级地震,说明断裂至今仍在活动,但活动性较弱。长治盆地自 1970 年以来,共发生 2 次 ML≥3.0 地震,分别为1981年ML3.0和1982年ML3.3地震,说明长治盆地地震活动也相对较弱[13]。

黎城断裂及李庄断裂根据高密度电法解释成果,确定其均错断中更新统地层,以此推断两断裂均为第四系活动断裂,这与区域应力场是一致的。根据黎城历年的地震记录,县境内发生过有感地震三次,最大一次震级4.1级。最近一次有感地震发生在2004年,震级1.7级。根据山西省地震局公布的山西及邻近地区地震目录及震中分布图数据,黎城无感地震时有发生。仅2020 年1~3 月就发生3 次无感地震。黎城盆地位于晋获褶断带中北部交界处,晋获褶断带历史记录中最大震级为5.5级,多数地震发生在晋获褶断带的中部和北部。又因孟家庄断裂、黎城断裂及李庄断裂是晋获褶断带的关键节点,易造成应力集中,同时晋获褶断带本身又受多个地震带影响,故黎城盆地地震环境比较复杂。

5 结论

(1)黎城盆地形成、构造演化和地貌发育受孟家庄断裂、黎城断裂、李庄断裂控制,孟家庄断裂为高角度逆冲断层,黎城断裂、李庄断裂为高角度正断层,上述断层后期均表现了右旋走滑性质。

(2)黎城盆地形成于华北地块三期构造应力场作用之下,中生代第一期构造应力场奠定黎城盆地基本框架,新近纪第二期应力场完成了盆地西侧轮廓的塑造,第四纪早中期第三期应力场完成了黎城盆地的形成并构建了黎城盆地现今的地形地貌格局。

(3)结合高密度电法资料,确定黎城断裂和李庄断裂为第四纪活动断裂。且因孟家庄断裂、黎城断裂及李庄断裂位于晋获褶断带的关键节点,同时晋获褶断带本身又受多个地震带影响,黎城盆地地震环境比较复杂。