孤岛自鸣:流连与放逐

——贝多芬晚期钢琴奏鸣曲颤音问题研究

2022-09-28上海音乐学院音乐学系上海200031

黄 易(上海音乐学院 音乐学系,上海 200031)

引 言

贝多芬,一个在西方乃至全球音乐史上赫赫有名的作曲家,时至今日,相关研究仍有源源不断的值得发掘之处。“晚期风格”是一个深邃的课题,贝多芬的晚期既有回归也有背离,这是他作品的内部张力所在,也可理解成中期英雄式的外在斗争变为了圣哲式的内在矛盾。在对贝多芬晚期的5首钢琴奏鸣曲临响时,笔者发现其中的颤音运用颇具独特性,尤其是突破了传统装饰意义的大篇幅长颤音,便意图进一步研究,以探求其效用与指向。

米兰·昆德拉(Milan Kundera,1929—)曾对贝多芬晚期的奏鸣曲和四重奏评价道:“他走上了一条没有人追随的路,没有弟子,没有从者,他那暮年自由的作品是一个奇迹,一座孤岛。”笔者援引“孤岛”一词,意指晚期的贝多芬。这座孤岛在垂暮之年发出的自鸣之声表露了情绪、人格、境界等,也表现着矛盾:既有回望和流连,又有解脱与放逐。以颤音运用为例,我们时而能听见贝多芬笔下裹挟着音符前进的“流连”,那是对尘世的不舍,又能听见颤音悬置而发展,一步步走向“放逐”,那是自我的解脱。

1937年,在《贝多芬的晚期风格》一文最初发表时,西奥多·阿多诺(Theodor W. Adorno,1903—1969)开篇即给出了“晚期风格”的概念:

重要艺术家晚期作品的成熟(Reife)不同于果实之熟。这些作品通常并不圆美(rund),而是沟纹处处,甚至充满裂隙。它们大多缺乏甘芳,令那些只知选样尝味的人涩口、扎嘴而走。它们缺乏古典主义美学家习惯要求于艺术作品的圆谐(Harmonie),显示的历史痕迹多于成长的痕迹。

这一段话充分表现了阿多诺对晚期风格的理解与阐释——晚期是一种不必期待其完美的成熟。爱德华·W·萨 义 德(Edward W. Said,1935—2003)《论晚期风格》也是重要的参考文献。在一些伟大艺术家的创作中,在他们生命临近终结之时,作品和思想呈现出一种新的风格,萨义德称此为晚期风格。他认为,艺术家们的晚期风格多数具备隐晦、放逐与回归。《论晚期风格》中还提到了奥地利小说家赫尔曼·布洛赫(Hermann Broch,1886—1951)认为的晚期风格:“(它)并非总是年纪的产物;它是一种天赋,与艺术家的其他才能一起被注入他身上,它也许会随着时间而成熟,经常在其死亡预兆来临之际的季节达到繁盛,甚至在接近老年或死亡之前就将本身展现出来。”

总之,谈到晚期风格时,结论大同小异。晚期风格并不一定有明确的年龄界线,而是一种新风格的出现,这种随着时间和经历形成的成熟也并非如字面一般完美。晚期作品的结果不是为了让人们丰收,而是将艺术家人生晚期的心境全盘托出,其中大胆又隐晦,有背离也不失回归,是为了让人们察见一位艺术家最后的人格表现。

目前,国内有关“贝多芬晚期奏鸣曲”的文献,有学术期刊论文约70篇,学位论文约50篇。其中较具参考性的有:杨燕迪提出的贝多芬晚期“天人合一”之观点;宋佳提出,贝多芬晚期奏鸣曲中的三首具有“形而上”性质;薛毛毛认为,贝多芬晚期告别了充满斗争力量和悲剧情感的英雄性特征,展现了一种“非英雄性”。其余文献多为分析某一部或某几部晚期钢琴奏鸣曲,以推至晚期风格的呈现。集中研究贝多芬奏鸣曲中装饰音的文献只两篇,但未着眼于笔者所关注的“颤音”问题。

国外可供参考的文献多为著作,篇幅不一,也少有将“晚期”作为一个问题来谈。其中在“晚期”上着墨较多的著作,分别是西奥多·阿多诺的《贝多芬:阿多诺的音乐哲学》、查尔斯·罗森(Charles Rosen,1927—2012)的《古典风格》、梅纳德·所罗门(Maynard Solomon,1930—) 的《贝多芬传》等。阿多诺在《贝多芬的晚期风格》中的核心观点是——贝多芬的晚期风格是一种破碎的、表现出灾难性的风格。他认为贝多芬的第三个时期构成了现代文化史上的一个事件,这位影响巨大的作曲家,放弃与当时的社会秩序进行交流,而与社会形成了一种矛盾、异化的关系,他的晚期作品也就因此构成了一种“放逐”的形式。并且,阿多诺称贝多芬晩期风格的独特之处是一种新的美学观念,这种美学是破碎、不周全、难以捉摸的,甚至,“视圆满(Vollbringen)为虚荣”。罗森认为,说晚期的贝多芬是一个极其违反惯例的作曲家并不完全正确,“贝多芬对古典音乐语言中常规惯例的处理既不是绕开它们,也不是假装它们不再有效”。所罗门认为贝多芬的“晩期”有两层含义:一方面是超越所处的时代,以大胆惊人的创新走在时代前面;另一方面是呈现一种回归与回望,回到被历史前进脚步所遗忘的境遇。这几部具有参考价值的著作主要着眼于对作品的概括以及作曲家风格的阐述,只有《古典风格》对“颤音”有关注。另外,罗森在1970年还有一篇名为“”的文献,对贝多芬晚期奏鸣曲中的长颤音进行了深度阐释,他认为其装饰性消失而出现新的意义,并指出存在“悬置”现象。

整体来看,将贝多芬晚期的颤音作为一个问题深入研究的文献并不多。笔者认为,贝多芬晚期钢琴奏鸣曲的颤音不容忽视,结合对晚期五首奏鸣曲中颤音运用的感性体验和理性分析,可以相应地窥见贝多芬晚期风格体现。

一、按颤音的性质分类

在悉数统计贝多芬晚期奏鸣曲中颤音后,根据颤音的性质进行简单分类,可分出纯颤音和类颤音两大类,二者之下又有小类。其中纯颤音因长短差异,其功能也不同,有长颤音和短颤音之分。而在类颤音中,根据谱面标记不同,又可分为类“颤音”和类“震音”。笔者在分析时采用的谱子为亨乐版(G.Henle verlag)贝多芬奏鸣曲,音频为阿图尔·施纳贝尔(Artur Schnabel,1882—1951)演奏的版本。

(一)作品中的颤音

笔者做了如下统计,计数整理出各种颤音的小节数,并得出它们所占篇幅比重,这能够较清晰地明确在贝多芬的晚期奏鸣曲中,颤音的存在感和重要性。

表格中的纯颤音,即指谱面上就以颤音形式标注的一类;类颤音,在谱面上并不遵循颤音的标注形式,但实际由一个音与另一个音或和弦持续反复,造成了颤音的效果。

表1.

从表1可以得出三条结论:首先,Op.106、Op.109、Op.111是贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲中颤音运用最广泛的三首作品。实际上,Op.101作为晚期第一首钢琴奏鸣曲,仍以传统的装饰性颤音为主,大篇幅的长颤音并未完全显现,但第四乐章中连续数行的左右手交替进行的颤音表露了贝多芬对于颤音的意愿——尽可能地表现和运用它。Op.110的颤音运用也十分保守。

从篇幅上来讲,最后一部奏鸣曲Op.111是贝多芬运用颤音数量的巅峰之作,颤音占全曲篇幅的16.1%,接近1/6,而在颤音最多的第二乐章中,颤音占比更是远远超越了乐章篇幅的1/5。紧跟其后的是Op.106和Op.109,二者的颤音均达到或接近乐章篇幅的20%,即音乐中有1/5的时间都在演奏颤音,称得上独特的运用。

第二,长颤音的大篇幅运用都集中在末乐章。如此布局很难说是巧合,末乐章的长颤音一定有其超越装饰性的意义所在。在曲子结尾,设置这样连绵不绝的颤音究竟在表现什么,它悬置在上究竟是运动还是静止,这就指向了更深层的意义。

第三,即使纯颤音仍是颤音运用的主体,但也有一定数量的类颤音出没其中,二者共同构成了音乐中震颤的效果。这看似只是标记法的不同,在实际演奏的速度上还是有所区别。当作曲家想要音乐中的颤动由慢至快却无法用正常的颤音标记时,就会采取类颤音的写法,并且当相邻的音符颤动无法满足音乐的动力时,又常有震音的运用,根据其最终的音响效果,也算作类颤音的一种。

在调性、音级上,颤音的中心音通常就是主音或属音,也大多在主调或近关系调上进行,没有特别的音级或复杂的调性。贝多芬有意识地提供给长颤音稳定的环境去维持运动,虽然演奏难度较大,但本意并非为炫技,而是蕴藏着某种宁静又有力的哲思。

(二)纯颤音与类颤音

根据颤音的性质,分为纯颤音与类颤音。纯颤音即谱面上以正常颤音标识(tr.)标记的颤音,根据形态的不同,又可分为长颤音与短颤音。类颤音则定义更宽泛,任何非正常颤音标识,但又以两个音组成、造成颤音效果的,都可并入其中。

笔者将大于两小节的颤音称作长颤音,不到两小节则为短颤音。其中长颤音是贝多芬晚期奏鸣曲中最具研究价值的音乐元素之一,贝多芬在其中花了大量笔墨。短颤音并非本文侧重点,暂且不予多论。需要说明的是,长颤音与下述类颤音多为结构意义,而短颤音则为功能意义。功能意义主要指依附于他物而“被动”,结构意义主要指有其自身行运逻辑的“主动”。

在贝多芬晚期奏鸣曲中,结构并不局限于诸要素的构成方式,同时还是诸多层次的联结方式。将层次引入结构中,又形成横向结构与纵向结构。长颤音根据作用的差别,可细分为连接作用和支撑作用。

连接作用在听感上较后者更为单一,一般只有明显的横向结构作用,承前启后,意在完成前后的对比和转变。如Op.101的第Ⅲ、Ⅳ乐章衔接处,乐音并不停止,而通过四个小节的较长颤音,从缓慢、轻柔而短暂的第Ⅲ乐章柔板(Adagio)走向激动、明快的第Ⅳ乐章快板(Allegro)。

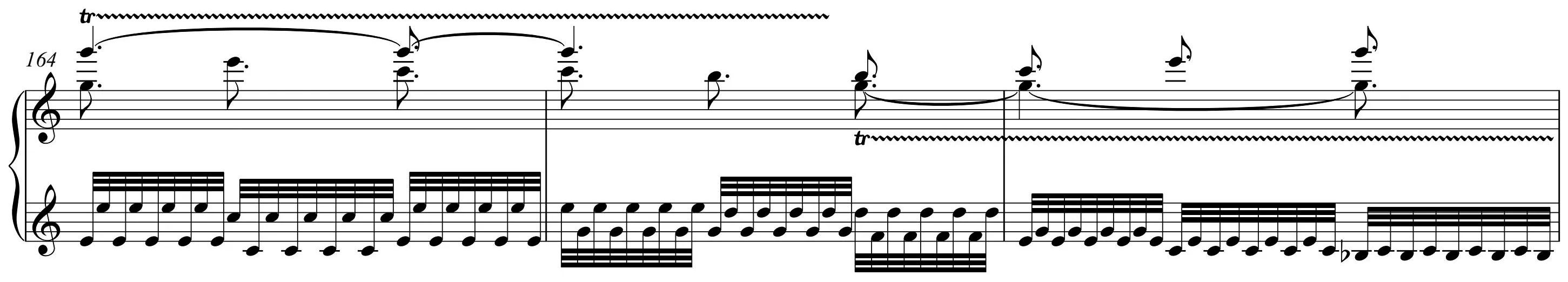

支撑作用则以Op.109末乐章的变奏Ⅵ为例。如谱例1,绵绵不绝的长颤音持续在饱满的乐音之中,支撑着整个架构,先是填充在中间两个声部,倾而下沉到最低声部,向上支撑着音流般的音响。最后还冲上最高声部,起伏型的旋律线条打破了每个声部的安定,双重颤音在音乐中胶着,向外释放着乐能。旋律在主调上以属音si为中心颤动。

短颤音则最接近传统意义上颤音的概念和用法,基本起到装饰和铺垫的作用。为了使短颤音脱离僵化的范式,贝多芬经常通过左右手交替演奏的方式增添乐曲的内在活力。此外,还有“短颤连长”的做法,通过不断地颤音下行,与上方声部的倚音上行对应,展开音乐内部空间,为随后的骤然收拢做铺垫。这在Op.110的第一乐章中运用了两次,前后呼应,并与高声部的琶音式装饰音对应,左手声部的短颤音仍处于依附地位。

在贝多芬的晚期奏鸣曲中,类颤音也多以结构意义为主。在类颤音中,包含类“颤音”和类“震音”。类“颤音”由一个音与另一个音持续反复而成,类“震音”由一个音与一个和弦持续反复而成,二者都是没有颤音和震音的谱面标记,却在音响上形成其效果的做法。因此,类颤音囊括了前两种颤音的作用类型,只是比例不同。

类颤音的支撑作用在Op.101中就已显现,第四乐章的349—354小节,低声部的类颤音相当于sol的长时间颤音,只是频率和谱面标记不同。数小节的低声部颤音在动态中交出平稳的情绪,使听觉注意力回到右手旋律性稍强的声部,不断地铺垫、支撑着上方音乐的流动。

同样,类颤音也具有连接作用,如下页谱例2,从第16小节起,有三个小节类颤音的做法,在力度、频率、调性上都做出了变化。此处显然是一个过渡,三十二分音符密集地在两个音上微弱颤动,随着颤音速度放缓,力度也逐渐增强,右手柱式和弦逐次靠近颤动的低声部,音响在较近的音区内聚拢、发动,引人注意,随之而来的便是强力度的下一段落。调性上,通过属音sol及临时记号,完成了c小调到了C大调的转变。

音区也是值得注意的部分。类颤音多用于低声部,其次是中声部,但也有个别右手高声部的运用。Op.110第一乐章的60、61小节,高声部八度的两小节震动在较弱力度和左手织体松散的音响中显得较为突出,作为一种灵动的敲击承担音乐的过渡,但由于长度限制,并没有足够的独立性。而当颤音运用于低音区时,则呈现出完全不同的音响效果甚至意象,这在后文分析的Op.111中颇有体现。

当作曲家想要低声部进行不太快速的颤动时,会首先采用类颤音而非快速震颤的纯颤音,即用十六分音符的速度而非三十二分音符。笔者认为这种做法基于两种考虑,第一是低声部由于自身的音高位置较低,过快律动会显得过犹不及;第二是出于演奏角度,低声部做高频颤音较为困难。当类颤音的速率与纯颤音实为一致,但作曲家仍采用类颤音的写法时,应该是出于记谱时便于变换音符的考虑。如类震音中,常有五度、八度的相互变换,其中还夹杂着六度和七度,但仅作为五度和八度之间的变化连接。

在类颤音的运用中,常常还有“双重颤音”的存在,且例子数量可观,这绝非偶然。可见,贝多芬是有意将颤音牢牢地编织进音乐中,这再次证明了在其晚期钢琴奏鸣曲中,颤音已不再只发挥传统意义上的装饰作用,而是获得了属于它自身的结构意义。

如谱例3,Op.109的末乐章,首先出现的是类颤音的写法,第一声部和第三声部以调内属音为中心、相距两个八度做同样的律动。随着力度的加强和情绪的推进,颤音的频率也逐步加快,持续的双重颤音在听者的印象里不断堆积、层层叠加,等到这一阶段的乐能积攒足够时,持续数小节后,164小节的最后一拍,双重颤音的位置发生了转移,到了被夹置的两个声部中(此处是纯颤音的双重颤音)。仍是一样的音高,但颤音逐渐身居副位。作曲家意图将音响的重心放在高声部上,于是以颤音的律动作为连接,音乐在168小节之后,颤音就运动至最低声部,呈伴随式,与上方主要旋律声部拉开很大的距离,突出右手声部的旋律。

除了双重颤音,还出现过“三重颤音”的做法,贝多芬的不平心绪呼之欲出。这种非单线条的颤音不仅限于双重颤音。在Op.111第二乐章的134—135小节,我们很难从谱面中直接感受到双重颤音,实际上,该乐句中不仅有类震音(即在两个音中快速反复),还有以三个音为一组,产生了与颤音十分接近的、同样具有震颤效果的做法。左手低声部出现反复强调半音的做法,但各声部繁多的半音关系并未使音乐出现不协和的音响,相反,旋律透露着优美和抒情,不禁让人猜想正在抗争的人是否预见了光明。

值得注意的还有Op.111的末乐章。此乐章的大部分篇幅,不是颤音,就是“走向颤音”。尤其是末尾的长时间震颤,是贝多芬晚期钢琴奏鸣曲中颤音运用的典范。

综上,在贝多芬晚期五首钢琴奏鸣曲中,根据性质的不同,颤音分为纯颤音与类颤音。短颤音通常仍履行传统功用,如装饰、填充等,非笔者聚焦之点。长颤音和类颤音则通常享有不完全依附于他物的结构意义,虽还有支撑、连接等看似居于副位的作用,但其在贝多芬手下已演变出更强的独立性。这种独立并不是划清界限,如同它原本归于“装饰音”大类,传统的颤音之于旋律,就像是精美的“雕花”之于建筑,而在这里,它变成了“雕花的立柱或横梁。减去雕花,建筑无伤大雅,但抽掉雕花的立柱或横梁,会使建筑岌岌可危。事实上,颤音不仅没有失去其惯有的装饰意义,新的意义也由此而生。

二、按颤音的行进方式分类

按照颤音在音乐中的行进方式分析谱例,在5首奏鸣曲中,所有颤音的行进类型可概括为以下5类:插入式、镶嵌式、笼罩式、伴随式和弥漫式。后三种类型皆为长篇幅颤音,在长颤音带来的或流动、或平静、或一片氤氲中,我们得以窥见贝多芬这座孤岛曾经寻找、构建过的桥梁。

(一)插入式

插入式的行进方式在短颤音中最为常见,传统意义上的颤音也多是此种类型,基本起到点缀、填充等作用。一小节左右长度的颤音在上下声部中不断穿插、交替,基本都是和弦音,所以即使在旋律中激起一定的水花,在和声音响上也不会过分喧宾夺主、引人注目。与短颤音部分一样,本种类型为传统的装饰性运用,在此不予赘述。

(二)镶嵌式

镶嵌式颤音的特点是颤音被其他声部夹置,镶嵌其中,同时各声部音区跨度不大,排列较为均衡、紧凑。

如Op.106第一乐章的尾声处,从左手改变织体起,主音的颤音就牢牢地嵌在高低声部之间,并且还形成了八度双颤音,以一种和谐、前进的波形流动填充在声部内,配合频繁的力度标识做出情绪起伏,颇具生动之感,使音乐更丰满、富有层次。

又如Op.111的第二乐章,106—117小节,此处在乐章中承担着反差、过渡的作用。在本乐句之前是持续长时间的快速音流,有大篇幅类颤音和分解和弦快速律动的织体做法,在音量和速度上都予人以强烈的听觉感受;而在本乐句之后又是类似的织体,加上高频率的同音反复,密集而快速的音点充斥着整个段落。虽然前后的冲击感如此相似又接应,但这个乐句并非多此一举。贝多芬喜爱以颤音手法作为段落之间的过渡,re音在次高声部做最高声部的铺垫,声部幅度忽大忽小,耐人寻味,尤其在三个声部距离紧密时,镶嵌式的颤音显得严丝合缝、在旋律中胶着。这是走线平整、令人愉悦的镶嵌。112小节处甚至有三重颤音的做法,不平的心绪达到顶峰。与他惯用的手法一样,作为连接过渡的颤音慢慢走向最高声部,而后引出乐章的下一环节。

贝多芬在此处设置了两行性格与前后如此具有反差的旋律,不难揣测,这是缓冲,是中途歇息,但他永不妥协,片刻休息过后又通过变化层层推进,迎来更高、更强的音乐浪潮。

(三)笼罩式

“笼罩式”颤音的特点是:颤音持续在上方声部,距离下声部跨度很大(至少在一个八度以上),纵向空间开阔。如谱例5,Op.106的第一乐章,从106小节起,右手声部的主音sol持续了五个小节,并以渐强的力度和较快的速度在上方形成了急促的不稳定感,颤音的听感十分突出,不仅支撑着最上方的声部跳动,还不断推动着乐句的前进。110小节甚至在颤音和上方声部的不和谐中产生了混乱、错愕之感。到111小节时颤音在急促的发展中突进到了最高声部属音re,情绪进一步激动,以做之后一长串尾声处强力度柱式和弦的连接。

(四)伴随式

“伴随式”特点为颤音在下方声部,距离上方声部跨度较大。

区分“笼罩式”和“伴随式”的原则很明了,即“笼罩式”自上向下,音区较高,有飘忽、闪烁的覆盖感,会与下声部拉开距离;而“伴随式”则自下向上,在低声部向上支撑旋律,或作音色“画面”的填充,由于较低的音区产生浑厚、坚实、处于副位的随行感,与上声部保持一定距离。

下页谱例6中,Op.106末乐章的伴随式颤音,下方声部的主音长时间颤动,在低音区维持了数行。其他声部不断挑战、颠覆着主调的调性,而下方主音的保持和颤动则避免了这种局面。位于低声部且与上方声部有一定距离的颤音,通常有一种向上的支撑或随行之感。

(五)弥漫式

弥漫式颤音特点是颤音以外声部旋律不明显,甚至各声部都是颤音的效果,在听感上有弥漫、朦胧之感。

谱例7中低声部的八度震音如影随形,而除颤音外的声部,织体以碎片化的十六分音符和休止组成,动力性较弱,声部旋律不明显,两者中更突出的反而是在下声部的类震音,此时就形成了一种以八度的震音为中心不断发展、推进的规律,并以很弱的力度控制在原本浑厚有力的低音区。这种控制如同以毛笔作画,黑色的墨渗进白纸后滋生、漫延,在音色上产生一种弥漫之感,使本身看似不稳定的类震音竟趋于静态的稳定。相反,此时更不稳定的因素却出现在上方,贝多芬使右手碎片化音符在高低间游走,不规律的走向让人无法预知下一次它将降落在何处,这种带着不确定性的隐约也和类震音联袂,使颤音的弥漫更进一步。在调性上,此处的弥漫式颤音弥漫却不迷途,通过属音mi到属音sol的变化震颤完成了a小调到C大调的回归。

弥漫式颤音也可以是上述几种颤音的相互组合,更注重最终呈现的效果而不是谱面的音符。因此,“双重颤音”在弥漫式颤音中表现得尤为明显,譬如下谱例,Op.111的末乐章,最高声部是属于伴随式的属音在颤动,下方声部是伴随式的类震音震颤,不安分的上方声部偶尔会在最高和次高声部间摇摆,使颤音的行进方式介于笼罩式和镶嵌式之间。但各声部相合,即使震颤的幅度不一,但同时产生的不稳定、不安分却造成了趋于安稳的乐音状态,配合放缓、较轻的速度和力度,不停颤动和流动的音乐中出现了宁静、平和的情绪,动中有静。

罗伯特·温特(Robert Winter)认为演奏这个乐章需要保持一种统一的律动,并把这形容为“天体运动般的律动”,“它甚至可以产生一种催眠般的效果,好像可以让人达致超验的境界”。此时的颤音已在不断的律动中获得了自身的价值与意义,贝多芬也借此成全了抗争一生的自己,将自己从地狱般的人间推向天堂。

综上而论,贝多芬晚期钢琴奏鸣曲中共有5种不同行进方式的颤音,除短颤音为主的插入式颤音外,其余4种颤音都具有一定的结构意义,是音乐中不可缺失的一部分,或胶着、或支撑,尤其是弥漫式颤音,通常用于曲终升华部分,承载作曲家个人意志,在一片乐音的漫延中走向圆满。

三、颤音问题引发的两组辩证关系

当一种音乐手段或作曲技法试图脱离其传统功用,发掘其本身的意义就显得尤为重要。长时间颤音的做法虽然非贝多芬独有,也非晚期独有,但音乐与历史一样,发展到质变时,就该询问变化为何在此发生?如果这种发生是一种冥冥之中的选择,那么为何是贝多芬?对颤音的运用和贝多芬晚期风格的理解,可以从外与内、动与静这两组辩证关系着手。①摘自美国加州大学洛杉矶分校教授罗伯特·温特的讲座《贝多芬与晚期:沉思最早的“晚期”风格》,2015年3月20日,于上海音乐学院教学楼北楼601。

(一)外与内:表现与表达

由于笔者讨论的不止一首奏鸣曲,就需要将具体的颤音置于它的语境下,去分析在不同的曲目、乐章中,其所扮演的角色、导向的情节、象征的意义的不同。贝多芬晚期奏鸣曲中蕴含了外与内之辩证关系。

“内”可以是作曲家的表达,也可以是音乐自身所要表达之物。在贝多芬晚期的钢琴奏鸣曲中,不同的情境下的“内”也可以做不同解。如Op.109的“星空”与Op.111的“地狱”“天堂”。

Op.109第一乐章伊始,贝多芬就将分解和弦的音扯碎,以“活泼的,但不可过度”(vivace,ma non troppo)的姿态公之于众。阿多诺曾反复提及和强调贝多芬晚期钟爱的“碎裂”特质,笔者同意部分观点,但也有不同角度的理解。诚然,如果以一连串、一大片的长线条旋律为单位(我们太熟悉贝多芬的“长篇大作”“直冲云霄”),默认音符只是其中微小的组成部分,晚期的贝多芬当然有数量可观的拆分和破碎的行为,但若一个音符就只是它自身,那么这种碎裂反而可以理解为精简的组合和连接。

由十六分音符和附点组成的这一主题,在听感上就像是“满天星斗”。贝多芬绝不是想让它昙花一现,因为这一主题在八个小节之后和第三乐章的变奏中都出现了,并且占有夺人耳目的篇幅。它是活泼的、跃跃欲试的,但也夹杂着隐晦,正如贝多芬标记的那样——“不可过度”。此时的星星,或许是蒙尘的。但贝多芬紧跟其后设置了一个性格相异的副部主题,展现了双重性格的杂糅。许多人说贝多芬的晚期不再斗争,但其实他只是将中期的那种英雄性和激烈感部分转化为了内在的矛盾而非外在的斗争。

提到这一主题是为了佐证之后的大篇幅颤音同样指向星空意象。再次见到第一乐章的星空暗示时,已经是第三乐章,变奏曲。在变奏Ⅱ中,音符的碎片化再次出现,它们各自交错、编织着星空画卷,但由于动力性和情绪上的不足,还不是离星空最近的时候。变奏Ⅵ最后的颤音才是层层续进,几乎整个变奏都在震颤中度过,先由频率稍慢(十六分音符)的类颤音启动,随着力度的增强变成三十二分音符的类颤音,再到频率更快的纯颤音,颤音一直在属音si上震动,贝多芬将属持续音的传统做成了颤音保存在乐曲之中。在长达24小节的颤音中,si音从大字一组变为小字一组再到小字二组,呈上升趋势,其他声部基本与颤音相似,四个音为一组做趋势向上的运动,到高点或颤音升高时又落回低点,为颤音的飞升让路。音响中,与其说乐音是在流淌的,不如说是在闪烁的,甚至不需要联想第一乐章的碎片化主题,此情此景就足以让人看见满天的繁星,有梦幻般的意境,而这主要是由颤音来完成的。如果说在此之前,作曲家的内在情感表达持续占上风,那么此时,作为“外”的颤音已在不断突破“内”的边界,并且争取着自身的内部发展动力。

另一例子来自Op.111的末乐章。它的调性十分有趣,海顿的《创世纪》序曲中c小调—C大调就表达了神性的光辉,在Op.111中又指向了“天堂”。地狱和天堂贯穿在Op.111中,不仅仅是调性上经典的c小调走向C大调,结合贝多芬从前的英雄性和与命运的斗争推得的,还有乐曲中的种种暗示。在第一乐章的引子处就有丧钟的音调,这一音调让人不由得联想到贝多芬《第五交响曲》开头“命运的敲门声”,但又比它阴沉、古怪。还有第一乐章主部主题之前有类颤音代表了地狱之声。自此,一位暮年英雄在地狱中开始了抗争。

前文所举的谱例8是Op.111末乐章最后长颤音运用的闪光之处,达到了欢喜的极致境界,而在Op.111的第二乐章中则可以看见,英雄在从人世间飞升至天堂,在颤音里回忆起最初的变奏曲主题。故,“外”与“内”不是单方面地谁成就了谁,而是相互依存的关系,外在表现形式可以实现内在表达目的,而“内”也可以影响和决定“外”的走向。并且,在持续的纯颤音之前,有类颤音或是其他能奏出颤音效果的乐句推动着音乐进入“天堂”,如震音或是分解和弦的快速摆动,它们在运动中搭起了一架天国的阶梯。不过这些大幅度的震动比纯颤音的二度颤动更激烈、具有戏剧性,要不稳定很多,后者显示了一种动中有静的境界。

综上,“外”与“内”互相成就、不可割裂。贝多芬用颤音、调性、织体等手法不断创作、变更着外在表现形式,而作曲家之所以做出那样的选择,就源于内在表达目的,并且当内在的乐能积累足够时,音乐也会开始它自身的表达,从而影响外在表现形式。

(二)动与静:变易与不易

《易经》中变易、简易、不易的三大原则,竟然在贝多芬的晚期具有代表性的长颤音中可以见得——简易即只由两个固定的音反复颤动,线条构成非常简洁明了,变易与不易可以理解为“动”与“静”。这对不可忽视的关系贯穿了每一例具有一定篇幅的颤音运用,即乐音在持续性颤动中产生了“静”的效果和境界。

以Op.111末乐章的长颤音为例,在无边无际的颤音中,贝多芬以弱力度流连于最开始的变奏主题,赋予它纯净、超凡脱俗的意义——除了这个主题,其他声部均为颤音,颤音重要却“隐姓埋名”。从结构来看,横向上,所有的声部都在不断运动;纵向上,最上方的属音长颤着、向下笼罩着,最下方的震音铺垫着、向上支撑着,三个声部彼此结合又契合,互相作用又成全,它们是贝多芬这个孤僻暴躁之人温柔的建筑。

从乐能的角度出发,持续性的颤音累积着、重叠着,在音乐力场中形成一种不间断的脉冲,走向“无穷动”。看似难以捉摸的动静互化问题,不妨从生理学的角度来理解:正如给人以长时间身体上的轻微震颤,一定的时间之后受者就会习以为常,感到平静且理所应当,音乐上也是如此。长颤音在听者的脑内形成相似频率的叠加,不仅加深了音调的印象,最重要的是它如何做到在较长篇幅中“隐姓埋名”。这也可以理解为何罗伯特·温特会称其有“催眠般的效果”。最后,音响中流动的不再是年轻时贝多芬那种骄傲的、炫耀的、英雄胜利般的情绪,而是平和的、宁静的,圣哲获得了最终的精神提纯。于是,在一片氤氲中弥漫出的“天堂意象”就显得恰如其分。之所以以Op.111为例就是因为这首二乐章的奏鸣曲的颤音不但圆满了音乐所要表达之物,也成全了贝多芬。那些在Op.106中还有动荡不安的、骤然插入的颤音运用,在Op.111中已然变成了以动为静、在平和中走向心灵圣殿的结局。

如此,具有结构意义的颤音已不能像从前的装饰音一般容易抹去。在“动”与“静”关系浮现的同时,我们也可以看到贝多芬在时空组合上的创造力,动静互化就是时间上的作用。前文笔者将贝多芬赋予新的意义之前的颤音比作“雕花”,将长颤音、类颤音这种有自身结构意义的颤音比作“雕花的立柱或横梁”,那么此处如若抽取这架横梁,不仅让音乐显得太空洞,内容太匮乏,还有使音乐架构坍塌的风险。我们在时间里不断获得感知,在空间里不断感受张力,也能离晚期的贝多芬更近。

到这里,我们可以确切地感受到贝多芬晚期在钢琴奏鸣曲中对颤音的钟爱,也可以回答在这部分开始时提出的问题。虽然贝多芬确实在颤音运用上具有独创性,但长颤音的手法非贝多芬首创,就笔者所知,在他之后也没有人沿用这一手法。在时代背景和个人经历的催化下,贝多芬就在古典时期前人对华彩段和颤音的运用上更进一步,赋予其更深刻的意义。笔者相信,这种量变到质变的发生确实是一种冥冥之中的选择,而贝多芬就是这个选择的唯一答案。

结 论

颤音在贝多芬手里被赋予了新的意义,这种现象或许尚有前人,却后无来者,这就很能理解为何米兰·昆德拉将晚期的贝多芬及其作品比作一座孤岛。在5首晚期奏鸣曲中,所占篇幅较多且颤音实现自身独立性的乐曲主要是Op.106、Op.109、Op.111三首。根据性质分类,有长颤音、短颤音和类颤音,少数情况下会出现多重颤音。贝多芬在乐章中制造的长颤音现象,摆脱了传统功能中的装饰性,获得了新的独立性以及结构意义。根据行进方式又可分为插入式、镶嵌式、笼罩式、伴随式和弥漫式,长颤音多出现于后三种类型中,以属音或主音为中心进行震颤。通常,在大篇幅颤动时也指向了不同的意象,比如星空、地狱与天堂。在这种无边的颤动中,还可以发现外与内、动与静的关系。“外”与“内”相互依存,外在表现形式可以实现内在表达目的,而“内”也可以影响和决定“外”的走向。而在这种“无穷动”中,持续性的颤音在音乐力场中形成一种不间断的脉冲,可达到“动静互化”的境界。另外,由于本文聚焦的是颤音问题,所以更关注贝多芬创作手法中“背离”的一面。实际上他是矛盾的,在很多方面也回归了传统的做法,比如插入大量的赋格段、极力发展古典主义的三度关系等。在颤音问题上贝多芬也许是“孤岛”,但我们仍可以看出这座孤岛在海上停泊时对昔日大陆的流连。

孤岛为何自鸣?因为它是自在、自足、自由的,是非人为加之其上的,甚至有“不鼓自鸣”的本体意味。为何自鸣能被听见?因为它在产生之际就在等待与来者相遇。孤岛自鸣伴随历史长鸣,不断与后来者发生共鸣。而所谓流连与放逐,可以这样来理解:流连是贝多芬想要融入社会,放逐是贝多芬最终将自己放逐到主流社会之外;流连是贝多芬在晚期却使用了很多孩童时期的惯例手法,有对传统的回望,放逐是他在一些音乐手段运用(比如颤音)上,拒绝其履行传统意义上的功用,而将它发展出新的意义;流连是贝多芬在人间尚有恋恋不舍和心有不甘之人事,放逐是他最终将自己推向天堂。流连是一种人性,放逐是一种成全。在本文所述的颤音问题中,与其说它是一种背离、反叛,不如说是一种成熟的人性使然。半推半就,贝多芬献出自己成熟的人性,在音乐的火炉中淬出了世界的另一种面貌,呈递到众人的眼前。