某型坦克驾驶教练车在役考核指标体系研究

2022-09-27郭沐锋彭文成李平华

郭沐锋,彭文成,李平华

(陆军装甲兵学院,北京 100072)

1 引 言

随着我军装甲装备现代化发展步伐的加快,大量新型装甲装备部署部队。驾驶训练作为装甲兵专业技术训练的重要组成部分,是培养我军装甲部队驾驶技能人才的重要手段,对于优化部队装备作战体系、促进新装备快速形成战斗力具有重要的作用。基于59坦克改装的某型坦克驾驶教练车现已装备部分训练基地和院校,但是在新的装备试验体系下,该型教练车在役考核工作还没有开展,其作战效能、作战适用性、体系适用性、在役适用性等指标还有待检验,本文主要针对这一问题展开研究。

2 在役考核的内涵

2.1 基本概念

在役考核主要依托列装部队和相关院校,结合正常战备训练、联合演训及教学等任务组织实施,重点跟踪掌握装备使用、保障和维修情况,验证装备作战与保障效能,发现问题缺陷,考核装备部署部队的适编性和服役期的经济性以及部分在性能试验和作战试验阶段难以考核的指标等[1]。军队装备试验单位可作为支撑,协助列装部队承担数据汇总、分析等工作。通过全面系统的在役考核,解决装备“好用”的问题,不断提高装备的适配性。

2.2 开展在役考核的意义

从当前来看,装备在役考核重点考核的是作战部队,贴近的是作战任务,检验的是装备满足作战需求的能力。但是,在当前越来越注重人才培养的大环境下,面向基地和院校教练装备的在役考核却相对较少。

某型坦克驾驶教练车的研制成功,在很大程度上解决了新装备的数量难以满足人员大规模训练的问题,减少了新装备训练过程中不必要的部件消耗,降低了新装备训练保障费用,丰富了新装备驾驶训练与考评手段。但该型坦克驾驶教练车能否满足训练基地、院校对于坦克驾驶专业人才培养的需求,有哪些缺点不足和亟待改进的方面,这些都迫切需要检验。因此,开展该型坦克驾驶教练车在役考核研究具有重要意义。

一是有利于完善装备在役考核理论体系。开展装备检验工作离不开理论的指导,目前指导我军开展装备实战检验的理论主要包括作战试验和在役考核。这两种理论在国内发展的时间还比较短,从体系结构上看还都不够完善,需要进一步深入探索和研究。本文研究的教练装备在役考核,是针对作战装备以外的,基地、院校用于教学的装备进行考核。本研究对增强不同类型的装备在在役考核上的区分度、提高考核的针对性、细化装备在役考核理论具有一定的探索意义。

二是为当前基地、院校教练装备调配提供可靠依据。陆军调整组建后,对基地、院校进行了重点整合,装备保障力量受到了较大冲击。现有装备体系能否满足军队人才培养需求,教练装备的各项能力是否可靠,这些都是需要通过装备在役考核来回答的问题。开展某型坦克驾驶教练车在役考核问题研究,可以为教练装备能力检验提供理论支撑,为基地、院校教练装备的优化与调配提供可靠的参考依据。

三是为该型坦克驾驶教练车的配备、使用、改进提供科学的意见和建议。通过开展在役考核,对其可靠性、维修性、保障性、安全性等指标进行分析评估,检验其是否满足部队训练需求,发现存在的制约性问题,为后期装备的配备提供方向。同时,通过检验,将意见和建议反馈至装备部门和军工厂,为装备配备和改进提出有针对性的措施,提高该型坦克驾驶教练车的整体保障能力。

3 指标体系构建

3.1 基本概念

指标体系是指由若干个反映系统本质和特征的相对独立又相互联系的统计指标所组成的有机整体[2]。在统计学中,要说明或反映系统全貌,只有一个指标往往是不够的,因为这只能反映系统某一方面的部分特征[3]。因此,需要同时使用多个相关指标,共同反映、决定系统的特征或效能,多个相关又相互独立的统计指标所组成的有机整体就是指标体系。指标体系是进行预测或评价研究的前提和基础,是将抽象的研究对象按照其本质属性和特征的某一方面的标识分解成为具有行为化、可操作化、可度量化的结构。指标体系的构建,就是把系统分解成若干个元素(指标),并对每个元素(指标)赋予相应权重的过程[5]。

3.2 总体思路

在役考核是在装备列装服役期间,为检验装备满足部队作战使用与保障要求的程度所进行的持续性试验鉴定活动[6]。离开对象谈考核、离开任务谈能力都是没有意义的,因此必须结合装备的实际参数(装备的外观、机动速度、制动效果、质控能力等),结合装备所承担的任务(装甲兵专业技术教范规定的训练科目),需要具备的特殊功能(超越停车、数据采集、人机交互等)和保障条件(故障率、维修保养难度、配件匹配程度等),从而构建出整个教练车在役考核指标体系。

在役考核评估结果的好坏取决于多种因素,其中有定量的、也有定性的。为提高评估的客观性和准确性,选择指标时要尽可能多地选择特征性的定量指标,选择定性指标时也要选择层次分明、便于界定的指标。关于对指标如何赋予权重,可以针对不同类型的指标,组建装备设计专家库、装备使用专家库等异质专家群体,对不同性质的指标通过专家打分赋予合理的权重。

3.3 构建原则

为了使在役考核指标体系更加合理、更加科学、更加符合在役考核的目标要求,在构建过程中应当坚持以下原则:

(1)紧贴使命任务。驾驶教练车的重点任务是代替二代坦克完成教范规定的驾驶训练科目并达到相应标准。因此,必须紧紧围绕驾驶训练任务的满足度来评估装备性能。

(2)突出系统整体。驾驶教练车作为一个系统整体,其发动机部分、传动部分、行动部分、操纵部分等共同影响其战技指标。作为教练装备,必备的驾驶辅助装置设计如何、作用发挥如何、稳定性如何都是影响装备整体性能的重要因素。同时,装备如何按照教范开展训练,相应训练任务的满足程度也将作为重要指标来进行评估。

(3)体系简明完备。完备的检验指标体系是全面、准确评估检验对象的基础,只有指标体系把所有主要能力包含在内,对装备的评价才是完整的。此外,在指标体系完备的前提下,还应以影响考核结果的关键性问题为主导,对指标进行适当合并、简化,避免指标与指标之间出现交叉、重叠,导致对装备能力的重复评价,增加评估的难度和影响评估的准确度。

(4)便于定量评估。装备在役考核,最终是通过采集到的指标数据进行评估计算的,因此,在确定指标的过程中,应尽量选取容易定量考查的指标,以方便实施数据采集。而对于一部分只能定性考查的指标,也应当以量化打分的办法,将定性的结果转化为定量的结果,以便于开展评估计算。

3.4 指标体系

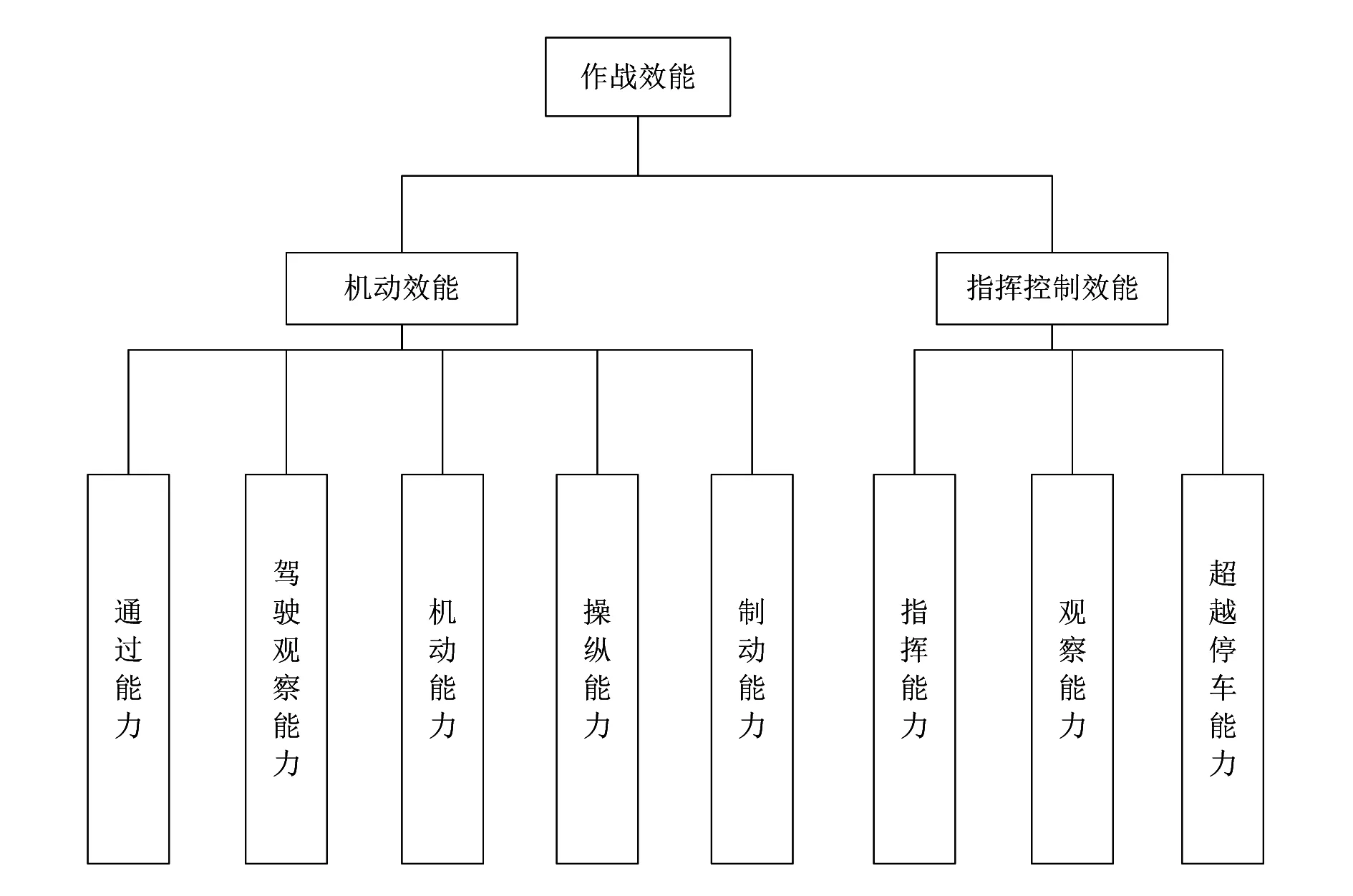

在研究了具体需要检验的指标后,为了确保指标的体系化、科学化,也为了便于准确开展后期的评估工作,根据在役考核理论中关于“一能三性”的区分,结合教练装备的定位和任务实际,构建“一能一性一度”的指标体系框架,并逐层进行分解,最终形成该型教练装备在役考核指标体系(如图1所示)。

图1 某型坦克驾驶教练车在役考核指标体系

3.4.1 作战效能指标分解

武器装备的作战效能是指武器装备在一定的作战使用环境条件下所表现出的“本领”或“潜力”,具体到驾驶教练装备,可区分为装备本身的机动效能和教练设备的指挥控制效能[7],具体如图2所示。

图2 作战效能指标分解

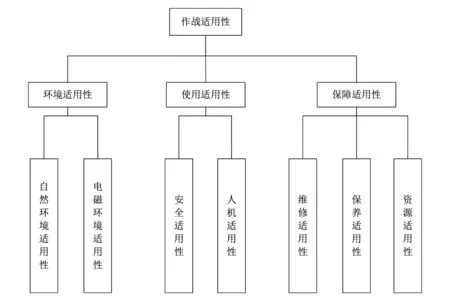

3.4.2 作战适用性指标分解

作战适用性是指装备在作战环境下足够“好用”的程度,通常包括自然环境适用性、人机环境适用性、使用环境适用性等。教练装备的作战适用性体现在对环境的适用性、使用过程的适用性和维修保障等的适用性上[8](如图3所示)。

图3 作战适用性指标分解

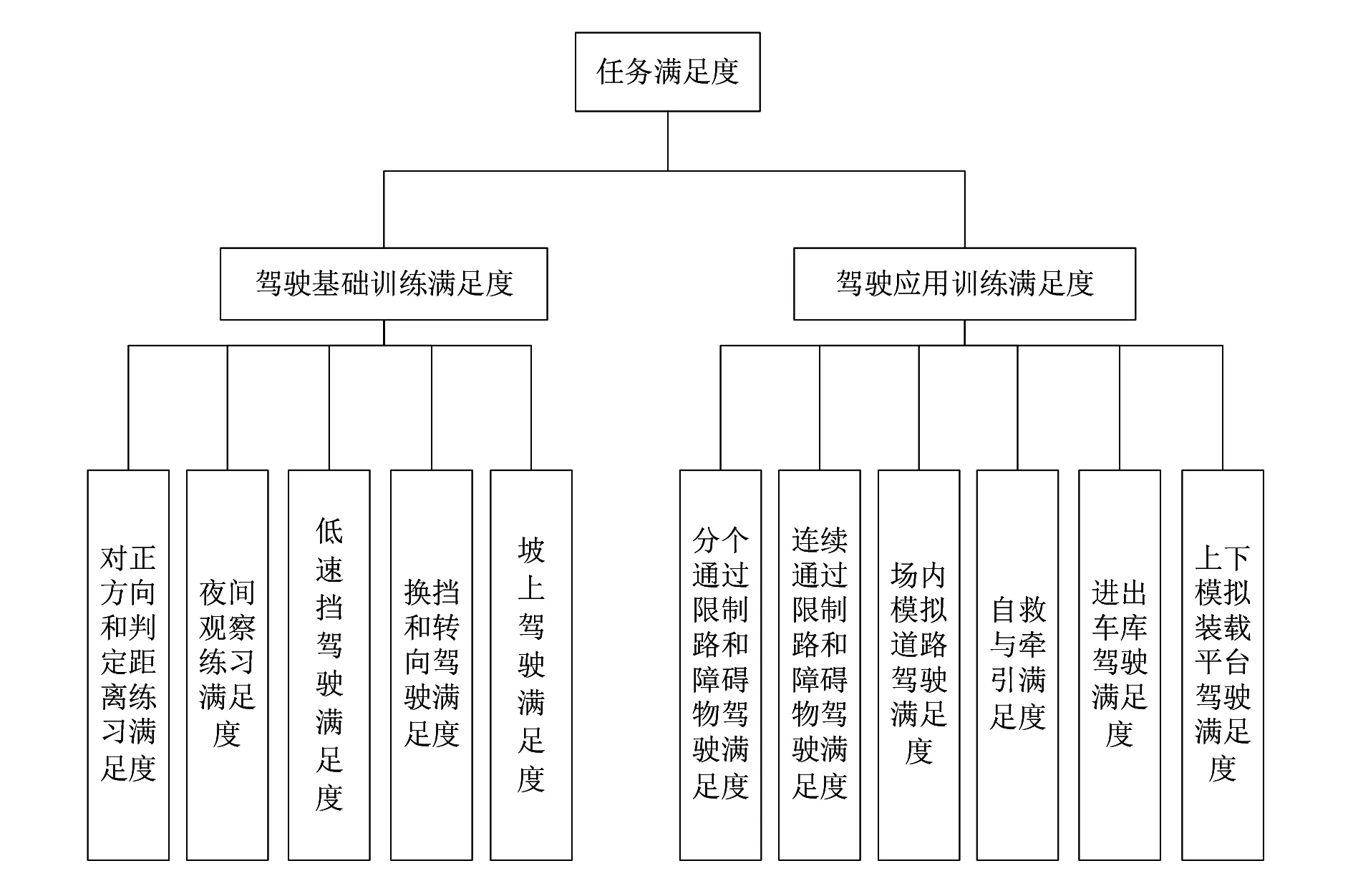

3.4.3 任务满足度指标分解

任务满足度是指装备遂行作战任务,对作战内容、训练科目的满足程度。驾驶教练装备的主要任务是完成装甲兵专业技术教范规定的驾驶基础训练和驾驶应用训练的科目,具体如图4所示。

图4 任务满足度指标分解

4 结 语

本文研究的教练装备在役考核, 是针对作战装备以外的,基地、院校用于教学的装备进行的考核,本研究对增强不同类型的装备在在役考核上的区分度、提高考核的针对性、细化装备在役考核理论具有一定的探索意义。另外,本文针对某型驾驶教练车的在役考核评估指标体系进行了研究,对相似的改型教练装备有一定的借鉴意义。