长江水问题基本态势及耦合关系分析

2022-09-27刘浩源吴志广欧阳硕

张 翔,刘浩源, 吴志广, 张 鹏, 欧阳硕, 李 建, 王 骏

(1.武汉大学 水资源与水电工程科学国家重点实验室,武汉 430072;2.长江科学院 武汉 430010;3.长江水利委员会水文局长江水文水资源分析研究中心,武汉 430010; 4.长江水资源保护科学研究所 水生态环境研究中心,武汉 430051; 5.南京水利科学研究院 生态环境研究所,南京 210029)

1 研究背景

长江经济带作为我国经济重心所在、活力所在,对国家经济社会发展全局具有重要意义[1]。然而长江流域经济高位增长的同时,由于长期高强度开发的累积效应和缺乏科学的空间开发管控,导致长江流域生态环境安全状况形势严峻[2],粗犷的发展模式也带了流域内水资源、水环境、水生态、水灾害等一系列的问题。习近平总书记在长江经济带发展座谈会上的讲话中强调,推动长江经济带发展必须从中华民族长远利益考虑,把修复长江生态环境摆在压倒性位置[3]。虽然当前长江大保护各项工作稳步高效推进,取得了阶段性进展和成效[4],但仍面临一些问题和挑战亟需解决[5],例如流域内水资源供需矛盾日益突出,局部地区仍面临缺水问题;自然水文条件遭到破坏,水生物种多样性和完整性受到威胁;化工围江、农业、航运污染等风险仍将持续存在;极端气象水文事件频发,防洪抗旱面临新形势等等。本文基于长江流域各方面的长系列观测数据及文献记载资料,从流域水系统角度对长江水资源、水环境、水生态及水灾害等问题基本态势及其关联关系进行了剖析,以期为“十四五”中提升长江生态文明建设水平、健全长江大保护法治体系、保障长江流域水安全、推动长江经济带发展提供基础科学依据和新思路。

2 长江流域 “四水”问题的基本态势

2.1 长江水资源问题

2.1.1 水资源合理开发利用仍需加强

长江流域降雨量和径流量比较丰富,但时空分布不均,已建工程调控能力不足,导致局部地区和部分时段缺水,与经济社会发展需求不相适应。上游地区缺乏骨干调蓄工程,已建工程老化失修,工程性缺水现象突出,一些高原平坝和河源局部区域还存在资源性缺水问题;中游部分丘陵山区仍存在较严重的工程性缺水现象;下游地区受水污染和河口段咸潮上溯影响,存在季节性水质性缺水问题。流域内以滇中高原、四川盆地、湘中湘南地区、吉泰盆地、豫鄂南阳盆地等地水资源供需矛盾最为突出,部分大中城市还存在各种类型的缺水现象,区域用水安全无法得到保障。节水型社会建设尚未得到应有的重视,节水灌溉面积仅占有效灌溉面积的30%左右[6],工业用水重复利用率低,城市管网漏损较严重。水能资源开发要求与生态环境保护和移民安置的矛盾日益突出。航道、港口基础设施薄弱,航运发展尚不能满足经济社会发展需要。

2.1.2 大型引调水工程建设与管理面临新的挑战

近年来,长江流域大型引调水项目如南水北调东线、南水北调中线、滇中引水、引江济淮、引汉济渭引江济汉、引江补汉等已通水运行或正在建设,南水北调西线也正在开展前期工作。长江流域已建、在建或规划的引调水工程总规模超400 亿m3。引调水工程的实施一定程度上改变了水源区水资源时空分布,减少了下游河道水量,进而改变了河道下游的水文情势和水环境容量,水量和水质的改变也影响着下游河流和湖库的生态系统。多个引调水工程的相继实施会使得以上影响叠加,进而对整个流域的水文情势和水生态环境产生一定的累积效应。新形势下的长江流域大型引调水工程的实施,对于流域引调水工程、控制性水利枢纽群的科学管理及跨流域水资源优化配置都提出了新的挑战和更高的要求。

2.1.3 流域水资源管理有待进一步强化

流域水资源管理对支撑长江经济带可持续发展具有重要意义,现如今流域依法管水的法律法规体系尚不尽完善,涉水各部门、各地区及各利益主体的权责较为模糊,流域管理与区域管理相结合的体制需要进一步完善,流域水行政事务管理还需进一步规范化和制度化,高效的跨部门跨行业协调机制尚待建立;水资源市场化配置机制、公众参与意识等仍需要大力培植;责任追究制度、监督管理机制建设比较欠缺,执法监督能力还需进一步加强;水资源管理信息现代化水平和科技支撑能力尚待提高。

2.2 长江水环境问题

2.2.1 局部地区传统水环境问题依然存在

长江干流水质总体良好,但流域内湖库富营养化问题依旧突出,贫营养湖库消失,轻度富营养化湖库成为主体。湖北泗河、神定河、安徽南淝河、云南程海、滇池等水域部分监测断面水质长期为劣Ⅴ类,巢湖、滇池、洪湖、太湖及长湖等大型湖泊的水质难以满足各种用水功能要求;三峡水库自蓄水以来,支流营养盐浓度升高,回水区富营养化,水华次数增多成为库区突出水环境问题。

长江干流沿江化工企业分布较密集,“化工围江”、取水口和排污口分布犬牙交错,饮用水安全风险较大。长江沿江大量规划建设了各类化工产业园区,长江沿线已逐步形成了覆盖上中下游的石化工业走廊。沿江水源与各类危、重污染源生产储运集中区交替配置,桥梁、码头数量较多,江河湖泊内取水口和排污口交错布局相互影响,对长江沿线饮用水源安全保障造成较大压力。

2.2.2 总磷超标问题突出,沿江产业结构亟待调整

长江流域水污染主要以总磷、总氮和化学需氧量为主。近几年来总磷的污染程度超过化学需氧量和总氮,成为长江流域的首要污染物,流域内云、贵、川、渝、鄂五省集中了全国约55%的“三磷”企业,总磷排放量占全国的39%,磷污染成为长江流域水质改善的主要制约因素[7]。沿江涉磷产业带缺少规范的初期雨水收集设施,雨污分流不彻底,尤其在丰水季,磷矿开采产生的废渣和尾矿在受雨水淋溶后,周边河道中的总磷浓度上升明显。另一方面,干流水库的建成对总磷的滞留效应也非常明显,鉴于总磷偏高会在水流进入缓流情况下引起富营养化、水源地水质下降等不利的水环境效应,从流域水安全角度考虑总磷控制是今后长江流域水环境治理的重点。

2.2.3 新污染物问题需引起重视

近年来长江流域内持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants,POPS)被广泛检出,污染表现为宜昌至长江口负荷呈现北岸略高于南岸,下游略高于上游,大型城市江段抗生素污染负荷较高等特点,中下游湖泊水体6大类30种抗生素污染普遍,磺胺类、大环内酯类、氟喹诺酮类污染负荷较高;长江中下游微塑料丰度处于全球中等偏上水平,有研究表明长江中下游湖泊的营养状态与微塑料丰度有关[8]。尽管POPS不具有急性毒性,但其能够在水体中持续稳定存在,并会在生物体内蓄积,对水源地安全和人体健康造成潜在威胁。相比于长江大保护的战略地位而言,POPS污染基础数据尚未完善,对长江流域POPS的赋存行为和污染特征有待深入研究。

2.3 长江水生态问题

2.3.1 水生生物多样性指数急剧下降,渔业生产价值基本丧失

长江水生生物多样性指数呈持续下降态势[9],中下游旗舰物种——达氏鲟、中华鲟鱼卵、鱼苗数量大幅减少,白鱀豚、白鲟、鲥鱼已功能性灭绝。20世纪80年代金沙江下游鱼类达141种,自金沙江下游梯级水电开发后,2008—2011年仅调查到鱼类78种,以溪洛渡至向家坝区间鱼类种群分布为例,溪洛渡水库运行1 a后,鱼类种类数减少了19种,运行4 a后减少了23种。近20 a来,“四大家鱼”占渔获物的比例从过去的80%降低到2018年的14%,年捕捞量不足以往最高年份的1/4,仅为1×105t左右[10],刀鲚等洄游性鱼类已极为罕见。

2.3.2 长江中下游湖泊生态容量锐减、质量退化,江湖关系发生改变

长江中下游沿岸居民聚集区围湖造田、过度围网养殖对湖泊的生态空间容量、生态系统质量造成了不可逆的损害,2019年鄱阳湖、洞庭湖面积[11-12]分别为3 425、2 702 km2,相比20世纪50年代分别萎缩35%、38%。自20世纪90年代,中下游80%以上湖泊的水生植被覆盖度呈下降趋势[13],如程海、滇池、巢湖、西太湖、东湖、菜子湖、武山湖等,许多湖泊藻类优势度已超过90%,沉水植被几近消失,呈现出从草型向藻型湖泊生态系统演变。目前群落类型减少、群落结构简化已成为长江中下游湖泊演化的共性趋势。江湖关系也随着长江中上游大坝的修建发生显著变化,三峡水库运行前,干流至洞庭湖的净输沙量还有16×106t/a,2004年降至0,2006年江湖泥沙交换出现了逆转,洞庭湖向长江干流的净输沙量达14×106t/a。鄱阳湖也出现类似的情况,2003年以来五河的入湖输沙量减少明显,湖口的年均输沙量却明显增加,鄱阳湖滞留泥沙大幅减少。

2.4 长江水灾害问题

2.4.1 洪涝干旱等极端水文事件频发

长江流域洪涝和干旱等极端水文事件发生频率呈持续上升趋势。近10 a来几乎每年都有大范围洪灾发生,特别是长江中下游地区,例如2020年长江流域出现了历时长、范围广、雨区重叠的强降雨,川东地区、中下游干流区间和鄱阳湖北部地区6—8月份降雨量是同期多年均值的100%~200%,几乎接近年平均降雨量,监利以下干流江段及洞庭湖、鄱阳湖、巢湖、太湖水位持续超警戒水位,江西鄱阳湖湖区及五河尾闾有10个水文站水位更是超1998年历史极值[14]。长江上游云贵高原、四川盆地、重庆丘陵地区是长江流域内传统的干旱高发区域[15],其干旱发生频率、旱情严重程度呈明显上升趋势[16],例如2010年四川、云南、贵州、重庆四省罕见的大旱造成155×104hm2农作物绝收,绝收面积为近70 a来最大值。长江中下游地区近20 a来处于年代际偏干状态[17],即使洞庭湖和鄱阳湖等水资源丰富地区也常出现春旱或伏旱等问题,近20 a鄱阳湖和洞庭湖干旱频次明显增多,给湖区居民生产生活和湖泊湿地与水域生态带来严重影响。

2.4.2 城市内涝问题应急减灾体系不完善

受快速城市化进程和频繁特大暴雨事件的影响,城市内涝问题已成了长江流域洪涝灾害“新常态”,重庆、武汉、南昌、南京等沿江城市内涝频率和所受损失呈逐年增大趋势,“城市看海”“逢雨必涝,逢涝必瘫”的现象已经成为阻碍长江经济带大中城市可持续发展的重要问题之一。以武汉市为例,近30 a来市区内超过30%的天然水体被填占开发,中心城区内地面硬化率高达90%,不透水面层大幅增加,地表下渗能力减弱,在面对局部极端降雨事件时,城市洪水过程线变高、变陡,洪峰提前,短时间高强度的汇流无法被排水管网消纳,滞留地表的涝水严重影响了武汉城区正常运行机制。根据国家“十四五”规划,长江经济带内城市化进程仍然会在达到2035年远景目标前保持高速发展态势,若在遭遇极端暴雨时缺乏强有力的保障措施,势必会造成巨大的人员伤亡和财产损失。

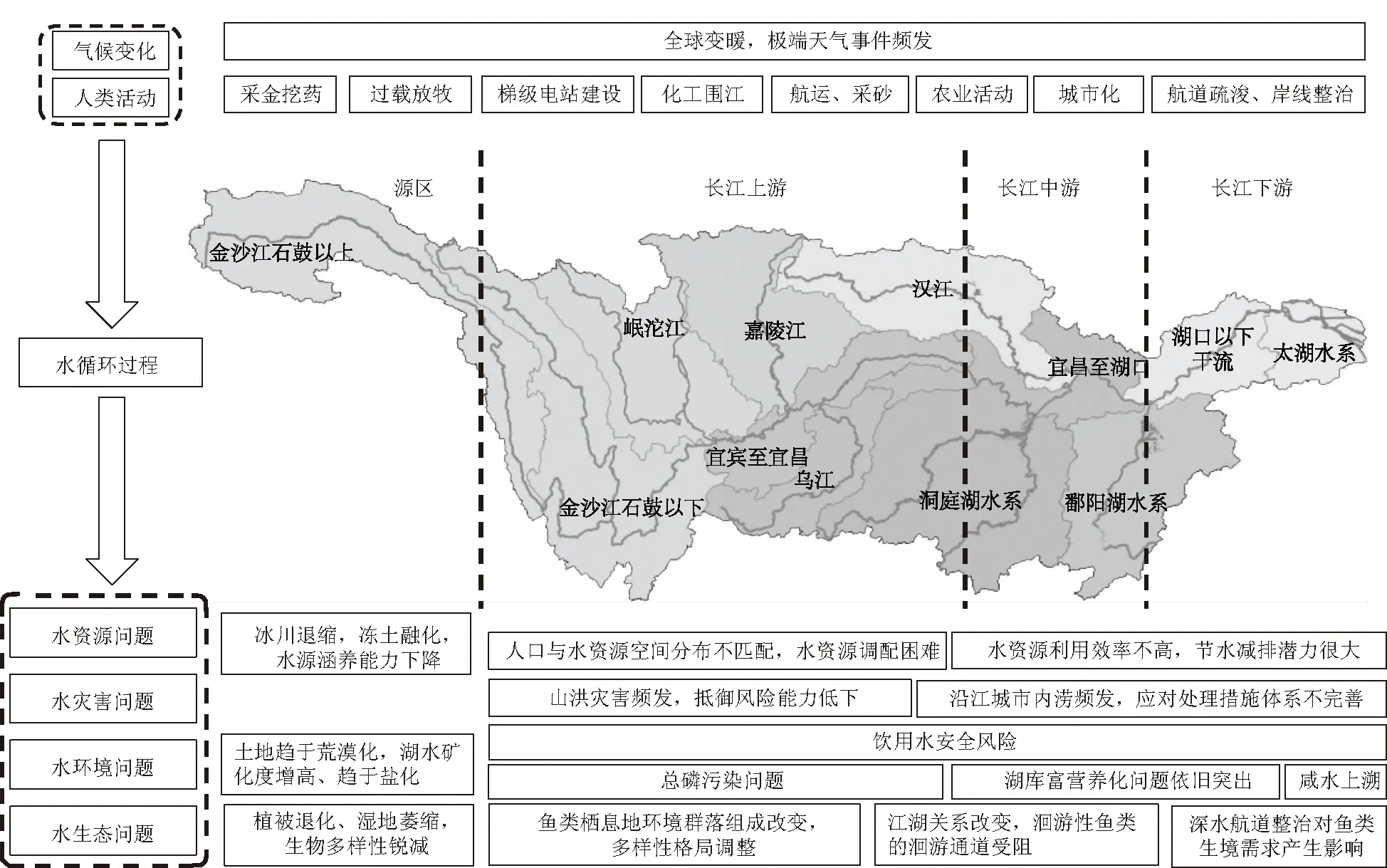

图1 长江“四水”问题关联关系Fig.1 Coupling relationship among the four water problems of the Yangtze River

3 长江“四水”问题的耦合关系

随着长江经济带发展战略的全面实施,流域正逐步实现高速发展向高质量发展的转变,如何正确把握经济带发展与长江大保护的关系成为了关键所在[18],因此也提出了水资源保护、水污染治理、水生态修复的新要求。 “2035年远景目标”中提出要推进长江经济带的区域协调发展,对于水问题治理的要求也不仅仅局限于解决区域性或单方面的水问题,而是需统筹考虑水资源高效利用、旱涝灾害防治、生态环境保护等问题,找出破解“四水”问题的关键,以适应未来经济社会高质量发展。长江“四水”问题错综复杂,新老水问题相互交织,但其本质上是长江流域系统内以水循环为纽带的物理过程、生化过程和人文过程复杂相互作用[19]的一部分。尽管目前针对长江流域水问题展开了诸多研究,但已有的研究[20-25]多是从水资源供需关系、社会经济、生态环境形势等某一方面进行研判,缺乏从全流域视角对长江水问题纳入同一个体系进行综合剖析,尤其是“四水”问题之间的关联关系解析深度不够,因此有必要从水系统角度开展对其各要素之间反馈机理的研究(图1)。

3.1 气候变化推动了“四水”问题的自然演变

在全球变暖的背景下,长江流域年平均气温上升趋势明显,温度的上升对降水、蒸发等水循环要素产生直接影响,进而引起长江流域水资源分布变化、生态环境演变等连锁响应。近60 a来,长江源区每10 a平均增温0.37 ℃,呈现出气候暖干化的变化趋势。冬半年(冬半年在北半球一般指秋季10月份经冬季到春季3月份的这段时间)温度的上升和降水量的减少增强了冰川、冻土的年消融能力。夏半年特别是7—9月份降水量的下降直接导致地表水资源量的减少,而且同期蒸发量的增大则使地表产流能力进一步减小,导致以降水径流补给的湖泊和沼泽湿地萎缩,功能退化[26]。季风及全球变暖引起的海平面上升加剧了长江口盐水入侵程度,进而影响到河口区域的生态环境。另一方面,受东亚季风气候系统变异的影响,近些年长江流域洪涝灾害和持续性暴雨分布范围变广,发生频率明显变高,特别是长江中下游地区,极端强降水量占总降水量的比重以及暴雨级别的降水强度均有所增加。

3.2 人类活动加速了“四水”问题演变进程

长江流域承载了全国约30%的人口,人类对流域开发产生了巨大的社会经济效益,同时也在各方面影响水循环过程以及“四水”问题演变进程。众多水利水电工程的修建带来了巨大的发电、防洪、供水、航运、灌溉效益,但水库闸坝也拦截了江河湖库的自然连通,水文情势发生改变,鱼类的产卵场所和产卵所需自然水文条件被破坏。干流水库的修建拦蓄大量的泥沙,输沙量的降低导致中下游河道冲刷严重,长江河口地区面临盐水入侵和倒灌的风险。2019年长江经济带城镇化率为59.6%[27],长江沿线城镇人口密度增加使得生活污水的排放加大;长江经济带有158家省级以上化工园区[28],沿江采矿业、纺织业、造纸业、石油加工业分布密集,大量有毒有害难降解污染物未经处理排放入水体;长江流域耕地的化肥施用量平均为572 kg/hm2,农业生产过程中相当一部分的化肥、农药的使用残留会随径流直接进入水体,加剧江河湖泊的水质污染;湖泊高密度养殖向水体大量投放高蛋白饵料,产生大量的渔类排泄物,导致水质急剧恶化,加速水体富营养化进程。长江作为我国水运大动脉,航运繁忙,因航运事故造成的突发水污染事件时有发生。为了降低事故风险和保证航运通畅,航道管理部门会对长江进行定期整治,例如疏浚、硬化河岸、加深河道、清理河床及暗礁等,加之一些非法采砂活动,改变了河岸、河道、湖泊、洲滩的天然地貌,破坏了水生生物天然栖息地;沿江城市带的岸线开发、农业围垦导致自然河岸带面积逐渐缩小,挤占了水生生物生存空间。长江流域内渔业资源受过度捕捞影响严重,“四大家鱼”捕捞量逐年降低,长江鱼类资源的减少带来了生物链顶端物种食物资源的匮乏,导致了江豚等物种种群数量的下降。

3.3 水资源合理配置是保障水环境安全的前提

长江沿线城市附近湖库污染严重,特别是部分城市江段存在明显岸边污染带,导致集中式饮用水水源地供水安全存在隐患和潜在风险,长江干流有集中式饮用水取水口近500个,长江干流沿江化工企业分布较密集,取水口和排污口分布犬牙交错,部分取水口不同程度地受到岸边污染带的影响,尤其是位于饮用水水源地5 km范围内有超过30%的企业具有环境风险[29]。加之长江干流两岸涉危化品码头和船舶数量多、分布广,仅重庆至安徽段危险化学品码头就接近300个,水运航道与饮用水水源保护区重叠,大量高危工业原材料通过长江进行转运,突发性水污染事件频发。目前长江沿线生产、生活用水基本都是通过引、调、抽等方式取用长江水,城市备用水源地普遍缺乏,沿线城市用水安全和保证率不高,缺乏抵御突发性水污染事件的能力。

3.4 水资源开发扰动了自然状态下的水生态平衡

长江干流上游及各支流经历了高强度、高密度的梯级水电工程开发,水电站的修建不仅显著改变了天然径流的分布,导致河流连续性受到严重破坏,阻隔了长江多种特有鱼类的洄游路线,而且对水文情势以及河流地貌的改变也破坏了鱼类的栖息地,长江鱼类多样性呈持续下降态势。目前全流域水库大坝超过5×104座,其中各种类型水电站约2×104座,多数水库在汛后开始蓄水,但协调管理方法不足,流域内竞争性蓄水不仅会导致许多水库蓄不满水,更导致中下游河道枯季提前,在水资源供需失衡的现状下,某些地区会出现“人与生态用水争水”的局面,从而导致生态用水的占比不够。长江中下游的涵闸建设导致河网水系衰落,江湖间水生生物联系被阻断,降低了中游湖泊湿地与长江的交互过程;大规模的围垦导致湖泊面积和蓄水量大大减少,加剧了湿地破碎化程度;湖泊过度养殖侵占了野生水生生物的生长空间,鄱阳湖、洞庭湖野生生物物种种类和数量均已大幅下降,水生态系统受损严重。

3.5 水环境恶化与水生态失衡具有“同步”效应

水环境条件的变化是水生生物群落结构更替、水华频发的主要原因之一,水体污染治理往往要结合水生态系统调控一起展开。以三峡水库为例,自2003年蓄水后,回水区内流速减缓,水体更新速率变慢,水体分层状态发生改变,影响了水生植物对于光能、热能及营养盐的吸收规律,从而导致水生生物群落结构的改变。其中支流回水区水体更新速率远小于干流,典型支流香溪河回水区滞留时间大多超过300 d[30],水体透光度增加,各类污染物的扩散、自净速率均大大减缓,支流的湖泊富营养化特征较坝前水体明显得多,对藻类生长限制性大幅减弱,为水华的爆发提供了重要水环境条件。库区水生态系统演替同样对水环境恶化具有“胁迫”效应,水华过程中藻类等浮游植物过度生长、死亡分解,不仅扰乱了水生态系统的食物网结构,而且改变水体的理化环境,加剧了水质恶化、水体污染等水环境问题的恶性循环。

3.6 旱涝灾害加剧了流域生态环境的脆弱性

干旱发生期间,部分支流、湖泊径流减少,水体纳污能力下降,污染物在水体中累积,水污染在干旱年份更为明显,例如2015年汉江流域秋旱期间,上游有机污染物超出Ⅲ类水上限值3.5倍[31]。干旱发生期间,河道来水难以满足水生动植物栖息所需要的最小生态基流,近20 a鄱阳湖受秋旱影响[32],洲滩显露日期显著提前,显露持续时间大幅加长,水生生物生存环境恶化,生物量下降,生态系统的正常结构和功能在干旱期间难以得到维系,连年秋旱导致湖区发生生态退化后难以自我修复,整体生态脆弱度显著增加。大范围持续性的强暴雨在诱发洪灾的同时,其冲刷效应将泥沙、营养盐等带入江河湖泊中,水环境容量也随着洪水过程不断发生变化,例如太湖大部分水域总磷浓度显著上升[33],增加环太湖城市圈供水水质的污染风险,洪水后营养盐在水体中累积也会造成不利的生态效应。

4 结 语

几十年来,长江流域水问题治理取得了瞩目成就,但流域治理是一项庞大的系统工程,治理工作还远远没有结束。面临的主要水问题也由单一性、短期性、紧迫性逐步向综合性、长期性、潜在性过渡,妥善处理长江大保护与长江经济带发展的关系,需基于流域全局角度寻求系统性、整体性解决方案。本文立足于“四水”关联反馈机制讨论提出长江水问题治理的相关建议:尊重气候变化和人类活动下长江水问题演进规律,坚持绿色发展、生态优先的原则,强化“四水”问题红线约束管理。深化流域水资源统一管理和科学调度,发挥水资源综合效益,削弱极端洪涝灾害负面影响;建设流域突发环境事件管控预警与应急平台,实现环境风险全过程管控;突出跨区域生态协同保护与修复机制,加强水生生物多样性的保护,增强水土保持、水源涵养等生态系统服务功能。