徐州汉文化文旅融合过程、机制及实践路径

2022-09-26孟召宜

姬 嫚, 孟召宜

(江苏师范大学 地理测绘与城乡规划学院,江苏 徐州221116)

文旅融合是新时代推动文化产业与旅游产业转型升级、提质增效的重要途径[1].2009年,文化部、国家旅游局联合发布《关于促进文化与旅游结合发展的指导意见》,提出文化、旅游融合;2018年,国务院办公厅发布《关于促进全域旅游发展的指导意见》,给出了文旅融合的具体措施.地方政府对此积极响应,如江苏省文化和旅游厅发布了《关于促进文化和旅游产业融合发展的指导意见》,提出要促进省域文旅融合.对于文旅融合,学术界从不同视角展开了研究.一是文旅关系,分为一元论、二元论.一元论认为旅游是一种文化生活,具有文化性质,两者互为一体[2].二元论的代表为“灵魂与载体”说,文化为魂、旅游为体[3];同时,“诗与远方”说成为文旅融合的美好想象.二是文旅融合模式,以延伸型、重组型、渗透型最为典型[4],主要有“节日+会展+演艺”旅游品牌型、“文旅+生态”深度融合型、“文化+地产”休闲度假型[5]、“文化+科技”娱乐型[6].三是文旅融合机制,从身份认同形成旅游吸引物[7]、市场需求促进融合升级[8]、战略措施指导融合实践[9]等方面探讨文旅融合的发展动力.可以发现,文旅融合研究始于关系探讨,延伸至两者协同发展、相互依存,研究不断深化.但基于微观层面的文旅融合内在过程、机制研究仍较薄弱.基于此,本文以徐州汉文化为例,通过梳理景点的建设历程,深化对徐州汉文化文旅融合过程、影响因素等的认识,以期促进徐州汉文化的开发.

1 研究区概况

1.1 徐州汉文化概况

作为国家历史文化名城,徐州有彭祖文化、名人文化、军事文化、两汉文化及漕运文化[10],其中两汉文化最具代表性.从时间、空间和内容来看,徐州汉文化资源具有3个特征.1)历史悠久,积淀丰厚.在时间跨度及延续性上,汉俑自西汉初期一直延续到东汉末年,几乎与汉朝历时等长;汉墓延续两汉400多年,无论是时代、数量还是形制,丰富且全面,发展脉络清晰[11].2)一体两翼,遗迹遍布.徐州市区分布大量汉墓,如龟山汉墓、狮子山楚王陵;丰(县)沛(县)汉墓较少,仅有4处,汉文化资源以刘邦为代表的历史人文古迹为多;邳州、睢宁、新沂汉墓数量较多,占比近半.空间上形成以市区为核,丰(县)沛(县)、邳(州)睢(宁)新(沂)为两翼,汉文化遗迹广布的空间格局.3)厚重多元,“三绝”闻名.在内容上,徐州拥有汉代采石场、故城遗址及汉代玉器、青铜器等资源,以汉墓、汉画像石、汉兵马俑为代表的“汉代三绝”最为突出.汉画像石体现了汉代经济社会发展变化的历史,入列“江苏文物三宝”.

1.2 徐州汉文化旅游概况

作为我国重要汉文化传承和旅游目的地,徐州的汉文化旅游发展具有3个特征.1)起步较早,发展较快.早在1956年,徐州就成立了汉文化展示型场所——汉画像石保管机构,此后陆续建立了若干汉文化旅游景区.截至2020年底,徐州建成汉文化景点25个,其中:国家4A级5个,3A级7个,2A级3个,共占徐州A级旅游景区的25%.2)一体两翼,西多东少.景区主要集聚在市区及沛县,与资源分布大致相吻合(图1).3)景型多元,特色明显.参考郭来喜等[12]对历史遗产资源的分类,徐州汉文化旅游景区建设主要依托帝陵与名人陵墓、古城与古城遗址、历史街区、古民居4类历史遗产旅游资源,形成了独特的汉文化景观和旅游风格.

图1 徐州汉文化旅游景区分布

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

基于徐州文旅网(http:∥www.xzta.com)、中国徐州网(http:∥www.cnxz.com.cn)、徐州汉文化景区网及相关文献[11,13-15],形成包括徐州汉文化资源、汉文化旅游景点建设及改扩建时间、旅游产品、开发理念等内容的数据库.

2.2 研究方法

参考相关权威文献,明晰徐州汉文化文旅融合研究框架;基于徐州汉文化旅游数据库,搜集、整理汉文化旅游开发研究相关文献、报道,通过文本解读,深化对徐州汉文化文旅融合过程、影响因素的认识.以狮子山楚王陵为典型案例,分析其建设历程及路径,揭示徐州汉文化文旅融合的微观过程与内在情景.运用田野调查法,深入汉文化景区实地调研,形成对徐州汉文化旅游的直观感知,总结开发中存在的主要问题,提出徐州汉文化旅游深度融合的实践路径.

3 徐州汉文化文旅融合过程及驱动机制

3.1 融合过程

以景区建设为主线,以政策措施为背景,基于文旅融合理论,可将徐州汉文化文旅融合分为分立发展、初期融合、深化融合3个阶段,即汉文化资源化、资源产品化、产品产业化的递进过程.

3.1.1 分立发展(1956—1996年):资源挖掘与展示这一时期,我国注重文物保护与管理,文化产品和服务基本以文化事业方式提供,政府部门既“管文化”也“办文化”[16];起初的旅游业仅服务于外事接待,改革开放后才大力发展入境旅游[17].因此,这一阶段文化事业占主导,与旅游产业交叉较少,基本是分立发展.就徐州而言,1956年以后,龟山汉墓、汉代车马等汉文化遗址相继出土;1995年,楚王墓考古挖掘结束.徐州市政府公布了《徐州市文物保护管理条例》,初步建立徐州博物馆等展示型场所,在狮子山楚王陵建立汉兵马俑博物馆、楚王陵地宫陈列馆,并对人文古迹加以修缮和复建,以满足游客的基本参观、旅游需求(表1).可见,这一时期汉文化和旅游分立发展,主要是对资源的挖掘与展示,缺少吸引游客互动参与的项目,且景区尚未开发建设,呈现资源多、景点少的格局.

表1 徐州汉文化旅游分立发展阶段展示场所建设

3.1.2 初期融合(1997—2016年):产品开拓与创新这一时期,作为生产文化产品、提供文化服务的经营性行业,文化产业快速发展,呈现娱乐型、多样化、可参与性的特征[17-18].大众旅游的广泛流行,市场需求的多样化,促使相关部门注重在产品中融入创意,丰富产品内涵,开发与挖掘展览、节庆旅游等中高端市场[19].因此,两大产业开始突破产业界限向彼此领域延伸拓展,但延拓不深,尚处于初期融合.就徐州而言,这一时期注重对汉文化进行可参观性生产及文化展示的产业链延伸,主要以扩建景区(表2)和开办文化旅游节形式呈现.比如,“汉文化旅游节”“刘邦文化节”等节庆及“汉风华章”系列演艺,从歌舞艺术、汉风民俗、饮食起居等方面展示汉文化内涵,体现了汉文化与旅游活动的重组.以狮子山楚王陵为基础的汉文化景区完成4期提升改造工程,新建景点8处,增加大型仿汉文娱表演,将创新型、多元化产品展现给游客.由此,这一时期汉文化和旅游完成初期融合,核心景区基本建设完成,注重创新产品和服务,并借力节庆活动和旅游演艺盘活地方经济,汉文化旅游业进入大众视野.

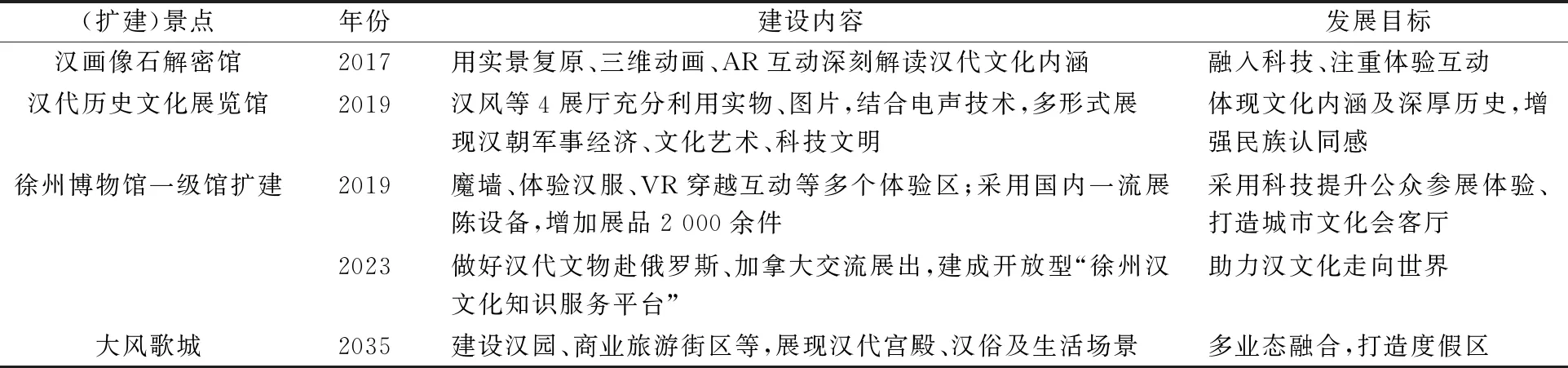

表2 徐州汉文化旅游初期融合阶段景点建设

3.1.3 深化融合(2017年至今):文化彰显与认同新时期,旅游体验与文化体验、旅游活动与文化活动相重合,文化、旅游密不可分、深度融合,打造具有人文精神和文化内涵的现代旅游精品是其新定位[17,20].文化旅游成为增强文化自信、提高文化软实力及影响力的重要手段,也是打造城市文化品牌、彰显城市文化的重要抓手.就徐州而言,文旅部门以文化强市为导向,以舞动汉风为抓手,以创意性主题空间展示为载体,以体验互动、提升文化服务环境为理念,运用高新技术,推进汉文化产业和旅游产业相互渗透,推动汉文化创造性转化、创新性发展.其代表产品以虚拟现实技术及体验游览、主题公园为主(表3),逐步从景区过渡到主题公园、度假区,游客通过体验实现文化交流、形成文化认同.作为核心景区,汉文化景区将科技更大范围、更深层次融入旅游产品中,实现科技、汉文化旅游一体互动,并举办“国潮汉风民俗文化节”等活动对景区提档升级.由此,徐州以文化彰显与认同为着眼点,以文化为引领,开拓符合市场需求的业态形式,汉文化和旅游完成更深层次融合,初步达到“水乳交融”融合的状态.

表3 徐州汉文化旅游深化融合阶段景区建设与规划

3.2 融合机制

在产业耦合驱动、市场需求牵动、现代科技推动、政府行为引动等综合作用下,徐州汉文化旅游资源、产品、产业3个层面融合发展,形成文旅边界趋向模糊、旅游产品类型多元、景区规模逐渐扩大等效应(图2).

图2 徐州汉文化旅游融合机制

3.2.1 产业耦合关联助推汉文化旅游产业化进程文化和旅游均是渗透性、交叉性、融合性较强的产业[1].旅游产业开发利用文化资源为旅游服务的经营本质使其具有文化产业属性,而文化产业通过生产供旅游者游览、购买的产品发挥旅游功能[21],两者资源共享,优化生产要素配置,形成一体化产业体系.就徐州而言,两大产业从分立到融合经历了延伸、渗透、重组3个阶段.1996年以前,汉文化主要是挖掘、保护及楚王陵地宫等少量展示,仅停留在将文化资源开发成初级旅游产品的阶段,各自边界明显,未出现产业融合.1997年后,汉文化产业开始出现并不断创新,在徐州博物馆等景区中出现融入汉文化元素的文创产品及文艺作品,如“汉风华章”等旅游演艺.此外,基于产业内部价值活动的重组与创新,汉文化和旅游在汉文化旅游节、徐州文博会等节庆会展及婚庆旅游、汉服等产业上相互渗透,不断推动产业融合进程.因此,产业关联是产业融合的基础条件,产业互补是其内生动力,文化、旅游关联互补,内生激发形成边界模糊、一体化发展的汉文化旅游产业.

3.2.2 旅游市场需求牵引汉文化旅游融合升级旅游市场需求不断变化,由自然观光游览向文化观赏、经济幸福向文化体验幸福转变[22].需求变化引起处于产业链另一端的供给要素变化——横向拓展产品供给类型、纵向延伸产品供给链条[8],从而形成产业转型、融合升级的源动力.具体而言,为顺应旅游市场需要,徐州在观光旅游阶段将汉文化资源转变成旅游吸引物,以满足游客的基本旅游需求.其后,针对游客的参与性、娱乐性诉求,在汉文化旅游产品中融入文化创意、增加文化内涵,在景区扩建中实现节庆、演艺与旅游活动的重组.在特色文化体验游阶段,徐州以汉文化体验为核心,打造汉画像石解密、VR穿越等体验型旅游项目,不断推出体验型新产品,促进旅游景区、产品与服务结构升级.一定程度而言,旅游者从满足新奇到注重旅游体验、进而到注重文化认同这一市场需求的逐渐升级,成为汉文化文旅融合的外部拉动力.

3.2.3 现代科技创新推动汉文化可参观性生产科技为文旅融合提供了技术支持,将原属于不同产业价值链的活动环节,全部或部分渗透到另一要素或产业中,形成新业态与新产品[23];同时,将可展示文化范围扩大,创新文化展出方式[24].具体来说,分立阶段,科技仅运用于文物保护、安防设施等.初期融合阶段,运用科技创新展陈手段,转变传统观光游览和静态馆藏的方式,为产品展示提供更广阔的空间,但成熟产品较少.随着文旅融合深化和科技不断发展,两大产业可参观性生产形式逐渐丰富,产品功能不断增加.就徐州而言,汉文化可参观性生产形式经历了3种模式转变.一是物质遗产展示模式,从博物馆、陈列馆的直接展出,到遗址迁移展厅现场复原,并对展品采用一流展陈设备、恒温恒湿控制系统.二是非物质遗产展示模式,从花朝节等传统节庆活动到面向游客的专门演出,再到集现代技术与传统表演于一体的旅游演艺.三是创意性文化展示模式,从早期博物馆藏品陈列,到汉画像石解密馆、魔墙和VR穿越互动等注重文旅与体验的互动式结合.可见,技术进步给文旅融合提供了新支撑、创造了新路径,科技赋能成为推动汉文化可参观性生产不断升级的助推力量.

3.2.4 战略规划政策优化汉文化旅游融合环境文旅融合能够促进产业结构升级、拉动经济增长,政府通过编制规划、出台政策等发挥导向、调控作用,促进文旅融合科学健康发展[8].就徐州而言,在分立阶段,政府通过文物保护条例,强化汉文化保护与开发并重.初期融合阶段,政府大力发展服务业,放大旅游经济效应.2010年《市政府关于加快推进重点现代服务业发展的若干政策意见(试行)》提出,支持汉文化旅游开发项目建设,加大景区运营与管理.2013年《关于支持重点文化产业发展的意见》提出,传承两汉文化,发展两汉文化旅游,并在财税、土地、投融资、市场、人才等方面给予扶持.深化融合阶段,政府注重规划引领、发展特色产业.2017年《徐州市“十三五”文化产业发展规划》提出,以“舞动汉风”为引领,进一步深化文旅融合.与此同时,招商引资、项目带动等战略提出,通过徐州文博会等采取对内支持与对外招商相结合的方式对汉文化进行开发,重点培育“两汉三绝”文化旅游品牌.2019年徐州市文化广电旅游局成立,统筹规划文化事业、文化产业、旅游产业发展,推出“国潮汉风”品牌战略.2021年,《徐州市“十四五”文化旅游发展规划》《汉文化传承发展专项规划》为汉文化和旅游的融合方向提供了有力指导.规划的引领、政策的完善和不断的创新,成为优化文旅融合环境、加快文旅融合进程的重要力量.

4 徐州汉文化文旅融合现存问题与实践路径

4.1 主要问题

徐州汉文化旅游融合在蓬勃发展的同时,仍存在以下问题.1)融合理念淡薄,认知有待深化.汉文化保护与旅游开发的观念与实践存在矛盾,且目前的融合只是简单的业态叠加,未实现多方位的深度融合和业态创新.2)融合产品同质,内容有待创新.汉文化旅游产品较为单一,大多是以观光型产品为主,创意不足.3)融合场所滞涩,景区有待提质.调研表明,景区存在环境不优、服务不佳及旅游产品退化现象;同时,存在较多待开发空间,游客参观与体验联系不紧密.4)融合环境欠佳,保障体系有待强化.当前徐州在推进文旅融合发展过程中,存在专业人才匮乏、发展资金不足、政策落实较难等问题.

4.2 实践路径

4.2.1 优化升级文旅产业,打造文旅融合新业态1)充分发挥“三+”战略引领作用.深入实施“汉文化+”“旅游+”“互联网+”战略,通过大数据分析和网上流行元素对汉文化产品内容进行再创作;依托徐州博物馆等培育云旅游、云娱乐、云直播、云展览等新业态,开发线上数字化体验产品,在互联网思维下实现融合创新.2)打造“三创”优质旅游产品.强调“创新、创意、创造”产品理念,积极推动汉文化旅游业与演艺娱乐业、工艺制造业等业态融合创新,将汉文化融入动漫设计、工业设计、城市设计、家居设计等创意设计中,加快创造性旅游产品的开发,实现“汉源”向“汉创”转化.3)加速推进“三联动”特色发展.以县为单位对汉文化资源进行全面摸底普查,深度挖掘、整合全市汉文化旅游资源;以大运河文化带、古黄河文化带为串联,以线带点,打造“楚韵汉风、豪情运河”新标杆:形成市县联动、两带联动以及汉文化与运河文化联动发展的格局.

4.2.2 注重沉浸式体验,开发文旅融合新模式1)沉浸式主题展.基于徐州博物馆、汉画像石解密馆展示型场所,举办“一眼百年”汉文化主题展;利用虚拟现实、全息投影等高新技术再现汉代经济社会发展,营造身临其境的沉浸式体验.2)沉浸式演艺.鼓励徐州市歌舞剧院与汉纳国际有限公司强化声光电运用,注重舞台形式和体验,推出《解忧公主》《大风歌》等大型沉浸式文旅演出,打造沉浸式故事场景,形成赏汉艺与游古城联动、观光游到体验游升级.3)沉浸式消费.以汉文化景区为核心,整合周边景点、演艺、酒店多重资源,规划舞、乐、宴主题区,让游客穿汉服、赏汉乐、品汉宴,打造汉乐府,形成高品质汉文化沉浸式体验区.

4.2.3 推进景区提质扩容,培育文旅融合新场所1)提升景区质量.借鉴杭州宋城、开封清明上河园模式,修复汉城;完善沛县汉城景区游客中心设施服务水平,积极发展电子商务与智慧旅游,加强景观文物保护,重创国家4A级景区;整合汉皇祖陵旅游资源,打造汉源文化认知集聚区.2)拓展景区空间.利用景区空旷区域,设立创意旅游纪念品商店、书吧、茶吧、会所,开辟不同汉文化主题小型游乐区,实现主题环环相扣,彰显汉代民俗日常、贵族生活、节日庆典、文化礼仪.3)丰富景区内涵.发展智慧旅游,将信息技术覆盖于景区营运体系全过程,通过电子地图、趣味应用、虚拟现实等环节,以数字赋能实现汉文物旅游向汉文化旅游转变.

4.2.4 强化文旅政策创新,营造文旅融合新环境1)完善规划政策.立足汉文化资源禀赋、文旅融合发展规律,编制实施“徐州汉文化和旅游融合发展规划”,完善创新资金、人才、土地等政策.2)刺激文化消费.深入开展“文化消费激励政策+文化惠民消费券”行动,设计“文化消费券”,对购买特定汉文化产品和服务进行补贴,促进文旅消费.3)加大景区考核.强调景区运营情况、评定晋级、管理水平、服务质量等季度、年度评估,分类考核,形成常态化、机制化管理,提升满意度及服务质量.