基于多功能的环城乡村游憩潜力评价与类型区划

——以徐州市铜山区为例

2022-09-26于鑫磊马晓冬

于鑫磊, 马晓冬 , 甄 雨

(1.江苏师范大学 地理测绘与城乡规划学院,江苏 徐州 221116;2.江苏师范大学 特色镇村建设与土地管理研究基地,江苏 徐州 221116)

乡村游憩带是传统环城游憩带中的一个重要环带,以其“乡村性”对城市居民产生独特的吸引力,一般位于娱乐型游憩带和度假型游憩带之后的第3个圈层[1].近年来,随着我国社会经济的快速发展,城郊乡村由生产主义乡村向后生产主义乡村转变,成为具有多元价值的地域空间系统[2];同时,大城市的郊区化由近郊向远郊推进,城市边缘区崛起,后郊区化特征愈加明显[3].在此背景下,乡村游憩的资源依托和城市居民的游憩需求都发生了变化,传统乡村游憩带的空间格局发生重构.

在城郊乡村多功能发展的背景下,乡村游憩形式不断转型升级,游憩构成要素的资源属性不断泛化,乡村游憩资源外沿不断拓宽,原有的一些非标准资源也具备了游憩价值,乡村的环境、耕作方式、生活方式、聚落建筑等都以吸引物的形式成为新的游憩资源[4-5].此外,乡村的资源价值由单体逐渐向组合转变,打破了原来依靠单一景区带动发展的格局,形成了“山水林田湖草”全生态、农业生产全过程、农村生活全图景的全域化游憩空间.

后郊区化阶段,人们开始重新审视自己的生活环境与心理诉求,生活理念、生活方式以及消费习惯等都发生了很大变化,在游憩需求上追求的不单单是观光与休闲,而是一种更深层次的文化体验与精神追求.厌倦了城市水泥森林的居民,开始对土地产生依赖,对环境品质与生态健康有了要求,逐渐向往乡村田园牧歌式的生活,乡村与城市显著不同的自然景观和乡土文化对于他们而言都极具吸引力[6].在这种差异影响下产生的游憩需求赋予了乡村这一空间地域系统的物质资源和非物质资源新的使用价值,催生了新时期回归乡村的刚性需求,孕育了新的“乡愁”经济[5,7].

由此,乡村游憩发展的新地域、新业态、新功能使乡村游憩资源的分布格局和空间结构产生新变化[8].城郊乡村空间呈现出自然生态系统、农业生产系统和城市系统镶嵌、拼贴的马赛克式景观,城乡融合空间、城镇型乡村社区、田园综合体、表征性乡村等在这一地域内出现,传统乡村游憩带的空间结构发生重构,亟须对其进行深入研究[9].本文以徐州市铜山区这一典型环城郊区为例,基于对乡村游憩资源的新认知,构建面向多功能乡村以及后郊区化下城市居民新需求的环城乡村游憩发展潜力评价体系,对铜山区乡村游憩资源发展潜力进行评价,并根据评价结果对乡村游憩发展的类型进行划分,以期给铜山区乡村游憩带的规划决策、政策创新提供参考.

1 研究区域与数据来源

1.1 研究区概况

徐州市铜山区位于江苏省西北部,环绕了约3/4个徐州市主城区(图1),大部分地区位于徐州市乡村游憩带范围内,同时也有部分地区在近郊休闲游憩带和远郊自然风景游憩带上,是徐州市环城游憩带的重要组成部分,承接了市区居民主要的游憩活动.

图1 铜山区乡村游憩资源分布及区位

铜山区乡村游憩资源主要呈现为4个特征:资源丰富,涵盖了历史文化、民间艺术、自然山水、田园风光和休闲农业等多种类型;载体较多,区内多个乡村享有“传统村落”“美丽乡村”“康居乡村”“特色田园乡村”等称号,为发展乡村游憩提供了有力支撑;特色鲜明,区内包含3个国家地理标志农产品及111项县级及以上非物质文化遗产,地方性特征显著;乡村游憩发展初具规模,全区共有休闲示范园区150余处,囊括了休闲农庄、观光采摘、田园综合体、农家乐等多个类别[10],初步形成了以生态观光园、农家乐专业村、山水自然风光区、名人名家艺术馆和历史文化特色村为主的5大类乡村游憩业态.铜山区乡村游憩整体向全域化、特色化、精品化方向发展,乡村多功能特征显著[11].然而,铜山区乡村游憩资源开发也存在一些问题:城郊地域,空间功能存在一定错位,乡村景观较为破碎,缺乏连续性和协调性;区内产业化水平较高,村镇化与工业化发展使得“乡村性”相对不足;农民兼业化和流动性明显,特色古村保护与文化传承等稍显不足.

1.2 数据来源

研究数据主要涉及土地利用数据和社会经济数据两方面.土地利用数据以2019年铜山区第三次国土调查数据为基础,利用地理信息系统软件处理得到.社会经济数据主要来源于《铜山统计年鉴》(2020年)、铜山县志、政府相关网站以及实地调查资料.

2 环城乡村游憩潜力评价模型构建

2.1 指标体系的构建

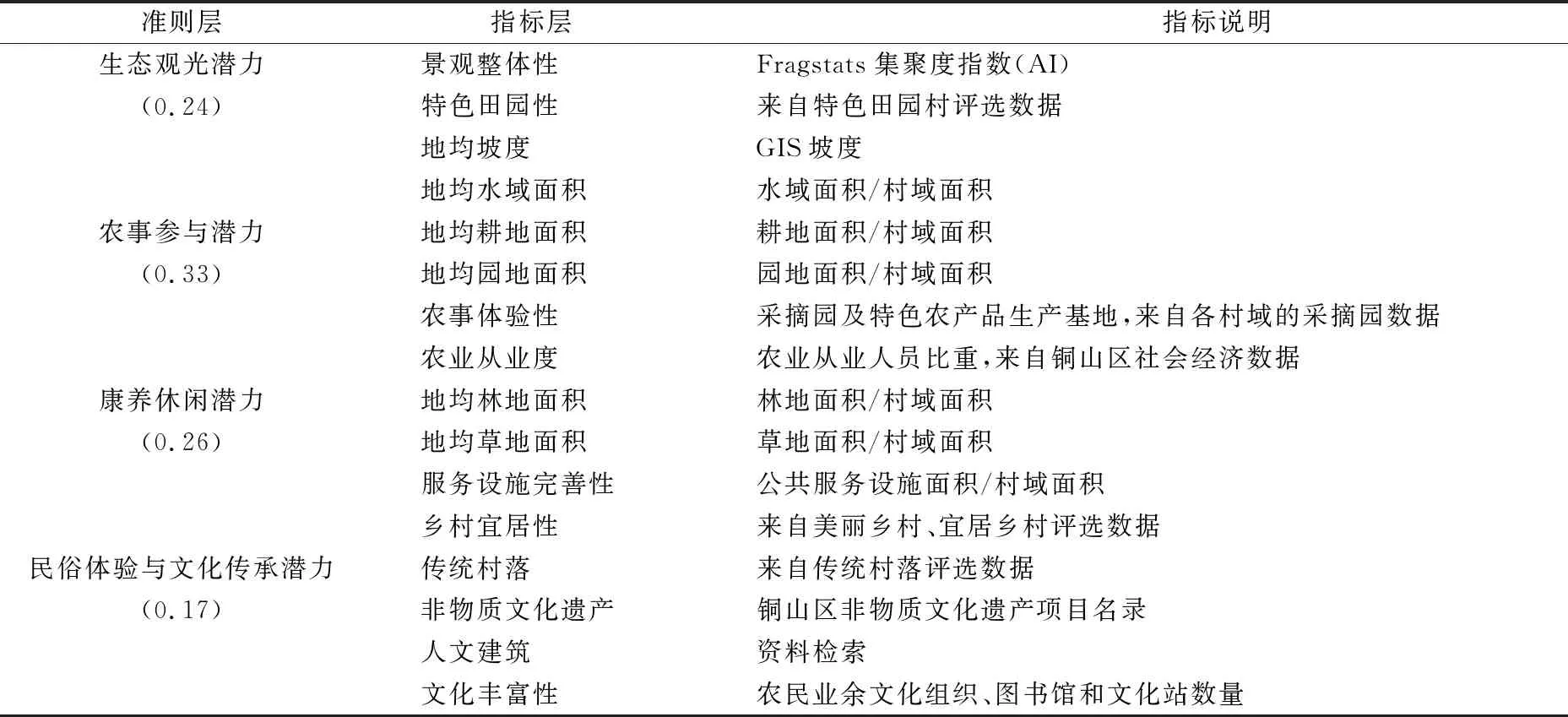

大城市郊区是中心城市与经济腹地联系的通道,区位条件优越,交通通达性高,并且受城市辐射带动作用,公共服务设施完善,社会经济条件好,整体上具备了发展乡村游憩的基础[12].因此,本文在构建环城乡村游憩潜力的评价模型时,重点从支撑乡村游憩功能的角度出发,基于后生产主义阶段城郊乡村的多功能性,结合城市后郊区化下人们的游憩偏好,将环城乡村游憩分为4种功能,每个功能选取4项指标构成指标层(表1).

表1 环城乡村游憩潜力评价指标体系

2.1.1 生态观光功能指乡村依托其良好的自然生态环境吸引城市居民前来观光的能力.地均坡度和地均水域面积分别反映乡村的山水情况[13],集聚度指数体现乡村景观的整体性与协调性[14],特色田园乡村是乡村极具田园风貌的体现.

2.1.2 农事参与功能指乡村让城市游客参与农耕、感受农趣、体会农业文化的能力.地均耕地和园地面积以及农业从业人员比重是乡村农事活动强度的体现,乡村的采摘园和各类特色农产品生产基地反映了乡村农业种类的丰富性.

2.1.3 康养休闲功能指乡村满足城市人康体休闲、养生养老需求的能力.地均林地面积和地均草地面积是乡村绿色环境的体现,同时可以有效反映乡村的空气质量[15];各村的公共服务设施面积可以反映其基础设施的完善程度;政府对美丽宜居乡村、康居乡村的评选综合了各方面的条件,是对其宜养宜居功能的重要考量.

2.1.4 民俗体验与文化传承功能指乡村凭借其特定的乡土环境及在此环境中孕育的民俗风情和传统文化吸引城市人前来体验、参与的能力[16].传统村落文化底蕴丰富,体现了当地的传统文化、建筑艺术和村镇空间格局[17];乡村非物质文化遗产涵盖了传统书法、音乐、戏剧、曲艺、医药、礼仪、节庆等多种表现形式,凝结了乡村文化特质;乡村的人文建筑、图书馆、文化站以及农民业余文化组织是对当地乡村特色与乡村文化的展现.

以上所有指标均为正向指标,值越大表示其功能越强.

2.2 评价方法

采用熵值法计算铜山区乡村游憩发展各指标权重及发展潜力指数[18].首先对原始数据进行标准化处理,然后通过熵值法确定指标层中各项指标权重,相加得出准则层权重,最后利用加权求和计算出铜山区各乡村的游憩发展潜力值.

3 结果分析

利用ArcGIS自然断点法将铜山区乡村游憩的生态观光潜力、农事参与潜力、康养休闲潜力、民俗体验与文化传承潜力和综合发展潜力划分为5个等级,并分别绘制潜力等级空间分布格局图(图2),以便直观显示各游憩功能发展潜力的空间分异特征.

3.1 生态观光潜力

由图2a可知,铜山区环城乡村游憩生态观光潜力整体较高,中高等级潜力乡村占整个区域的62%,低等级潜力乡村占比不足10%.高值区集中分布在以伊庄镇为中心的东南部,以汉王镇、铜山街道为中心的中西部和北部的利国镇、柳泉镇3大区域.东南部高值区主要得益于坐落于此的吕梁山风景区,区内群峰林立、湖泊众多,共有低山丘陵173座,湖泊水库7座,山水条件优越、生态本底良好,显示出强大的观光游憩潜力.铜山街道东北部地区发展潜力明显优于其他地区,主要是因为该侧靠近云龙湖风景区,自然景观优美.汉王镇的凤玲山景色宜人,并且区内有紫山村、峨山村两个特色田园村,为其发展生态观光游憩奠定了扎实基础.相较而言,北部发展潜力整体偏低,中高值区域主要环绕微山湖一带分布,且由于微山湖东岸为积岩,相较于西岸的滩涂更具观光价值,所以东岸的利国镇和柳泉镇生态观光潜力明显优于其他几个沿岸镇区.

图2 铜山区各维度乡村游憩发展潜力等级分布

3.2 农事参与潜力

由图2b可知,铜山区乡村游憩农事参与潜力与生态观光潜力水平大体相仿,中高等级潜力乡村占整个区域的65%,低等级潜力乡村占比9%.在空间分布上,东南部、西部和西北部潜力值较高.其中东南部和西北部主要受耕地面积和农业从业人员数量影响,这些地区的耕地面积占比基本在50%左右,人均耕地面积均在667 m2以上,具备开展多样化农事参与项目的条件.西部汉王镇、大彭镇的园地分布较多,各类采摘园发展成熟,如汉王镇的荣盛农场、瑶岗樱园、虎腰葡萄园,大彭镇的瑞士采摘园、葡萄生态采摘园等,农事体验性优于其他地区,农事参与潜力大.

3.3 康养休闲潜力

由图2c可知,铜山区乡村游憩康养休闲潜力整体偏低且区域差异明显,大片低值区集中分布,中高等级潜力乡村仅占25%.空间分布上,高值区主要集中于北部的利国镇、柳泉镇、茅村镇、郑集镇,西南部的汉王镇、铜山街道以及东南部张集镇和伊庄镇的部分地区.这些地区的林木覆盖率普遍在25%以上,其中汉王镇和伊庄镇更是超过40%,为发展康体休闲提供了良好的绿色环境.利国镇、郑集镇、茅村镇和铜山街道的公共服务设施占比较高,有利于养生养老.另外,政府对康居乡村、美丽宜居乡村的打造使得这些村庄的人居环境得到较大改善,康养休闲潜力明显提高,比如:单集镇的贺庄村和郑集镇的高集村为省级康居乡村;利国镇的西李村、黄山村,郑集镇的李庄村,茅村镇的梁山村、大庄村,柳泉镇的北村村为市级美丽宜居乡村;等等.

3.4 民俗体验与文化传承潜力

由图2d可知,铜山区环城乡村游憩民俗体验与文化传承潜力整体不高,中高等级潜力乡村占32%,各区域的潜力值差异较大,高值区小范围集中分布于柳泉镇、茅村镇、大彭镇、汉王镇和伊庄镇附近,中等潜力区分布相对零散.高值区以汉王镇最为典型,区内的两汉文化是发展乡村文化游的宝贵资源,拔剑泉的传说、铜山石刻、徐氏北派少林拳等非物质文化遗产同样具有较高的开发价值.大彭镇的彭祖文化,伊庄镇的吕梁文化,都为当地发展民俗文化游创造了有利条件.茅村镇境内有汉代、隋唐时期的众多墓群以及丘湾古文化遗址、乾隆行宫遗址等历史文化资源.柳泉镇的石户城遗址、汉墓群等使该区发展潜力较高.此外,由于黄河故道具有一定的历史人文价值,其临近乡村的文化传承潜力值增加.

3.5 乡村游憩综合潜力

由图2e可知,铜山区乡村游憩发展综合潜力中高值村域占比39%,低值村域占比不足30%,发展潜力总体较高,适宜发展乡村游憩的区域面积广阔.空间分布上呈现出明显的分异特征,以几个高值区为核心,团块状发展,整体为镶嵌组团模式.高值区集中分布于以伊庄镇、汉王镇、茅村镇为中心的3大片区,对应于吕梁山、中西部近城区和微山湖一带,这3个地区在各维度发展潜力中均表现出明显优势.低值区集中分布于东部和西北部,这两个区域离中心城区较远,受其辐射带动影响弱,且本身的乡村游憩资源禀赋匮乏,产业结构较为单一,经济发展相对落后,除农事参与潜力达到中等水平外,其他的发展潜力均是较低水平,而仅靠农事参与功能很难带动整个区域乡村游憩的发展,因此整体潜力偏低.

4 类型区划

通过对铜山区乡村游憩发展潜力的分析发现,区内各乡村在游憩资源禀赋及不同游憩功能的发展潜力方面差异显著,存在某些功能占优势、某些功能较弱的现象.若仅按照单一的优势潜力划分发展类型,不能充分体现地域特色,不利于区内乡村游憩资源开发.因此,考虑到区域发展的整体性,以镇域为单位,通过对潜力评价结果的聚类分析,将铜山区划分为4种乡村游憩发展类型区(图3).

图3 铜山区乡村游憩类型区划

4.1 乡村综合游憩区

该类型区包括位于铜山区北部的茅村镇和中部的汉王镇,占铜山区乡镇数量的9.1%.这两个乡镇在乡村游憩发展的各维度均没有明显短板,尤其是汉王镇,各游憩功能都表现出较强的发展潜力,发展优势明显.未来汉王镇应在保留自身优势的基础上进一步优化游憩资源配置和功能布局.首先,保护生态环境,强化特色采摘园开发;其次,以汉文化为基础,深层解读两汉文化的多重价值,采取多种形式进行遗产价值传递,如建立遗产地解说系统、组织研学活动等.茅村镇整体潜力水平稍弱于汉王镇,但仍具有综合发展条件.未来应在保证全面发展的基础上,充分发挥其康养休闲和民俗文化的优势.在康养方面,扩展乡村绿化面积,建立更能满足康养需求的公共服务设施,打造良好的康居环境;在文化方面,建立健全非遗保护和传承机制,利用该区的“司马桓魁墓的传说”和“乾隆行宫的传说”开发文创产品和文化读本,加大对区内庙会及传统中医技艺的宣传力度等.

4.2 乡村生态康养休闲区

该类型区主要位于铜山区北部环微山湖一带、西南部近城区靠云龙湖一带和南部环吕梁山一带,包括利国镇、柳泉镇等7个镇域,占铜山区乡镇数量的31.8%.这些乡镇普遍紧邻大型生态体,生态环境优良,康养休闲价值极高.此外,这些乡镇多为工业强镇,二三产业占比高,基础设施完善,经济发展较好.该类型区的发展应凭借良好的经济基础和所临近的生态体发展生态康养项目,彰显生态宜居、康养休闲功能.一方面,加强生态保护措施,保障生态优势,发挥区内自然资源价值,充分利用当地的山水条件,因地制宜发展生态游憩产业.另一方面,增设娱乐康体用地、社会福利用地等,提高医疗卫生条件.同时,兼顾康养文化建设,营造养身养心、强身健体的文化氛围,形成生态观光和康养休闲相辅相成、相互促进的发展格局,打造宜居、宜游、宜养、宜业的城郊乡村生活组团.

4.3 乡村农事观光体验区

该类型区分布于铜山区外围的西北边缘和东南边缘,包括何桥镇、黄集镇等8个镇域,占铜山区乡镇数量的36.4%.这些地区耕地面积广阔且集中连片,农田景观极具吸引力.该类型区应充分利用当地农业优势,打造乡村农业产业链,发展创意农业、农事采摘、农业劳作等项目,利用广阔的田园打造特色农产品文化园;在村庄内部走廊上,规划设置多处节点,将村庄的农耕记忆、泉井记忆融入节点设计,强化乡村景观,还可以通过强化古树、农田、民居、炊烟等乡村景观识别性标志来增强景观可辨性,发挥乡土美学功能,提高游憩吸引力.

4.4 乡村风土民俗娱乐区

该类型区主要分布于铜山区西北部和南部,包括郑集镇、刘集镇等5个镇域,占铜山区乡镇数量的22.7%.该类型区所涉及的乡镇民俗文化丰富,非物质文化遗产密集.这一类型区的发展应立足本地民俗特色与文化优势,将传统文化、乡风民俗与游憩项目相结合,利用乡村大舞台、景观嘉年华等模式促进本土文化的展示与传播,发展具有本地特色的游憩项目;全面梳理、深度挖掘区域内的游憩资源,以黄河故道所衍生的抗争文化为根源,以彭祖文化、两汉文化为主干和旋律,以民俗文化、名人文化为特质,全面展现区域内的风土民俗、文化风貌.

5 讨论

环城乡村游憩带具有乡村根植性和受城市游憩需求影响的双重特征,在后生产主义乡村和城市后郊区化的共同影响下发生重构,以游憩资源泛化、空间结构变化等形式表征.在城乡融合和乡村振兴的重大战略背景下,充分利用乡村地域的多元价值,挖掘乡村地域的游憩潜力,是未来环城游憩带理论和乡村空间分化理论研究的重要议题.另外,在城市化与现代化的不断冲击下,如何保持乡村的乡村性,如何通过表征的乡村满足城市人对乡村的渴望,也是未来乡村地理学、旅游地理学值得研究的重要命题.