阿木尼克山山前地表破裂带与1962年6.8级地震关系的讨论

2022-09-26姚生海盖海龙张加庆袁建新

姚生海 盖海龙 殷 翔 刘 炜 张加庆 袁建新

1)青海省地震局,西宁 810010

2)中国建筑材料工业地质勘察中心青海总队,西宁 810018

0 引言

柴达木盆地北缘地区是地震频发地段。1962—1977年,该区曾发生6.8级和6.3级2次强地震及多次余震。20世纪90年代初及末期又发生了持续时间长、频度高的小地震群,对该地区的工业造成了不小的损失(叶建青,1992)。自2003年德令哈6.6级地震(孙长虹等,2012)以来,该区域又分别于2008年和2009年发生了6.3级和6.4级地震(Elliottetal.,2011;马玉虎等,2012;温少妍等,2016),引起了广大研究者的高度关注,很多学者对柴达木盆地北缘断裂系的大柴旦断裂(庞炜等,2015)、宗务隆山南缘断裂(袁道阳等,2004;董金元等,2019)、大柴旦-托素湖断裂(姚生海等,2014a;杨丽萍等,2017)开展了相关研究工作。

姚生海等(2014b)对柴达木盆地北缘断裂的锡铁山—阿木尼克山段进行了初步遥感解译,发现在阿木尼克山山前存在一段线性特征非常平直的影像。在遥感解译的基础上,笔者对柴达木盆地北缘断裂锡铁山段和阿木尼克山段进行了相关研究,认为该段为全新世活动断裂。锡铁山段全新世晚期以来的水平滑动速率为1.81~2.1mm/a,平均逆冲速率为0.33~0.38mm/a(姚生海等,2020a)。阿木尼克山段全新世晚期以来的水平活动速率为2.50~2.75mm/a,垂直活动速率为(0.43±0.02)mm/a(姚生海等,2020b)。在阿木尼克山山前发现一段长约30km的地震地表破裂,初步认为该破裂可能是历史强震造成的,但目前还未见到关于该地震地表破裂的报道和研究成果。通过查阅该地区的历史强震目录和地方志发现,该地区曾于1962年5月21日和1977年1月19日分别发生了6.8级和6.3级地震。目前,对于这2次地震仍未有详细的研究报告。

本文旨在通过遥感解译、地震地表破裂带和地震地质灾害调查、开挖探槽和断错事件定年、构造类比等方法,结合历史地震目录及地方志等文献,讨论该地表破裂形成的时代及相关地震事件。

1 区域地震构造背景

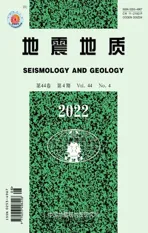

研究区在区域上位于柴达木盆地北部,祁连山块体和柴达木盆地块体的结合部位。北部为祁连山地块的宗务隆山山脉,中部为绿梁山、锡铁山、阿木尼克山隆起区,中间夹有大柴旦-德令哈-乌兰盆地,南部为柴达木盆地的核心腹地,再向S则为昆仑山山脉,地形地貌上形成“三山夹两盆”的地貌格局(图1)。

由于该地区是柴达木块体和祁连块体的交接部位,区域内活动断裂比较十分发育,主要有大柴旦-宗务隆山断裂、大柴旦-托素湖断裂、柴达木盆地北缘断裂、柴达木盆地北中央断裂及柴达木盆地内的其他断裂等。该地区是地震多发区,尤其是三湖地区,曾为青海省地震重点防御监视区。

柴达木盆地北缘断裂带是青藏高原北部一条重要的活动构造带,西起阿尔金山东段南麓的赛什腾山,向SE终止于青海乌兰地区,并被鄂拉山断裂所截,是柴达木盆地断陷区与北部祁连山断隆带的重要分界断裂,由一系列近平行的断层组成,相互间呈反“S”形斜列关系(汤良杰等,2002)。该断裂系全长约700km,总体呈NW向,由走向一致、首尾错列的赛什腾山断裂、绿梁山断裂、大柴旦断裂、锡铁山断裂和阿木尼克山断裂等组合而成。

图1 研究区的地质构造简图Fig.1 Schematic geological structure of the research area.1 前新生界;2 火山岩;3 古近系;4 新近系;5 第四系;6 全新世断裂;7 晚更新世断裂;8 逆断层;9 走滑断层;10 研究范围。F1 大柴旦-宗务隆山断裂带;F2 大柴旦-托素湖断裂带;F3 柴达木盆地北缘断裂带;F4 柴达木盆地北中央断裂带

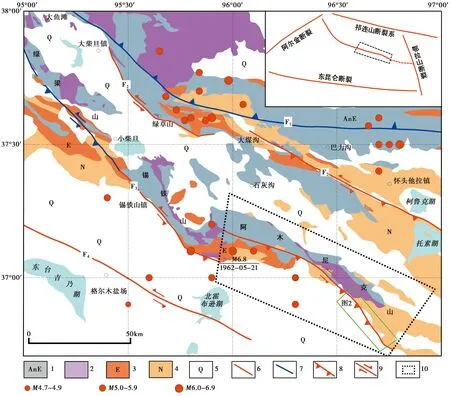

图2 阿木尼克山山前影像图Fig.2 Amunikeshan mountain front images.

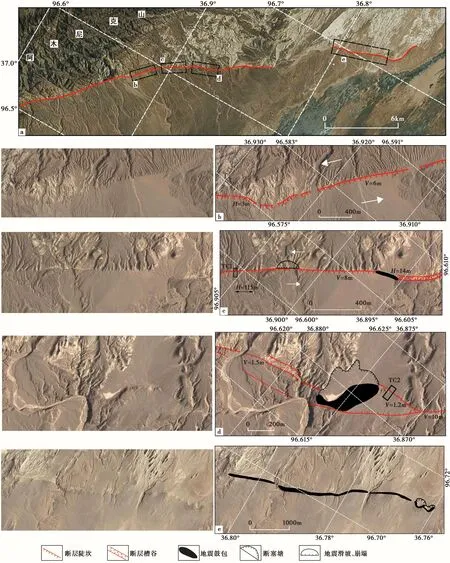

图3 断层地貌特征Fig.3 Geomorphic characteristics of fault.红色箭头指示断裂位置。a、b 断层陡坎;c—f 挤压脊;g 地震凹槽;h 挤压脊及鼓包

2 发震断裂及宏观震中调查

2.1 遥感影像特征

柴达木盆地北缘断裂带阿木尼克山段主要发育在阿木尼克山西南侧山前及山前冲洪积扇处,呈NWW向展布,由一系列雁形排列的左阶断裂组成。断裂带北侧为上元古界变质岩组成的中高山地貌景观,南侧为新生界砂砾岩和黏土岩组成的低山丘陵、洪积扇和戈壁平原。遥感显示山前冲积扇与盆地之间色差明显,隆起区与沉降区的明暗反差强烈,地貌分界线突出,断裂连续性很好(图1,2a)。断裂沿线发育多处规模不等的小型拉分盆地和挤压隆起区。在阿木尼克山山前处断层三角面比较发育,向SE在洪积扇上发育断层陡坎(图2b,c)、断层凹槽(图2d)和断层鼓包(图2e),断层沿线也可见冲沟、山脊被左旋错动,累计位移达百米,并发育众多断头沟、弃沟及闸门脊(图2d)。

2.2 地貌断错、变形特征

野外地质调查表明,在阿木尼克山山前发育一段连续性很好的地表破裂,总体走向 N30°~40°W,长约22km,沿阿木尼克山西南侧山前延伸,断裂切割不同时代的洪积扇及阶地。地表破裂带由一系列断层陡坎(图3a,b)、挤压脊和鼓梁(图3c—f)、断层凹槽(图3g)等构造地貌组成。断层陡坎发育在较新的洪积扇及阶地上,连续性较好,陡坎的长度一般为数米至上百米,通过GPS测得断层陡坎高1.5~2.5m。断裂沿线挤压脊较为发育,有部分发育在最新洪积扇上,高0.3~0.5m(图3h);也有发育在较老的洪积扇上、高达数米甚至十余米、长达数百米的挤压脊(图3c);也有挤压脊被积水冲垮、局部形成峡口的地貌。发育的挤压脊形成反向陡坎,在陡坎北侧往往形成断层凹槽(图3g),凹槽深约3m,长数十米,季节性水系沿凹槽流淌,陡坎南侧形成较多断头沟。

在典型地貌点利用无人机拍摄获取了DEM图像(图4)。从图中可见,在最新的洪积扇上形成了清晰的长约150m的断层挤压脊(图4a)和180m的断层陡坎(图4b)。经差分GPS测量得到挤压脊高约1.2m,断层陡坎高约(2.4±0.1)m(姚生海等,2020b)。

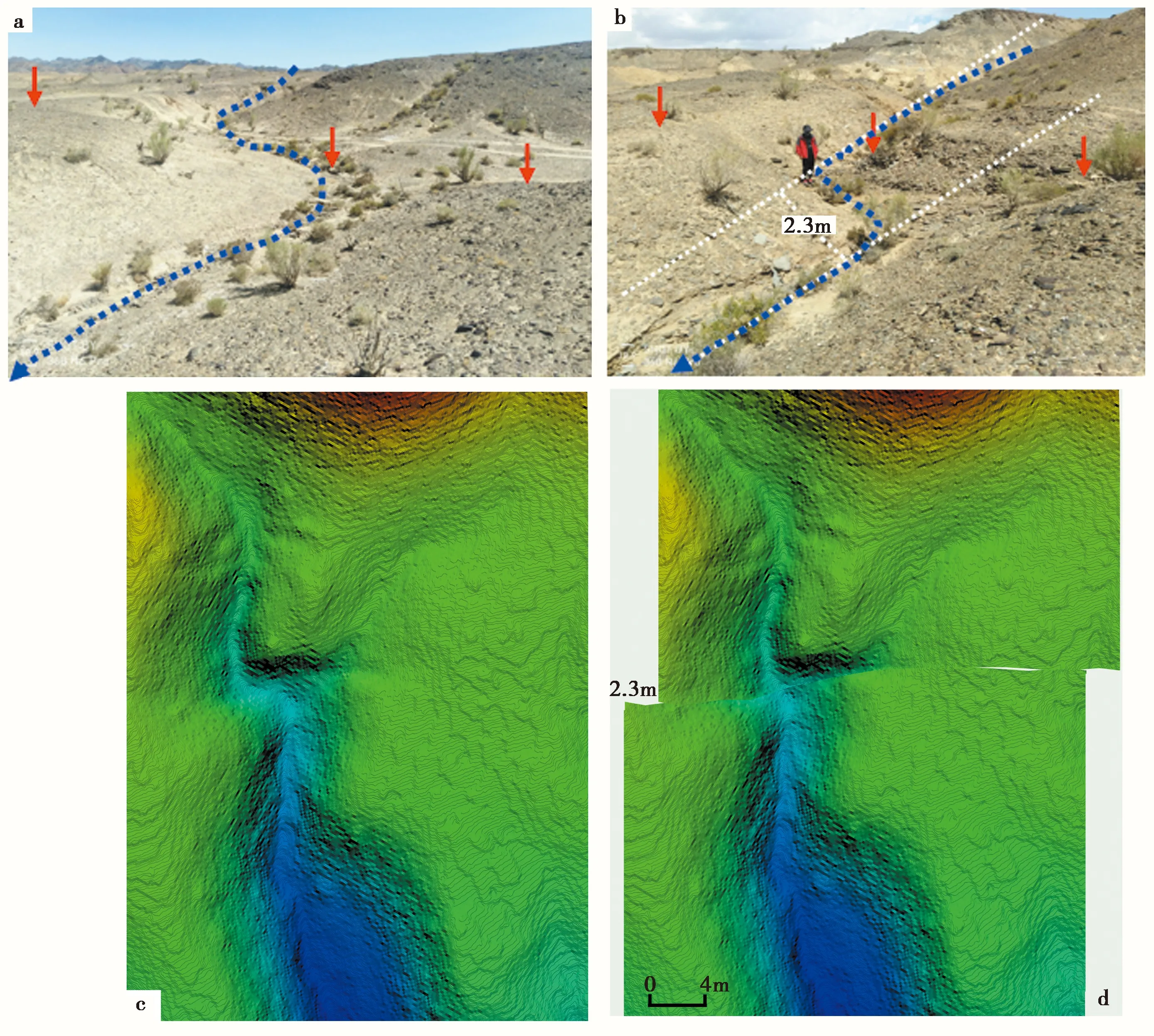

断裂沿线多处冲沟、水系有明显的走滑位错(图5a),通过遥感影像得到Fan1的最大位移量为14m、Fan2的最大位移量为48m(姚生海等,2020b)。在一处洪积扇保存有直角左旋位移,其位移量约为2.3m(图5b),利用低空无人机获取的DEM图(图5c)做出的复原图(图5d)显示位移量为2.3m。根据地表破裂现象,分析认为是某次地震事件所形成的同震位移。

图5 断裂沿线的水系走滑Fig.5 Strike-slip water system along the fault.红色箭头指示断裂位置,蓝色虚线为季节性河流。a 水系左旋走滑;b 水系同震位移;c 同震位移DEM图;d 冲沟位错恢复

图6 探槽1的位置图Fig.6 Position map of Trench 1.a 探槽在影像上的位置;b 探槽处的照片图(镜向NEE)

2.3 探槽剖面的特征

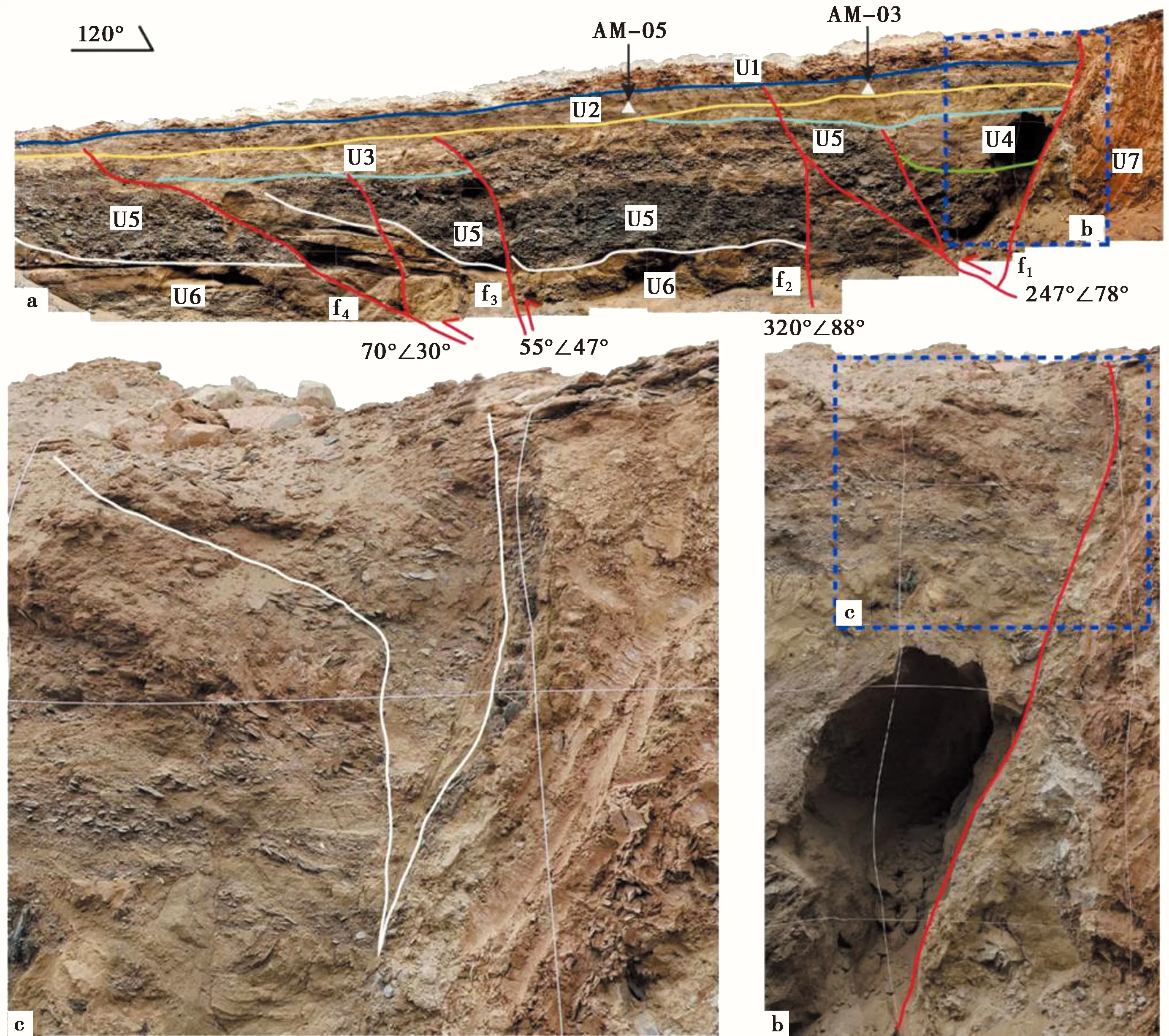

探槽1(36.9050°N,96.5996°E)位于Fan2后缘和Fan3前缘的断层陡坎上,陡坎处于2条冲沟的三角区域,保留了2处最新的断层陡坎(图6a,b),其中一段高约0.5m、长约3m,一段高约1.5m、长约10m。为了更好地揭露古地震的期次,选择在高1.5m的陡坎处开挖探槽。探槽长约22m,宽3m,深3~4m。剖面揭露该处发育多条断层(f1—f4)(图7),其中f1直接断错至顶部,形成宽约20cm、深40cm的断层楔(图7c),楔内灌入粉细砂,下部有灰白色圆形断层角砾岩,并形成陡坎。断层f2的倾角几乎直立,经断面分析认为是一次明显的逆冲兼走滑运动所致,没有发现该断层断错至地表。f3、f4倾角平缓,运动特征以逆冲为主,也未能发现断错至地表的现象。对探槽内稳定的粉细砂层进行OSL测年。AM-03的采样深度为0.7m,测年结果为(11.4±1.5)ka;AM-05的采样深度为0.8m,测年结果为(13.2±1.0)ka。分析该剖面及断错地貌认为,断裂存在多期次活动的特点,最新活动断错了Fan2洪积扇面。

图7 探槽1(TC1)的剖面解译图Fig.7 Trench 1(TC1)profile interpretation.

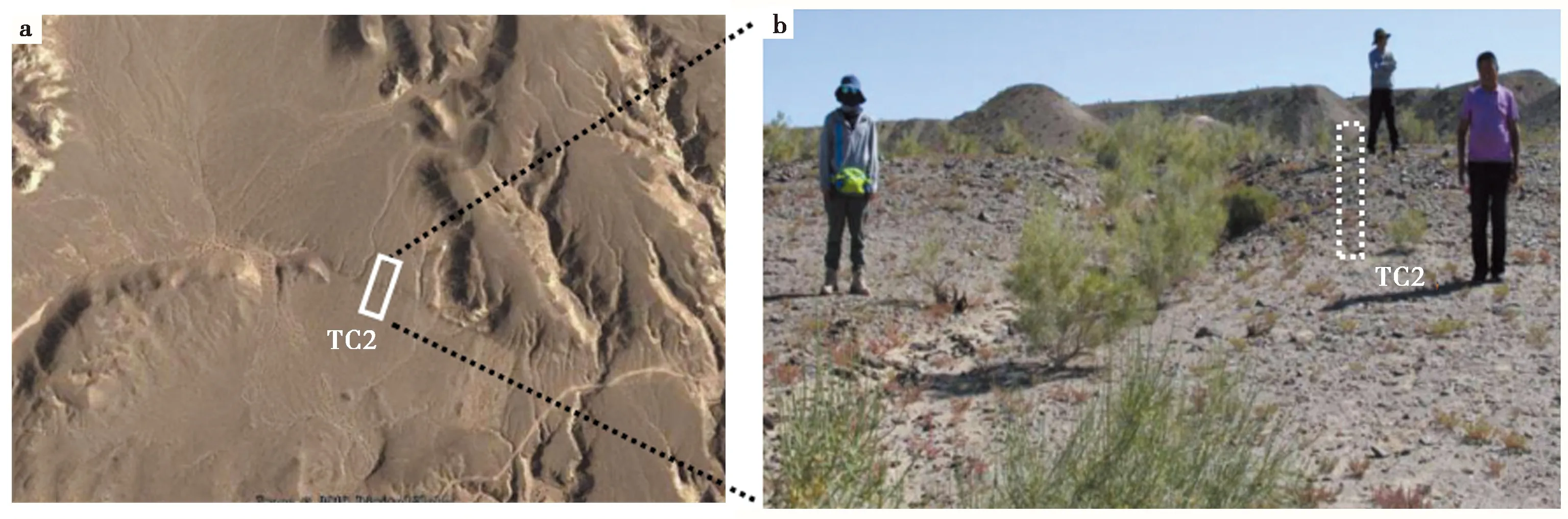

图8 探槽2的位置Fig.8 Position of Trench 2.a 探槽在影像上的位置;b 探槽处的照片(镜向NEE)

探槽2(36.8724°N,96.6218°E)位于Fan1洪积扇的中部,长25m、宽3m、深3.5m(图8a,b)。通过对探槽剖面的分析发现剖面内存在多条断面(图9),其中断层f1处就是地貌形成陡坎的位置,断层f1从下而上贯穿至顶,在顶部有粉细砂颗粒灌入,形成断层楔(图9c)。断层f2、f3倾角陡峭,向外倾斜,没有明显贯穿到顶的迹象。断层f4为逆冲断层,倾角较缓,可明显看到“Z”字形变形。在探槽内不同位置、不同深度处采集细颗粒OSL测年样品,其中NMH-01采集于探槽沟壁上的粉细砂夹层,距顶面0.3m,其年龄结果为(5.0±0.4)ka;NMH-03采集于洪积扇冲沟壁上的粉细砂夹层,距顶面1.8m,测年结果为(8.0±0.6)ka,其地层为一套连续的具水平层理的细砂层;NMH-07采集于探槽沟壁上的粉细砂夹层,距顶面0.3m,测年结果为(7.2±0.9)ka;NMH-10采集于探槽沟壁上的粉细砂夹层,距顶面0.5m,测年结果为(3.1±0.3)ka。分析该剖面及地貌认为,断裂存在多期次活动的特点,最新活动断错了Fan1洪积扇面。

图9 探槽2(TC2)的剖面解译图Fig.9 Trench 2(TC2)profile interpretation.

2.4 断裂带附近的地质灾害特征

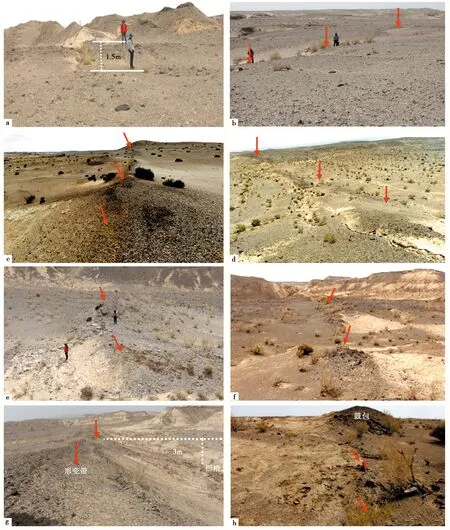

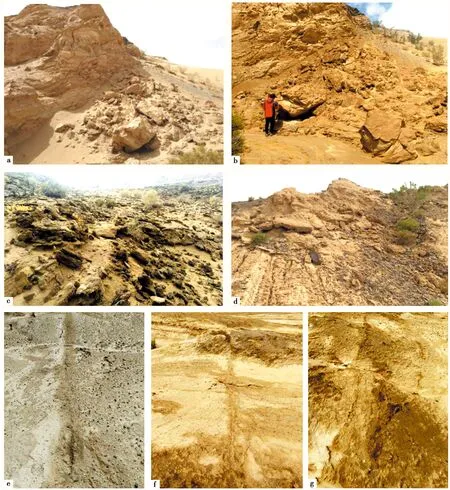

在阿木尼克山山前一带,断裂沿线发育众多的崩塌、滚石、地裂缝等地震地质灾害现象。崩塌体(图10a,b)、滚石(图10c,d)多分布在陡峭的边坡上(图2c),由于该地区岩体以古近-新近系泥岩、砂岩为主,极易风化,地震造成的崩塌体、滚石的体积较小,体积较大的崩塌体直径约为1.5m,多以直径约30cm的滚石为主,分布范围较小,分布区长约200m,呈NNW向线性分布。在阿木尼克山以东(图2e),地表发育多条走向为NNW、宽1~5mm、长几米甚至几十米的地裂缝(图10e,f),由于该段临近北霍布逊湖,沿地裂缝有裂隙水沿断面渗出,裂缝表面有粉细砂溢出,呈现湿润状态。

图10 地震地质灾害的照片Fig.10 Photos of earthquake geological disaster.a、b 崩塌;c、d 滚石;e—g 地裂缝

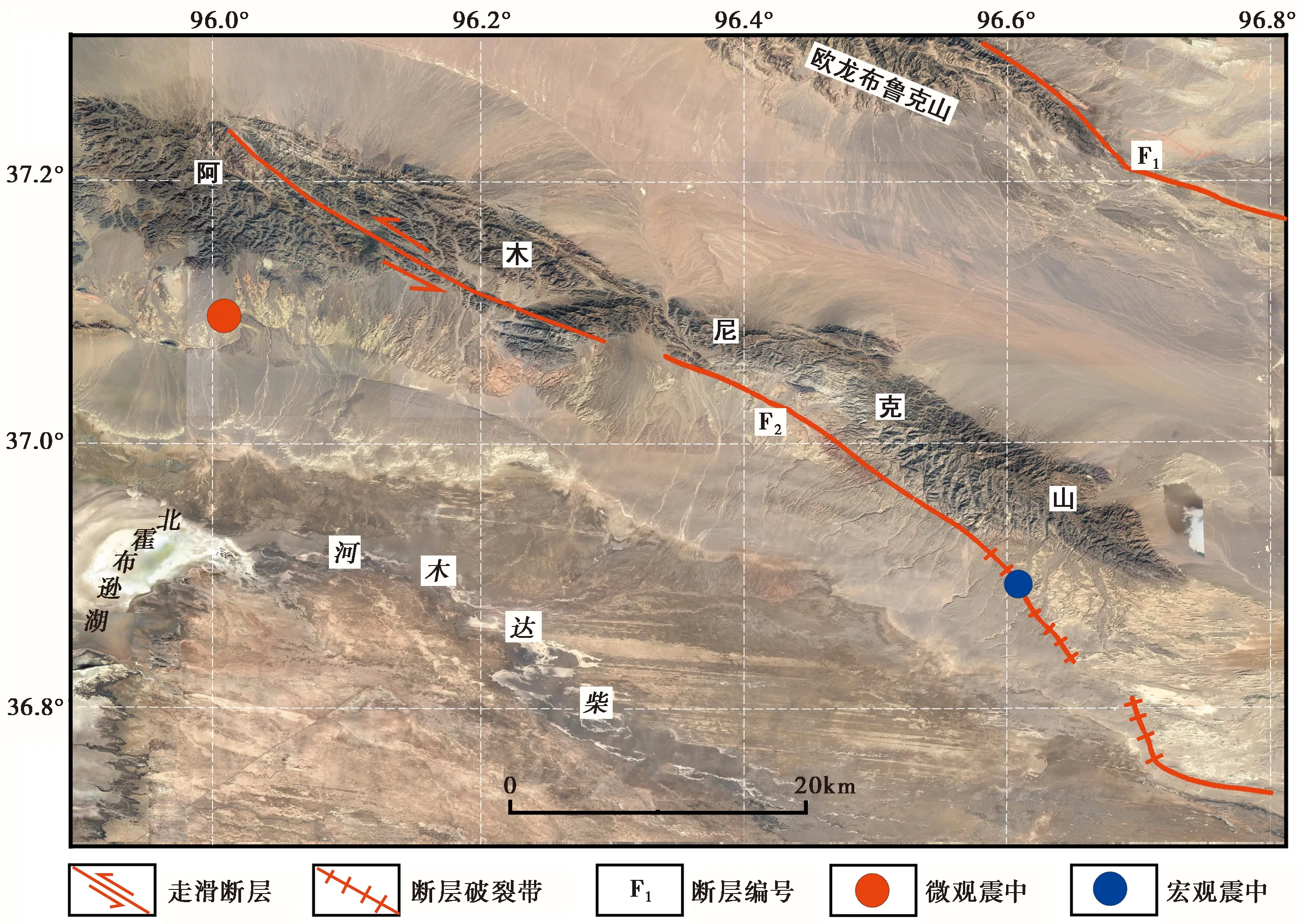

图11 1962年6.8级地震的微观震中和宏观震中分布图Fig.11 Distribution map of the micro-epicenter and macro-epicenter of the M6.8 earthquake in 1962.F1 大柴旦-托素湖断裂;F2 柴达木盆地北缘断裂

3 讨论

对于在阿木尼克山山前所发现的地震地表破裂带,在以往的研究中鲜有报道,且该破裂带在以往的资料中也很少提到。根据中国地震目录(顾功叙,1983)及都兰县县志(都兰县县志编纂委员会,2001)等相关文献描述,该地区历史上曾发生过2次规模较大的强震,即1962年5月21日6.8地震和1977年1月19日6.3级地震。由于该地区为柴达木盆地腹地,自古人迹罕至,加上该地区有文字记载的历史较短,没有可供查询的其他文献资料。根据以往的研究,形成地震地表破裂的地震震级一般都>6.5级(邓起东等,1992)。查询该地区>6.5级以上历史地震资料发现,1962年5月21日北霍布逊湖6.8级地震符合震级要求。

据都兰县志(都兰县县志编纂委员会,2001)记载,1962年5月21日都兰境内的北霍鲁逊湖(即北霍布逊湖)发生7.0级地震,但对于该次地震并没有更多的表述。

顾功叙等(1983)编录的中国地震目录对于该次地震的描述为:“格尔木市区土墙有倒塌或细小裂缝者,一屋顶砖砌烟囱倒塌。农场土砖房塌一间,砖窑洞裂缝。台吉斯南山崖崩。纳苏台(纳赤台)地方屋顶掉土,土崖崩,其南90km的不冻泉地面裂缝长3m,宽1cm。小桥地方河中截流,土坝震裂,震后有新泉出现。巴隆(属都兰)人皆有感,3间质量较差的房屋墙壁破裂,哈土河岸有少量土石倾入河中,陡坡上石头滚落。大柴旦:人惊逃户外,电厂汽轮机因地震故障停电,职工礼堂墙壁有细小裂缝。德令哈:大部分人有感,职工礼堂部分倒塌(震中情况不详)。”

通过查阅县志和地震目录分析认为,1962年5月21日地震的震级可能为6.8~7.0级,但这2份资料中都没有对震中情况的细致描述。综合上述地震记录及阿木尼克山山前地震地表破裂带的展布情况,认为该段地震破裂带可能与1962年5月21日6.8级地震有关(图11):

(1)课题组在1962年6.8级地震微观震中(37.1°N,96.0°E)周边利用遥感解译、地质考察、无人机航拍等手段均未发现断裂最新活动的迹象,也未发现地震触发的滑坡、崩塌等现象。

(2)在阿木尼克山山前发现的地表破裂长约22km,断错或变形地貌清晰,保存较好,探槽揭露出最新活动的断层“通天”,显示断层的活动时代很新。

(3)通过震级与地表破裂的经验关系、同震位移与震级经验关系,计算得到形成22km长地表破裂的地震的平均震级为6.79,形成2.3m的同震位移量的地震的平均震级为7.03(表1),所得结果与1962年5月21日6.8级地震的强度吻合。

当然,由于探槽中断错或覆盖地层样品的测年结果只能揭示断层最新的活动时代为全新世中期以来,不能完全排除阿木尼克山山前所发现的地震地表破裂带是其他史前地震或古地震事件产物的可能性。

表1 根据各类经验关系得到的破裂长度和同震位移Table1 The rupture length and coseismic displacement of earthquakes derived by applying different empirical relations

4 主要认识

(1)遥感影像表明,柴达木盆地北缘断裂在阿木尼克附近线性特征明显、断错地貌清晰。通过野外地质调查发现断裂沿线发育断层陡坎、地震鼓梁、反向陡坎、断层三角面、水系扭错等现象,冲沟最新位错量达2.3m,形成长约22km、走向为 N30°~40°W的地表破裂。探槽揭露有断层“通天”,显示最新活动时间很新。

(2)据中国地震目录(顾功叙等,1983)及都兰县县志(都兰县县志编纂委员会,2001)等相关文献描述,该地区历史上的最强地震为1962年5月21日北霍布逊湖6.8级地震。而该地震的微观震中附近几十千米范围内,仅在阿木尼山前发现与之震级对应的地表破裂带,因此认为该段地震破裂带可能与1962年5月21日6.8级地震有关,但不能完全排该地震地表破裂带是其他史前地震或古地震事件产物的可能性。

致谢本文所用释光年龄由中国科学院青海盐湖研究所盐湖化学分析测试中心测试;兰州大学袁道阳研究员、陕西省地震局冯希杰研究员在室内及野外对本文工作给予了指导;审稿专家提出了宝贵意见和建议。在此一并表示感谢!