沙荒地不同造林模式的土壤改良效应

——以甘肃省民乐县北滩林场为例

2022-09-26樊新华闫春鸣任小凤成彩霞张资良赵维俊

樊新华,牛 赟,闫春鸣,曾 鹏,任小凤,成彩霞,张资良,赵维俊

(1.甘肃省张掖市民乐县林业和草原局,甘肃 民乐 734500;2.淮阴师范学院,江苏 淮阴 223300;3.甘肃省祁连山水源涵养林研究院,甘肃 张掖 734000)

沙荒地是指具有沙质荒地景观特征的土地[1],因其具有光热充足、昼夜温差大等特点,是重要的土地资源,也是推动全国国土绿化的重要载体[2],特别是当今人口增长和经济快速发展的条件下,是实现可持续发展的重要资源。因沙荒地所处的区域环境干旱少雨,风沙灾害严重,特别是土层较薄加上土粒孔隙度大,不易蓄存水分且易蒸发,在这种条件下对其进行植被恢复,多采取人工造林模式,通过造林加快土壤成土过程,改善生态环境,增加植被覆盖度和生物量,以达到改良沙荒地生态系统能力提升的目的。目前,国内已有许多专家和学者对沙荒地的植被恢复模式效应进行了大量的研究,如贾风勤等[3]对图开沙漠沙荒地开展了无灌溉条件下的造林技术试验和围栏封禁效应试验,包括造林树种、造林密度、造林方法等,发现其物种多样性增加了100多种,盖度达到了60%以上。刘建海等人[4]研究了文冠果省级林木良种基地人工种植的文冠果对沙荒地土壤养分元素的影响,发现随着文冠果种植年限的增加,其生长的土壤各层pH值和水溶性盐总量总体上均呈显著下降的变化趋势,而有机质、全氮、有效磷和速效钾等养分含量均呈显著增加的变化趋势。刘歌畅等人[5]研究带状黄柳生物沙障对冀北沙荒地物种组成及多样性的影响时发现,不同坡位新增加的植物种有7科11属17种,而且物种多样性指数表明坡底的多样性显著高于坡顶和坡中。这些研究均表明通过进行人工植被恢复可以改善沙荒地生态环境,但不同地区及其所在环境下的沙荒地植被恢复效应各不相同。

沙荒地在甘肃省民乐县具有一定面积的分布,而且沙荒地资源丰富,但目前对分布在该县域的沙荒地造林模式效应研究鲜有报道,在一定程度上影响了该县域生态环境治理的效果。因此,本研究以已种植在甘肃省民乐县北滩林场的梭梭Haloxylon ammodendron林、柠条Caragana korshinskii林、樟子松Pinus sylvestris+柠条混交林等3种人工造林模式为研究对象,以自然状态下的沙荒地为对照,通过植被调查和土壤理化性质的取样及测定获得基础数据,开展沙荒地不同造林植被恢复土壤理化性质的相关研究,对比分析不同造林模式对土壤物理结构和土壤化学元素等方面的影响,探讨该地区不同造林模式对土壤理化性质的改良效应,旨在为沙荒地植被恢复和生态环境改善提出适宜的人工造林模式,从而提升该地区沙荒地植被恢复率和植被景观质量,这对合理利用沙荒地资源具有重要的理论意义和实践指导作用。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验区位于甘肃省西北部河西走廊中部、张掖市东南部的甘肃省民乐县北滩林场,地理位置为E100°42.41′、N38°42.44′,海拔1 589~1 900 m,地貌类型为平地。年均气温为4~7℃,年均降水量为155~223 mm,年均风速为2.6~4.1 m/s,≥8级的沙尘暴天气出现的频率为20 d左右,夏季干旱少雨,蒸发量大,气候属于温带大陆性荒漠草原气候。立地类型主要为沙荒地,土壤类型主要为风沙土,土壤母质主要为沙地或砂砾。灌溉水主要以地表水为主,其来源主要是祁连山区大气降水及冰川积雪融水,水资源十分紧缺。因气候条件恶劣、土壤贫瘠、水资源缺乏,生态环境脆弱,现有的植被稀少,乔木和灌木树种主要是天然次生、半次生和人工林,主要树种有沙枣Elaeagnus angustifolia、白榆Ulmus pumila、刺槐Robinia pseudoacacia、樟子松、枸杞Lycium chinense、柠条、梭梭等,草本优势种主要有苦豆子Sophora alopecuroides、刺沙蓬Salsola ruthenica、冰草Agropyron cristatum、雾冰藜Bassia dasyphylla等。当地经济活动主要以农业为主。

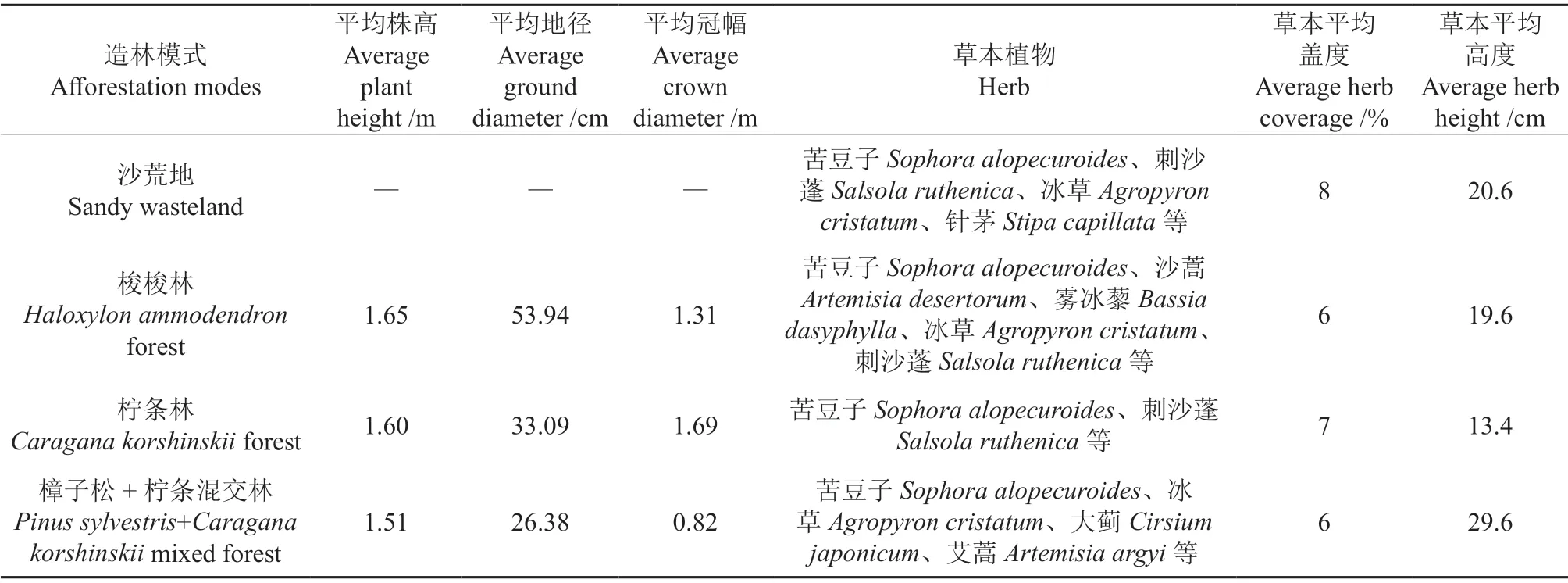

1.2 试验样地的设置及调查和取样

2021年8月在甘肃省民乐县北滩林场建立试验样地,包括对照的沙荒地、梭梭林、柠条林、樟子松+柠条混交林,林场分布的3种人工林栽植于2002—2005年,其中梭梭林种植面积有140 hm2,柠条林种植面积有120 hm2,樟子松和柠条混交林种植面积有100 hm2。在沙荒地和3种人工林中均选择典型立地条件建立3个50 m×50 m的试验样地,共12个试验样地,对试验样地的植被结构进行调查和土壤取样,每个试验样地的情况见表1。植被调查包括乔木和灌木的地径、株高、冠幅,同时调查草本的种类和数量。土壤取样深度 次为0~10、10~20、20~40和40~60 cm。利用100 cm3体积的环刀在每个试验样地利用挖剖面法进行取样,每个样地挖掘3个剖面,3个重复取样,共挖掘36个土壤剖面,然后将环刀及环刀样品一同装在环刀盒内;同时将每个样地3个土壤剖面的同一土层取混合样约1 kg装入密封袋,将环刀盒和密封袋带回实验室测定土壤物理指标和化学指标。

表1 不同造林模式试验样地概况Table 1 Overview of the test sites in different afforestation modes

1.3 样品的测定方法

土壤物理性质的测定包括容重、总孔隙度、毛管孔隙度、非毛管孔隙度、最大持水量、毛管持水量,这些指标均用环刀法测定,其具体的测定方法依据《土壤理化分析》和《森林土壤分析方法》[6-7]。土壤化学性质的测定包括有机质、阳离子交换量、全氮、全磷、全钾、碱解氮、有效磷、速效钾、电导率和水溶性盐总量,其中有机质用高温外热重铬酸钾氧化一容量法测定,全氮用半微量凯氏法测定,全磷用高氯酸消化、钼锑抗比色法测定,全钾用氢氧化钠熔融、火焰光度计法测定,碱解氮用碱解蒸馏法测定,有效磷用碳酸钠碱熔钼锑抗比色法测定,速效钾用火焰分光光度计法测定,这7个指标具体的测定方法依据《土壤理化分析》和《森林土壤分析方法》[6-7];阳离子交换量采用乙酸钠—火焰光度法测定,水溶性盐总量采用pH值8.5的氯化铵+乙醇交换—原子吸收分光光度法测定,这2个指标具体的测定方法依据《土壤农业化学分析方法》[8];电导率采用电极法测定,其具体的测定方法依据《森林土壤分析方法》[9]。

1.4 数据分析方法

基于灰色关联分析的理论与方法[10-11],对甘肃省民乐县北滩林场沙荒地和3种造林模式土壤理化性质进行了灰色关联分析及关联度均值排序,其主要的分析过程包括参考数列和比较数列的确定、数列的无量纲化处理、关联系数和关联度的计算,其具体的过程参考王昭艳等人[12]的分析方法。利用Excel2016软件进行数据的整理和统计,利用SPSS19软件进行方差分析,利用DPS9.50软件进行灰色关联分析。

2 结果与分析

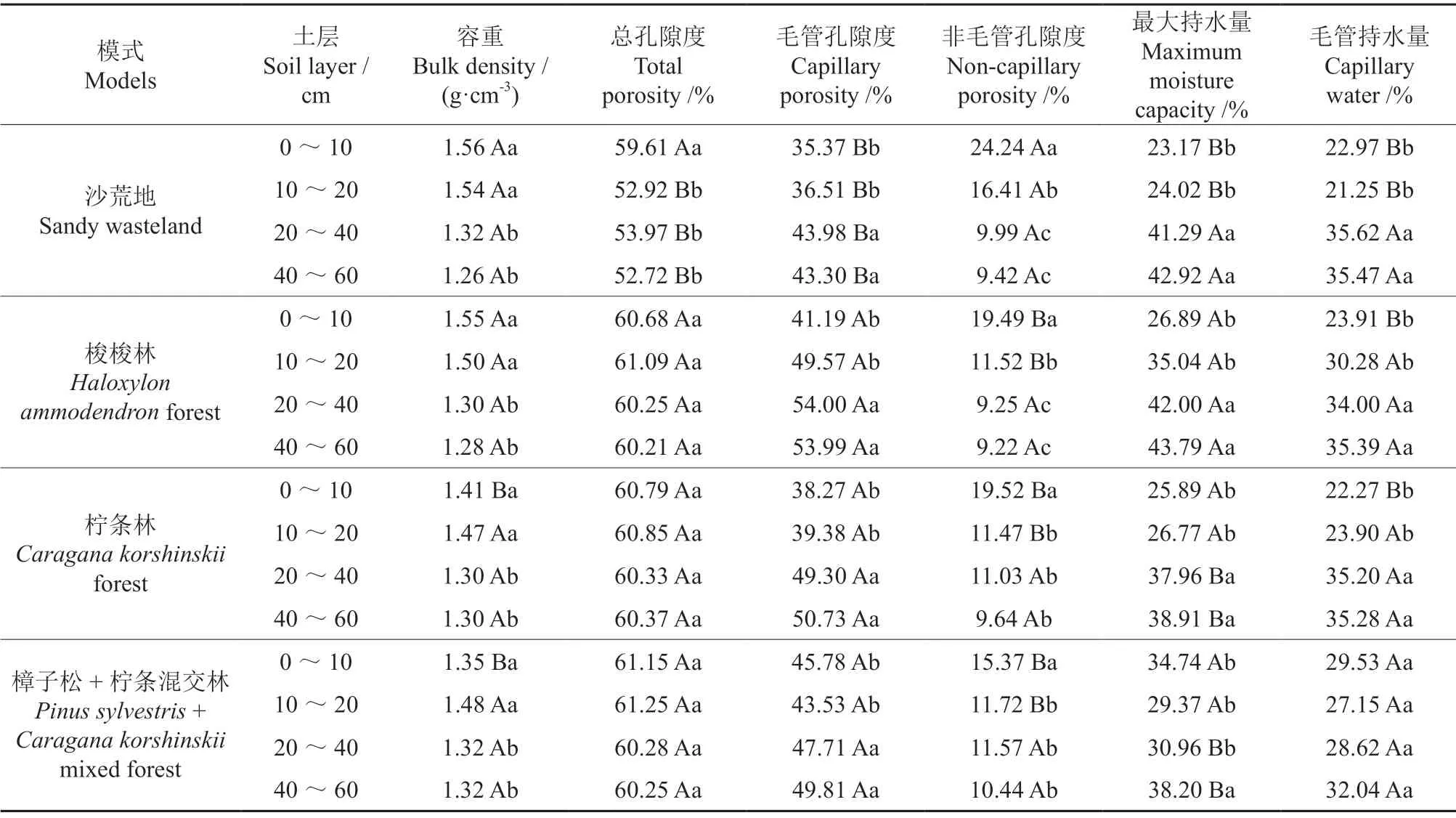

2.1 沙荒地不同造林模式的土壤物理性质

对沙荒地和3种造林模式的土壤物理指标进行了方差分析,结果(表2)表明,同一土壤深度不同造林模式之间,沙荒地和梭梭林在0~10 cm深度的土壤容重显著高于柠条林和樟子松+柠条混交林(P<0.05),其他土层深度的沙荒地和3种造林模式之间的容重均无显著性差异(P>0.05)。沙荒地和3种造林模式在0~10 cm深度的总孔隙度均无显著性差异(P<0.05),沙荒地的毛管孔隙度显著低于其他3种造林模式(P<0.05),而非毛管孔隙度显著高于其他3种造林模式(P<0.05)。沙荒地在10~60 cm深度的总孔隙度和毛管孔隙度显著低于其他3种造林模式(P<0.05),而沙荒地在10~20 cm深度的非毛管孔隙度显著高于其他3种造林模式(P<0.05),沙荒地和3种造林模式在20~60 cm深度的非毛管孔隙度均无显著性差异(P>0.05)。沙荒地在0~10 cm深度的最大持水量显著低于其他3种造林模式(P<0.05),而樟子松+柠条混交林的毛管持水量显著高于沙荒地、梭梭林和柠条林(P<0.05)。沙荒地在10~20 cm深度的最大持水量和毛管持水量显著低于其他3种造林模式(P<0.05)。沙荒地和梭梭林的最大持水量在20~60 cm深度高于柠条林和樟子松+柠条混交林(P<0.05),毛管持水量在沙荒地和3种造林模式中的差异性不显著(P>0.05)。

表2 沙荒地和不同造林模式对土壤物理指标的影响†Table 2 Effects of sandy wasteland and different afforestation modes on soil physical indexes

同一造林模式不同土层深度之间,沙荒地和3种造林模式在0~20 cm深度的土壤容重均显著高于深层土壤容重(P<0.05)。沙荒地0~10 cm深度的总孔隙度显著高于深层土壤深度(P<0.05),3种造林模式之间的总孔隙度均无显著性差异(P>0.05)。沙荒地和3种造林模式在0~20 cm深度的毛管孔隙度显著低于深层土壤(P<0.05)。沙荒地和梭梭林在0~10 cm和10~20 cm深度的非毛管孔隙度显著高于深层土壤(P<0.05),柠条林和樟子松+柠条混交林仅在0~10 cm深度显著高于深层土壤(P<0.05)。沙荒地、梭梭林和柠条林在0~20 cm深度的最大持水量和毛管持水量显著低于深层土壤深度(P<0.05),而40~60 cm深度的樟子松+柠条混交林最大持水量显著低于其他土层深度(P<0.05),毛管持水量均无显著性差异(P>0.05)。

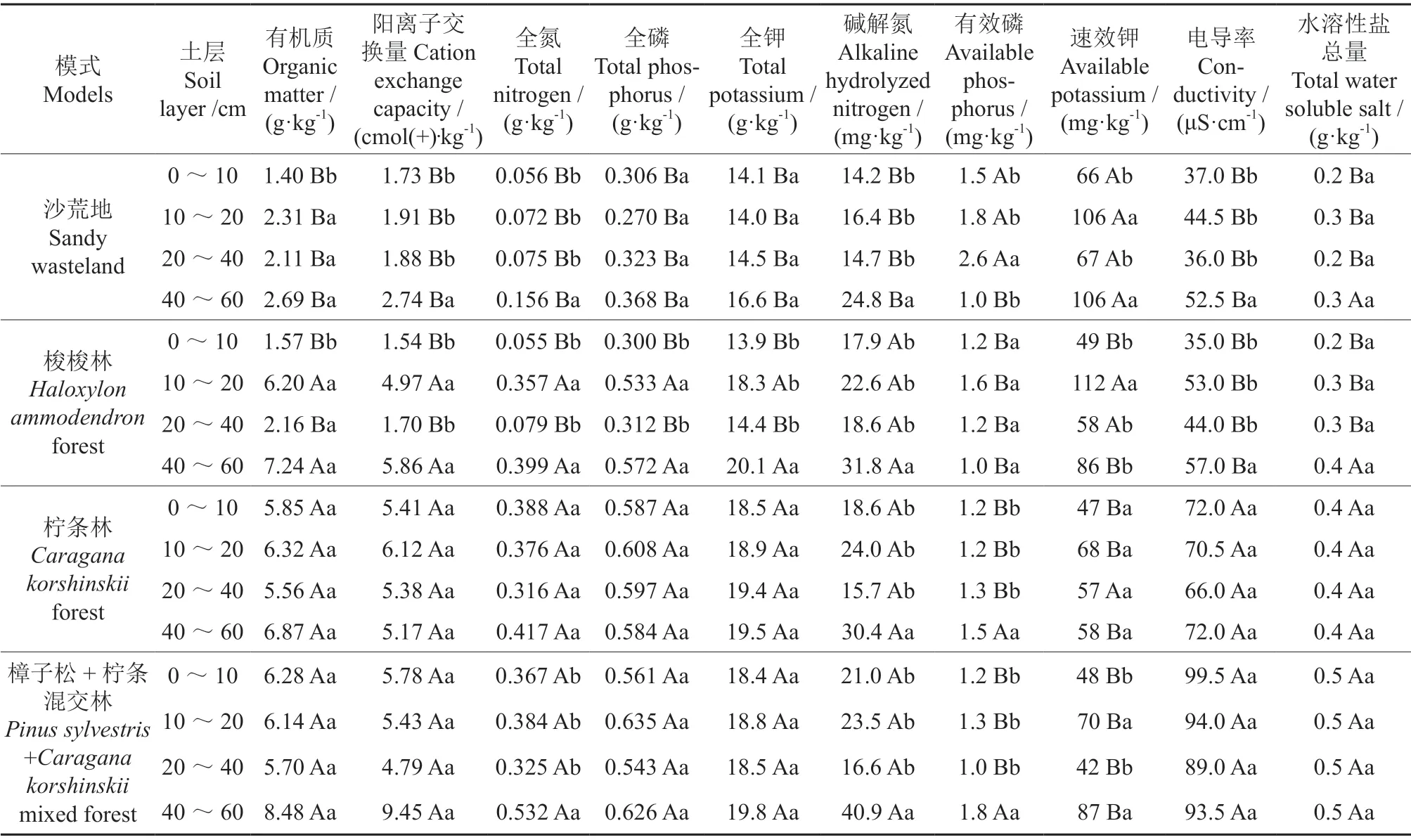

2.2 沙荒地不同造林模式的土壤化学性质

对沙荒地不同造林模式的土壤化学指标进行了方差分析,结果(表3)表明,同一土壤深度不同造林模式之间,沙荒地和梭梭林在0~10 cm和20~40 cm深度的土壤有机质和阳离子交换量显著低于柠条林和樟子松+柠条混交林(P<0.05),而沙荒地在10~20 cm和40~60 cm深度土壤有机质和阳离子交换量显著低于其他3种造林模式(P<0.05)。沙荒地和梭梭林在0~10 cm和20~40 cm深度的土壤全氮、全钾和全磷显著低于柠条林和樟子松+柠条混交林(P<0.05),而10~20 cm和40~60 cm深度沙荒地显著低于其他3种造林模式(P<0.05)。沙荒地不同深度的碱解氮含量显著低于其他3种造林模式(P<0.05)。沙荒地0~40 cm深度的有效磷显著高于其他3种造林模式(P<0.05),沙荒地和梭梭林在40~60 cm深度表现为显著低于柠条林和樟子松+柠条混交林(P<0.05)。沙荒地在0~10 cm深度的速效钾含量显著高于其他3种造林模式(P<0.05),沙荒地和梭梭林在10~20 cm深度的显著高于柠条林和樟子松+柠条混交林(P<0.05),樟子松+柠条混交林在20~40 cm深度的显著低于沙荒地和梭梭林及柠条林(P<0.05),40~60 cm深度的沙荒地显著高于其他3种造林模式(P<0.05)。沙荒地和梭梭林不同深度的电导率和水溶性盐总量显著低于柠条林和樟子松+柠条混交林(P<0.05)。

表3 沙荒地和不同造林模式对土壤化学指标的影响†Table 3 Effects of sandy wasteland and different afforestation modes on soil chemical indexes

同一造林模式不同土层深度之间,沙荒地和梭梭林在0~10 cm深度的有机质显著低于深层土壤深度(P<0.05),而柠条林和樟子松+柠条混交林不同深度的土壤有机质含量差异性不显著(P>0.05)。沙荒地在40~60 cm深度的土壤阳离子交换量显著高于其他土层(P<0.05),梭梭林在0~10 cm和20~40 cm深度的土壤阳离子交换量显著低于10~20 cm和40~60 cm深度(P<0.05),梭梭林和樟子松+柠条混交林土壤阳离子交换量各土层间无显著性差异(P>0.05)。沙荒地和樟子松+柠条混交林在40~60 cm深度土壤全氮含量显著高于其他土层(P<0.05),梭梭林在10~20 cm和40~60 cm深度土壤全氮含量显著高于0~10 cm和20~40 cm深度(P<0.05),柠条林在不同土壤深度的土壤全氮含量差异性不显著(P>0.05)。沙荒地、柠条林和樟子松+柠条混交林不同土壤深度的土壤全磷含量差异性不显著(P>0.05),而梭梭林在10~20 cm和40~60 cm深度土壤全磷含量显著高于0~10 cm和20~40 cm深度(P<0.05)。沙荒地、柠条林和樟子松+柠条混交林在不同深度的土壤全钾含量差异性不显著(P>0.05),而梭梭林在40~60 cm土壤全钾含量显著高于其他土层(P<0.05)。沙荒地和3种造林模式在40~60 cm深度的土壤碱解氮含量均显著高于其他土层(P<0.05)。沙荒地在20~40 cm深度的有效磷含量显著高于其他土层(P<0.05),梭梭林在不同土层深度的有效磷含量差异性不显著(P>0.05),柠条林和樟子松+柠条混交林在40~60 cm深度的有效磷含量显著高于其他土层(P<0.05)。沙荒地和梭梭林及樟子松+柠条混交林在10~20 cm和40~60 cm深度的土壤速效钾含量显著高于0~10 cm和20~40 cm(P<0.05),仅柠条林在不同深度的土壤速效钾含量差异性不显著(P>0.05)。沙荒地和梭梭林的电导率在40~60 cm深度显著低于其他土层(P<0.05),而柠条林和樟子松+柠条混交林在不同土层深度的电导率含量差异性不显著(P>0.05)。沙荒地和3种造林模式的水溶性盐总量在不同土层深度的差异性不显著(P>0.05)。

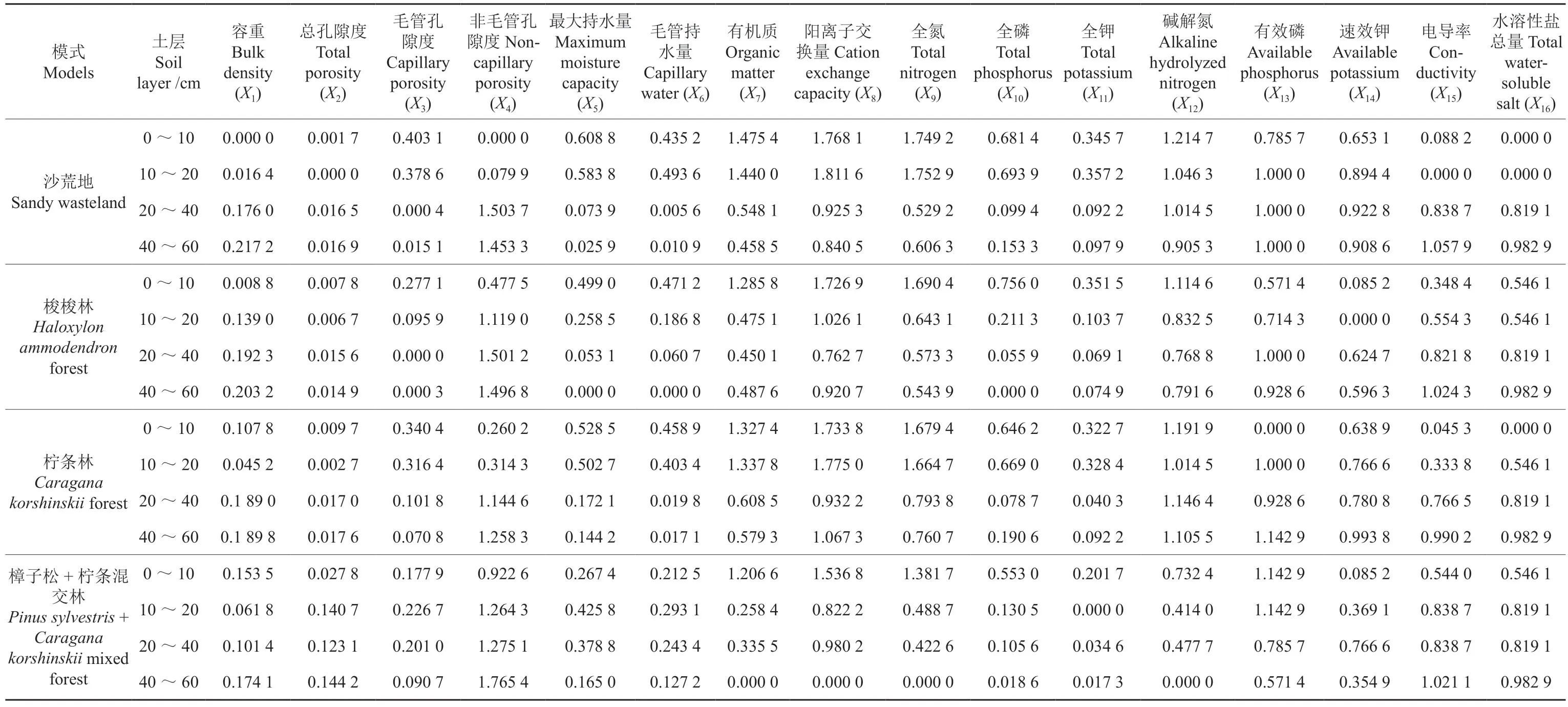

2.3 沙荒地不同造林模式土壤理化性质的灰色关联分析

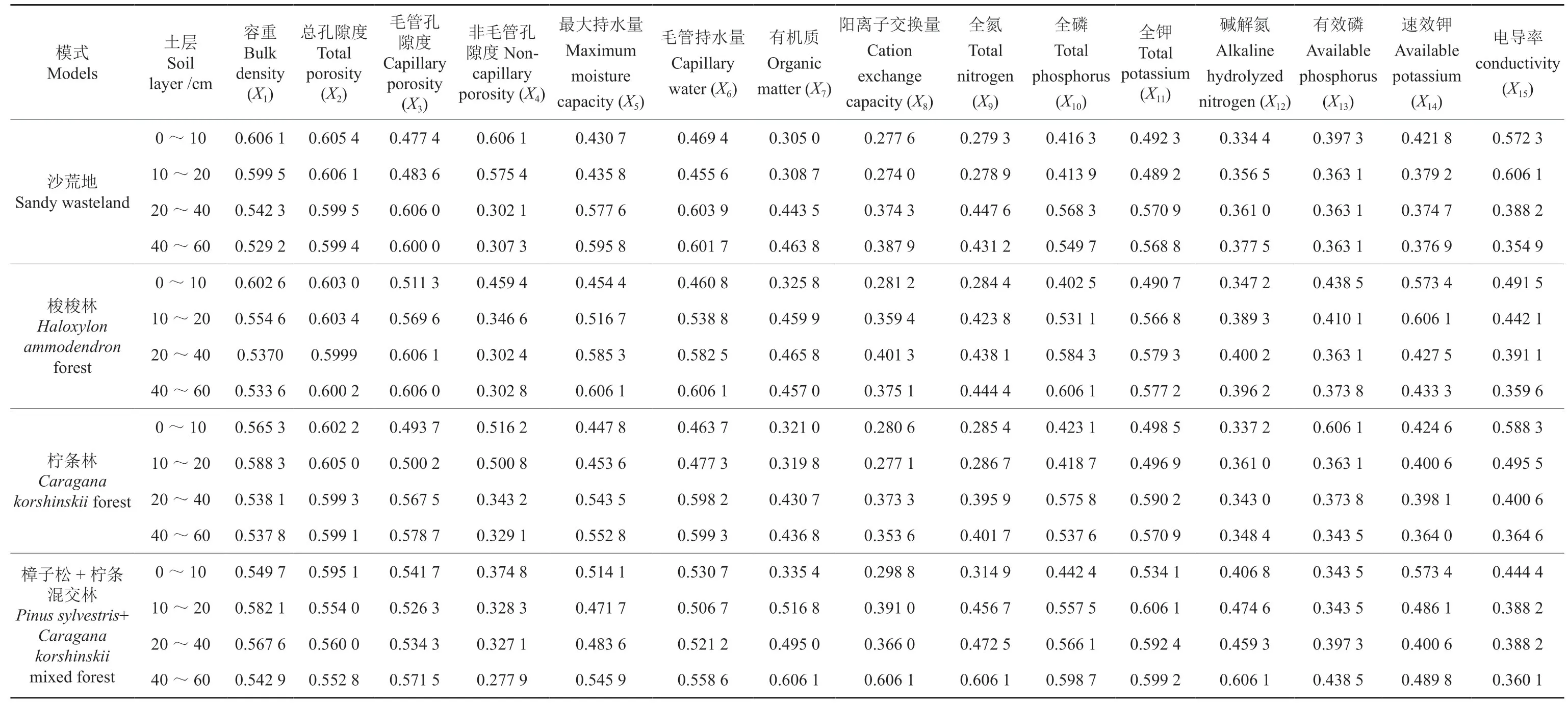

从沙荒地和3种造林模式对不同土层物理指标和化学指标的分析结果来看,不同物理指标和化学指标的含量大小和变化规律各不相同。为更好地比较沙荒地和不同造林模式对土壤理化性质的改良效应,选择土壤物理指标包括容重(X1)、总孔隙度(X2)、毛管孔隙度(X3)、非毛管孔隙度(X4)、最大持水量(X5)、毛管持水量(X6)和土壤化学指标包括有机质(X7)、阳离子交换量(X8)、全氮(X9)、全磷(X10)、全钾(X11)、碱解氮(X12)、有效磷(X13)、速效钾(X14)、电导率(X15)、水溶性盐总量(X16)等16个指标,先对参考数列和比较数列进行无量纲化处理(表4),其中容重、电导率和水溶性盐总量指标取倒数进行正相关处理,之后进行灰色关联分析,包括各对应点的关联系数、关联度及其均值(表5),关联度越大,参考数列和比较数列的发展趋势就越接近,即对土壤改良的效应越好。从表5可以看出,关联度数值大小为樟子松+柠条混交林(0.479 3)>梭梭林(0.472 4)>沙荒地(0.461 2)>柠条林(0.456 2),表明甘肃省民乐县北滩林场的沙荒地和3种造林模式对改良土壤理化效应以樟子松+柠条混交林最好,其次是梭梭林,而柠条林对土壤改良效应不明显。

表4 数据初值化处理结果Table 4 Processing results of soil physical and chemical property indexes

表5 土壤理化性质指标关联系数及关联Table 5 Relation coefficients and degrees of soil physical and chemical indexes

3 讨 论

甘肃省民乐县北滩林场的3种人工林造林模式均明显地改善了土壤物理性状,提高了化学元素含量。与沙荒地相比,土壤容重和非毛管孔隙度降低,总孔隙度、毛管孔隙度、最大持水量和毛管持水量增加,土壤有机质、阳离子交换量、全氮、全磷、全钾、碱解氮等含量增加,这与其他大多学者关于沙化土地人工造林进行植被恢复对土壤理化性质影响的研究结果一致[13-15],原因是进行人工造林植被恢复后,林木在生长的过程中代谢的叶、枝、皮等枯落物以及根系的伸展、死亡、分泌等作用积累了有机营养物质[16],使得原本贫瘠的土壤团聚体增加;另外林木的阻挡作用降低了风力对土壤的侵蚀,同时截获了被风吹起的碎屑物质、细粒物质等累积在冠层下,亦使得土壤中的有机物质增加,进而改善了土壤的理化性质。土壤有效磷和速效钾含量的降低,可能是进行人工造林后,土壤中的磷、钾速效养分被植物生长所吸收,因为土壤中的磷、钾速效养分主要来源于土壤母质的风化作用,同时也说明了研究区沙荒地的土壤磷、钾速效养分含量较低,土壤母质风化能力弱。柠条林和樟子松+柠条混交林土壤电导率和水溶性盐总量增加,这与两种植被的旺盛生命力活动有关,原因可能是植物强的蒸腾作用使得土壤深处的盐分随水分的强烈蒸发作用而运移到土壤上部。在植被恢复的初期阶段,植被恢复对土壤理化性质的作用主要在表层[17],本研究亦证明这一点,本研究中人工造林对土壤主要物理指标的影响集中在0~20 cm土层,化学指标的影响主要表现在0~40 cm土层。

3种人工林造林模式对土壤理化指标的影响各不相同。对土壤主要理化指标的灰色关联进行分析,表明樟子松+柠条混交林和梭梭林的关联度数值大于对照沙荒地,而柠条林对沙荒地土壤的改良不明显,说明不同造林模式对土壤理化性质的影响程度各不相同,产生这种原因的可能一是不同造林模式的不同植被形态特征对风沙的拦截及地表枯落物的影响不同,如樟子松+柠条混交林株丛径较大,拦截的近地有机物质多,对土壤的改良效果好;二是不同植被的枯落物凋落量及其养分含量存在差异;三是不同造林模式的微生境差异影响了枯落物和土壤养分的速率不同。另外研究还发现,樟子松+柠条混交林对土壤理化性质的改良效果好于纯林(梭梭林),这可能是混交林中不同树种生长的过程中生物学特性决定的,如混交林根系发达、土壤微生物活性加强、枯枝落叶成分复杂等因素的共同作用改善了土壤理化性质。该结论也在同类研究中得到了证实,如台湾桤木与马尾松、巨尾桉、红锥混交造林对土壤理化性质的改善优于台湾桤木纯林[18],光皮桦+杉木混交林的土壤理化性质主要理化指标优于纯林[19],桉树+格木混交林较纯林能改善土壤理化性质,提高土壤酶活性[20]。由此可见,在沙荒地营造人工林的过程中,建议优先考虑营造乡土树种的混交林。

本研究仅分析了甘肃省民乐县北滩林场已种植的3种人工林造林模式对土壤理化性质的影响,而未对其他的人工林造林模式进行研究,因为在民乐县沙荒地还种植了沙枣、白榆、刺槐等人工造林树种,需要对这些树种人工造林模式包括纯林和混交林进行对比研究,以期为民乐县沙荒地及同类地区的树种选择和植被恢复提供理论依据。另外需要对现有的人工造林模式进行长期定位监测,尽管现有的植被已经生长了15年多,但是在今后的生长过程中,林地沙荒地土壤层可能会出现因土壤干旱、土壤盐分增加等导致的林木生长出现枯梢、生长衰退等情况,需要开展持续研究并进行验证人工选择树种的有效性和长期性,为该区域的沙荒地人工造林提供理论数据和数据支撑。

4 结 论

与沙荒地对照相比,3种造林模式均能有效地影响土壤物理性质和土壤化学性质,从土壤物理性质来看,改良了土壤表层结构,增加了最大持水量,提升了毛管持水量;从土壤化学性质来看,土壤剖面有机质、全氮、全磷、全钾、碱解氮、阳离子交换量等养分有所改善,但有效磷、速效钾含量均减小,而土壤电导率和水溶性盐总量增大;不同的造林模式对土壤理化性质的影响主要体现在浅土层,而且土壤物理结构和土壤化学元素的影响存在差异。从土壤理化性质的灰色关联分析结果来看,不同造林模式中樟子松和柠条混交林对土壤理化性质的改良效应最佳,其次是梭梭林,而柠条林的改良效果不明显。因此,在甘肃省民乐县北滩林场沙荒地进行人工造林的植被恢复模式选择中,就目前已种植的3种人工林来讲,建议优先进行大面积推广樟子松+柠条混交林造林模式。