城乡居民膳食结构变迁对耕地资源的影响

——基于1981—2019年中国城乡居民食物消费数据

2022-09-24余慧容杜鹏飞

余慧容,杜鹏飞

(1.清华大学环境学院, 北京100084;2.环境模拟与污染控制国家重点实验室,北京 100084)

1 引言

耕地资源是保障食物安全的核心要素,直接关系到植物性食物的生产及畜禽水产饲养所需饲料的供给[1-2]。随着社会经济的快速发展,耕地资源的可持续利用面临着前所未有的压力:一方面来自生产端耕地的被占用与功能消退,另一方面源于消费端的人口食物需求总量增加及居民食物消费结构变化。现有关耕地资源可持续利用方面的研究大多聚焦在生产端[3-5],而针对消费端的研究则相对较少。随着中国城乡居民对食物的需求日益增长且日趋多样化,消费端对耕地资源的影响日益凸显。因此,非常有必要从消费端探究膳食对耕地资源的影响。在中国,城乡发展不平衡不协调是制约当前经济社会发展的最突出矛盾[6],在消费端尤为明显[7]。中共十九大报告明确提出“建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系”。故此,在中国重塑城乡关系的大背景下,亟需厘清基于消费端的城乡居民膳食需求差异及其与耕地资源的相互关系,这对于中国耕地保护、食物安全、城乡融合、国民健康乃至国家健康可持续发展均具有重要意义。

现阶段,已有不少学者对膳食与耕地资源之间的关系进行研究。国际上对膳食与耕地资源之间相互关系的研究兴起于21世纪初,GERBENS-LEENES等于2002年利用统计数据和家庭调查数据,详细核算荷兰1990年100多种食物在其生产过程中所需的土地面积[8]。该方法对数据要求高、数据收集耗时多、运算量大,难以运用于长时间尺度的研究。为了克服此缺陷,KASTNER和NONHEBEL在GERBENSLEENES等研究的基础上,引入等效农作物的概念,进一步简化计算方法与计算流程,并借助FAO的食物平衡表计算分析了菲律宾1919—2003年长时间尺度的耕地需求变化[9]。此后,该方法在全世界范围内得到广泛的应用[10-13]。国内对膳食与耕地资源的关系研究起步相对较晚,2010年ZHEN等首次将GERBENS-LEENES等的方法运用于中国西部的宁夏固原地区,借助实地调查数据计算2006年当地农村居民基于食物消费的耕地需求量[14]。由于该方法对数据的高要求,已有文献仅将其运用于局域尺度特定人群在特定年限的膳食特征与耕地资源关系研究,如高利伟将其运用于2010年西藏“一江两河”流域的农村居民[15],LI等则针对旅游人员这一特殊群体,用GERBENS-LEENES等人的方法研究2013—2015年拉萨旅游人员的膳食耕地需求量[16]。而KASTNER和NONHEBEL的改进方法则往往运用于长时间尺度和较大空间尺度的研究:在省级空间尺度上,王佳友等运用该改进方法借助统计年鉴数据对广东省居民自20世纪80年代以来食物消费结构对耕地需求的影响进行分析[17]。在全国尺度上,杨旺明等[18]、刘春霞与王芳[19]、张翠玲等[20]均运用KASTNER和NONHEBEL的改进方法,假设市场上的供给量和需求量相等,借助FAO中国食物均衡表(Food Balance Sheet)中的食物总供给量数据,分别从饮食影响因素、居民食物消费模式、食物消费结构优化等角度研究近三四十年中国居民总体膳食特征与耕地资源之间的相互关系。FAO中国食物均衡表来源于联合国粮农组织网站①参见https://www.fao.org/faostat/en/#data。,记录着中国自20世纪60年代以来的各类食物总供给量、总生产量等信息,将其用于膳食与耕地资源关系分析具有数据完整、易获取等优点,缺点在于:(1)其将食物总供给量作为消费量进行分析,供给量与消费量相等的前提条件是市场完全竞争,这与不完全竞争市场的现实情形有所偏差;(2)食物总供给量无法体现城乡居民的食物消费差异。而长时间尺度的中国城乡居民的食物消费数据需通过收集整理汇总国内不同年代的统计资料而得。故此,本文通过中国统计资料馆、图书馆、中国经济社会大数据研究平台、EPS全球统计数据/分析平台、布瑞克农业数据平台等多个渠道收集整理20世纪80年代以来的中国城乡居民食物消费数据和农产品生产数据,并在此基础上对城乡居民膳食结构与营养变迁对耕地资源的影响进行长时间尺度的分析,并结合最新《中国居民膳食指南》提出的不同能量水平基本理想膳食模型分析未来城乡膳食变迁方向及其对耕地资源的影响,旨在为城乡融合、国民健康及耕地保护决策提供相应的科学支撑。

2 研究方法

2.1 数据来源与预处理

城乡居民膳食数据来源于中国统计局,是由历年的《中国统计年鉴》(1981—2020年)、《中国住户调查年鉴》(2011—2020年)、《中国城市(镇)生活与价格年鉴》(2006—2012年)、《中国价格及城镇居民家庭收支调查统计年鉴》(1996—2005年)、《中国城镇居民家庭收支调查资料》(1987—1991年、1994年)、《“六五”期间我国城镇居民家庭收支调查资料》、《农村住户调查资料提要1954—1988年》、《农村住户调查资料》(1990—1991年)、《中国农村住户调查年鉴》(1992年、2000—2010年)及各省的统计年鉴综合整理而得,时间尺度为1981—2019年。其中,2013年以前城镇的粮食消费量是按加工粮统计,本文中依据相关文献研究成果[21-22],按0.75的转换系数将其折算为原粮,粮食消费量统一用原粮计算。由于国家统计局的食物消费数据主要是指城乡居民的居家消费量,并未考虑外出就餐及其他食物来源的消费量[18],本文综合《2021中国与全球食物政策报告》[23]和蔡祖聪[24]等研究成果中的城乡居民在外消费比例系数对城乡居民的人均食物消费量进行修正,获得最终的城乡居民膳食数据。

此外,油料作物中菜籽油与大豆油的总产量与总压榨量、糖料作物中的甘蔗与甜菜总产量与总含糖量均来源于布瑞克数据库②参见http://www.agdata.cn/。,动物性食物的耗粮量来源于历年的《全国农产品成本收益年鉴》,肉蛋奶产量、各农作物播种面积、耕地面积来自EPS数据库③参见https://www.epsnet.com.cn。及相关文献[25-26]。其中,部分年份缺失的数据按其最近的两个年份均值进行估算。

2.2 研究方法

2.2.1 膳食营养分析

本文选取能量以及蛋白质、脂肪、胆固醇、膳食纤维及碳水化合物5种重要的宏量营养素来对城乡居民的膳食营养进行分析。城乡居民的每日膳食营养计算公式如下:

式(1)中:Nutrienturban or rural为城镇居民(或农村居民)的每日膳食营养(kcal或g);Fi为人均膳食量,即人均第i类食物的消费量(kg/人);ni,j为第i类食物的第j种营养素代表值,其取值基于《中国食物成分表》[27]。j为能量与主要的宏观营养素(包括蛋白质、脂肪、胆固醇、膳食纤维及碳水化合物)。i为膳食结构中的食物种类,文中涉及的主要食物种类有11类,分别为粮食、蔬菜、水果、植物油、食糖、猪肉、牛羊肉、禽肉、水产品、蛋类和奶类。

2.2.2 膳食耕地足迹

本文基于KASTNER和NONHEBEL的耕地需求核算方法[9],借助膳食耕地足迹来分析膳食变迁对耕地资源的影响。其中,膳食耕地足迹是指膳食结构中各类食物在生产过程中所占用的耕地面积[9,28],其计算流程如图1所示。

图1 居民膳食与耕地资源的转换关系Fig.1 Conversion from diet to cultivated land footprint

具体的计算公式为:

式(2)—式(5)中:L为人均膳食耕地足迹(m2/人);LTotal为总膳食足迹(m2),即人均膳食足迹(L)与人口(Pop)的乘积;Ai为人均所需食物等效农作物播种面积(m2/人);I为复种指数,为食物等效农作物总播种面积与对应的耕地面积(总耕地面积扣除棉麻烟的种植面积)的比率[29];Pi为人均食物等效农作物需求量(kg/人);Yi为食物种类i对应等效农作物的单位面积产量(kg/ m2);Fi为人均膳食量,即人均第i类食物的消费量(kg/人)。在本文所涉及的11类食物种类中,水果作物包括瓜果和园林水果,按照土地利用分类的最新官方文件《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》 中耕地的定义,园林水果属于园地出产,故在计算膳食耕地足迹时仅考虑瓜果部分。瓜果的消费量缺乏相应统计数据,其数值由瓜果产量占水果总产量的比例进行估算。Ci为食物种类与对应等效农作物类型之间的转换系数。粮食、蔬菜、瓜果、植物油、食糖及动物性食物所对应的等效农作物分别为粮食作物、蔬菜、瓜果、油料作物、糖料作物和用于饲料的粮食作物。这里的转换系数主要反映食物的加工情况。其中,粮食(以“原粮”计算)、蔬菜和瓜果由其等效农作物直接产出,故粮食、蔬菜类及水果类的转换系数为1。植物油与油料作物的转换系数取决于油料作物的出油率,数值上等于出油率的倒数。本文以菜籽油和大豆油为代表(因菜籽油和大豆油是我国最主要的两种食用植物油,二者消费份额占植物油总消费份额的一半以上),根据每年菜籽油与大豆油的总产量与总压榨量之比计算出每年相应的出油率。食糖与糖料作物的转换系数为糖料作物出糖率的倒数,数值上等于甘蔗与甜菜的总产量与总含糖量的比值。动物性食物与饲料粮作物的转换系数取决于猪肉、牛羊肉、禽肉、水产品、蛋类和奶类各自的耗粮系数。耗粮系数为各类动物性食物的耗粮量(耗用的各种饲料折成粮食的数量)与净肉(或蛋或奶)产量之比。由于统计年鉴上的肉类产量以酮体(禽畜、水产等屠宰后的含骨头的躯干部分)重量为准,需将其乘上净肉系数以获得净肉产量(酮体去骨头后的肉量)。其中,猪肉、牛肉、羊肉、禽肉、水产品、蛋类和奶类的净肉系数分别为0.83、0.80、0.70、0.75、0.55、0.95和1[30]。本文中涉及粮食部分(包括饲料用粮)均统一折算为“原粮”。

3 结果与分析

3.1 城乡居民膳食变迁特征

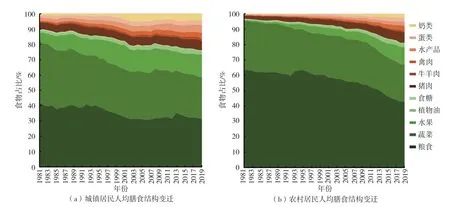

3.1.1 膳食结构变迁

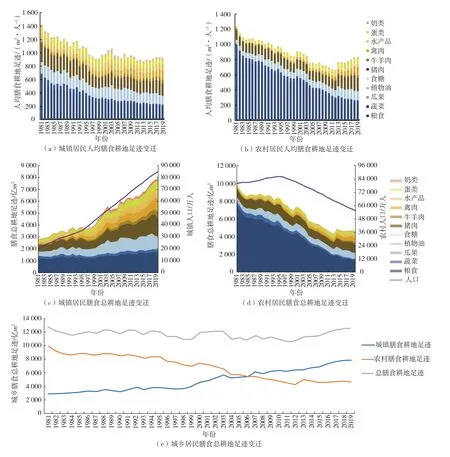

由图2可知,1981—2019年中国城乡居民的人均膳食结构呈现出如下特征:(1)城镇居民的动物性食物比例均高于农村居民;(2)食物日趋均衡化,城乡居民膳食结构差异在缩小。城乡居民的植物性食物比例均日趋减少、动物性食物比例均日趋上升。其中,城镇居民的动物性食物比例由20世纪80年代初的10.1%上升至2019年的23.9%,农村居民的动物性食物比例由20世纪80年代初的3.2%上升至2019年的19.3%。这与我国城乡居民收入增长、膳食消费水平提升密切相关。

图2 城乡居民人均膳食结构变迁Fig.2 Changes in the per capita dietary structure of urban and rural residents

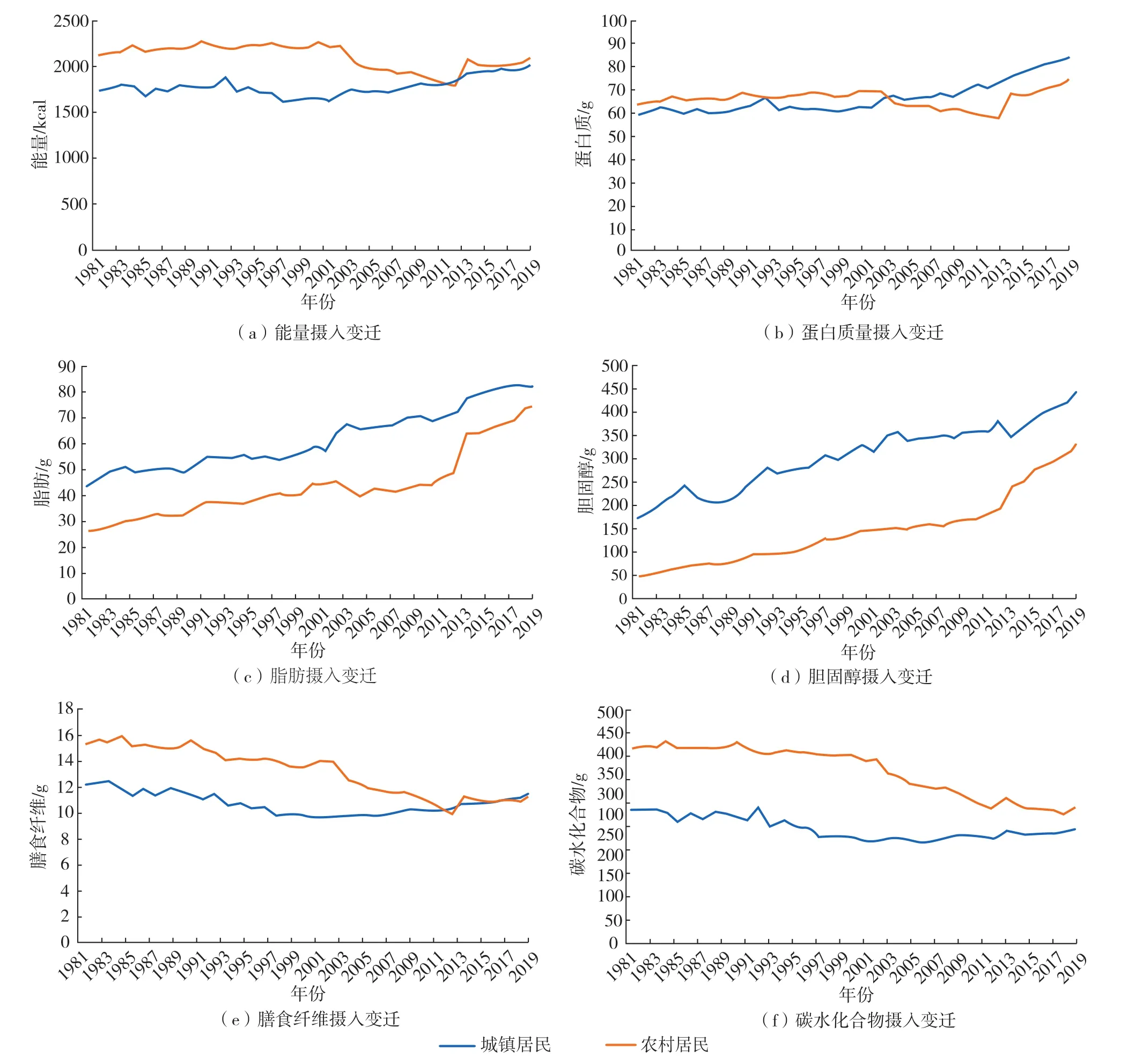

3.1.2 膳食能量与营养变迁

1981—2019 年,城乡居民的人均每日膳食营养整体呈现出如下特征:在膳食能量方面(图3(a)),农村居民高于城镇居民,城镇居民膳食能量有所上升,农村居民所有波动且近几年呈上升趋势;在膳食蛋白质方面(图3(b)),城乡居民均有所上升,城镇居民的膳食蛋白质增速高于农村居民;在膳食脂肪与胆固醇方面(图3(c)和图3(d)),城乡居民均呈现出较大幅度的增长;在膳食纤维方面(图3(e)),城乡居民均呈现出先减少后增加的趋势;在碳水化合物方面(图3(f)),城乡居民均有所减少,农村居民的减少幅度高于城镇居民。这些主要受城乡居民膳食结构变动的影响:依据《中国食物成分表》,动物性食物的蛋白含量低于豆类但高于粮食、水果、蔬菜,脂类主要存在于油脂及动物性食物中,而膳食纤维和碳水化合物主要存在于植物性食物中;故此,随着城乡居民动物性食物食用比例上升、植物性食物食用比例下降,其动物性蛋白摄入量增加,脂肪与胆固醇摄入量则相应增高,而膳食纤维和碳水化合物的摄入量则相应的减少。这些膳食营养在2013年有波动,这是由于受城乡住户调查一体化改革影响,国家统计局的统计指标与统计范围有所变化而致[31],但该波动对整体营养变迁趋势研究影响不大。

图3 城乡居民人均每日膳食营养变迁Fig.3 Changes in the per capita dietary nutrition of urban and rural residents

3.2 城乡膳食变迁对耕地资源的影响

从城乡人均膳食耕地足迹来看(图(4a)—图(4b)),城镇居民的整体人均膳食耕地足迹大于农村居民。1981—2019年,城乡居民的人均膳食耕地足迹均呈现出先下降后上升的趋势。前期城乡居民人均膳食耕地足迹的减少主要受中国食物等效农作物生产水平提高的影响;而后期城乡居民人均膳食耕地足迹的增加主要受膳食结构变化的影响,城乡居民人均动物性食物摄入量较大幅度增加,人均动物性食物耕地足迹增加的幅度大于其植物性食物足迹减少的幅度。其中,2000—2003年、2009年出现断层式增长,前者是由于国家农业政策调整、农民生产积极性下降及自然灾害比较严重等综合因素导致此阶段国家粮食单产减少、耕地足迹增加,后者是源于第二次全国土地调查的耕地面积大于详查数据而致。

图4 城乡膳食耕地足迹演变特征Fig.4 Changes in the dietary cultivated land footprints of urban and rural residents

从城乡总膳食耕地足迹来看(图(4c)—图(4e)),1981—2019年城乡居民的总膳食耕地足迹波动中有所上升,由1981年的12 700亿m2增加到2019年的12 493亿m2。其中,城镇居民的总膳食耕地足迹由1981年的2 821亿m2增加到2019年的7 889亿m2,而农村居民的总膳食耕地足迹则从1981年的9 879亿m2减少到2019年的4 605亿m2。这主要受到城乡人口变动的影响,随着我国城镇化的推进,特别是1995年之后城镇人口急剧上升、农村人口急剧减少,城镇人口从1981年的17 245万人增加至2019年的84 843万人,农村人口由79 901万人减少至55 162万人。

超声造影是通过向体内注入造影剂来提高超声显像效果的技术,可以较好地反映组织的血流灌注情况,是彩色多普勒成像之后超声医学的再一次革命,具有里程碑式的意义。与常规超声相比,超声造影可以检出常规超声显示不清的微弱血流信息和微小病灶,叶桂宏等[4]研究发现,超声造影与增强CT扫描在肝癌病灶检出率方面无差异,且超声造影对<1cm的肝癌病灶的诊断比增强CT更有优势。

3.3 城乡膳食变迁趋势与耕地资源保护

本文基于最新《中国居民膳食指南》所提出的理想膳食模型及城乡融合的发展方向,选取其低、中、高三种能量膳食模型作为未来的城乡健康营养膳食趋势目标,并结合《国家人口发展规划(2016—2030年)》中预测2030年人口14.5亿人、城镇化70%等指标测算未来三种理想膳食模型的耕地足迹,并将其与2019年城乡居民膳食现状进行对比,所得的结果如图5、表1所示。

图5 城乡居民膳食现状及未来理想膳食模型Fig.5 Current situation and future ideal dietary patterns of urban and rural residents

表1 城乡居民膳食变迁趋势及其对耕地影响Tab.1 Dietary changing trends of urban and rural residents and the impacts on cultivated land

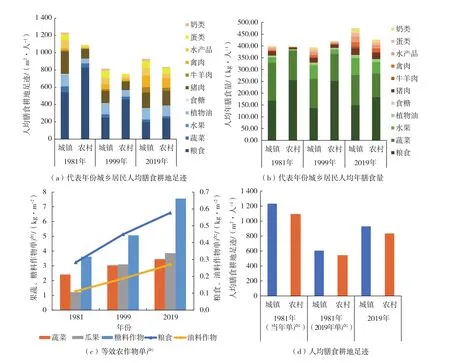

在膳食结构方面(图5、表1),城乡居民的动物性食物比例现状与理想膳食模型相比仍然偏低,现阶段城镇居民与农村居民的动物性食物比例分别为24%和19%,而低、中、高能量三种理想膳食模型的动物性食物比例均大于25%,分别为34%、30%和27%。按照膳食指南,可以预见未来城乡居民的动物性食物膳食比例将进一步增加。此外,城乡居民的食物消费品种搭配有待进一步优化:在植物性食物中,现状城乡居民的水果食物比例为15%和11%,低于理想膳食模型16%~20%;在动物性食物中,现状城乡居民的畜肉食物消费比例偏高而奶类则偏低,其中畜肉食物7%~8%的比例高于理想膳食模型的2%~3%,奶类食物2%~4%的比例则远低于理想膳食模型的15%~24%。

在能量与膳食营养方面(表1),城乡居民膳食能量现状趋近于中能量理想膳食模型(约2 200 kcal/d)。与中能量理想膳食模型相比,城镇居民的脂肪摄入偏高、碳水化合物与膳食纤维摄入偏低,这与其畜肉食物比例偏高、果蔬食物比例偏低有直接的关系;农村居民较高的粮食消费比例一定程度上弥补碳水化合物摄入量,但在膳食纤维方面仍有待进一步提高,增加果蔬食物比例及优化动物性食物消费品种是其未来膳食完善方向。

在膳食耕地足迹方面(表1),城乡居民现有的人均膳食耕地足迹分别为929.81 m2、834.74 m2,高于低能量理想膳食模型(623.76 m2),趋近于中能量理想膳食模型(865.66 m2),低于高能量理想膳食模型(1 060.21 m2)。在未来保持现有农作物生产水平情况下,随着总人口的增加及城镇化水平的提升,预计到2030年中高能量理想膳食模型的耕地需求量将超过现在的12 493.40亿m2(18.74亿亩),分别达到12 552.09亿m2(18.83亿亩)、15 373.07亿 m2(23.06亿亩),其中高能量理想膳食模型的耕地需求量将超过中国现有耕地面积(19.179亿亩)。基于近几年膳食能量的增长趋势,预计未来膳食能量将进一步提高,其所需的耕地需求量亦将进一步增加,高能量膳食模型将对中国耕地保护提出更高的要求。为缓解耕地资源供需压力,一方面立足国内大循环,保护现有耕地资源、提高耕地生产力,另一方面充分利用国际大循环,借助“农业走出去”、国际贸易等战略提高食物供给能力。可见,耕地保护对于保障国民健康营养膳食具有关键性的作用。

4 讨论

城乡居民人均膳食耕地足迹先减少后增加的趋势(图4(a)—图4(b)、图6(a))主要受膳食结构和农作物生产水平变化的影响。由图6中1981年与1999年的数据对比可以看出,城乡居民在人均膳食量变化不大的情况下(图6(b)),人均膳食耕地足迹有了较大幅度的减少,主要受其膳食等效农作物生产水平大幅度提高的影响(图6(c))。而从1999年与2019年的数据对比可以看出(图6(a)—图6(b)),城乡居民人均动物性食物膳食消费量与结构比重的大幅度增加是促使其人均膳食耕地足迹增加的主要缘由。

图6 城乡居民膳食耕地足迹与食物等效农作物的单产变化Fig.6 Dietary cultivated land footprints of urban and rural residents and yield changes of crop equivalents

需要说明的是,本文计算过程中存在一定的不确定性。该不确定性主要受数据有限性影响,主要体现在复种指数的估算和食物与等效农作物转换系数的确定两个方面。前者由于统计口径的不统一,耕地面积数据存在序列不连续的问题,本文按照文献[29]的修订方法对耕地面积进行订正,订正后的数据更趋近于现实,但同时也带来了不确定性;后者由于等效农作物种类繁多,本文选取了代表性农作物作为等效农作物,这里存在着一定的不确定性。相信随着调查统计数据覆盖面与精确度的提高,这些不确定性将会降低。

5 结论与展望

可持续的耕地资源及健康营养的城乡居民膳食是中国社会经济稳定发展的重要基础。本文基于1981—2019年长时间尺度中国城乡居民食物消费数据,运用膳食营养分析及耕地足迹方法分析中国城乡居民的膳食结构与能量营养演变特征及其对耕地资源的影响。主要结论如下:

(1)城乡居民膳食结构与营养差距在1981—2019年间逐渐缩小。虽然城镇居民的动物性食物比例均高于农村居民,但城乡居民膳食结构差异在缩小,食物日趋均衡化,植物性食物比例日趋减少、动物性食物比例日趋上升。膳食结构变动带来膳食能量与营养的变迁,城乡膳食能量、蛋白质、脂肪与胆固醇近几年均呈上升趋势,膳食纤维城乡居民均呈现出先减少后增加的趋势,城乡居民在碳水化合物方面均有所减少,农村居民的碳水化合物减少幅度高于城镇居民。

(2)城乡居民膳食变迁直接影响到耕地足迹。城乡居民的人均膳食耕地足迹较于20世纪80年代均有所减少,主要源于农业生产水平的提高。但随着城镇化的推进、动物性食物比例上升、总人口增加、城镇人口上升、农村人口减少,1981—2019年城乡居民的总膳食耕地足迹波动中有所上升,城镇居民的总膳食耕地足迹增加,农村居民的总膳食耕地足迹有所减少。

(3)未来城乡居民膳食仍需进一步优化,耕地保护对于保障国民健康营养膳食具有关键性的作用。现城乡居民的水果及奶类食物比例较理想膳食模型仍偏低,农村居民偏低更为明显,而城乡居民的畜肉食物则偏高,食物消费品种搭配有待进一步优化。与中能量理想膳食模型相比,城镇居民的脂肪摄入偏高、碳水化合物与膳食纤维摄入偏低,农村居民在膳食纤维方面仍有待进一步提高,增加果蔬食物比例及优化动物性食物消费品种是其未来城乡膳食均衡的完善方向。基于近几年膳食能量的增长趋势,未来膳食能量将进一步提高,预计到2030年中高能量理想膳食模型的耕地足迹将进一步增加,其中高能量理想膳食模型的耕地足迹将超过中国现有耕地面积,这意味着高能量膳食模型的耕地需求量将超过实际耕地供给量,中国耕地保护的压力将进一步增加。保护现有耕地资源、提高耕地生产力,同时借助“农业走出去”、国际贸易等战略充分利用国际资源是缓解中国耕地资源供需压力的重要举措。