不同密度毛白杨人工林细根空间分布特征

2022-09-24鲜李虹常笑超宋协海

鲜李虹,刘 勇,常笑超,王 凯,宋协海,王 洋

(1.北京林业大学 a.林学院;b.省部共建森林培育与保护教育部重点实验室,北京 100083;2.北京市大安山林场管理处,北京 100083)

根系是植物从土壤中吸收水分和矿质元素的主要器官[1-4],同时还发挥着运输、合成、贮藏物质,固定和支撑植物的重要作用[5]。直径小于2 mm 的根被定义为细根[6-8]。研究表明植物根系的生理功能几乎全部由细根完成,仅占林分根系总生物量3%~30%的细根生产量超过森林净初级生产力的40%[9-10]。

密度是管理林分的重要经营措施,对林地土壤水分、养分、林内温度均有影响[11-12],对林木生长及森林生产力的提升有重要作用[13]。不同林分密度配置会导致林木的资源差异[14],种植密度将直接影响林地内光、水、气、热的资源分配[15-17],而随着种植密度增加,资源有限的情况下,植株生长空间压力增大以及对水分、养分竞争加剧,会导致树木生长受抑制,根系作为植物捕获水分、养分等资源的重要器官,竞争更为激烈[18],在不同密度竞争下植物根系的资源分配就会互相牵制[19]。

自从学者Reineke 在1933年提出林分密度竞争效应后,大量学者就不同植株对密度配置的响应机制进行了探究,其中根系就是一个侧重点。然而不同的研究间结果存在较大差异。有学者研究发现,林分密度与细根形态指标呈正相关关系,如侧柏、油松等[20-22]。也有学者发现细根形态指标随着密度增大而减小,如马尾松、杉木、思茅松、三倍体毛白杨、南林-95 杨、水曲柳等[13-14,23-27]。还有学者发现林分密度和植株配置形状在南林-95整个生长季对细根总生物量没有显著影响[28],马尾松根系总生物量在不同林分密度下变化不大[29]。

不同植物对于竞争有不同程度的生理塑性[30],竞争会改变根系在土壤中的空间分布及根系构型[31-33]。杨树作为华北地区人工林的主要树种[34],人工林总面积占全国乔木人工林的18.1%。其中,毛白杨Populus tomentosa为杨柳科、杨属落叶大乔木,有长势快、长寿、树干高大通直,且材质轻等特点。目前毛白杨人工林细根在不同密度下的响应尚无定论,本研究以细根作为毛白杨的研究侧重点,研究不同密度配置下细根的空间分布特征,探究造林密度配置对细根空间分布的影响规律,以期为杨树人工林营造的质量提升提供科学依据。

1 材料和方法

1.1 研究地区概况

试验地位于山东省聊城市冠县毛白杨国有苗圃(115°22'10″E,36°30'56″N),属温带季风区域大陆性半干旱气候,光照充足,四季分明。年均气温14.5℃,年均降水量473.0 mm,全年日照数2 156.4 h[35],年均空气相对湿度66%,年均蒸发量2 234 mm,年平均风速和气压分别为3.4 m/s、10.12 kPa,年平均干燥度为1.8,平均海拔38.5 m[36]。试验地南北宽80 m、东西长105 m,总面积1 hm2,土壤为砂壤土,偏碱性,pH 值为8.69。

1.2 试验设计

研究材料为长势一致的1年生‘北林’毛白杨雄株1 号。于2017年3月采用机械全垦的方式整地,人工栽植造林,造林株行距分别为2 m×3 m和3 m×4 m,共2 个处理,每个处理设3 次重复。每个重复栽植苗木分别为65 株(株行距2 m×3 m)和45 株(株行距3 m×4 m)。两种密度管护方式相同,均采用常规抚育即当地幼林抚育方式,造林当年松土除草3~4 次,灌溉2~3 次,根据具体土壤情况和天气情况而定。造林当年统一不施肥不修枝。

1.3 取样与测定指标

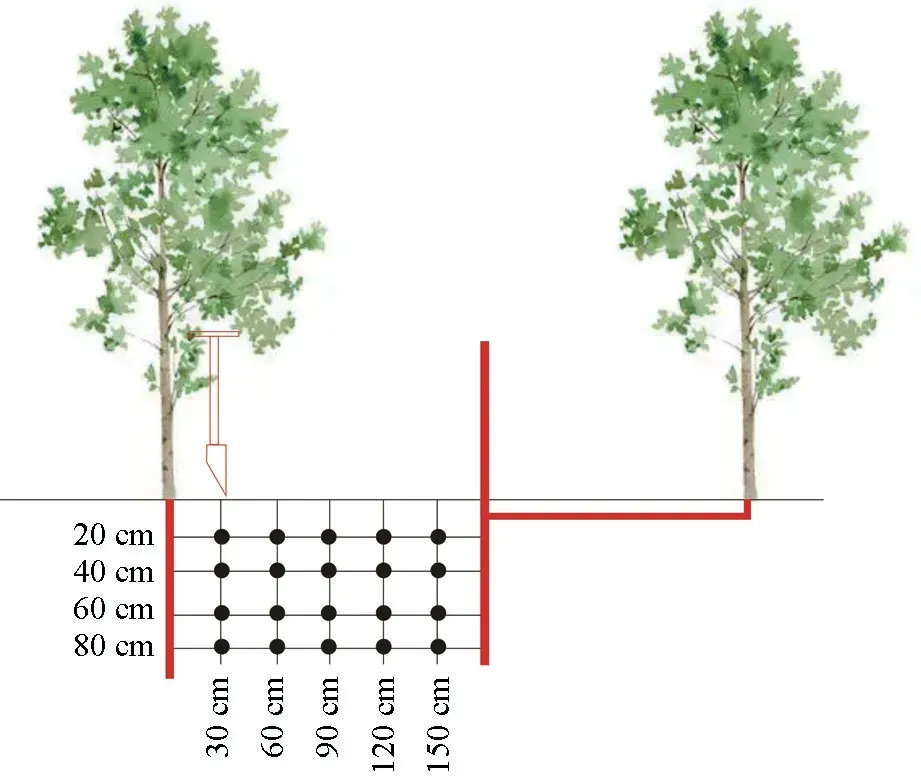

于2020年11月,造林第4 个生长季结束后,采用根钻法取样根,根钻规格为10 cm×10 cm×10 cm。每个处理根据平均树高、胸径选取3 株标准木,沿树体行间水平方向每隔30 cm 取样,从30 cm 取到150 cm 处。垂直方向从地表向下每20 cm 取根样,从20 cm 取到80 cm 处(图1)[37],每株20 个根样,每个处理18 株标准木,3 个重复共取360 个根样。取回后放入-18℃冰柜暂存,之后取出用水浸泡、冲洗,过约0.8 mm 的筛网,使树木根系与土壤分离;然后带回实验室再次用清水冲洗、浸泡,利用镊子和网勺捡取毛白杨根系,再利用游标卡尺测量根系直径,直径≤2 mm的细根装入自封袋,标记后放回-18℃冰柜保存。扫描时先放于常温环境解冻,化冻后用镊子和解剖针将毛白杨根系在根盘上展开,再放入Epson Perfection V700 Photo 根系扫描仪获取根系图像,并用Win-RHIZO-EC( Regent 公司,加拿大)软件进行根系图像分析,获得根系平均直径(mm)、长度(cm)、表面积(cm2)及体积等形态数据。然后将根样在80℃烘箱内烘干至质量恒定,冷却后,用精度为0.001 g 的电子天平称量干质量。

图1 根系取样示意图Fig.1 Schematic diagram of root sampling

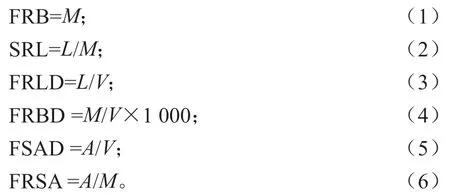

式(1)~(6)中:FRB 为细根根系生物量(g),SRL 为细根比根长(cm·g-1),FRLD 为细根根长密度(cm·cm-3),FRBD 为细根根重密度(g·dm-3),FSAD 为细根根表面积密度(cm2·cm-3),FRSA为细根比表面积(cm2·g-1),L为根系长度(cm),V为采集的土样体积(cm3),M为根系干质量(g),A为根系总表面积(cm2)。

1.4 数据处理与分析

用Excel 2016 软件对数据进行剔除异常值等整理,利用SPSS19.0 软件对细根各指标进行数据统计和方差分析。分析前,数据经Kolmogorov-Smirnov test 和Levene test 检验,若不满足正态分布和方差齐性等条件,则对其进行数据转化,如转化后的数据仍不满足条件,采用非参数检验法(Kruskal-Wallis test)检验;若满足正态分布和方差齐性等前提条件,则进行F检验。若不同水平间差异显著(P<0.05),则用Duncan 法进行多重比较,利用SigmaPlot14.0 软件绘图。

2 结果与分析

2.1 林分土壤状况及不同造林密度对毛白杨生长的影响

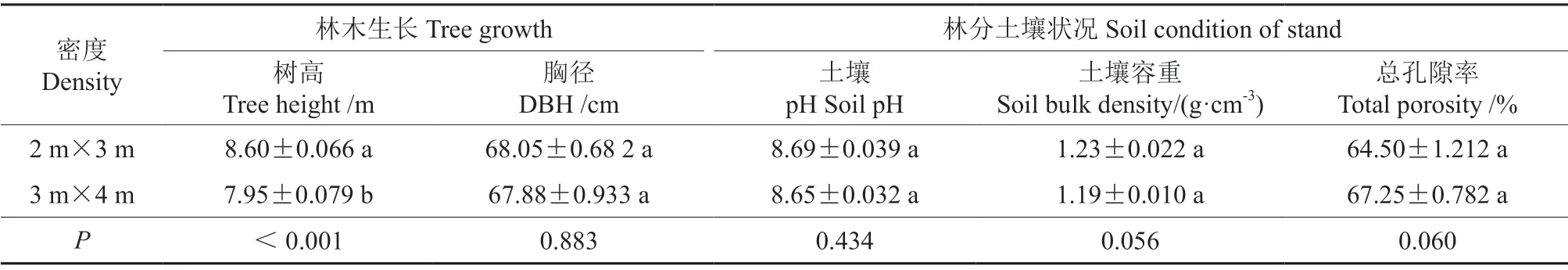

造林4年后,不同造林密度对树高存在显著影响,2 m×3 m 密度下的平均树高为8.60 m,显著高于3 m×4 m 密度下的7.95 m,高出8.18%。2 m×3 m 密度平均胸径略高于3 m×4 m,但不同造林密度间差异不显著。不同密度下林分土壤间pH 值、容重、总孔隙率均无显著差异(表1)。

表1 林木生长及林分土壤状况†Table 1 Tree growth and stand soil conditions

2.2 不同造林密度对毛白杨细根的影响

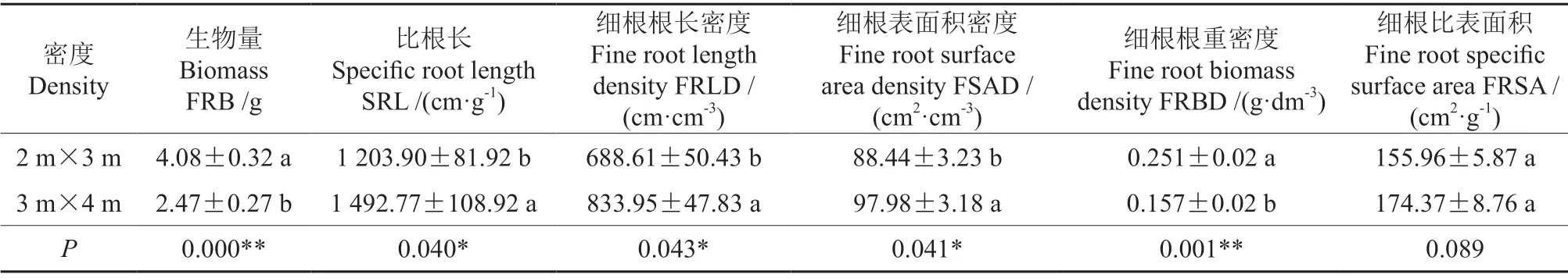

由表2可得,造林4年后,不同造林密度对毛白杨FRB、SRL、FRLD、FSAD、FRBD 均有显著影响(P<0.05),对FRSA 影响不显著(P>0.05)。株行距为2 m×3 m 的FRB、FRBD 均显著高于3m×4m 密度配置;分别高出65.18%、59.87%。而SRL、FRLD、FSAD 则 以3 m×4 m密度配置下更优,3 m×4 m 密度下的SRL、FRLD、FSAD 分别比2 m×3 m 密度高出23.99%、21.11%、10.78%。两种密度条件下FRSA 无显著差异(P>0.05)。

表2 造林密度对毛白杨细根的影响†Table 2 Effects of planting density on the fine roots of Populus tomentosa

2.3 不同造林密度下毛白杨细根水平分布规律

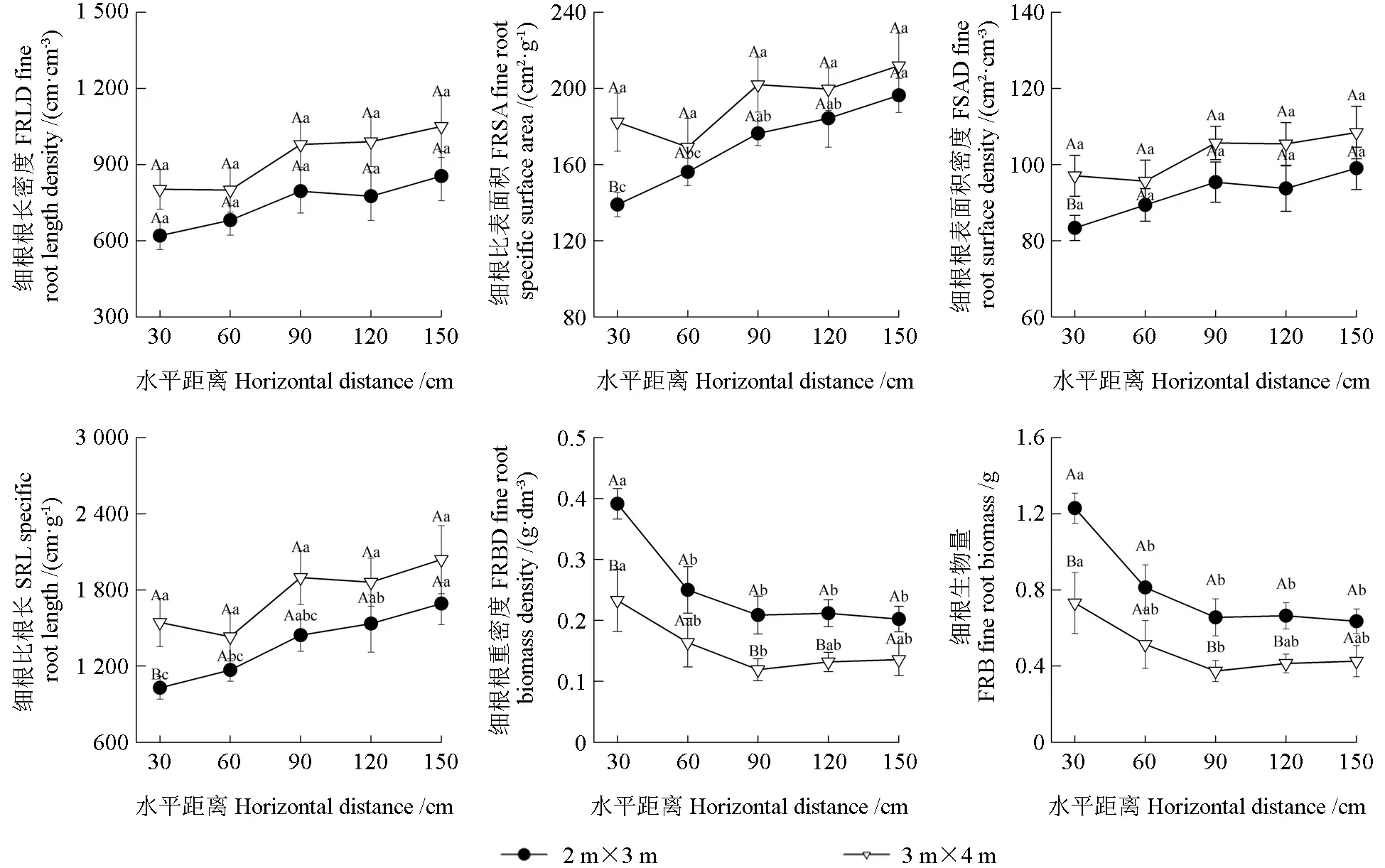

两种不同造林密度下毛白杨水平分布的规律有所不同(图2)。2 m×3 m 密度配置下0~30 cm处细根生物量(FRB)、根重密度(FRBD)显著大于其他水平距离,其FRB 为1.23 g,占比最大约占整株FRB 的30.83%,比其他水平距离分别高出51.85%、86.36%、86.36%、95.24%;3 m×4 m密度下水平距离0~30 cm 处FRB 为0.73 g,占比最大约占整株FRB 的29.79%,除60~90 cm处的FRB 显著低于其他水平距离外,其他水平距离间并无显著差异。FRBD 与FRB 规律一致,即2 m×3 m 密度下0~30 cm 处FRBD 显著高于其他水平距离,分别高出56.5%、87.4%、85.0%、93.6%,3 m×4 m 密度下60~90 cm 处的FRBD显著低于其他水平距离,其余水平距离间无差异(P<0.05)。

图2 不同造林密度下毛白杨细根水平分布的规律Fig.2 Horizontal distribution of the fine roots of Populus tomentosa under different planting densities

细根比根长(SRL)、根长密度(FRLD)、根表面积密度(FSAD)、比表面积(FRSA)这4 个指标在不同密度下的分布模式也有所差异,但与生物量、根重密度这两个指标不同。SRL 在2 m×3 m 密度下随水平距离增加而增加,以120~150 cm 处最大,分别高出其他水平距离

64.60%、44.83%、17.24%、10.27%。0~30 cm、30~60 cm、60~90 cm 处的细根SRL 无显著差异,90~120 cm 与0~30 cm 间,120~150 cm与30~60 cm 间均存在显著差异,而3 m×4 m 密度下SRL 各水平距离间均无显著差异(P>0.05)。FRLD、FSAD 在不同水平距离间均无显著差异(P>0.05),其中3 m×4 m 密度0~30 cm处FSAD 显著高于2 m×3 m 密度。FRSA 结果与SRL 类似,2 m×3 m 密度下FRSA 随水平距离增加而增加,以120~150 cm 处最大,分别高出其他水平距离41.28%、25.79%、11.36%、6.55%,0~60 cm 间FRSA 无 显著差异,60~150 cm间FRSA 无显著差异,0~30 cm 与60~90 cm间、30~60 cm 与90~120 cm 间存在显著差异(P<0.05)。

2.4 不同造林密度下毛白杨细根垂直分布规律

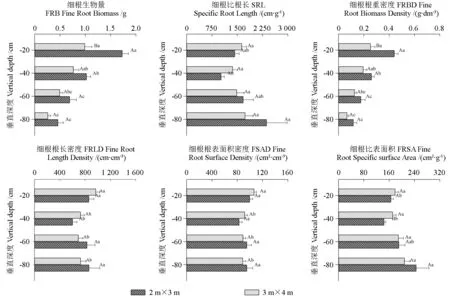

两种不同造林密度下毛白杨垂直分布的规律有所不同(图3)。两种密度配置林分细根生物量(FRB)、根重密度(FRBD)均随距土壤深度的增加而逐渐下降(P<0.05)。2 m×3 m 密度下细根0~20 cm 深处FRB、FRBD 显著高于其他土壤深度,40~60 cm 与60~80 cm 间差异不显著,即细根集中分布在0~20 cm 的表层土,其FRB 为1.73 g,占整株FRB 的44.36%,FRBD 为0.44 g/dm3,占整株FRBD 的44.00%。3 m×4 m密度下规律类似,0~20 cm 深处FRB、FRBD 显著高于其他土壤深度,20~40 cm、40~60 cm与60~80 cm 间差异不显著,细根也集中分布在0~20 cm 表层土,其FRB 为0.99 g,占整株FRB 的39.60%,FRBD 为0.25 g/dm3,占整株FRBD 的39.06%。2 m×3 m 密度0~20 cm处FRB、FRBD 显著高于3 m×4 m,其余深度无显著差异。两种密度下生物量、根重密度均呈现随着垂直深度的增加而逐渐减小的趋势,且均以0~20 cm 深度处最大。

图3 不同造林密度下毛白杨细根垂直分布规律Fig.3 Vertical distribution of fine roots of Populus tomentosa under different planting densities

细根比根长(SRL)、根长密度(FRLD)、根表面积密度(FSAD)和比表面积(FRSA)这4个指标在不同密度下的垂直分布模式也有所差异,但与生物量、根重密度这两个指标不同。2 m×3 m 密度下20~40 与60~80 cm 深度间SRL 存在显著差异,3 m×4 m 密度各深度间无显著差异。FRLD 在2 m×3 m 密度下20~40 cm 深度显著低于其余深度,3 m×4 m 密度下0~20 cm 显著高于其他深度土层,2 m~3 m 密度下FRLD 在0~80 cm 分布比例分别为27.25%、19.10%、26.34%、27.31%,3 m×4 m 密度下为31.06%、23.32%、22.23%、23.39%,2 m×3 m 较高密度下40~80 cm根长密度占整株的53.64%,高于3 m×4 m 较低密度下40~80 cm 的45.62%。FRAD 与FRLD 结果类似,在2 m×3 m 密度下各深度无显著差异,3 m×4 m 密度下表层显著高于其他深度土层,FRSA 在2 m×3 m 密度下随垂直深度的增加而增加,3 m×4 m 密度下各深度间无差异。

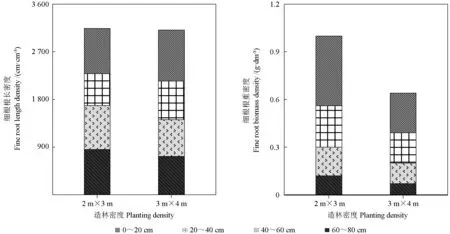

不同密度下细根垂直分布比例不同,两种密度 间,FRBD 在2 m×3 m 密度下在0~80 cm深度分布比例分别为44.00%、26.00%、18.00%、12.00%,3 m×4 m 密度下分布比例分别为39.06%、29.69%、20.31%、10.94%,2 m×3 m 密度下0~20 cm 深度FRBD 显著高于3 m×4 m密度。2 m×3m 密度下FRLD 在40~60、60~80 cm 深度分配比例分别为26.3%、27.30%,高于3 m×4 m 同层的22.23%、23.39%,较高密度40~80 cm 根长密度占整株的53.6%,高于较低密度40~80 cm 的45.62%,较高的密度导致了植物细根的向下伸长(图4)。

图4 不同密度下根重密度、根长密度垂直分布比例Fig.4 Vertical distribution ratios of root weight density and root length density under different planting densities

2.5 影响根系生长的因子

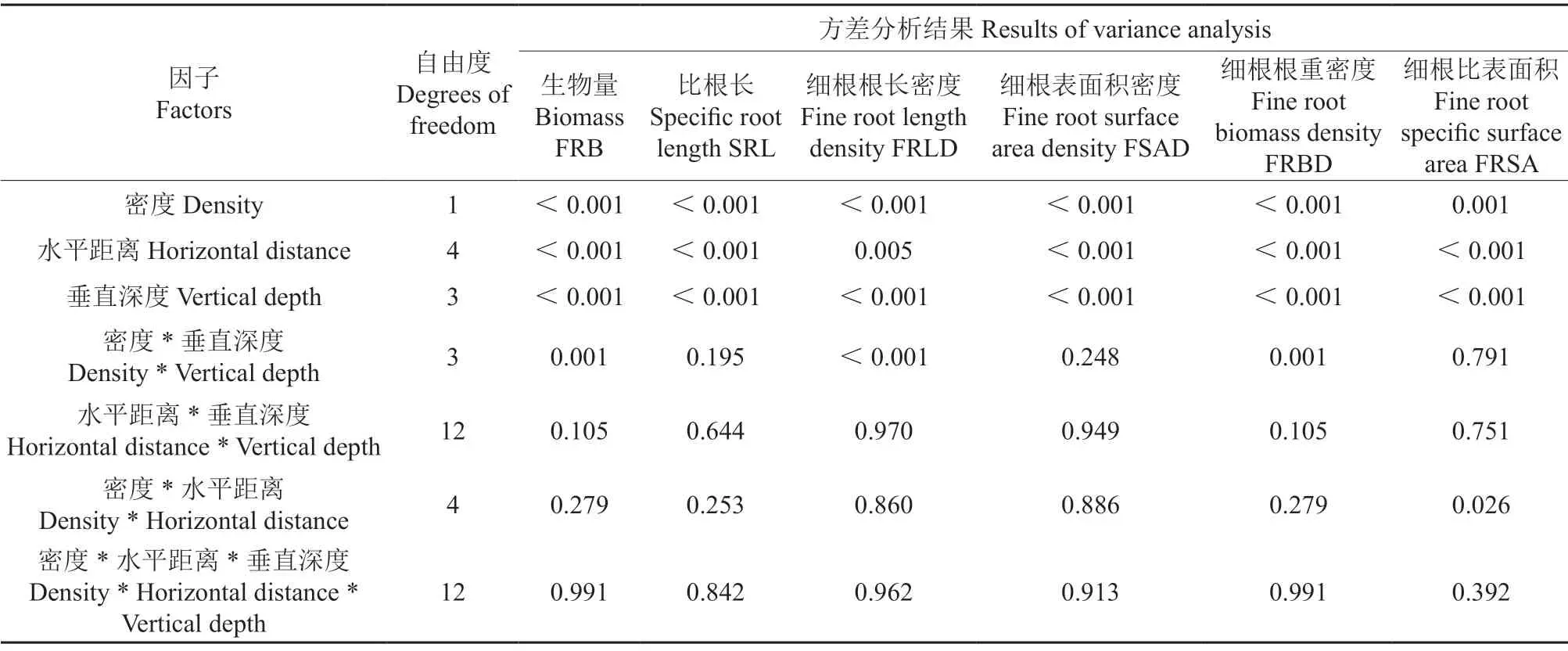

通过多因素方差分析发现(表3),造林密度、取样的水平距离和土壤垂直深度均会对细根生物量、长度、表面积等形态指标产生显著影响(P<0.05),其中密度和垂直深度的交互作用还显著影响细根生物量、根长密度和根重密度。其余因子间交互作用对这6 个指标影响均无显著差异。根重密度为生物量与取样土壤体积的比值,根长密度则为细根长度与取样土壤体积的比值,说明造林密度、取样的水平距离、土壤垂直深度及密度和垂直深度的交互作用对细根质量、长度均有显著影响(P<0.05)。

表3 造林密度、水平距离、垂直深度及其交互作用对细根形态指标影响的方差分析结果Table 3 Variance analysis of the effects of planting density,horizontal distance,vertical depth and their interactions on the fine root morphology indexes

3 讨 论

3.1 密度对树木生长的影响

树种特性、林龄、林分密度以及不同土层深度下的土壤水分、土壤养分等都会影响林木细根的生长及分布[38-41]。杨树生长状况与环境密切相关,尤其对密度引起的竞争较为敏感[42],竞争会影响树木各器官的生长及对资源利用的有效率性,密度过小,树木生长会受抑制,株行距过大易造成空间浪费[14],合理密植则可以良好协调植物生长与环境条件之间的关系[43]。

关于密度与树木树高的关系还未有定论,有研究表明密度对林分平均高有显著的影响[25],有学者认为造林密度对树高的影响是随年龄增加而逐年变化的[27],且如何变化也结论不一。本研究从造林之初到造林第4年,不同造林密度对树高一直存在显著影响,2 m×3 m 密度下平均树高优于3 m×4 m,即树高随密度增大而显著增大,在欧美107 杨[44]上发现的结果与本研究一致,可能是由于随着林分密度增加,个体间对有限资源的竞争加剧,植株更倾向于将有限的资源向营养生长倾斜,高密度的植物会增加茎的分配[45],从而吸收更多的资源;另一方面,高密度下林分冠层紧密接触,降雨和光照更容易被致密的冠层截留,最大化的利用资源[14]。

作为树木吸收水分和养分的重要器官,根系具有高度的复杂性和可塑性,受到土壤养分、水分以及温度的影响时,占整个植物生物量的25%~35%[47]的细根会率先作出反应[46]。单株细根生物量是反映地下生长的重要指标[25],有学者发现细根生物量指标随密度增大而减小[14,23,27],本研究发现细根生物量随林分密度的增大而增大,单株细根生物量2 m×3 m 密度显著高于3 m×4 m密度,较高密度下细根生物量更大,与本研究结果类似,有学者对毛白杨研究发现1~3 级吸收根生物量随密度减小而减小[17],对马尾松[29]、油松[22]的研究也发现林分密度与细根生物量呈正相关关系。这可能是由于:一是株行距增加,单位面积的树木株数增加导致单位面积的总根量增加;二是根系的形态分布直接影响植物对土壤资源的吸收和利用[32],树木的生长状态也反映了根系的分布,2 m×3 m 密度下的树高显著高于3 m×4 m,反映了2 m×3 m 密度下植株更有效利用了土壤资源,其中正有细根的功劳。三是密度较低的林分,土壤养分资源相对丰富,树木无需将过多的营养投入到细根的生长来进行资源摄取[28]。

3.2 密度对根系水平分布的影响

细根的水平分布特征能反映植物吸收土壤资源效率高低[14],林分密度会影响杨树细根水平分布[8,48]。本研究发现两种密度下根重密度(FRBD)均呈现随距树干水平距离增加而降低,与南林-95杨[14]、马尾松[29]、枣树[35]、毛白杨[49]的研究结果一致,距离树干越小,细根根重密度越大。两种密度下均以30 cm 处细根生物量为最大,且60~150 cm 细根生物量数值相近(图2),这与李盼盼[8]对杨树的研究结果一致,杨树人工林细根生物量均随离树干距离增加先降低而后稳定。而2 m×3 m 较高密度下30 cm 处的细根生物量达到了整体的30.8%,显著高于其他水平距离,3 m×4 m 较低密度无此现象。与本研究结果一致,邸楠等[26]在研究宽窄行配置下毛白杨根系空间分布时发现,窄行细根集中分布在0~20 cm 处,而宽行均匀分布。同样,谢玲芝[50]在水曲柳的宽窄行细根生物量研究上得到了一致的结果。

细根比根长是细根总长度和细根生物量的比值,与直径具有紧密的相关性[51]。细根比表面积是细根表面积与生物量的比值,是单位生物量的细根所拥有的表面积。是反映单位生物量细根吸收水分、养分效率的重要指标[36],同等条件下细根的比表面积越大,对土壤养分的利用效率越高[52]。本研究发现2 m×3m 较高密度下比根长、比表面积均呈现随水平距离增加而显著增加的趋势,与本研究结果类似,南林-95 杨细根比表面积也呈现随水平距离的增加而增加的趋势[53],而3 m×4 m较低密度下变化则无显著差异。即较高密度会导致比根长、比表面积随水平距离增加显著增加,即较高密度下,离树体越远的细根形成的表面积更大,可能是植物根系具有较强的趋水、趋肥性[14],资源有限,土壤空间内存在竞争时,离树体较远的一端更倾向于形成细、长的形态,承担探索更多的土壤水分、养分的功能;另一方面,2 m×3 m邻行之间的根系互相重叠的情况较集中,根系交叉重叠严重,所以呈现较高密度下,距树体越远,细根比根长越大、比表面积越大的趋势。

3.3 密度对根系垂直分布的影响

密度结构能显著改变根系生物量、根长密度的垂直分布比例[22,51]。本研究表明不同密度配置下,0~80 cm 细根生物量均呈现逐渐减小的趋势,在不同密度配置下,随土壤深度变化毛白杨细根的分布遵从杨树人工林中常见的“细根密度随土壤深度的增加而指数递减”的规律[25,48]。本研究两种密度下0~80 cm 垂直深度均以0~20 cm 的表层土壤根量最大,在油松[22]、杨树[2,8,14]上发现了相似的结论,Douglas 等[48]也在白杨上得出了类似的结论,即根系在浅层土壤中占优势,杨树根系倾向于向表土层分布可能是由于表层有机质含量较高、养分供应充足[26],土壤容重较低等,减低了根系生长的阻力。而2 m×3 m 密度下表层土(0~20 cm)细根生物量占整株的44.36%,3 m×4 m 密度下表层土(0~20 cm)细根生物量占整株的39.60%,0~20 cm 表层细根生物量2 m×3 m 较高密度显著高于3 m×4 m 较低密度。这可能是由于土壤中的有限资源,特别是土壤养分、水分,通常是从顶部补充的,例如降雨、施肥或凋落物沉积等,会增加表土中的有效性[45],在竞争条件下毛白杨根系更会倾向于向表层分布,吸收土壤资源。

根长密度是评价树木养分吸收能力的一个重要指标[36,54],密度调整显著影响了根长密度的垂直分布格局。虽然不同密度的林分利用的土壤体积或多或少相似,但利用强度会随密度变化而有所不同[45],导致根长密度(RLD)会随着植物密度而变化。本研究发现3 m×4 m 较低密度下根长密度呈现随深度增加减小的趋势,而2 m×3 m 较高密度呈“双峰型”,即60~80 cm 根长密度分配比例(27.30%)接近0~20 cm 处(27.25%),均有较大分配比例[26]。且2 m×3 m 较高密度40~80 cm 根长密度占整株的53.64%,高于3 m×4 m 较低密度40~80 cm 的45.62%,较高密度2 m×3 m 配置导致根长密度分配下沉。出现这一现象可能是由于较高的植株密度使得单位面积生长空间及土壤资源竞争更高,所以植物细根向下伸长,吸收更多的土壤资源,在较深的土壤区域形成舒适区。本研究初步得出了较高密度会导致土壤向下伸长的结论,但土壤性质与细根分布存在显著相关性[26],局限于土壤条件未深入探究,下一步可结合土壤水分[2,55]、养分[26]等条件进一步研究分析。

4 结 论

毛白杨造林4年后,不同造林密度对树木生长产生的影响如下:

1)2 m×3 m 密度树高显著高于3 m×4 m 密度,高出8.18%,但对胸径的影响不显著。

2)水平方向上,2 m×3 m 密度细根集中分布于距树体水平距离0~30 cm 处,3 m×4 m 密度细根趋向于均匀分布,且2 m×3 m 较高密度会导致细根比根长、比表面积随水平距离增加显著增加。

3)垂直方向上,2 m×3 m 密度0~20 cm 细根生物量占44.36%,3 m×4 m 细根占39.60%,两种密度下细根均集中分布在0~20 cm 深度。3 m×4 m 较低密度下根长密度呈现随深度增加减小的趋势,而2 m×3 m 较高密度呈“双峰型”,即60~80 cm 根长密度分配比例(27.30%)接近0~20 cm 处(27.25%),表层及深层土壤均有较大分配比例。

4)2 m×3 m 密度配置会导致毛白杨根长分配下沉,其40~80 cm 深度根长密度占整株的53.64%,高于3 m×4 m 密度40~80 cm 深度的45.62%,即较高的密度导致了植物细根的向下伸长,吸收更多的土壤资源。