中国杂字类蒙书在东亚汉文字文化圈的传播与影响

——以日本《杂字类篇》为考察中心

2022-09-22郑阿财

郑阿财

(四川大学 中国俗文化研究所,成都 610065)

提要: 以中国为主体,包括了周边民族与国家,如东北亚的韩国、日本,东南亚的越南等,长久以来,以汉字作为书写与阅读工具,形成了“汉文字文化圈”。中国汉籍的翻刻与日本汉籍的印行,既普及中国汉籍的流通,更促进日本汉籍编著的兴盛,造就了“汉文字文化圈”另一灿烂的光景。以唐宋明清在日本广为流传、影响深远的《杂字》书作为对象,透过此类《杂字》书在日本流传与仿作的考察,借以作为中国传统蒙书在东亚汉文字文化圈的传播与接受的视窗与见证,并阐释日本对《杂字》接受的特殊表现。

以中国为主体,包括了周边民族与国家,如东北亚的韩国、日本,东南亚的越南等,长久以来,以汉字作为书写与阅读工具,形成了“汉文字文化圈”。这些地区汉字是书面表达与沟通的主要工具,不但中国汉文典籍在此广为流传,同时当地文士也创作了大量的各种汉文著作。

日本自古以来便是“汉文字文化圈”的主要成员,隋唐以来一批批遣隋使、遣唐使、学问僧更是大量地将汉籍文献及佛教经典输入日本,并在日本唐化运动下大力展开传播。奈良朝、平安朝,在皇室贵族的提倡下,宋明雕版印刷盛行,江南文化出版事业发达,大量印行的典籍,随着唐船舶载而东渡,更为镰仓、江户时期日本汉籍的主要来源。之后日本印刷术兴起,中国汉籍的翻刻与日本汉籍的印行,既普及中国汉籍的流通,更促进日本汉籍编著的兴盛,造就“汉文字文化圈”另一灿烂的光景。

这些“汉文字文化圈”保存的文献,就时代而论,自唐宋至明清都有,包括了传统四部典籍、汉文小说、汉诗、汉文,近年逐渐展开了整理与研究,成为域外汉文文献研究的重心。至于蒙书的流传与影响,相对于经典、诗文、小说等研究,似乎较少关注。一般以为蒙书是供孩童诵读的小儿书,是教人识字、认识名物及生活规矩的工具,编撰的目的与功能,主要是启蒙教育,虽不如一般经、史、子、集为上层社会知识分子所重视,却是“汉文字文化圈”各国学习汉字、认识汉文化最便捷有效的教材,因而被奉为学习汉字、汉文、汉文化的宝典,受到重视。体类繁多的中国蒙书,因应各国的环境与实际需求而各有选择与接受,其中识字类的蒙书无疑是共同的首选,在接受的过程中不断被传抄、翻刻、改编与仿作,呈现出中国蒙书在“汉文字文化圈”独具的特色与文化意涵。

以下仅以唐宋明清在日本广为流传、影响深远的《杂字》书作为对象,透过此类《杂字》书在日本流传与仿作的考察,借以作为中国传统蒙书在汉文字文化圈的传播与接受的视窗与见证,并阐释日本对《杂字》接受的特殊表现。

一、《杂字》的起源与蒙学杂字书的发展

杂字书以“杂字”为名编撰,1962年张志公《传统语文教育初探》之《一 集中识字》一章中,立有“杂字”一节,介绍了“宋代以前的杂字”“明清流行的各种杂字”[1];1977年又发表了《试谈〈新编对相四言〉的来龙去脉》[2]论述中国最早附图的童蒙识字书《新编对相四言》(《魁本对相四言杂字》),这是较早对杂字书性质提出具体说明的学者。之后有关杂字的说法,基本以此说为共识。

“杂字”的“杂”,《说文·衣部》“五彩相会。从衣集声。”段玉裁注云:“五采相合也。……所谓五采彰施于五色作服也。引申为凡参错之称。亦借为聚集字。”按:《说文·隹部》:“雥,群鸟也。从三隹。”雥,意谓群鸟相聚也。“雥”“杂”字音与语根均同,义多假借。汉代扬雄《方言》卷三:“杂,集也。”魏代张揖《广雅·释诂三》:“杂,聚也。”均取“聚集”义,是隋前所谓《杂字指》《杂字解诂》《要用杂字》《杂字要》《杂字》等以“杂”冠名的书,盖取“聚集”义,指“聚集难字”“聚集俗字”或“聚集要字”而成编。“杂”又有“驳杂”义,以“杂”冠名的书,一名多义,除聚集外,以其内容不具系统,而兼有内容“驳杂”的意思。

从宏观视角看,杂字书可谓源远流长。初期以贵族、文士读书作文用字为核心,随着社会发展、教育普及,因应不同对象、不同需求的各类杂字书应运而生。其后庶民阶层的扩大,满足其日常生活所需字词学习与检索而编的杂字书逐渐定型,成为此类的主体。中国杂字书的历史长河,从远源、滥觞、汇流、波澜壮阔到支流分派,不同时期呈现的名称不一,内容性质有别,体制功能多样,有专有博。也许滚动式地观察更能贴近实况,进而把握杂字书的发展脉络。

中国传统蒙学中的杂字书,一般指一种常见的启蒙识字读本,将常用字词汇集成册,根据类别加以组织或连缀成韵,以便记诵。这类书籍源远流长,使用广泛,指涉对象趋于模糊,性质不具确定性,以致名称多有分歧,包含内容有别。

从唯实观点看,识字教育用途的杂字书实则早已有之,如周之《史籀篇》,秦之《仓颉篇》《爰历篇》《博学篇》,两汉之《凡将篇》《急就篇》《元尚篇》《训纂篇》等,虽不以杂字名书,其实质皆是用以教学童之书;虽然名称不一,其为聚集各类要字以供学童学诵习知识字书则无二致。敦煌写本唐五代广为流行的《开蒙要训》《俗物要名林》等性质、形制相同的识字类蒙书,实质内容也与后世之杂字书相同,只是命名取义各有侧重而已。

从唯名观点看,以“杂字”作为书名,起于汉魏六朝,据《隋书》卷32《经籍志》所录,早在汉魏时期便已出现。如后汉太子中庶子郭显卿撰《杂字指》一卷,魏掖庭右丞周成《杂字解诂》四卷,邹里撰《要用杂字》三卷,隋密州行军参均李少通撰《杂字要》三卷[3];《新唐书》卷57《艺文志一》载魏张揖《杂字》一卷[4]。惜今皆不传,仅得从清人马国翰《玉函山房辑佚书》、任大椿《小学钩沉》所辑佚的片段略窥其梗概。知其内容性质为查考之用,是汉魏六朝的“杂字”书,虽书名冠有杂字,然以收录“难字、俗字”为主,其编纂内容、性质、宗旨与功能均与唐宋元明清所谓“杂字”迥然有别。

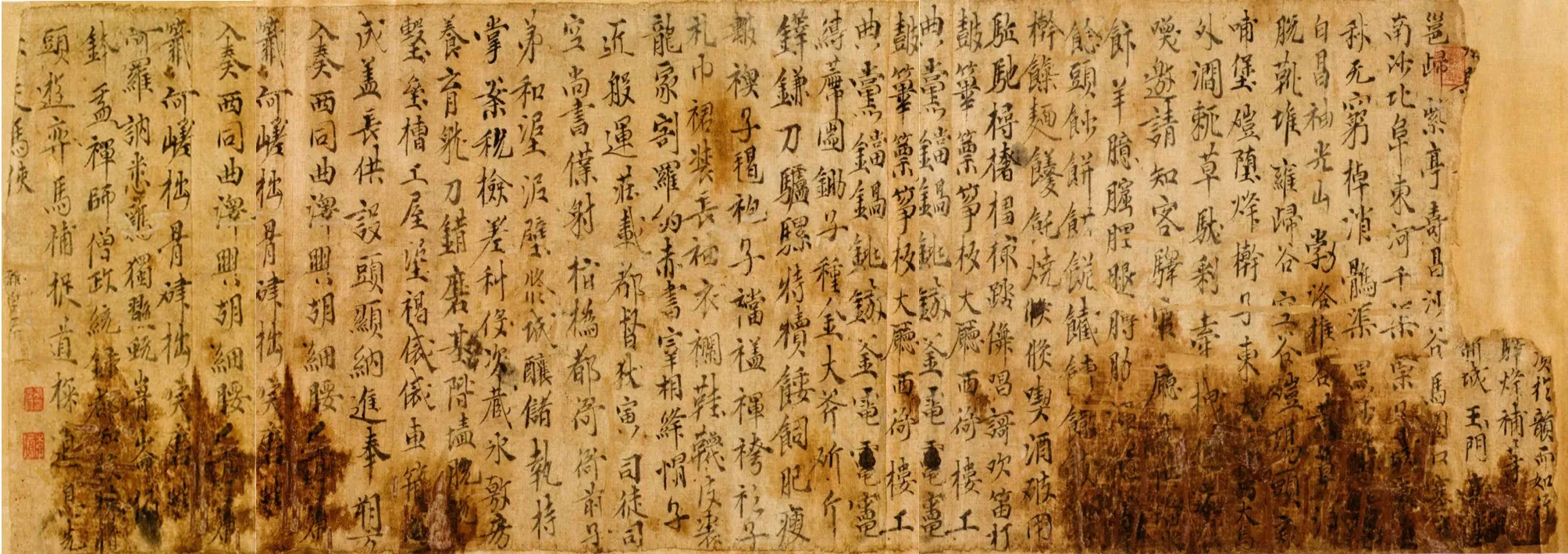

唐五代童蒙教育发达,为庶民子弟养成教育而编纂的杂字类识字书兴起,其内容主要反映庶民日常生活各类事物的字词,如敦煌写本《开蒙要训》《俗物要名林》便是当时广为流行的识字蒙书。唐宋之际更出现直接反映庶民日常实际生活且以“杂字”名书的识字蒙书,如杏雨书屋《敦煌秘籍》羽41号写本(见图1),此为归义军节度使张承奉统治敦煌时期(894—910)的作品[5-6],尾题有“《杂字》一本”;S.610首题《杂集时用要字》[7],也是同性质的识字类蒙书,可省称为“杂字”。

图1 杏雨书屋《敦煌秘籍》羽41号《杂字》一本

至于P.3109尾题《诸杂难字一本》,题下有“太平兴国八年记”,长册子封面有“庚寅五年廿五日略杂难字壹册记”。按:此所谓“诸杂难字”“略杂难字”恐非书名,而是抄者将读书所见各杂难字加以随手抄录,以便自己查考,显非编纂成书供人学习之读本。

此外,在各种目录、辑录中,有不少将敦煌残卷杂写拟题为“杂字”①,或拟作“诸杂字”②。实际上,这些都非原题,而是编目或辑录者针对这些难字、杂写所作的拟题,其义盖侧重在杂乱无章③,这些拟题为“杂字”“诸杂字”且大多不具《杂字》书性质的写本,引用者多有将之视为书名《杂字》之残本,造成杂字书流传与发展推论上的误解。

唐代识字教育在继承贵族文士读书识字传统的同时,开始重视庶民日常生活的识字教育,因应不同阶层的识字需求而有双轨并行的发展。从现存敦煌文献可见唐五代时期杂字类识字蒙书,如《开蒙要训》《俗务要名林》《杂集时用要字》《杂字》等所收录的字词,真切地反映庶民百姓的现实生活,凸显出杂字类识字蒙书的施教对象与“生活化”的实用教育目的。

宋代雕版印刷普及,在蒙学更加发达的环境下,以“杂字”名书的童蒙识字教材大量出现。如《宋史·夏国传》载:夏景宗李元昊(1003—1048)命野利仁荣创造西夏文字后,首先翻译《四言杂字》,与《孝经》《尔雅》并列④,《宋会要辑稿》载南宋高宗江西州县有教书夫子,授儿童以非圣之书,名类非一,有皆词诉语之《四言杂字》⑤。南宋诗人陆游(1125—1210)《秋日郊居》诗自注:“农家十月乃遣子弟入学,谓之冬学。所读《杂字》《百家姓》之类,谓之村书。”⑥《朱子语类》提及朱熹说:“须是子细看,看得这一般熟后,事事书都好看。便是《七言杂字》,也有道理。未看得时,正要去紧要处钻,少间透彻,则无书不可。”⑦上述西夏所据以翻译的《四言杂字》,南宋高宗时江西出现据当时流行的《四言杂字》改编的诉讼词语《四言杂字》,陆游提及农家子弟冬学所读的《杂字》等,朱熹(1130—1200)举《七言杂字》作喻,以名习见之物也自有道理等记述,显然都是宋代杂字书流行的明证。

“对相”类杂字书是一种全新的儿童识字课本。采用图文对照形式,左图右文,两相对照,书中收录单音节字和双音节字,产生于南宋时期的《对相识字》应该是我国最早的图文对照识字课本,可惜没有流传下来。现存最早的“对相”杂字书是《新编对相四言》,据张志公考证,应产生于元初,其祖本极可能为南宋本[2]。

西夏时期接受《杂字》书,进而有西夏文《杂字》书的编纂。今黑水城出土的西夏文《杂字》有《三才杂字》,虽非《四言杂字》,然其性质属“杂字”类字书之流甚明,当是西夏初期流行的新编。以天、地、人分为三品,再于每品中分为若干部,今出土计有本与刊本两种二十多件⑧。其中俄藏MHB.No 8081卷尾有“新刻”二字,并署“□祐十八年九月/有者杨山”。这一刻本当为乾祐十八年(1187)九月。又据序言推测,成书时间当不迟于12世纪80年代[8]。

莫高窟、黑水城、宏佛塔发现还有西夏文与汉文音义双解的语汇辞典《番汉合时掌中珠》刻本残页九件,是乾祐二十一年(1190)党项学者骨勒茂才所编。全书以“天、地、人”三才分三部分,当是以《三才杂字》为基础新编的夏汉对照本。

杂字书是宋、西夏时期民间普遍使用的识字类蒙书,这类识字蒙书在元代仍然为农村短期补习教育的蒙学所普遍使用。虽然元版的杂字书今多散佚,但《大元通制条格》卷五“传习差误”有:村庄各社请教冬学,往往读《随身宝》《衣服杂字》之类的相关记载⑨。此《随身宝》指的是唐五代敦煌地区颇为流行的知识类蒙书《杂钞》,又名《珠玉抄》《益智文》《随身宝》;与之并提的《衣服杂字》应该是杂字类识字蒙书,可见杂字书在元代仍旧是田夫牧子所习诵的主要识字教材。

明代出版业繁荣,俗文化兴起,促使出版书籍的种类出现结构性变化。传统以经书及四部要籍为主,随着社会发展及教育的普及,中下阶层识字率的提升,商业出版重心开始转向,特别是金陵、福建、苏州、杭州、徽州、湖州等江南地区的大小书坊,竞相编印,内容广泛,以科举考试导向的举业用书为多。小说戏曲通俗艺文,日用类书蒙学用书等明代俗文化图书日益勃兴,形成明代出版业特殊的景象。

在小百科式日用类书的风行下,“杂字”一类的通俗字书也受到日用类书分门别类的体制与日常生活实用功能的影响,蒙书、通俗字书纷纷向日用类书靠拢。如《增补幼学须知杂字大全》,全书三卷。卷上题作“通考杂字幼学须知”,分天文门、地理门、时令门、人物门、岁寿门、文官门、武职门、(文官服色、武官服色)、仕宦门、士业门、农业门、百工技艺门、商贾门、番国门、身体门、病症门、人事门、婚姻门、丧祭门、官冕衣服门、金银首饰靴鞋门、系帛门、女工门、彩色门、数目门、讼狱门。卷中题作“增补通考杂字幼学须知”,分宫室门、木器门、竹器门、瓷器酒器门、石器采器门、乐器玩器门、铁器军器门、宝贝门、杂货类、花草门、竹木门、药名门、五谷门、蔬菜门、子茶料门、茶酒油门、荤食门、素食门、禽门、兽门、鱼虾门、虫蛇门、渔猎门、船只门、通用门、俗字门、释道门。卷下题作“增补家礼帖式大全幼学须知”,收录了人品称呼、父党无姓、亲族有姓、母党、妻党、乡党、请雅俗帖、请女客帖、世事请帖等生活应对应酬礼仪。

其他还有《新锲鳌头备用杂字符龟》《五刻徽郡释义经书士民便用通考杂字》《新刻增校切用正音乡谈杂字大全》《增补类编音释四民切用便读杂字》《增补易知杂字全书》《增补素翁指掌杂字全集》《增补音释世事通考杂字》《新刊广辑居家紧要日用杂字》《新增万宝元龙杂字》等,反映了明清日用杂字书的特色。

明清以来随着社会发展,市民阶层壮大,“杂字”书的编纂与印行更是蔚为风气;杂字书的功能不断扩大,内容种类庞杂字分类更细,除了教人识字外,还兼作普及文化常识与生活知识,体类更为繁多,或综合,或专业;或简要,或翔实,体例多样。尤其是清代以来杂字书的流通更具地域性。

近年传世蒙学相关文献引发各界的关注,对传世杂字的调查、搜集与整理研究方兴未艾,如李国庆主编《杂字类函》及续,收录明清民国时期以来编印的各类杂字十四类245种⑩。依受教对象而有通用、专用之别。亦有地域、民族之分。有为全国通用而编的,有为个别地区编的。因此内容有显著的乡土色彩,展现地方方言特色。特别是以通俗实用为导向的编纂,采分类立部之编排,收录民间日常生活实用性之事物名目,反映出民间以能识字、记账、写信作为童蒙教育的实际需求与目的。

总体而言,历代杂字书的发展,唐前以贵族文士读书识字为主,概不以杂字名书,其以杂字名书者主要收录“难字、俗字”,非初学入门之识字书。唐识字教育既继承贵族文士为主之传统,随社会开放教育普及,又开始兼顾庶民识字教育,读书写作用字与日常生活语词的识字教育双轨并行,名为“杂字”的童蒙识字教材也随之而生。宋元持续发展,杂字蒙书风行。明清市民阶层崛起,俗文化抬头,印刷出版繁荣,以庶民识字教育为基底的杂字书扩大内容,包括市民社会礼仪及日常生活常识,成为庶民实用的小型便捷生活手册。

二、中国杂字书在日本的流传

据日本现存最早的书面文献《古事记》记载,应神十六年(285),百济人和迩吉师携《论语》十卷、《千字文》一卷到日本,这是汉籍传入日本的最早记录。此和迩吉师即《日本书纪》提到的“百济博士王仁”。不过南朝梁(502—549)周兴嗣次韵的《千字文》与此时间矛盾,或疑为《古事记》误记。若非误记,则当指另一种《千字文》。周兴嗣之前,名为《千字文》者有多种。今可考见的有三国时期曹魏著名书法家钟繇(151—230)的《千字文》,或以为《古事记》所说的《千字文》应该是指钟繇的《千字文》。

日本贵族是最早掌握汉字、汉籍、汉文化的阶层,学习汉字、阅读汉文典籍、写作汉诗和汉文成为王室子弟与文士的时尚与特权。学习汉籍,识字为先。日本元正天皇养老二年(718)颁行的《养老令》《学令》第八“先读经文”条载:“凡学生先读经文,通熟,然后讲义。”其所读的经文当然是汉籍,学习汉籍先要识读汉字,通熟后再讲授经义。日本平安时期以前,学习汉字、汉籍其内容次第盖与中土无二,汉字学习以《说文》《玉篇》为本。隋唐风行周兴嗣的《千字文》,随着遣唐使、留学生、学问僧而东传,并快速成为贵族习字、学文的重要模板。平安朝贞观十七年(875)后,朝廷读书活动开始采用《千字文》,贵族家庭教育、大学寮、地方国学教育也以《千字文》作为重要教材。杂字书主要指唐宋以后,特别是明清盛行的庶民日常生活识字类蒙书,以口语白话日常听说为主的字词,而非传统贵族文士阶层子弟所用以文言为主,重在阅读写作。

就中国杂字书在日本流传的实际情况来推断,主要分为:奈良时代(710—794)、平安时代(794—1185)相对应的中国唐宋时期(唐中宗景龙四年到宋孝宗淳熙十二年),及日本江户时期(1603—1868)对应的中国明万历三十一年至清同治七年等两个时期。奈良平安时期的汉字识字教育以贵族文士为主,以阅读汉籍、奠定汉文汉诗写作基础为目的。江户时期,庶民阶层商业发达,庶民教育兴起,以日常生活为目的的识字教育日趋普及,应实际需求而编纂的日本杂字随之而生。

平安时代最大宗的汉籍东传,主要依靠遣唐使、学问僧、留学生、商人;汉籍的取得主要通过官方赐赠、私人传抄、遣使购买、商业贸易等方式,而这些遣唐使、学问僧、留学生取得的汉籍大都有目录,即“将来目录”,这些是藤原佐世编撰《日本国见在书目录》的重要参考资料之一, 也是考察唐宋时期汉籍在日本传播的主要线索。

此阶段中国汉籍的东传主要是唐代写本(钞本),其中大部分已佚,流传至今藏于宫内厅的成为所谓的“御物”,其余或成为“日本国宝”,或归为“重要文化财”。其中列为日本国宝的有《(真草)千字文》,为京都小川氏家所藏。最澄《法门道具等目录》中列举有从中土带回的《真草千字文》,尚有《赵模千字文》《古文千字文》。《日本国见在书目录》“小学家”著录有:“千字文一卷李暹注”“千字文一卷梁国子祭酒萧子云注李暹注”。又日本上野淳一氏所藏的《注千字文》一卷记有“千字文赵人李暹序注”,可见隋唐最为流行的识字蒙书兼为习字之典范,在日本流传既早且广。

敦煌文献中识字教育与日用生活事物相结合的综合识字类蒙书《开蒙要训》,写本件数仅次于《千字文》,计58件。其性质、功能与后世“杂字”书相同,只是不以“杂字”名书。值得关注的是《千字文》是文人教育系统的综合识字类蒙书,《开蒙要训》属庶民教育的综合识字类蒙书,二者在敦煌地区双轨并行,同时流通。《日本国见在书目录·经部小学家》中著录有“《开蒙要训》一卷”,下文标“马氏撰”[9]。“开蒙”意谓开悟启迪童蒙,“要训”意谓“重要的字词”。《开蒙要训》,顾名思义是专为童蒙识字教育而选取日常切要字词编成的通俗识字书。四字一句,两句一韵,包括平上去入四声的转换,全篇三百五十句、一百七十五韵,凡一千四百字。其成书时代盖为六朝,与梁代周兴嗣《千字文》时代相近,在唐、五代时期与《千字文》同为敦煌地区民间最为流行的识字蒙书。

平安后期,北宋刊本开始东传日本。公元1241年,日本禅宗史上著名的僧人园尔辩圆(圣一国师)从中国带回经籍数千卷收于京都东福寺的普门院。1353年,东福寺第二十八世大道一根据东福寺普门院的藏书编成《普门院经论章疏语录儒书等目录》一部,是记载中国典籍传播到日本的一个非常重要的书目,也是古代中日文化交流的具体体现。这个书目以千字文顺序排,收录内外典378种。其中著录有《四言杂事》二册,从其下著录有《小文字》四册,笔者推测为《四言杂字》之误,当是宋刊本的传入。

日本江户时代(1603—1868)是中国明万历三十一年至清同治七年。日本文化在平安时代由贵族掌握,在五山时代由僧侣掌握,到了江户时代逐渐向庶民阶层推移。江户时代,社会中“町人”阶层开始崛起,主要是商人,部分为工匠及从事工业的人。他们凭着商业买卖及独有工作技能,在实现经济富裕的同时,也逐步进入文化领域,如哲学、文学、史学等,打破长期以来文化由某一阶层垄断的局面。庶民文化日渐兴起成为江户时代的特点,正与中国明清时期江南社会经济蓬勃发展下的市民文化相互辉应。

明代以来江南快速发展成为中国经济文化的中心,在商业化的推动下,图书印刷文化事业日渐发达,各类图书典籍不但遍及全国,而且大量日用类书、蒙书与字书、小说、戏曲等通俗读物随之输出到日本、韩国与越南等地。

17至19世纪中期江户时代的日本,二百余年间,汉籍主要通过商业贸易传入。当时的长崎成为中国文献典籍东传日本的主要基地。据海关档案文献,1804年,在长崎担任书物改役(书籍检查官)的向井富氏编撰《商船赍来书目》(稿藏日本国立国会图书馆),记录禄元六年(1693)至享和三年(1803)110年间,43艘中国商船在日本长崎港与日商进行汉籍贸易的书单细目,共4781种,其数目之大,远超过平安时代与五山时代中国汉籍的进口总量。规模之大,可说前所未有。

近年来,日本所藏的中国汉文古籍大多建立典藏数据库,尤其以“全国汉籍データベース”(日本所藏中文古籍数据库)规模最大。以“杂字”检索,可得日本全国主要图书馆现藏有关汉籍共计192条。除了见于《小学钩沈》《玉函山房辑佚书》辑佚的唐前《古今字诂》《杂字》《杂字解诂》《杂字指》外,还有明清刊各类杂字书(含近代影印、日本复印)。这些各大图书馆所藏明清刊本杂字书中,目前可见文本呈现确实在江户时期流传的,主要有《魁本对相四言杂字》《居家必备日用杂字》《新刊广辑居家紧要日用杂字》《新刻群书释义六言联珠杂字》《新刻增校切用正音乡谈杂字大全》《莆曾太史汇纂鳌头琢玉杂字》《新增万宝元龙杂字》等。这些中国杂字书在日本江户时期具体接受使用或收藏,甚至还出现江户时期的翻刻刊印。其中以《魁本对相四言杂字》这本源于南宋明初广泛流通的小型图文对照的童蒙识字教材在日本的流传最广,翻刻最多。流传日本的《魁本对相四言杂字》以明太祖洪武四年金陵王氏勤有书堂刊本居多,还有吴门圣德堂本的《对相四言》流通。

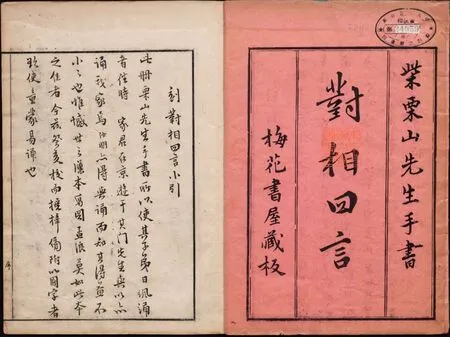

《魁本对相四言杂字》受到当时知识分子的重视而多有收藏,今从其中藏本钤有“蒹葭堂藏书印”可知系出自江户时期大阪本草学家、著名收藏家木村蒹葭堂的收藏。又天明八年至文化四年(1788—1807)任职幕府官学校昌平阪学问所(昌平黉)教习的汉学家柴野栗山(1736—1807)曾据吴门圣德堂梓行本改编为《对相四言》再印,有梅花书屋藏板、下溪堂藏板等不同版本,分刊于享和三年(1803)、文化元年(1804)及文化四年(1807)。其中梅花书屋藏板有享和癸亥(1803)春三月山田爱一郎录的《刻对相四言小引》:

此册栗山先生手书,所以使其子弟日讽诵者,往时,家君在京,游于其门,先生与以亦诵我家焉,汝明亦得与诵,而知其得益不小之也,惟憾世之汉本,写图孟浪,莫如此本之佳者,今兹癸亥校而授梓,傍附以国字者,欲使童蒙易诵也。(见图2)

这个梅花书屋藏板的《对相四言》特有的山田爱一郎所录的小引,其中清楚地说明此本根据柴野栗山手书,并指出栗山先生参酌中土传来的汉本《魁本对相四言杂字》,新订为《对相杂字》教导学生诵习,盖感叹汉本漂泊流传,图绘粗疏而不精,深以为憾,不若栗山手书《对相四言》写图之佳美。且傍附日文,希望能便于童蒙诵读。

图2 梅花书屋藏板《对相四言》,东京艺术大学附属图书馆藏

又文政四年(1821)的刊行本书名为《新刊四言对相》,全书内容大致与《对相四言》相同。可见《对相四言》照图检字,查其要者,如视诸掌,极便初学。日本有关此书之编印频繁,自有其道理。

《新刻增校切用正音乡谈杂字大全》佚名,明末刻本二卷,一册。刻本存世仅见存美国哈佛大学哈佛燕京图书馆。明末刻本问世后,即随唐船输入日本,江户时期文人雅士转相抄录,形成了名称、繁简各异的一大抄本群。今此书存世版本,除燕京刻本外,日本藏有多种江户时期的抄本。早稻田大学图书馆藏有两种抄本。

一种一册两卷,汉字词语旁间以朱笔旁注日文。上卷卷末题名:重校正音乡谈杂字,下卷卷末题名:刻为人须知乡谈正音杂字,封面题签书名:正音乡谈杂字大全。黄沚青指出其与木村蒹葭堂旧藏本有许多相似的特征[10]。

另一种上下两卷,两册。封面题签《正音乡谈》,目录题为《正音乡谈杂字大全》,卷上首题《新刻增校切用正音乡谈杂字大全》,卷末书名《重校正音乡谈杂字》;卷下末书名《刻为人须知乡谈正音杂字》。全文朱书、墨书并用。下卷首页钤有“迎暾阁图书记”“献英楼图书记”“田安府芸台印”三方印记。“献英楼图书记”是江户幕府第11代将军德川家齐的异母弟德川齐匡(1779—1848)的藏书印。又日本国立公文书馆也藏有两种抄本,都是写于江户时代。一册装,为丰后佐伯藩主毛利高标(1755—1801)所捐献,归藏内阁文库。另二册装,为著名藏书家木村蒹葭堂(1736—1802)所藏,归藏内阁文库。

此外,根据诸家介绍,日本各图书馆尚收藏有不少抄本,如:“东京大学文学部国语研究室”黑川文库藏有黑川真赖(1829—1906)旧藏本二卷,“东京大学法学部研究室图书室”藏有抄本二卷,“京都大学附属图书馆”藏有《乡谈正音》一册(卷数不详)。据《国书总目录》著录,京都大学另藏有豫乐院近卫家熙(1667—1736)抄本一种。“日本庆应义塾大学学外书库”藏有文化十一年(1814)抄本,扉页有题记,内容提及“原本旧浪华蒹葭堂所藏”,可知此书本出自木村蒹葭堂收藏。“国会图书馆”藏有榊原芳埜(1832—1881)旧藏本《乡谈杂字》上卷。京都藤原北家嫡流近卫家的“阳明文库”藏有近卫家熙(1667—1736)抄本。又“台湾大学图书馆”藏有日本江户时期(1603—1867)后期抄本一册,存卷上。何辔家据此本钤有松平定信藏书印,考定此藏本抄写年代当在1823 年以前。

可见此书传入日本,在江户时期知识阶层广为流通,传抄与收藏者有儒者、医生、本草学家、文士、藩主幕府官员,各抄本虽同有刊本依据,然辗转传抄,致使内容有删减,文字也有所歧异。且每有日文朱笔加注。

江户时期日本流传明代曾楚卿编《莆曾太史汇纂鳌头琢玉杂字》有刻本、抄本两种。明代谢荣登撰《新刻释义群书六言联珠杂字》,公文书馆藏有刻本,均为熊安本,原为内阁文库。2册两种。其中一种原为红叶山文库本。1册一种,钤有“蒹葭堂藏书印”,原为木村蒹葭堂本收藏。清代徐三省编、戴启达补《新增万宝元龙杂字》,公文书馆藏有丹山堂刊本2册,为丰后佐伯藩主毛利高标本,后归内阁文库。这些杂字书是典型以识字教育为基础,兼具字词以及日常知识查找功能的生活小百科型的杂字书。

三、日本杂字书的仿作

汉籍在东亚“汉文字文化圈”的关注,过去较多着眼于中国汉籍的流传,以中国本位为主体,实际上汉籍在各国的接受过程与表现,从初期的传抄、翻刻,以广流传;进而为求讲解,或助阅读学习,到有批注、图绘的出现;既已熟习,更有因应各国各族生活环境与文化的差异、社会的需求,开始出现中国传统蒙书的补编与改编。更有甚者,则是自主性的以本国本族为主体的自行编撰,根据本身的需求进行编撰的仿作;既不再沿用,又不再依傍,更不必迁就中国蒙书的内容。这正是中国传统蒙书之国际流传影响与发展的另一面。

中国明清时期各类型杂字书,由于极具生活化、实用性与全面性,为居家生活必备的书籍而大量印行。江户时期通过中日商贸往来输入日本,成为江户时期文化推广普及的助力,在各阶层发挥较大影响,同时也出现不少因应日本当时社会各阶层实际需求而出现的仿作,或更大自主意识编集的杂字书,有写本、刊本,有童蒙教育往来物性质的编纂,如《两假名杂字尽》;有职业需求,唐通事使用及通事人才养成教育用书,如《译官杂字簿》;有汉语识字教育并具日常实用类书之编著,如《杂字类编》等。

由于《杂字类编》七卷为江户时期儒学家柴野栗山(彦辅)草编的书稿,经其弟重修,于天明六年(1786)印行,之后,直到明治九年(1876),90年间刊印不断,版本甚多。实为日本杂字书仿作的代表,特于下文细为析论。以下仅略要简介《两假名杂字尽》与《译官杂字簿》两种。

(一)《两假名杂字尽》

日本最早以“杂字”为名的书。此书原为写本,江户时期的延宝年间(1673—1680,约于中国清代康熙年间)刊行,计有万治二年(1659)松会开版,及水田甚左卫门(京都)出版年不明等两种版本。一册二卷。据酒井宪二研究得知《两假名杂字尽》自江户初期编成后,不断出现覆刻,今日本国内至少有十个本子,足见此书在江户时期普及的一斑。此书将民间日常使用的词语汇集,特别是以往来物概念主要收录书信中常用语词并附有数量值及单位词,适合童蒙学习,也是庶民实用读物。

内容属分类字词,计28类675个字词,各字词均书汉字,旁附假名注日音,分类方式以传统日音“以吕波”字号顺序(又作伊吕波顺)区隔,日本古代用47个不同平假名顺序排列方式,源自《伊吕波歌》。如“い”音门类有殷勤、威势、意趣……,“せ”音门类有前后、全盛、穿凿、先例……,“す”音门类有推量、相扑、睡眠……,“ほ”音门类有保养奉加、报谢、报答、褒养等字词。

书名称“字尽”是日本明治时代之前传统的儿童启蒙教材,广泛使用于私塾、寺院、寺子屋等民间私学系统。由最初单纯的书信集发展为具有各种编撰体例,传统识字书也是“往来物”中的一种类型,属“类”,系将各熟语字词尽录书中,故名“字尽”。日本传统识字书中有“字尽”类,如《通用字尽》《难字尽》《名头字尽》等。

(二)《译官杂字簿》

《译官杂字簿》,《国书总目录》著录有:国会图书馆,国会白井(嘉永三写本),京都大学、东京大学藏有(明治写本)(一册),岩瀬,杏雨(同上写)。此书今收入《唐话辞书类集》第19集。石山曙生、荻原义雄《〈译官杂字簿〉の研究一一その一本文编》有详细探究及全文的翻刻(录文),可参考。

此书乃江户时期“长崎译官(即唐通事)询于清商而辑录之要俗书”[11],全书为汉文分类字词,下附释义,有以中国直音法注唐音者,约3700个字词,分宫室、船具、花草树木、身体、病症、菜蔬果实、百工技艺、禽鸟、丝帛、毛虫、虫蛇、兵、海味、珍宝、茶酒饭食、衣冠、商卖、丧祭、乐器玩器、讼狱、亲族、婚姻女工、染色、家器、杂物等25类。

此书在江户时期有不同抄本流传,抄本正文末录有四则题记,有助此书流传之察。依序移录如下:

译官杂字簿一卷是小埜兰山座右所弆,今兹暮春,恕乞一览,言虽鄙俚,今清俗之常语,知之多识一端也乎,故手誊功毕。是宽政庚申闰四月念三日。侍医法眼栗本昌减识。[11]

此本为兰轩先生旧藏,而全卷赖山阳所书。文化初年,山阳游历东都之日,钱尽而佣书,故当时所书狩谷,伊泽二氏之架中多有之。余所得亦不啻一二部也。源(森)立之。[11]

安永庚子之冬十二月六日 誊写终功。兰山。[11]

文化丁丑秋,小野蕙亩借得兰山先生手书之本,且读且录,三タ卒业,按目录有婚姻、女工之门,而本编脱之,文字误讹,亦复不尟。盖先生草率誊录,未经校行,他日将购求善本而正之至善,滥名讹呼,行商不学,固其所也,何足深尤。井冈洌识。[11]

以上第一则为侍医法眼栗本昌誊录完成之后,于宽政庚申(宽政十二年,1800)闰四月廿三日所作的简单识语题记。清楚说明此《译官杂字簿》一卷为小埜兰山(1729—1810),江户时代的植物学家、医生、本草学专家所收藏。此书言虽鄙俚,却是中国清代人日常普遍采用俗语词,具实用价值。特借誊抄,以长知识。

第二则森立之的题记识语,更进一步说明此抄本原为江户时代著名医家、学者伊泽兰轩(1777—1829)的旧藏,全卷抄写者乃赖山阳。赖山阳(1781—1832),幼名久太郎,名襄,字子成,号山阳,别号三十六峰外史,生于大阪,是江户时代后期历史学家、思想家、汉诗人、文人、艺术家、阳明学者。著有《日本外史》《日本政记》,对幕末尊王攘夷志士有很大影响。文化初年赖山阳游历东都时,因盘缠用尽,不得已而以抄书为佣,当时知名学者狩谷掖斋(名望之,字卿云,1775—1835)与伊泽兰轩多收藏有赖山阳所抄书籍多种,森立之亦拥有一两部。按:伊泽兰轩的弟子森立之(1807—1885,字立夫,号积园,又号伊织、养真、养竹等,江户人),为江户时代儒医、藏书家。曾跟从名儒狩谷望之(掖斋)学习汉学,并协助其父森云竹为狩谷氏校刊(和名类聚抄笺注)。又精于本草学,著有《神农本草经校注》《本草经药和名考》等书。明治十八年(1885),森氏与另一儒医涩江道纯(1804—1858)同撰《经籍访古志》,完备记录日本当时所见的善本古籍。

第三则小野兰山于安永庚子(安永九年1780年)冬十二月六日誊写功毕的题记。时小野52岁,誊录此书一册,可知《译官杂字簿》的成书当在此之前,即1780年,相当于清乾隆四十五年以前。

第四则为小埜兰山弟子作州津山侯侍医兼侍读的井冈洌的识语,说其在文化丁丑秋(文化十四年,1817),自小埜兰山孙小埜蕙亩(职孝,?—1852)处借得兰山手书本,费时三昼夜抄录而成,以为兰山先生抄本,草率誊录,未经校行,而本编脱之,文字误讹,亦复不抄。因寄望他日购求善本能勘正之,使成善本。据石山曙生、萩原义雄的研究,上述诸人对《译官杂字簿》一书之应用颇多。《译官杂字簿》可能亦与唐通事相关[12]26。

以上各种日本仿编的杂字书,从汉语识字教育的入门,江户时代日本社会发展与中日交流与往来贸易的实际需求,有知之士从事汉语学习用书的编纂,在日本为中心主体意识下,继承中国杂字书以日常生活实用名物字词语汇,采用名物分门别类,立目连缀,以便查检使用的特色,往往在字词旁加上假名注音,结合日文批注,或和日文对照,并采日语伊吕波顺排序,方便日本人学习。同时由识字教育的杂字书向具备辞书功能的工具书发展。

四、日本杂字书仿作名著《杂字类编》析论

《杂字类编》是江户时代庶民阶层学习汉语重要而畅销的一部唐话辞书。其所呈现的中国古代汉籍在“汉文字文化圈”接受与影响的文化现象及其与中国明清杂字书的发展关系,与越南编纂的日用字书《指南玉音解义》相似,不论成书背景、性质、体例、内容特色与功用,乃至学术价值均具有相当的相似性,反映了此类书籍伴随汉字文化接受过程,开始从贵族文士阶层转而面向各阶层,并因应本国社会庶民生活文化的实用性需求,在编纂形式模仿的同时有所改造;内容上进行了必要的调整,以求切合现实需求。

《杂字类编》七卷,乃江户时任职幕府官学的儒学家柴野栗山(彦辅)草编的书稿,后经其弟贞谷重修,于天明六年(1786)印行,之后,直到明治九年(1876)为止,90年间刊印不断,版本甚多,实为日本杂字书仿作的代表。以下试对《杂字类编》的撰作与编校、成书与刊行、编撰体例、性质与功能等相关问题略作分析考论,以明体系因革、评述特色、价值及影响。

(一)《杂字类编》的编校与版本

《杂字类编》的作者与编校问题,今所得见各版本《杂字类编》前均有“甲申(明和元年,1764)三月柴野贞谷写于八栗山下泛爱堂”的序,清楚记述了有关《杂字类编》成书及编校的详细过程。兹据刊本移录序文如下:

一日倒败簏点检故纸,得一束弊册子,题曰:《杂字类编》;自日月风云,以至于艹木昆虫之微,凡有国语者,皆填以汉语,分类以国字四十七音,如俗书《节用集》者。余初疑其浅俗,既而拈笔临纸,录事记实,卒迫之际,捡寻极便,而译义的切,不复似摸索悬想者,乃家兄彦辅幼时所纂辑,以备遗忘也。但本随得收录者,是以错出复出,倒写横写,浮票贴签,纷无伦次,于是暇日为削复正错,订修整顿,缮写成帙,全部七卷,其疑者,皆质之家兄,不敢私迁就也,西赞辻子礼旧学于家兄,亦见而大喜,更校写一再,遂以授梓。顾此浅浅幼学制锦,且余之质订,恐犹有挂漏,而遽有此举,殆非家兄之意,特以省儿童誊录之劳尔,若夫讹胶,则余敢当其罪云。

甲申三月 东赞柴野贞谷写于八栗山下泛爱堂

从序言可知《杂字类编》的草稿出自柴野贞谷的兄长柴野彦辅,今所见正式刊本七卷一部的《杂字类编》是贞谷据稿本进行重修,“削复正错,订修整顿”,编定缮写成七卷一部,其兄弟子辻子礼参与校订。

柴野彦辅(1736—1807),名邦彦,字彦辅,通称彦助,号栗山,别号古愚轩,赞岐(东赞今香川县)人,是日本江户中期著名的儒学者,为朱子学派的代表,宽政三博士之一。宽延元年(1748),13岁受业于高松藩的儒者后藤芝山。宝历三年(1753),18岁与中村文辅同赴江户,学于江户昌平黉学问所。性英迈不群,耽思于经籍,旁善诗文。明和二年(1765),在昌平学校业成,仕于阿波藩,为儒员。30岁辞职移居京都,从高桥宗直学习国学。与皆川淇园、富士谷成章、清田儋叟交往。栗山宗朱子学,精通经史和汉诗文。天明八年(1788),53岁奉幕府之命做昌平黉教官。受幕命与祭酒林敬信、冈田寒泉共理学政,令世之学者一奉程朱之说。后进布衣班,为公子之侍读。朝廷每有大议,谋询亦不少云。文化四年(1807)殁,年74。赠从四位。著有《杂字类编》7卷,《栗山堂诗集》4卷,《栗山文集》5卷,《论语笔记》《国鉴》《资治概言》《冠服考证》等。

柴野贞谷(1738—1786),名仲达。由于涉及柴野贞谷的传世资料太少,有关事迹知之甚少。专研《杂字类编》的日本学者藁科胜之对于贞谷生平的考察,也深感数据匮乏。目前只知贞谷名仲达,通称小辅。生于元文三年(1738),较栗山小两岁。早年曾在京都跟随今枝荣济研修妇科,学有所成后便定居从业。后因侍奉年高的父亲,不得已离开京都返回家乡。在家乡八栗山下开设名为“泛爱堂”的医所,服务乡邻。天明六年(1786)一月,暴疾而殁。

辻子礼(1752—1775),名言恭。西赞人。宝历二年(1752),生于赞岐仁保浦。其父为镇守府将军藤原秀乡的十二世孙。辻子礼父母早亡,由叔父收养。叔父去世后。乃随片山士肃接受启蒙教育,学习《孝经》、四书及左氏司马之书,研究汉宋诸家说,略通大意。安永三年(1774)赴京都,师事栗山。其间并从福井大车学习医学。翌年(1775)九月,因病去世,年仅24岁。栗山为其作《辻子礼墓铭》,铭中可见栗山对子礼的学问、志向、为人的肯定和赞许,同时对其英年早逝表示痛心。

从《杂字类编》刊本前的“重修凡例”中还可看出,栗山原稿中“每语皆标注出处”,贞谷见篇幅过于宏大,因在重修过程中针对内容进行了必要的删减取舍。从中可知柴野栗山是《杂字类编》的原撰者,柴野贞谷和辻子礼是实际编订、校写付印者。

日本杉本つとむ[12]、藁科胜之[13]等学者都对《杂字类编》的成书和刊行时间作过详细考察,一般认为该书成书于安永三至四年(1774—1775),刊行于天明六年(1786)。之后广为流传,刊印不断,今所得见有天明六年(1786)、文政七年(1824)、明治七年、明治九年及刊年不明的多种。杉本つとむ将版本主要分为“天明本”和“文政本”两种。版权页刊记刻有“天明丙午六月 泛爱堂藏版”的版本为天明本,根据版权页所列:江户、大阪、京都书屋与江户、京都书屋的不同,分A本与B本。A本(列有江户、大阪、京都三都的书屋),B本(列有江户、京都两都的书屋)。杉本从印刷及版权页的信息判定“天明B本”为初印本。“文政本”为覆刻本。明治九年本是“文政本”的覆刻本。另有刊年不明的版本多种。从出版翻刻次数及大阪、京都、江户众多书屋广为发行,足见其在当时几乎成了日本各阶层学习汉语文的热门用书。

(二)《杂字类编》的编撰体例

《杂字类编》全书凡七卷,分上下两册。开头有“序”“重修凡例”,后为正文。共收汉语词语约29021条。在汉语词条的两旁注以日语假名,“日语——汉语”对照而书。全书日语全部采用片假名书写。词条先分“类”,根据汉语词条对应的日语假名的音头,依四十七音的顺序分为47类,因有“井类见以类”“于类见远类”“惠类见江部”的说明,“ヰ、オ、ヱ”类可分别与“イ、ヲ、エ”类同归一类,所以实际上为44类。

贞谷序文:“分类以国字四十七音,如俗书《节用集》者。”按:《节用集》是室町时代到江户时代初期流行的日本国语辞书。违建仁寺僧侣所编辞典,约成书于15世纪中期。全书两卷,将日常生活用语按“伊吕波歌”的顺序、又将各音分门别类编写,是《杂字类编》汉语词条对应的日语假名,依四十七音的顺序分为47类,盖取法《节用集》“伊吕波歌”的顺序编排。

《杂字类编》各“类”之下再分别以“门”区分各词条的义类,贞谷《重修凡例》第二条:“每类分十八门如左”,依序为:天文(凡例“天门”)、地理、时令、宫室、人品、家伦、官职、身体、神佛、器用、衣服、饮食、文书、钱谷、采色、人事、动物、植物等。凡例十八门中除“家伦”外均有附类说明。

江户时代流行的中国明清时期日用杂字书,均分门别类,其门类名目基本大同小异,主要符合日常生活名物事类,如《居家必备日用杂字》分菜蔬、果品、茶食、鱼肉、鸟兽、酒筵什物、家用什物、米行什物、蔴柴素食、酒作什物、纺织、渔家农具、衣服、首饰珍宝、绫网、颜色、兵乐器、船上什物、房屋、花木、杂货、人物、俗物等23类。《新刊广辑居家紧要日用杂字》分小菜、果品、茶水、鱼肉、鸟兽、酒筵什物、家用什物、米行什物、酒作什物、纺织、田作渔具、衣服、首饰珍宝、绫绢、颜色、兵乐器用、船上什物、房屋、花木、货物、拾遗杂用等21类。《新刻释义群书六言联珠杂字》分天文、地理、人物、时令、人事、身体、病症、词讼、衣服、宫室、饮馔、器用、工匠、军器、首饰、船器、法具、花木、蔬菜、杂卖、颜色、鸟兽、药方、丧礼、勉学等25类。《新刻增校切用正音乡谈杂字大全》分天文、时令、地理、人物、身体、鸟兽、鱼虫、草木、宫室、器用、饮馔、衣服、丝绵、珍宝、文史、人事、数目、通用等18类。

栗山《杂字类编》的分类当是在这些既有分类基础上,根据实际情况进行词语分门别类编排,总计18门,每类之下的分门并非均有18门,实际上,各类之下分门数不尽相同。如チ类下分18门,リ类下分13门,ル类下则分8门。又每门中词条数量多寡不一,以符合当时日本现实生活的用语状况。另《杂字类编》所收汉语词旁以假名注日音,下附字词释义。正文和注文两类,二者字体大小和排列方式有区别。正文大字,单行排列,注文小字双行排列于正文词条下。如“以”类“天文”门下收“纳日”,右旁小字假名“イリヒ”,“牵牛”正文大字,小“与河/鼓别”双行小字释义。

(三)《杂字类编》的性质与功能

作为江户时期朱子派学者的柴野栗山,精通经史和汉诗文。曾任昌平黉教官,又为公子侍读。著有《杂字类编》7卷,《栗山堂诗集》4卷,《栗山文集》5卷,《论语笔记》《国鉴》《资治概言》《冠服考证》等。以此学术背景,栗山编纂《杂字类编》内容以汉字为主,旁边加注日语,日文与汉字相互对照,方便日本国人学习汉语。

贞谷《杂字类编》序言:“余初疑其浅俗,既而拈笔临纸,录事记实,卒迫之际,捡寻极便,而译义的切,不复似摸索悬想者。乃家兄彦辅幼时所纂辑,以备遗忘也。”可见此编收录语词重在实用之口语,虽不免有浅俗鄙俚之感,然此书以录事记实,以供日常使用卒迫时,方便检寻之用,是其书性质在供作庶民学习汉语查检之工具,且“译义的切”诚为实用的唐话辞书。不仅如此,序言云:“顾此浅浅幼学制锦,且余之质订,恐犹有挂漏,而遽有此举,殆非家兄之意,特以省儿童誊录之劳尔。”按:“制锦”一词,典出《左传·襄公三十一年》,后用为贤者出任县令之典,又用以比喻“出仕从政”,是《杂字类编》的编纂除编者自我备忘之外,又为省儿童誊录之劳,有童蒙教育目的。

语词排列方式,将中国与日本两种传统顺序法予以整合,既继承中国古代杂字书的基本性质与功能,又凸显其为日本学习汉语方便,配合日本本国语言的特征所作变革。从体例及内容来看两者之间有一定的渊源关系,可以看作日本人积极学习中国蒙书样式的典范。

结 语

《杂字》这种简单实用的识字教材极其普通,然其源远流长且影响深远,流传到日本、越南等周边国家,在接受的同时有所发展,出人意料,其价值、意义不可小觑。

中国杂字书的发展经历唐前以贵族世家子弟为对象,阅读写作为目标识字的各类字书,语言特色集中在书面文言字词,到唐宋除继承原有传统外,发展出以庶民生活语词为导向的杂字类蒙书,着重生活语言,以口语白话为主要特征,双轨并行。明清杂字书继承中国识字蒙书的传统,因应市民阶层的崛起,俗文化的快速发展,杂字书内容扩大,由唐宋以前单篇单卷为主的小型实用识字蒙书,发展成兼具识字蒙书与日用类书的多篇卷的大型杂字书。由以识字为核心,延伸到庶民日常生活须知与实用之常识与基本礼仪规范,形成小传统的生活手册。在出版业兴起的推波助澜下,各式各样的新编增广之作如雨后春笋印行,为凸显内容的多元,新刻命名不断,使书名冗长成为明清时期此类杂字书的特色。尽管如此,书名结构仍以杂字为核心。书面文言与口语白话兼具,俗语俚词、市话行话兼收,以社会性、生活化、实用性为依归。

中国杂字书在日本的流传主要为对应中国唐宋时期的平安时期,及对应明清时代的江户时期两大阶段。平安时期的汉字识字教育以贵族文士为主,重读写。江户时期以庶民日常生活及唐通事需要的语言为主,重口传。

明清各类日用通俗杂字书随舶载输入,为日本知识阶层所接受。日本江户时期,应社会阶层的发展与庶民教育的需求,应日本本身使用对象的需求,杂字书有所调整,分类详略不一,内容载录的词汇多少亦有所异同。为便于日本国人的学习,增加日语的注文,乃至汉语日文对照,这些杂字书是典型的以识字教育为基础,兼具字词以及日常知识查找功能的生活小百科型的杂字书。

从汉字文化的发展视角看,日本对中国杂字书的接受无疑是以识字杂字书为主体,进而进行语词分类,以便于检索使用的语文工具为核心。在中日政治经济交流频繁的环境下,基于译语人的实际需求,官译杂字一类乃至双语字书,基于本国或本民族实际需求而仿作自编的杂字书应运而生。

日本杂字书除性质及功能与中国杂字书有不同外,其编辑方式亦有差异,大致而言,中国杂字书的分类字词均以字词属性予以分类:江户时期著名儒学家柴野栗山编纂的《杂字类编》全书七卷,自天明六年印行,到明治九年,90年间刊印不断,版本甚多,今日本各图书馆几乎均有收藏,是日本杂字书仿作的代表,其继承中国的字词属性分类方法将日本传统字词分类方式的同时,也结合日本传统的“以吕波”四十七音排序,显示日本杂字书在源于中国的同时,保有本身特色,并配合不同需要开拓新的分类方式。除具庶民汉语教育的功能外,保存有关日本江户时期社会文化的丰富词汇,并承袭中国明清时期汉语词汇,提供研究近代汉语发展演变珍贵的材料。

注 释:

①如《敦煌遗书总目索引新编》著录:S.4622va、S.5513、S.5514、S.5524、S.5685、S.5690、S.5712、S.5757、S.6128、北8425v(芥007)。

②如《敦煌遗书总目索引新编》著录:S.5463、S.5671、BD.3925背(北8347v,生25)。

③S.6128《敦煌遗书总目索引》,拟题作“杂字”,据查对系《开蒙要训》残本。

④如《宋史》卷四八五《夏国传》载:“元昊自制蕃书,命野利仁荣演绎之,成十二卷,字形体方整,类八分,而画颇重复。教国人纪事用蕃书,而译《孝经》《尔雅》《四言杂字》为蕃语。”中华书局1977年版,第13995页。

⑤如(清)徐松辑:《宋会要辑稿》刑法二:绍兴十三年(1143)闰四月,尚书度支员外郎林大声奏言:“江西州县有号为教书夫子者,聚集儿童,授以非圣之书,有如《四言杂字》,名类非一,方言俚鄙,皆词诉语。”中华书局1987年版,第6570页。又刑法三:(同年)八月二十三日,礼部言臣僚札子上言:“江西州县百姓好讼,教儿童之书有如《四言杂字》之类,皆词诉语,乞付有司禁止。”中华书局1987年版,第6590页。

⑥如《秋日郊居》八首之七:“儿童冬学闹比邻,据案愚儒却自珍;授罢村书闭门睡,终年不着面看人。”诗下自注:“农家十月乃遣子弟入学,谓之冬学。所读《杂字》《百家姓》之类,谓之村书。”见钱仲联校注:《陆游全集校注》第四册卷二十五,浙江教育出版社2011年版,第9页。

⑦如《朱子语类》卷一二○云:“须是子细看,看得这一般熟后,事事书都好看。便是《七言杂字》,也有道理。”见中华书局排印本1986年版,第2887页。

⑧俄藏:MHB.N210、4151、6340、8081、2535v,4428、710;英藏:Or12380 / 1006、1007、1008、1009、1010、1011、2236、2400、2401,2402、2920、3031a,303 1b;中藏:G11-001[第465:5],G11-002[B56:60],G11-003[B184:11],G21-001[13194:1],M21-006[F57:W1/0849],M21-007[F6:W13]。

⑨《大元通制条格》卷五“传习差误”条载:“至元十年五月大司农司各道勘晨官申各路府州司县,在城关厢已设长学外,据村庄各社请教冬学,多系粗识文字之人,往往读《随身宝》《衣服杂字》之类,枉误后人,皆宜禁约。”见台北文华书局1968年版,第205页。

⑩李国庆编:《杂字类函》11册,计收明清至民国期间各类杂字157种,见学苑出版社2009年版。李国庆、韩宝林编:《杂字类函(续)》15册,计收明清至民国时期各类杂字98种,见学苑出版社2018年版。