新工科背景下《工程热力学》课程思政教学设计

2022-09-22张百强陈宇慧张芳芳张羽翔张永海金听祥

张百强 陈宇慧 张芳芳 张羽翔 张永海 张 波 马 璐 金听祥

(郑州轻工业大学 河南 郑州 450002)

为切实贯彻落实习近平总书记2016年在全国高校思想政治工作会议上的指示,结合教育部发布的《教育部高等教育司关于开展“新工科”研究与实践的通知》的文件精神,围绕工程教育改革的新理念、新结构、新模式、新质量、新体系开展新工科研究与实践[1]。相比于传统工科人才的培养模式,“新工科”建设更加注重在学科实用性、交叉性和综合性育人。“新工科”建设与思政改革的开展立足于立德树人的教育目标,将思想政治教育贯穿到专业课程教学当中,有效地发挥专业课程的育人功能,真正实现全过程、全环节、多元化的立德树人目标,成为当前一项紧迫的时代任务。

在“课程思政”的理念没有提出之前,高校主要通过思想政治理论课对学生进行思想政治教育。在“新工科”背景下,理工科专业中思想政治相关课程占比较低(约10%),而其他专业课程占比达90%。《高等学校课程思政建设指导纲要》中提出,“课程思政建设要紧紧围绕全面提升人才培养能力这个核心点,在全国所有高校、所有学科专业全面推进”[2]。为此,在“新工科”背景下,通过课程建设结合思想政治教育的主渠道,对大学生的价值引领起着核心作用。高校“课程思政”建设是对国家高校思想政治工作会议的回应,是落实高校思想政治工作精神的行动所在[3]。如何创新多元、全方面的开展课程思政的教学设计是新工科背景下的重要改革方向。本文以《工程热力学》课程为例,采用教学大纲修订、教学过程改革、教学研讨提升等举措,构建课程思政改革,举例具体的课程思政教学设计,为系统化实施课程提供借鉴。

1 《工程热力学》课程性质

过程装备与控制工程专业具有较高综合性和应用性,在机械领域和化工领域表现尤为突出,《工程热力学》作为专业基础课之一,主要研究热能和机械能之间相互的转换规律及其有效利用,解决能源问题。我校过程装备与控制工程专业《工程热力学》课程32学时,第4学期开设,着重强调工程知识的应用和热力转化过程的分析。本课程为专业学生提供必要的理论基础知识,为后续课程的开展奠定良好基础,是在物理化学课程的基础上,向专业方向延伸的必经学科,为学生后续及毕业后解决实际工程问题打下坚实基础。为此,本课程中良好实施课程思政改革,能够积极促进本课程的教学效果,同时对后续专业课的课程思政改革提供借鉴意义。

2 教学改革思路

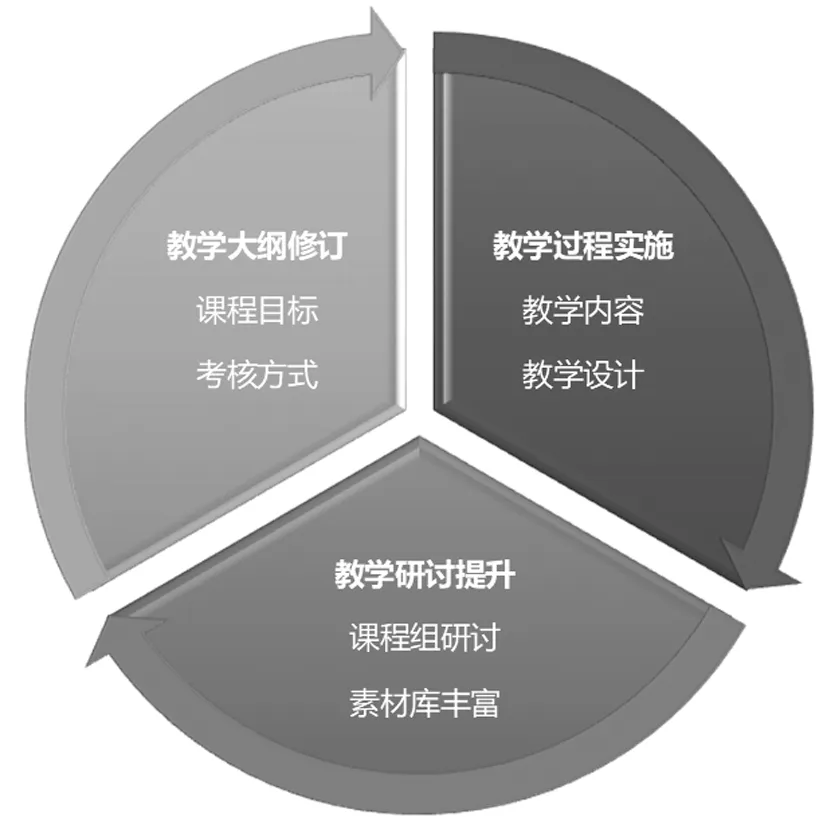

“新工科”背景下的课程思政是适应国家战略发展新需求、迎接国际竞争新形势、符合立德树人新要求的前提下提出的教改方向,“课程思政”是实现专业课程与思想政治理论课耦合作用的有益探索[4]。课程思政改革,尤其是理工科专业课程,无法简化成教学方法或教学手段的改革,它更是教育理念的创新或是教育价值的理性回归[5]。基于此,过程装备与控制工程系开展闭环式课程思政教学改革,思路归纳如图1所示。

图1 课程思政教学改革思路Fig.1 Reforming thought of ideological and political courses

2.1 教学大纲修订

依据“立德树人、德育为先”的要求,《工程热力学》教学课题组研讨修订课程大纲,着眼于学校人才培养目标,专业人才培养方案,对标毕业要求达成的支撑指标点,将课程目标和德育目标有机结合,将思政元素整合入教学内容,积极探索课程思政的考核形式。在课程目标中明确,能够通过学习本课程初步形成对能源转化利用、职业价值的认同感,明确多学科交叉融合的科学素养、创新意识及科学家精神对能源利用与转化的促进作用,明确加强安全和法律意识,积极严格履行社会责任。

2.2 教学过程实施

教学过程是课程目标的完美呈现,教学方法的合理优化为课程目标的实现提供良好途径。教学环节与思政元素的融合,是将知识传递、能力提升与精神塑造相统一的过程与实践。课程思政建设需全过程、全环节、多元化的创新教学方法,围绕家国情怀、修养品格、科学素养、辩证思维等方面的思政目标丰富教学内容。采用启发式、案例式、问题式等多种教学方法,通过课堂讲授对学生进行思想引导和价值观塑造,引导学生树立正确的价值观、团结协作的意识、社会责任感和爱国意识。积极开展教学改革探索,修订课程思政教案设计,明确课程思政教学内容设计和切入点,修订《课程思政教案》,组织系部专业教师对其加以论证。

2.3 教学研讨提升

过程装备与控制工程教研室基于相同专业课构建课程组,课程组的教师均是具有讲授本门课程经验的教师,课程组的建立为课程思政案例库的完善和教学内容的丰富奠定基础。课程组定期召开研讨会,积极利用现代信息技术追踪学科前沿,激发学生对工程知识和科研的热情和动力,针对当前时事内容丰富课程内容和思政案例库的深度和广度,研讨审定课程思政案例教学设计内容,共同提升。

3 课程思政设计

如何将思政元素在教学过程中有机贯穿,将知识传授、能力提升和价值引领有效融合是新工科背景下课程思政建设的重点和难点。通过专业教师和课程群组的研讨,不断深入挖掘和提炼专业课程所蕴含的思政元素和德育功能。下面以《工程热力学》为例,针对以下四个课程思政目标给出具体的建设方案。

3.1 家国情怀

能源利用和转换是《工程热力学》课程的基础,在绪论和能量传递形式等章节中,结合世界和我国能源发展趋势进行介绍,提升学生对我国科技发展的归属感,深入了解中华民族的伟大精神,激发学生的爱国情怀。采用“矩阵式”引导方法,横向对比国内外能源体系差异,明确我国能源实力和地位,加深文化自信,引导学生在能源领域开展有关科研的时候,需要结合我国目前能源形势下的基本战略,不能盲目跟风;纵向了解热力学的演变和发展,带领同学厘清热力学利用发展的基本脉络,提升道路自信,明确责任和使命担当,意识到我国能源利用领域的高效发展离不开前赴后继的科研工作者们艰苦卓绝的努力。

3.2 品格修养

在新工科背景下对学生的培养,应注重专业素质和人文修养的全面人才发展战略。学生综合素养的提升关乎其全面发展的长远目标,教师需要在专业知识讲授过程中,进行正确的思想道德理念引导,可以通过时事热点和专家学者事迹的发掘,也能带领学生修养品德、全面发展。采用提问式教学过程中的互动环节,可引导学生积极表达,增强综合素养,提升学习兴趣和参与度。同时,可以发掘隐藏在知识点背后的社会现象及人生道理,加强品德修养。例如在压气机的章节中,多级压缩虽然增加了设备,但是降低了排气温度,最终耗功减少,实际上是磨刀不误砍柴工的道理,引导学生们思考,做任何事情都没有捷径,学习工作中的付出并不是徒劳,不能轻言放弃。

3.3 科学素养

科学素养的培养主要通过科学家精神学习和科学伦理遵守两方面进行强化[6]。通过引入科学家的勇攀高峰、敢为人先的创新精神为教学切入点,汲取力量,坚定信仰。在气体流动中喷管的章节中引入大国工匠高凤林的纪录片,机械化高度发展的今天,火箭的设计不仅需要相关领域的专家,还需要将图纸转化为实物的技术制造人员,高强度、高精密、高要求的工作对技术人员的要求更为严格,高凤林专注一辈子只干火箭焊接工作并且做到极致。通过高凤林淡泊名利、潜心研究的奉献精神的学习,引导学生意识到无论毕业后处于何种岗位,敬业钻研终将造就一番事业,都能为国家强盛、民族复兴贡献力量。在碳排放达峰目标和碳中和愿景下,新形势下能源中长期发展路径有所变化,为持续推进能源科技的创新进展,“互联网+”智慧能源、储能、区块链、综合能源服务等综合创新型模式正在蓬勃发展,激发学生科研兴趣,引导学生深刻认识科技创新成果乃国之利器。科技促进人类生产生活的进步,同时也要正视科技中的弊端,严守底线,坚守科研初心,警醒学生热爱科学的同时,要加强科研伦理和学风建设,杜绝学术不端现象,脚踏实地做开展工作,加强工程师的职业素养建设。

3.4 辩证思维

辩证的思维方法是学习、工作和科研的重要思想指引[7]。新工科背景下,解决复杂工程问题,需要抓住组要矛盾的特殊性,清晰明确厘清问题的关键辩证的思维方法的关键,也是在课程思政过程中可以加强的重要内容之一。在有效能利用部分,可以引导学生讨论“作为工程师,使传热温差尽可能的小,理论做功能力保持住不损失。是否合理?”。理论上,温度差减小,保证做功能力,但是所需时间无限长,实际生产设计中不能开展。在工程中理想过程是我们追求的最优过程,但是实际过程中,一味的去追求理想状态,可能会造成更大的能耗或者损失。引导学生要客观的分析事物,辩证的思考解决方案。

4 总结

为适应“新工科”背景下对人才培养的新要求,专业基础课的课程思政建设研究极为关键,将正确的价值观“无缝衔接”地融入到专业知识的传授中,为促进学生综合素质的提升奠定夯实基础。从教学大纲的顶层设计,教学过程中的思政要素融入设计,到定期的系部、课程组教学研讨,闭环式课程思政改革为构建新型工科专业的思政改革研究具有切实的实践意义。