用小故事写就大事业

2022-09-22

◎本刊记者 士 心

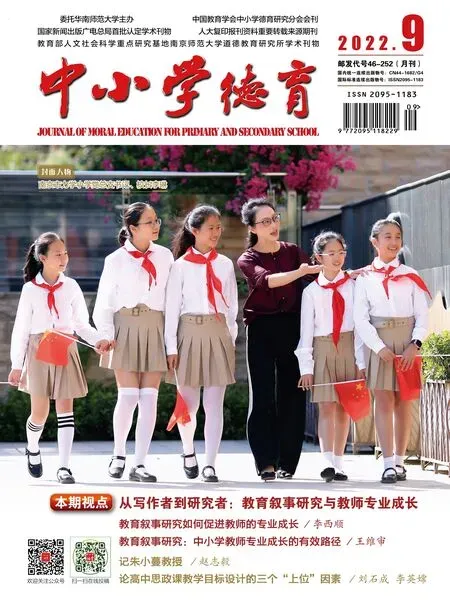

李琳,南京市力学小学党总支书记,南京市力人学校小学部书记、校长,全国优秀教师,江苏省特级教师,南京市劳动模范,南京市陶行知奖获得者。近十年书记、校长工作经历,长期致力于小学语文教学研究,出版专著《为童年点灯》。近二十年来,专注于“儿童研究素养培育”教学改革项目实验与研究,成果先后荣获首届国家教学成果二等奖,江苏省特等奖、一等奖,第五届江苏省教育科学优秀成果特等奖等。

教育是国之大者,既关系到民族的永续发展,又关涉到千家万户,因而是大事业,每个教育工作者都要有为国为民的大情怀,立志成为学生为学、为事、为人的“大先生”。然而,基础教育实践面对的是成长中的儿童,教育管理者和老师们要做的都是日常的、身边的、普通而平凡的“小事情”。通过做小事,传授有价值的“大”知识;通过做小事,达成师生、生生以及家校之间的理解,这是基础教育的日常,也是教育事业的真正担当。

南京市力学小学的前身是邵力子先生及其夫人傅学文女士秉持教育报国、教育兴国的情怀创办的“南京市私立力学小学校”,有着爱国报国的红色基因。在一代代力学小学人的努力下,学校成为老百姓认可度较高的优质学校。在多年的办学历程中,力学小学人以“致力于学,学以成人”为校训,以培育能担当民族复兴大任的时代新人为己任,遵循人才培养的规律,在“小事”上下功夫,重视从点滴做起,久久为功。李琳校长在力学小学工作20年,从普通的语文老师成长为学校的管理者,作为“陶行知奖”获得者,她践行行知精神,强调知行合一,立足小事情,“写好了”力学园里的一个个小故事,成就了立德树人的大事业。

儿童研究小故事:大主题与小项目

李琳爱儿童,更喜欢研究儿童。她认为,要想办好教育,成为一名好老师,首先要研究儿童。多年来,她带领老师们先“读”儿童,再做教育。读懂儿童,就是要发现和遵循儿童的天性,发挥儿童的潜能,最大化激发儿童的创造力和想象力。为此,李琳抓住一个核心关键词——“研究”,来着手写好儿童们的故事。因为儿童天生具有好奇心、创造力、探究能力,而这些不就是研究需要的基本素养吗?为此,她和老师们结合学校办学传统,尊重儿童天性,鼓励学生从兴趣出发,助力儿童创造性成长,培养儿童研究素养。从2016年至今,学校开发了一系列“大主题小项目儿童研究”,撰写并出版了一系列儿童研究小故事。其中“儿童研究素养培育”还获得了江苏省第五届教育科学优秀成果特等奖。

2021年5月的一天,力学小学的彩虹剧场里座无虚席,李琳校长在全区教育系统“四史”学习大会上执教了一堂特殊的、温暖的思政课“做精神明亮的人”。“万物应有梦想,万事应有初心”,李校长从三千多份师生问卷讲起,讲什么是爱国精神,什么是担当意识,什么是大情怀和大气象。江苏省教育学会名誉会长杨九俊先生评价道:听了这节温暖的课,很震撼、很感动。李琳校长和她领导的力学小学就是这样的学校,总是用特别小的研究、特别小的故事去体现大的情怀,然后师生为了共同的梦想共同起舞,相互激荡。

李琳校长始终将教育作为大事业,强调小学校要有大情怀,小学生要有大视野。这几年来,力学小学在儿童研究主题的选择上,强调与国家重大战略部署深度对接,同向而行。从《行走“一带一路”》《见证,奇迹!》到《壮哉!中国航天》《劳动最光荣》《小米粒学党史》等,都引导和鼓励小学生关注国家大事。去年寒假的研究主题,是深度对接国家乡村振兴政策,学习习近平总书记“记得住乡愁”的思想理念,以“读懂故乡”为主题,培养学生的研究意识、研究品质、研究能力。而大情怀能力的获得,都是通过适合儿童的小切口、小视角、小寻访、小载体、小视频,真正做到了大处着眼,小处着手。

从去年起,李琳亲自设计“科学精神”儿童研究主题,强调“科学无国界,科学家有祖国”,激发学生的科学报国热情和激情。围绕“未来科学家行动”,通过小观察、小制作、小实验、小发明、小调查、小发现,鼓励儿童像科学家那样做研究,激发他们的好奇心、想象力、求知欲,培养他们发现问题、解决问题、思辨创新、求真求实、自主协同、责任担当的科学素养。在“未来科学家行动”中,力学小学的学生们走进科技馆、走进大学实验室、走进科研院所,走到青海的龙羊峡观察水电站,走到紫金山昆虫博物馆,做大麦虫迷宫实验、手摇发电机实验,调查夏季各种电器的耗电量,了解电对城市生活环境的影响,倡导低碳环保的生活方式,助力国家“碳达峰碳中和”的双碳目标。

大的情怀,小的研究,产生了令人欣喜的溢出效应。大主题小项目的研究,培育了儿童从小事做起、从身边的事做起的躬身实践精神。这种精神影响着学校育人的方方面面。2022年,学校成为南京市首批劳动教育特色学校。这一荣誉的取得,是力学小学多年实践的结果,也离不开李琳校长对劳动育人价值的清晰认识。在策划劳动教育课程和劳动教育主题实践活动中,她鼓励小学生研究劳动,研究劳动对创造美好生活,改善生态环境,激发人的责任感和审美能力的重要性,并鼓励大家将自己的研究成果付诸实践。今年暑假,学生们结合学校多年来儿童研究素养培育锻铸的出色能力,充分认识到劳动对道德品格养成的价值,认识到劳动是小事,但能成大事。暑假期间,他们自发组建小米粒暑期创造性劳动实践小组,亲历情境、亲手操作、亲身体验,经历完整的劳动实践过程;动手实践、出力流汗,接受锻炼、磨炼意志,培养正确的劳动价值观和良好的劳动品质。

师生交往小故事:大先生与小米粒

人民教育家陶行知说:“真教育是心心相印的活动,唯独从心里发出来的,才能打通心灵的深处。”李琳认同并践行老校长的这句话,她认为教师要成为时代大先生,并不是要去做惊天动地的大事,而是要做发自内心的,能打动学生心灵、促进学生成长成人的小事。力学小学的小学生被称为“小米粒”,这一称呼饱含着教育者对儿童的热爱,具有儿童视野,遵循儿童的话语习惯,深受师生和家长的喜爱。在李琳看来,“小米粒”还代表着每一个个体的力量,正如路要一步步走,饭要一口口吃,教育并不需要“批量生产”,而应关注到每一个个体的成长需求。教师要成为大先生,就要在日常的教育教学实践中,做微不足道的小事,让每一个“小米粒”都浸润道德情感,激发其精神品质的成长。

体育老师张烨刚走上工作岗位时,执教的是一年级的孩子。有一天他感冒了,嗓子疼痛,一位小朋友送给他三颗润喉糖,并夹杂着拼音写下了祝福的话语。张老师被小朋友的善良和对老师的爱戴所打动,于是写下了《三颗润喉糖》的小故事。看到这个小故事,李琳校长觉得其中蕴含的师德元素特别多,尤其是张老师写下这个故事的情感体验,更是一种温暖的教育交往,于是萌生了将这种教育小故事让更多人阅读、分享的想法。“力学园小故事”的公众号主题推送由此应运而生。

从此,一个个学校生活中的小故事被老师、学生、家长记录下来,成为了力学园最美好的读物。二年级的小钰有点自闭,但老师对他予以很多关照,为他量身定制雪花音乐节的角色,让他和老师一起表演。表演结束后,班主任孙老师写下了小故事《与你共舞》。文中写道:“此刻的我们,感受着彼此的温暖和信任,一股暖流在我心中流淌。爱,真是一种神奇的力量,让小钰在这个舞台闪闪发光。”此刻,写故事的善和故事本身一样充满了伦理意蕴。

学校公众号推送“力学园小故事”后,读故事成为了老师们的工作常态。他们在故事中了解身边的点点滴滴,在故事中学习成长,也在故事中与自己的同事、学生、家长真正相遇。马梦宇老师就在一次青年教师成长交流中,专门作了《聚能量再起航——从小故事中积淀成长》的发言。她这样说道:当她的大学同学下班后在追剧时,她却在追“力学园小故事”。读完别人的故事,自己就变成了见证者。这些故事就像电影画面般从脑海一一流过,给人以教育和警醒。生活值得被纪念,故事值得被珍藏。力学园小故事不只是故事,还是一本教学宝典、班级管理指南和心理按摩书。不起波澜的日日重复的日子,因为这些故事而变得有意义起来。忙碌的工作因为一个个温情的故事,又燃起了消失已久的热情。故事,就这样促进了一个个年轻教师的认同,帮助他们迅速了解团队文化,融入集体,走近儿童,真正实现专业成长和生命成长。

在李琳看来,学校教育固然需要制度化的课程、教材、教学、评价,但如果没有师生的主动建构和积极参与,这些制度化规定就只能是没有情感和生命的外在他者。李琳校长自己带头撰写、发表力学园小故事,也鼓励更多的老师分享教育教学经验,分享对学生的道德引导和人格成长的示范。榜样的力量是巨大的,而身边的榜样更因为真实、亲近,而具有重要的教育意义。同事们以教育情怀、人格魅力赢得学生爱戴的一件件小事,日益成为一种师德成长和专业成长的过程引导力,如同理想国中的一丝光亮,成为一股无形且强大的力量,牵引着教师生命成长和自我发力。故事感动着阅读者,也打动着阅读者,久而久之,他们也暗暗追逐着故事中的美好,悄悄改变着自己。

这些年来,李琳将“力学园小故事”作为师生交往的平台、家校沟通的平台、教师专业成长的平台、儿童展示的平台以及师德师风建设的平台。推出这些小故事后,很多教师开始沉潜下来,走进学校生活的深处,走到每一个孩子的身边,倾听他们的所见所闻、所思所想。这种走近、反思,使得原来作为独立个体的教师获得了共同体的力量,身边的他人成为一种伴随的榜样。小小的投入、小小的载体、小小的推动,传递了教育爱的大情怀,探究了校园外面的大世界。

学校管理小故事:大情怀与小切口

36年的教师生涯和教育管理者经历,使李琳校长清晰地认识到,学校生活按照课程表有规律、有节奏、有计划地一天天向前推进,表面看似一成不变、波澜不惊,日子平静如常,也平淡如水。然而,蓬勃而美好的生命成长正是在这些平静的日子中展开,立德树人的根本任务正是在这种波澜不惊中完成。几千名学生,百余名教工,方方面面、时时刻刻,都告诉她学校的高质量治理需要大情怀,但更要有深入人心的小切口。

这学期的第十三周,学校以“我劳动我创造我成长”为主题开展了劳动教育周活动,发起了“寻访身边最美劳动者”的号召。五年级辰天同学在寻访学校门卫肖师傅后有感而发,写了一篇感想文章。梁玲老师读了这篇文章后,被身边的平凡所感动,于是写了一篇小故事《寻访最美劳动者——第一次参加作文评审》。作为校长的李琳在读了梁老师的文章后,赶紧放下手中的工作,仔细读完辰天同学的作文,再认真阅读了梁玲老师分享的小故事,同样被深深打动,于是不仅立刻在“等你·读吧”群里力推这篇文章,还马上写了小故事《最好的教科书》,分享自己的阅读感受,也分享对肖师傅平凡而伟大劳动精神的感佩,更通过故事分享和表达一种欣慰:我们的学生能够真正发现身边的美好,用笔记录下这份美好。

这则小故事产生了巨大的辐射效应。读完这则小故事,很多师生和家长“按图索骥”,去回看辰天同学的作文,甚至跑到校传达室亲眼见见这位门卫肖师傅,并由此获得新的情感体验和精神提升。小故事的这种层层演绎,让教育就这样自然而然地发生了,教育的生命化意义也在这种潜移默化中生成,而师德管理的目标也达成了。校园里的小故事,就这样生动鲜活地演绎了雅思贝尔斯的那句耳熟能详的话:“教育的本质意味着,一棵树一摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。”

立大志、做小事,讲好小故事,也是学校管理的一个重要切口。故事所以成为故事,是因为有读者,形成了传播链。因而,为故事寻找更为广泛的传播渠道,寻找更多的读者,是故事成为教育事件,彰显学校育人价值的必要条件。为此,李琳校长非常重视学校公众号的建设和运行。目前学校公众号已有两万多的关注量,其中很多“粉丝”是学生家长和已经毕业的校友。力学小学每天更新公众号内容,不仅做到及时丰富,更将其与教育教学、教研活动、师生交往、学生发展、学校管理、文化建设等结合起来。从主题内容到形式排版,再到构图和容量,她都带领学校管理层精心选择、严格把关、细致打磨,并编辑成精美图片,增强文本仪式感。如师生投送力学园小故事后,先在学校“等你读吧”阅读群推送,让老师们先睹为快,同时经历个人再检、集体审验的评审过程。小故事累积到一定数量后,再在学校公众号分期分批推送。通过主题丰富、内容实用、表达清新的学校公众号,真正让家长了解学校的教育工作,了解孩子在学校的学习情况,从而更加信任学校,理解和支持学校工作,成为学校教育的参与者、合作者和支持者。

善于找到管理的小切口,是李琳多年教育行政管理的“小窍门”,但就是这个“小窍门”,带来了很多意想不到的惊喜。以前,怎样才能让师生之间、生生之间、教育管理者和教师之间的心灵实实在在相遇,在相遇中融合,一直是学校管理的难点。小故事为解决这一难题提供了大平台。顾颖老师在被确定为“新冠阳性时空伴随者”,“绿码”变“黄码”后,写下了自己突然被居家隔离的焦虑:“课没有上完,作业还没有做完,‘研究单’还没有收齐……”然而,重新上班后,一切都有条不紊进行,同事们主动分担了她的所有工作,让她体验到一种别样的幸福。她感慨道:“有很多人关心和帮助的幸福,惦记和挂念的幸福,宽容和理解的幸福”“工作需要我,我更需要工作的幸福”。读了这则小故事,老师们更加体会到顾老师的感恩,也感受到来自他人帮助和团队支持是怎样一种巨大的力量和温暖的体验。可以说,这则故事产生的效果,比多少规则、制度都要有力量得多。这是理解的力量、阅读的力量,更是故事的力量。

虽然已经工作多年,但在所有人的心中,李琳校长一如当初,敞亮、纯真。用她自己的话来说,那是因为有孩子们生命光彩的滋润。在李琳校长看来,给学生心灵埋下真善美的种子,引导学生扣好人生第一粒扣子,小学教育大有作为,小学教师使命光荣。基于这一认识,多年来她坚持为师生的生命成长赋予充沛的正能量,让每个人都成为精神敞亮的人,在小故事中写就了大事业。