中国城市空间扩张质量测度、地区差异与分布动态*

2022-09-21莫长炜闫毓龙王燕武

莫长炜 闫毓龙 王燕武

一、引言

城市空间扩张是城市空间变化过程中的一个普遍现象(Mendonça et al.,2020),是城市在地域上向外推进和扩散的动态过程(孙平军等,2012)。城市空间扩张涉及耕地占用与土地消耗。如果城市空间边界在向外扩张的过程中长期没有足够的人口和经济活动与之相适配,必然导致土地资源的浪费和过度开发(Duany et al.,2010),进而势必会阻碍城市的高质量发展。自1994年分税制改革以及2002年土地出让制度改革以来,中国也经历了快速的城市空间扩张过程。在推进城市空间快速扩张的同时,如何促进人口、产业等与之匹配以提高土地资源利用效率,事关中国新型城镇化能否高质量推进以及国土空间布局能否实现高质量发展。因此,正确认识和测度城市空间扩张质量、探求中国城市空间扩张质量的差异及其来源、理解地区城市空间扩张质量的分布动态趋势,可以为推动中国地区间以及城市间经济协调发展、制定和实施差异化政策以实现共同富裕提供客观依据。

从已有研究看,一些研究比较了1994年以来中国土地城镇化和人口城镇化的快慢程度,发现前者的增速要远远大于后者,从而认为中国各地区的土地扩张导致了城市的无序蔓延(Chen et al.,2013)。尤其是中西部地区那些高度依赖于土地财政发展经济的城市,这些问题更为严重(陆铭,2011)。但也有不少研究认为,中国城市空间扩张过程中的土地资源利用效率不高、人地不协调等并不是一个非常严重的长期性、普遍性问题。首先,对于一些城市而言,这只是快速城市化过程中的一个暂时现象。如表1所示,进入21世纪后,中国的城镇化速度进一步加快,无论是常住人口城镇化率的平均增长百分点还是平均增速大多要高于20世纪后20年的平均增长百分点以及平均增速。而在人口城镇化快速推进时期,土地城镇化往往会以更快的速度推进,尤其是中国各地方政府在GDP竞逐以及主要承担本地公共基础设施建设、公共服务提供的背景下,土地城镇化速度会更快,但这在长期并不必然会导致城市空间扩张的低质化。如果产业发展基础牢固、配套基础设施完备、要素汇聚能力较强,随着时间的推移,将会吸引劳动力、人口、资本进入,进而促进城市空间与人口、经济活动相适配。当前,中国的城镇化水平仍有提升的空间(1)2020年中国常住人口的城镇化水平为63.89%,虽然超过了世界平均水平(55.30%),但与发达国家(81.3%)特别是美国(95%)的城镇化率还有较大差距。户籍人口的城镇化率实际上要更低,截至2020年底我国户籍人口城镇化率仅为45.4%。,随着户籍制度改革、城市公共服务均等化等,乡镇人口仍然会不断向城市转移(2)可以看到,2015~2020年,中国城镇化率增长了7.79个百分点,比2000~2015年的3个五年阶段的都要高。国家统计局资料显示,从2020年人口流动特征来看,农村人口仍然大量流向城市,2020年从乡村流向城镇的人口为2.49亿人,较2010年增加1.06亿人。同时,东部地区吸纳跨省流动的人口占比73.54%,中部、西部、东北地区分别占比7.65%、15.06%和3.75%。2020年省内流动人口为2.51亿人,比2010年增长了85.70%;跨省流动人口为1.25亿人,比2010年增加了45.37%;省内流动人口占全部流动人口的比重为66.78%,比2010年上升5.73个百分点。。而随着人口不断向城市汇集,城市规模经济效应将会带动产业的发展以及其他要素的流入,进而会大大提升城市土地利用效率。其次,这只是一个结构性问题,即只有少数城市的确因为对土地财政的高度依赖,导致城市的产业基础不牢、经济发展水平不高、要素集聚能力不强,城市空间的快速扩张将导致土地资源的低效利用和人地不协调。但对于那些有产业支撑的城市而言,这并不是一个问题。

表1 1980~2020年我国常住人口城镇化率及其增速

资料来源:根据国家统计局数据整理。

基于以上分歧,一个自然而然的思考是,城市空间规模扩张是否伴随着城市土地资源的高效利用以及人口、经济活动的匹配?进一步地,在城市空间规模不断拓宽的同时,要如何才能实现城市空间扩张质量的提升?要回答以上问题,需要先厘清以下一些问题:什么是城市空间扩张质量?如何衡量城市空间扩张质量?随着时间的推移,中国的城市空间扩张质量是如何动态演变的?鉴于中国不同城市的产业基础、经济发展水平以及要素集聚能力存在较大差异,进而中国城市空间扩张质量是否存在显著差异?如果有显著差异,这种差异的来源是什么?考虑到处于东中西部等不同地区的城市所面临的发展环境不同,那么,这种差异是来自于地区内部的差异还是地区之间的差异?不同差异来源对总体差异的贡献率有多大?随着时间的推移,各城市的空间扩张质量是否趋于平衡?处于某种初始空间扩张质量状态的城市是否会随着时间的推移而发生状态转移?

已有文献就城市空间扩张的特点及其演变趋势进行了有益的探讨,但主要侧重于城市扩张规模、速度、边界形态、方向等议题。而就如何衡量城市空间扩张的质量,少部分研究从人地协调程度或者土地城镇化与人口城镇化耦合程度进行了度量,认为土地城镇化快于人口城镇化就意味着城市空间扩张就是无序的、低质量的,城镇化进程是激进式的。但是,此类研究一方面侧重于测度城市空间规模的扩张速度与扩张模式,另一方面没有考虑不同城市发展阶段土地城镇化与人口城镇化耦合特征的差异以及时间因素对人地协调的影响。也有一些研究从城市扩张自由度、景观生态指数、蔓延度以及感观优劣度等方面来评价城市建设用地(建成区)扩张质量。但是,这类指标仅从城市建设用地本身来对城市空间扩张特征进行评价,而没有反映城市空间扩张过程是否与人口、经济活动等相适配。陈湘满和陈瑶(2020)、李涛等(2015)、杨璐璐(2015)、魏后凯等(2013)、朱鹏华和刘学侠(2017)等虽然用人均城市道路面积、GDP密度、地均产值、城镇人口密度或者土地城镇化与人口城镇化的差异等反映城市空间发展质量或水平,但此类密度指标是城市空间中平均意义上的指标,无法反映扩张区域的空间发展质量水平。秦蒙等(2016)基于灯光数据度量了城市蔓延程度,但他们在确定城市区域时将灯光亮度小于10以及常住人口密度小于1000人/平方公里的、有楼无人的区域剔除掉了,认为这并不是城市区域。然而,这些区域可能恰恰是城市空间低质量扩张的结果,即与中国当前语境下“有城无人”“有城无业”“有城无市”的问题相吻合。而关于城市空间扩张质量的演变趋势、中国城市空间扩张质量的差异及其来源以及城市空间扩张质量状态的时空演变,已有研究较少涉及。

鉴于此,本文尝试在已有研究的基础上对中国城市空间扩张质量进行科学、合理的界定与度量,并对中国城市空间扩张质量的演变趋势、整体差异及其来源、收敛趋势、扩张质量状态的动态稳定性进行探索,然后提出政策建议。

相对于已有文献,本文的创新点主要有以下几点。第一,在对城市空间扩张质量进行界定的基础上利用卫星灯光数据和Landscan人口数据从城市空间扩张面积与人口、经济活动的适配程度来度量城市空间扩张质量。第二,利用Dagum基尼系数对中国城市空间扩张质量的总体差异进行了衡量,并基于东中西部三大区域对总体差异进行了来源与贡献分解。相对于传统的基尼系数、泰尔指数等指标,Dagum基尼系数可以同时考察不同组别之间的相对差异和绝对差异并考虑了不同组别的样本分布情况,还可以精确识别组内、组间以及组间共同因素对总体差异的贡献程度。第三,基于马尔科夫转移概率矩阵分析了中国城市空间扩张质量状态的稳定性和动态转移性。第四,考虑到不同城市的产业基础、经济发展水平差异,在遭遇不利的外部冲击时可能会导致不同城市空间扩张质量发生系统性改变,因此,还分析了2008年国际金融危机前后中国城市空间扩张质量的地区差异及演变趋势变化。

二、城市空间扩张质量辨析及其度量方法

城市空间扩张是城市建成区面积不断扩大、城市居民居住面积和生产用地面积不断增长的过程。那么,什么是城市空间扩张质量?已有文献并没有进行系统性阐述。与此有一定关联的文献包括有关人地协调或土地城镇化与人口城镇化的耦合程度以及城市蔓延(Ewing et al.,2016;Oueslati et al.,2015;Yue et al.,2013)的研究,但人地协调程度、城市蔓延状态与城市空间扩张质量并不能完全等同。

第一,就人地协调问题而言,既有研究大多认为中国的土地城镇化普遍快于人口城镇化,进而认为中国城镇化质量低下、土地资源利用效率不高。然而,土地城镇化快于人口城镇化是否就表明城市空间扩张质量低下?答案并不尽然。首先,对于那些人口密度本来已经较高的城市,人口城镇化快于土地城镇化意味着城市人口密度越来越高,城市将变得越来越拥挤,过度拥挤的生产生活空间并不是城市空间高质量发展的应有之义。实际上,英美国家提出的紧凑型城市概念或精明增长战略,在强调要提高城市密度、恢复城市吸引力的同时,也强调城市生活空间的舒适性。我国也提出了类似的发展规划,如2015年4月30日,中共中央政治局审议通过的《京津冀协同发展规划纲要》就提出要有序疏解北京非首都功能。中国有部分城市人口密度非常高,公共服务主要集中在城市中心,人口仍然向大城市、城市中心流动,导致城市交通拥挤、居住空间不足。因此,对于这些城市而言,适时进行空间扩张恰恰是改善人居环境、拓展产业发展空间的必要手段。从而,土地城镇化稍快于人口城镇化是很有必要的,只有先有了城,人口与产业才可能向外疏解。其次,有些城市人地不协调只是短期的、暂时的现象,并不意味着长期的人地不协调,新城、新区建设好了也并不一定要求大量人口和企业同步填充进来。我们发现,许多现今较为繁华的城市区域大多经历了5年、10年甚至更长时期的培育期。如果新城、新区刚建成就需要充足的人口和经济活动与之相匹配,这既不现实也不合理,反而可能会导致地方盲目上马项目进而导致经济低效发展。有了城市发展空间以及相应的基础设施和公共服务,才能逐步吸引人口、要素、经济活动进入,进而使得新城、新区演变为真正的城市。例如,鄂尔多斯的康巴什新区在建成伊始,被广泛作为“鬼城”的典型代表,然而,随着10来年的产业发展和人口、资本等要素的流入,现今已成为真正的新城。因此,短期的人地不协调或者土地城镇化稍快于人口城镇化并不必然导致长期的城市空间低质量化。相应地,在度量城市空间扩张质量时,也需要考虑土地城镇化与人口城镇化在时间上的不一致性,以将暂时的人地不协调与那些单纯依赖于土地出让和“造城”“造区”活动而导致的真正的城市空间的低质量扩张区别开来。再次,是否人口城镇化与土地城镇化速度一致就是合理的呢?如果一开始人口密度较低,二者以同样的速度上升,仍然会导致一个较低的人口密度;反之,如果一开始人口密度非常高了,则城市空间扩张也同样会伴随着较高的人口密度。最后,城市空间扩张质量高低也不完全取决于人口是否与城市面积相协调,还应考虑经济活动情况。特别是随着互联网、数字经济的发展,以制造业为主体的工业越来越多地用工业机器人、智能设备等替代工人,即使人口密度没有扩大,经济活动密度也可能在城市空间扩张的同时保持较高的水平。因此,不能简单地用土地城镇化是否快于人口城镇化来判定城市空间扩张质量的高低。

第二,就城市蔓延而言,在语义上,城市蔓延是城市因市场失灵而导致的居民点分散化分布和城市的低密度扩张的状态,与城市空间低质量扩张有相似之处。但是,在形成机理上,城市蔓延是老城区密度提高以及居民生活水平提高之后,微观个体因老城区交通拥堵、空气污染、公共产品挤占、犯罪活动上升、生活与经营成本上升等多方面的原因而向城市边缘地带或者郊区不断迁移所导致的城市空间低密度扩张过程(Brueckner,1983;Burchfild et al.,2006)。这与中国当前因城市化推进过程中的大规模土地开发、新城新区建设带来的规划型“空城”问题并不完全相同,后者具有典型的自上而下、政府主导、大范围规划和整体推进的特征(李强等,2012)。城市蔓延表现为城市由市场自发的、不规则的、低密度的郊区化而城市中心不断衰退的过程。然而,在当前,中国的大中城市、城市中心仍然拥有更高的经济发展水平和公共产品供给水平,人口仍然持续在向大中城市或城市中心流动,并没有出现主动向郊区迁移的现象,即并不存在西方式城市蔓延问题。相反,由中国地方政府主导的大面积城市空间低质量扩张不是人口与经济活动的低密度问题,而是人口以及经济活动非常少,在一定时间内表现为“空城”“睡城”或“鬼城”状态。换句话说,城市蔓延仅仅表现为城市的低密度扩张或者新建城区人口密度较低,并没有反映经济活动密度的高低;城市空间低质量扩张突出“有城无人”“有城无市”的状态,也强调“有城无业”的情形,而不仅仅是新建城区人口密度较低。因此,规划型“空城”问题与城市蔓延问题虽有类似之处,但并不能等同,无论是在成因上、结果上还是表现形式上均存在较大差异。

综上所述,本文认为城市空间扩张质量是城市空间扩张过程中土地资源的利用效率、生产空间的集约程度以及土地与人口、经济的适配程度(苏红键,2021;魏后凯等,2013),反映了城市人口与经济活动的空间分布情况(梁昌一等,2021),是空间城市化质量的具体体现(朱鹏华和刘学侠,2017),也是高质量城镇化(3)高质量城镇化还包括医疗、教育、养老、文化、体育、公园等便利设施的供给水平,以及城市安全、环境卫生等情况。的重要内容之一。高质量的城市空间扩张意味着新城新区建成后经过一定时期的培育而具有较高的人口密度和高度集约的经济活动。反之,如果城市空间扩张质量低下,则意味着新城新区建成后的很长一段时期内均表现出建成区人口密度较低、经济活动或产业活动不足、建筑物与基础设施利用不高、土地集约使用效率低下(常晨和陆铭,2017;郭志勇和顾乃华,2013;黄亮雄等,2021)。换言之,城市空间低质量扩张表现为新建城区长期“有城无人”“有城无业”“有城无市”。

如果将城市空间扩张质量界定为新城新区建成后相当长一段时期内人口与经济活动的密度情况,那么在进行城市空间扩张质量度量时就不能仅从当前的城市人口密度或者土地城镇化是快于或慢于人口城镇化来进行判断。为了准确度量城市空间扩张质量,一是既要反映人口密度也要反映经济活动密度;二是要区分新城、新区建成后只是暂时的人地、业地不协调还是长期不协调。

鉴于夜间灯光数据的可获得性以及与经济活动的高度关联性,本文利用夜间灯光数据来构建反映城市人口密度、经济活动密度的综合指标,以更为合理地度量城市空间扩张质量。已有研究认为,夜间灯光强度可以在很大程度上反映人类生活、生产活动和城市经济发展程度,而且可以避免经济数据的统计偏差(Henderson & Weil,2012),可以作为度量经济发展程度和经济、人口密度的可靠替代指标。通常,人类经济活动密集大、经济发展水平高,夜间灯光强度就更大,高灯光强度面积占比也更高。此外,卫星数据的可获得性也大大提高,有利于所构建指标在计算上的实现。在具体指标构建上,本文借鉴Zheng等(2017)的思路,从建成区高质量发展区域人口密度、平均灯光强度占最高灯光强度之比以及高强度灯光建成区面积占比三个方面构建综合城市空间扩张质量指数。

为了度量上述三个反映城市空间综合扩张质量的分项指标,我们需要识别出建成区范围内长期存在人口非常少、缺乏足够人类活动、建筑物空置率高、处于“空城”状态的区域。基于Zheng等(2017)的思路,我们将城市建成区内夜间灯光亮度低于阈值的区域作为城市低质量扩张区域的识别基础。城市建成区来自全国土地利用类型中城镇用地的建成区,是根据建筑物光谱波段形成的影像,是建成建筑物的真实区域。因此,基于该区域得到的灯光强弱可以较为准确地反映出建成区域人类与经济活动的多寡。具体识别过程如下。

首先,对DMSP/OLS夜间灯光数据进行校准处理。借鉴Elvidge等(2009)、Li等(2013)的做法,先对栅格进行内部校准以提高同年度不同卫星、不同年度不同卫星所获取数据的可比性。接着对同年度不同卫星所获取的数据进行整合,同时去掉同一年度内不稳定的有光栅格数据。接下来进行不同年份数据的时间序列修正。其次,利用全国土地利用类型中编号为51的城镇用地对校准后的灯光数据进行掩膜提取。再利用栅格计算器将大于阈值的栅格设为空值,阈值为DN=10,并将小于阈值的区域视为城市低质量扩张区域。由于城市新建城区在期初的人类活动通常较少,考虑到城市的新城区可能随着人口的流入而变成真正的城区,在进行低质量城市空间区域识别时,将各区域连续5年的灯光进行叠加,如果某城市建成区的某片区域灯光连续5年都小于阈值,该区域就被认定为低质量区域。最后,在此基础上,将城市空间扩张质量指数界定为:

Cityexpqua=CI+II+PD

(1)

其中,CI表示城市建成区中灯光亮度大于阈值的区域占建成区总面积的比例,是水平方向上的衡量,反映的是高强度照明区域的占比情况;II表示城市建成区中平均灯光亮度占最大灯光亮度的比例,是垂直方向上的衡量;PD是根据Landscan全球人口动态统计分析数据计算的建成区灯光大于阈值区域的人口密度。为了三个组成部分在量纲上一致,我们对PD进行了标准化处理。

根据中国2014年发布的《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》可以看到,中国的城市化发展历程中,1978~2000年主要是小城镇数量扩张阶段,2001~2013年处于大建新城、新区的城市规模快速扩张阶段,2014年以后进入以功能提升为主的城市群发展阶段。2013年以来,中央政府相关部门出台了一系列限制房地产市场无序发展以及限制地方政府违规举债的强有力措施,有效缓解了部分城市空间的低质量扩张问题。因此,本文选择的时间窗口为2000~2013年。考虑到新建城区是否会演变为低质量扩张的“空城”取决于未来是否能够吸引到足够多的人口和经济活动的聚集,在识别某地区某年份的城市空间扩张质量时,本文将过去5年人类经济活动都较少的区域作为该年的低质量城市空间,然后以此为基础来计算城市空间扩张质量指数。由于识别低质量空间时考虑了5年累积期,因此,本文的最终时间窗口为2005~2013年。

三、城市空间扩张质量指数的测算结果与演变趋势

根据前文所确立的衡量方法,本文测度了2005~2013年中国285个地级市的城市空间扩张质量综合指数(Cityexpqua)以及三个分项指数(CI、II和PD)。我们将对中国285个地级市的城市空间扩张质量综合指数以及三个分项指数在全国层面、东中西部(4)按照通常的划分方法,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南11个省(市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省;西部地区包括陕西、四川、云南、贵州、广西、甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆、内蒙古、重庆12个省(区、市)。三大区域层面的演变趋势进行考察。

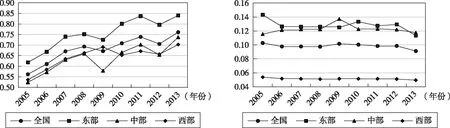

图1以及表2的第2~5行反映了城市空间扩张质量综合指数在全国以及三大地区的演变趋势。首先,中国城市的空间扩张质量综合指数Cityexpqua整体呈上升趋势,增速较为平稳,由表2可以看到,全国层面的Cityexpqua指数从2005年的1.4640上升至2013年的1.7408,增幅为18.91%,年均增长2.36%。从而,在观察期内,中国城市空间扩张质量整体上是不断改善的,并没有出现整体恶化现象。其次,在三大地区层面,东部地区的Cityexpqua最高,9年均值为1.7446,增幅以及年均增速也更快,分别达到22.6%和2.83%。中部地区与西部地区的Cityexpqua值相对低(9年均值分别为1.6261和1.5597),增幅(分别为20.82%和13.55%)和年均增速(分别为2.6%和1.69%)也相对较低。因此,东部地区的城市空间扩张质量表现更好。最后,2008年国际金融危机对全国以及东中西部地区的城市空间扩张质量产生了系统性影响。2008年之前,Cityexpqua呈现快速上升趋势,2005~2008年的年均增幅为5.05%,表明中国城市空间扩张质量在此期间得到了显著提升。但是2008年之后,中国城市空间扩张质量指数增长显著放缓,2010~2013年的年均增幅仅为1.45%。具体到三大地区,可以看到,2008年之前,三大地区城市空间扩张质量指数的演变趋势具有同步性,即都呈现出较快的增长态势,2005~2008年,东部、中部、西部地区的年均增速分别为5.08%、5.18%、4.93%。然而,2008年国际金融危机以后,Cityexpqua指数在三大地区之间呈现出了较大的分异特征。其中,东部地区的年均值从金融危机之前的1.6481上升至金融危机之后的1.8502,但金融危机之后(2010~2013年)增速下降幅度较大,年均增长仅为0.62%;中部地区的Cityexpqua指数年均值从金融危机前的1.5725上升至金融危机之后的1.6853,虽然增加额不及东部地区,但金融危机之后的增速相对更快,年均增长为2.01%;而西部地区在2010年出现了大幅度下降,后续年份虽有所上升(2010~2013年间年均增速为1.95%),但相对于金融危机前的最高水平,整体有所下降,到2013年未超过金融危机前的最高点。此外,还可以发现,2008年之前,东部地区的城市扩张质量综合指数大于中部地区,而中部地区又大于西部地区,但三者之间的差距相对较小且稳定,其中,东中部地区平均相差0.0756,中西部地区平均相差0.0374。而2008年金融危机之后,东部地区与中部地区进而与西部地区之间的差异变得更大,其中,东中部地区平均相差0.1649,中西部地区平均相差0.1289,差距分别扩大了118.30%和245.05%。

图2以及表2的第6~9行显示了CI指数的演变趋势。结果显示:(1)在2008年及之前,该指数无论是在全国层面还是在东部、中部、西部均保持了较快的增长速度。2005~2008年,全国与东部、中部、西部地区的增幅分别达到12.02%、15.29%、10.25%、10.45%,年均增速分别为4.01%、5.10%、3.42%、3.48%。(2)在2008年之后,全国层面的CI指数从2009年至2011年出现了较大幅度的下降,2012年之后缓慢上升。而在三大地区层面,这一指标的演变趋势也呈现出了较大差异。东部地区的CI指数总体保持上升趋势,2010~2013年平均为0.9059,要高于2008年及之前的均值0.8234,但平均增幅(0.57%)显著小于2008年及之前的增幅(5.10%)。中部地区与全国层面的变化趋势非常一致,2010~2013年的平均CI指数值(0.8743)略高于2005~2008年的值(0.8558),同样,2010~2013年的年均增速(1.28%)要显著小于2005~2008年的年均增速(3.42%)。西部地区在2008年及之前保持了较快速的增长(年均增速为3.48%),但2008年之后出现了大幅度的下降,直到2011年才开始缓慢上升,2010~2013年整个期间的年均增速降为1.66%。(3)此外,还可以发现,2008年金融危机之前,西部地区的CI指数最大(0.8786),东部地区的最小(0.8234)。而2008年之后,东部地区的CI指数仍不断上升,年平均为0.9059,超过了中部地区的0.8743以及西部地区的0.8349。这意味着2008年金融危机对西部地区城市空间扩张质量的影响最大,导致西部地区高强度亮光面积占比大幅度下降,且在金融危机之后的5年内都没有恢复到金融危机之前的最高水平,这可能是因为西部地区在金融危机之后城市空间扩张速度更快或者之前的扩张区域缺乏持续注入人口和经济活动的能力。但是,金融危机对东部地区的影响相对较小,其CI指数仍然稳步提升。这在某种程度上说明了东部地区的经济韧性以及要素集聚能力更为强大。

图1 全国及三大区域Cityexpqua指数演变趋势 图2 全国及三大区域CI指数演变趋势

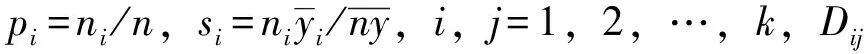

图3以及表2的第10~13行则报告了II指数的演变趋势。2008年之前,无论是全国层面还是三大地区层面,II指数均呈现出稳步上升趋势。然而,金融危机前后的II指数年均增速仍然存在较大差异。金融危机之前即2005~2008年,全国与东部地区、中部地区、西部地区的II指数年均增速分别为7.78%、7.17%、8.59%、7.86%,中部和西部地区的增速甚至要高于东部地区的增速。然而,在金融危机之后即2010~2013年,全国与东部地区、中部地区、西部地区的II指数年均增速分别为2.45%、1.62%、3.59%和2.55%。金融危机导致三大地区的II指数年均增速均出现了不同程度的下滑。此外,2008年金融危机之后,东部地区与中西部地区在II指数上的差距有所扩大。金融危机之前,东部地区与中部地区的差距均值为0.098,而金融危机之后上升为0.1287,上升了31.29%;金融危机之前东部地区与西部地区的差距均值为0.0898,金融危机之后上升为0.1478,上升幅度为64.58%。这意味着金融危机之后,东部与中部地区已有高强度灯光区域的平均灯光占比在持续上升,而西部地区的上升幅度较小,经济发展动能受阻。

图4以及表2的第14~17行呈现了PD指数的演变趋势。我们发现,东部地区与中部地区的高强度灯光占比区域的城市人口密度(分别为0.1278和0.1226)要显著大于西部地区的人口密度(0.0514)。需要指出的是,无论是在全国层面还是在三大地区层面,PD指数变动幅度不大,但有微弱下降趋势。全国层面从2005年的0.1028降为2013年的0.0912,东部地区从0.1432降为0.1134,西部地区从0.0538降为0.0495,而中部地区虽然从2005年的0.1155上升至2009年的0.1371,但随后又逐步下降至2013年的0.1175。这可能是因为随着城市土地面积的扩张以及农村人口向城市不断集中的趋势有所减弱,进一步导致了全国城市人口密度呈下降趋势。

图3 全国及三大区域II指数演变趋势 图4 全国及三大区域PD指数演变趋势

表2 2005~2013年中国城市空间扩张质量指数

四、城市空间扩张质量的地区差异

基于2005~2013年中国285个地级市的城市空间发展质量指数,接下来,我们将利用Dagum基尼系数测度中国地区间城市扩张质量的差异及其演变趋势,并按照东部、中部、西部三大地区分解上述基尼系数,以揭示中国地区间城市空间扩张质量差异的主要来源。

(一)城市空间扩张质量差异的测算方法

Dagum(1997)构建了一个测度样本差异的指数即Dagum基尼系数,该系数既能测度总体差异又能按照组内差异、组间差异以及超变密度分解的指数对总体差异进行分解,相对于传统测度样本差异的指标更有优势。Dagum基尼系数测算公式如下:

(2)

而某类城市内部的差异即组内基尼系数和不同类型城市之间的差异即组间基尼系数分别表示为:

(3)

进而,总基尼系数G可以被分解为三个组成部分:组内差异的贡献Gw、组间差异的贡献Gnb和超变密度的贡献Gt,即G=Gw+Gnb+Gt,且有:

(4)

(5)

(6)

(7)

其中,

(8)

(9)

其中,Fi(y)与Fj(y)为第i类城市和第j类城市的累积密度分布函数。从而,dij可以理解为i类城市与j类城市中所有yjr-yih>0的样本值加总的数学期望。

(二)中国城市空间扩张质量总体差距及其来源

我们首先计算中国城市空间扩张质量指数的总体差异,然后按照东部、中部、西部地区将每年的285个城市分为三种类型,即东部城市、中部城市和西部城市,再根据三种类型对总体差异进行分解。表3和图5、图6报告了2005~2013年中国城市空间扩张质量的总体Dagum基尼系数及其贡献率、组内差异、组间差异以及超变密度的测算结果及演变趋势。

表3 中国城市空间扩张质量的Dagum基尼系数及其分解结果

图5 全国及三大地区Dagum基尼系数演变趋势 图6 全国及三大地区Dagum基尼系数贡献率演变趋势

1.总体差异

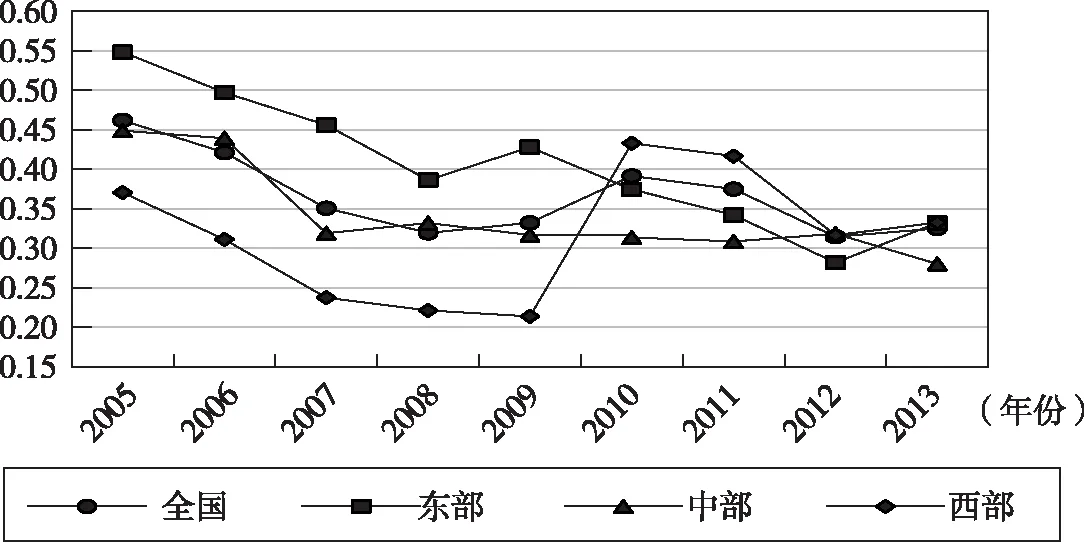

根据表3的第2列数据以及图5可以看到,中国城市之间的空间扩张质量总体差异是不断缩小的,从2005年的0.1841下降至2013年的0.1291,9年间下降了29.88%,年均降幅为3.73%,这意味着中国城市空间扩张质量在城市间存在收敛的趋势。但是,2008年国际金融危机的爆发导致这种差异下降的趋势有所减缓。2008年之前,中国城市空间扩张质量的总体地区差距下降速度较快,而2008年国际金融危机爆发之后,总体地区差距在短期内有所上升,不过随后又继续缓慢下降。图5也显示了中国城市空间扩张质量的总体地区差距,可以看到,国际金融危机之前,总体差距下降幅度更大,从2005年的0.1841下降至2008年的0.1289,3年间降幅达到29.98%,而国际金融危机之后下降趋缓,从2010年的0.1517下降至2013年的0.1291,3年间降幅为14.90%。这意味着金融危机可能减缓了中国城市间空间扩张质量收敛的速度。

2.中国城市空间扩张质量总体差异分解

城市空间扩张质量的地区差距可以被分解为组内差距(即地区内部差距)、组间差距(即地区之间差距)以及超变密度三个部分,分解结果如表3以及图5和图6所示。

(1)不同差异来源的演变趋势。如表3第3~5列以及图5所示,首先,对于组内差距,地区内部差距整体呈现下降趋势,但下降的幅度不大,2005~2013年下降了32.57%,年平均降幅仅为4.07%,最主要的原因在于2008~2010年组内差距上升所致。其次,对于组间差距,国际金融危机之前处在较低水平,2005~2009年组间基尼系数平均为0.0157,且变动幅度不大,2005~2009年仅下降了15.82%,年均降幅为3.96%。但是,从2009~2010年开始,组间差距大幅度上升且之后几年均维持在较高水平,2010~2013年组间基尼系数平均为0.0399,显著高于金融危机之前的0.0157。最后,对于超变密度,除了2008~2009年外,其在考察期内整体呈现下降趋势,特别是在2011年之前,下降幅度较大,共下降了49.35%,年均下降8.22%,要高于组内差距的下降幅度,但2011年之后变化不大。这意味着随着时间的推移,东中西部地区各组之间交叉重叠部分对整体城市空间扩张质量差异的影响下降的幅度更大,在组内差异变化不大的情况下,组别之间的分化更为明显。

(2)不同差异来源的贡献率比较。如表3第6~8列及图6所示,第一,总体而言,中国城市空间扩张质量的差异主要来自超变密度,观察期内的平均贡献率为49.2%;其次是组内差异,观察期内的平均贡献率为32.31%;组间差异对总体差异的贡献率最小,观察期内的平均贡献率仅为18.49%。这意味着三大地区之间的其他某些共同因素对中国城市空间扩张质量差异的影响更大。第二,从变化趋势来看,超变密度的贡献率呈下降趋势,从2005年的58.24%下降至2013年的42.25%,降幅为27.4%;组内差异的贡献率相对平稳,仅从2005年的33.17%下降至2013年的31.90%,降幅为3.8%;然而,组间差异的贡献率则从2005年的8.59%显著增加至2013年的25.84%,增幅高达200.85%。第三,2008年国际金融危机对不同差异来源贡献率的影响。首先,从超变密度来看,其对中国城市空间扩张质量总体差异的贡献率年均值从危机之前(2005~2008年)的56.32%大幅度下降为危机之后(2010~2013年)的40.12%;其次,组内差距在危机前后对总体差距的贡献率变化幅度不大,仅从危机之前的32.80%下降为危机之后的31.67%,相对比较稳定;最后,对于组间差距,其对总体差距的贡献率年均值从危机之前的10.88%上升为危机之后的28.20%。上述结果表明,国际金融危机爆发之后,虽然超变密度对中国城市空间扩张质量整体差距的贡献率仍然最大,但已低于地区内部差距和地区之间差距的贡献率之和;超变密度贡献率下降主要是因为地区之间差距的贡献率上升。因此,可以判断,国际金融危机加剧了地区之间的分化,导致地区之间的差异显著拉大,但并没有明显改变地区内部的差异。

3. 三大地区内部与地区之间空间扩张质量基尼系数演变趋势

表4以及图7和图8显示了中国东部、中部、西部地区内部以及地区之间的城市空间扩张质量差距。

表4 东部、中部、西部地区内部与地区之间的城市空间扩张质量差距

续表

图7 三大地区内部Dagum基尼系数演变趋势 图8 三大地区之间Dagum基尼系数演变趋势

可以发现,在三大地区内部,东部地区内部的差距在不断缩小(基尼系数从2005年的0.1902下降至2013年的0.1023),差距下降幅度较大(下降了46.22%),但国际金融危机之后下降幅度有所缩小(2010~2013年降幅为13.38%,而2005~2008年的降幅为31.97%);中部地区在2008年之前有较大幅度的下降,但2008年之后不仅没有下降反而有所上升,一直持续到2012年之后才继续下降;而西部地区在2008年国际金融危机之前也是呈现快速下降的趋势,但在危机之后,其内部的差距显著上升,甚至一度超过了中部地区,2010年之后虽有所下降,但仍与中部地区内部的差距相当。这说明,就地区内部而言,东部地区内部的城市空间扩张质量差距越来越小,且受金融危机的冲击较小。然而,中西部地区内部的差距因国际金融危机的冲击而产生了系统性上升,与东部地区内部的差距显著拉大。危机之前,东部地区内部的基尼系数(0.1564)仅比中部地区内部的基尼系数(0.1612)低0.0048,而危机之后东部地区内部的基尼系数较中部地区内部的基尼系数平均低0.0346,差距扩大了约6.25倍。危机之前,东部地区内部的基尼系数(0.1564)要高于西部地区内部的基尼系数(0.1359),而危机之后,东部地区内部的基尼系数(0.1079)反而低于西部地区内部的基尼系数(0.1537),危机前后东部与西部地区内部基尼系数差距扩大了323.02%。

就地区之间的差距而言,首先,东部—中部之间整体呈下降趋势,从2005年的0.1933下降至2013年的0.1206,降幅为37.61%,但国际金融危机之前(2005~2008年)降幅较大(-29.28%),而危机之后(2010~2013年)降幅较小(-15.43%)。其次,东部—西部之间以及中部—西部之间的差距在危机之前均与东部—中部一样,以较快速度下降,但危机之后,均经历了快速的上升(2009~2010年,分别从0.1280上升至0.1630以及从0.1265上升至0.1610)之后再缓慢下降,但降幅有所减缓,其中东部—西部之间的降幅从-29.22%变为-15.40%,中部—西部之间的降幅从-29.82%变为-14.16%。最后,我们还可以看到,国际金融危机之前,东部—西部以及中部—西部之间的基尼系数相差不大,且比东部—中部之间的基尼系数要小。然而,危机之后,东部—西部以及中部—西部之间的基尼系数迅速上升,且要大于东部—中部之间的基尼系数。以上分析结果表明,虽然总体上中国城市空间扩张质量差异呈下降趋势,但不同地区内部以及地区之间的差异下降情况存在较大差异,尤其是国际金融危机之后,这种差异体现得更为明显,这与不同地区内部的发展水平的差异有较大关联性。在东部地区,各城市之间的发展模式以及发展水平较为接近,而中西部地区内部各城市之间的差异较大,省会等少数城市的极化可能是导致中西部地区在国际金融危机之后差距不断扩大的重要原因。

五、中国城市空间扩张质量的动态演进

本部分我们分析中国城市空间扩张质量的动态演进过程。一是分析中国285个城市空间扩张质量在全国层面以及三大地区层面的动态空间收敛性,以考察中国285个城市的空间扩张质量差距的动态演进过程;二是考察处于某种初始城市空间扩张质量层级的城市,在接下来的时期内转变为更低层级、更高层级或保持状态不变的概率,以考察各城市空间扩张质量的动态转换过程。

(一)城市空间扩张质量的动态空间收敛性

随着要素市场的完善、地区间壁垒的降低以及劳动力的自有流动,城市间的经济发展水平可能会趋于收敛,在此背景下,各城市空间扩张质量的差距也可能随之缩小。为此,我们通过计算各城市的空间扩张质量指数的σ收敛系数来考察城市空间扩张质量的动态空间收敛性。σ收敛系数的计算公式如下:

(10)

其中,i和t分别表示城市和年份,n表示城市的数量。lnCityexpquait为i城市在第t年的城市空间扩张质量指数的对数。如果σt+1<σ,则意味着与第t年相比,第t+1年城市的空间扩张质量是趋于收敛的,反之则表示城市的差距在扩大。

根据式(10)计算的全国层面以及东部、中部、西部地区内部的城市空间扩张质量指数的σ收敛系数结果如表5和图9所示。首先,从全国层面来看,中国各城市的空间扩张质量指数在观察期内呈现明显的收敛趋势,σ收敛系数由2005年的0.4620下降至2013年的0.3251。但在不同的阶段收敛的状况有所不同。其中,国际金融危机之前(2005~2008年),城市空间扩张质量指数的σ收敛系数每年都有所下降,2008年相对于2005年下降了30.84%;而危机之后,城市空间扩张质量指数的σ收敛系数先从2009年的0.3323上升至2010年的0.3916,然后再下降,但2013年又有所上升(0.3251),甚至略高于2008年的0.3195。在降幅上,2013年相对于2010年仅下降了16.98%。其次,从东部、中部、西部三大地区来看,东部地区的σ收敛系数整体呈下降趋势,即使在国际金融危机后也呈直线下降趋势,仅在2009年和2013年略有上升,这说明东部地区的城市空间扩张质量指数在不同城市间呈现明显的收敛趋势;中部地区也较为类似,但中部地区的收敛趋势主要体现在国际金融危机之前(降幅为26.04%),而危机后的收敛态势明显趋缓(降幅为10.68%);西部地区的城市空间扩张质量指数的σ收敛系数则呈现出较大的波动性。国际金融危机之前,σ收敛系数从2005年的0.3706降至2008年的0.2213,4年均值为0.2852。然而,危机之后,2009~2010年,西部地区的σ收敛系数出现了跳跃式攀升,从0.2138跃升至0.4331。2010年之后虽呈下降趋势,但整体处在较高水平,2010~2013年4年均值为0.3748,要显著高于危机之前的水平。这也是导致全国城市空间扩张质量指数的σ收敛系数在国际金融危机之后显著上升的重要原因。

表5 城市空间扩张质量指数σ收敛系数

图9 城市空间扩张质量指数σ收敛系数

(二)城市空间扩张质量指数的马尔科夫链动态特征分析

接下来,我们将利用马尔科夫链分析法进一步探究各城市空间扩张质量指数相对位置的变动情况或者动态转移特征,以考察各城市空间扩张质量等级状态动态转移的情况。

马尔科夫链分析步骤如下。首先,需要对所有城市的空间扩张质量指数进行等级划分。由于本文的考察期为2005~2013年,共9年时间,为此,我们按照所考察时间窗口的中间年份即2009年的空间扩张质量指数(Cityexpqua)的高低将城市分为四种层级(也为四种类型):低质量空间扩张城市(Ⅰ,Cityexpqua的值小于等于25%)、中低质量空间扩张城市(Ⅱ,Cityexpqua的值大于25%且小于等于50%)、中高质量空间扩张城市(Ⅲ,Cityexpqua的值大于50%且小于等于75%)以及高质量空间扩张城市(Ⅳ,Cityexpqua的值大于75%)。其次,测算各城市在不同期间在不同类型之间转移的概率矩阵。这里,我们考虑一年期内(从第t期到第t+1期)、两年期内(从第t期到第t+2期)以及三年期内(从第t期到第t+3期)三种情况下的转移概率。转移概率矩阵中的元素mij表示在第t年为类型i的城市在第t+1年转移为类型j的概率。如果在第t+1期的类型与第t期的类型一致,则该城市的类型状态比较稳定,或者属于平稳转移;如果类型等级有所提高,则为向上转移;反之,如果类型等级有所下降,则为向下转移。

1.全国层面的马尔科夫状态转移分析

表6报告了一年期至三年期内四类城市在窗口期间的平均转移概率矩阵。矩阵的主对角线表示城市维持原来等级即保持稳定的平均概率,主对角线上方表示城市等级上升的平均概率,主对角线下方表示城市等级下降的概率。

表6 四类城市的整体转移概率矩阵

第一,无论是一年期内、两年期内还是三年期内,主对角线元素均高于非主对角线上的元素,意味着各城市等级状态在观察期内均保持了较高的稳定性。例如,在一年期内,Ⅰ级城市保持稳定的概率为0.801,Ⅱ级保持稳定的概率为0.5848,Ⅱ级为0.6531,而Ⅳ级高达0.9174。

第二,平均而言,大部分城市向上转移的概率大于向下转移的概率。以一年期内的情况为例,主对角线相邻两侧的转移概率均为右边的大于左边的,如Ⅱ类城市向Ⅲ类城市转移的概率为0.2810,而向Ⅰ类城市转移的概率仅为0.1254;Ⅲ类城市分别向Ⅳ类城市和Ⅱ类城市转移的概率分别为0.2389和0.1029。可以看到,向相邻高级别城市转移的概率要显著高于向相邻低级别城市转移的概率。这意味着,在观察期内,城市的空间扩张质量等级上升的概率大于下降的概率。然而,城市等级跨级上升或下降的概率均较低。同样以一年期为例,从上升的情况来看,Ⅰ类城市上升为Ⅱ类城市的概率为0.1939,然而上升为Ⅲ类和Ⅳ城市的概率分别仅为0.0051和0;Ⅱ类城市上升为Ⅲ类城市的概率高达0.2810,但上升为Ⅳ类城市的概率骤降为0.0091。从下降的情况来看,Ⅲ类城市下降为Ⅱ类城市的概率高达0.1029,但下降为Ⅰ类城市的概率仅有0.0053。两年期内和三年期内也有类似的特征。这说明城市短期内跨等级上升或下降的难度非常大。

第三,Ⅰ类城市和Ⅳ类城市保持稳定的概率要远远大于Ⅱ类城市和Ⅲ类城市,也就是说Ⅱ类城市和Ⅲ类城市有更大的概率向更高或更低级别的城市类型转移,然而,初始等级非常低或非常高的城市难以向更高或更低级别的城市类型转移。尤其是高级别(Ⅳ类)城市,在9年的观测期内,在一年中降为更低级别(Ⅰ~Ⅲ类)城市的概率总共只有0.0826。这意味着城市空间扩张质量具有一定的俱乐部收敛或者路径依赖性。

第四,从一年期到三年期的情况来看,随着跨期越长,主对角线上的数值逐渐减小,而主对角线相邻两侧的元素逐渐增大,这表明城市空间扩张质量等级随着时间的推移变动的概率变大,城市等级的稳定性逐渐降低。而且,向上转移的概率普遍上升了,例如,Ⅱ类城市向Ⅲ类城市转移的概率从一年期的0.2810上升至三年期的0.4058,Ⅲ类城市向Ⅳ类城市转移的概率从一年期的0.2389上升至三年期的0.4055。但下降的概率依初始城市状态的不同而不同,例如,Ⅱ类城市降为Ⅰ类城市的概率从一年期的0.1254上升至三年期的0.1338,然而,Ⅲ类城市降为Ⅱ类城市的概率却从一年期的0.1029降至三年期的0.0628,从而,城市初始等级越高,随着时间的推移其等级下降的概率相对要更低。

2.三大地区内部的马尔科夫状态转移分析

表7呈现了东部、中部、西部地区内部四类城市一年期转移概率矩阵的差异。

表7 东部、中部、西部地区内部四类城市一年期的转移概率矩阵

第一,对于最低水平和最高水平的城市,东部地区的等级状态稳定性更高。东部、中部、西部地区的Ⅰ级城市在一年期内仍然保持Ⅰ级的概率分别为0.8401、0.8049和0.7820,但它们的Ⅳ级城市仍保持不变的概率同样是东部地区>中部地区>西部地区,分别为0.9295、0.9114和0.9070。这意味着东部地区的Ⅰ级城市向上转移的概率相对更低,但Ⅳ级城市转为更低级别城市的概率也更低。同时还可以发现,东部地区的Ⅳ级城市更不容易跨级别向下转移,而中部地区跨级别向下转移的概率相对较高,尤其是西部地区甚至有0.0179的概率降为Ⅰ级城市。

第二,对于初始状态为Ⅱ级、Ⅲ级的城市而言,东部地区向上转移的概率要显著大于中部、西部地区,如Ⅱ级转为Ⅲ级城市的概率,东部、中部、西部地区分别为0.3724、0.3224、0.1937;东部、中部、西部地区的Ⅲ级城市转为Ⅳ级城市的概率分别为0.2807、0.2767、0.1467。从而,可以发现,虽然东部地区的Ⅰ级城市在一年期内的状态较为稳定,向上转移的概率相对更低,但中等层级城市向上转移的可能性更大,而西部地区中等层级的城市向上转移较为困难。中部地区的Ⅱ级城市和Ⅲ级城市向上转移的概率远大于西部城市,与东部城市较为接近,但比西部地区有更大向下转移的可能性,尤其是Ⅲ级城市转为Ⅱ级城市方面,中部地区的概率高达0.1929,而西部地区仅有0.0852,因此,中部地区的中等层级城市状态更不稳定。

3. 2008年国际金融危机冲击对状态转移概率的影响

考虑到2008年国际金融危机对城市空间扩张质量的潜在影响,我们分三个时期来考察城市在一年期内的平均状态转移概率矩阵:国际金融危机之前(2005~2008年)、国际金融危机冲击期(2008~2010年)以及后国际金融危机时期(2010~2013年)。

(1)2008年金融危机冲击在全国层面的影响。

我们比较分析了在全国层面三个时期一年期内的平均状态转移概率矩阵,结果如表8所示。

表8 2008年金融危机对城市空间扩张质量状态转移概率的影响

第一,相对于国际金融危机冲击期,危机前后城市空间扩张质量状态均更为稳定,即2005~2008年与2010~2013年两个阶段状态转移矩阵主对角线的值均要大于2008~2010年状态转移矩阵主对角线的值。除了Ⅰ级城市外,金融危机前其他各类城市比金融危机后的状态更为稳定。

第二,从转移方向来看,三个阶段Ⅲ级城市向Ⅳ转移的概率较为接近,但国际金融危机前Ⅱ级城市向Ⅲ级城市转移的概率(0.3327)要远远大于危机冲击期(0.2150)和后危机阶段(0.2733)。同时,国际金融危机冲击期各类城市向下转移的概率要显著大于国际金融危机前后两个阶段。例如,金融危机之前、金融危机冲击期、后金融危机期三个阶段的Ⅱ级城市向Ⅰ级城市转移的概率分别为0.0480、0.2265、0.1353,Ⅲ级城市向Ⅱ级城市转移的概率分别为0.0357、0.1630、0.1300,而Ⅳ级城市向Ⅲ级城市转移的概率分别为0.0280、0.1020、0.0850。可以看到,国际金融危机对低级别城市的影响非常大,降低了向更高层级城市转移的概率,同时更为显著地提高了向更低层级城市转移的概率。

(2)2008年国际金融危机冲击在不同地区的影响。

表9呈现了国际金融危机冲击对不同地区城市等级状态转移概率的影响。第一,从向上转移的情况来看,在危机之前,东部地区的高级别城市(Ⅱ和Ⅲ)向上一级转移的概率最高,尤其是Ⅱ向Ⅲ转移的概率高达0.4652,西部地区的高级别城市进一步向上一级转移的概率最小,或者进一步攀升的难度最大,尤其是Ⅲ向Ⅳ转移的概率仅有0.1246。但国际金融危机导致东部地区Ⅱ级城市向Ⅲ级城市转移的概率大幅度下降,即从0.4652降至0.2639,西部地区的Ⅱ级城市向Ⅲ级城市转移的概率也从0.2298大幅度降至0.0874;而中部地区的Ⅲ级城市向Ⅳ级城市攀升的概率从0.2481提高至0.3026,西部地区的Ⅲ级城市向Ⅳ级城市转移的概率也有较大幅度提高,从0.1246提高至0.1944。第二,从向下转移的情况来看,国际金融危机导致所有地区的不同级别城市向下转移的概率都有所提高,但相对于东部地区而言,中西部地区向下转移的概率增幅更大。例如,相对于国际金融危机前,在危机冲击期,东部地区的Ⅱ类城市转移为Ⅰ类城市的概率由0.0545上升至0.1806,增幅为231.38%,然而,中部地区的概率由0.0392上升至0.2100,增幅高达435.71%,西部地区则从0.0496上升至0.2783,增幅更是高达461.09%。上述分析表明,国际金融危机整体上对中西部地区的负面影响更为明显。

表9 2008年国际金融危机对不同地区城市状态转移概率的影响

六、结论与建议

本文在对城市空间扩张质量进行辨析和界定的基础上,利用卫星灯光数据和Landscan人口数据,在考虑了时间因素的影响后,从高灯光强度面积占建成区面积的比重、高灯光强度区域的平均灯光强度占最大灯光强度的比重以及建成区人口密度等方面构建了一个综合指数以反映城市空间扩张质量的高低;然后从全国层面以及东中西部地区三大区域层面分析了综合城市空间扩张质量指数以及三个分项指标的演变趋势,基于Dagum基尼系数方法考察了城市空间扩张质量指数的差异以及差异的不同来源及其贡献率,利用σ收敛指数分析了城市空间扩张质量指数在全国层面以及不同区域层面的收敛情况;最后基于马尔科夫状态转移矩阵考察了不同城市的空间扩张质量状态转移情况。本文的主要结论如下。

第一,整体上,中国城市空间扩张质量无论是在全国层面还是在东部、中部、西部地区三大区域层面均呈现上升趋势,但2008年国际金融危机后,这一上升趋势有所减缓,东部、中部、西部地区的差距与金融危机之前相比进一步被放大。相对于金融危机之前的最高水平,西部地区的城市空间扩张质量出现了显著下降,中部地区有小幅度上升,东部地区则持续向好。在各分项指标上,CI指数在金融危机前快速上升,而金融危机后出现了较大波动;II指数则一直呈现上升趋势,但金融危机后的上升步伐有所下降;PD指数则整体呈现微弱的下降趋势。总体而言,东部地区的城市空间扩张质量要优于中部地区,后者进一步比西部地区表现要好;在遭受2008年国际金融危机冲击后,西部地区的城市扩张质量出现了显著的下降,而东部地区所受影响相对较小,这体现了东部地区在经济发展、要素集聚方面显著优势。

第二,在城市空间扩张质量的差异上,在考察期内,Dagum基尼系数呈下降趋势,意味着城市空间扩张质量的差异有不断缩小之势,但2008年国际金融危机后这种差异出现了小幅上升,而后缓慢下降,即金融危机减缓了中国城市间空间扩张质量差异缩小的幅度。就差异来源来看,总体差异主要归功于超变密度,其次是三大地区内部的差异,三大地区之间的差异贡献率最小。然而,国际金融危机爆发之后,东中西部地区内部差异的贡献率小幅下降,其原因在于东部地区内部差异仍然以较快速度下降,但中部地区内部出现了小幅上升而西部地区内部出现了大幅度攀升。超变密度的贡献率显著降低,相对应的是三大地区之间的差异的贡献率大幅度上升,这主要是因为金融危机导致西部地区与中部地区和东部地区的差距扩大所引起的。

第三,进一步进行的σ收敛系数分析表明,全国层面的城市空间扩张质量指数呈现收敛趋势,但国际金融危机爆发之后收敛速度有所下降,主要是由于金融危机后西部地区内部出现了短期发散趋势而中部地区的收敛速度显著下降所致,这与Dagum基尼系数分析所得到的结论是一致的。但需要注意的是,国际金融危机后,随着时间的推移,东中西部地区以及全国层面的σ收敛系数的差异越来越接近。

第四,虽然大部分城市的空间扩张质量状态在观察期内较为稳定,但平均而言,处于中间层级的城市具有更高的向上转移的可能性。然而,西部地区的城市向上转移的概率要显著小于中部地区和东部地区,西部地区城市向上转移更为困难。但在遭遇国际金融危机冲击时,西部地区低层级城市向上转移的概率大幅度下降,而Ⅲ级城市向上转移的概率却上升,这意味着国际金融危机加大了西部地区内部的城市分化进而导致西部地区城市空间扩张质量差异拉大、收敛程度下降。

根据以上结论,对于如何认识和促进城市空间扩张质量,我们认为应注重以下几点。

第一,在评判城市空间扩张质量高低时,既要看城市扩张与人口的匹配过程,也要看经济发展情况。同时要考虑城市建设与人口、产业集聚在时间上的不同步性以及不同发展阶段的城市所展现的差异,而不能简单地从城市面积扩大的速度与城市人口增长的速度差异来判定城市扩张质量的高低。从本文的研究结果来看,事实上,在观察期内,中国城市空间扩张质量在整体上是不断优化的,并没有出现全国性的城市空间扩张质量下降。

第二,要注意东部、中部、西部地区之间的差异对中国城市空间扩张质量总体差异的贡献,尤其是西部地区由于经济发展水平相对较低、要素集聚能力不强,导致西部地区城市空间扩张质量相对更低,因此,需要进一步推进西部地区与东部、中部地区之间的平衡发展。

第三,要特别加强推动西部地区内部的初始处于较低层级空间扩张质量的城市向更高水平空间扩张质量城市的转移,以推进西部地区内部城市空间扩张质量差异的缩小,进而助推中国城市空间扩张质量的收敛。

第四,当城市面临诸如国际金融危机等不利冲击时,需要采取差异化政策与措施以应对不同地区的城市空间扩张质量下降或增速减缓问题。尤其是对于西部地区和中部地区,在面临国际金融危机冲击时要权衡短期经济增长与城市空间扩张质量之间的关系,加大转移支付力度,降低西部地区城市为了促进短期经济复苏而单纯对土地出让的依赖程度。同时,加强户籍制度、农村集体用地流转制度、进城农民基本公共服务保障机制、进城落户农民在农村的合法权益保障机制(如土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权)、进城落户农民人文关怀与城市融入保障机制等,在推动城市面积或土地边界扩大的同时促进人口进一步向城市自由流动,着力解决产业就业不够、人口集聚能力不足等问题,以保证城市空间扩大的同时有足够的人口与经济活动与之相匹配。

本文的不足之处或者需要进一步拓展研究的方向在于:本文只是针对中国城市空间扩张质量的区域差异及动态演变进行测算和现象描述,并由此发现,地区间的城市空间扩张质量变化在国际金融危机前后发生了显著性的差异变化。但本文并没有解释其中的原因,即为什么国际金融危机前后中国地区城市空间扩张质量会发生变化?更详细的讨论,我们将另行着文分析。