穿戴式长时程远程心电监测仪与传统24h动态心电图在老年心律失常诊断中的应用效果

2022-09-19郭光耀张郁澜余媛媛徐婧婧张志国欧丽敏

郭光耀 张郁澜▲ 余媛媛 徐婧婧 张志国 欧丽敏

1.福州市第七医院家庭病床科,福建福州 350001;2.福州市第七医院科教科,福建福州 350001;3.福州市第七医院心电图室,福建福州 350001

作为当前临床工作中一类较为常见的心血管疾病,心律失常多使用心电图完成对该病的早期诊断。但在实际工作中发现,心律失常的起病较急且持续时间较短,普通心电图检查可能无法对其实现精准捕捉,尤其是对于一些非住院患者的突发心律失常而言,仅采用24 h 动态心电图检查只能够记录患者24 h 的心电图变化,且存在信息滞后的问题,无法为临床医生提供患者的实时心电数据,容易导致疾病的漏诊。穿戴式长时程远程心电监测是一种新型的心电监护方式,以医院内的家庭病床科与心电图室作为依托,将其与院外养老院及居家老人之间建立起心电监护网络,以此为患者的诊断以及随访管理提供全新的心电监护医疗模式,使得各类心律失常的诊断准确率更高。本研究就福州市第七医院穿戴式长时程远程心电监测仪与传统24 h 动态心电图在老年心律失常诊断中的应用展开探讨,旨在获得更好的心电监护结果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2020年10月至2021年9月福州市第七医院的150 例老年心血管病患者的临床资料,按照不同的心电监测方法分为对照组、观察A 组及观察B 组,每组各50 例。对照组中,男26 例,女24 例;年龄60~81 岁,平均(68.29±1.20)岁;胸闷36 例,心悸15例,晕厥1 例,黑朦2 例。观察A 组中,男25 例,女25 例;年龄60~93 岁,平均(68.51±1.13)岁;胸闷34例,心悸16 例,晕厥2 例。观察B 组中,男28 例,女22例;年龄60~95 岁,平均(68.66±1.24)岁;胸闷36 例,心悸15例,晕厥1 例,黑朦1 例。三组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本试验通过医学伦理委员会批准(20200509),参与者对之前治疗及检查结果均知情同意。纳入标准:①具有30 d 内胸闷、心悸、晕厥或黑矇等症状及体征之一的患者;②患者精神状态及认知功能正常;③患者及其家属均知情同意本试验。排除标准:①不能实施完整监测者;②资料不全或丢失者;③对试验用或对照用器械的任何组件有皮肤过敏史的患者。

1.2 方法

对照组给予传统24 h 动态心电图进行心电监测,将电极片贴在患者胸前并固定,之后利用导线将电极片与小型心电图记录器(北京世纪今科医疗器械有限公司,型号:MIC-12H-3S)相互连接,以此实现24 h 动态监测。

观察A 组及观察B 组给予穿戴式长时程远程心电监测产品[索思(苏州)医疗科技有限公司,型号:TER010] 分别进行24、72 h 长程远程实时心电监测,穿戴部位选择左锁骨下方及左腋前线处,通过传感器内置记录仪实现心电信号采集,通过传感器、网关实现远程实时监测;结束监测之后,将记录仪通过数据线连接电脑回收数据,对数据进行分析、整理,生成诊断报告。

1.3 观察指标

比较三组患者的心律失常事件检出率及不良反应发生率,其中心律失常事件包含但不限定于房性/室上性心动过速、频发室性早搏、短阵室性心动过速、阵发性房颤、Ⅱ度房室传导阻滞等,常见不良反应包括红斑、水肿及痒痛感等。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计学软件进行数据分析,计数资料用率表示,多组比较采用χ检验,两两比较采用Bonferroni 方法校正,采用Bonferroni 方法校正时,以P<0.017 为差异有统计学意义。

2 结果

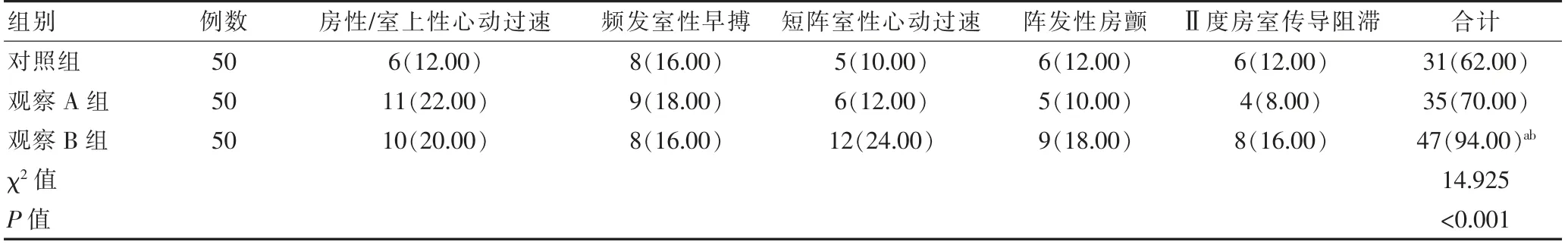

2.1 三组患者心律失常事件检出率的比较

对照组、观察A 组及观察B 组的心律失常事件检出率比较,差异有统计学意义(P<0.001)。对照组与观察A 组的心律失常事件检出率比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察B 组的心律失常事件检出率分别高于对照组与观察A 组,差异均有统计学意义(P<0.0167)(表1)。

表1 三组患者心律失常事件检出率的比较[n(%)]

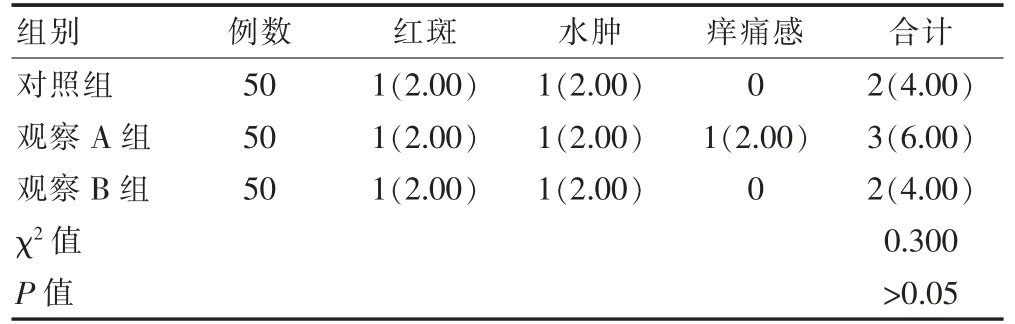

2.2 三组患者监测期间不良反应发生率的比较

监测期间,三组患者的红斑、水肿及痒痛感等不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表2)。

表2 三组患者监测期间不良反应发生率的比较[n(%)]

3 讨论

近年来,随着人们生活水平的不断提高以及生活节奏的加快,各类心血管事件的发病率不断提升。心电图作为早期监测各类心血管疾病的一种有效方法,具有操作方便、诊断价值较高、对机体不会造成损伤等特点,已经获得了广泛的应用。但既往临床工作中所使用的传统24 h 动态心电图在应用期间仅能够对患者的心电信息连续监测24 h,且无法为临床医生提供实时的监护信息,导致了信息的获取存在一定的滞后性,其准确性也受到质疑。新型穿戴式长时程远程心电监测仪是一种新型的无创动态心电监测设备,以医院内的家庭病床科与心电图室作为依托,将其与院外养老院及居家老人之间建立起心电监护网络,由此为这些患者的诊断以及随访管理提供更加全面的医疗服务,转变了既往临床工作中所实施的门诊随访工作方式,能够更好地对患者的心电状态进行实时监测,有利于各类不良心律失常事件的早期发现及诊断,可以进一步为临床治疗提供合理依据。

既往研究将穿戴式长时程远程心电监测仪与传统十二导联动态心电图进行平行对照试验,选取室上性搏动、室性搏动阳性率为主要评价参数,选取总心搏数、平均心率、最小心率(含发生时间)、最大心率(含发生时间)、最大RR 间期(含发生时间)、室上性搏动次数、室性搏动次数等参数符合率为次要评价参数,实验结果显示,上述各项结果符合率达到96.97%以上,提示穿戴式长时程远程心电监测仪的功能性与传统Holter 基本无差异。在本研究中,福州市第七医院就穿戴式长时程远程心电监测仪与24 h 动态心电图在老年心律失常诊断中的应用进行探讨,结果显示,对照组、观察A 组及观察B 组的心律失常事件检出率比较,差异有统计学意义(P<0.001);对照组与观察A 组的心律失常事件检出率比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察B 组的心律失常事件检出率分别高于对照组与观察A 组,差异均有统计学意义(P<0.017),显示穿戴式长时程远程心电监测仪与24 h 动态心电图相比具有更高的心律失常检出优势;且随着心电监测时间的延长,诊断准确率也不断提高,提示通过穿戴式长时程远程心电监测仪72 h 能够更好地实现心电实时监测功能,实现长程且远距离的心电实时监测功能,及时为临床医生提供患者的心电信息,提高恶性心律失常等疾病检出率,原因是部分心律失常的类型具有较长时间间隔发病的特点。在观察不良反应时显示,三组患者监测期间的红斑、水肿及痒痛感等不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),提示穿戴式长时程远程心电监测仪的应用并不会因诊断心律失常的准确率提高而增加不良反应发生率,整体安全性较高。另外,穿戴式长时程远程心电传感器采用高分子柔性材料,佩戴舒适,传感器专人专用,能够避免交叉感染,更利于院感管控,医护人员操作简便,无需充电及消杀,更加容易被患者所接受。

综上所述,与传统24 h 动态心电图相比,穿戴式长时程远程心电监测仪应用于老年心血管病患者中可更好地检出心律失常,且监测期间无明显不良反应,操作安全性较高。在接下来的研究中可进一步扩大研究样本量,增加观察指标,以此更好地对穿戴式长时程远程心电监测仪的临床应用优势性进行探讨。