山地冰川冰消后(paraglacial)沉积的粒度与石英颗粒表面特征

——以贡嘎山东坡为例

2022-09-15雷满红郑利敏

王 杰, 雷满红, 郑利敏,3

(1.兰州大学资源环境学院西部环境教育部重点实验室,甘肃兰州 730000;2.甘肃省石羊河流域野外科学观测研究站,甘肃兰州 730000;3.中国药科大学中药学院,江苏南京 210009)

0 引言

冰川冰消后(paraglacial)一词最早在1971年由J.Ryder提出,将曾经历冰川作用的区域,冰川退缩后发生的地表过程、产生的沉积和地表形态专门命名为paraglacial[1-2]。目前,国内学者仍多将paragla⁃cial与periglacial都译为冰缘,如《冰冻圈科学词汇》(修订版)[3];实际两者是存在极大差异的地貌学概念。冰缘(periglacial)地貌指寒冷气候条件下,以冻融作用为主要营力而形成的各种表土构造和独特地貌现象的总称,如石海、石河、构造土、冻胀丘、冰锥和热融湖塘等[4];与paraglacial差异在于不区分是否经历过冰川作用。因此,鉴于国内尚缺乏一个专业术语与之对应,我们将其称为冰消后过程、冰消后沉积或冰消后地貌。事实上,冰川退缩后由于失去冰体支撑、缺乏植被覆盖等原因,会引发基岩边坡失稳(如冰斗后壁和槽谷谷壁等)和冰碛边坡失稳以及大量未固结物质进入谷底等一系列过程,该过程导致的侵蚀或沉积速率加剧异常明显,因此成为驱动原冰川作用区地貌演化的重要因子[5]。

任何时间尺度的气候变暖(如第四冰期向间冰期转换时),都可能会使区域由冰川作用控制转化为冰消后过程主导,因而这种气候转型或变化时发生的特殊地表过程对地貌演化的影响,及其可能致灾效应引起了越来越广泛的关注。由于受冰消后地貌形态与沉积物保存条件等限制,冰消后过程研究目前主要聚焦于末次冰盛期以来、小冰期以来或近百年气候变暖3个时段[6-9]。该过程的研究内容主要集中于两个方面:其一,探讨冰川退缩速率、气候、岩性、泥石流和地震活动等因素对基岩或冰碛边坡失稳的影响,发现不同区域与不同时间尺度其主控因素可能存在较大差异[6,8-9];其二,冰消后过程的强度随时间的变化,发现无论基岩还是冰碛边坡失稳导致的侵蚀速率可能遵循,瞬间或快速达到最大,后呈指数或线性递减等几种模式[5-6];只不过前者较后者失稳持续时间要更长,如末次冰消期冰退后前者可从~17 ka一直持续到1.5 ka[6],而冰碛垄内侧坡发育的冲沟会在~50 a内达到最大规模,至80~140 a坡沟体系就能趋于稳定[7]。然而,冰消后过程对下游谷地地貌演化过程的影响和持续时间还甚少被关注;同时,上述所有这些研究的前提是如何将各种冰消后沉积、冰碛等混杂堆积加以有效区分,尤其从与过程密切相关的沉积特征方面,仍缺乏相对系统的研究。

青藏高原东缘的贡嘎山发育有典型的海洋型冰川,该类型冰川侵蚀和搬运能力强,形成的冰蚀和冰碛地形显著[10];加之,区域内降水丰富且地形坡度大,冰消后过程剧烈[9,11-13],对区域地貌演化影响和致灾效应显著。区域第四纪冰川作用的范围、期次和时代[12-13],以及现代冰碛沉积特征也已有一定认识[14-15],因而是研究冰川和冰消后沉积特征差异性的理想区域。为此,本文以该山地东坡的冰碛和冰消后沉积为研究对象,并结合两处亚大陆型冰川冰碛,系统分析了粒度和石英颗粒表面形态两个沉积学指标区分各种冰消后沉积、冰碛等混杂堆积的有效性,还为东坡成因尚存争议的磨西台地提供了沉积学证据;最后,结合这些沉积物已有的沉积和暴露时代,探讨了山地东坡冰消后过程对下游谷地演化的可能影响。

1 研究区概况

1.1 贡嘎山东坡

贡嘎山(海拔7 556 m)隶属于横断山脉,是青藏高原东部最高山地[图1(a)],主峰及东坡的岩性以花岗岩、砂岩和板岩为主[16]。气候上,该区域主要受南亚和东亚季风影响,降水较为丰沛,如东坡海螺沟海拔3 000 m处年降水量可达1 938 mm[17]。依托高大山体,区域内发育了76条,总面积达228.5 km2的典型季风海洋型冰川[18],是横断山区最大现代冰川作用中心;其中,东坡发育有36条,长度接近或>10 km的冰川有4条,自南至北分别是海螺沟、磨子沟、燕子沟和南门关沟冰川[图1(b)]。全球变暖导致近30年冰川总面积减小了11.3%[18]。

第四纪期间,贡嘎山至少经历了5次规模较大的冰川作用,分别对应于小冰期、新冰期、MIS2(贡嘎冰期)、MIS3中期(局地末次冰盛期,南门关冰期)和MIS6(雅家梗冰期);其中MIS3时来自燕子沟和磨子沟的古冰川末端可达磨西镇海拔约1 550 m的位置[图1(b)][12-13]。由于降水丰富加之冰川退缩形成的大量融水,使得山地东坡冰川洪水和泥石流频发,如1989年,燕子沟支沟的小南关沟就发生了大规模的溃坝泥石流,在其沟口处(当地称之为“红石滩”)彻底冲垮了通往燕子沟冰川公园的石桥[11];当地村民也反映,自20世纪90年代以来,泥石流已使得该桥经历了多次冲毁又被重建的历史。此外,该区域小冰期或新冰期高大侧碛垄内侧陡坡上,都发育了规模较大的冲沟,并在冲沟尾部形成了碎屑堆;这些冲沟是在冰川完全消退后,由侧碛垄顶部和坡上降雨、冰雪融水汇集冲刷而成。

此外,新兴乡至磨西镇的磨西河谷地发育厚约120 m,由砂砾石组成的混杂堆积,被称为磨西台地[12];其长度约10 km,宽约1~2 km,台地两侧还分布有4级冰水阶地[19]。然而,关于该台地沉积成因尚存争论:(1)燕子沟末次冰期的冰水沉积[20];(2)冰川底碛、气候转暖形成的洪积或山地上升导致侵蚀加强生成的冲积层[21];(3)底部为较老冰碛物[22];(4)全新世早期混有泥石流的冲积阶地[19];(5)主体为南门关冰期冰碛[12]。测年结果显示,该台地底部沉积时代为MIS3中期,而台地上部和台地两侧最老阶地都形成于中早全新世[13,19]。

1.2 冷龙岭和哈尔里克山

冷龙岭位于祁连山东北部,最高峰岗什卡(5 254 m),发育有224条亚大陆型冰川,但其平均面积仅0.5 km2左右[23];其中,宁缠河1号冰川长1.1 km,面积0.74 km2,末端海拔4 170 m[图1(c)]。宁缠河现代冰川作用区的岩性,以火山岩夹薄层板岩和灰岩为主[16]。

图1 研究区位置与采样点分布图:三个研究区位置及其冰川类型(I:海洋型冰川;II:亚大陆型冰川;III:极大陆型冰川[10],底图为SRTM数据)(a);贡嘎山东坡第四纪冰川范围及采样点(底图为TM影像,冰川范围引自[12])(b);(c)和(d)分别为冷龙岭宁缠河上游与东天山哈尔里克山庙儿沟上源现代冰川分布和采样点Fig.1 Geographic location of the study area and sampling:study areas(The regions indicated by black letters and lines represent different dominant glacier types[10]:I monsoonal temperate glaciers;II subcontinental glaciers;and III extreme continental glaciers)(a);TM image on the eastern slope of Mt.Gongga showing the sampling locations and extent of the glaciations[12](b);(c)and(d)the distribution of modern glaciers and sampling locations in Lengongling and the Mt.Karlik

哈尔里克山位于天山山脉的最东端,最高峰为海拔4 886 m的托木尔提峰,发育有122条亚大陆型冰川;其南坡庙儿沟源头的库木郭勒冰川,长3.5 km,面积3.82 km2,末端海拔3 830 m[24][图1(d)]。该条现代冰川作用区的岩性,以凝灰岩和硅质岩为主[16]。

2 样品采集与实验方法

样品采集时,通常要去除一定深度的表层以避免后期坡面或其他过程的扰动,并记录采样点经纬度、海拔高度、沉积特征以及地貌部位等信息。在贡嘎山东坡、祁连山冷龙岭和东天山的哈尔里克山共采集39个样品(详见图1)。其中,贡嘎山海螺沟观景台新冰期侧碛垄4个冰碛样品(HLG-01、03、05和07),相应侧碛垄内侧坡发育冲沟尾端碎屑堆积4个样品(HLG-02、04、06和08),距海螺沟冰川现代冰川末端几十米位置2个现代冰水样品(HLG-09和10),海螺沟冰川冰舌区2个冰上融出碛样品(HLG-11~12),小南关沟沟口冰川泥石流4个样品(XNG-01~04),MIS3中期和MIS6冰碛各2个样品,磨西镇附近3个台地剖面自下至上10个样品(MX-01~07,11~13)(A剖面位于磨西镇略向上游的磨西河东侧,B剖面位于蔡阳坪对面,C剖面位于磨西饭店东侧),磨西河河道3个现代河床沉积样品(MX-08~10);此外,哈尔里克山库木郭勒和冷龙岭宁缠河1号冰川末端分别采集2个(MEGD-01、02)和4个(NC-04~07)亚大陆型冰川冰碛样品。

由于本文涉及样品的沉积环境繁多且粒径跨度大,所以选用筛析法(全样)和激光粒度仪分析法(<2 mm)相结合的方法。筛分时,将样品分成10个粒级,再用天平称重,并采用采用伍登-温德华斯(Udden-Wentworth)粒级划分方案,以2、0.063 mm和0.004 mm为界限划分了砾石、砂、粉砂和黏土粒级。激光粒度仪选用兰州大学西部环境教育部重点实验室Mastersizer2000(英国Malvern Instruments公司)。预处理过程如下:分别用浓度10%H2O2和HCl溶液去除样品中有机质和碳酸盐,后静置24 h,抽取法去除上层清液,再加入10 mL的0.5 mol·L-1NaPO3溶液,超声震荡5 min至颗粒充分分散。此外,选用福克-沃德公式[25]计算平均粒径(Mz)、分选系数(Sd)、偏度(SK1)和峰度(Kg)等粒度分布特征。

由于冷龙岭样品中石英砂含量过低,未能进行电镜扫描分析,因此仅对35个样品进行了石英颗粒表面特征的识别。扫描前石英颗粒预处理在兰州大学西部环境教育部重点实验室沉积学实验室完成,具体流程如下:首先称取3 g左右0.25~0.5 mm粒级样品(冰碛物石英颗粒表面形态分析常用粒级[26]),用浓度为20%的HCl煮沸30 min去除碳酸盐类,后用蒸馏水洗净,再加入浓度10%的H2O2煮沸10 min去除有机质,接着蒸馏水洗净并烘干;然后,将烘干样品放置于干净的玻璃薄片,置于双目镜下挑选出30粒左右的石英砂,并整齐粘贴于样品桩;最后,将样品桩放在已标记序号的样品托上,再置于标准真空镀膜机中进行30 s镀金粉,以便石英颗粒表面镀上一层导电的金粉。此外,在拍照之前先用电镜自带的能谱仪(EDS)确定为石英颗粒,再进行表面形态特征统计分析。在兰州大学物理科学与技术学院选用美国TESCAN MIRA3完成了电镜扫描。

石英颗粒表面特征分析是一种形貌分析法,某一特征并不局限于特定环境,如贝壳状断口、平行解理面、上翻解理薄片同时存在于多种沉积环境中。因此,需要对其表面特征形成一个综合性的认知。本文综合了谢又予等[26]、陈丽华等[27]和尹雪斌等[28]提出的石英颗粒表面特征方案,并结合本研究中可能涉及的不同成因沉积物的种类,共选取22种具有普遍意义的特征,并将其归纳为3类(表1)。此外,石英砂表面特征环境解译时,通常将表面特征出现频率>75%定为“丰富”,50%~75%为“普遍”,2%~50%为“偶见”,出现频率<2%为极少量出现甚至不出现[29]。

表1 本文选取的石英颗粒表面形态特征的组合Table 1 surface textures of quartz grain used in this study

3 结果与讨论

3.1 冰碛与冰消后沉积的粒度特征

3.1.1 不同冰川性质冰碛

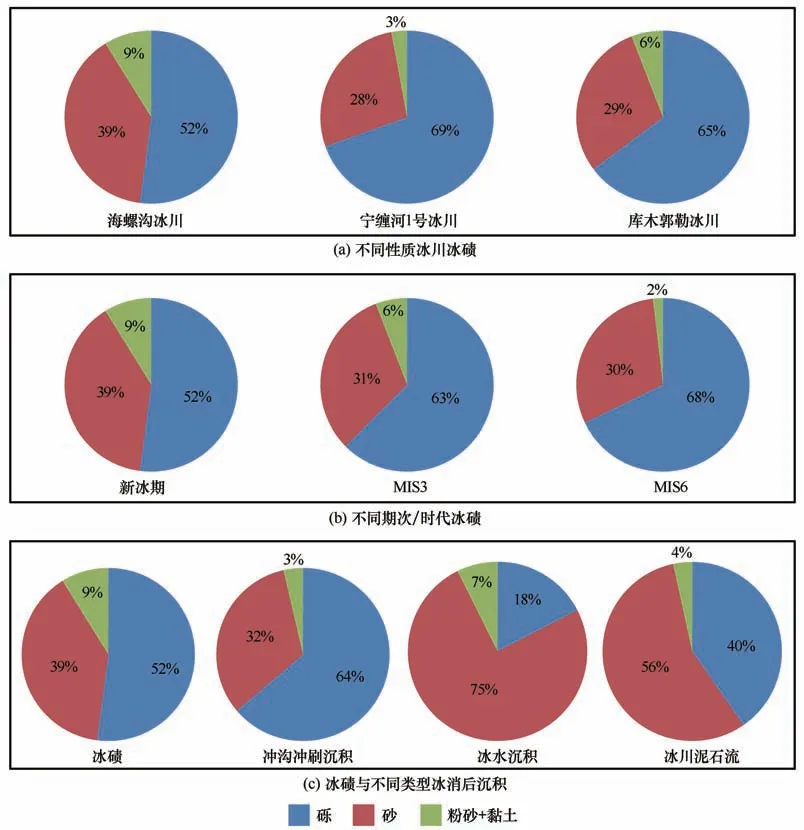

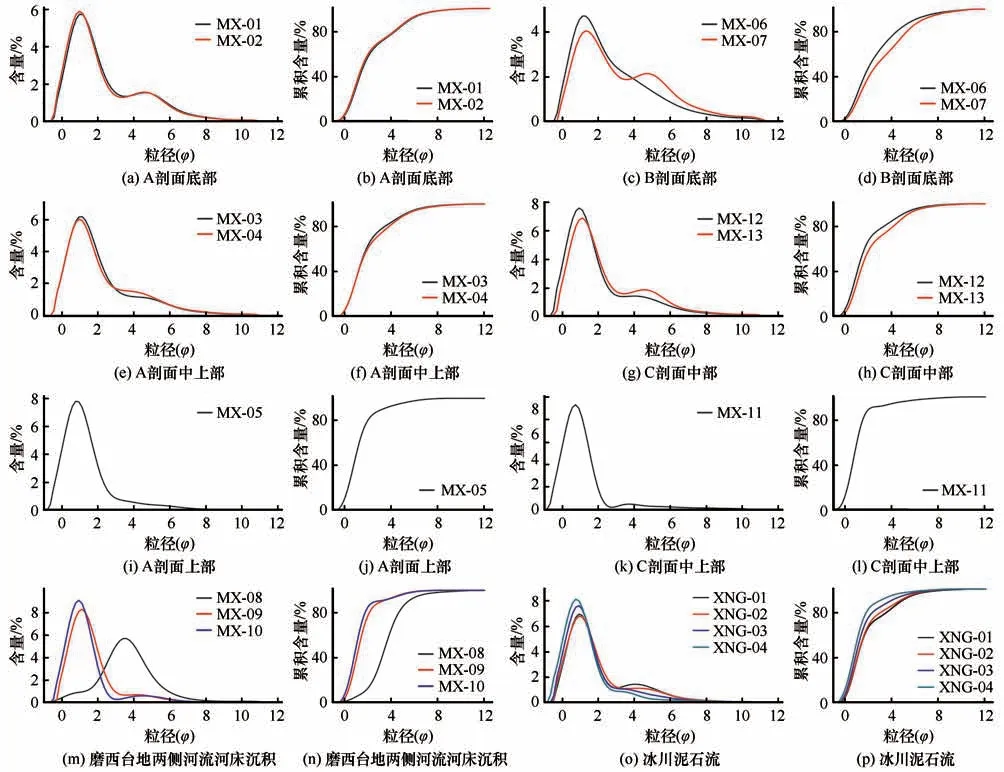

海螺沟、宁缠河1号和库木郭勒冰碛全样的粒级组成,都呈现出砾含量最高(>50%),砂次之,粉砂+黏土含量(<10%)最低的特征[图3(a)];青藏高原其他区域冰碛也都具有相似的特征[30]。然而,三个区域冰碛粒级组分,尤其粉砂+黏土的含量,却存在较为显著差异,海洋型冰川明显高于大陆型冰川[图3(a)];此外,不同性质冰川冰碛粒度(<2 mm)频率曲线显示,大多样品都为双峰形态,且其主峰基本位于0~2φ(粗砂和中砂),含量也相对接近;而次峰却分别出现在4~6φ(粗-中粉砂)或6~8φ(细粉砂),相应含量也不同。研究表明,冰川对所携带碎屑的改造作用主要表现为压碎和磨蚀两个作用,前者形成组分相对较粗,后者则较细,也造就了冰碛粒度的双峰分布模态;其分界点大致位于0~1φ左右,但磨蚀组分粒径的极限不会<8φ(黏土粒级)[14,31]。因此,不同冰川性质、规模以及基岩抗磨蚀程度引起的磨蚀组分含量及其众数粒径变化则可能是上述三个区域甚至不同性质冰碛间粒级组成及粒度曲线出现差异的主要原因。

海螺沟冰川作用区基岩(花岗岩和石英片岩)较之两个大陆型冰川区(火山岩夹薄层板岩和灰岩,凝灰岩和硅质岩)抗磨蚀性要强,但前者的细粒组分(粉砂+黏土)更多,粒度曲线上第二峰(磨蚀组分)的含量也更高,而后两者砾石含量则更多[图3(a)和图4];在基岩岩性更软的海洋型冰川作用区,其粉砂+黏土含量甚至可以更高,如南迦巴瓦峰(片麻岩和大理岩等)可达25.40%[32],挪威南东南部(砂岩)则达到了29.0%[33]。这表明冰川性质和岩性都可能影响冰碛中磨蚀组分的含量,即海洋型冰川与基岩岩性较软都可提升磨蚀组分含量。此外,岩性都相对较软的两个亚大陆型冰川冰碛,还呈现出了规模大(库木郭勒冰川面积>宁缠河1号冰川),其粉砂+黏土和粒度曲线次峰含量高的特点[图3(a)和图4],表明冰川规模也可能影响磨蚀组分含量;但受限于以往冰碛粒度研究中极少关注到冰川规模,因此缺乏更多对比证据的支撑。

此外,海洋型冰川区的海螺沟冰碛(花岗岩和石英片岩)磨蚀组分的众数粒径位于4φ~6φ(图4),哈巴雪山(灰岩、大理岩和泥岩)和螺髻山(砂岩和灰岩)则分别出现在6φ~7φ和7φ[34];大陆型冰川的宁缠河1号(火山岩夹薄层板岩和灰岩)、库木郭勒(凝灰岩和硅质岩)以及古里雅冰帽(砂岩和板岩)都大致出现在6φ~8φ[35],阿尔泰山(花岗岩、片麻岩和变质砂岩)却出现在4φ~6φ[34]。这表明冰川性质可能对磨蚀组分极限粒径无显著影响,反而是岩性可能起到了决定性作用,即可能岩性越硬磨蚀组分众数粒径越粗,反之则越细规律[35]。

3.1.2 海洋型冰川不同期次冰碛

贡嘎山东坡3个期次冰碛的组分与现代冰碛物相似,都表现出了砾石含量最高、砂次之,而粉砂+黏土则<10%的特征。冰碛沉积后,流水冲刷侵蚀和化学风化是改变其细粒组分含量两个最主要的因素,前者能携带出更多细粒物质从而使其变粗,而后者则会引起细粒组分增加[30]。贡嘎山东坡由新到老冰碛,粒级组成表明砂、粉砂+黏土含量存在减少的趋势[图3(b)];此外,>2φ细颗粒含量降低,而0~2φ的物质(粗砂和中砂)增加(图4),导致2 mm以下平均粒径变粗(由细砂变为中-粗砂),分选性也相对变好(表2)。这些也都指示出该区域丰沛降水可能对冰碛物细粒物质组成的影响更大。此外,3个期次冰碛都在0~2φ(中-粗砂)出现一个主峰,4φ~6φ(中-粗粉砂)呈现次峰或者平缓延长的尾部。

图3 不同冰碛与各种冰消后沉积粒级组成的对比Fig.3 The grain-size fractions from tills and paraglacial deposits:tills from different Glacier types(a);tills from different depositional timing(b);paraglacial deposits and tills(c)

冰上融出碛沉积后有更多机会受到融冰流水作用的改造,但几乎未经历较强的研磨细化[14];而冰下融出碛则相反,会经历更多磨蚀作用,因而平均粒径更小,粗细混杂,分选更差,峰态则不如冰上融出碛尖锐(图4和表2)。

3.1.3 冰消后沉积

冰碛和各种冰消后沉积粒级组分与粒度参数的对比结果表明(图3和表2),冰水沉积的砾含量最低,砂含量最高(75%),<2 mm粒级的平均粒径最细,分选也最好,反映出水作为搬运介质,较为稳定但搬运能力较弱的特征;冰川泥石流中砾石含量低于冰碛,高于冰水沉积,而砂含量却要高于冰碛但低于冰水,<2 mm粒级的平均粒径最粗,分选也高于冰碛而低于冰水(图3和表2)。粒度频率曲线的对比结果显示(图4),冰消后沉积与冰碛主峰的粒径无太大差异,多分布于0~2φ或略宽的范围内,仅冰水沉积主峰的粒径出现在2φ~4φ;侧碛垄上冲沟冲刷沉积的碎屑堆与泥石流主峰粒级的含量较之冰碛略有增加,次峰(磨蚀组分)含量却减少了。这指示出,无论是不同介质对冰碛稍微长距离的搬运和沉积(冰水和冰川泥石流),还是极短距离搬运(侧碛垄冲沟冲刷沉积的碎屑),都会使得他们的粒级组成、粒度参数、粒度曲线与冰碛间表现出较显著的差异。

表2 冰碛与冰消后沉积的粒度(<2 mm)参数Tabel 2 The grain size parameters(<2 mm)from tills and paraglacial deposits

图4 不同性质冰川冰碛(左上角绿色方框)、不同期次冰碛(左下角蓝色方框)以及冰碛与各种冰消后沉积(右侧红色方框)的粒度(<2 mm)频率和累积曲线Fig.4 Frequency curve and cumulative frequency curve of grain sizes(green box:tills from different glacier types;blue box:tills from different depositional timing;red box:tills and paraglacial deposits)

3.2 冰碛与冰消后沉积的石英颗粒表面特征

3.2.1 不同冰川性质冰碛

海洋型与亚大陆型冰川冰碛的石英颗粒表面形态分析表明(图5),两者石英颗粒表面形态都体现出以棱角状为主,次圆和圆形极少出现;但也存在一定差异,海洋型以多棱角最高(56.89%),且以高起伏为主(65.79%);亚大陆型则以尖棱角和多棱角为主(各占约50%),且几乎都为高起伏。这种差异可能是由于海洋型冰川较之亚大陆型冰川运动速度快,对颗粒表面形态改造的机会更多,磨蚀更强造成。

图5 海洋型冰川不同期次冰碛(左)、不同性质冰川冰碛(中)以及冰消后沉积(右)的石英砂表面特征Fig.5 Quartz grain SEM microtextures from tills and paraglacial deposits(Left side:tills from different depositional timing;Middle side:tills from different Glacier types;Right side:tills and paraglacial deposits)

两种性质冰川的冰碛石英颗粒中都较为发育贝壳状断口和平行解理面,但这在各种沉积环境中都可能存在,因此不能作为标志性特征[26]。冰川固定碾压形成的石英颗粒典型特征压碎深坑[图2(g)][26],在两种性质冰川石英砂表面都有发现,但海洋型(20.32%)中出现的频率要高于亚大陆型(10%)。

图2 贡嘎山东坡不同成因沉积的石英砂SEM(扫描电子显微镜)外形特征:石英颗粒外形(a);尖棱角(b);次棱角(c);贝壳状断口(d),(e);擦痕(f);压碎深坑(g);溶蚀坑(h);蜂窝状溶蚀表面(i);硅质鳞片(j);平行解理面(k);蚀缝(l)Fig.2 SED morphology and surface textures of quartz grain from various sedimentary environments on the eastern slope of Mt.Gongga:morphology of quartz grain(a);sharp corner(b);sub-angular(c);conchoidal fracture(d),(e);striation(f);crushed deep pits(g);solution pit(h);honeycomb solution surface(i);silica precipitation(plates&sheets)(j);cleavage(k);solution lines and striae(l)

化学溶蚀现象在海洋型冰川石英颗粒中出现的频率较高(溶蚀坑、蜂窝状溶蚀表面分别为32.21%和25.82%),而亚大陆型中则几乎少见。然而,化学沉淀现象却在亚大陆型性冰川中出现的频率较高,如由大量硅质鳞片形成的硅质薄膜可达31.50%。这种差异可能是两种性质冰川区域气候的差异所致,即高温潮湿易形成溶蚀坑,而干冷气候则易形成硅质沉淀[15,26-27,36]。

3.2.2 海洋型冰川不同期次冰碛

海洋型冰川不同期次冰碛的石英颗粒外形差异不显著,均呈现尖棱角-多棱角、高起伏为主,中起伏其次之的特征;仅新冰期石英颗粒表面出现少量次棱角。再者,较强外力作用下,石英颗粒受到强烈机械碰撞、挤压形成的贝壳状端口和平行解理面等[15,37],在3个期次冰碛石英颗粒表面也都非常发育,但在MIS6冰碛石英砂贝壳状断口上能见到后期的硅质沉淀。然而,作为冰川石英砂机械作用标志特征的压碎深坑和擦痕,在3个不同期次的冰碛石英砂中存在较大的差别,越老的冰碛中出现频率越低,甚至不出现(图5)。

此外,随着冰碛沉积时代变老,石英颗粒表面化学溶蚀特征越不显著,而化学沉淀作用却增强,如MIS6冰碛石英颗粒表面的硅质鳞片和硅质薄膜就非常发育[图2(J)]。这是由于冰川石英颗粒沉积后,其表面氧化硅沉淀首先会沉积为硅质球,后成为硅质鳞片,最后会发育成遍布石英颗粒表面的硅质薄膜[27];不断增大增厚的硅质薄膜可以使小石英颗粒圆化,甚至可能填平大颗粒上的凹坑[37]。

3.2.3 冰消后沉积

贡嘎山东坡的冰水、冰川泥石流与冰碛石英砂表面外形特征对比结果,表明尽管冰水和冰川泥石流石英砂均为经过了再作用的冰川石英砂,但仍能保留一些冰川石英砂的特征,如呈现磨圆度差、棱角较尖锐清晰、起伏度高等。后期冰水和冰川泥石流的改造,则可在其表面又形成一些新特征,使得两种冰消后过程石英砂的外形都不如冰碛尖锐,如冰川石英颗粒表面的尖棱角与多棱角出现频率分别为32.37%、56.89%,而泥石流则仅为27.31%和44.54%;冰水较之泥石流石英颗粒外形的棱角也出现了较强的磨损和改造特征,冰水中未出现尖棱角,高起伏出现频率(33.21%)则不足泥石流(72.61%)一半(图5)。

机械作用特征方面,泥石流较之冰川石英颗粒表面的贝壳状断口和平行解理面更为发育,这与早先研究的结论一致[38];此外,冰川石英砂含有少量冰川作用标志特征的压碎深坑和擦痕,而冰水和冰川泥石流中则未出现(图5)。然而,各种冰消后沉积与冰碛石英颗粒间化学作用特征的差异性相对较小。

3.3 磨西台地的沉积成因

贡嘎山东坡冰碛和各种冰消后沉积是磨西台地的潜在物源[12],加之上述研究表明它们的粒度(粒度参数与曲线)与石英颗粒表面特征都存在较显著差异,因此,我们可将台地不同层位的沉积与之进行系统对比和聚类分析,并结合已有地貌学和测年等,对其确切沉积成因进行探究。

3.3.1 粒度指示的磨西台地沉积成因

磨西台地底部和中部砾石含量多超过50%,与新冰期和MIS3冰碛较相似;而中上部则以细粒组分(砂、粉砂+黏土)为主,若考虑到冰川泥石流搬运距离的影响,中上部粒级组成则可能与冰川泥石流较为接近(表3)。磨西台地两侧河床相沉积以中砂为主(>80%),与现代冰川前缘的冰水沉积极为相似,但前者搬运距离更远,因此砾石含量低而砂多。

表3 磨西台地不同层位沉积与山地东坡冰碛、冰消后沉积粒级组成和参数对比Table 3 The grain size composition and parameters from paraglacial deposits and the deposits in different layers of the Moxi Platform

磨西台地自底部至上部沉积的粒度频率曲线显示出冰碛沉积为源头的特征,即多表现为双峰型(图6)。然而相较于上部,剖面底部与中部沉积0~2φ主峰的含量较低,而4φ~6φ次峰含量较高,与冰碛相似;剖面向上则表现为主峰升高,而次峰降低,其粒度曲线形态也逐渐接近冰川泥石流与现代河床沉积的特征。

图6 磨西台地不同层位及其两侧现代河床沉积的粒度频率和累积曲线Fig.6 Frequency curve and cumulative frequency curve of grain sizes from the deposits in different layers of the Moxi Platform

粒度参数散点图能更好地反映搬运介质和沉积环境的信息,从而有效地区分冰川和非冰川成因的混杂堆积类型[31,39]。因此,我们绘制了磨西台地不同层位沉积物与可能来源的冰碛和冰消后沉积粒度参数的散点图(图7)。结果表明,它们都可大致分为3个区域:第一个区域,包括台地底部和中部、部分中上部样品(MX-01、MX-02、MX-06、MX-07、MX-12、MX-13、MX-03、MX-04)与 新 冰 期、MIS3冰期冰碛物,具有分选差,平均粒径较细的特点,推断台地底部和中部的沉积可能为冰碛;第二个区域,包括台地部分中上部及上部的样品(MX-11、MX-05)、冰川泥石流和河床沉积,其分选略好于第一个区域,平均粒径较粗,因此推测台地中上和上部为冰水或冰川泥石流沉积。而磨西河河床一个样品(MX-08)成为第三个区域。

图7 磨西台地、现代河床、冰碛与冰消后沉积的粒度参数散点图Fig.7 Scatter-diagram of grain size parameters form tills,paraglacial deposits,and the deposits in different layers of the Moxi Platform

3.3.2 石英颗粒表面特征指示的磨西台地沉积成因

尽管磨西台地不同层位石英颗粒表面特征存在一定差异,但由于磨西台地的潜在沉积来源于冰碛或冰消后沉积,因此差异相对较小。我们以聚类分析方法尝试识别不同层位的沉积成因。

本文是选用IBM SPSS Statistics 22.0软件将已知各类成因的沉积与磨西台地不同层位的样品进行聚类,设置聚类方案范围为2~3,选择Ward聚类方法(区间为平方Euclidean距离),区间选择平方Euclidean距离。结果显示,磨西台地所有样品大致可以分为3~4类(图8);其中底部全部4个样品(MX-01、MX-02、MX-06和MX-07)与MIS3冰碛的2个样品(NMGG-01、NMGG-02)归为一类(I),指示出台地底部可能为MIS3冰碛。此外,磨西饭店东侧C剖面中部两个样品(MX-12和MX-13)则与小南关沟口的冰川泥石流的4个样品归为一类(II),表明磨西饭店附近台地中部可能存在冰川泥石流的沉积。最后,台地中上部和上部样品(MX-03、MX-04和MX-05、MX-11)同磨西台地两侧3个河床沉积和1个新冰期冰碛样品归为一类(III),表明磨西镇附近磨西台地上部可能为河流沉积。其余3个新冰期冰碛样品则可大致归为另一类。

图8 磨西台地不同层位与冰碛、各种冰消后沉积石英颗粒表面特征聚类分析图Fig.8 Classify analysis for the surface microtextures on quartz grains of the Moxi Platform

因此,综合以上粒度和石英颗粒表面形态的沉积学证据,我们认为磨西镇附近磨西台地的底部可能主要为MIS3冰碛,中部可能主要为MIS3以来的泥石流沉积,上部可能为河流沉积或河流改造过的冰川泥石流沉积。这也从沉积学指标上进一步支持了早期关于磨西台地冰碛+冰消后沉积成因的推测[12-13],也证实了贡嘎山东坡局地末次冰盛期时古冰川末端确实下伸至了磨西镇附近。

3.4 冰消后过程对下游谷地堆积和下切影响

对冰缘区河流而言,早期认为冰期时谷地内会发生堆积,间冰期则会经历侵蚀下切[40],很长时期这一直作为气候驱动河流/谷地发育的经典模式[41]。之后,研究者们注意到河流对气候变化的响应并非为简单的线性关系,发现在气候转型期河流才会发生下切,而相对单一气候阶段内河流则会处于相对稳定状态,这可能是由于气候变化能驱动冰川、植被、径流和输入物质等众多因素都会发生变化,进而改变河流沉积通量和径流量,最终共同决定了河流行为[42-43]。

贡嘎山东坡磨西台地底部沉积冰碛的ESR年龄为(29.3±1.4)~(36.4±2.5)ka,其上部沉积的ESR年龄为(8.2±0.7)ka[13],台地顶部10Be暴露年龄为(6.9±0.6)~(7.3±0.6)ka(CRONUS online cal⁃culator Version 3.0.2重新校正,并选用中Lm生成速率模型和较老年龄)[44];另外,新兴乡磨西台地东侧保存有4级阶地,最老阶地(T4)的14C年龄为(6.1±0.2)~(6.4±0.6)cal ka B.P.(OxCal v.4.3.2Incal 20校正)[19]。这些数据表明,由于贡嘎山东坡海洋性冰川作用区强烈的冰消后过程,使得磨西河谷地内冰期向全新世转换过程中一直在发生堆积,甚至持续到6~7 ka前后才停止,之后转为侵蚀下切。因此,后续研究中应关注这些强烈冰消后过程可能对下游谷地/河流堆积与下切过程造成的重要影响。

4 结论

(1)贡嘎山东坡各种冰消后沉积都直接或间接来源于冰碛,因而它们与冰碛的粒度和石英颗粒表面形态有一定相似性,但冰消后作用的改造也使其呈现了一定的独特性;然而,冰川性质、冰川作用期次,甚至冰川作用区岩性都可能影响到冰碛的粒度和石英颗粒表面形态特征。因此,建议通过对比或聚类方法揭示冰消后沉积物的类型时,应限于同区域内,而尽量避免选用特定沉积的共性特征。

(2)通过磨西台地不同层位的粒度和石英颗粒表面特征与冰碛和各种冰消后沉积的对比和聚类分析,从沉积学指标上进一步证实了磨西台地堆积物具有三种来源:底部可能为MIS3冰碛,中部可能为MIS3以来的泥石流沉积,上部则可能为河流沉积或河流改造过的冰川泥石流沉积;也确认贡嘎山东坡局地末次冰盛期时古冰川末端确实到达了磨西镇附近。

(3)磨西台地中上部的冰消后沉积及两侧阶地的时代,指示出贡嘎山东坡强烈的冰消后过程使得磨西河谷地自末次冰期向全新世转换时一直在堆积,甚至持续到约6~7 ka前后才停止,之后转为侵蚀下切。