关于方山县境内南村为北齐时期良泉故城的质疑

2022-09-15吕明达

吕明达

回首山西方山县历史,千秋社稷,乾坤旋转,起伏跌宕,源远流长。方山县境内的北武当山,是巍峨的道教场所。据历史资料所载,北齐时期的方山县较为兴盛,设置了良泉县。但是,良泉故城并无具体的位置。为了探究扑朔迷离的良泉故城所在地,笔者翻阅了一些资料,并确定了从方山大武起、至横泉止的公路沿线考察计划。

一、北齐良泉县即为今日方山县的历史记录

南北朝是中国历史上的一段分裂时期,南朝有刘宋、南齐、南梁、南陈四朝,北朝有北魏、东魏、西魏、北齐和北周五朝。北齐与西魏、南梁、南陈等王朝同时期并存。

北齐原有的疆域,局限于东魏原属地盘。主要在黄河下游的河北、河南、山东、山西、苏北、皖北一带的广阔地区。北齐从天保三年(552)开始,拒敌拓土,一展雄风。北击库莫奚(西辽老哈河一带)、东北逐契丹(今蒙古国及中国东北地区)、西北破柔然(大漠南北和西北广大地区)、西平山胡(属匈奴族),南取淮南(淮河中游),势力南指长江北岸,东至大海西岸,逐渐使北齐的国力达到鼎盛时期。

1.唐代政治家、地理学家李吉甫编写的《元和郡县志》,是一部对古代政区地理沿革有比较系统记载的地理总志,卷第十七曰:石州管县五:离石,平夷,定胡,临泉,方山。说方山县:“中。南至州(指石州离石)九十里。开元户一千三百五十三。乡四。本汉离石县地,高齐文宣帝于此县北六十八里置良泉县,属离石郡。隋大业三年移就今县南三十五里方山置,故名方山。贞观十一年移于今理。”[1]

2.宋太宗赵炅时地理总志《太平寰宇记》卷四十二记:“方山县。北九十里,六乡。本汉离石县地,北齐天保三年于离石县北六十八里置良泉县。”北齐承光元年(577)三月被北周所灭,历时27年。大业三年(607)改良泉县为方山县[2]。

3、据《汾州府志》记载:“离石水一名赤洪水,出(自)永宁州北百九十里赤洪岭……又南左得吕梁山之水,又南经良泉县故城西北齐所置县也,今犹呼泉城。”又说“吕梁山之水西流……至峪口入离石水”说明离石水和吕梁山之水的交汇地点在峪口镇西,而离石水“左纳吕梁山水又五里,迳南村堡,又故城遗迹,又二十五里大武堡,……又五里迳神底堡,又五里迳漫塌村,又十里迳霜雾都堡,又五里迳下安村,又八里迳赵家庄,又二里迳水西村,又三里迳西崖底,左会东川(河)。[3]”将以上数据累加,峪口到离石西崖底和东川河的交汇点距离也为六十八里,如果是故城遗址,就应减去峪口至南村五里的距离,再减去西崖底自古为离石地界三里,推测清代时期离石至良泉故城的距离为六十里。

纵观以上记载得知:唐代史志《元和郡县志》记载,公元549年(北齐天保三年),离石北设置良泉县,后为宋代《太平寰宇记》所收录,皆言天保三年(549),北齐于离石县北六十八里置县良泉县。隋炀帝大业三年(607)良泉县改名为方山县,城治随之迁移。唐代贞观十一年(637)城治又移至方山县,到离石的距离为九十里。到了清代,峪口镇至离石的距离为六十八里。

在以上的文字记录中,均未指出北齐时期的良泉故城的确切位置。

二、实地调查南村为良泉的过程

实地考察的行动线路从南向北出发,由远到近细查。

(一)根据《元和郡县志》和《太平寰宇记》书载,“良泉于离石县北六十八里”处

从吕梁市离石区的旧城墙,沿着亘古不变的北川河一路北上,依据计步器和随车里程表显示,离市区北33.4公里处,正好是“离石北六十八里”处,恰是方山县峪口镇横泉村的南口,即于成龙文化墓葬文化广场之处。该地南北河川平缓,东西地势开阔,表面看,此处可以容纳群体成员生活。但是,随着对村内三处庙宇的碑文读识,并无发现村史中有宋代之前的文字记录。后又通过深入民宅走访,观察周边山势面貌,均未得到该村残留的文化遗址证据以及蛛丝马迹的人文轶事传说。

考察队队员认为:即便是一个县城的形成,总要在定居地上历经数代人口渐增,耕地扩大以及生产生活工具等多方面的积累,能够基本形成商贸交易、婚姻、道德、习俗等方面的价值趋同,并且呈现出和谐稳定的群体生活状态,需要有行政、司法、武装等社会管理机构的前提下,一个城镇的基本雏形才可能会出现。所有这些,都会不同程度地反映到后来的历史遗迹和文物中,如果没有实物印证,作为城市、县城的历史难于谈起。

考察小组在横泉没有找到作为良泉故城的文化遗迹。

(二)依据《汾州府志》记载:“良泉故城在永宁北六十里处,北齐所置良泉县,今其地犹呼泉城,有遗址。”

根据车载里程表显示,从离石北川河始,至峪口河北,里程为29公里,加上笔直的北川河,古时难免蜿蜒,推测在30公里的路途迂回1公里也属正常,良泉旧址应在峪口镇。于是,考察组又赶到峪口镇,开始找寻良泉故城遗址的物证。经过一番踏勘,也没有找到久远的历史遗迹。

(三)南村露出了良泉故城的“真容”

南村东峰土山起伏迤逦,有四处断续城垣清晰可见,西峰石山崇岭峻阪,现一庙宇呈“门”字形。进入地势较高的村北,发现坐落山坡上的许多拱形窑洞呈现出明清时期的建筑风格,或连排,或成栋。到了地势舒缓的村南,房屋大多为近现代建筑,多数为坐东向西。

村委会主任带领考察人员拜访了本村热爱历史、对近代村史沿革变迁情况如数家珍的任常亮老先生。老先生拿出一本《匈奴故都·左国城》放置在眼前,原来南村的历史近年来早有研究,该城址2006年已被国务院公布为全国重点文物保护单位。因此,北齐时期在南村设置良泉县完全有可能。一位曾经在此办过建材企业的负责人说:“在这地方建厂挖基础时,曾经出土过残损不堪的刀币。”

首先,南村为方山县历代建邑设县最多的地方。

南村古城始建于春秋战国,为白狄、皋落所居的皋狼邑,汉始置皋狼县,东汉时为左国城。左国城在我国历史上,是第一个内迁少数民族割据政权的诞生地。1990年,山西大学傅淑敏、李裕民、苏俊旗等三人曾经对南村古城进行过考古调查。通过在南村出土的汉代灰陶弦纹罐、壶等器物,证实南村为晋汉时期左国城的遗址,正如《太平寰宇记》中所载一致。

左国城始建于西晋时期的公元304年,由南匈奴贵族刘渊在各部头领的拥戴下建立汉人都城,仅仅26年,但在南村历史上留下了璀璨的一页。左国城建于南村,若200多年后北齐在此设置良泉县,肯定会奠定丰厚的物质文化基础。

其次,文献记录的北齐良泉故城与南村左右位置一致。

《元和郡县志》和《太平寰宇记》记录的良泉县都在离石北,《汾州府志》记录:离石水,一名赤洪水,向南流,“又南迳良泉县故城西”,向南直至融入离石东川河。这里明确提到,良泉县在赤洪水的东面。离石现在的北川河,唐时称离石水又名赤洪水,这在唐代的地图上均有显示。赤洪水一直沿北川河西侧的汉高山(原名满堂山,因刘邦斩蟒蛇驻跸此处而改名)山脚,自北而南下,良泉县自然在赤洪河水之东。这与实际水西岸东的左右位置是一致的。

再次,南村因有好水,命名良泉才名正言顺。

南村有两眼泉水,清澈甘甜,常年不断,自古有之。如今通过集中管理,已经为村民分户到家。

从以上资料分析,北齐良泉县应该就在南村。

三、南村为北齐良泉故城的质疑之处

虽然如此,但里程数矛盾:《元和郡县志》和《太平寰宇记》均记录“离石县北六十八里置良泉县”,而据《汾州府志》推测(记载)“良泉故城在永宁北六十里”,这两者之间相差八里之距。实际离石至南村的距离,即非68里也非60里!

这就需要破解当时的尺度变化,对设置良泉县的北齐时期、唐代编著《元和郡县志》时期以及出版《汾州府志》的清乾隆三十六年(1771),各阶段的里程长度进行考察,方能对“六十八里”与“六十里”进行比对。

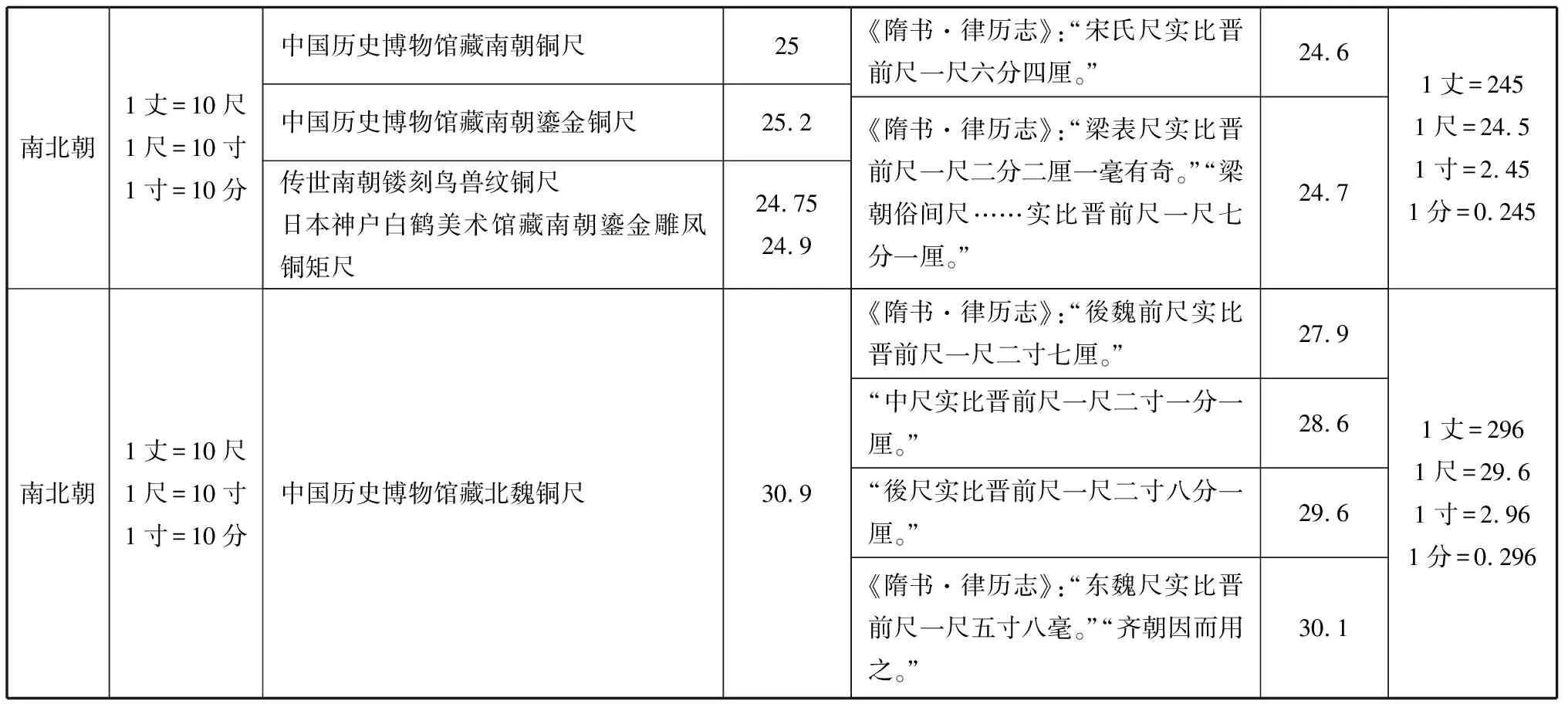

中国尺数随着时代而增长。

先说北齐时期的1里数值。

根据《春秋谷梁传注疏》卷之九中曰:“古者,三百步为里,名曰井田。”另据《汉书·食货志上》说:“理民之道,地著为本。故必建步立亩,正其经界。六尺为步,步百为亩。” 说明秦汉时期一步为六尺,则一里三百步为1800尺。

以北魏和东魏两个时期进行分析。

根据《中国历代度制演变测算简表》内,南北朝时期藏于中国历史博物馆的北魏时期的铜尺,实测长度为30.9cm,假设以此铜尺为依据,即北齐时期556.2米的长度才为1里,如今的1里为北齐时期的0.89895里,北齐时期离石至良泉68里的距离,实为如今的75.64里,与现代直线公路实测的离石至南村相距56里差19.64里。

中国历代度制演变测算简表 长度单位:CM

另外一种算法是依照《隋书》推数。东魏用尺为北魏时安丰王元延明所制,为北齐沿用。《隋书》十志虽成于众人之手,但在史志中一直享有较高的声誉。尺度复杂,分为水尺、土尺等,在卷十六·志第十一中,将晋前、后魏前尺、中尺和后尺分别以“黄钟容黍”列其数量,但是容黍多少,恐有盈虚。

众所争议,说尺之长度在34.4cm-34.7cm之间。如果以34.55cm测算,即北齐时期621.9米的长度才为如今的1里,北齐时期离石至良泉68里相当于如今的84.57里,与现代直线公路实测的离石至南村相距的56里,相差28.57里。

再看唐代时期的1里数值。

《夏侯阳算经》传本的编纂年代,从晋到隋、从后魏到唐中叶一直存疑,但在唐初时成为立于学官的国子监算学科钦定的教科书。该书在“论步数不等”中说:“田曹:以六尺为步,三百步为一里。此古法。杂令:诸度地以五尺为步,三百六十步为一里。”明确唐代以5尺为一步,以360步为一里路[4]。

唐宋时期的步有多大呢?唐代1尺应在30.5 cm-30.7cm之间,现以30.6cm为计算依据,唐代1步为5尺得1.53米,唐代1里为360步得550.8米,即唐代时期550.8米的长度才为1里,唐代离石至良泉68里的距离实为如今的74.91里,与现代直线公路实测的两地之距56里相差18.91里。

另外,通过同为唐代贞观年间方山城治在“离石北九十里”的位置,与南村“六十八里”的地点比照。

依据唐代《元和郡县志》和宋代《太平寰宇记》史志得知,唐代贞观十一年(637)方山县移至离石县北九十里处。期间,据《汾州府.卷一.沿革》记录,在隋“大业三年(607)移良泉县于方山,改名方山县。”唐贞观十一年(637年)“方山县北徙三十五里金明昌。”金代“贞祐四年(1216)徙方山县于积翠山。”

隋朝大业三年(607)移良泉于方山的地点,与唐代贞观十一年(637)方山县城所在地相距“三十五里”,而唐代城治在“离石北九十里处”,这两个地点各在如今的什么地方呢?

根据1986年编修的《方山县志》中说:“贞观十一年(637),县城移今古贤村。”古贤村,距离方山县所在地的圪洞镇南5千米左右。但据《方山县第三次全国文物普查登录不可移动文物名录》记载,1999年在方山县圪洞镇后东旺坪村出土唐朝贞观十一年(637)墓碑,现存于方山县博物馆,取名《唐故延州丰林县令张君墓志》,明确记载该墓志“合葬于县南十五里平原”,推断唐朝时的方山县治就在圪洞镇圪洞村,即现在的方山县城。隋朝时圪洞村向“南三十五里”,应当在如今的峪口镇兴隆湾、圪针湾一带。

如上的唐尺度为30.6cm,550.8米为1唐里,说明唐代时期离石至良泉68里的距离实为如今的74.91里,那么同时期同口径相比,唐代时期的“九十里”就应该对应如今的圪洞村99.15里,两者相距仅为22里,但事实上两者相距40里。间接说明,唐代时期记录的北齐良泉故城并非在南村。

还看清代时期的1里数值。

清光绪三十四年(1908)重定度量衡时,明确规定里制为:“五尺为一步,二步为一丈,十丈为一引,十八引为一里。”在“新制说略”中指出:“长短度分为两种:一曰尺度,以尺为单位,所以度寻之长短也。一曰里制,以一千八百尺为一里。”

故宫博物院藏有清代时期牙嵌木尺,实测均为32cm。如一尺以32cm计算,1800尺为一里,即清代乾隆时期576米为一里, 清代离石至良泉60里的距离,实为如今的34560米,即如今的69.12里,与现代离石至南村的公路实测的56里仍然相差13.12里。

清代尺度较多,主要应用的尺度有三种:裁衣尺、营造尺和乾隆钦定尺。

清《续文献通考》卷一百九十·乐考三中曰:“时尺制紊乱已久,乃定以纵黍百粒之度为今尺,用于营造,名曰工部尺,横黍百粒之度为古尺,专为用于制造乐器之用。”清代营造尺是工部用的尺度,公信力强,应用广泛。它小于裁衣尺的尺度,根据《清会典·户部五》“俗用裁衣一尺,营造尺一尺一寸一分一厘一毫。”[5]

乾隆七年(1742)御订《律吕正义后编》,依康熙时所定的制度再定尺度和量器,由工部制造标准器。

中国历史博物馆藏乾隆时期牙尺,匣盖上有烫金楷书“高宗纯皇帝钦定权度尺和户部库平、工部营造尺均遂旧制,与万国权度原器精校铸造”字样是标准的营造尺。

中国历史博物馆还藏有一件清代牙尺,为营造尺,实测长度为35.51cm。

如果测算依据以一尺应为35.5cm计算,1800尺为一里,即清代乾隆时期639米为一里,唐代离石至良泉60里的距离,实为如今38340米,为如今的76.68里,与现代离石至南村的公路实测的56里仍然相差20里之遥。

清代山西汾州府区域图

另外,通过同为清代乾隆年间,方山县城治在“永宁州北百一十里”的位置,可以比照南村“良泉故城,在永宁北六十里”的地点所在。

如前提到的“良泉故城,在永宁北六十里,北齐所置良泉县,今其地犹呼泉城。有遗址。”出自清乾隆三十六年(1771)《汾州府志》卷二十三古迹载。其文接着又说“方山故城,一在永宁州北百一十里,今呼故县村,唐贞观十一年(637)方山县所徙治;一在州北百五十里,方山堡,金贞祐四年(1216)所徙治,《金史·地理志》所云徙于积翠山者是也。”有必要对这两个同一时期的位置进行比对。

如果清代乾隆时期一尺以32cm计算,1800尺为一里,即576米为一清里, 清代离石至良泉60里的距离,即为如今的69.12里,那么同时期同口径的“百一十里”的圪洞村,两者相距仅为50里,但事实上两者相距40里。间接也说明,清代时期记录的北齐良泉故城也并非在南村。

最后,考虑离石北川河和东川河交汇处1里左右的城建误差;也实地丈量清代交通路径在盛地村由西向东1华里左右的进尺影响;更区别南村与前南村1华里左右的故城位置出入。故笔者认为:良泉县至离石的距离,不论是北齐时期相差17.44-28.57里,也不论是唐代时期相差18.91里,还不论是清代时期相差13.76里,都与史料文字清晰记载的差距较大,误差到了25%左右,这与古人严谨学风格格不入。

我们得出的结论是:方山县南村作为北齐时期的良泉县故城,其理由和证据明显不足。