“双碳”目标下近零能耗建筑的节能性探索

2022-09-15沈泽南

沈泽南

(北京城建设计发展集团股份有限公司,北京 100037)

0 前言

2020年我国提出了争取2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”的目标。据资料显示,2018年我国建筑全过程碳排放总量占全国碳排放的51.3%[1];在能源消耗方面,建筑能耗约占社会总能耗的46.7%,而传统方式供能建筑的能源利用率仅为33%;由建筑耗能产生的碳排放占全球温室气体排放的25%[2],建筑业按高能耗建筑与高碳排放的发展趋势,难以于限定时间实现“双碳”目标。在此背景下,因地制宜地发展近零能耗建筑等成为建筑节能减排,实现可持续发展和绿色低碳社会的重要手段。本文对近零能耗建筑的背景、技术、设计元素及相关案例进行分析研究,旨在推动建筑领域中绿色节能低碳型建筑的实践与发展。

1 近零能耗建筑

近零能耗建筑的概念最早来源于1976年丹麦Esbensen教授利用太阳能进行节能改造试验后提出的“零能耗住宅”,之后在发达国家中形成相似的建筑定义,如德国的“被动房”与意大利的“气候房”等。根据应对气候变化与节能需求,各国制定相应的建筑能耗标准,评定建筑能效达标情况。美国住宅能源能效评定等级系统如图1所示。

1.1 能耗目标的差异性

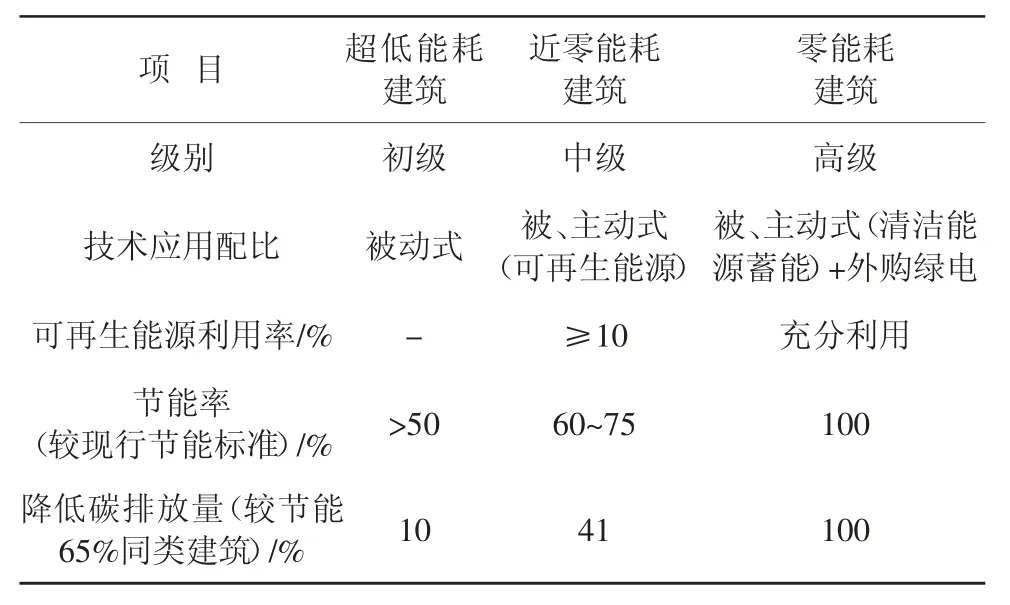

据GB/T 51350—2019《近零能耗建筑技术标准》定义,近零能耗建筑是适应气候与场地的情况下,建筑结合被动式建筑设计和主动式技术措施,充分利用可再生能源进行供能,最大化减少维持舒适的室内环境所需不可再生能源的消耗,最终使室内环境质量、能耗水平与能效指标符合标准要求。2011年国家住建部出台的《被动式超低能耗绿色建筑技术导则》中初次提出了超低能耗建筑,超低能耗建筑、近零能耗建筑及零能耗建筑具有相同的技术体系,为同一技术路径上的3个阶段,在级别、节能率(严寒及寒冷地区公建比其余气候区高10%)、主动式与被动式技术应用配比、可再生能源利用率与碳排放量等特征上存在明显差异,如表1所示。

表1 不同建筑分类能耗

1.2 推动近零能耗建筑发展的必要性

近零能耗建筑绿色节能的理念响应节能减排的社会需求,降低建筑室内能耗90%[3],提高室内活动舒适度和维持自然生态平衡。近零能耗建筑结合被动式设计与先进的建筑科技高效地整合空间、绿色建材、建筑设备及可再生能源利用,根据地域气候差异提高外围护结构的质量,提供温和、舒适、健康的室内环境,保护绿色生态环境、实现能源的可持续发展及减少碳排放。

1.3 近零能耗建筑推广实施的影响因素

(1)在2016年发布的《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中首次由中央层面提出,结合当地自然气候,发展绿色节能建筑的要求,到2021年4月各省市推出加大近零能耗建筑及绿色建筑专项建设力度的支持政策。连续7年全国各地颁布多项绿色节能政策,其中以寒冷地区数量最多,占所有气候区的71%,又以河北、河南及山东三省政策较多[4]。上层政策类型多而层级分明,覆盖区域广,形成精准的政策导向,国家将发展近零能耗建筑作为未来建筑能效提升的重要途径并具体到实施阶段。

(2)各省市推出资金补助、容积率奖励及绿色金融等7类经济激励政策,普遍按超低能耗建筑面积补贴200~500元/m2来刺激并推动绿色节能建筑的发展[4]。在此情况下,国家进一步设立为建设单位提供全过程咨询的创新机制,联动设计、施工及后期运维,过程中实时修正与优化,保证全过程的高质量管理,从而实现近零能耗建筑的精细化设计和高质量建设。

(3)在政府与市场的共同促进下,国家投入上亿元经费设立科研合作项目支持近零能耗建筑理论研究、技术创新及工程实践,各省市也已相继开展超过40次关于近零能耗建筑设计理念、技术拓展及实践经验的交流研讨会及培训[4],整合各省市的高新人才资源。然而国内近零能耗建筑发展起步晚、时间短,行业可持续发展能力较弱,各工种缺乏相应技术与管理的高质量人才。

(4)国家及地方从2015~2019年逐步推出近零能耗建筑的设计、评价等相关的规范、导则与图集[4],促进近零能耗建筑的标准化建设,明确并加强绿色节能建筑的技术指标与气候区特征的联系,快速为近零能耗建筑发展提供强力的技术支持。而据“双碳”目标,2022年4月初实施的GB 55015—2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》强制规定公建能耗水平较节能72%再降低20%,居建整体再降低30%,并引入建筑碳排放计算。而节能技术应用与新指标的不匹配、技术成本效益比高等现实条件逐渐无法适应不断提高标准的规范要求。

2 近零能耗建筑的主要特征

2.1 气候适宜性

我国主气候区分为7个,包含20个子气候区,考虑地区之间微气候差异引起温度、湿度、降雨雪等气候区域特征不同,同属严寒地区的哈尔滨与乌鲁木齐,夏季平均气温差异使空气相对湿度前者高于后者。近零能耗建筑的气候适宜性体现在对不同气候区的建筑设定具有偏向差异性的节能指标及相应限值,建筑在实现绿色节能达标的技术体系上需根据差异化的气候特征作出调整,在空间、材料、设备选型和能源利用的组合上进行适应性分析,相互协调使节能性能叠加,促进整体能效提升,实现建筑对气候的正向回馈,并且推动节能减排能技术适宜性评价指标体系的建立。

2.2 近零能耗建筑应用的节能措施

2.2.1 被动式建筑节能设计

(1)结合场地的自然条件。近零能耗建筑实现被动式设计,在前期调研阶段需对场地所处区域进行气候分析,并获得平均气温、日照率、辐射温差比、风向频率、年降雨量、采暖与制冷天数等气象数据,用于指导建筑空间及节能设计,同时可利用ANSYS软件的CFD进行三维可视化数据形式的建筑室外风环境模拟分析及Grasshopper中的Ladybug+遗传算法(galapagos)对建筑热环境进行日照分析(如图2所示),得出不同方案下外围护结构的平均照度,调整整体布局与单体形态。在规划设计阶段实现建筑布局、空间功能形态及立面形式的最优化,尤其在严寒及寒冷地区,减小建筑体形系数,利于大幅减少热损耗和总耗能,展示绿色低碳的节能理念与气候适应性。

(2)墙体构造的节能设计。将收集的场地气候等自然信息结合高性能外围护结构构造设计是被动式技术实现节能减排的主要手段。针对不同气候条件,采取相应的应对措施:炎热地区外围护构造采用填充隔热材料、设置外遮阳系统、通风间层及窗户的导风作用等,隔绝夏季太阳辐射,并通过空气对流快速疏散热量,避免室内过热;寒冷地区则注重防寒与保温,采用低传热系数的非透明复合外墙构造及高保温隔热性能窗户,减少构造冷桥,提高气密性,保证冬季室内充足日照。夏热冬暖与严寒地区的同类型规格的窗户玻璃传热系数相差约5倍[5],体现围护结构构造细节适应气候的特点。节能型墙体构造的目标是降低建筑供冷与供暖需求,同时可引入绿色建材进一步减少碳排放。

2.2.2 主动式建筑节能设计

(1)设备系统的优化升级。建筑能耗的60%~70%来自室内采暖与空调,以天然气、煤炭、电力等传统化石能源供能的方式耗能过大,且生产过程易对环境造成破坏。近零能耗建筑结合空气湿度、温度等气候条件对传统设备系统进行优化升级和创新组合,如在潮湿炎热的地区应用创新型混合冷却系统,利用吊扇提高空气流速,扩大空调送风范围,提高组合后的设备性能和室内热环境指标的设置标准,降低制冷负荷和空调耗能[6],作为被动式设计的补充手段,以较低能耗弥补被动式设计的能效不足。

(2)综合利用可再生能源。应用可再生能源系统替代与平衡原有能源消耗为建筑供能,这是近零能耗建筑主动式技术的运作核心,主要包括地源热泵供热供冷和太阳能光伏板发电等智能化技术集成系统。在高纬度地区,采暖时长约为6个月,供暖用电需求大,住宅屋顶大面积铺设太阳能光伏板或结合景观设立的太阳能装置,利用当地全年高日照辐射量提供建筑所需电能,目前已知的太阳能电池光电转换率最高为33%。在“双碳”背景下,科学家持续致力于对新型矿质材料的研发,随着生产方式和建筑科技的创新发展,可降低生产成本,使太阳能光伏板突破既有的发电效率,提高可再生能源利用率。

3 气候作用下的建筑节能元素

近零能耗建筑在气候影响下重点关注空间形态与可再生建筑材料,两者相辅相成,支撑绿色节能建筑中被动式设计的技术轴心,影响主动式设备系统的运作效率,通过创新发展可促进低碳绿色建筑的建设。

3.1 绿色空间形态

以绿色节能的被动式思路组织建筑内部空间与室外绿化空间,并且合理的空间组合可形成适应气候的节能形态。对于炎热地区的住宅,中心布置宽敞的公共活动空间,墙体的凹凸形成阳台,体量悬挑,窗户与天窗相对开设,增加夏季最大风频方向的建筑通透性,利用烟囱效应实现聚风、吸风作用,加强室内通风,保证室内舒适的居住热环境,如图3所示。寒冷地区的建筑则减少里出外进的表皮形态变化,建筑高度与进深尽量统一,体形系数越小,建筑因材料热量传递及施工误差导致的热损耗越小,越能减轻室内供能负荷,如图4所示。

3.2 可再生建材

3.2.1 传统材料高碳排放

据资料显示,建筑材料在生产及运行阶段的碳排放分别约占建筑全生命周期碳排放总量的10%和80%。建筑围护结构中广泛采用的混凝土与挤塑聚苯板(XPS)在相同用量和运输距离下,由生产产生的单位碳排放量分别为0.27、11.11 kg CO2[7],材料化学性质差异下的单位碳排放量相差较大。

发展近零能耗建筑着重研发新型绿色建材、提高围护结构的保温隔热性能,以及优化材料构造组合,以此平衡碳排放量与节能能效水平差异,是节能减排的关键方向。

3.2.2 可再生材料分类和发展

环保型节能建材具有保温、隔热、隔声性能高,消耗资源少、可再生、对环境破坏小及绿色低碳等特点。目前市场上常见的材料为利用废弃的火山灰、钢铁渣等矿物掺合料结合新型加工工艺生产的生态水泥、绝热的真空玻璃及以由粉煤灰、石粉、竹炭等为原料混合天然耐高温轻骨料制成的墙板[8]。

增加围护结构的构造厚度或外窗的玻璃层数,可一定范围内能提高节能效果,但减排不理想,且过厚、过重影响建设成本及建筑美观。而替换轻质高性能的混凝土、水泥及玻璃,配合预制新型材料构造连接工艺,探索并应用新型结构保温一体化墙体,以升级无机材料的保温性能为核心,减少高碳排放的有机保温材料用量,提高建筑整体节能减排效果,同时采用装配式技术减小材料因施工现场组装产生的能耗和碳排放。

4 建筑案例分析

4.1 寒冷地区应用实例

2021年年底投入使用的北京通州智慧能源服务保障中心为国内首个近零能耗建筑。该建筑在被动式设计上采用添加绝热原材料的铝合金窗框+外镀隔热膜、中间充惰性气体的三玻两腔外挂幕墙系统,构造上杜绝冷桥,大幅减少室内外热交换,并且在窗户与墙体接缝上加设特殊胶带,提高外墙系统的气密性,如图5所示。建筑采用地源热泵与空气源热泵组合的主动式系统进行供冷与供热,并且使用发电量超过100 kW的太阳能光电系统提供电能,结合储能设施、微电网等智能化服务系统,维持舒适的室内办公环境,最大程度实现建筑能源的产需平衡,从而实现建筑近零能耗。

4.2 严寒地区应用实例

严寒地区较寒冷地区遭受更严峻的低温冰冻天气,对建筑围护结构的保温性、气密性及建筑能效指标要求更高。呼和浩特的中海河山大观住宅项目充分应用近零能耗设计理念与创新技术,节能率达90%以上。规划布局上控制较远楼间距,景观场地采用环保型硬质铺装材料,结合海绵城市下的导流节水型绿化灌溉系统,保证建筑全年获得充足的日照采光与生态化的室外环境。建筑单体采用整体剪力墙浇筑外贴250 mm厚的石墨聚苯板和岩棉组合保温的外墙构造系统,使用无热桥锚栓固定,并采用高密封性的三玻两腔外窗,极大降低传热系数,减小室内外热量传递损耗及室外粉尘侵入。建筑采用热回收全置换的除霾新风一体机,结合地下敷设电热膜辅助供暖的主动式技术,适应当地极寒气候,提高热交换率,实现低能耗、低碳排的自主供暖,并维持室内恒温洁净的居住空气环境。

5 结语

我国需要在既有节能背景下明确符合国情的近零能耗建筑发展目标,顶层加大政策与经济力度支持与推广,各地积极推行适合区域气候性的可实施技术细则,统一建设、设计与施工各方的市场匹配度。建筑师在充分理解近零能耗建筑的节能理念、技术要点、设计要素后,坚持以科学的方法探索环保低碳节能型建筑设计的工程实践道路,加快发展各气候区近零能耗建筑并形成绿色网络,打造节能型社区,推动社会绿色低碳转型升级,实现国家建设领域节能减排目标,有效地应对全球气候变化。