文明探源是一个不断逼近真相的过程

2022-09-09倪伟

倪伟

关于中华文明探源工程的报道发表后,一位受访的考古专家摘录出文中一句话,转发朋友圈时评论道:“这一认识的缺陷很大,俺不同意这一看法。”后面跟着两个捂嘴笑的表情。

考古领域的争论与分歧太多太多,几乎在所有关键问题上都有不同看法。小到一个字符的释读,大到一个遗址的归属,乃至什么是文明、什么是中国这样的基本概念,都有诸多意见。这是人文科学的特点。

而20年前,当一批学者推动中华文明探源工程时,他们却打算大量引入自然科学的手段,来追问一个关于历史的问题。自然学科和人文学科的合作,必然会经历磨合和误解,但这一尝试的启迪性是无疑的,不仅在技术上也在思维上为考古带来了变化。其实这也是一种回归,现代考古学本就诞生在地质学和生物学的地基之上,其目标是人文的,但手段原本就是自然科学的,只不过后来有所中断。

对于中华文明探源工程形成的结论,坊间同样有不同意见。但不可否认,20年里,考古发掘和各项科技考古研究,留下了大量确切的成果和结论。在各种推断和定性之外,科技考古让我们对遗址可以进行详尽的描述,对于几千年前人们的吃穿用度、生产技术、交通往来、族群交融、宗教信仰、社会组织等等,可以还原出一幅详尽的图景。虽然这个族群的名字,我们难以知晓。

中华文明是如何起源、形成和发展的?这些问题谁都可以去想,任何有专业背景的人士都可以从自己的专业去谈。中华文明探源工程并不垄断对中华文明的最终解释权。作为一个庞大的多学科联合项目,这一工程最重要的意义,或许并不是形成一个终极答案——实际也不可能——而是提供大量的考古和研究资料,以论文、报告、实物等形式发布出来,为工程内外更广泛、更长期的研究提供基礎材料。

说到底,考古就是为了满足人们的好奇心。我们从哪里来、向何处去,是永恒的谜题。当经济、科技和社会发展到一定程度,人类就会去追问过去,探索未来,不惜投入资源、精力和智力。在以满足好奇心为驱动和旨归的活动中,最有趣的地方,是不断逼近真相的过程,而不是给定一个答案。

考古人已经习惯于观点的针锋相对,这是他们的日常。当我向那位表示不同看法的专家作出解释时,他善意地安抚说:“我只是为转发朋友圈找个理由。(捂嘴笑)”

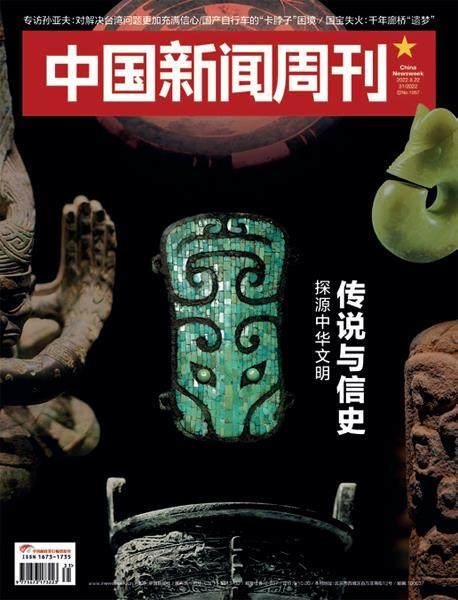

封面反馈

31/2022 总第1057期

@石头光光:全部认真地读完了,感受到自然科学的神秘和美,是人们对自然和自身的不断探索。

《中国新闻周刊》 官方微博

http://weibo.com/chinanewsweek

读者来信

《一车难求:国产自行车的“卡脖子”困境》

我2007年开始骑车子,2300元买的一辆美丽达女车,自己玩,去周边看风景。怎么这两年突然骑车成了一种衡量财力的比拼了呢?表示不理解。(@卡拉媽媽)