基于图像分析的红色文化传播现状调查与对策探析

2022-09-09潘珊珊王念祖

潘珊珊,王念祖

(闽江学院 人文学院,福建福州 350108)

近年来,人类学界及社会学界对于民族与民族主义的大量研究,大致都扬弃了纯粹“根基论”的立场,转而采取偏向“建构论”或“工具论”的观点[1]。在这样的学术认知中,“民族”被认为是在近代“民族主义”影响下,“发明”“建构”出来的“想象的共同体”[2]。也就是说,是民族主义意识形态催生了民族,而不是民族激发了民族主义的情怀[3],人们乃是先被灌输一套认同彼此的意识后,才会相信他们自己是一个统一的群体。而在这样的“认同建构”工程中,“集体记忆”扮演了重要角色,其不但是一种集体社会行为,更是塑造社会认同的重要力量[4]。

受其影响,国内不少学者开始对“红色文化”如何传播中国特色社会主义先进文化,加强文化自信进行了深度分析。但却较少关注如何利用“媒介”开展“认同建构”。在当前“读图时代”的语境下,图像的可视化和视觉理解已经成为红色文化传播、认同的重要维度[5]。如何利用图像媒介的特质,强化红色文化、深化国家认同,将成为关注焦点。

福建省莆田市作为闽中党组织的发源地,在革命时期是福建苏区重要组成部分。据此,该研究拟以莆田市的红军207 团旧址(省级爱国教育基地、省级文物保护单位党史教育基地)、闽中革命史纪念馆(福建省爱国主义教育基地、福建省国防教育基地、福建省党史教育基地)、中共仙游上宫支部(省级党史教育基地)、陈国柱故居为研究对象,通过图像内容分析法,探索红色文化传播的基本内容与传播主题,并在此基础上思考并提出当前红色文化传播存在的问题与对策。

1 数据收集

该文针对图像传递的信息探索红色文化的传播内容与重点,通过实际调研取得相关图像进行统计后,得到以下结果。

首先,在红军207 团旧址采集的105 张图片中,红旗标志出现12 次,党徽标志出现9 次,红色背景出现26 次,100 周年标志出现1 次,五角星标志出现24 次,国徽标志出现1 次,毛主席头像出现1 次;其次,在陈国柱故居采集的22 张图片中,党徽标志出现4 次,红色背景出现2 次,共产党宣言出现1次;再次,在中共上宫支部采集的177 张图片中,100周年标志出现1 次,党徽标志出现52 次,红色背景出现44 次,五角星标志出现17 次,入党誓词出现1次,红旗标志出现49 次,和平鸽标志出现37 次;最后,在闽中革命史纪念馆采集的227 张图片中,五角星标志出现6 次,党徽标志出现3 次,红色背景出现4 次,红旗标志出现2 次。

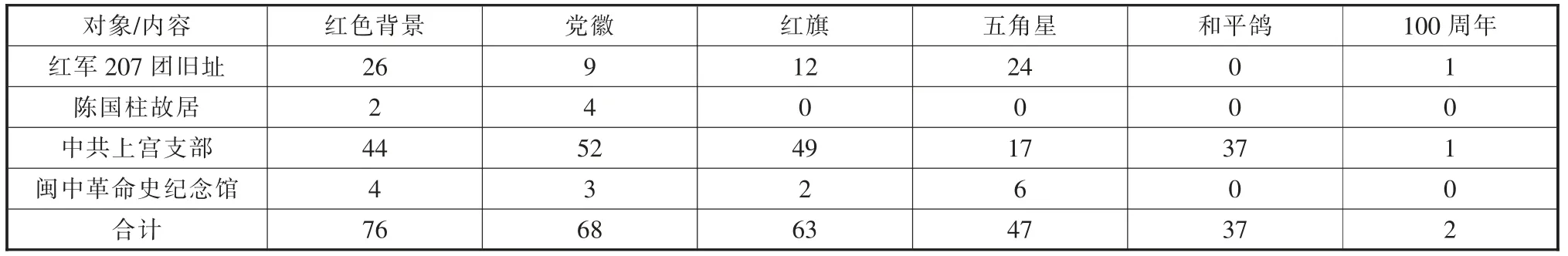

通过以上标志出现的次数和彼此之间的关联,我们对此做出了初步判断。首先,其中呈现出的单独图片或者图文中出现的红色背景次数最多,总计达到了86 次;其次,党徽总计出现了68 次,红旗总计出现了63 次,五角星总计出现了47 次,和平鸽总计出现了37 次(见表1)。

表1 红色图像统计表

2 红色文化图像的传播内容

2.1 马克思主义的传播与仙游的建党活动

1919年五四运动爆发,伴随着爱国运动在全国的深入发展,马克思主义开始在仙游得到传播。其中仙游东区(今榜头一带)的进步青年学生成立了“仙游东区学生联合会”,进行反帝、反军阀的爱国活动;在仙游城区(今鲤城),各校师生声援北京学生的反帝爱国运动,举行罢课、上街游行示威活动。1927年4月,国民党右派发动反革命政变,仙游的组织活动遭到严重破坏,革命处于低潮时期。在这样艰难的时期里,中共莆田特区委书记陈国柱从莆田转移到兴太山区掩蔽,进行革命宣传,开展组织工作;同月底,在上宫山书院建立了中共上宫支部。从此,中共上宫支部以星火燎原之势,推动了仙游革命斗争的蓬勃发展。

而中共上宫支部就是在革命的腥风血雨中不断壮大的。上宫书院虽然久经风雨侵蚀,但仍然保留了大量的革命印记。中共仙游县委对中共上宫支部进行修缮,通过图像宣传、实物展示、情景模拟,再现中国共产党仙游农村支部在革命战争时期带领人民群众浴血奋战、英勇抗争的英雄事迹,再现先进青年学生敢为人先、保家卫国的壮观革命场景。正是在这块红色土地上,诞生了仙游县党组织,他们在血与火的洗礼中,不断发展壮大,书写了一幅幅波澜壮阔的革命历史画卷;正是在这块红土地上,涌现出一批批优秀中华儿女,他们为民族独立、人民解放而前仆后继,英勇牺牲。

2.2 闽中游击区的形成与发展

1930年在福建省委巡视员邓子恢的指导下,成立了中共莆属特委和闽中第一个红色政权——外坑乡苏维埃政府,以外坑乡为试点开展了轰轰烈烈的土地革命,不断影响闽中其他地区土地革命的开展。1934年10月,中央主力红军长征后,闽中地区的莆田、福清两个中心县委在与上级党组织失去联系的情况下,独立自主地开展艰苦卓绝的3年游击战争,发展和壮大了红军游击队,开辟了莆仙边、福永边和莆永边游击根据地,创建了闽中游击区。

纵观整个闽中革命史,从陈天章、到王于洁,再到刘突军等一大批年轻的优秀共产党员,为了闽中的解放,他们高举红旗、前仆后继,出没于枪林弹雨中,历经磨难,为闽中赢得了“红旗不倒”的盛誉。

2.3 莆田澳柄革命斗争史

抗日战争期间,澳柄人民积极投身于抗日救亡运动。1939年,中共莆田县委将积极发动人民群众开展抗日救亡运动作为当下工作重点,委派人员到沿海、山区等地区建立各乡抗日农会,在澳柄、东度、四亭、吴江、柯墩等地组织起七八万农会成员,开展减租减息活动[6]。

1949年2月,闽浙赣游击纵队闽中支队司令部在莆田大洋成立,黄国璋任司令员兼政委;澳柄林玉琛等一批有为青年踊跃参加司令部直属队,还有一大批青年参加莆田县游击大队,在大队长张坤带领下,以澳柄为中心,主动出击。1949年3月,游击大队打开国民党庄边粮仓开仓济贫;4月攻打庄边伪警察所;5月16日,智袭常大乡公所,火烧敌碉堡,缴获长短枪17 支;5月下旬,利用浓雾伏击进攻西天尾下垞之敌,毙敌5 人,俘敌5 人,缴获机枪1 挺,步枪冲锋枪9 支;6月,在澳柄岭阻击进犯之敌,毙俘敌各3 人;7月27日,又派30 多位游击队员参加大洋闽中司令部保卫战,取得斗争胜利。

红军207 团旧址所涌现出的正是这样一批有志青年,他们以拯救国家危亡为己任,面对敌人的尖刀长矛,宁死不屈,为救国家于危难,舍生取义,大义凛然。通过鲜明的图像描摹以及专有红色符号刻画出英雄先辈为革命奋斗牺牲的场景,以强烈的视觉冲击和图像记忆来达到重点宣传和深刻记忆的目的。

3 红色文化图像的传播主题

3.1 革命斗争历史

红色文化基地通过还原、再现革命历史场景,对受阅者进行革命历史再教育。例如在中共上宫支部旧址中,对仙游一带邓子恢、陈国柱等革命先辈领导建立中共上宫支部的场景、陈国柱先生故居还原,通过可视化、可触摸、可感受的真实历史情景的图像化、实体化宣传,让观者身临其境感受一个满怀青春热血的革命者为革命所做的牺牲。通过对陈国柱先生生平参与革命斗争的模拟再现,利用红色文化进行历史再教育的同时,进一步扭转当代“历史虚无主义”对国家正史的错误认知,从而达到正视历史、以史为鉴的目的。

而在中共上宫支部采集的图像中,我们可以清晰地看到在图像中出现的醒目的五角星标志。作为出现次数相对较少的五角星与和平鸽,在中国的革命历史中,也具备着特殊的寓意,五角星象征着对国家繁荣富强的期盼,而在革命年代,五角星逐渐成为共产主义国家的标志,象征着全体中国人民紧紧围绕在中国共产党的领导下,团结奋进,共同创造美好的未来。和平鸽象征着中国人民渴望和平、友谊和团结,与中国共产党提出的构建当代世界人类命运共同体相统一。

3.2 红色革命精神

红色革命精神,是爱国主义精神在革命战争年代的具体体现。在采集的红色文化基地图片中,可以看到红色背景次数达到了86 次。例如在红军207 团旧址中,利用大面积红色绘画背景、飘扬的旗帜和党徽图像,表现出在澳柄这块“红色土地”上,红军207团发扬“红旗不倒,战斗不止”的强烈革命精神和爱国主义精神,在革命斗争时期为支援莆田农村革命根据地创建做出伟大贡献;在闽中革命史纪念馆中,则是以图文的方式呈现出1926—1949年闽中党组织依靠人民群众,英勇顽强、不屈不挠地坚持了20多年革命战争,取得了新民主主义革命的伟大胜利,赢得了“红旗不倒”的赞誉。

近代中国的历史是在革命先辈前赴后继的接力奋斗和流血牺牲中创造出来的,因此,红色也成了革命的代表色,由于中国特殊的革命历史,红色更是被赋予了中国红的寓意。在新的历史条件下,红色文化通过图像传播,将革命斗争时期的革命精神具象化,凝结在一幅幅象征鲜血、奋斗和牺牲的红色宣传画中,在进一步宣传红色文化的同时,通过图像再现革命战争年代党领导人民群众开拓进取、献身救国伟业的同时,达到对新时代人民群众进行革命精神再教育的目的。

3.3 新时代人格

如前所述,由图像分析我们可以看出采集的大部分的图像是由不同的符号或标志组合起来的,特别是用以宣传的图像,它们体现了宣传者以此设计和排版进行有目的的、有意识的宣传活动。通过特定的符号和标志,说服阅读者接受宣传者的观念,影响阅读者的认知和情感,改变他们的思想和行为[7]。在收集到的红色文化基地图片中,除了可以看到某些图片和视觉符号被用以表述和再现革命战争历史、进行革命精神教育之外,还通过标志性的符号暗示、革命先辈形象描绘,意图塑造出新时代的人格。换句话说,新时代人格统一于历史和社会的发展,在新的历史条件下,不忘初心,不怕牺牲,甘于奉献,能够在有限的生命中,投身党和人民的时代伟业,致力于中国特色社会主义建设和实现中华民族伟大复兴的中国梦建设,就是新时代应该具备的人格。

4 当前强化红色文化图像传播的对策

4.1 充分运用图像传播红色文化

随着电子产品的普及,报刊书籍逐渐减少甚至退出历史舞台,红色文化传播也受到阻滞。现代信息技术所催生的图像世界,让很多传统的阅读方式、行为方式、表达方式发生了很大的改变[8]。红色文化应该与时俱进地采用图像传播才能在新时代的潮流中持续地扩大自身的影响。

4.2 融入数字科技开展沉浸式体验,构建民族认同感

沉浸式体验设计是通过场景营造,配合全息投影、AR、VR 等科技手段,以贴合甚或超出用户生活体验的故事性的方式,让人专注在当前的目标情境,从中得到愉悦和满足。沉浸式体验设计,能将红色教育潜移默化地融入用户思想中,使其成为巩固红色文化记忆、构建民族认同的重要手段。

4.3 针对青少年的喜好,构建相应的红色叙事

当前红色文化传播的受众群体局限于在经历革命战争之后老一代革命者,很多青年儿童对红色文化不熟悉甚至完全陌生。而利用现代信息技术对红色文化进行图像转化,结合青少年喜好,利用动画叙事等讲述红色文化,通过互联网技术让红色文化的传播更加生动、灵活、多样,使青年一代在使用电子信息产品的同时能够实时接收到图像化的革命历史,身临其境感受红色文化,以此增强青少年对红色文化的认知,提高青年一代的自我定位,扩大红色文化的受众群体。

5 结语

红色文化是中国共产党领导中国人民在革命中创造出的先进文化资源,红色基因是实现中华民族伟大复兴的磅礴力量源泉,红色文化精神是塑造新时代人格、助力民族复兴大业的强大精神动力。该研究运用图像内容分析法,对莆田市3 个重要的红色文化基地图像传播内容与主题进行分析,并在此基础上提出相关建议,以期能充分利用红色资源进行国民再教育,让红色文化在新时代互联网世界中通过图像传播机制构建红色传播领域,借助特定的符号强化“民族意识”,凝聚起“民族共识”,让后人在瞻仰革命遗址、学习红色历史、缅怀英雄先辈中深化国家认同,传承时代责任,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。