形式语言的探究与写生创作的结合

——简评张淑亚油画作品中的主观性

2022-09-09撰文唐博菏泽市美术馆

撰文=唐博(菏泽市美术馆)

张淑亚,1986年生于山东菏泽。2009年毕业于山东艺术学院油画专业,获学士学位;2012年毕业于山东艺术学院美术学油画专业,获硕士学位;2015年毕业于中国艺术研究院中国油画院研修班;现工作于菏泽市美术馆,九三学社社员、菏泽市青联委员、山东省美术家协会会员、山东省青年美术家协会理事,中国油画院特邀青年艺术家,作品曾获第六届山东省"泰山文艺奖"一等奖。

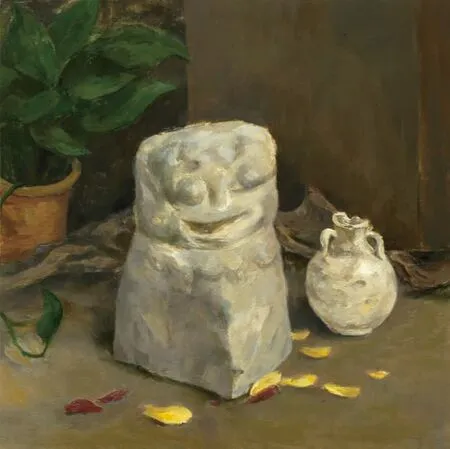

对页 张淑亚《静物三》 50×50cm 布面油画

艺术创作需从内心感知外部世界,在画面中通过感官能力捕捉作者以外的客观世界时候,实际意在截取着作者对这个客观世界的反映。这是一个客观对象在内心激发起来的先验感应,这个时候艺术家内心跟外界的关系显像为内心参与由外向内的信息传达过程,从中发生着一种互动性的心理观照,这就是绘画过程中主观性的一个表现。

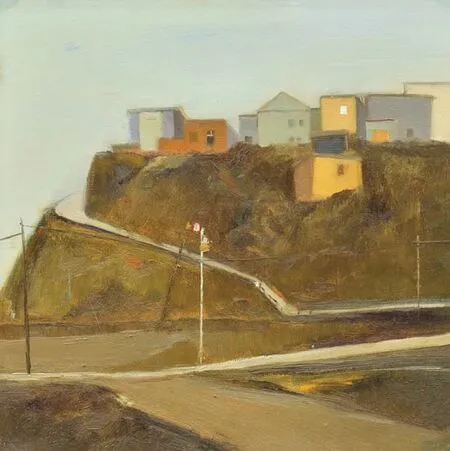

淑亚在作品中表现出的艺术生命力来源于写生,写生既是眼见的自然,又是心中的镜像。无论是风景、静物还是肖像写生,忠于眼睛所看到的,倾听内心所感受的,做自然与画面的沟通者。二十世纪以来艺术作品的主观意识越来越外现,创作主体对世界的感知能力越发地显现在艺术作品中,其内心和客观世界以简洁的形式联系起来。于淑亚来说,她关心的是自然中的趣味,几处错落的住宅、堆砌的旧颜料,或是古灵精怪的石雕像和盛开的花,可见她心中对朴素之美的追求和生命之息的探索。我们看她的作品很难界定是某种风格,但又有着统一的艺术语言,这恰恰反映了一个中国青年艺术工作者在寻找自我的探索中所做的努力。我犹记她在创作的过程中说过:“绘画创作需要身份的转换,比如我们是这个作品的作者,其间再以旁观者和体验者的身份去观看,从中得出的看法相互叠加、重组,甚至否定、替换,这应该是艺术作品产生的动力,它应该是不断批判、颠覆和重生的过程,而不是一蹴而就的‘产品’,艺术创作的苦乐自在其中。”

她的作品中是有自己独特形式语言的,谈到形式语言,我们不得不将所有的视觉形式整合在一起考量,影像与其它视觉媒介并存的当下,如何使绘画保留绘画的特有功能而不被取代,如何解决绘画实践中尊重客观自然的写生与形式语言的探索之间的关系,怎样使自己的作品摆脱“为绘画而绘画”的形式主义,怎样去以“旁观者”的角度看待被描绘的对象,又以“体验者”的角度去感受绘制完成的作品,等等一系列问题都是她作为一个艺术工作者需要思考的。

本页 张淑亚《老城区》 80×100cm 布面油画

对页 张淑亚《朱家裕民居》 160×115cm 布面油画

一、理性的关照

自然展示给我们的是无尽的形象、体积、光线、色彩和形式,艺术家需要在自然构建出的“场景”中以思代笔,合理地组织与构建画面,解答心物相接这个命题。

淑亚在创作中不仅把握了物象的外部形态,更捕捉到了内部神情,这要靠内心对所描绘物的体会,把自己的思维迁入对象的内部形象中去,经过体味、观察、揣摩,把握对象内部的真正“神情”,亦即把客观对象的真正特性和内在精神表现出来。她的静物写生把握到了对象传达出的精髓,每幅都有不同的气息。全部反映出一种个性化的面貌,其中必然融入了作者心中的理念。拉斐尔作品有一个性质受到同代和后代的赞扬,即他的人物形象的纯粹美,当他画完“盖拉特亚”以后,有一个朝臣问他在世界上哪个地方发现了那样美丽的模特。他回答说他并不模仿任何一个具体的模特,而是遵循着心中已有的“某个理念”,这个“理念”就是古典世界中理想化的美,是主观和客观在审美层面上的对接方式。淑亚画过家乡的老城区,有筒子楼、棚户、胡同,以及市民为了拆迁获利而违建的“房上房”,这是山东平原大多数三线城市在改造的过程中都有过的现象。她在尊重自然之物的基础上,真实地描绘了这个城市的烟火气,在我们看来有一种呼之欲出地惊叹:“这个地方很熟悉。”画面中亦或有似曾相识但未曾谋面的距离感,我想这种感觉必然是生活沉淀而成的理性融入画面的结果。

二、“渐隐法”的扩展

淑亚画过一些以工作室环境为主题的写生,比如被堆放在角落里的油画颜料。在写生创作中把背景虚化,最顶端的一支颜料飘了起来而后隐入背景之中,这很明显违背重力定律,而正是这个有趣的处理方式带给了画面生动的灵魂。她强调的是静物在画面中呆板的整体形象带来的想象,当我们面对再熟悉不过的自然对象时,能够在画面上重新认识,或是对其进行调侃、解构、想象,避免陷入对形象的过分依赖。

本页 张淑亚《静物一》 40×40cm 木板油画

对页 上图:张淑亚《太行村落》 60×60cm 布面油画

下图:张淑亚《田野》 60×60cm 布面油画

在达芬奇的作品中出现的著名画法“渐隐法”是模糊不清的轮廓和柔和的色彩使一个形状融入到另一个形状之中,给人们留下想象余地的画面处理方式。这是达芬奇找到解决枯燥、生硬的画面,使形状消失在阴影之中的办法。这种方法打破了乔托以来清晰的边缘线条和刻板的结构塑造导致的僵硬画法,画面出现了一种神秘不可知,需要欣赏者想象力进行补充的模糊。也就是说画面传达出的信息并不是很明确,但是给了观者一个大致的方向,利用观看者的视觉经验、生活经验、潜意识或无意识的思维惯性引导着他们的想象力去打破这种迷雾性质的信息模糊。这种方法在20 世纪德国当代画家格哈德·里希特的画作中也不难发现,他的作品用粗糙与细致两个相互矛盾的手法把模糊的图像置于画面上,粗糙在形象的塑造和绘画色彩的强调,细致在绘画传达出的多义性和距离感产生的幻象促使着想象力的迸发。

三、色彩的弱化对绘画主题的烘托

我们在淑亚的作品中看到更多的是脱离于自然的主观色彩,在对色彩的主观削弱下,画面所传达出的感受也愈发清晰。色彩在油画中的地位是至关重要的,但是要分清在绘画中自己最想要表达的一部分的参与成分,需要把各种因素划分为从上到下的等级结构。在淑亚的画中,色彩让步于画面传达出的信息,这不仅是为了使信息更加明确,解读更加方便,也是倾向于单一的色彩系统为画面内容服务,从而在画面中形成特有的内敛性。优秀的绘画作品应该带给人“无声之处听惊雷”的感受,太复杂和艳丽的颜色不可避免地造成了主题内容的传达障碍,让作品在被观看的过程中又多一道思维——解读色彩的过程。野兽主义画家在画面中尤其重视色彩的表现力,色彩是其绘画作品中表现力最强的一个方面,但把色彩表现力这种形式放到画面内容之后,甚至消解掉色彩表现力的成分也未尝不可。

其次是色彩削弱后出现的视觉经验告诉我们,时间是参与其中的。在野兽派或纳比派这些以色彩的表现力和色彩关系为主要表现手段的画派中,时间进度在视觉心理上的感觉是非常快的,因为无论是感官上的刺激,还是在自然时间内捕捉色彩章法所用的相对时间的加快,都指向了快速运动或激烈畅快的体验,而这种体验就造成了感受自然时间的误差。毕竟这种误差是合理的,因为在野兽派、冷热抽象派、波普主义、达达主义等现代后现代艺术诞生的时代中,人类社会的艺术文化更迭之快难以想象。淑亚在作品中所要做的是用各种手段和方式让画面时间慢下来,慢慢地让观者建立和作品之间的思维关系。

四、隐于画面的形式感

淑亚的风景创作看上去像是简单的形状组合堆叠,其实展现的是画面的信息与作者思维灵巧的互动,是画面的形式、技法、材料以及色调、色彩关系等服务于画面内容外现的过程。我们看她作品的时候,经过想象能力、记忆能力、思维能力、感知能力的处理后产生的感受会更强。是不是绘画作品中的绘画性符号也可以支撑起对整个画面的诠释,从中引起对画面内容外延性的反思?首先需要先给作品中符号性的形象一个定义,不同于其它美术学概念中的图式表述,这里所指出的符号是对所描绘形象的提炼,是能给予一种视觉层面上的心理暗示的图像。这种符号性并非千篇一律的图像复制,以此标榜某种特立独行的风格,而是更敏锐地抓住最接近事物本质的形象。

结语

淑亚的作品在组织画面的过程中对于形象的关照更倾向于探索物象传达和精神领域的对话。毫无疑问地说,儿童最初的绘画探索物象在画面上出现的图示是接近人类思维最基本的立足点。但在绘画开始对客观自然的模仿后,绘画中所出现的形象就开始了更多元的变化。在再现性绘画中如何把握客观物象多变的形象以及对这些形象如何总结归纳,就需要在无数的观看和绘画中去实验、挖掘、归纳、阐述了。