荷花作为传统题材在二十世纪中国画转型中的新表现

2022-09-09撰文胡煜杭

撰文=胡煜杭

进入二十世纪,现代生活改变了中国传统水墨艺术赖以生存的人文环境,一味摹古的中国画艺术在新的文化语境中逐渐陷入了语词匮乏和脱离时代性的困局。颠倒了形式与内容关系的中国画成为难以抒发现代人民的内心感情的“传统”,迫切地需要转型。但中国画深植于根的遗世独立、孤芳自赏是一把双刃剑,固有笔法和图式使得其呈现出了无尽的趋同与重复,笔和墨本身的极佳表现力与艺术创造性被掩盖了。所以中国画转型是二十世纪的大势所趋,当时的艺术家们在多种方向上进行了多样化的尝试,终于使中国画“走出来”,且在新时期百花齐放,重塑“个性”。这一重要转型期是当代中国画“站出来”的基础。

荷花一直是中国画最为热衷表现的自然物象之一,它美丽的姿态吸引了无数画家的倾力描绘,甚至为其专研技法。又因为外在属性和生长习性,荷花被赋予了高尚品德和甜美爱情的审美情感。作为中国人从古至今的精神寄托,荷花随着艺术的发展形成了自己独特的文化和意象,但也在不知不觉中被程式化。

荷花的审美价值毫无疑义,因此在二十世纪中国画转型期间不乏表现,我们从其表象和内涵均可看出尤为明显的改变,并以此讨论中国画转型的方向与特征。

传统中国画中荷的图式结构

荷与鸟禽

魏晋南北朝时花鸟开始成为相对独立的表现对象,至唐代花鸟画才独立成科。在绘画语言上,起初是对自然的细致观察与表述,后期才对花鸟的情态多加表现。在荷主题绘画中,鸟禽是出现较多的一类物象,野鸭、鸳鸯、白鹭、飞燕等穿梭于荷塘中,丰富了画面构成,也是画作表意的复合。总体来说,荷与鸟禽的图式结构下情感表达分为以下两种。

一是相思爱怜与和睦的爱情。《瑞莲翎毛图》中粉色的荷花亭亭玉立,与绿色的荷叶互相映衬。动物均成双成对地出现,在画面中构成有机的互动联系,是中国传统文化中约定俗成的语境。

二是闲散野逸,风霜傲骨的文人情怀。莲的生长有不同阶段,呈现出不同的美感,文人画家惯于用枯荷来表现萧瑟秋意与自己的潇洒之趣。

同时以将要南迁越冬,集结在一起的鸟禽自喻朋友间的志同道合。

对页 明 佚名《瑞莲翎毛图》 绢本设色 80×60cm

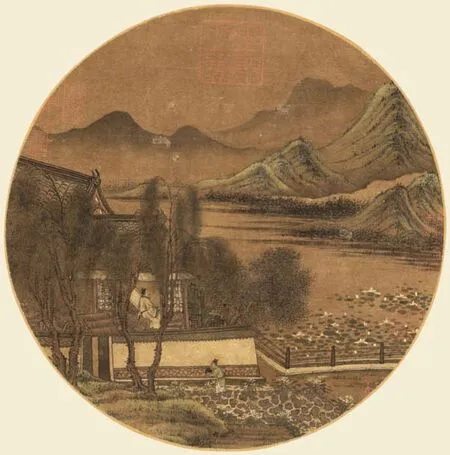

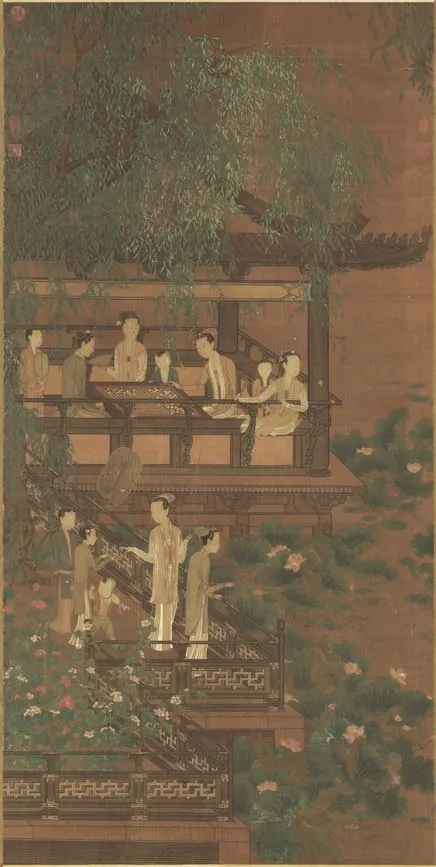

荷与亭阁

荷池与亭阁是明确的消夏图景,组合在一起予人清凉的心理暗示,具体又因院体画和文人画的不同在表意上有差别。

本页 左图:北宋 赵令穰 《荷亭纳凉图》 绢本设色

院体画以荷花雍容华贵之美和亭台建筑作为贵族夏日生活娱乐的环境表现。周文矩在《荷亭奕钓仕女图》中绘制了一幅亭外池荷盛开,妇孺或倚栏垂钓,或凉亭对弈、持扇观荷之景,将夏日盛时的生活意趣表现得充分。

文人画强调的是夏日隐居,认为荷是清闲散淡、超凡脱俗之花,赞扬它不屈服于权贵的君子品格,是自己欣赏美、崇尚美的品味象征。“散发乘夕凉,开轩卧闲敞。荷风送香气,竹露滴清响。” 荷是隐居的绝佳“伴侣”,高雅淡泊,常作为隐士集会的信物。

右图:清 王翚 《仿赵大年水村图》局部

诗赋中的荷花意象发端于《诗经》《楚辞》,至唐代兴盛。诗人与画家一样,起初写形写貌,后来写神韵,诉寄托。所以能呈现出“诗中有画,画中有诗”的文人雅趣。

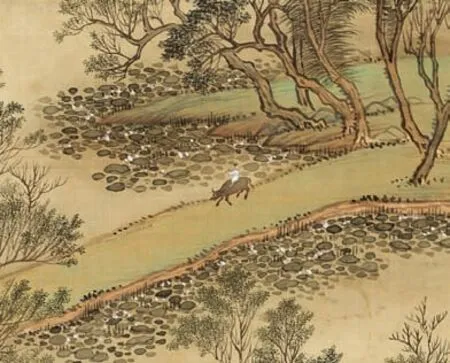

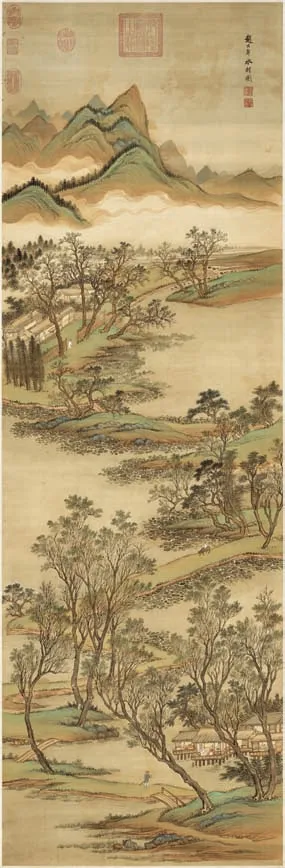

荷与村庄

“竹喧归浣女,莲动下渔舟。”荷与村庄是常见的画面情境,美丽、和谐、恬静的乡村生活中充满了寻常百姓生活情趣。

在王翚《仿赵大年水村图》中,山脚村舍,老树、清溪、长堤、板桥、茅屋构成一幅村景,加上随着水域绵延在整幅画面的荷花与荷叶,百姓人家处于其间,往来作息,自成一胜境。

荷与村庄的绘画表现中也暗藏感伤。“小楫轻舟,梦入芙蓉浦。”荷花在我国分布范围极广,夏日荷的美景易见,在各地又有不同,自然令人想起故乡荷塘的随意自然之景,感怀思念之情。

笔墨新程式下的荷主题创作

中国画一直以来侧重的都是对于人内心主观世界的表现,注重精神表达,要求把艺术的审美对象由外部世界迁入内部世界,把对客观对象特征认识转型为对主观感受、情意的抒发。

本页 左图:明 林良 《荷塘聚禽图》 绢本浅设色 立轴 56.5×152.7cm 天津博物馆藏

中图:五代十国 周文矩《荷亭奕钓仕女图》 绢本设色 195.1×98cm 台北故宫博物院藏

右图:清 王翚《仿赵大年水村图》 绢本设色 轴 155.5×56cm 台北故宫博物院藏

本页 上图:张大千《泼彩荷花》 镜心69×134cm 1982 年

下图:吴冠中《草荷》 1996 年

但传统中国画造型能力不足,又在题材与笔墨上固步自封。“一定历史时期如果没有另外的画种、画风、画学相互激荡,占据主流地位的画种、画学内部,便会分裂、内耗、乃至自弊。”清末的中国画就处于这样的境况之中。

二十世纪中国画转型伴随着中国成为一个现代国家的历史重要阶段,面临的是从审美到形式都亟待更新的问题。一些艺术家对传统进行开拓,创造出新的技法,证明中国画革新与再现的潜力。西方艺术的涌入带给中国画客观的造型表现,一些艺术家在交流融合的体会中作品呈现出崭新的面貌。如果将题材对准现实,写意向写实的转变是必然的,从程式化转向实景化,中国画新的土壤必然滋生出新的意象。

从中国画转型期的荷花主题创作中可以看到不同艺术家的思路与方向,加深对笔墨艺术价值的认知,感受中国画艺术高度的自觉与勃勃的生命力。

新技法

20 世纪初,西方艺术的快速涌入对中国画传统是极大的冲击,在这种情况下,技法的创新是认可传统的保守转型。在画荷上,张大千和潘天寿尤有自己的观点与创造。

张大千曾说:“画荷,最易也最难,易者是容易入手,难者是难得神韵。”他认为画荷需要正、草、篆、隶四种书法技巧,“画荷花的干子要用篆书,叶子则是隶书,瓣子就是楷书,水草则用草书。”20 世纪50 年代后,张大千大半时间漂泊海外,长期浸润于中西艺术技法之间探索,开始把大泼墨手法与泼彩结合起来用于荷花创作中,扩张了水墨表现的领域,不论在形式和意境的表现上都有超越前人的成就。

潘天寿非常重视中国画以线为主的特点,潘天寿用线,造型概括,骨峻力遒,运笔果断而有控制,以方笔代替前人的圆笔,又顿挫、转折而具书法艺术效果。

潘天寿对于中国画转型的观点是“特色论”。他将绘画分为东西两大统系。“这两者之间,尽可互取所长,以为两峰增加高度和阔度,这是十分必要的。然而决不能随随便便的吸收,不问所吸引的成份是否适合彼此的需要,是否与各自的民族历史所形成的民族风格相协调。”

所以潘天寿的艺术是中国传统绘画的延续、发展和变革,他不存门户之见,博采众长,兼容南派北派,吴派浙派之长,擅长把相反的审美追求整合在一起。他在前人的基础上建立了自己独特的笔墨语言。从这层意义上说,潘天寿的创新就是一场现代的革命,他在中国画最为薄弱的环节把传统艺术推进到现代。

新形态

笔墨是中国画的重要传统,但中国画的传统却并非仅仅有笔墨,还有艺术精神和艺术语言图式层面的传统。在中国画转型的发展中,传统与革新一直存在论争。一些艺术家认识到了西画技法的先进性,取其精华地融合入中国画艺术;一些艺术家保留艺术语言图式,变革笔墨精神,使中国画在不脱离传统图式的同时又有了焕然一新的形态与气象。

吴冠中即认为,西方现代艺术的本质是视觉体验的新颖性、艺术的敏感性、表现手法的多样性、抽象形式的共性。他的作品是寄托在西方当代艺术视觉逻辑之下的“形式美”的科学,点、线、面的组合方式,颜色的变化,光影的灵动等组合成的氛围感的韵律。

吴冠中曾表达过他画荷的切入点:“中国传统绘画中的荷花卷轴汗牛充栋,但那些程式化了的荷图并不令我激动。而荷塘中大块小块叶片之交错,曲线直线穿插之繁杂,连倒影也已被包围进叶丛中,难分水上水下,似乎我只是叶底的昆虫,迷途於花叶的迷宫。”

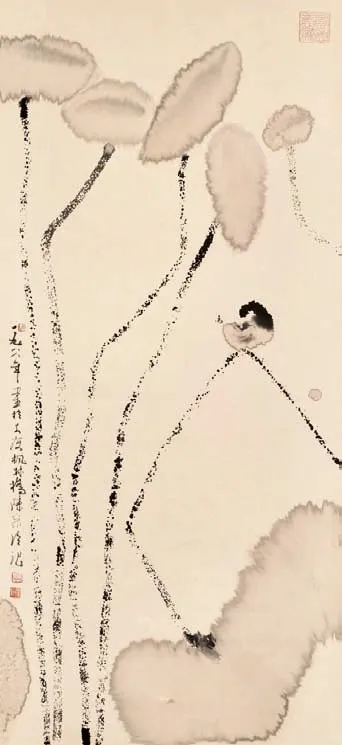

本页 左图:潘天寿《映日》 轴 81×33cm

中图:陈家泠《小鸟荷花》 纸本水墨 96.5×44.5 cm 1988 年

右图:丁衍庸《荷花青蛙》 纸本设色 立轴 135.3×68.5cm 1976 年

陈家泠与丁衍庸的做法是后者。他们的艺术实践本质上是在探索文人画与现代西方美术的某种联系。将传统笔墨、传统文人画的造型、图式等与现代西方绘画的某些观念糅合起来,表现上极为外放。题材内容上虽然不脱古代画家们就已在描绘的汀花水鸟,但又在构成上产生了奇异的变形。画中不失清雅的意境,但其立意却完全不同。他们的传统观实际上是一种体悟与实践型的传统观。如范迪安语,“虽然出身于中国画,却一上手就是现代中国画,甚至是年轻蓬勃的中国现代画。”

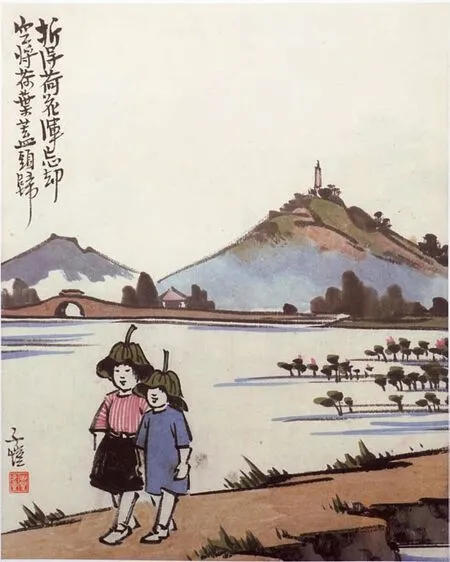

本页 丰子恺《折得荷花浑忘却 空将荷叶盖头归》

新意象

在技法之外,新美学思想的引入与本土化是中国画取得进一步发展的理论基础。但绝不是抛弃我们几千年文化历史长河培育出的思想与感情,而应尝试如何利用这些来推动中国传统美学成为现代美学。

丰子恺的主张正是如此,他认为艺术家应该具有感性情怀,要去感受对象身上的趣味,然后把这种情趣表现出来。对象源于现实生活,则情趣也是当前真实存在的,如此便可使中国画立足现实,去逐步构筑自己的新美学。

“趣味即画家之感兴也。一画家之感兴,不当与凡众相同……所谓中国之洋画家者,皆逞其模仿之本领,负依赖之性质,不识独立之趣味为何物,直一照相器耳,岂可谓之画家哉!予不敢自命画家,但自信未入歧途。”丰子恺个人的艺术趣味与关注点在儿童,认为儿童的童心与童真是极其美好的。他曾说过:“孩子渐渐长大起来,碰的钉子也渐渐多起来,心知这世间是不能应付人的自由的奔放的感情的要求的,于是渐渐变成驯服的大人。……我们虽然由儿童变成大人,然而我们这心灵是始终一贯的心灵,即依然是儿时的心灵,不过经过许久的压抑,所有的怒放的炽盛的感情的萌芽,屡被磨折,不敢再发生罢了。这种感情的根,依旧深深地伏在做大人后的我们的心灵中。这就是‘人生的苦闷’的根源。” 在《折得荷花浑忘却 空将荷叶盖头归》一作中他的所有观点都体现得淋漓尽致,荷不再处于传统意象的表达情境,而被予以充分的“实用性”,令观者对当中意趣更感同身受。

以再现生活为目的的典型写实创作即是一种新美学思想本土化的形式。这是西方写实造型体系在现代教育体制中的广泛运用和推广取得的结果。多样化的表现手法极大地丰富了中国画,添加进现代人文情怀与新意象。因此,这种以现实生活为目的的典型性创作在一开始便具有超越个体自我。追求人们共同理想的精神诉求。在表现时代风貌上的积极作用是不可替代的。

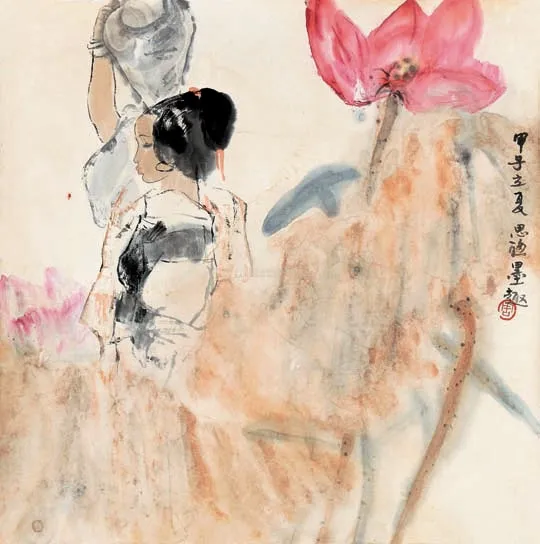

本页 左图:周思聪《荷花少女》 镜心 68×68cm 1984 年

右图:周思聪《钓荷图》 立轴 41.5×38cm

周思聪的创作正是当中典型。周思聪在谈艺录中说:“画什么,不成问题;怎么画,每日每时在苦恼。貌似具体的作品也可以说是太‘抽象’,因它千篇一律,没有个性和生气。所谓创造,就是托出一个意象世界来。艺术的境界,本应是审美趣味的自我体现,自我完成。必定是个性的。不可能有一个共同的标准和模式,不应一般地反对自我表现。中国人的艺术,不是心往不返,而是‘返身成诚’‘万物皆备于我’。”荷花是她一生中都未割舍的题材,在人物画中她以此作为美丽青春的意象,超越了中国画传统中荷的图式结构,更多地关注人本身。在晚年经历病痛的折磨时,她也将现实的情感寄托在一片清凉的荷花之中,荷花让她找到艺术的本质,认识自我,表达出无尽的情感。

现代生活自然与封建社会不同,艺术需要放宽视野,不论横向还是纵向。艺术需要真正地到生活中去,传统题材就会在合适的时间自然地表示其需要新技法,如何衍生出新形态,以及发展出它的新意象。在这些因素的共同作用下,传统艺术才会与新时期不脱节,并有真正意义上的“新表现”,这也是二十世纪中国画艰难转型给予我们的启示。