阶段性认知行为干预对冠心病合并呼吸衰竭的护理效果分析

2022-09-08潘梅贤童志花

林 碧 潘梅贤 童志花

(联勤保障部队第九〇〇医院莆田医疗区,福建 莆田 351100)

冠心病是一种心血管疾病,且在临床较为多见,好发于老年人群。随着社会的发展,医疗服务技术水平的快速进步,老龄化现象逐渐加剧,冠心病的发生率也随之上升,而且由于老年人群机体各器官逐渐出现衰退现象,各器官功能逐渐减弱,加上该病病情发展快速,导致患者治疗效果较差,并且容易同时并发呼吸道疾病,如呼吸衰竭[1]。心绞痛作为冠心病最典型的症状,患者常有濒死感,该病治疗周期长,往往引起患者不愿意配合,甚至不想再治疗等焦虑、抑郁状态及情绪,严重影响患者的治疗效果,威胁患者的生命安全[2]。为促进患者治疗配合度提高,让患者产生自我防护管理,本文对研究对象进行分组研究讨论,旨在于探究阶段性认知行为干预对患者的知识掌握情况及护理满意度情况的影响,具体内容报道如下。

1 资料及方法

1.1 一般资料

择取我院从2020年8月至2021年9月期间接收救治的冠心病合并呼吸衰竭的患者共70例,全部当做此次研究对象,计算机随机分成对照组和观察组,每组分别有35例。

纳入标准:入组患者的临床症状及检查结果均符合冠心病合并呼吸衰竭的诊断标准;患者及家属对研究全部知悉,且全部签署同意书。

排除标准:有其他心血管疾病者;有其他脏器严重功能障碍者;有精神系统障碍,存在认知、沟通障碍,不能与他人正常沟通者;不能坚持配合治疗及护理者。

1.2 方法

对照组患者实施常规护理措施进行干预,即提前给患者准备好舒适、干净的病房,根据患者情况,维持病房内合适的温度、湿度。通过患者的基本资料及描述情况,对患者的情况进行有效评估,及时观察患者疾病发展情况。护理人员需要密切观察患者各项生命体征的数据,尤其是心率、呼吸。加强巡视工作,对呼吸困难的患者给予吸氧护理,同时密切监测患者液体出入量,如有异常情况及时告知主治医生并配合处理。定期为患者更换床单、被褥,保持干燥、干净,密切注意患者局部皮肤的颜色,防止褥疮产生。要求患者一定要依照医生的要求服药,不能擅自更改。指导患者饮食,对食盐的摄入量控制在<5 g/d。对疼痛感强烈的患者协助其半卧位,转移注意力,必要性使用镇痛药物。出院时,建议患者进行日常运动,量力而行,不能剧烈运动,逐步加强量与时间,要求患者在饥饿或情绪激动状态下禁止运动,且运动过后不可立即洗澡。

观察组患者在对照组的基础上增加阶段性认知行为干预,具体有:(1)组建小组:择选经验丰富的护理人员成立认知行为小组,邀请专家对小组成员进行相关培训,包括患者心理特性、认知误区、行为分析、交流沟通技巧等。(2)健康教育:患者入院后,组内护理人员根据患者情况开展健康教育工作,通过访谈、一对一交流形式,了解患者对疾病认知状况,识别其错误认知,通过讲座、文字、视频、图册等方式为患者详细介绍疾病相关知识,积极矫正患者错误认知,引导患者正向、积极对待病情,缓解负面情绪与精神压力。强调不良行为及习惯对疾病恢复的危害性,告知认知行为的重要性及必要性。通过健康教育,树立患者正确的健康意识,如何预防或避免诱因,并告知需要定期复查。(3)饮食指导:主要以低热量、低脂肪、低盐、高维生素、易消化的食物,其中应特别注重蛋白质、钙、钾的摄入,护理人员应积极主动的与患者交流,关注患者生活习惯及饮食习惯,告知患者错误及正确的饮食行为、习惯,强调重要性。(4)心理护理:护理人员应积极主动与患者互动交流,及时掌握患者心理情况,运用沟通技巧,提升与患者之间的信任度,纠正患者误区,向患者强调危害性,采用鼓励、正面举例等方式疏导患者心理情绪,加强患者对自身情况的了解,明确积极配合治疗的作用,提高患者自信心,树立治疗信心。(5)纠正不良行为:建议患者严格控制体重、糖摄入等,建议患者改变生活、饮食、运动等方面的不良习性,建议戒烟酒、忌腥辣。建议患者进行适当运动,如散步、打太极等,每次持续时间20-30 min,循序渐进,注意劳逸结合,保持充足的睡眠时间。(6)患者出院前1周对患者及家属予以共同指导,并制定家庭护理计划,随访时进行反馈,并要求定期复查。

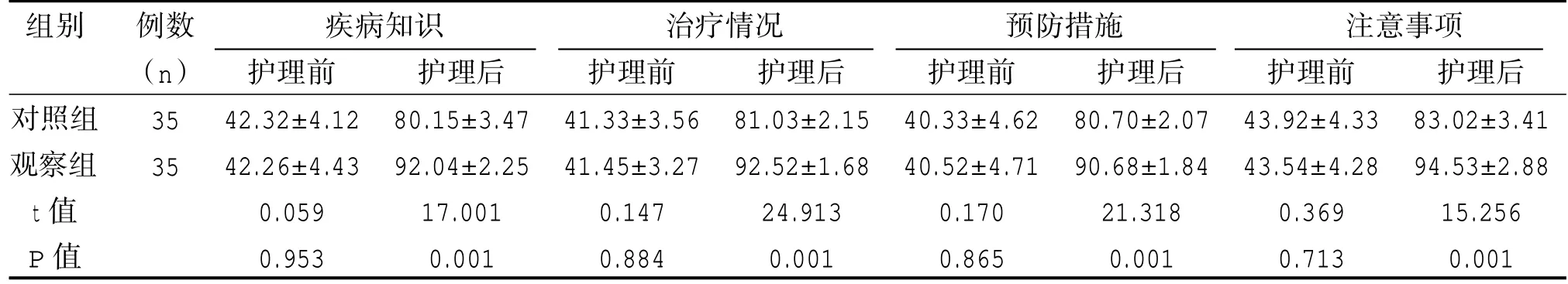

1.3 观察指标

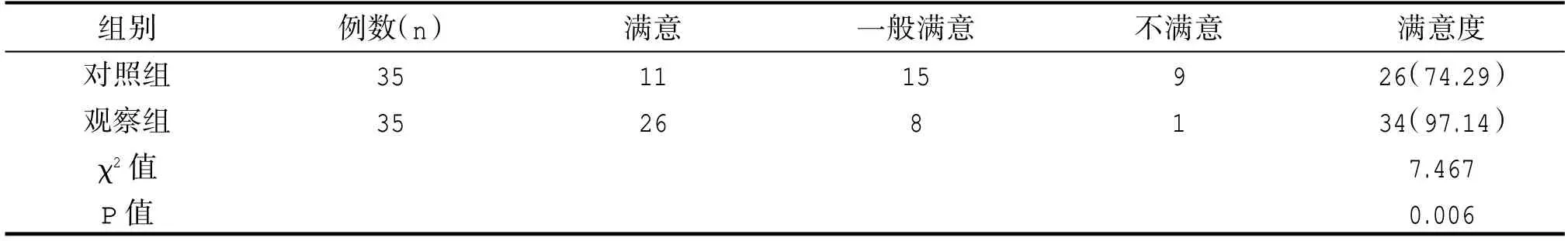

(1)比较两组患者对知识掌握情况[3],通过问卷评估患者对疾病知识、预防措施、治疗情况、注意事项等方面掌握情况,满分100分,分数越高表明患者知识掌握率越高。(2)比较两组患者护理满意度[4]。

1.4 统计学分析

文中计数资料、计量资料分别行χ2、t检验,SPSS20.0软件处理,P<0.05表示对比数据差异有显著统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者基本情况对比

两组患者的年龄、性别、病程等情况对比,差异无统计学意义(P>0.05),详见表1。

表1 两组患者基本情况比较

2.2 比较两组患者知识掌握评分

观察组患者通过护理干预后,知识掌握评分明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者知识掌握评分比较(±s,分)

表2 两组患者知识掌握评分比较(±s,分)

护理前42.32±4.12 42.26±4.43 0.059 0.953护理后80.15±3.47 92.04±2.25 17.001 0.001护理前41.33±3.56 41.45±3.27 0.147 0.884护理后81.03±2.15 92.52±1.68 24.913 0.001护理前40.33±4.62 40.52±4.71 0.170 0.865护理后80.70±2.07 90.68±1.84 21.318 0.001护理前43.92±4.33 43.54±4.28 0.369 0.713护理后83.02±3.41 94.53±2.88 15.256 0.001疾病知识 治疗情况 预防措施 注意事项组别对照组观察组t值P值例数(n)35 35

2.3 对比两组患者护理满意度情况

观察组患者的护理满意度情况显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 比较两组患者护理满意度情况[n(%)]

3 讨 论

冠心病的产生与机体的心理状态有直接关系,如长期处于焦虑、抑郁等负面情绪,会严重影响患者免疫功能、神经内分泌功能、心率、呼吸、血压等情况的变化[5],会导致患者冠状动脉收缩、供血发生异常,导致患者出现心绞痛、心梗及心律失常现象,严重威胁患者的生命安全[6],而且患者长时间处于负性情绪中,对患者的疗效也会有一定的负面影响。近几年随着医疗技术水平的快速发展,人们对服务质量要求的提高,医疗护理模式不断的进行变革、优化,由于冠心病合并呼吸衰竭疾病的特殊情况,导致患者对该病的认知严重不足,加重了患者不良结果的出现[7]。阶段性认知行为干预是从患者情况出发,通过评估、交流及时掌握患者身体、心理状况,通过与患者建立良好护患关系,帮助患者了解病因、纠正错误行为及认知,减轻患者心理压力,调节患者不良心态,促进患者自我管理能力的提升,促进患者预后[8]。

本研究结果显示,观察组患者通过阶段性认知行为干预后,患者对疾病知识的掌握评分、护理满意度情况均显著高于对照组(P<0.05)。表明,对冠心病合并呼吸衰竭患者采取阶段性认知行为干预护理措施,可促进患者对自身疾病的相关疾病知识的了解与熟知,提升患者自我管控力,有利于护患关系的提升。

综上所述,阶段性认知行为干预对冠心病合并呼吸衰竭的护理效果明显,能够加强患者对相关疾病知识的熟悉,促进患者身体恢复,可在临床上推广。