茶叶中脂质含量检测及其方法比较

2022-09-07陈韵扬赵航晔张承铭王卓异崔艳蔡梅生张青碧胡金祥何普明屠幼英

陈韵扬,赵航晔,张承铭,王卓异,崔艳,蔡梅生,张青碧,胡金祥,何普明*,屠幼英

(1.浙江大学农业与生物技术学院茶学系,杭州 310058;2.福鼎市茶业发展领导小组办公室,福建 宁德 355200;3.福鼎市茶业管理局,福建 宁德 355200)

茶和咖啡、可可并称为世界三大无酒精饮料,它不仅色、香、味俱全,还具有一定的保健作用。我国古代即有关于茶的记载,“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之”,说明茶在古代药用方面具有显著地位。现代生物化学和医学研究表明,茶叶含有450 种以上的有机化合物,15 种以上的无机矿物营养元素。由此可见,茶对人体既有较高的营养价值,又有不错的药理效果,对人体健康起着保健作用[1]。

脂质作为生物体的初级代谢产物,是六大营养素(碳水化合物、脂质、蛋白质、维生素、水和无机盐)之一。植物中的脂质既存在于细胞膜中,也以液滴形式存在于细胞中,即称脂滴。脂滴主要存在于含油植物的种子或者果实的果皮中,例如油菜籽、鳄梨等[2],而干茶几乎不含脂滴。在衰老期或响应非生物胁迫时,脂质也同样会在叶片中积累,其积累程度受细胞内质网中的脂质相关蛋白(AtLDAP1)和脂质互作蛋白(AtLDIP)调控[3]。茶叶中的脂质主要包含脂肪、磷脂、甘油酯、硫脂和糖脂[4]。根据其化学组成,脂质可分为单脂类、复合脂类和衍生脂类。其中,人们通常将脂肪称为真脂,而把其他脂质统称为类脂[5]。

茶叶中的脂质是茶叶香气成分的重要前体物质之一[6]。在茶叶加工过程中,脂质降解生成的脂肪酸含量变化与组成差异往往影响成品茶香气的种类[7-8]。有研究表明,通过摇青能够加剧青叶的脂质过氧化作用,促进茶叶中青草味物质的散发,有利于茶叶香气的形成[9]。在绿茶加工研究中,有学者共检测到283种脂质,其中磷脂酸、糖脂含量在加工后显著降低,推测其可能是通过热诱导反应和酶促水解促进绿茶香气的形成[10]。此外有研究发现,在贮藏过程中绿茶受到温度、光照、氧气含量的影响,其中脂质化合物发生水解和自动氧化,释放出部分不饱和脂肪酸,再经过自动氧化、酸败进而引起绿茶香气成分的改变,产生陈味[11]。因此,控制脂质氧化是减少茶叶陈味的关键。茶叶中的脂质还具有较高的抗血栓活性。有研究发现,从氧化的茶叶中提取的极性脂质能够有效对抗炎症介质的血小板激活因子,例如腺苷二磷酸、凝血酶等,具有抗血小板凝集的特点[12]。可见,茶叶脂质与茶叶香气形成、茶叶贮藏品质、人体健康等息息相关。

脂质作为茶叶加工、茶叶健康研究的重要成分之一,在干茶中的含量及其测定方法却没有明确的研究。目前还没有专门检测茶叶中脂质含量的国际标准,国内也鲜有测定干茶中脂质含量方法的报道,同时对茶叶中脂质的化学组成也缺乏相关的研究。故本研究参考食品中的2 种脂肪含量测定方法,通过对六大茶类脂质含量的测定,为茶叶脂质含量检测和脂质组成分析提供理论和实践依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 试验样品

试验共收集了20 款茶样(表1),所有茶样磨碎以备用,试验所用白茶样由福建省大沁茶业有限公司、福建省隆合茶业有限公司及福建省天湖茶业有限公司(绿雪芽品牌)提供,其余茶样均来自浙江大学茶学系加工与审评教研组。

表1 茶样信息Table 1 Information of tea samples

1.1.2 试剂

盐酸(HCl)、乙醇(C2H5OH)、无水乙醚(C4H10O)、石油醚(CnH2n+2),沸程30~60 ℃。

1.1.3 仪器与设备

FW80 高速万能粉碎机(天津市泰斯特仪器有限公司);DK-S28 电热恒温水浴锅(上海三发科学仪器有限公司);ACS-H1 电子计重秤(浙江省凯丰集团有限公司);AL104 分析天平[梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司];DGX-9073B-2 电热恒温鼓风干燥箱(上海福玛实验设备有限公司)。

1.2 试验方法

1.2.1 不同茶类脂质含量的测定

参考《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》(GB 5009.6—2016),采取酸(盐酸)水解法及索氏提取法进行茶样中脂质含量的测定。酸水解法按如下步骤进行:准确称取0.300 0 g磨碎茶样,置于50 mL 试管内,加入4 mL H2O,混匀后再加入5 mL HCl。将试管放入70~80 ℃水浴锅中,每隔5~10 min用玻璃棒搅拌1次,至试样消化完全为止,用时40~50 min。抽提。取出试管,加入5 mL 乙醇,搅拌混匀。冷却后将再次搅拌后的混合物快速移入100 mL具塞量筒,以15 mL无水乙醚分数次洗涤试管,洗液一并倒入量筒。加塞振摇1 min,小心开塞,放出气体,再塞好,静置12 min;小心开塞,并用无水乙醚冲洗塞及量筒口附着的脂肪。静置15 min,待上部液体清澈,吸出上清液于已恒量的烧杯内,再加5 mL无水乙醚于具塞量筒中并振摇,静置后,仍将上层乙醚吸出,放入烧杯,称量。取出烧杯,回收无水乙醚或石油醚,待烧杯内溶剂剩余1~2 mL 时在水浴锅内蒸干,再于(100±5)℃条件下干燥1 h,随后放于干燥器内冷却0.5 h,称量。重复以上操作直至恒量(即相邻2次称量之差不超过2 mg)。脂质含量按公式(1)计算。

索氏提取法按如下步骤进行:称取磨碎后的干燥茶样4.000 0 g,放入滤纸筒。将索氏提取器的接收瓶于105 ℃下烘干2 h至恒量,称量。将滤纸筒放入抽提筒中,烧瓶内加沸石防爆沸,连接装置,在冷凝管上端加入石油醚至抽提筒2/3 处。把接收瓶移至65~70 ℃水浴锅中加热,使石油醚保持6~8 次/h 不断回流抽提,抽提时间约8 h。用磨砂玻璃棒接取一滴提取液,待蒸发后若玻璃棒上无油斑即表明提取完毕。回收石油醚,取下圆底烧瓶,在水浴锅上蒸干剩余的少量石油醚。将烧瓶放至105 ℃干燥箱中干燥1 h,再置于玻璃干燥皿内冷却0.5 h,重复上述操作至恒量并称量。脂质含量按公式(1)计算。

式中:X表示茶样中脂质含量,%;m2表示恒量后烧杯的质量,g;m1表示烧杯本身的质量,g;m0表示茶样干物质量,g。

1.2.2 茶叶脂质类型的组成分析

所用试验材料为表1 中的各种茶样,脂质提取方法为1.2.1 中所述酸水解法。按以下方法对其脂质的组成成分进行分析。

脂肪检测(苏丹Ⅲ染色法):取适量提取得到的脂质均匀拌于水中,用胶头滴管向其中加几滴苏丹Ⅲ染色液,染色2~3 min,观察杯内液体颜色,若变为橘黄色,说明有脂肪,反之则无。

糖脂检测(蒽酮法):取适量提取得到的脂质均匀拌于水中,制得样品液;取8.0 mL样品液与20.0 mL 2 mg/mL硫酸蒽酮试剂混匀,沸水浴10 min,取出冷却至室温并观察溶液颜色变化,若有蓝绿色物质产生,说明该脂质中含有糖脂,反之则无。

磷脂检测[13]:取适量提取得到的脂质,用丙酮萃取该样品(样品全部溶于丙酮中)。若该样品萃取后有物质残留,则说明该样品中有磷脂的存在,反之则无。

脂蛋白检测(双缩脲法):将适量提取得到的脂质均匀拌于水中,制得样品液,在样品液中依次加入双缩脲试剂A、B(配制方法如下:将1 g氢氧化钠固体溶于10 mL水中,制得双缩脲试剂A;将0.1 g硫酸铜固体溶于10 mL水中,制得双缩脲试剂B)。若溶液中有紫色物质产生,则说明该样品中含有蛋白质,进而证明该脂质中有脂蛋白的存在,反之则无。

游离脂肪酸检测:配制乙醚-95%乙醇混合液(体积比1∶1);临用前于每40 mL 混合溶剂中加入0.5 mL酚酞指示剂,并用低浓度的氢氧化钠溶液滴定刚好至中性(呈现微红色),得到乙醚-95%乙醇指示剂。取适量提取得到的脂质于烧杯中,加入少量乙醚-95%乙醇指示剂,充分振荡烧杯,使样品溶解。若乙醚-95%乙醇指示剂在该脂质溶入后褪去微红色,则说明该脂质中含有游离脂肪酸,反之则无。

1.3 数据处理与分析

所有试验数据使用Excel 2016 进行处理与分析,结果以平均值±标准差表示。使用SPSS 20.0软件对数据进行显著性差异分析,两两比较采用配对样本t检验,多组间的比较采用单因素方差分析,以P<0.05和P<0.01表示差异有统计学意义。

2 结果与分析

2.1 酸水解法测定不同茶类中的脂质含量

2.1.1 不同盐酸浓度对茶叶脂质提取的影响

以西湖龙井为试验材料,配置浓度梯度为2、4、6、8、10 mol/L的盐酸溶液,按1.2.1节中的方法提取脂质,盐酸浓度对茶叶中脂质提取率的影响结果如图1所示。从中可知,随着盐酸浓度的升高,脂质含量呈现先增后减的趋势。其中,使用6 mol/L盐酸提取时脂质得率最高,此后降低;故后续脂质酸解试验中均采用6 mol/L盐酸酸解茶样。

图1 不同盐酸浓度对茶叶脂质提取的影响Fig.1 Effects of different HCl concentrations on tea lipids’extraction

2.1.2 不同茶类脂质含量的差异比较

以表1中的六大茶类(其中,白茶为福鼎大沁品牌白牡丹)为试验材料,按1.2.1 节中所述的酸水解法测定其脂质含量,探究六大茶类中脂质含量的差异,结果如图2 所示。各大茶类的脂质含量由高到低排序为绿茶(炒青、烘青、晒青法所制绿茶脂质质量分数均在5%左右)>黄茶(莫干黄芽的脂质质量分数为4.65%)>红茶(九曲红梅为4.11%)>乌龙茶(东方美人为3.06%)>白茶(白牡丹为2.61%)>黑茶(熟普为2.32%)。由此可知,茶叶中脂质含量与加工工艺有一定关系,即不发酵茶脂质含量高于微发酵茶、全发酵茶、半发酵茶、后发酵茶,说明加工过程中有一定量的脂质转化或损耗。

由于试验茶样中所用乌龙茶(东方美人)与白茶(白牡丹)具有多茶毫的品质特征,因此试验同时测定了铁观音以及去毫白牡丹中的脂质含量。图2显示,相比于东方美人和未去毫白牡丹,乌龙茶(铁观音)和去毫白牡丹的脂质含量有一定程度的上升,提示茶毫可能会影响茶叶中脂质含量的测定。试验结果显示,脂质含量高低为绿茶(如黄山毛峰)>黄茶(莫干黄芽)>乌龙茶(铁观音)>红茶(九曲红梅)>白茶(去毫白牡丹)>黑茶(熟普)。该结果大致与茶叶的发酵程度吻合,仅白茶脂质含量与其发酵程度不吻合,提示茶叶脂质含量除了与发酵程度及茶毫有关外,还可能与其他因素有关。从制茶工艺来看,六大茶类中只有白茶没有揉捻工序,其细胞壁破碎程度最低,使得细胞上的脂质不易被提取,进而导致白茶脂质含量偏低。故可推测:茶叶的发酵程度可能会影响成品茶的脂质含量,且随茶叶发酵程度的提高,其成品茶的脂质含量下降;成品茶有无茶毫及有无揉捻工序均可影响茶叶脂质含量,且有茶毫和无揉捻工序均会使其脂质含量的测定结果偏低。

图2 不同茶样脂质含量(酸水解法)Fig.2 Contents of tea lipids in different tea samples with acid hydrolysis method

2.2 索氏提取法测定不同茶类中的脂质含量

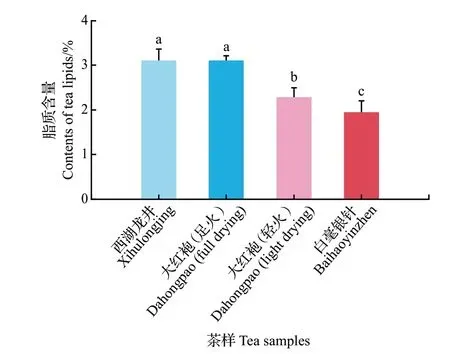

以表1中的部分茶样为试验材料,按1.2.1节中所述索氏提取法测定其脂质含量,结果如图3所示。结果表明:索氏提取法所测得西湖龙井脂质质量分数相比于酸水解法低,为3.08%;大红袍的焙火工艺可提高其脂质含量;白毫银针(福鼎,大沁)在这4款受试茶样中脂质质量分数最低,为1.92%。

图3 不同茶样脂质含量(索氏提取法)Fig.3 Contents of tea lipids in different tea samples with Soxhlet extraction method

2.3 白茶脂质分析

基于在上述试验中发现白茶脂质含量与其发酵程度并不吻合,且白茶工艺特殊,无揉捻工序,制作过程中细胞破碎程度较小,因此对表1 中多款白茶的脂质含量和类型进行深入研究。

2.3.1 不同种类白茶间脂质含量比较

不同种类白茶间脂质含量如图4所示。从中可知,不同种类的白茶间脂质含量有所差异,总体表现为寿眉脂质含量较高,而白毫银针与白牡丹之间脂质含量差异不大,其中福鼎产白茶中寿眉脂质质量分数达4.06%,明显高于同地区的白毫银针(3.19%)与白牡丹(3.11%)。在白茶中,脂质表现出茶样原料越老,含量越高的趋势。

图4 不同种类白茶脂质含量Fig.4 Contents of tea lipids in white tea samples from different types

2.3.2 不同年份白茶脂质含量比较

使用表1中绿雪芽品牌的不同种类白茶来比较不同年份间脂质含量差异,结果(图5)显示:白毫银针组与贡眉组存在显著性差异,白毫银针2018年产脂质质量分数为3.75%,2013 年产则为3.13%;贡眉2018 年产脂质质量分数为3.98%,2013 年产则为3.64%。试验结果表明,随着储藏年限的增长,白茶脂质含量有一定的下降。

图5 不同年份白茶脂质含量比较Fig.5 Comparison of contents of tea lipids in white tea samples from different production years

2.3.3 茶叶脂质成分组成

茶叶脂质成分测定结果如图6 所示。图6A 中混合液并未出现颜色变化,表明提取液中没有糖脂。在图6B 中,丙酮溶液底部仍有黑色固体,表明检测出磷脂。由图6C结果可知发生了双缩脲反应,溶液呈现淡紫色,表明检测出脂蛋白。图6D~E 为游离脂肪酸检测结果,在混合液加入乙醚-95%乙醇溶液后之前产生的淡红色褪去,表明检测出游离脂肪酸。综上所述,白茶脂质中含有磷脂(细胞膜组成成分)、脂蛋白及游离脂肪酸,未检出糖脂成分。

图6 白茶脂质成分定性检测结果Fig.6 Qualitative test results of tea lipid compositions in white tea samples

3 讨论与结论

本试验结果表明,不同茶类之间的脂质含量存在一定的差异,除白茶外,整体表现为随着发酵程度的提升,成品茶的脂质含量降低,这可能与茶叶加工过程中的揉捻操作有关,揉捻使得茶叶细胞破碎,脂肪氧化酶催化脂质发生过氧化反应,产生茶叶中的特征香气,并且这一酶促氧化反应贯穿整个揉捻与发酵过程[14]。同时,多酚氧化酶参与酶促氧化,这也导致细胞膜的脂质碎片化,在加工过程中更加容易损失或转化为其他物质,这在铁观音与东方美人茶的脂质含量比较中尤为明显,同样为半发酵乌龙茶,东方美人与铁观音的原料相近,但前者发酵程度相比于铁观音更重,脂质含量则更低;熟普(含脂质2.50%)与晒青绿毛茶(含脂质4.54%)相比,前者脂质含量明显较低,而两者仅相差渥堆熟化这一工艺,因此推测这两者的差异可能是渥堆过程中微生物的参与导致了部分脂质的降解,普洱茶渥堆发酵过程有大量黑曲霉的参与[15],而黑曲霉能够代谢脂肪,从而对茶叶中的脂质含量产生影响。同一茶类的茶由于加工工艺的不同,其脂质含量也会存在一定的差异,例如西湖龙井与黄山毛峰的脂质含量与晒青绿毛茶相比更高,当然,使得这一差异出现的原因较多,可能是毛茶的品质不同或杀青工艺(炒青、蒸青与晒青)的不同。

试验还发现,不同的脂质提取方法得到的结果存在差异,以西湖龙井为例,酸水解法测得其脂质质量分数为4.94%,而索氏提取法的结果仅为3.08%。有研究人员指出,索氏提取法可导致含有结合脂质的某些样品结果偏低[16]。同时,由于索氏提取法的特性,即通过物质在相应沸点转化成气体进入冷凝管,冷凝后得到单一物质,这一过程通常会持续一段时间,容易造成一些热稳定性较差的组分丢失[17],因此,本试验中索氏提取法所测得的脂质含量相较于酸水解法偏低,茶叶中脂质的真实含量应更接近于本文中所采用的酸水解法测得的数据。

以西湖龙井为代表的绿茶的脂质质量分数为4.94%,未超过5%,同时本试验中所有茶类的脂质含量测定结果普遍为2%~5%,低于目前《茶叶生物化学》[4]一书中提到的8%;根据中国营养学会提供的食物成分表,市售茶叶的脂质质量分数大多为1%~4%[18],也有研究测得用压碎、撕裂、揉卷(crush,tear,curl, CTC)工艺制成的红茶脂质质量分数为2%~4%[19-20],本试验结果与此较为接近。

在本试验中,寿眉中的脂质含量高于白牡丹以及白毫银针,这一差异可能与茶叶原料有关,即茶叶原料越老,脂质含量越高。这与印度、中国和柬埔寨的茶叶品质特点相吻合[19,21]。同时,本试验中对脂质的定性分析结果显示,茶叶中脂质的组成为磷脂、脂蛋白以及游离脂肪酸,因此推测茶叶中脂质的主要来源为植物细胞的细胞膜与成熟茶叶叶片表面的蜡质成分。这进一步佐证了茶叶脂质含量与茶叶原料的关系。

本试验还进一步研究了白茶中脂质含量与储藏年限的关系,结果显示,随着储藏年限的延长,白茶中的脂质含量呈一定的下降趋势。因此推测脂质含量的变化与老白茶的品质滋味形成也有一定的联系。

总之,脂质在茶叶冲泡过程中很难溶出,因此不必担心在日常饮用过程中其脂质成分对人体健康产生不利影响,但是其干茶中2%~5%的含量足以在加工过程中对茶叶品质的形成产生影响,例如其对香气成分的影响以及对黑茶渥堆发酵过程中微生物生长代谢的影响。截至目前,相较于茶叶中的其他成分,对脂质的研究仍然较少,以至茶叶中脂质含量的多少在业内还有所争议。由本试验结果可知,索氏提取法测得的脂质含量比酸水解法测得的结果更低。而脂质含量高低受到鲜叶嫩度和加工工艺的影响,其含量大致随着发酵程度的升高、原料年份的延长而降低。同时,测得茶叶脂质物质的组成成分为磷脂、脂蛋白和游离脂肪酸,总体质量分数在5%以下。本研究初步探明了不同茶类中脂质含量的特点以及组成,可为后续相关研究提供一定参考。