基于工程类知识的工业设计专业教学改革研究

2022-09-06刘冀伟

刘冀伟

工业设计是以工业产品为主要对象,综合运用科技成果和社会、经济、文化、美学等知识,对产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化的集成创新。工业设计的产品以功能设计、结构设计、形态及包装设计等为主要内容[1]。

产品的设计从设计制图的严谨准确表达,到设计材料与设计结构的结合,再到功能实现和机构运动的融合,都需要工程知识的架构和支撑[2]。工业设计专业虽然需要对工程知识有所了解和熟悉,却并不一定要深入的理论计算,其更加侧重实际应用和与工程技术人员的流畅沟通。因此工业设计专业工程知识教学内容和教学方式的设置,是以设计类专业学生知识体系的构建和未来发展方向为切入点和结合点的,着重考虑专业就业方向和企业实际需求[3]。而如何能在科技迅猛发展的大环境中,结合不断更迭的学生学情特色,在教学中融合发展的学习理念和更多的先进知识,是课程教学面临的挑战。

一、课程教学面临的主要问题

通过对企业用人需求的调研、与就业学生的沟通和对现有学生学情的分析,发现企业需要的是能够快速适应工作岗位,能够准确进行设计表达的设计人才。而一些已经就业的学生反馈,自己在校期间专注自身设计技能的提高,忽略了对设计描述能力的锻炼,并对知识产权的理解较为模糊。笔者在教学中发现,现有学生发散性思维能力强于逻辑思维能力,活泼性有余,严谨性不足。基于此,总结出教学中面临的三个主要问题。

一是教学内容问题。工程类知识不是通过一门课程就能够快速学习的,其涉及多门课程。各门课程内容要相互紧密衔接,需要尽可能缩短学生与企业接轨的时间,提高学生的设计实践能力。

二是教学设计问题。传统的单纯讲授形式不利于学生发散思维的延展,长期一对多的教学方式不能够充分将理论知识融会贯通。教师需要调整教学方式,进行必要的专题训练和加工实践。

三是学生学情问题。目前学生主体逐渐由90 后变为00 后。00 后学生普遍更具个性化的学习特点,对网络资料的接受度较高,网络交流能力显著提高,学习方式更多样化,更具灵活性,但如何调动其学习主动性,是值得思考的问题。

二、通过教学改革解决教学面临的问题

设计思维的形成和拓展是一个不断与社会发展接轨的过程。工业设计和产品设计专业中,工程类知识是支持设计方案得以实现的重要内容[4]。整个教学过程中,既要使专业方向与社会需求结合,又要兼顾00 后学生学习认知方式与认知能力的变化,让学生在学的过程中通过自身努力不断树立设计自信,提升设计表达的实践能力。

在认真思考教学中的问题后,基于专业特点,发现方案的创意设计与成果保护可以有效提升学生的学习兴趣,并能够对设计表达能力进行检验,更是设计类企业一直需要的设计品质。

(一)实现以任务驱动、成果导向结果为评价标准的教学形式

教师要结合00 后学生的学习特点,取消一对多的知识介绍形式,形成课前—课中—课后的线上线下点对点的教学模式。例如,通过雨课堂提前布置预习内容与课前线上问题,共享课堂设计方案,展示课上小组设计方案,应用表达评价、课后雨课堂数据分析和学生作业完成情况评价等,实现一对一的知识引导和学习情况评估。

在课程作业考核方面,每阶段的知识必须通过实际表达训练,不能停留在做工程题的形式。术业有专攻,设计类专业的学生,并不是机械专业等纯工科专业的学生,其学习工程类知识是为了产品设计方案有据可依,可以使产品顺利地得以生产,使其在未来进入企业后,可以流畅地和工程技术人员沟通。教师要把方案的创新性和可实现性作为综合评价学生工程类知识掌握程度的衡量标准之一,增加设计方案创新性、可行性、严谨准确表达性的成绩权重,侧重设计方案的完整性表述。

在工程类课程中,设计实际训练环节为课程学习过程的重要考核形式,并计入最终课程成绩。例如,在设计制图课程中,在熟练掌握国家标准和相关行业标准的基础上,安排日用产品的测绘与表达,从产品制图的角度,进行零部件的图学表达,并区分不同材料的产品图学表达;在设计材料课程中,在熟悉各大类设计材料和常用结构形式的基础上,对小家电产品进行材料和结构分析,从多种材料的应用、一种材料在某种形态表达时可采用的加工方法、加工工艺对某种材料应用于产品时的结构影响等方面,进行讨论与分析;在机构与设计课程中,不是侧重大量的零部件设计计算,而是从机构运动时的运动形式、功能实现、外在显现的效果等方面,引导学生理解“运动”可以给产品设计带来哪些特色、可以用什么材料来设计“运动”的构件、构件的连接结构形式如何表达、整个“运动”机构占用的空间体积与产品外观之间的尺寸关系等。这几门课程通过产品使得知识得以相互衔接、相互辅助,让学生在对知识日益巩固的情况下,充分地理解设计与工程知识之间的紧密关系,并能够逐渐养成严谨的认知和学习习惯,进而在需要综合应用工程类知识的创意设计课程中,学生可以将自己的发散性思维与理性表达能力进行较好的融合,既能够表达大胆的创意想法,又能够助力这些想法得以实现,同时也养成了良好的感性思维和理性思维相互碰撞和融合的思考习惯。

(二)引导学生树立知识产权意识,提高学生对设计知识与成果保护的认知

设计类专业的学生在设计之初,往往会忽略对知识产权的保护。此外,设计类专业学生在工程知识学习的过程中要注重严谨细致的逻辑表达。因此,在以成果为导向的教学过程中,教师要根据每个学生的实际情况,发掘学生的能力所长,要求其根据自身兴趣,以工程知识为基础进行一定的方案设计,方案描述以专利申请文件的撰写要求为参考,逐渐引导学生进行准确翔实的设计方案描述。这既是对设计方案的一种严谨表达和自我肯定,也是对设计知识实践和设计成果保护的更深入理解。

在进行方案设计时,鉴于专业特点,学生很容易完成建模,形成方案的设计表达。但方案中的很多细节结构设计并没有显示出来,只能看到几个构件。如果按照撰写专利申请文件的细致程度,整个方案往往会涉及几十个零件,经过这样细致的描述和反复的逻辑推敲,学生的设计方案不但可以完整地进行加工实践,取得良好的设计效果,而且还有助于提升学生的自信心。这样的设计描述,使得学生的方案实践性明显提高,对知识的渴求度也明显增强,00 后学生的竞争意识被调动起来,从而促进学生学习积极性的提高。

设计方案的知识产权,是设计师设计方案时必须考虑的,也是其在设计领域立足的根本之一。专利申请文件的撰写,是从设计构思到设计表述的完整过程阐述,要详细准确地描述设计方案,而这个过程恰恰是00 后学生容易忽略和逃避的,但却是最能帮助学生检验设计方案的创新性和可靠性的。通过这个过程,学生可以对方案进行可行性设计与理论推敲,从设计的角度提出方案构思,从方案实现的角度修订方案的表达,在反复的论证中夯实理论与实际的相互联系。这种踏实严谨的能力锻炼可以帮助学生快速融入社会,适应企业要求。

(三)构建以理论知识为基础的创新能力训练体系

方案的创新往往是产品设计“缺口”寻找的过程。学习工程类知识对于设计类专业学生来说,不是给设计进行条条框框的束缚,而是更好地帮助学生把天马行空的想象变为设计方案。教师可以针对学生特点设置创意设计思维引导环节,培养学生基于工程基础知识的创意思维,进而奠定实现产品创意设计的基础;结合每部分的理论知识,设置相应的训练课题,注重设计成果的创新和完整性表达,增加设计中运动元素体验、中华优秀传统文化元素凝练与表达、设计方案表达的可行性分析与逻辑严谨性表述训练环节。

00 后是有着明显个性思维的学生群体,其思维活跃,表现欲强。笔者在教学过程中发现,通过以成果为导向的目标明确课题训练,能够调动学生学习的积极性,提升其产品设计中的方案表达能力,使学生的积极性和主动性被同学之间良性的“小质疑”和“小竞争”调动起来,开始主动探求知识的准确表达和创意应用,让学生成为课堂讨论的主体,教师加以引导,从而迅速提升学生的创造性思维能力。例如学生经过创意思维引导后,联想到自己喜爱猫,进而设计出在校园里伸手抚摸流浪猫,流浪猫躲避的情景,并用机构运动的形式表现了这一过程。

(四)设置课程的知识训练题目,将中华优秀传统文化与设计表达进行紧密融合

单向地向学生输出和介绍中国制造的精神和大国重器的意义,对于追求个性表达和拥有奇思妙想的00 后学生而言,往往略显单薄。针对00 后学生特点,将中华优秀传统文化中的典型特点与工程知识的严谨表达相结合,设置课程训练题目,更符合学生目前的专业认知储备和个性实践表达状态。

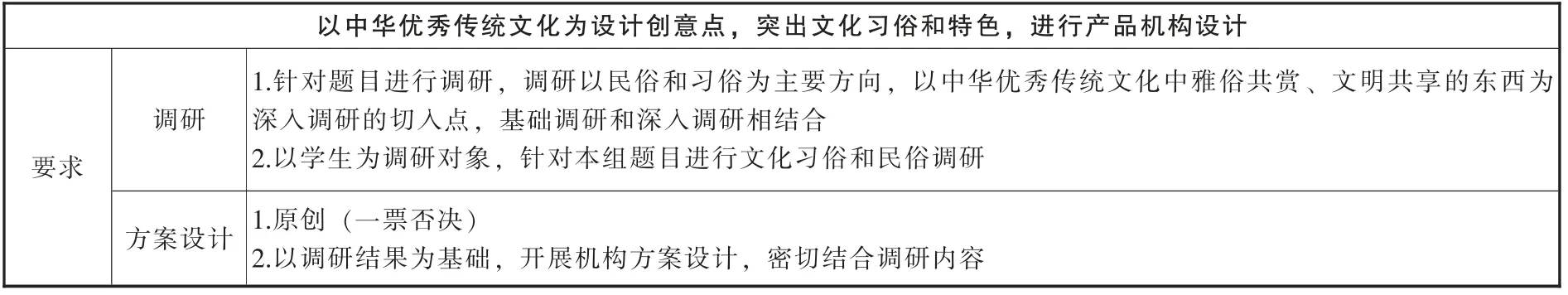

要结合文化特色进行方案设计的部分要求如表1所示。在工程类课程中引入中华优秀传统文化,引导学生凝练文化特点,并通过设计方案进行动态表达,具有一定难度。这个过程中,学生要能够明确文化的特色和表达方法,在熟悉文化代表性的基础上,利用所学内容完成训练课题,设计非静态的设计方案。这是一个设计创新也是知识应用的过程,能促进学生树立文化自信。

表1 课程训练部分要求

(五)建设以应用能力培养为主旨的内容体系

在机械工程基础课程的教学内容设置中,建立以理论知识为基础的创新能力训练体系,结合每部分的理论知识,设置相应的训练课题,注重设计成果的创新和完整性表达,增加设计中运动元素体验、中华优秀传统文化元素凝练与表达、设计方案表达的可行性分析与逻辑严谨性表述训练环节。以设计方案的创新为知识内容的切入点与结合点,以企业需求和实际设计表达为培养背景,以设计方案实践为知识综合应用的校验点,以目前设计实现的最新方法和加工技术为依托点,构建学生学习中较为完整的工程知识框架。方案的实践制作,可以是利用激光切割、3D 打印、智能硬件等技术手段实现的[5]。

总而言之,工程类课程知识是支持产品设计方案得以实现的重要内容[6]。整个教学过程既要保持专业方向与社会需求融合,又要结合学生的学情特点施以相应的教学方法。通过适当的教学方案调整,从贴合00 后学生群体的学习特点出发,结合专业培育方向,因材施教,以设计成果实现为导向,不断强化学生创造性思维的引导和培养,提升教学能力导向和需求导向的培养水平。通过以设计成果创新性为导向的评判形式,侧重学生知识应用能力和实践能力的锻炼和评价,使其成为一名合格的设计师。