农民工“同乡村”的社会网络和聚居区经济研究

——以深圳“四川村”为例

2022-09-06王宇渠周春山

杨 高 ,王宇渠,周春山

(1.广东财经大学 文化旅游与地理学院,广州 510320;2.广东财经大学 乡村振兴研究院,广州 510320;3.华南师范大学 地理科学学院,广州 510631; 4.中山大学 地理科学与规划学院,广州 510275)

一、文献综述

《2019年农民工监测调查报告》显示 2019年我国农民工总量达到 2.9亿人,比上年增长0.8%,其中,外出农民工超过1.7亿人,比上年增长0.9%。如此大规模的群体长期居住在城市,形成了具有社会标识和文化符号的农民工聚居区。近年来我国学者才开始对农民工聚居区进行研究,与国外学者对西方移民聚居区的研究相比,二者存在诸多差异。[1]

西方国家移民聚居区的研究重点关注聚居区社会空间,尤其是聚居区族裔经济,又称移民聚居区经济,其概念根植于“二元劳动力市场理论”和古典同化理论,是族裔企业和族裔商业在聚居区内聚集,经营者为族裔成员,并具有族裔特色的经济活动。[2]二元劳动力市场理论指出,有两种不同的劳动力市场,主劳动力市场和次劳动力市场,除了一些高技能的专业人员,大多数移民被纳入次级劳动力市场。[3]聚居区族裔经济应该包括四大要素:一定比例的族裔经营者,提供大量工作岗位,服务聚居区内外的族裔和非族裔成员,族裔企业和商业在聚居区内聚集。[3-4]族裔聚居区为聚居区族裔经济的发展提供了廉价劳动力、族裔网络的供给和市场的需求。[5-6]日本学者Sugiura在大量案例研究的基础上,总结了移民聚居区经济发展的四个阶段。[7-8]

农民工“同乡聚居”现象实质是外来农民工的一种自组织行为。20世纪90年代以来,大量农民迁往城市,通过亲缘和地缘等传统社会纽带,在特定的地域内与同乡聚居,形成“同乡村”或称为“乡缘社区”。[9]“同乡村”已经成为城市社会中的一个结构性事实,[10]血缘和地缘关系网络是同乡聚集的基础。[11-12]农民工社会网络在传统社会网络的基础上,有意识地加入一些新的元素,如同事、朋友、老板甚至政府官员,依据“差序格局”不断向以业缘和友缘为基础的次级社会网络拓展,从单纯的情感型向理性型转变。[13]农民工聚居区是新一代农民工寻求社会支持的主要场所,“同乡村”为农民工提供了职业获取、技能学习和适应城市文化的过渡性空间,促进了社会融合和农民工市民化。[14]同乡聚集有助于提高农民工的工资收入及其在迁入地的家庭团聚可能性。[15-16]也有研究表明同乡村带来较为封闭的交际态度以及存在再次职业流动的“惰性”。[17]

本文采用深度访谈为主的质性方法,以深圳“四川村”为例,重点阐述“同乡村”的社会网络和聚居区经济等社会空间特征,不仅试图与国内外已有研究进行对话,也希望为“同乡村”的空间治理和农民工市民化提供一定的参考。

二、案例地选取和数据来源

(一)案例地选取

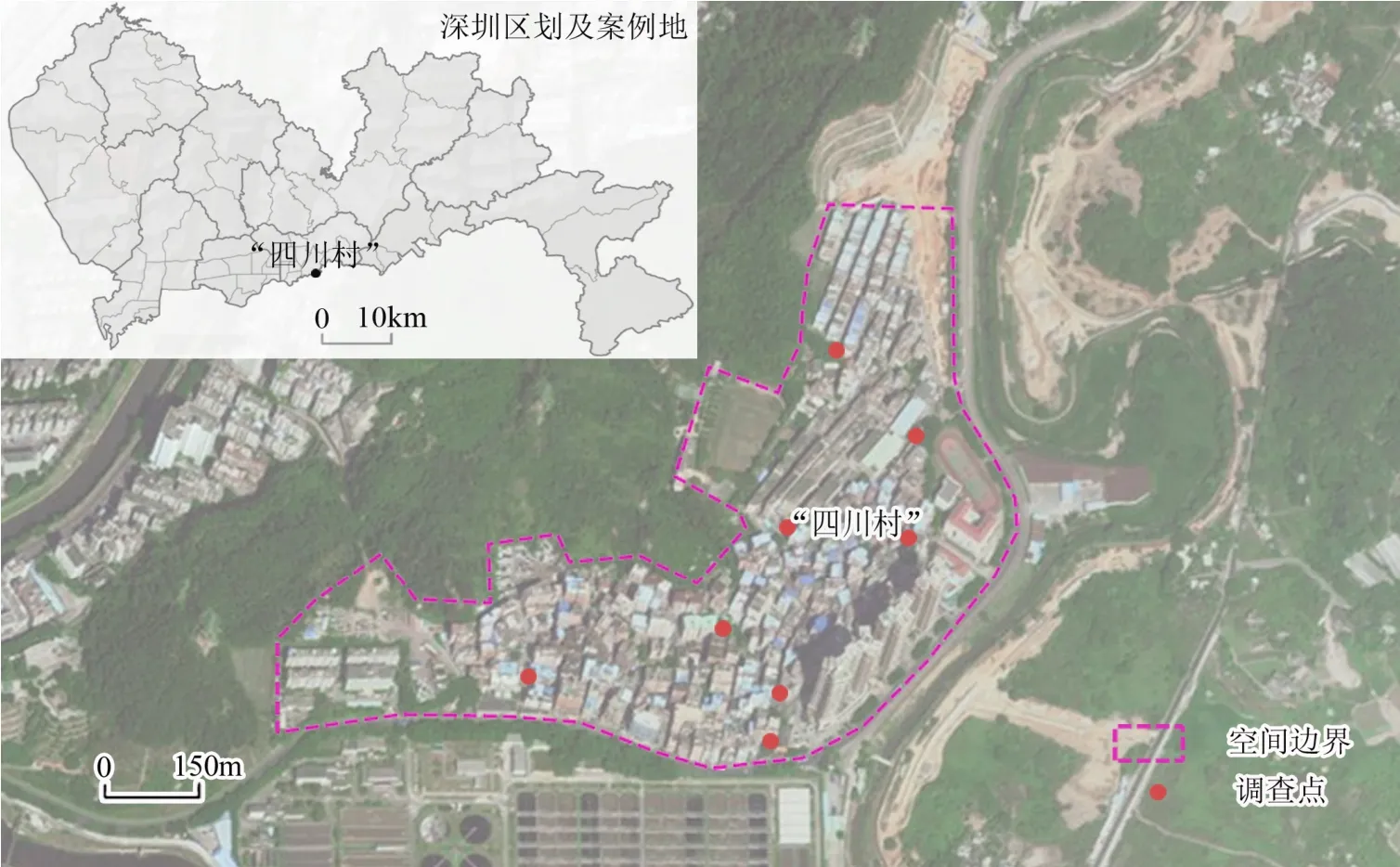

深圳作为改革开放的前沿阵地,是农民工较早流入和流入最多的城市,具有较好的典型性和代表性。相关数据表明深圳有大量“同乡村”,仅罗湖区就有13个。本文以四川达州人聚集的罗芳村(又称“四川村”)为例进行研究。罗芳村村民以姓罗和姓方为主。罗芳村区位优越,靠近罗湖中心区,东部是在建的边境口岸,与香港隔河相望(见图1)。20世纪90年代,深圳建设飞速发展,急需大量的建筑工人,部分四川达州人来到罗芳村,通过社会网络和跨地域的联系开始聚集,逐渐形成了今天的“四川村”。据调查,2015年罗芳村常住人口约2万,其中以四川达州籍农民工为主的外来人口超过九成,主要从事室内装修工作。早在2007年,罗芳村便成立了中国首个“同乡村”流动党支部,不仅是当地政府和农民工之间交流的桥梁,也成为农民工寻求就业机会和提升人力资本的重要渠道。

图1 “四川村”区位图、空间边界和调查点分布图

(二)数据来源

研究数据主要来源于2015年9月以及2016年2月至6月期间的深度访谈调查。访谈对象有街道办、社区居委会、流动党支部等社区管理者,当地村民以及20多位农民工。在访谈基础上,发放调查问卷103份,问卷抽样比例约为0.5%,先采取集中调查的方式,集中调查点主要位于“四川村”的牌坊入口处、罗芳工业区、东方学校等。每个集中调查点的问卷数量为5-8份,在集中调查外,根据空间距离进行了分散的随机调查,调查足迹几乎覆盖了整个“四川村”。此外,还依据罗芳村的行政边界,划分了“四川村”的空间边界(见图1)。

三、社会网络分布与社会支持网络的空间异质化

“四川村”农民工的聚集是寻求传统社会网络的支持和具有认同感的乡土社会。据调查表明,“四川村”农民工在求职途径上仍然主要依靠社会关系,占比达 69.4%,尤其是传统社会网络,该途径的比重达到 55.1%,下文将关注农民工社会网络的分布及社会支持网络。

(一)传统社会网络和现代社会网络空间分布的差异性

“四川村”农民工社会网络主要分布在聚居区内,比重达 43%,分布在聚居区外的比重为27%,平均分布在聚居区内外的比重是30%。以亲缘关系和乡缘关系为基础的传统社会网络主要分布在聚居区内,在聚居区内比重分别为 60.2%和 47.9%。而以朋友关系为基础的现代社会网络则主要分布在聚居区外,比重为 43.9%,以同事关系为基础的现代社会网络仍集中在聚居区内,比重为43%(见表1)。

表1 “四川村”农民工社会网络分布 %

(二)传统社会网络和现代社会网络规模的差异性

“四川村”农民工传统社会网络规模在 10人以上的比重达67%,而现代社会网络规模在10人以上的比重为36%(见表2)。“同乡村”已有研究表明该类聚居区会阻碍现代社会网络的建立,本文研究表明“四川村”农民工的现代社会网络规模较大,与“同乡村”阻碍与外界的交流不符,这可能与在迁入地生活年限有关。

表2 “四川村”农民工社会网络规模 %

(三)现代社会网络主要通过工作关系和传统社会网络构建

“四川村”农民工现代社会网络主要通过工作关系构建,该途径所占比重达到 56.7%,其次是通过乡缘和亲缘构建的传统社会网络,该比重为 22.7%,表明“四川村”农民工传统社会网络并未阻碍其构建现代社会网络。

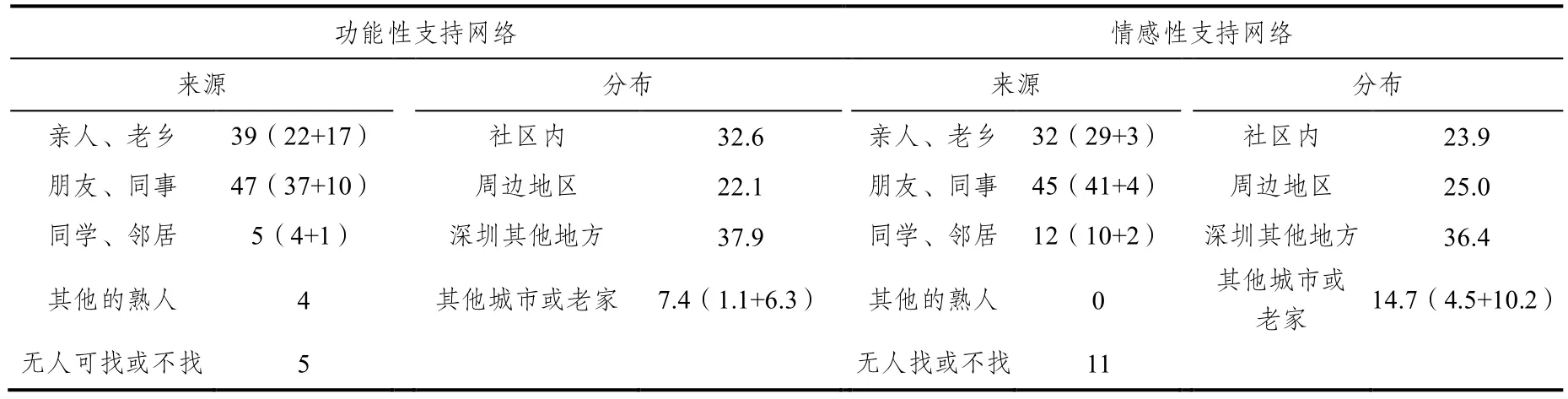

(四)以现代社会网络为主的社会支持网络主要分布在聚居区外

社会支持网络包括功能性、情感性和社会交往支持网络。“四川村”农民工功能性和情感性支持网络均以现代社会网络为主,主要分布在聚居区外(见表 3)。聚居区内传统社会网络的功能性大于情感性。“四川村”传统社会网络在为农民工提供功能性和情感性支持中依然发挥着重要作用。此外,跨地域社会网络对农民工的功能性和情感性支持也占有一定的比重。在“四川村”,农民工家庭成员和来自同一地方的亲密朋友是工程队成员和装修公司所需资金的主要来源。我们采访的大多数包工头和装修公司负责人都认为该筹集方式最快、最简单、最安全。

表3 “四川村”农民工社会支持网络 %

四、以室内装修为主的聚居区经济发展研究

农民工有一大特点即“暂居性”,不少农民工并不打算长久定居在移居地,而只是作为过渡站,一旦实现所追求的目的便返回故乡,他们被称为“暂居者”。这种“暂居性”给农民工带来了特殊影响,比如,农民工集中从事某种特定职业,从而在农民工共同体内产生认同感。“四川村”农民工集中从事室内装修,“四川村”被称为家装工人的“人才市场”,形成了初具规模和相对完整的产业链,需泥水工、电工、油漆工、木工等不同工种的务工人员。“四川村”的室内装修经历了从个人到工程队再到装修公司的发展历程。

(一)聚居区经济的形成过程

“四川村”聚居区经济的发展可追溯到 20世纪80年代末90年代初,该时期正是深圳快速发展时期,尤其是处于中心城区的罗湖区。由于需求量大,进入门槛低,加上原有的一些经验,进入建筑行业成为最早一批来深圳罗湖的四川籍务工人员的优先选择。虽然建筑行业包括室内装修、主体建筑、室外装饰等,但存在工作强度、收益期限等方面的较大差异。室内装修工作由于其强度相对不高、周期短、收益快,迅速成为四川籍农民工工作的首选。最初从事室内装修的还有潮汕人,但四川达州人和他们相比更能吃苦,工程完成的质量和效率更高,聚居区内部及周边地区的室内装修基本由四川达州人完成。

90年代中后期室内装修业务开始拓展,在没有足够资本和市场影响力的情况下,“四川村”农民工组建工程队,主要承接建筑公司转包的项目。由于部分工程需要资质,于是开始挂靠其他装修公司,逐渐走上制度化和市场化。但挂靠其他装修公司,利润会有较大影响,因此逐渐成立自己的公司,如今已有近10家装修公司,从“个体”演变为“公司+个体”的服务模式。无论包工队还是装修公司,其业务除了作为大本营的罗湖区,现在已经扩张到整个深圳市,甚至广东省的其他城市以及内地的部分城市(如新疆喀什)。

随着城市的发展转型,装修工作的技术要求越来越高,这让老一辈装修工人难以适应,由于年轻一代相对来说掌握的现代技术更多,加上已建立的业务关系和项目网络,“四川村”依旧是达州人从事装修工作,寻找装修业务的重要据点。

“以前在老家做过村支书,后来由于各种原因到了深圳。因为这里装修市场比较好,这个工作容易上手,并且收入不错,后来就自学成为室内装修的泥水工”(泥水工,53岁)。

“来到这里的老乡们,没有能力没有钱,很难找到体面的工作。‘四川村’的装修人才市场比较火热,这门技术比较容易掌握,加上有老乡手把手地教,更多的四川达州人进入这个行业”(流动党支部成员,51岁)。

“最开始是通过亲戚、老乡的介绍进入装修公司,慢慢成长为公司的骨干和很多项目的负责人,也因此积累了大量的社会关系。随后自己出来单干,成为小包工头,通过在公司积累的关系,以及这边的亲戚、老乡找活干(包工头,38岁)。

(二)聚居区经济的特征

“四川村”为农民工提供了就业岗位,装修行业需要泥水工、木工、电工、油漆工等工人,在这里通过传统的乡缘、亲缘关系可找到就业机会,成为农民工寻求就业机会的“人才市场”。此外,虽然聚居区经济的运行是基于熟人社会,但“四川村”内部并非室内装修服务的主要对象。

“四川村”聚居区经济具有弹性的生产体制。室内装修在管理、生产和工作服务等方面都较为灵活。一是分配方式灵活,按工作天数或实际完成的工作量核算分配。二是工作时间灵活,有时连续工作一个月甚至几个月,有时又会休息十天半个月。三是工程队和装修公司的规模较小,能及时响应市场。因为在大多数情况下,服务商必须按建筑单位意愿进行室内设计,其弹性服务体制便能更好地适应建筑单位的需求。四是采用学徒制,不少未满18周岁的青少年跟着亲戚或老乡来到“四川村”成为学徒,并由有经验的老乡带着从事室内装修。他们的工资很低,但工作量并不低。学徒制的存在使得“四川村”室内装修以更低的成本和更具市场竞争力的生产协作方式使其生产体制更具灵活性。

“四川村”聚居区经济具有族裔特色。包工头或公司领导与普通工人基本来自同一地方,拥有相同的生活习惯、文化习俗和较高的社会认同感。这样的地缘文化纽带缓解了雇主与雇员之间的紧张关系。在这样的关系里,融合度更高,更为团结,任务执行起来也比较顺利,加上内部多劳多得的分配制度,更有利于调动积极性,更快更好地完成项目。从事室内装修的主力军是包工队,包工队几乎都是临时组成,一有项目,包工头便临时组建一支装修队伍,包括泥水工、木工、电工、油漆工等。这说明只有在较为密切的社会网络支持下,才能迅速地完成工程队伍的组建。

因此,“四川村”聚居区族裔经济活动具有弹性的生产特性,并且族裔经济活动和服务市场正在不断扩大,并未受到聚居区内部因素的制约。

(三)聚居区经济的发展阶段

根据“四川村”聚居区经济与居住空间的发展历程,本文认为“四川村”处于第二阶段(族裔聚居与族裔经济共生期)向第三阶段(族裔经济主导期)转变的过渡期,即目前“四川村”的移民群体仍在聚集,但移民经济服务范围已经扩展到整个城市。第二阶段强调族裔群体和族裔经济的相互促进及共同增长。一方面,族裔经济的发展吸引更多的族裔群体,另一方面,族裔群体的聚集促进族裔经济的扩张,聚居区展现出居住、商业和社会网络的多功能性。第三阶段,族裔聚居区开始分散,族裔经济进一步聚集,服务对象包括族裔聚居区移民和聚居区以外的主流社会的非本族裔成员,聚居区更多表现为商业功能。

五、结论和建议

本文主要考察了“同乡村”的社会网络和聚居区经济的社会空间特征,通过对“四川村”的深度调查,发现其有以下特点:

第一,“四川村”农民工社会网络主要分布在聚居区内。传统社会网络的规模大于现代社会网络,同乡村已有研究表明该聚居形式会阻碍次级社会网络的建立,本文研究表明“四川村”农民工的次级社会网络较为宽广,与同乡村阻碍与外界的交流不符,但需在未来研究中做进一步探讨。农民工的现代社会网络主要通过工作关系和传统社会网络构建,传统社会网络并未阻碍其构建现代社会网络,反而在构建现代社会网络方面发挥着重要作用。“四川村”农民工获取社会支持网络主要依靠的是现代社会网络,所依靠的社会支持网络主要分布在聚居区外。基于亲缘、地缘的传统社会的“差序格局”正在发生转变,农民工开始更相信现代社会网络,农民工原先判定社会网络成员关系的依据正在发生变化。

第二,“四川村”形成的以室内装修为主的聚居区经济包含四大要素,有一定比例的经营者和管理者,且均来自族裔内部,能为本族裔的成员提供就业岗位,族裔企业在聚居区内有聚集,经济活动有族裔特殊。但与已有研究相比,其族裔经济活动更具有弹性的生产特性,并且族裔经济活动和服务市场正在不断扩大,并未受到聚居区内部因素的制约。“四川村”聚居区经济发展目前处于族裔聚居与族裔经济共生期向族裔经济主导期转变的过渡阶段。未来研究可跟踪“四川村”的发展以及寻求更多的案例研究,以便总结出中国农民工聚居区经济发展的特色和规律。

基于上述结论,本文提出“同乡村”治理的以下建议:首先,需要提供多方服务,并实现服务主体、服务内容和服务方式的多元化。服务主体包括社区工作站、半官方组织、民间组织、企业和社会等,服务内容包括生活帮扶、就业支持、组织社区活动、社区养老和小孩照料等,服务方式可以是面对面的交流和帮扶,也可以是社会网络形式的支持,从而培养农民工的社区归属感或共同体意识。其次,政府应允许农民工保持原有的乡土特色,在“同乡村”重构自己的文化社区。未来可采取原地渐进式更新策略,先进一步改善基础设施和公共服务,提升治安管理,加大职业培训,随后注重廉租房和经济适用房的供给。最后,“同乡村”的治理离不开社会的帮助,加强农民工自身组织建设的同时,需要社会组织的帮扶和支持。社会工作者通过各种途径帮助农民工更好地融入城市,解决可能遇到的困难。“同乡村”的治理在加强从上而下治理的同时,应结合自下而上的建构,鼓励成立农民工自治组织,如同乡会、同业会等,通过农民工自己的基层组织,将农民工的个人行为嵌入到集体利益中。最后,还需加强迁出地与迁入地的协同治理,让农民工的外出迁移成为有序流动。