成都新型城镇化发展水平测度及时空演变分析

2022-09-06王耀武

陈 登,王耀武

(哈尔滨工业大学(深圳)建筑学院,广东 深圳 518055)

经过改革开放后的快速城市化,我国城镇人口比例由 1978年的 17.92%提升到 2020年的63.89%。但我国城镇化质量普遍不高,农业农村发展滞后,并呈现出城乡二元结构的矛盾日益突出、“三农问题”日益严重和区域发展日益不均衡的发展格局。[1-2]在此背景下,党的十八大基于人与自然生命共同体的理念,提出走新型城镇化道路,坚持人口、资源与环境相协调的绿色发展模式,推进产城融合,优化产业结构,引导大中小城市和小城镇合理布局,促进农村剩余劳动力的有序市民化和公共服务的均等化,实现当前传统“物的城镇化”向新的“人的城镇化”转换,从而满足人民群众日益增长的美好生活需要。[3]同时,统筹城乡引导城乡一体化发展,促进城乡的深度融合和共同繁荣,从根本上破解城乡二元结构和解决“三农问题”,实现我国城镇化发展由高速度向高质量的转换,从而确保城镇化进程的全面协调均衡和可持续发展。[4]成都作为全国统筹城乡综合配套改革试验区,自2003年以来,率先在统筹城乡发展的重点领域和关键环节改革创新,不仅实现了城镇化发展速度的飞跃,而且城镇化质量得到了显著提升。科学客观揭示成都新型城镇化发展的特征和规律,有利于实现对新型城镇化进程的动态监测,为科学决策和合理规划提供支撑,这对于其他地区的探索具有非常重要的参考和借鉴意义。基于此,本文将对成都市所辖20个县级行政区2003—2018年的新型城镇化发展水平进行测度,并分析其时空演化特征。

目前,关于新型城镇化发展的研究主要可以细分为两类:一是关于新型城镇化的起源、内涵、特征、规划和实施路径等理论研究,学者们认为新型城镇化以人为核心,强调的是城镇内涵增长和质量持续升级,其基本特征包括城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居与和谐发展,属于可持续发展的集约、智能、绿色、低碳型城镇化。[5-9]上述研究分析了新型城镇化的构成要素、基本特征和实施路径,但内涵界定依然抽象,且针对性相对不足。二是不同区域不同尺度下新型城镇化发展的测度评价、协调耦合性、影响因素等量化分析,学者们使用单一指标或复合多指标方法,采用主观赋权法、客观赋权法或主客观相结合赋权法,开展了省域、市域尺度下的定量分析。[10-12]

总之,不同学者开展的新型城镇化研究内涵理解上各有差异,构建的指标体系也不尽相同,且西部地区的研究成果相对薄弱,特别是微观县域尺度下的相关研究,难以精细展现区域发展特点。同时,长时间系列下的时空演变分析较少,一定程度上忽略了城镇化发展固有的动态性和空间性。本文在已有研究基础之上,采用因子分析法与GIS技术相结合,对2003—2018年成都新型城镇化发展水平进行客观测度评价,并分析其时空演变特征,科学揭示其时空演化规律。

一、数据来源与研究方法

(一)研究区域

改革开放后到2003年,经过快速的城市化和工业化进程,成都已经逐步发展成为特大型城市,但同时也呈现出典型的大城市带大农村的区域发展格局,突出表现为人口城镇化速度落后于工业化步伐、区域发展极不均衡、城乡居民生活差距逐步扩大,城乡二元发展结构突出。在此背景下,结合实际情况,成都政府于2003年开始了新型城镇化道路的探索,核心内容包括“三个集中”“六个一体化”以及农村“四个基础工程”等,逐步形成了涵盖人口、空间、经济、社会和生态等领域的新型城镇化发展路径,为全国深化改革提供了一定的经验和示范。[13]到 2018年,成都人口城镇化率为60.94%,城乡居民收入比为2.64:1,消费支出比为 3.08:1,在城镇化发展速度显著高于全国同期平均水平的同时,城乡差距得到了更大幅度的改善,城乡二元结构得到了有效缓解,城镇化质量得到了明显提升。

为了形象揭示成都新型城镇化发展的空间分布特征,本文参考成都市的三环线,整个成都由内到外区分为中心城区(锦江、青羊、金牛、武侯、成华)、近郊区(龙泉驿、青白江、新都、温江、郫都、双流)和远郊区(金堂、大邑、蒲江、新津、都江堰、彭州、邛崃、崇州、简阳)三个圈层。

(二) 研究方法

1.指标体系构建与数据来源

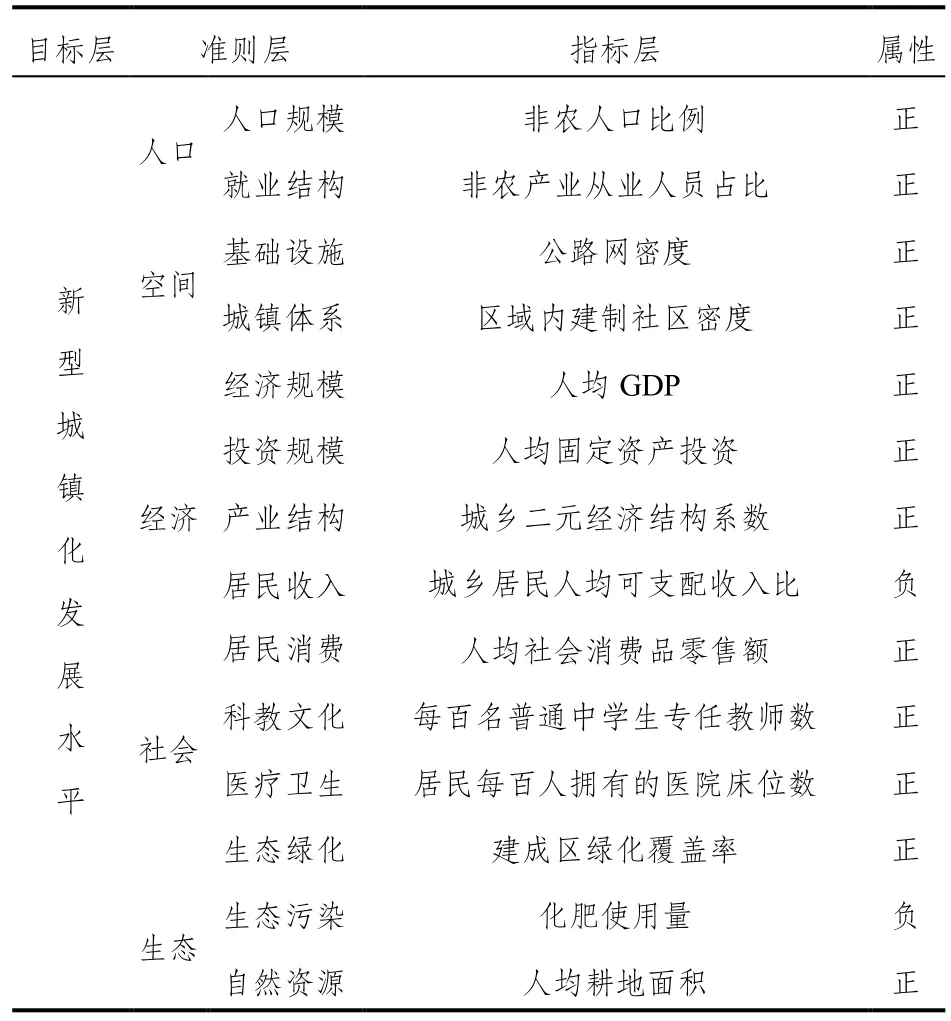

新型城镇化是人口、空间、经济、社会和生态五位一体的城乡一体化发展,是上述五大领域不同要素在区域内的融合发展和协调共生过程,具有明显的空间性和动态性。[14]因此,本文认为新型城镇化通过人口、空间、经济、社会和生态的相互作用、相互影响和相互协调,促进各要素的自由流通和有机整合,实现城乡深度融合和共同繁荣,进而确保发展成果和现代文明的全民共享。这其中,人口是主体,空间是载体,经济是基础、社会是目标,生态是保障,通过它们的和谐共存和有机融合实现城镇化发展速度和质量的统一。与传统城市化相比,其内涵突出表现为人本性、协同性、全面性和可持续性,因此,对新型城镇化的测度,不仅要关注传统城市化的人口、经济和空间等领域,还要重点关注居民生活、社会和生态等方面以及上述各领域的城乡统筹情况。[15]

本文基于新型城镇化的科学内涵,参考《国家新型城镇化规划(2014—2020 年)》中的指标,借鉴已有研究成果,结合成都的资源禀赋、新型城镇化探索的主要内容和特色,遵循科学性、系统性、全面性、可操作性原则,考虑数据的可得性,从人口、空间、经济、社会和生态等五大方面选取 14个指标构建县域尺度新型城镇化发展测度评价指标体系(见表 1)。[16-18]指标体系各指标原始数据来自研究时间段内相关的统计年鉴、统计公报、工作报告以及其他材料,主要包括2004—2019年的《中国统计年鉴》《四川统计年鉴》和《成都统计年鉴》等。

表1 新型城镇化发展测度指标体系

2.研究方法

客观赋权法能够避免主观赋权法的主观臆断性、不可靠性与共线性问题,在综合对比主成分分析法、因子分析法、熵值法、灰色关联分析法等方法的优缺点以后,本文选用因子分析法作为指标权重的计算方法。主要原因在于其降维技术非常适用于多指标综合评价,能够保证分析结果的科学性、客观性和精确性;同时提取的公因子具有一定的命名解释性,能够提供新型城镇化发展的细节性信息,有利于实现区域新型城镇化发展进程的科学监测、动态评估和实时预警。

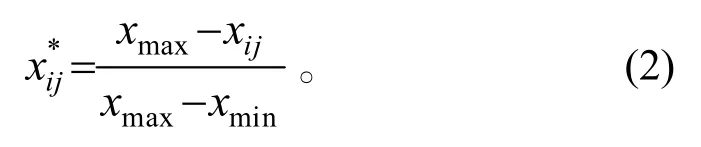

由于指标体系各原始指标量纲不同,且指向不一,为了便于进行综合对比分析,本研究使用归一法对各原始指标值进行标准化处理,转化为无量纲差别、同趋势化的标准值。

对于正向指标:

对于逆向指标:

其中,xij、xmax、xmin和分别为第i项指标的原始值、最大值、最小值和标准化后的指标值。

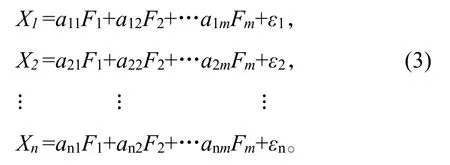

因子分析法基于变量内部依赖关系的探测,依据它们相关性大小将原始变量降维成几个相互独立的综合因子,并代表原始变量的绝大部分信息,其数学模型如下:

矩阵形式可简写为:

其中X=(X1,X2,…,Xn)T为原始变量集;F=(F1,F2,…,Fm)T为所提取的m个公共因子集合;A=(aij)n×m是因子载荷矩阵,ε=(ε1,ε2,…,εn)T为特殊因子集合。在具体使用过程中,先要进行因子分析法的适用性检验,通过后选择合适方法提取因子载荷矩阵,然后确定提取的公因子个数,接着进行因子旋转以方便命名,并根据旋转后的特征根确定公因子权重,最后集成为一个综合性指数。

权重计算方法参考公式(4), 其中m为提取公因子的数量,λi和wi分别为第i个公因子对应的旋转后的特征根及其权重:

在得到各指标的相应权重后,通过式(5)便可计算得到各研究地区的新型城镇化发展指数(NUDI,New Urbanization Development Index),它代表各研究地区的新型城镇化发展水平:

为了进一步识别区域新型城镇化发展的演化趋势,探测变化发生的核心区域,进一步计算出NUDI的变化率(New Urbanization Development Index Change Rate,NUDICR),公式如下:

其中,NUDIi和NUDIf代表起始时间和终止时间的新型城镇化发展指数,T代表前后两个时间的间隔,本文取值为5。

二 结果与分析

(一) 成都新型城镇化发展水平测度实施与验证

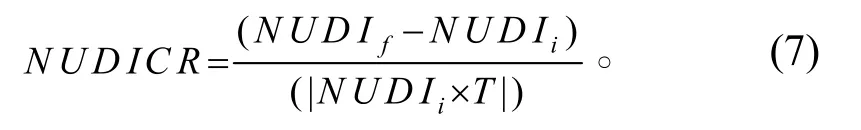

首先,在收集完指标体系所有指标的原始值以后,计算成相应的指标值,并进行数据的一致性和精确性检查,形成原始样本数据集,结合指标属性,参考式(1)和式(2)进行标准化处理,得到完整的样本数据集。接着,将样本数据集导入 SPSS21,进行因子分析法适用性检验,KMO测度和Bartlett球体检验结果表明:KMO数值为0.853,Bartlett球体检验的卡方值较大且对应的相伴概率为 0,说明样本特别适合进行因子分析。随后执行因子分析操作,结合因子分析的碎石图,本研究最终确定提取三个公因子:F1、F2和F3。参考最大方差正交旋转后的成分矩阵,依据大小排序,F1在建制社区密度、人口城镇化率、人均耕地面积、非农产业从业人员占比、人均社会消费品零售额、居民每百人拥有的医院床位数、化肥使用量和城乡居民人均可支配收入比等8个指标上载荷较高,与社会管理、居民生活和生态发展等高度相关,称其为新型城镇化发展的结构公因子。F2则在人均固定资产投资、建成区绿化覆盖率、人均GDP、公路网密度、每百名普通中学生专任教师数上载荷较高,与基建、投资和财政等经济活动息息相关,故称之为新型城镇化发展的速度公因子。F3仅在城乡二元经济结构系数上载荷较高,反映的是城乡产业发展的均衡情况,因此称其为新型城镇化发展的质量公因子。F1、F2和F3对应旋转后的特征根分别为5.477、4.111和1.208,参照式(5)和式(6),分别计算出成都市辖 20个县级行政区在不同研究年份各自的新型城镇化发展指数。最后,使用层次聚类法将全部 80个新型城镇化发展指数区分为极低水平(Ⅳ)、低水平(Ⅲ)、中等水平(Ⅱ)和高水平(Ⅰ)四类,并使用ArcGIS 10.2实现了上述分析结果的空间可视化表达,见图1。

图1 成都市2003—2018年新型城镇化发展的空间分布

研究期间,成都官方发布了代表性年份的统筹城乡发展评价监测报告,报告由68个指标综合分析后得到,将本文测度结果与上述监测报告进行对比分析,结果发现二者结果高度一致,且各领域的发展状况和细节性信息契合度高,只是个别地区存在全市排名上的细微差别。这充分说明本文构建的新型城镇化发展测度指标体系具有良好的科学性、系统性、客观性和有效性,能够使用更少的量化指标,实现成都新型城镇化发展水平的科学客观精确测度。

(二)成都新型城镇化发展的空间分布

如图1所示,自2003年至2018年,整体上成都的新型城镇化发展水平逐步提高,且存在明显的空间聚集现象。具体来说,由内向外自中心城区到近、远郊区,新型城镇化水平逐渐降低,依次呈现出高—中—低的空间分布格局;同时,中心城区、近郊区和远郊区内部呈现出明显的均质空间聚集状态。本文称这一现象为成都新型城镇化发展的梯次空间分布,这表明成都存在明显的城乡二元发展结构。

在 2003年,成都市整体新型城镇化水平很低,突出表现为除了中心城区处于中等水平外,近、远郊区所有地区均处于低水平或极低水平状态,且有5个地区处于极低水平。中心城区、近郊区和远郊区新型城镇化发展指数的平均值分别为0.247、-0.770和-0.872,整个成都市新型城镇化水平呈现出极其明显的梯次空间分布格局。到了 2008年,所有地区均跨越了极低水平这一类别,低水平地区占比55%,但中等水平覆盖地区数量相对于 2003年增加了80%,这表明成都的新型城镇化水平有了一定程度的改善。究其原因在于近郊区的龙泉驿、温江和远郊区的都江堰、大邑在这一时期取得了明显进步,这使得依圈层逐渐降低的空间分布格局开始出现松动。在2013年,随着改革探索的进一步深入,成都市的新型城镇化发展水平得到了进一步提升,突出表现在中心城区的锦江、青羊、武侯和金牛等区进步成高水平地区,中等水平覆盖的地区数量在 2008的基础上进一步增加66.67%,成为主导类型,这使得梯次空间分布格局分化更为明显,“全域成都”发展规划的实施,使得成都新型城镇化发展开始呈现出协同并进的良好局面。2018年,成都市所有地区均超越了低水平状态,近、远郊区开始出现高水平地区,中心城区、近郊区和远郊区新型城镇化发展指数平均值分别为1.129、0.355、0.266,在 2003年的基础上分别增加了 0.882,1.124,1.138。近、远郊区的显著进步使得梯次空间分布格局被进一步打破,但是依然需要进一步加强简阳和金堂这两地区的发展。

成都市20个区在2003、2008、2013和2018年新型城镇化发展指数的平均值分别是-0.562、-0.179、0.232和0.508,其对应的变异系数绝对值分别为0.901、1.336、1.292和0.372。这说明经过多年的改革和探索,成都的新型城镇化水平在逐步提高。在此过程中,各地区间的差距经历了一个先上升然后显著缩小的过程,这使得城乡二元结构得到了有效改善。总之,随着探索的逐步深入和完善,成都中心城区、远郊区和近郊区在新型城镇化发展水平上的差距逐步缩小;同时,这三个圈层内部不同地区之间的差距则有所扩大,在二者的共同作用下,使得依圈层逐渐降低的新型城镇化发展梯次空间分布格局被逐渐打破,新的发展格局正在逐步形成。

(三)成都新型城镇化发展的演化趋势

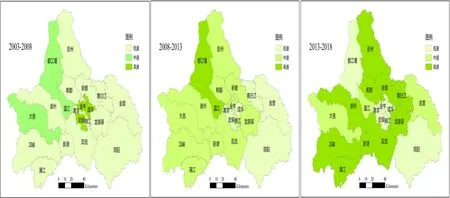

参照式(7),我们进一步计算出来了各地区在三个对应时间段内的新型城镇化发展指数变化率(NUDICR),紧接着对其进行统计学分析,所有NUDICR的平均值是 0.388,低于 0.388的NUDICR平均值为 0.127,最后将全部 NUDICR依据<0.127、[0.127,0.388]、>0.388区分为低速、中速和高速三类,并实现了结果的空间可视化表达(见图2)。

图2 成都市2004—2013年城乡一体化发展指数变化率

仔细观察图2,在2003—2008年间,全部20个区域中,14个属于低速上升区,只有中心城区的金牛、武侯和成华处于高速提升状态。中心城区、近郊区和远郊区对应的NUDICR平均值分别为0.588、0.155和0.04,说明此时期成都的新型城镇化改革和探索刚开始起步,变化主要聚焦在中心城区。到了2008—2013年间,全部近、远郊区15个区中的12个以中、高速领先于其他地区,温江和都江堰更是处于高速提升阶段,由内向外三个圈层的NUDICR平均值分别为0.155、0.526和0.241,说明成都新型城镇化水平进步的核心区在逐渐向外蔓延。经过一系列的改革与探索,在2013—2018年间,成都的新型城镇化发展进入全面提升阶段,不仅体现在近、远郊区的发展速度均明显高于中心城区,而且突出表现为远郊区77.78%的地区NUDICR数值高于上一时期,统计结果也显示远郊区的NUDICR平均值最高,这说明成都新型城镇化水平提升的核心区进一步向远郊区外延,成都的新型城镇化发展模式呈现出良好的全面性、有效性和可持续性。

对应于三个研究时间段,成都全市20个地区NUDICR的平均值分别为0.220、0.305和0.639,说明成都的新型城镇化进程一直在加速。伴随着这一进程的是进步的核心区域逐渐外延,由中心城区逐步向近郊区和远郊区蔓延,且近年来,近、远郊区发展速度更快。这一切均表明成都的新型城镇化发展探索卓有成效,能够促使成都的发展结构由二元逐渐向一元演化,最终实现全域的全面协调均衡和可持续发展。

三、结论与建议

本文基于新型城镇化的科学内涵,借鉴已有相关研究成果,结合成都新型城镇化实践主要内容和特色,设计了面向县域尺度的新型城镇化发展测度评价指标体系,对成都2003—2018年新型城镇化的发展水平、时空演变特征及演化趋势进行了实证分析。结果发现:第一,自2003年以来,成都整体的新型城镇化发展水平逐渐升高,且市辖20个县级行政区间的差距在逐步缩小。第二,成都新型城镇化发展呈现出非常明显的由内向外依圈层逐渐降低的梯次空间分布格局,但随着探索的逐步深入,总体上中心城区、近郊区和远郊区在新型城镇化发展水平上的差距逐步缩小,局部上三圈层内部不同地区间的差距则有所扩大,使得均质空间分布格局逐步被打破。第三,成都新型城镇化进程一直在加速,进步的核心区逐渐由中心城区向近郊区和远郊区蔓延,这有利于实现区域发展结构的提升和优化。

基于上述结论,我们认为成都必须走生产发展、生活富裕和生态良好的发展之路,并促进它们之间的融合共生,从而进一步改善和优化区域发展结构,形成城乡一体化新格局,实现全域的协调均衡和可持续发展。首先,中心城区、近郊区和远郊区需要结合各自的资源禀赋、特色优势和发展现状,依托科技创新推进绿色低碳型的高质量发展,因地制宜实现各自经济实力和质量的双提升,从而进一步缩小当前彼此间的差距,为其他领域的改革和探索提供必需的物质支撑。其次,补齐三圈层在基础设施配套上的差距和短板,形成多层次兼具网格效应的基础设施网络,提升中心城区对周边地区的辐射拉抬能力的同时,增强近、远郊区吸纳中心城区产业转移承接能力,构建圈层间特色鲜明、优势互补的发展格局。最后,不断深化土地产权制度和社会管理体制改革,加速农村各项事业的全面发展,逐步实现城乡公共服务的均等化。通过上述方面的努力,全方位缩小当前三圈层在新型城镇化发展各领域的差距,促使城乡一元发展格局早日形成。