基于课堂演示实验的《土力学》课程教学改革探讨

2022-09-06童晨曦赵春彦万慧慧

童晨曦,赵春彦,张 升,阮 波,万慧慧

(1.中南大学 土木工程学院,湖南 长沙 410075; 2.长郡外国语实验学校, 湖南 长沙 410002)

土是由固体、液体、气体三相按一定比例所组成的散粒体材料。不同于钢筋、混凝土等人工建筑材料,土的力学性质往往不能通过材料力学、结构力学、弹性力学等以连续介质为基础的相关力学课程简单求得。经过前人长期的工程实践与归纳总结,《土力学》最终发展成为了一门以研究土体强度、变形以及渗透特性为主的学科,并作为土木、交通、水利、采矿工程等专业的核心课程,也是学习后续基础工程、地基处理与加固等专业课程的重要基础课程。

《土力学》课程所涉及的大量理论知识常常来源于工程实践和科学实验[1],随着土力学测试手段的更新与发展,土力学理论至今仍然处于不断发展和完善的过程中。由于土力学理论常常建立在各种经验和假设的基础上,且一些重要的概念和现象较为抽象,导致学生通过常规的课堂教学无法深刻、准确地理解和认识这些概念和现象。为此,国内外高校的《土力学》课程普遍采用实验教学结合课堂教学的教学模式。课堂演示实验被认为是传统课堂教学与实验教学的“桥梁”,在国外高校的《土力学》课程教学中被广泛采用,取得了较好的教学效果。课堂演示实验,顾名思义,即在课堂教学中引入演示性实验,教师借助一些简单易携带的装置,在课堂上向学生直观地展示一些土力学的概念,这不仅能够加深学生对知识点的理解,还能激发学生的探索求知欲、培养学生的科研素养。

我国高校在开展课堂演示实验教学方面起步较晚,目前仅有少数几所高校的个别教师在课堂演示实验方面做过一些尝试与探索。比如,东南大学邵俐等[1]开创性地研发了毛细水运动演示实验装置、土体触变性演示实验装置;浙江大学林伟岸等[2]研制了包括土体主动和被动破坏演示仪、砂土剪切体积变形演示仪、饱和土体振动液化演示仪等在内的7套课堂演示实验设备;河海大学沈扬等[3]则在实验设备尺寸上作了有益的改进,将实验装置分解成不同模块,更能发挥学生的动手能力;同济大学梁发云等[4]设计了模拟饱和土渗流固结的课堂演示装置。上述尝试均取得了较好的教学效果,且通过这种较“新”的教学模式能够扭转土力学在学生心中较“土”的思维定势,值得进一步推广与普及。但总体而言,国内高校在课堂演示实验的探索仍然较少,相关的简单演示仪器仍需大力发展研制。针对《土力学》课程教学中存在的一些共性问题,对开展基于课堂演示实验的《土力学》课程教学改革进行了分析和探讨,对课堂演示实验的内容作了进一步的讨论,最后以有效应力原理为例,阐述了课堂演示实验的思路。

1 《土力学》课程教学中存在的问题

根据高等学校土木工程专业本科教学培养目标和培养方案及课程教学大纲(简称大纲),《土力学》课程应安排48个学时(含实验学时),国内不同高校的《土力学》课程根据专业的不同侧重点,在大纲要求的基础上对学时略有增减。以中南大学为例:《土力学》总学时为48学时,其中,实验学时为8学时,具体包括土的密度及含水率测定、土的液塑限测定、土的最大干密度及最优含水率测定、土的固结/直剪实验、以及土的动/静三轴实验(仅教师演示)。无论是课堂教学还是实验教学,大量的实践表明,实际的课程教学效果由于种种原因难以达到预期效果,大多数高校存在一些共性问题,下面将分别展开说明。

1.1 《土力学》课堂教学

(1) 《土力学》课堂教学形式单一,学生积极性难以调动。自教育部要求高等教育“本科为本”扭转重科研轻教学现状以来,国内高校越来越重视教学改革。主流的教育理念无不例外地强调了调动学生主体积极性的重要性。然而,目前大多数高校的课堂教学仍然以“教师讲,学生听”为主的授课方式,《土力学》作为一门重实践的课程,如何提升学生主动探究土力学基本理论并解决实际工程问题的能力是亟需解决的难题。另一方面,传统的“黑板板书+PPT”的授课方式不能满足学生对于概念、原理的深入理解,借助新型多媒体技术等教辅手段开展土力学课堂教学势在必行[5-7]。

(2) 《土力学》教学内容尚需优化。《土力学》课程内容与工程地质、地基处理等相关课程内容存在一定的重复,需要根据各专业课程体系统筹安排、优化课程内容。土力学来源于工程实践,目前的教学内容过多偏向于复杂理论的推导,对于理论背后的工程背景与其应用的工程案例有所忽视,这导致学生知其然而不知其所以然;且理论学习往往提前或滞后于实验学习,致使学生缺乏连贯性的学习体验,不利于学生的能力扩展[8]。另一方面,若能在课堂教学过程中引入部分注册岩土工程师考试试题案例[9],则更能培养强化学生的应用能力,也能激起学生的学习兴趣。同时,目前土力学教学内容更新程度远落后于学科的发展,一些新理论、新技术、新方法并未在课堂教学中体现。

(3) 课程思政中的中国元素还需进一步挖掘。开展课程思政教育是高校落实习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的教育方针,培养大国工匠精神,落实立德树人根本任务的主要途径之一。近年来,我国的重点工程建设取得了举世瞩目的伟大成就,以港珠澳大桥、大兴国际机场、川藏铁路、白鹤滩水电站大坝等为代表的超级工程也越来也多的出现在了土力学课堂教学之中,学生通过了解超级工程建设,不仅加深了对土力学理论的理解,还增强了爱国主义情怀、责任感和使命感。与此同时,思政教育中的更多中国元素还需进一步挖掘。比如,多数老师会通过比萨斜塔的前世今生来讲解地基变形问题,但在我国比比萨斜塔早建200多年的苏州虎丘斜塔却很少提及,学生更是知之甚少,因此,若能以虎丘斜塔为思政元素,不仅能宣扬中国的传统建筑,也能进一步增强文化自信。

1.2 《土力学》实验教学

(1) 实验学时少,现场测试实验未得到重视。土力学实验课时一般设置为5~8学时,大多数集中在颗粒筛分、液塑限测定、直剪实验等耗时短、易操作的实验,授课老师在学生真正开始动手实验之前,通常需要花大量的时间和精力讲解实验原理、实验注意事项等,严重地挤压了学生的动手操作时间,学生疲于机械操作,缺少独立观察、思考的时间;对于固结实验、三轴实验等耗时长、操作复杂的实验,授课老师往往会选择略过某些步骤,或者只展示部分操作,导致学生的学习体验感差,难以激发学生的学习兴趣[8]。另一方面,国内多数高校并不重视现场测试实验[10],甚至很多经典的原位测试实验在课堂教学中也被一笔带过,学生无法真正掌握原位测试的相关技术,无法体会到土力学的工程实践性,不利于今后从事岩土工程相关专业学生的职业生涯发展。

(2) 实验仪器缺乏,学生实验全程参与度不够。目前国内高校普遍存在学生人数多与土力学实验仪器少的矛盾,难以满足学生独立开展全部土力学实验的要求,因此,学生通常以小组为单位开展相关实验并撰写实验报告,而小组实验则容易导致部分同学存在“划水”心态,甚至是全程旁观,难以实现人人参与、人人动手的目标,教师也难以掌握每位学生的学习情况。另一方面,学生在开始实验前,很少参与选土、取土、烘土等一系列前期准备工作,学生的实验全程参与度严重不够,导致对土的性质缺乏直接、感性的认识。

(3) 虚拟实验教学平台普及率低。近年来,虚拟仿真技术由于投入小、操作灵活、场地不受限等优点,受到了广泛的关注,并逐渐成为土木工程专业实验教学的辅助手段[11-14]。教育部于2019年成立了国家虚拟仿真实验教学项目共享平台,旨在实现各学科高质量实验教学资源的网络共享。然而,目前国内土力学虚拟实验教学平台整体普及率较低,仅有同济大学[11]、北京交通大学[12]等极少部分高校开展了土力学虚拟实验平台的初步探究与应用。

2 开展课堂演示实验教学的必要性

传统《土力学》课程教学包括课堂教学与实验教学,在课堂教学中引入一些创新性演示实验,增强学生对土力学理论的感性认识,进一步拓宽了实验教学的时间与空间,是《土力学》课程教学改革中的有益尝试。下面将针对开展课堂演示实验教学的必要性作进一步探讨。

(1) 课堂教学与实验教学的“衔接桥梁”。土力学课堂教学以理论、概念传授为主,而实验教学则以土体基本物理力学指标测定为主,学生通过土力学理论学习来指导实验操作,并通过土力学实验加深对土力学基本概念的认识,两者从形式上相互衔接、从内容上相互补充。但就目前国内大多数高校《土力学》课程而言,仍然存在一定的不足:土力学存在很多抽象的概念与理论,仅通过教师课堂教学以及有限的实验教学方式,学生无法深刻理解其中的内涵。比如,通过不均匀系数和曲率系数的大小来判断土的粒径分布曲线是否良好,然而,对级配“不良”与“良好”的描述都比较抽象;有效应力原理是土力学最重要的理论之一,但对其原理的阐述则相对较为抽象,涉及总应力、孔隙水压力等概念。通过课堂演示实验,上述的概念能够直观、清晰地展现出来,对传统课堂教学与实验教学而言,起到了很好的“衔接桥梁”作用。

(2) 激发学生学习兴趣,培养学生创新能力。课堂演示实验是中学物理、化学教学过程中的一种重要手段,教师在课堂教学中采用一些简单的仪器揭示物理化学原理,不仅能活跃课堂气氛、凝聚学生注意力,还能激发学生的学习兴趣。然而,由于课堂教学与实验教学在授课老师以及授课时间方面都相对独立[13],导致课堂演示实验在大学课堂中较为少见。在土力学课堂教学中推广演示性实验,通过对实验现象的观察、思考、分析与总结,有助于学生理解和掌握土力学基本原理、养成严谨的科学态度;同时,鼓励学生自己动手参与演示实验设备的研发、改造与优化,并参加各类大学生创新创业项目,对学生创新能力的培养起到了积极促进的作用,有助于形成良好的科学素养。

(3) 促进教师课堂教学反思,提高课堂教学水平。在《土力学》课程教学中推广课堂演示实验不仅促进了学生能力的培养,对广大教师而言,也能起到积极促进作用。首先,课堂演示实验需要教师选择合理的演示内容,在短时间内呈现给学生足够明显的实验现象,并且做好充足的课前准备。同时,需要教师根据学生的实时反馈以及课堂演示实验效果及时做出相应调整,大大提高了教师课堂教学反思能力,并最终提高课堂教学水平,实现教学相长。

3 课堂演示实验的内容探讨

课堂演示实验是传统实验方式的重要补充,在内容的选择上应考虑到实际的操作性:实验装置应尽可能的简单、易携带且最好能方便学生改造再创新,实验演示应尽可能的在短期内达到预期效果、不占用过多的课堂教学时间。以土力学(第三版,马建林主编)教材为例[15],按照不同章节,列举了可作为课堂演示实验的内容,具体分别为:

(1) 土的物理性质:级配良好与不良土体的区别,毛细水的上升与运动,土的膨胀与收缩。

(2) 土的渗透性及水的渗流:土体渗透系数的影响因素,管涌与流土现象。

(3) 土和地基中的应力及分布:有效应力原理。

(4) 土的变形性质及地基沉降计算:不同排水条件的饱和土渗透固结。

(5) 土的抗剪强度:黏聚力的直观表现,土的剪缩/剪胀特性。

(6) 天然地基承载力:平板载荷、静力触探、动力触探等原位测试实验。

(7) 土压力:基于朗肯和库仑理论的土体主/被动破坏,土拱效应。

(8) 土坡稳定分析:最危险滑动面演示,滑坡发展演示。

(9) 地基处理:加筋土演示。

(10) 土的动力及地震特性:砂土地震液化。

上述所列内容部分已在一些高校土力学课堂教学中实现,随着土工测试技术的不断革新,课堂演示实验的内容也需相应更新,需要所有教师的共同努力改进、优化、并积极推广在课堂教学中的应用。中南大学《土力学》是湖南省一流本科线上线下混合式课程,目前课程团队成员正在积极研制、优化与上述内容相关的课堂演示实验仪器,下文将以有效应力原理为例,对课堂演示实验的思路加以说明。

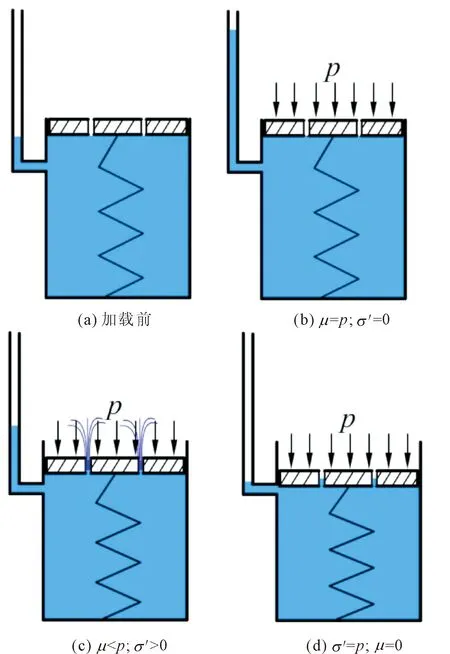

4 课堂演示实验

有效应力原理是《土力学》最基本最重要的一个原理,它的出现标志着《土力学》成为一门真正独立的学科。根据太沙基的有效应力理论,作用在饱和土体上的总应力p等于作用在土骨架上的有效应力σ′与孔隙水压力μ之和。为更加直观地向学生展示有效应力原理,可通过研制如图1所示的简单装置。装置主要包含了弹簧、测压管、活塞,其中弹簧模拟土骨架,测压管直观显示孔隙水压力大小(见图1(a))。在施加总应力p的瞬间(见图1(b)),孔隙水来不及排出,总应力完全由孔隙水压力(即超静水压力)承担,此时有效应力为0;随着孔隙水压力的消散(见图1(c)),部分总应力由土骨架承担,此时弹簧产生了一定的变形,且变形量通过胡克定律即可求出;当孔隙水压完全消散后(图1(d)),此时有效应力等于总应力。

此外,还可以通过布置一些精密传感器对上述装置加以改进,比如直接通过测得弹簧的变形量读出弹簧弹力,即有效应力的数值。

图1 有效应力原理演示实验装置示意图

5 结 论

课堂演示实验作为课堂教学与实验教学的“衔接桥梁”,是提高学生学习兴趣、培养学生创新实践能力,也是提高课堂教学水平的一种重要手段。《土力学》是一门实践性强的学科,涵盖了很多抽象的概念和理论,在实验教学课时有限的情况下,大力发展课堂演示实验对《土力学》课程教学改革具有重要的促进作用。