多源遥感技术在地质灾害早期识别应用中的问题探讨

——以西南山区为例

2022-09-02梁京涛马志刚

梁京涛, 赵 聪, 马志刚

(1.四川省地质调查院/稀有稀土战略资源评价与利用四川省重点实验室,四川 成都 610081;2.四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院,四川 成都 610081)

0 引言

我国是一个地质灾害多发的国家,据自然资源部通报,截至2020年底我国发现地质灾害隐患33万余处; 2010—2020年间全国共发生地质灾害100 650起,造成2 751人死亡(失踪)、2 083人受伤,直接经济损失453.929亿元。在此期间造成人员伤亡的地质灾害中,约70%是没有提前发现的未知点(不在现有地质灾害数据库中)[1]; 此类地质灾害大多分布于斜坡中上部,处于以往人工地面调查的“盲区”,多具有高位分布、隐蔽性强、突发、危害大等特点。如2013年都江堰五里坡滑坡,共造成44人死亡、117人失踪[2]; 2017年茂县6·24新磨村滑坡,导致10人死亡、73人失踪[3]; 2018年,西藏白格滑坡两次堵塞金沙江,并在溃决后形成洪水导致下游大量桥梁、公路、村镇损毁,直接经济损失超过100亿元[4]; 2019年贵州水城县鸡汤镇滑坡,造成43人遇难、9人失踪[5]。

近年来,国家逐步加大了对地质灾害早期识别工作的投入力度。2020年,在全国开展地质灾害隐患识别工作之后,四川、云南、重庆、西藏等省、自治区、直辖市及部分下辖县(市、区)又相继开展了广域地质灾害隐患综合遥感识别工作。该工作基于InSAR、光学遥感、机载LiDAR等技术手段,对滑坡、崩塌等斜坡地质灾害隐患进行综合识别,圈定疑似地质灾害隐患形变区,为地质灾害隐患调查和防治奠定了基础,极大提高了地面调查工作的效率。

笔者近几年先后在四川、云南、西藏、陕西等地主持了多项地质灾害遥感早期识别项目,如滇西北地区46个县15万km2地质灾害隐患遥感识别监测、四川省川西片区26个县(市、区)16.39万km2地质灾害隐患遥感识别监测、基于机载LiDAR技术以及无人机航空遥感技术的多区域地质灾害隐患识别示范项目等。通过上述项目实践,针对地质灾害早期识别应用过程中不同遥感技术手段的适用性和需要注意的问题进行了思考,初步形成了一些体会和建议,供国内外同行参考。

1 关于多源遥感技术的界定和早期识别的理解

当前,国内应用于地质灾害早期识别的遥感技术手段众多,为了便于讨论,本文所论述的多源遥感技术手段主要包括光学遥感、InSAR、LiDAR、贴近摄影测量等类型。

关于对“地质灾害早期识别”的理解,主要体现在“早期”二字的界定上。斜坡的变形破坏是在应力条件下应变的累积过程,具有时间特征。按照通常理解,“早期”即在某件事发生之前,但对于斜坡来说其发生变形破坏的状态具有重复性,因而在早期的时间界定和理解上有分歧,本文用广义和狭义两个范围予以区分。根据日本学者斋藤提出的重力型滑坡3阶段变形规律[6],非地震、爆破等瞬间激发作用引起的斜坡破坏基本上满足“初始变形—等速变形—加速变形”的破坏过程。因此,从狭义的角度来说,地质灾害的“早期”,可以界定为斜坡发生初次破坏失稳(加速变形阶段通常时间相对较短,进入此阶段之后,灾害识别意义小于灾害预警预报作用,故此阶段暂时不考虑在内)前期的“过程”或“状态”,即包括未见形变、初始形变和匀速形变阶段(图1 中O+A+B); 从广义的角度来说,“早期”可以延伸至老滑坡或者古滑坡复活阶段,即还包括老滑坡、古滑坡复活直至再次失稳之前(图1中D+E+F)。相应的地质灾害早期识别工作,是对斜坡未出现形变迹象,或已出现形变迹象但未发生整体失稳,或整体失稳后的老滑坡、古滑坡有无再次复活可能性的判断(图1中O+A+B和D+E+F)。

图1 斜坡灾害早期识别阶段划分及形变曲线

关于对“地质灾害隐患”的理解,根据现有规范[7],是指未来可能发生滑坡、崩塌或泥石流等,并具有威胁对象或可能造成损失的变形斜坡体或潜在泥石流沟谷,即斜坡体出现了变形,但还没有发生崩滑灾害造成损失或流域内物源积累到一定量级,但还没有暴发泥石流灾害。因此,从时间跨度和研究内容上来看,“地质灾害早期识别”范畴大于“地质灾害隐患识别”,前者除了已出现变形的“斜坡变形体”和“潜在泥石流”识别之外,还包括了当前没有形变,或历史上出现变形过程,但将来有可能出现变形或暴发泥石流过程的识别。

2 应用中需注意的主要问题

2.1 InSAR应用限制因素及适用区间

InSAR技术主要通过斜坡地表“微变形”探测,获取地表形变区,指导地质灾害隐患识别。该技术现已成为地质灾害隐患识别领域重要的遥感技术手段,其优势得到业内充分肯定,作用和意义重大。但InSAR技术仍然受到一些因素的影响,具有一定的适用区间(相对于斜坡变形阶段)。该技术主要适用于斜坡“形变速率”或“形变量”相对较小的初始变形和匀速变形阶段(图1“区间Ⅰ”或“区间Ⅱ”),其限制因素主要包括以下几个方面。

2.1.1 植被覆盖因素

植被是地表形变InSAR探测、监测的主要影响因素之一,植被覆盖程度直接影响该技术的应用效果。如: 四川省雅安地区,植被茂密且覆盖率高,降雨丰沛,被称为“雨城”,根据我们在该地区的应用实践,地质灾害隐患的识别正确率约为30%; 在地形条件适宜,低密度植被覆盖的得荣县、巴塘县、白玉县等区域,识别正确率可达90%以上,识别效果非常理想。因此,在具体项目实践中,要充分考虑工作区植被的覆盖程度,选择合适的InSAR数据源。在植被覆盖茂密地区,推荐选取L波段数据。

2.1.2 地形地貌条件

地形条件对InSAR技术的影响主要表现在剧烈的地形变化和SAR侧视成像几何条件的限制,容易在SAR影像上形成阴影,即InSAR不可探测区; 同时,由于剧烈的地形变化容易造成滑坡可监测的视线向投影面积急剧减小(即叠掩区域),从而导致滑坡的漏判; 再者,受卫星成像限制,与卫星行进同向的坡体和突变且形变量较大的区域识别难度较大。根据滇西北地区46个县地质灾害隐患InSAR识别结果统计,地形切割程度影响InSAR识别效果,主要受斜坡坡度和高差2个因素制约; 适中的斜坡坡度和高差有利于地质灾害隐患的识别和发现,坡度和高差过小的斜坡临空条件不发育,本身不利于灾害形成,坡度过陡或高差过大容易出现阴影和叠掩区域。

图2 国内外主要SAR卫星及服役信息(据文献[8]修改)

2.1.3 数据源

当前,将InSAR技术应用于大面积地质灾害隐患识别的工作受数据源类型、数据期次、监测周期等因素制约。InSAR数据源类型较多,但可供选择的优质数据源少。目前主流SAR影像搭载的传感器有C、X、L波段等,如图2所示,其中波长依次递增。

近些年,InSAR技术在我国地质灾害隐患识别领域的应用日益广泛,主要应用数据源为欧空局Sentinel-1、日本ALOS-2等数据,其中Sentinel-1数据可免费获取。随着需求的不断扩大,高密度植被覆盖区对L波段的需求更为迫切。目前ALOS-2卫星已接近设计寿命,受监测周期限制,难以提供长时序、大范围的数据,进而影响到地质灾害隐患的识别效果。国产高分辨率雷达卫星数据亟需补充。

2.1.4 技术协同

从地表监测到隐患识别需光学遥感技术协同。InSAR是探测形变的主要手段,其监测结果直接获取的是地表形变数据,并非地质灾害隐患点,或者确切地说,是地质灾害隐患识别的中间过程。地质灾害隐患的识别是建立在InSAR形变区探测的基础上,结合地质环境条件、威胁对象和边界条件圈定的,依靠InSAR单一技术手段,无法直接获取地质灾害隐患点。

2.2 InSAR识别推广需注意的几个问题

(1)广域InSAR数据处理的参数选择。进行大区域InSAR数据处理,主要面临不同阈值区间的取舍和平衡问题,阈值取舍的不同将影响到后面获取的形变信息精度。比如在相位解缠阶段,相干性掩模阈值设置越高,后期空白区域越多,则容易造成地质灾害隐患的漏判; 反之,阈值设置过低则容易造成地质灾害隐患的误判。

(2)需要建立隐患形变野外核查验证方法。目前,基于InSAR技术开展地质灾害隐患的研究工作多集中在InSAR数据处理方法对比[9-11]、误差及影响因素分析[12-13]、典型区域应用[14-16]等方面,在InSAR变形野外判定方法方面的研究文献较少。查阅现有的国标和行业规范,未见基于InSAR技术开展地质灾害隐患识别效果的野外判定方法和技术要求。虽然现有的地质灾害调查规范、InSAR技术行业规范中明确了要开展此项工作,但采用什么方法、验证哪些内容、技术要求、评判标准等内容都没有明确和量化。

(3)需要确立形变区“变形程度”的界定指标。在地质灾害隐患野外验证过程中,能否有效获取变形证据,直接关系到监测效果的优劣和该项技术的应用推广,而变形证据更多体现在“变形程度”的界定上。当前部分技术人员对InSAR技术的监测效果在认识上存在分歧,主要原因是“变形程度”界定指标没有统一,存在将InSAR识别的形变区等同于地质灾害隐患点、将斜坡有无变形迹象等同于“是否”为地质灾害、斜坡表部有无明显破坏直接等同于InSAR监测效果好坏、将斜坡“变形程度”等同于“稳定程度”、将野外观测的“变形现象”与监测的变形量和变形速率等“变形数据”直接挂钩的认识误区。

(4)需要统一地质灾害InSAR识别效果的评价标准。正确率是评价InSAR技术应用效果较为合适的指标,其含义是核查确认的隐患与识别疑似隐患数量的比值。自然资源部门将正确率作为评价识别效果的指标。为了统一认识,本文以地质灾害隐患识别准确率(εg)表示,公式为

εg=Gi/Ga。

(1)

式中:Gi为野外核查确定为地质灾害隐患点或风险区的数量;Ga为室内识别疑似地质灾害隐患点或风险区的数量。

2.3 光学遥感早期识别的应用边界及受控因素

光学遥感技术具有客观性、直观性、广域观测和时效性强等特点,是现有地质灾害调查的重要手段。以往的地质灾害光学遥感调查工作,主要是对已发生的地质灾害和地质环境条件进行解译,近些年逐步应用到地质灾害早期识别领域。通过光学遥感影像,可以直观获取地物地表信息和地质环境条件,这些信息是其他手段开展地质灾害早期识别的基础。基于光学遥感技术手段开展地质灾害早期识别,主要适用于以下几种类型:

(1)斜坡区域具有明显变形特征(图1“区间Ⅲ”),且在影像上可通过形态、色调、纹理等信息反映出来。以滑坡隐患为例,斜坡表部出现了明显的局部滑动、下坐、溜滑、裂缝、边界特征等,在数据时效性和空间分辨率满足要求的前提下,是可以通过光学遥感影像进行判识的。

(2)历史上曾发生过明显变形特征或失稳过程的斜坡灾害(图1“区间Ⅳ”),如老滑坡,古滑坡,具有明显堆积特征的崩塌堆积体,斜坡表部局部垮塌、滑动、崩落形成的“异常凹腔”,以及斜坡坡脚异常堆积等。

(3)沟口具有明显堆积的新(老)泥石流灾害和沟口未见明显堆积,但流域内具有较为丰富物源的潜在泥石流沟。

2.4 应用光学遥感手段需注意的问题

(1)根据不同任务要求,选取适合的数据源。不同的光学遥感数据源其分辨率不同,对地质灾害的识别精度和信息获取能力差异较大。随着光学影像分辨率的逐步提高,地质灾害识别精度和要素识别能力逐步增强。根据笔者等人在滇西北地区的试验结果(表1),不同分辨率的遥感影像可识别的灾害体要素、面积大小差异较大。如目前常用的高分一号、资源三号卫星对面积在10×104m2以上且变形特征较为明显的滑坡隐患具有较好的判识效果,而小于此面积的滑坡隐患,基于2 m分辨率的光学影像对其的判识效果较差或难以判识。

表1 不同分辨率光学数据可识别灾害隐患分类

(2)注意对地质环境背景条件的分析。受地质灾害形成条件、影响因素、地质环境复杂条件的制约,基于光学遥感手段开展的地质灾害隐患识别仍然是基于目视解译进行的,识别正确率主要取决于判释人员的经验,如从事该项工作的年限、判释地质灾害的数量、地区经验和判释人员的知识结构等。在光学遥感应用于地质灾害调查工作的早期,卫星分辨率较低,判释人员多基于“形态”“色调”“纹理”特征进行判定; 随着光学影像分辨率的逐步提高,依靠“形态”特征基本上就可以圈定地质灾害体。但这并没有降低对判释人员的要求,就地质灾害隐患早期识别工作来说,除了基本的“形态”特征之外,还需要对周边地质环境进行判释,如地层岩性、斜坡结构、地质构造、地下水、植被、人类工程活动等,而这些内容的识别恰恰需要长时间的积累。

(3)发挥多期影像动态观测优势,不挑战“微变形”探测短板。在斜坡出现“微变形”的早期发现变形证据,对地质灾害隐患识别工作来说是极其重要的。但这种“微变形”探测能力恰巧是光学遥感较为薄弱之处,光学遥感主要依靠已有变形特征进行识别,即斜坡出现“相对明显”的变形程度才能识别(图1“区间Ⅲ”或“区间Ⅳ”)。因此,实际工作中,不建议挑战“微变形”探测短板,但可以发挥光学影像直观性强的观测优势,通过多期影像对比,开展斜坡变形特征动态监测,定性或半定量地判定斜坡变形和发展趋势。同时,可发挥无人机快速、灵活、高精度(分米级甚至厘米级)获取数据的优势,尽可能在相对较早的识别阶段获取斜坡变形信息,达到防灾减灾的目的。

2.5 机载LiDAR的探测优势及适用条件

单就机载LiDAR技术本身而言,在地质灾害领域应用广泛,可以在不同灾害类型和不同植被覆盖区域应用,从综合遥感识别角度来说,相比较InSAR和光学遥感,该技术在高密度植被覆盖区优势更加明显。

(1)适合高密度植被区具有明显变形特征的斜坡隐患识别(图1“区间V”或“区间Ⅶ”)。在高密度植被覆盖区,地物信息遮掩严重,LiDAR技术基于激光点云在构建高精度地表模型的基础上,可以对斜坡“台坎”、“较大规模裂缝”、“拉裂槽”等地面变形特征进行识别。如2013年7月10日都江堰三溪村五里坡滑坡,滑坡体后缘早年间形成的长约150 m、宽7~8 m、深20~25 m的拉裂槽,在QuickBird影像上并不十分明显,此处高大乔木生长极为茂盛,一定程度上遮盖了拉裂槽分布。此类地区使用光学遥感手段效果不佳,隐患识别需要借助机载LiDAR技术。

(2)适合高密度植被区历史灾害或早期变形斜坡的探测。此类区域在历史上曾发生过变形破坏或损伤,但现今处于“静止”状态(图1“区间Ⅵ”),采用InSAR技术无法探测,高分辨率光学影像受植被影响,也难以发挥观测优势。而激光点云数据可以部分穿透植被,通过点云分类,有效去除表部植被,将地表信息显露出来。以植被覆盖率高的康定县城片区白土坎滑坡区域为例(图3),去除植被前,该滑坡历史滑动特征在正射影像上难以识别,仅滑坡前缘早期挤压河道特征较为明显,去除植被后,在高精度数字高程模型上面,滑坡要素特征和边界范围均得以显现,工作区植被去除效果较好,达到了预期目的。

图3 白土坎滑坡正射影像(左)及机载LiDAR滑坡要素解译(右)

(3)适合高密度植被覆盖区泥石流流域探测。在高密度植被覆盖区,基于机载LiDAR技术,在植被剔除基础上,可以获取泥石流流域高精度地表模型和流域参数; 相比于光学遥感,其对流域物源量的估算精度更高。而基于多期次LiDAR探测构建的高精度数字高程模型对比,可破解泥石流流域坡面物源侵蚀量和堆积方量难以精确计算的行业难题,技术优势明显。

2.6 机载LiDAR探测注意事项

(1)尽可能增加点云密度,提高激光点云的植被穿透率。在高密度植被覆盖区,激光点云密度是制约探测能力的关键因素。根据笔者等人在四川康定和雅江地区的试验,要想达到较好的识别效果,建议点云密度不低于50点/m2,至少不低于30处/m2; 在植被特别茂盛的地区,甚至需要更高的点云密度。

(2)在数据获取阶段,要充分考虑地形条件和周边环境的影响,同时注意有效测距范围。建议航飞高度不超过理论探测距离的2/3,以保证点云高密度分布。

(3)在数据处理阶段,注意点云分类,在有效去除植被的情况下,尽可能提高有效地面点云数量,构建高精度地表模型,确保地面信息量。

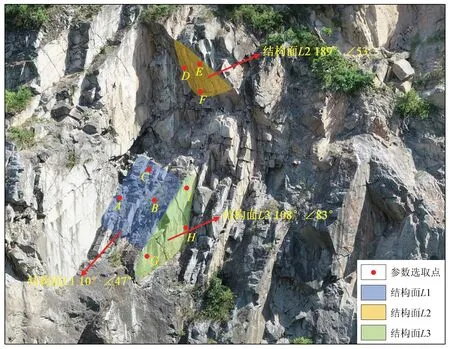

2.7 贴近摄影测量技术的适用条件

(1)适用于高位崩塌(危岩体)早期识别。贴近摄影测量是武汉大学针对精细化测量需求所研发的一种全新的摄影测量技术[17],尤其适用于高位崩塌(危岩体)识别。该项技术在推广应用方面,设备投入门槛低,市场前景广阔。图4为笔者等人在陕西略阳县灵岩寺北部区域某危岩体的贴近摄影影像,采用Acute View 3D软件可获取高精度三维实景模型上任意点的空间三维坐标,从而实现对危岩体的岩层面、裂隙面以及临空条件等信息的提取。依据各结构面所选的空间点坐标,可实现该处岩体的结构面特征参数计算。如图4中,L1结构面可以通过A、B、C3点的三维坐标基于“三点法”计算出来,同理,L2和L3结构面,可以分别基于D、E、F3点和H、I、G3点的三维坐标计算出来。

图4 基于贴近摄影测量的某处岩体结构参数获取

(2)贴近摄影测量属于光学遥感范畴,适用于没有植被覆盖或植被覆盖相对较少的陡崖区域。

2.8 贴近摄影测量的注意事项

(1)设置合理探测距离,保证岩体参数安全有效获取。该手段技术优势在于近距离航摄,距离岩体越近,获取成果精度越高。原则上,探测距离可以贴近岩体5 m航摄,但实际应用中,具体距离数值应根据危岩壁横向剖面形态的规则程度进行调整,建议距离危岩壁不小于30 m。

(2)注意航飞安全。飞行航高较低,贴近斜坡飞行容易受高压线、照明线、信号塔等设施的干扰。

3 地质灾害早期识别应用建议

地质灾害隐患的早期识别工作可因时、因地、因势而为,建议从时间、区域和不同技术手段的优势条件出发,整体布局,分层布置。

3.1 多源遥感技术手段综合应用,优势互补

在地质灾害早期识别工作中,针对不同的区域和灾害类型,不同的遥感技术手段各有所长。

InSAR技术在地表形变识别监测中具有明显优势,主要表现在3个方面: 其一,InSAR技术可以实现地表“微变形”探测,精度可以至毫米级,在斜坡出现较明显的变形之前,可提前锁定“病灶”,相比于光学遥感或者人工地面调查,其识别精度更高; 其二,具有时间信息,通过PSInSAR、SBAS等时序InSAR技术,可对斜坡地表变形过程进行监测与分析,获取某一监测周期内地表变形数据,结合形变量和形变速率分析历史变化情况和所处的变形阶段,对稳定性进行初步分析和评价; 其三,InSAR技术广域覆盖,可实现大区域范围内的批量数据处理,短时间内获取广域范围内地表形变信息,相比于人工目视解译,其形变区的识别效率更高。

从综合遥感技术手段来说,针对不同的灾害类型,各技术手段适用性差异较大: 对于泥石流灾害,采用InSAR技术开展降雨型泥石流早期识别并不能得到很好的判释效果,而采用SAR技术对流域的地形条件无法判定,虽然可以判定流域内物源的活动状态,但物源方量不得而知,对于泥石流隐患的识别更多需要采用光学遥感技术或LiDAR技术; 对于崩塌灾害,因其具有突发性,InSAR技术识别效果也不理想,需借助贴近摄影测量技术; 光学遥感技术对斜坡的“微变形”探测相对较弱。因此,地质灾害早期识别应该根据地质灾害类型和不同地区地质环境条件,选择合适的技术手段和数据源参数,有针对性地开展此项工作,做到各种技术手段发挥所长、优势互补。

3.2 工作部署多层次布置

充分发挥各种技术手段的优势,由粗到细、逐步深入、抓住重点,分层次布置。如: 采用SAR和中高分辨率卫星数据进行“扫面”,初步圈定疑似靶区; 采用高分辨率遥感影像和SAR数据针对大江大河、重要交通沿线等重点区域进行“重点布置”; 针对高密度植被覆盖区和重要关注对象,利用机载LiDAR进行精细探测; 针对扫描发现的重大地质灾害隐患点,基于无人机航空摄影或多技术手段组合,进行深入“剖析”。

3.3 注重交叉学科应用及解译人员综合培养

现阶段,采用光学卫星、InSAR、LiDAR、无人机航空摄影等遥感技术手段进行地质灾害早期识别工作,主要是基于地表形态(光学遥感、LiDAR)和变形特征(InSAR),信息主要来源于斜坡表部,这就形成了遥感技术只能进行地表探测,无法深入地下,早期识别工作也仅停留在地表,不用深入地下研究斜坡内部失稳模式的误区。事实上,斜坡灾害的变形和破坏也是由表及里、由内到外、由边界到中部相互影响的。破解地质灾害早期识别的难题,需要发挥交叉学科优势,既要解决地表的问题,还要总结地下的模式; 相应的数据处理和遥感识别人员,既要有测绘遥感相关知识结构,也应该具备地质灾害知识储备。

3.4 尽快开展地质灾害信息化获取能力建设

现阶段,地质灾害隐患的遥感识别仍然是以人工目视解译为主,通过近几年大范围地质灾害隐患识别项目的实践,发现人工目视解译存在效率低、工作周期长、识别精度因人而异、质量参差不齐的短板,难以适应广域范围、海量数据的快速识别,亟需建立一套高效、快速的地质灾害早期识别体系。该体系应以计算机批量处理和信息化自动识别为主,人工目视解译为辅助,逐步提高识别精度,实现地质灾害的信息化批量处理和快速识别。

4 展望

地质灾害隐患的早期识别是一项长期的、动态的、科学的系统工程,精、准、快是未来的主要工作要求和发展方向。

(1)空间上,从防灾减灾管理和技术方面来说,斜坡中上部是未来关注的重点区域。从近年发生灾害的统计来看,造成人员伤亡的大型灾难性事件主要发育于斜坡的中上部,此区域常年人迹罕至,特别是退耕还林之后,山区人口下移,斜坡中上部的细微变化不易被发现。

(2)从技术手段应用角度来看,未来主要是以光学遥感、InSAR、LiDAR、贴近摄影、倾斜摄影等多源技术手段的综合应用为主,同时以地质环境条件和地质认识的逐步深入为基础。

(3)批量化、智能化、周期化是未来主要发展方向。在现有信息化建设的基础上,通过增加硬件设施来提升广域范围内海量数据的批处理能力,同时,基于人工智能和专家判释模型,逐步提升人工智能化识别水平。在此基础上,逐步向地质灾害周期化监测和预报方向迈进。

(4)随着我国环境领域需求的日趋增长,数量更多、精度更高、类型更丰富的SAR卫星会被发射并具备成像能力,将逐步实现全天时、全天候的识别探测和实时探测,提升地质灾害隐患的识别手段和数据保障。