应用型高校旅游管理本科教育面临的问题及其出路

2022-09-02黄秀波

黄秀波

(广东财经大学 文化旅游与地理学院,广州 510320)

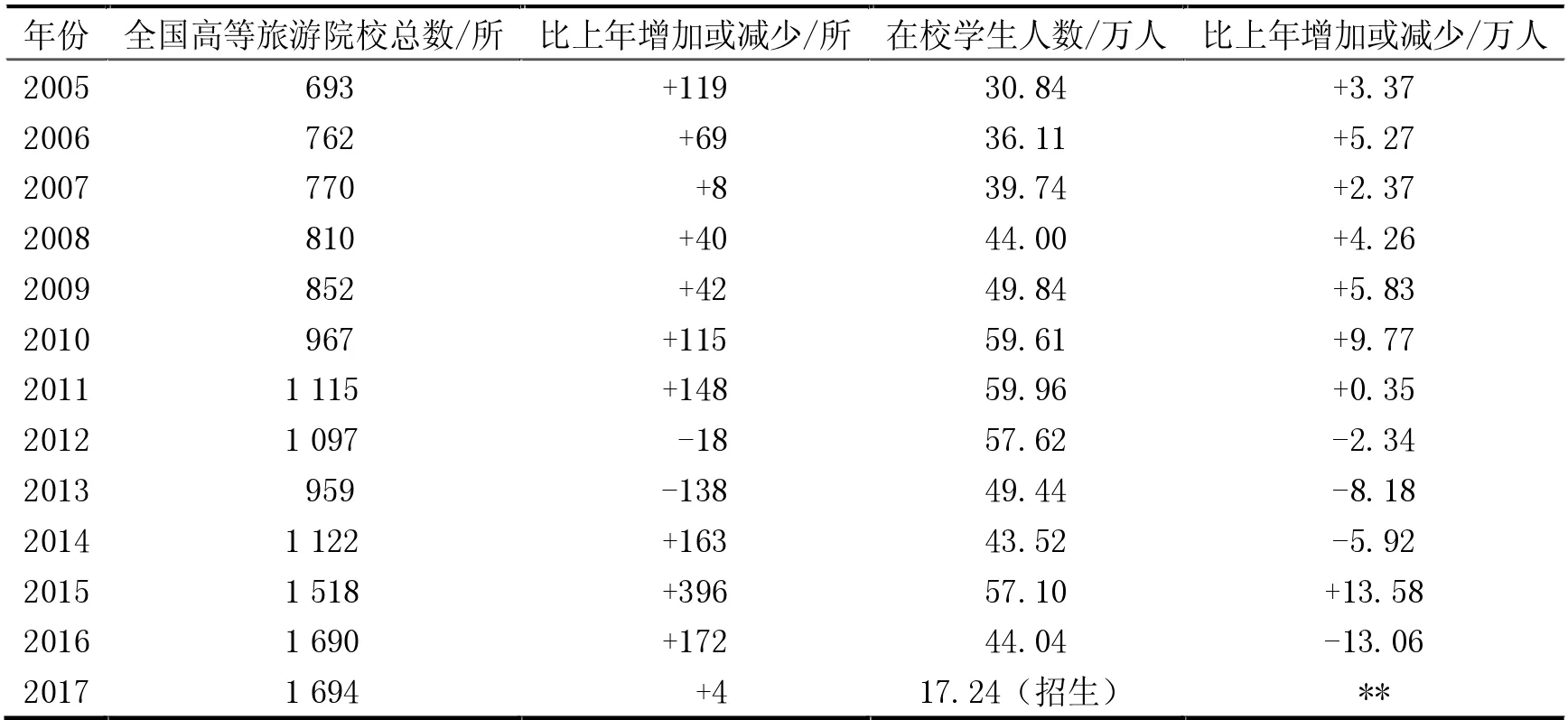

自1978 年以上海旅游高等专科学校为代表的一批高等专科学校成立以来,中国旅游高等教育已经走过40个春秋。在过去40 多年里,旅游业发展迅猛,已成为许多地方的重要支柱产业,同时旅游高等教育事业也蓬勃发展,取得可喜成绩。首先,是旅游本科教育的规模化(表1)。伴随社会对旅游专业人才的需求越来越大,开设旅游管理专业的高校也逐渐增多,招生规模有所增加;其次,是旅游本科教育的专业化。旅游教育已从原来套用管理学、经济学的模式转变为更有旅游特色的专业化教育,并与实践结合更加紧密;再次,就是旅游本科教育的升级。随着2012 年教育部将隶属于“工商管理类”下的“旅游管理”专业进行优化调整,升级为“旅游管理类”(下设旅游管理、酒店管理、会展经济与管理),意味着旅游学科整体地位的提升及旅游教育发展迎来新机遇。

表1 2005—2017 年来我国旅游高等教育发展情况

然而,中国旅游高等教育也面临数量规模布局不合理、人才培养与市场脱节和旅游教育体系不够完善等方面问题。在旅游高等教育30 年之际,保继刚就已指出中国旅游本科教育的“萎缩”问题,即“学生专业认可度低、毕业生行业内就业率低、旅游专业教师数量相对减少或教师的职称和学历相对降低、旅游院系的地位相对降低等现象”。同时,学者也指出由于错位学科设置,旅游人才培养面临压缩、兼并与分流问题,并导致人才供给与旅游产业需求的结构性失衡。另外,其他一些学者也对旅游本科教育面临的困境问题进行了广泛探讨,提出旅游教育的观念落后、同质化等“老问题”与行业加速变革的“新形势”矛盾突出,其关键在于旅游教育的准确定位和创新机制。因此,厘清当前旅游高等教育与学科发展的困境和问题,寻求学科建设和专业教育的突破成为旅游学界和教育界的一个重要课题。

一、应用型高校旅游本科教育面临的困境与问题

当前中国旅游教育存在多方面问题与困境,限于篇幅及作者的经验,这里主要对应用型高校旅游本科教育的问题进行分析,以下将从学科与人才定位、专业与社会认同、教学内容与质量,以及就业现状与前景四个方面展开论述。

(一)学科迷思与定位模糊

高校旅游管理本科专业的学科归属与认同问题一直都存在较大争议。从1998 年以前经济学类的“旅游经济”,到1998 年工商管理类下面的“旅游管理”,再到2012 年提升为管理学门类的“旅游管理类”,虽然由经济调整为管理,但由于旅游专业属于一个“无历史”(历史较短)、“广基础”(跨学科)的新兴学科,旅游(业)现象涉及经济学、管理学、社会学、地理学和历史学等范畴,并且学科大多理论也来源于这些更高一级的母学科,所以很多旅游专业并非设在经济学院和管理学院,而是在地理学院、历史文化学院等,这就给旅游本科教育带来一定的“学科迷思”问题,即专业目录上归属于管理或工商管理类,但实际教学定位与院系设置中并非单一化以管理为中心,而是陷入多学科迷思,究竟应该偏重哪个学科哪方面知识的培养,可以说有较大的争议与差异。

旅游本科教育面临的学科迷思一定程度上导致了旅游教育中人才培养的定位模糊问题。高校旅游本科教育的定位问题一直都是旅游学界和教育界探讨的重要话题。大多本科院校的旅游教育定位存在人才培养目标趋同化、偏离市场需求和专业方向定位不明确等问题,并面临培养应用型人才与研究型人才、中高级人才与初级人才、复合型人才与专门人才的矛盾。与专科职业院校不同,作为本科层次高校,一方面需要授予更多理论化知识,培养理论型人才,但由于市场人才需求及旅游行业的实践与应用特点,为迎合市场需求,于是很多高校在应用与理论之间徘徊,定位不明确。因此,如何进行旅游专业的学科范畴界定并清晰定位人才培养目标是旅游学界与教育界的重要使命。

(二)专业认同与社会认可低

当前已有多方面研究探讨旅游管理的专业认同问题(也有学者称为学科认同、职业认同等概念),并普遍认为存在比较低的专业认同度,这与旅游学科地位、旅游专业就业前景、旅游教学质量及人才培养目标等因素都有一定的因果或相关关系,但笔者认为更为关键的是社会认可因素的影响。笔者每年都会提问大一新生“有多少同学是第一志愿专业就读旅游管理的,你们为什么不愿意选读旅游管理”,结果发现80%以上的学生不是第一志愿选填旅游管理,而他们给出的理由大多是“学旅游管理以后就是做导游的”这种刻板印象。可见,社会大众对旅游管理专业是存在一定误解的,事实上大多本科院校旅游管理专业学生毕业后并非从事导游工作甚至非旅游行业工作,而是分散到各个领域,这主要是由当前旅游业门槛地位低、工资报酬少造成的,毕竟相比其他行业,旅游业作为一种新型事物与产业,其发展历史短、体系不够完善,其专业价值尚未得到社会的广泛认可。由行业地位低导致专业社会认可度低,从而形成学生普遍较低的专业认同感,这是旅游本科教育过程中面临的“没人愿意选读旅游管理专业现象”的内在逻辑。如何突破这种内在困境并寻求提升旅游管理专业认同与社会认同的出路是学界与业界面临的重要挑战。

(三)教育教学与市场行业脱节

中国的旅游本科教育教学普遍存在与市场、行业脱节的问题。这种脱节主要体现在以下几个层面:首先,在教育目的层面,面临“通才”与“专才”的矛盾。大学本科教育大多强调“宽口径”“厚基础”的“通才”教育,只有进入研究生阶段,才逐渐强化“专业”教育,同样作为旅游管理的本科教育,也更注重基础化、全面式的通识教育,而这与旅游企业的“专业化”人才诉求是脱节甚至矛盾的。其次,在教学内容层面,存在“理论”与“实践”脱节。当前大学旅游本科教育普遍偏重理论知识教学,所教授的知识经验大多来自课本、论文等,与行业的具体实践之间结合不够紧密,这一方面是大学本科教育强调基础通识教育的结果,另一方面也与大学老师普遍缺乏长时间行业实践经历有关系。再次,在师资结构层面,普遍存在“学术”导师与“行业”导师的不平衡。无论是数学、物理等基础性学科,还是管理、旅游之类的应用型学科,普遍都是配备学术型或理论型老师,他们大多缺乏前期的行业工作经验,而真正具有行业经验的老师往往会因为“学术”水平不达标、学历不够等难以担任全职教师或导师,这就形成了高校里旅游专业的师资结构偏重学术导师而弱于行业或实践导师,从而使得教育教学与市场行业的实践有一定脱节与差距。因此,如何将旅游教育教学与旅游市场需求、旅游行业诉求进行紧密结合,形成多方协同共进发展,是旅游界与教育界的重要任务。

(四)行业内低就业率与高流失率

除了在学科与人才定位、专业认同和教学内容层面面临困境外,当前的旅游本科教育在就业前景层面也面临紧迫问题:旅游毕业生不愿意从事旅游本行业工作,同时已从事旅游行业的流失率和跳槽率都比较高,这进一步加剧了旅游人才培养(供给)与市场需求之间的结构性失衡,形成“有米源,但没米下锅,且锅里漏米”的奇怪现象。与其他行业相比,旅游从业人员的工资薪酬普遍比较低,社会保障不足,培训机会少,晋升空间有限,职业声望不高,尤其在旅行社行业,工资低、保障不足、流动率高已成为大量“小、散、弱”“多如牛毛”的国内旅行社就业的基本特点。因此从某种意义来讲,这种现象的形成是旅游行业地位低、门槛低、收入低(三低)的直接后果,而旅游行业的“三低”又与旅游学科发展、旅游业发展历史等密切相关。中国旅游业的发展从1978年起步于外交事业的入境旅游开始,逐渐过渡到团队游和自由行的大众旅游时代,发展历史短,但速度快,很多旅游行业标准与制度都尚未完善,因此行业准入门槛比较低,同时指导旅游业实践的旅游学科理论,也尚未形成真正意义上的旅游一级学科与独立学科地位,这在一定程度上也影响了旅游行业地位的提升。种种原因导致作为新兴产业、朝阳产业的旅游业面临“空巢”的夕阳困境,如何打破旅游行业低就业率与高流失率的僵局,化解空巢困境,让旅游业成为一种人人羡慕的职业、成为一种幸福产业是学界与业界共同的目标愿景。

二、应用型高校旅游本科教育的突破与出路

在中国旅游教育的过去40 年里,问题与机遇是并存的,虽然我们面临系列的困境与难题,但同时也有机遇与契机,如何顺应外部宏观环境、抓住机遇,并从旅游本科教育困境中寻求可能突破与出路,是当前旅游本科教育需要探讨的重要命题。下面将针对这一命题,提出可能的思路与对策。

(一)加快创建旅游管理一级学科,实现学科独立与地位提升

实现学科独立是旅游学人一直以来的追求目标与使命。目前旅游本科教育所面临的学科迷思与定位模糊、专业缺乏认同等问题,都与旅游学科尚未成为一门独立学科有很大关系。加快创建旅游管理一级学科,无论是对于旅游学科的独立与发展,还是对于旅游业的地位提升与社会认可,都意义重大。党的十八大以来,旅游业逐渐受到国家领导人的重视,并已上升为国家战略,无论是从产业需求还是人才培养角度,抑或从学科与知识发展角度,旅游管理升级为一级学科势在必行。为此,学界在这方面做出了持之以恒的努力与付出。近年来,在保继刚等学者的带领与倡导下,召开了创建旅游管理一级学科的系列会议(含国际会议),并在《旅游学刊》(如2016 年第10 期)上组织学者探讨旅游管理作为独立一级学科的学理基础与知识体系问题,尽管尚未取得最终成功,但相信在不久的将来,几代旅游学人的这个梦想会最终实现。随着旅游学科的地位提升与独立,所面临的学科迷思困境会更容易化解,人才培养目标与定位问题也会有更清晰的理解。

(二)凸显旅游管理的专业特色与时代责任,强化专业认同与社会认可

当前中国高校的旅游管理专业普遍缺乏自己特色与区分度,往往有“管理”(偏重一般性的管理类知识教育)而无“旅游”(缺乏对接旅游行业实践),而职业类旅游院校则有“旅游”(技能)无“管理”(理念),二者形成强烈反差与对比。但无论是哪一类学校,其旅游管理都普遍缺乏专业认同感与社会认同感,这是旅游学科边缘化及行业社会地位低的重要表征。如何突破这种认同局面?文章认为,需要通过强化旅游专业特色来逐渐培养专业认同感甚至创造认同价值。在这一领域做得比较典范的是以酒店管理与服务实习为特色的瑞士洛桑酒店管理学院,其主要培养中、高级酒店管理人才,还有在专业理论与实践方面充分结合的康奈尔大学酒店管理学院,既培养学术型人才,也产出中高级旅游管理人才。在国内,诸如北京联合大学、北京第二外国语学院也在旅游专业特色方面走在前列,其旅游专业地位较高,毕业生就业前景好,很多被企业早早就聘为管理者(转引自参考文献[2])。可见,社会对这些学校的旅游专业与学生是比较认可的。然而,要进一步增强旅游专业的社会认可与价值承认,我们认为还需要凸显旅游专业(学科)的时代责任与社会价值。近年来,随着全域旅游战略的提出与实施,旅游产业的重要性逐渐被大众所了解,而在乡村振兴战略背景下,旅游业更是被认为(证明)是实现乡村振兴的重要途径与方式。因此,可以充分抓紧乡村振兴的战略机遇,发挥旅游业有利于城乡互动、振兴乡村的重要价值,勇于承担旅游学人的时代责任,扛起旅游学人的时代担当,从而提升旅游专业与学科的社会价值。

(三)加强高校与业界的互动,形成理论与实践协同创新的课程教学模式

长期以来,中国旅游高等院校与企业业界之间缺乏有效联动,在传统社会分工体系中,高校似乎只负责人才培养(类似于产品生产),而企业则只管人才需求(类似于产品消费),二者是隔离开来的。由此,导致我们的旅游教育教学与市场行业脱节。但在现代市场体系中,旅游(人才)供给与(市场)需求、生产与消费及理论(教学)与(行业)实践,从来都不应该是割裂的,而应该是互为一体的。所以,要破解旅游教育与市场脱节的问题,需要加强高校与业界的互动,共同参与到理论与实践的协同创新课程上。这方面的有益尝试与实践,可以参照香港理工大学酒店与旅游业管理学院的做法,其旗下的“唯港荟”既是对外营业的酒店,也是日常教学与学生实习的地方,同时还是教职工宿舍大楼,学院与酒店双方全方位结合与联动,共同打造了理论与实践协同的“综合教学模式”课程。与港理工类似,北京联合大学与首旅集团进行校企合作,共同进行课程改革与内容创新,也已取得初步成效。这样的教学模式,一定程度上缓解了旅游本科教育教学中的理论与实践脱节问题,但仍然需要探讨更加多元化的理论与实践协同创新的课程教学模式。

(四)把握产业融合规律与市场机遇,提升旅游行业地位与归属感

当下中国旅游管理本科教育存在行业内低就业率与高流失率的双重困境,如何突破这种双重困境?这要求旅游教育要善于把握旅游产业的发展规律,并结合市场行业需求,逐渐提高旅游行业的准入门槛与社会地位,让旅游成为一个受社会广泛尊敬的行业,这样才有学生愿意在此行业中投之以热情、付之以爱,才能聚集并留住优秀人才。具体而言,一方面,旅游产业是综合性、关联性产业,涉及吃住行游购娱六大方面,同时还可以与地产、金融、信息技术、医疗、养老、创意和文化等相关产业进行嫁接与融合。因此,通过“旅游+”“文旅融合”等发展战略,有利于形成多元化旅游业态与产品,拓展旅游产业格局,提升行业地位,从而吸纳更多优秀毕业生与人才。另一方面,旅游产业的快速发展使得旅游人才需求持续增长,人才供给与需求的缺口依然存在,这对于旅游管理专业学生来说是有利的就业前景与环境。我们要充分把握旅游业的这场世纪机遇,顺应市场,加快旅游业的产业升级与协同创新发展,促进旅游业提质增效,并最终整体提升旅游的行业门槛与社会地位,实现旅游作为幸福产业与满足人民美好生活需要的长远目标。

三、结束语

中国旅游本科教育存在多方面困境与问题,正面临前所未有的挑战和机遇。如何在挑战与机遇并重的时代夹缝生存,并实现旅游学科的整体地位提升与社会认可,是所有旅游学人的内心发问与梦想。然而,我们也必须意识到,旅游本科教育所存在的问题将是长期性的,短时间内也许难以扭转,同时这些问题并非仅仅旅游学科所独有,有些甚至是整个中国高等教育所面临的“共病”,因此,要在这些困境中寻求突破与出路,一方面需要多代旅游学人的共同努力与坚持,另一方面也需要跨界、跨学科及多领域的共同协作和推进。

①然而在国务院学位委员会和教育部发布的《学位授予和人才培养学科目录(2011 年)》(2015 年修订)中,“旅游管理”仍然是“工商管理”门类之下的二级学科。