论儿童博物馆的游戏问题*

2022-09-01杰西卡卢克妮可里韦拉里奥诺科尔伯特凯瑟琳雪伦

杰西卡·J.卢克 妮可·R.里韦拉 里奥诺·A.科尔伯特 凯瑟琳·J.雪伦 著

吴碧宇 周宇雯 倪奕萌 李 婷 范家尧 译

拉尔夫·沃尔多·爱默生有句名言:“会玩是一种令人快乐的天赋。”这句话或许可以很好地诠释儿童博物馆的价值。目前,游戏是大多数美国儿童博物馆的目标核心,是儿童博物馆区别于其他类型博物馆和非正式学习机构的特征。例如,华盛顿州的塔科马儿童博物馆以鼓励儿童进行冠军类游戏见长;伊利诺伊州的芝加哥儿童博物馆通过建立游戏和学习一体化的社区来改善儿童生活;亚特兰大儿童博物馆借助游戏的力量激发儿童想象力,促使儿童探索学习。美国儿童博物馆协会(ACM)是代表全美400多家儿童博物馆的专业协会,该协会秉持“游戏即学习,对儿童的健康社交、情感和认知发展至关重要”的理念。

随着公众观念和文化重心的转变,作为儿童博物馆核心元素的游戏面临着前所未有的压力,其未来的发展前途未卜。从业者、研究人员、管理人员和资助者重视游戏的同时,也对游戏的界定有一定误解。这不仅威胁到儿童博物馆的核心理念,也难以展示和记录儿童博物馆的价值。

一、游戏的界定

经验主义认同游戏的价值。联合国儿童基金会《儿童权利公约》(1990年)[1]清楚说明,儿童享有参与游戏娱乐活动、文化生活和艺术活动的权利。儿童早期发展领域的专家将游戏与儿童的健康发展、儿童从语言习得到社会技能再到培养解决问题的基本技能联系在一起[2-5]。费舍尔、赫什·帕赛克、格林科夫和格拉菲阐明了游戏在培养一系列发展性技能方面的价值[6],比如空间识别、数学概念的早期探索、角色扮演、符号表征和社会能力。进化论专家认为,游戏是一种培养机制,能让儿童在社会群体生活中学会控制自我、发展意识和使用策略等技能。例如,特莱法认为,格斗游戏能给儿童提供一些重要的社会策略和方法,干预儿童参与格斗游戏会降低儿童的学习潜能[7]。游戏是一个实践场所,能为儿童向成人角色和成人关系过渡做好准备。

有研究者认为,游戏和学习彼此独立,互不影响[8]。拓谷、马库斯、豪登和乌托尔提供了游戏和儿童学习之间存在联系的证据。他们的研究表明,儿童在家中进行的游戏类型与他们在博物馆解决特定问题的表现有关[9],由此可知,游戏能提高儿童的学习效能。贝尔根认为,游戏是所有年龄段儿童的重要学习媒介,也是发展特定职业技能的基础[10]。

游戏是儿童成长过程中的关键,但其界定不清晰。埃伯利在《游戏要素》中对游戏的定义进行了研究,他提出一个有争议的界定,即“游戏是一个宽泛的话题”[11]。他认为,“游戏”很难定义,因为其种类繁多,界定方式又各不相同。埃伯利认为,游戏以进化模式为基础,有益于人类的发展。由此,他研究了一系列游戏定义,对“游戏”这一概念进行了详细的描述。埃伯利对游戏的定义侧重游戏的六个基本要素——预期、惊喜、愉悦、理解、力量和平衡。这些要素共同促进儿童的社会、认知和身体发展,进而增强儿童融入周围世界的能力。

文化差异导致游戏的定义变得十分复杂。研究表明,不同文化对游戏有不同的理解。迪比安卡·法索利研究了拉丁裔和欧美裔父母与孩子对儿童博物馆的感知差异。她发现,对游戏在孩子成长和学习过程中的作用,不同文化背景下的父母持不同态度。例如,拉丁裔父母更倾向将游戏与亲子关系、与快乐或与其他孩子互动等联系在一起;而欧美裔父母可能更关注以儿童为主导的游戏体验[12]。该研究还强调了群体内差异的重要性,这提醒我们,任何群体都可能因文化差异而产生不同的游戏定义。

我们要关注社会价值观和政策变化,看看这些变化是如何给游戏带来挑战的。科普兰、谢尔曼、肯迪、科克沃夫和塞勒斯认为,出于对安全、经济需求和学术压力的担忧,社会价值观和政策使幼儿在托儿所参与体育活动的时间减少[13]。格雷(Gray)认为,这种游戏机会的减少会增加儿童和青少年的精神疾病发病率[14]。巴利特、科诺斯和巴勒特·皮尤 研究了西澳大利亚州游戏化学习活动的弱化情况,这与儿童出现越来越多的行为问题有关[15]。

二、儿童博物馆中的游戏

自1899年美国布鲁克林儿童博物馆开放以来,儿童博物馆领域就开始提供“体验导向而非对象导向”的博物馆游戏体验,旨在“激发儿童的好奇心”[16]。大约30年前,儿童博物馆的数量急剧增长。如今,这一领域已进入高速发展和多样化发展阶段,其目的是为更多儿童及家庭提供学习机会。

梅菲尔德通过考察全球30家儿童博物馆,梳理了儿童博物馆的历史发展,在这一过程中,她记录了儿童博物馆发展历程中产生的相关词汇及显著特征,同时标注了该领域发生的巨大变化。梅菲尔德发现,在儿童博物馆的历史使命和发展目标的相关文献中,有若干最常见的词汇:学习、互动/动手、嬉戏/愉悦/快乐、游戏、创造力/想象力、发现、儿童/家庭/代际和多元文化/跨文化。其中,许多词汇都与游戏密切相关[17]。

目前,儿童博物馆中有关游戏的研究倾向于描述儿童的游戏行为、亲子互动或父母对游戏重要性的看法。例如,皮斯纳、拉波波尔和加斯金斯运用自然观察法,观察儿童博物馆的展览活动,记录儿童在游戏中学习的某些方面(如因果性、程序性、运动性),同时研究成人参与游戏活动对儿童行为的影响[18]。其他的研究调查了父母在儿童游戏中发挥的作用[19-22]或父母在参观博物馆时对儿童游戏的学习价值的看法[23-25]。

目前,儿童博物馆专业人员对游戏及游戏在工作中的重要性这一领域尚无研究。我们相信,通过探讨儿童博物馆游戏对学习的作用,未来儿童博物馆的游戏问题会得到更多关注,从而推动儿童博物馆研究的发展。虽然较多儿童博物馆承认游戏是它们工作的重心,但是儿童博物馆中游戏涉及的三个问题仍有待达成共识:如何界定、如何定位、对儿童成长有何作用。尽管游戏对我们的行为有着重要影响,我们却认为没必要对其进行探讨,因为游戏已经内化成儿童博物馆知识体系的一部分。但是,我们可以通过显式对话收集游戏的相关词汇,研制游戏策略、措施并发掘游戏影响,综合这四个方面的内容可以阐释游戏在儿童博物馆中的学习价值。据此,我们就儿童博物馆专业人员在工作中如何定义游戏展开讨论。

三、研究目的

本研究由儿童博物馆研究网络中心开展。在博物馆和图书馆服务研究所(IMLS)的资助下,儿童博物馆协会和华盛顿大学博物馆学研究生项目(UW)于2015年春季合力创建了儿童博物馆研究网络中心。该研究网络中心旨在得出可操作、跨机构的研究成果,以全面开展《儿童博物馆学习价值研究议程》中的重要事项[26]。该中心包括10座儿童博物馆,下列博物馆正在进行研究和评估工作:波士顿儿童博物馆、休斯敦儿童博物馆、匹兹堡儿童博物馆、塔科马儿童博物馆、杜佩奇儿童博物馆、明尼苏达州儿童博物馆、普罗维登斯儿童博物馆、感恩节点研究所、印第安纳波利斯儿童博物馆和魔法之家—圣路易斯儿童博物馆。

自2015年春季以来,为强化儿童博物馆的实践活动,并为儿童博物馆建设游戏学习价值的案例库,儿童博物馆研究网络中心开展了三项研究,《儿童博物馆学习价值研究议程》为这三项研究提供理论指导,网络中心彼时的能力和实力确保了研究的顺利开展。也就是说,这三项研究不是要制定研究中心自身的研究议程,而是要全面开展《儿童博物馆学习价值研究议程》中的重要事项[27],这给儿童博物馆的实践活动和政策制定带来广泛的指导意义。第一项研究探索了儿童博物馆关于学习理念的范畴, 我们选取了五座博物馆作为案例,分析了其中的学习框架[28]。这项研究的核心发现是,这五座儿童博物馆都没对游戏进行界定,也没有对游戏在儿童学习过程中的作用达成共识。本文分享儿童博物馆研究网络中心的第二项研究成果。第二项研究以第一项研究为基础,以访谈的形式考察了儿童博物馆对游戏的具体界定,以及游戏在工作中的定位。

四、研究方法

本研究本质上为描述性研究,目的是抽样调查美国儿童博物馆的发展趋势和发展模式。本研究以儿童博物馆的人流量为基础,进行分层随机抽样:(a) 区域分布分层(东北部、中西部、南部和西部);(b) 地理位置分层(农村、郊区和城市);(c) 成本预算分层(100万美元以下至1000万美元以上)。在每个博物馆样本里选择一个或一个以上资深专业人士监管学习体验的设计和/或实施;假设这些专业人士熟悉其所在机构的游戏定义。

儿童博物馆研究网络中心有13名研究员,由其中一名研究员对每位受访者进行电话访谈,访谈时间约20~40分钟。访谈内容主要集中在游戏对儿童博物馆工作的作用、游戏在儿童博物馆工作中的地位、博物馆对游戏的界定以及受访者如何看待游戏对参观者的影响。经受访者同意,研究人员对访谈进行了录音和转录,并分析了访谈内容中的突出主题。

共49名儿童博物馆专业人士参与访谈。表1显示了受访者在儿童博物馆的工作职位,大多数受访者从事教育相关工作。表2显示研究样本在三个抽样层(区域、地理位置和成本预算)的分布,并将其与儿童博物馆协会会员大样本的分布进行比较①这些数据来自儿童博物馆协会(Association of Children’s Museums)的分享,收集自其在2012年进行的最新年度会员调查。。表2数据显示,儿童博物馆的人流量多,所以研究样本具有很强的代表性。

表1 受访者在博物馆的工作职位(N=49)

表2 儿童博物馆 (N = 49) 与儿童博物馆协会会员的信息对比(N = 115)

五、研究结果

根据儿童博物馆专业人士的看法,我们的研究数据涉及四个关键主题:(a)游戏在儿童博物馆工作中发挥的作用;(b)儿童博物馆对游戏的界定;(c)儿童博物馆对游戏活动的评估;(d)儿童博物馆设置游戏活动的好处。

(一)游戏在儿童博物馆工作中发挥的作用

有五分之四的儿童博物馆专业人士表示,游戏对儿童博物馆的工作至关重要。我们要求受访者用数字1~7评价游戏对博物馆工作的重要性,其中1表示完全不重要,7表示极其重要。49名受访者中有46人回答了这个问题:83% (n= 38)的人给了7分,6%(n= 3)的人给了6分,11%(n= 5)的人给了5分。

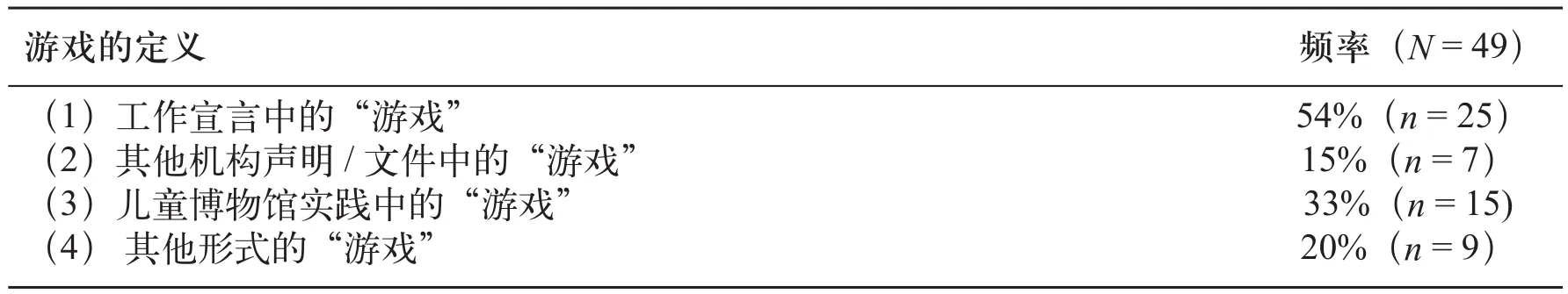

尽管大多数受访者认为游戏在儿童博物馆的工作中起着重要作用,但只有半数受访者表示,他们所在的儿童博物馆存在“游戏”这一说法(表3)。例如,一名受访者说,“我们的工作是为儿童和家庭提供平台,让他们通过游戏来探索、发现和学习自然界、艺术和科学……”另一位受访者也说,她所在的儿童博物馆是“激励儿童去探索、去创新、去创造、去游戏”。

表3 儿童博物馆中游戏的规范定位(N = 49)

其他受访者表示,尽管游戏并不是博物馆工作职责的一部分,但一些机构的声明或文件(诸如策略计划,或者隐含在机构对话和实践中)中提到过“游戏”。例如,一位受访者说,他所在儿童博物馆的“真正使命”是“帮助父母和看护人培养有好奇心、创造力和自信心的孩子”“虽然并没有直接提到‘游戏’一词,但我们知道从操作层面来说,游戏是实现上述‘真正使命’的最佳方式。”另一位受访者解释说,“我们的使命是‘营造激发儿童创造力的教育环境’。‘游戏’一词并没有出现在我们博物馆的使命宣言中,但归根结底,儿童博物馆就是要让儿童通过游戏来学习”。

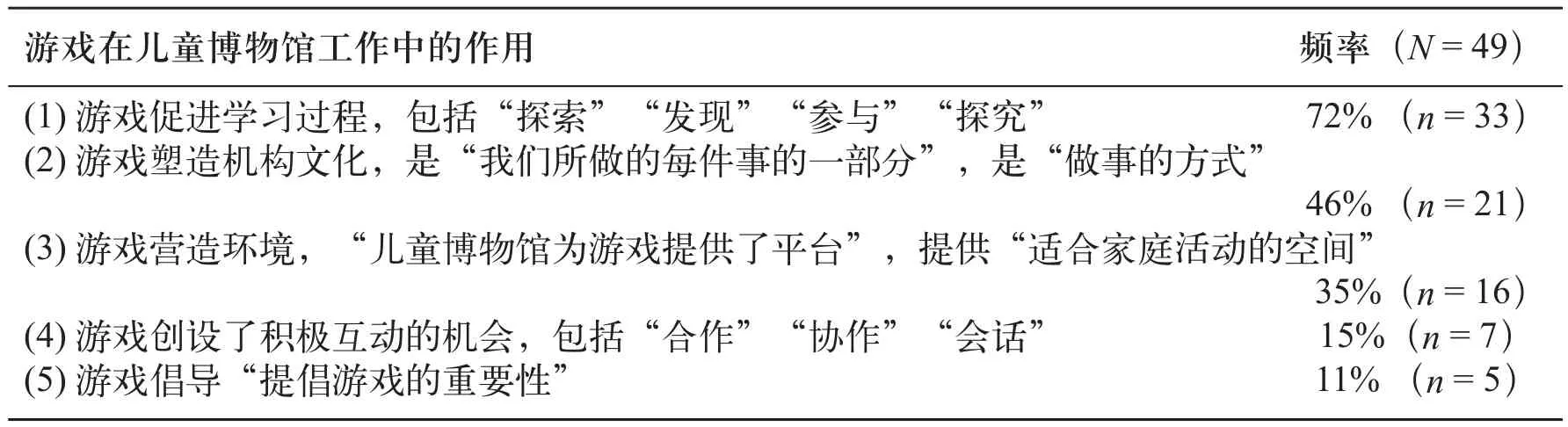

不管明确提及与否,受访者都要描述其博物馆工作使命中应用游戏的目的。其中三分之二的儿童博物馆专业人员强调,游戏是一种关键的学习机制,是儿童“探索”“发现”“参与”“学习”或“探究”的一种形式(表4)。用一位受访者的话说:“我们将游戏视为一种工具,借助游戏来完成博物馆的工作使命——激励孩子们去发现事物、去探索、去创造。这就是孩子们探索世界的方式。”

表4 儿童博物馆专业人员对工作中游戏作用的看法(N = 49)

(二)儿童博物馆对游戏的界定

虽然本研究中的大多数受访者明确表示,其所在儿童博物馆非常重视游戏,但很少有博物馆对游戏进行规范定义。具体来说,28%(n= 13)的受访者所在的儿童博物馆对游戏进行过界定,而72%(n= 33)的受访者所在的儿童博物馆没有对游戏进行界定。在13座对游戏进行界定的儿童博物馆中,只有5座儿童博物馆以书面形式界定了游戏;另外8座儿童博物馆只口头定义了游戏。其他儿童博物馆没有对游戏进行界定,仅仅进行了讨论。对游戏进行书面界定的5座儿童博物馆于1975年到1982年间先后落成,均为城市儿童博物馆。在所有样本中,儿童博物馆的落成时间以1990年为分水岭,一半落成于1990年之前,另一半建于1990年之后。

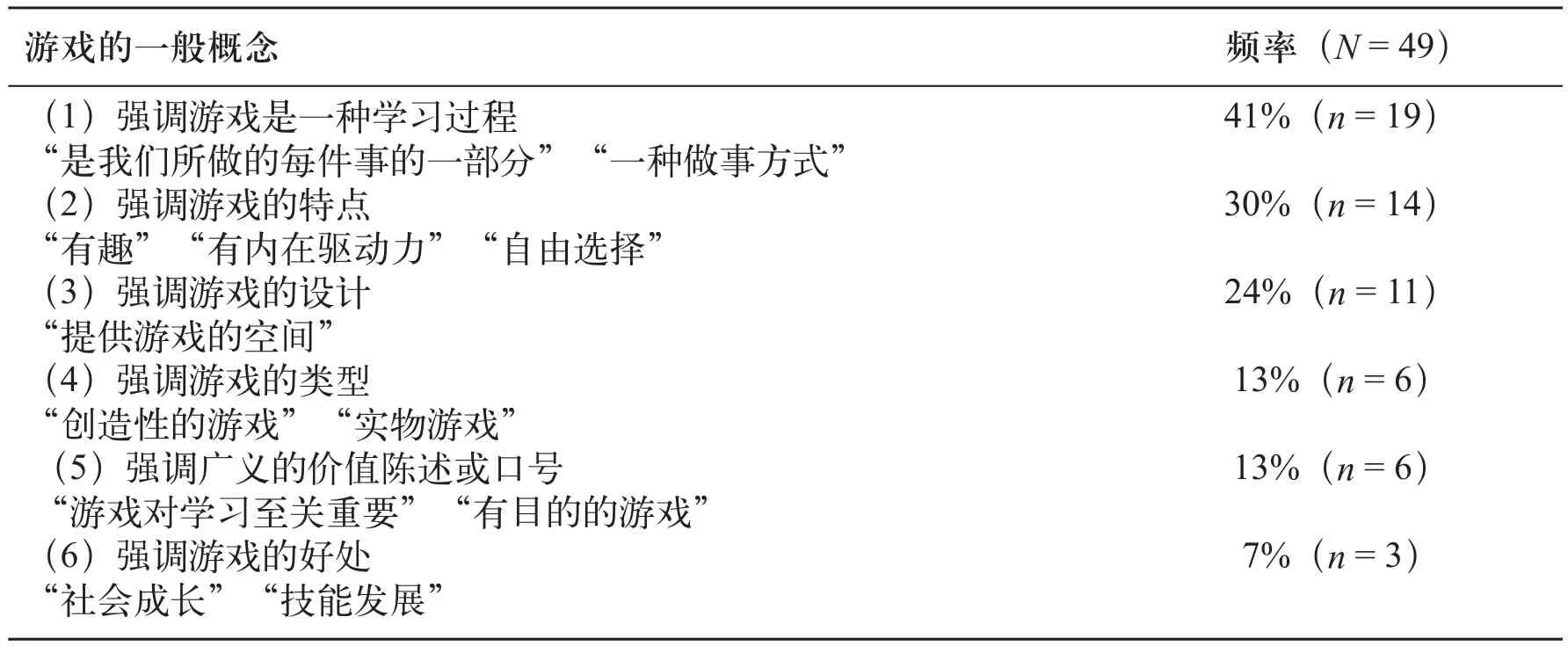

无论其所在儿童博物馆是否对游戏进行界定,受访者都需回答这个问题:他们的儿童博物馆是如何界定游戏的。表5展示了受访者对游戏的各种界定,有的将游戏界定为学习过程,有的只对游戏的特征进行了界定,有的只从设计角度界定了游戏等。

表5 儿童博物馆专业人员对游戏的定义(N=49)

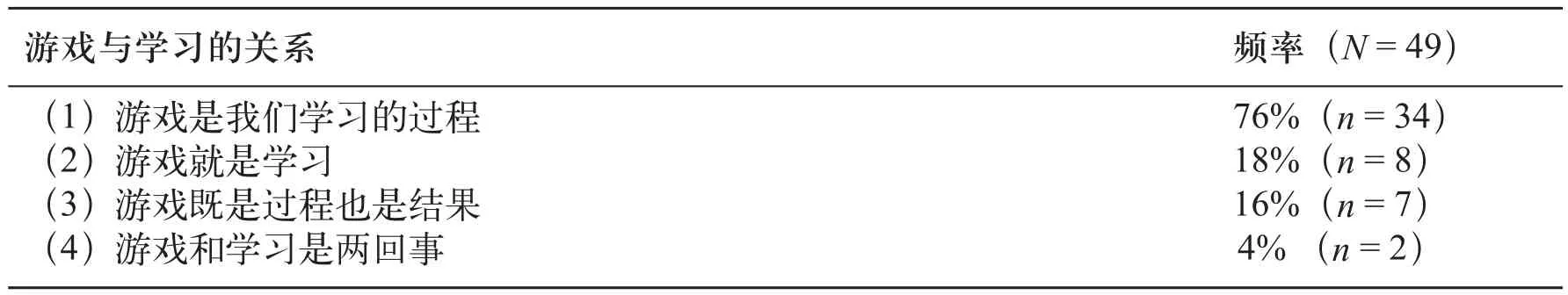

在儿童博物馆对游戏的定义中,我们对游戏和学习之间的关系很感兴趣。专业人士指出,游戏是儿童学习的一种机制;游戏能产生积极的学习效果,游戏和学习对儿童而言同等重要。为更好地了解游戏和学习的区别,我们在现有数据中进行了再调研(表6)。在上述抽取的样本中,有四分之三的受访者指出,他们所在的儿童博物馆将游戏定义为一种学习过程。例如,一名受访者说,“我们将游戏界定为一种学习过程,因为儿童在游戏的过程中学习并收获。他们在游戏过程中的体验和发现就是一种学习,所有的收获都源于游戏。就儿童博物馆的游戏界定而言,不论是儿童间的互动,还是亲子互动或展品实践活动,所有这一切都从游戏中获得……而且因为每个儿童在游戏中的体验不同,所以他们的收获也不同”。

表6 儿童博物馆的游戏定义中游戏和学习的关系(N = 49)

(三)儿童博物馆对游戏活动的评估

很少有受访者,确切来说,仅有四分之一的受访者(22%,n= 10)表示其所在儿童博物馆对参观者的游戏活动情况进行了评估。这些受访者称,他们尝试过记录参观者所玩游戏的类型、获取参观者的游戏体验反馈,以及观察参观者使用与游戏相关展品的方法。四分之三(78%,n= 36)的受访者表示,其所在博物馆并未对参观者参与游戏的情况进行评估,或是因为他们更重视其他评估指标,或是因为他们根本没有这类评估技术。一位受访者说,“尽管我们馆没有评估游戏活动的任何技术,我们还是做了很多非正式的、非官方的观察和评估,但我们仍无法以一种能描述的方式评估游戏活动,因此游戏评估问题目前尚未得到解决”。

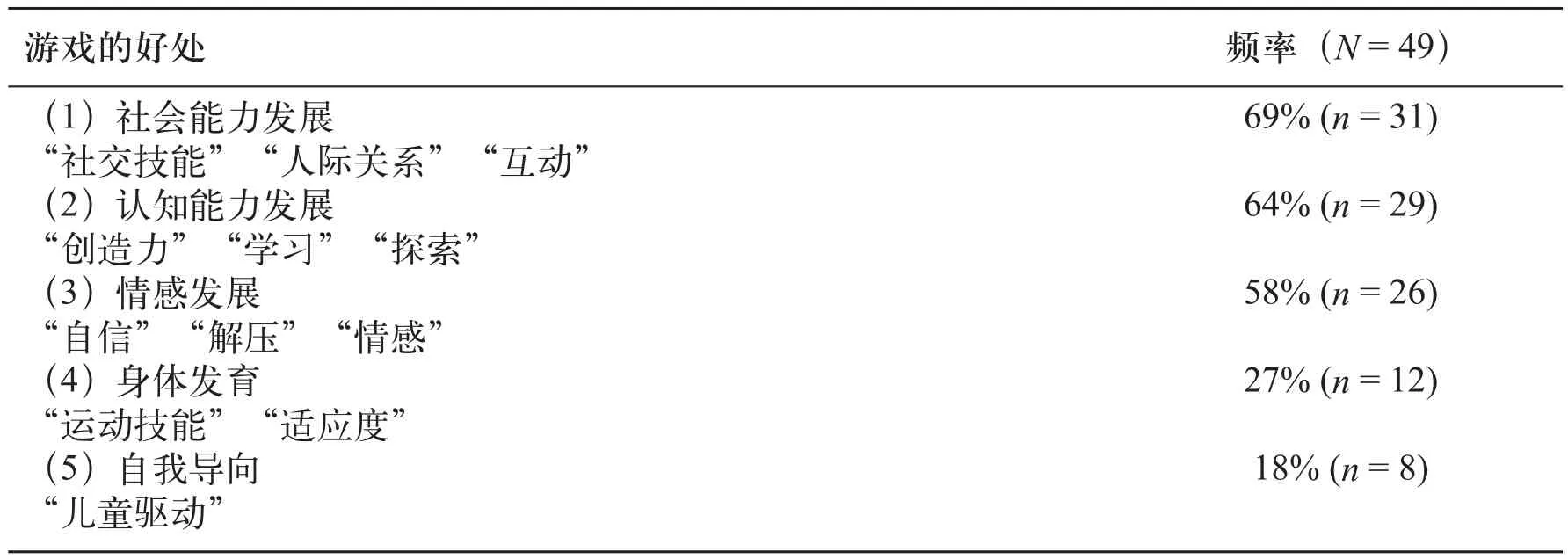

(四)儿童博物馆设置游戏活动的好处

表7显示受访者对博物馆内游戏活动好处的看法。三分之二的受访者强调,游戏可以促进儿童的社会发展和/或认知发展。例如,一位受访者说:“我认为这种来回合作的游戏有诸多好处,因为合作式游戏能给孩子们提供与他人分享的机会,通过不断实践,孩子们能够学会换位思考,变得富有同理心。我认为,无论是从观念发展,还是从理解他人的角度来看,这种合作式游戏都可以让孩子们接触到家庭之外的东西。”

表7 儿童博物馆专业人员对游戏好处的看法(N = 49)

一半的受访者强调,游戏可以促进情感发展。一位受访者说:“游戏能够促进儿童与他人建立社交情感联系……儿童在游戏时有很多解决问题的机会,他们可以自己动手搭建某个东西,也可以与其他同伴一起合作解决问题……无须言语,他们也能真正表达自己 。”

六、研究讨论

儿童博物馆研究网络中心的第二项研究调查了儿童博物馆对游戏的界定,考察了儿童博物馆对游戏在场馆工作中的定位。我们对49座儿童博物馆进行了抽样调查,所选博物馆在区域分布、地理位置和成本预算方面均有较强的代表性。研究数据表明,对儿童博物馆工作人员来说,游戏无疑是博物馆工作中极其重要的一部分,最主要的原因在于,他们认为馆内的游戏活动凸显了儿童学习的过程。然而,游戏对于博物馆工作的重要性不一定明确出现在博物馆的工作报告中。事实上,在我们的研究中,只有一半儿童博物馆的工作报告中出现了“游戏”一词,而在其他儿童博物馆的工作报告中没有明显提及“游戏”,这让我们对游戏在儿童博物馆中的作用持怀疑态度。 如果样本中的大多数儿童博物馆明确将游戏视为博物馆工作的重心,那为什么不在工作报告中阐明这一点呢?儿童博物馆是否有意用政治色彩不浓且更有吸引力的词汇替代了“游戏”一词?换句话说,因为决策者、资助者和消费者没有将游戏视为学习的基本要素,所以儿童博物馆巧妙地避免了对“游戏”的界定?我们鼓励其他研究者研究游戏的界定问题,以便我们更好地理解游戏的价值和场馆工作之间的关系。例如,我们希望通过进一步的研究,更详细地了解儿童博物馆专业人员接受/不接受游戏概念的动机。

研究数据显示,游戏价值和游戏定义之间存在着矛盾。虽然在本研究中,大多数儿童博物馆专业人员声称,游戏是博物馆工作中极其重要的因素,但很少有博物馆对游戏进行规范定义,在现有的定义里,又只有少数是用书面形式记录的。那些作为样本的儿童博物馆以各种方式对游戏进行界定,一些界定方式将游戏视为学习机制或学习过程,另一些界定方式指出,游戏代表了学习的特定方面(如内在动机或自由选择)。

上述发现表明,虽然儿童博物馆的专业人员声称游戏是其工作的一个重要方面,但似乎并未就游戏的定义、特点或游戏在儿童博物馆中的表现形式达成共识。如果游戏没有统一的界定,那么在儿童博物馆内或与利益相关者讨论游戏话题就很困难。我们并不主张儿童博物馆从单一维度给出游戏的定义,相反,正是儿童博物馆对游戏多维度、多视角的界定让我们看到了游戏的价值。例如,研究数据表明,大多数受访者认为游戏是一种学习过程。如果儿童博物馆认可这一界定,并开始研究博物馆利用游戏达到学习效果,那么该如何认定游戏在博物馆中的地位?随着儿童博物馆继续阐明博物馆里游戏的学习价值,并证明儿童博物馆里的游戏区别于其他儿童学习平台,且综合看待游戏在博物馆中的学习功能,很可能强化人们对儿童博物馆的认同。

很少有儿童博物馆评估馆内的游戏活动。同样,如果儿童博物馆声称游戏是其体验的核心组成部分,那么在我们看来,对馆内游戏的性质进行评估是有好处的。馆内专业人员熟知这点,一些文献也有相关记录,诸如游戏对儿童认知、社会和情感发展的好处[29]。

我们承认,评估儿童博物馆内的游戏颇为不易,尤其是当游戏的定义呈现多维性时。在看到游戏时,我们能将其识别出来吗?“眼前所见是游戏”这一看法能一致吗?假设评估时游戏就有一个明确的定义,那上述两个问题的答案是肯定的。再次强调,我们并不主张儿童博物馆从单一维度界定游戏,相反,我们认为任何对游戏的评估都要以一个明确的核心定义为基础。例如,受雇于哥伦布艺术博物馆的评估人用运动相机记录了31名参观者在博物馆奇妙屋(旨在让人们参与游戏的互动画廊[30])里的游戏活动,并采用布朗(Brown)[31]类型学理论对此游戏活动进行分析,这些活动包括假装游戏或想象游戏、讲故事游戏、创意游戏、社交游戏、客体游戏和身体冲撞游戏。分析结果显示,这个奇妙屋里的参观者都参与了游戏;其中某些特定活动比其他活动更能促进某些游戏的开展。儿童博物馆领域也做过类似研究,能为我们提供佐证。多座儿童博物馆认为游戏很重要,但这些博物馆并没有对游戏进行明确的界定,也很少对游戏加以定位。定义的缺失指出儿童博物馆领域的一个潜在缺陷——博物馆声称具备专业的游戏知识,但并未阐明游戏是什么、游戏从何而来。更确切地说,它们并未说明为什么儿童博物馆能很好地开展游戏活动。更重要的是,我们没有使用常见的词汇和定义谈论专业知识。通过定义和评估儿童博物馆中的游戏,我们可以更好地描述儿童博物馆对社区的独特价值,以此促进博物馆的发展。我们鼓励儿童博物馆的从业者、决策者和研究人员弥补游戏定义这一领域的不足,制定一套令人信服的儿童博物馆游戏定义,研制一个儿童博物馆领域的游戏定义,用于后续研究。