冀西北地区错期交叉混播对第3年草地生产力的影响

2022-08-31杜俊颖宋连昭李鑫洋薛祝林刘贵河

李 军, 杜俊颖, 杨 莉, 宋连昭, 李鑫洋, 薛祝林, 刘贵河*

(1. 河北北方学院, 河北 张家口 075000; 2. 张家口市草原监理站, 河北 张家口 075000)

冀西北坝上地区属于典型的北方农牧交错带[1],该地区是我国华北地区重要的生态屏障,是维护京津地区生态安全,促进区域发展的重要水源涵养功能区[2-3],对首都经济圈具有非常重要的意义[4]。近年来,由于自然及人为因素的影响,当地土壤沙化与碱化日趋严重,草原生态系统遭到破坏[5],严重制约了当地的可持续发展[6]。而混播草地建植可以有效恢复生态环境、重建生态系统,并为畜牧业提供足够的优良牧草,能够实现草牧的良性循环[7-9],对生态环境建设和经济发展具有重要支撑作用。

紫花苜蓿(MedicagosativaL.)是世界上栽培面积最广、优质高产的多年生豆科牧草[10],常作为建植人工草地的首选草种[11]。无芒雀麦(Bromusinermis)被誉为“禾草饲料之王”[12],垂穗披碱草(Elymusnutans)根系发达,二者具有耐旱、耐寒、抗逆性强等优点,是退耕还草、生态恢复的主要禾本科牧草[13-14]。紫花苜蓿与禾草混播时,禾草的竞争力呈逐渐减弱趋势,而紫花苜蓿会随着混播年限的延长扩大种群,占据更多的资源与生存空间[15-16]。因此,延长豆禾混播草地的使用年限,并使其获得高产、优质的关键是根据不同牧草的生物学特性确定其播量及播期,降低紫花苜蓿与禾草的种间竞争,以增大混播群落的协调性[17-18]。但在生产实践中,常因混播方式或播种期不当而使牧草种间相容性降低,加剧不同物种间对各种资源的竞争进而导致生长不良[19]。

国内对豆禾混播的相关研究主要集中在混播对草地的提质增产效应、混播组合与混播比例上[20-23],而豆禾不同播期及交叉混播方式对草地生产力影响的研究却少有报道[24],持续研究未见报道。因此本试验以冀西北坝上地区豆禾牧草不同时期交叉混播第3年的混播群落为研究对象,探究在禾草行间分期播种紫花苜蓿对草地生产力的影响,为该地区建立高产、稳定的多年生人工草地提供理论与实践依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地选择在国家牧草产业技术体系张家口综合试验站,地处41°10′ N,114°00′ E,平均海拔1 400 m左右。属温带大陆性季风气候,年平均气温2.5℃,年降雨量396 mm,且多集中在7,8,9月,雨量占全年的70%,无霜期110 d,全年日照时数平均2 931.7 h。土壤为砂壤土,土壤表层有机质25.4 g·kg-1,碱解氮121.25 mg·kg-1,速效磷6.33 mg·kg-1,速效钾125.38 mg·kg-1,pH值为8.03[24]。

1.2 试验材料及来源

豆科牧草选用黑龙江省农科院提供的‘龙牧801’紫花苜蓿(净度>95%,发芽率>94%),禾本科牧草选择由北京正道生态科技有限公司提供的无芒雀麦、垂穗披碱草(净度>98%,发芽率>75%)。

1.3 试验设计

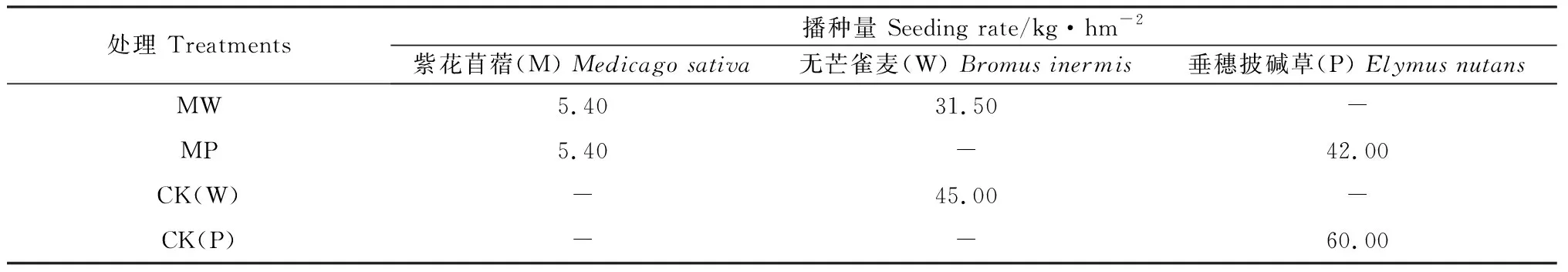

试验采用单因素随机区组设计,使用播种机分别播种无芒雀麦(W)与垂穗披碱草(P),后垂直于禾草播种行人工开沟分期播种紫花苜蓿(M),以15 d为一个播期,设6个播期:0 d,15 d,30 d,45 d,60 d,75 d,分别以无芒雀麦单播、垂穗披碱草单播为对照。小区面积3 m×13 m,行距30 cm,播种深度3~5 cm,3次重复。各小区豆禾比3∶7,具体播量见表1,其中紫花苜蓿单播播量为18 kg·hm-2,无芒雀麦单播播量为 45 kg·hm-2,垂穗披碱草单播播量为60 kg·hm-2。试验样地建植于2019年5月25日,前茬作物为燕麦,试验期间未进行灌溉和施肥,每年人工除杂草2次,建植当年刈割1次,2020—2021年每年刈割2次。

表1 混播播量Table 1 Seeding rate

1.4 测定项目与方法

1.4.1牧草产量测定 禾草抽穗期进行刈割,刈割前选用1 m×1 m样方进行测产,每个小区测定3次。留茬高度5 cm,称量鲜重并置于105℃烘箱中杀青30 min,后于65℃下烘干至恒重,计算其干物质产量。

1.4.2牧草品质测定 每个小区取混合烘干草样100 g,粉碎过筛后送于乌兰察布市易马农牧科技有限公司进行粗蛋白(Crude protein,CP)、粗脂肪(Crude fat,CF)、酸性洗涤纤维(Acid detergent fiber,ADF)、中性洗涤纤维(Neutral detergent fiber,NDF)等品质指标的测定。相对饲喂价值(Relative feeding value,RFV):(88.9-0.779×ADF)×(120/NDF)/1.29[25];相对饲草品质(Relative feeding quality,RFQ):1.949 9RFV-67.038(R2=0.755 2)[26]。

1.5 数据分析

试验数据通过Excel软件处理,用SPSS26.0软件进行方差分析。

2 结果与分析

2.1 交叉混播对牧草产量的影响

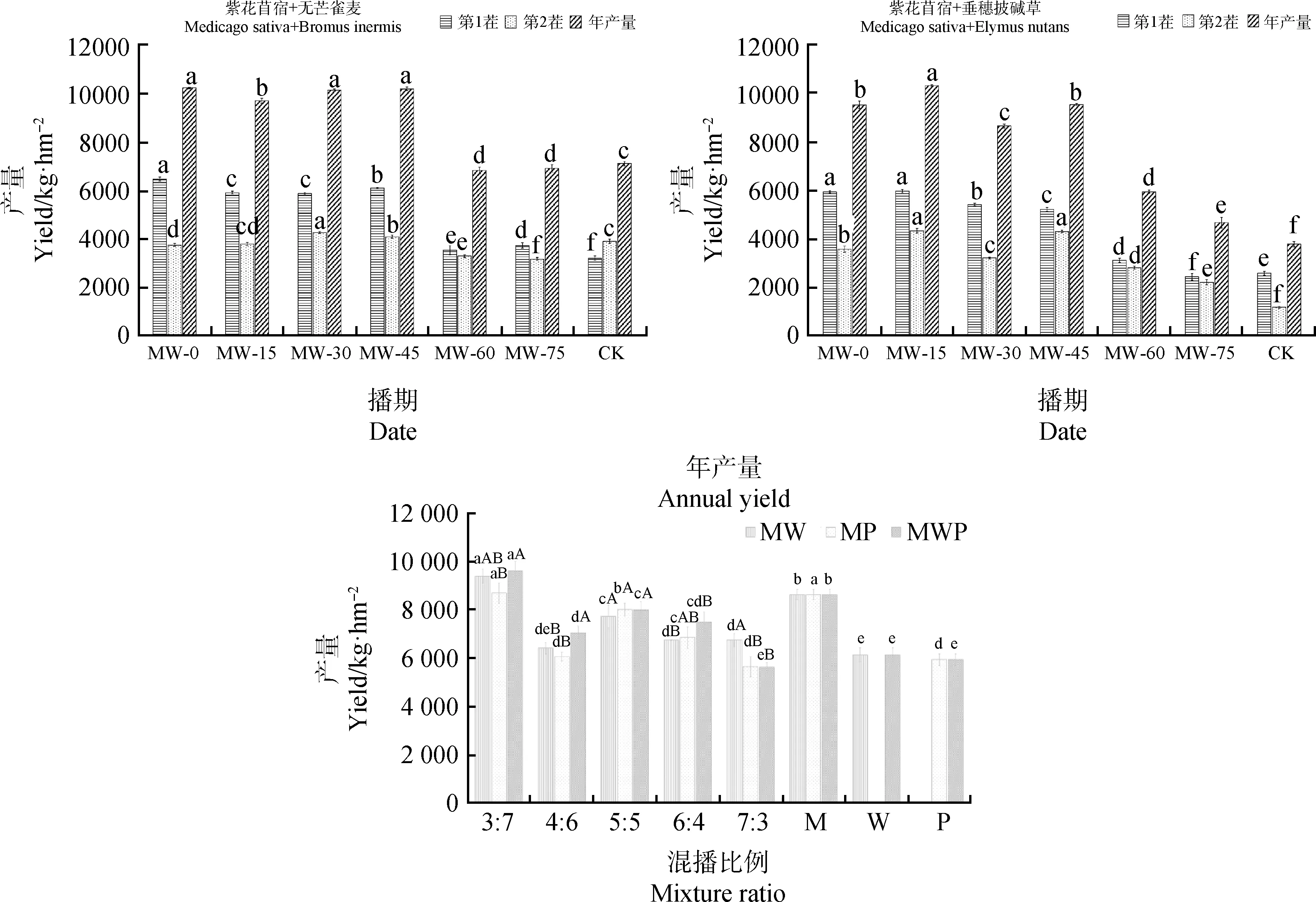

混播第3年,MW-0第1茬达6 493.15 kg·hm-2,MW-30第2茬牧草产量达4 278.36 kg·hm-2,分别较同茬无芒雀麦提高了102.05%,9.35%,且显著高于同茬其他处理;其中MW-0,30,45之间年干草产量无显著差异,但显著高于MW其他处理。MP-15年干草产量最高,较单播披碱草提高了171.95%,且显著高于其他处理,MP-0第1茬、MP-45第2茬牧草产量显著高于除MP-15外的其他处理(图1)。

图1 不同播期交叉混播对第3年干草产量的影响Fig.1 Effect of cross sowing at different sowing days on hay yield in the third year注:图中不同字母表示处理间差异显著(P<0.05)Note:Different letters in the figure indicate significant differences at the 0.05 level

2.2 交叉混播对牧草营养品质的影响

如表2所示,混播第3年,第1茬牧草中,MW-0,15,30处理粗蛋白(CP)、粗脂肪(CF)含量均无显著差异且显著高于同茬MW-75,其酸性洗涤纤维(ADF)、中性洗涤纤维(NDF)含量显著低于同茬MW-60,75与对照;第2茬牧草中,MW-0处理CP含量最高且显著高于同茬MW-60处理,MW-15处理粗脂肪含量最高,较CK显著提高了20.00%,而MW-0,15,30,60处理NDF含量无显著差异且显著低于同茬MW-75与对照,各处理间ADF含量无显著差异。

表2 MW不同播期交叉混播对第3年牧草品质的影响/%Table 2 Effect of M and W cross sowing at different sowing days on forage quality in the third year/%

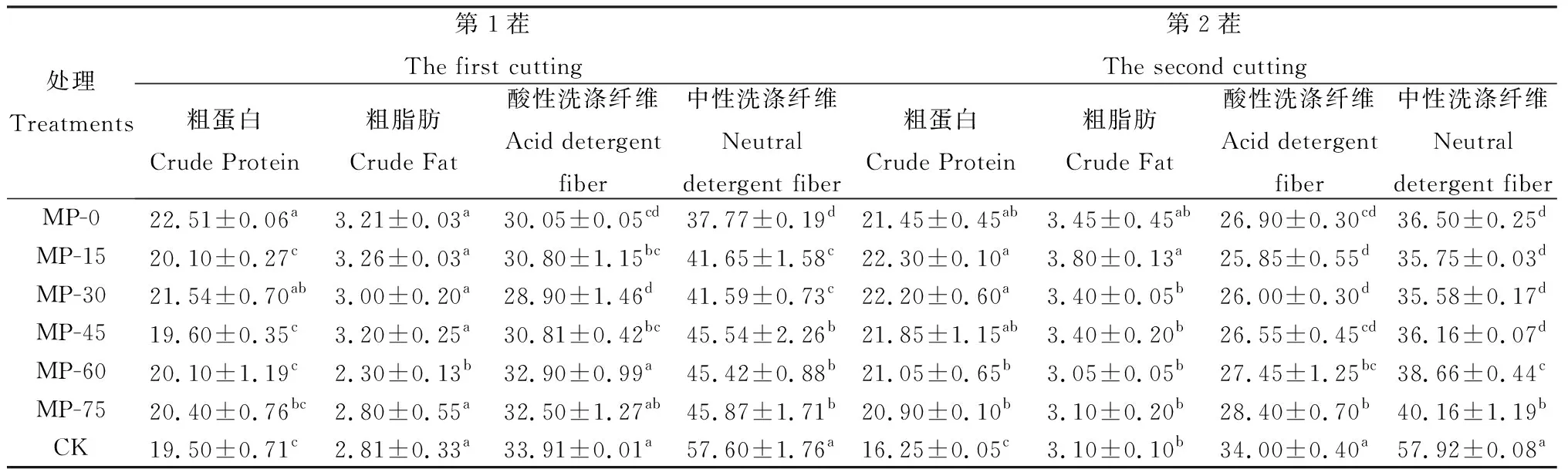

此外,第1茬牧草收获时,MP-0,MP-30处理CP含量较高且显著高于MP-15,45,60处理及对照,其ADF含量显著低于MP-60,75处理,MP-0,15,30处理NDF含量显著低于其他处理,而除MP-60外的各处理间CF含量无显著差异;第2茬牧草中,MP-0,15处理CP含量较高,与MP-30,45间无显著差异但显著高于MP-60,75与对照,MP-15处理CF含量最高且显著高于除MP-0外的其他处理,MP-15,MP-30处理ADF、NDF含量较低且显著低于MP-60,75与对照,但与MP-0,45间差异不显著(表3)。

表3 MP不同播期交叉混播对第3年牧草品质的影响Table 3 Effect of M and P cross sowing at different sowing days on forage quality in the third year

2.3 交叉混播对牧草综合品质的影响

研究结果表明,MW-0,15,30第1茬牧草相对饲喂价值(RFV)与相对牧草品质(RFQ)较高且显著高于同茬其他处理及对照;其第2茬牧草RFQ显著高于同茬其他处理,而RFV显著高于同茬MW-75,但与MW-45,60间无显著差异。MP组合中,MP-0第1茬牧草RFV最高且显著高于同茬其他处理,较CK提高了24.61%,RFQ显著高于除MP-30外的其他处理及对照;MP-15,30处理第2茬牧草RFV、RFQ均较高且显著高于同茬MP-60,75及对照(表4)。

表4 不同播期交叉混播对牧草综合品质的影响Table 4 Effect of cross sowing at different sowing days on forage overall quality in the third year

3 讨论

3.1 不同播期对牧草产量的影响

混播较单播而言可以显著提升草地生物量[27-28],主要原因在于不同牧草的茎、叶在空间上的分布更合理,可以有效接受光辐射,制造更多的有机物质[29]。豆禾混播草地不同物种间会产生种间竞争,且二者的竞争强度存在显著差异[30],为了促进牧草生长,可以适当降低优势牧草的竞争力[31],以维持混播群落豆禾牧草间的平衡。混播草地的种间竞争呈阶段性,在豆禾混播草地出苗期,混播草地的种间竞争更为激烈[32];豆禾混播草地优势之一是豆科牧草的固氮效应,但豆科牧草向相邻植物转移氮素的数量因物种、距离等因子而异[33],因此,适宜的物种搭配可以降低物种竞争[34]。混播第3年,不同物种生态位分化完全,对各种资源的分配更加合理,草地群落稳定性与种间相容性有所提高[19],可以最大程度的发挥混播优势。谢开云[35]和徐炳成[36]等研究表明,在紫花苜蓿与禾草混播群体中,紫花苜蓿具有更显著的竞争优势。本研究中,紫花苜蓿与无芒雀麦、垂穗披碱草交叉混播第3年,同期播种的紫花苜蓿较禾草返青早,是混播草地中的优势草种,结果与前人类似。蒋美艳等[37]在研究中发现,混播绿肥的生物量会随播种期延迟而降低;姚泽英[23]发现,在建植当年,垂穗披碱草播后一月内播种紫花苜蓿产量最高。本研究中紫花苜蓿与无芒雀麦同期交叉混播年干草产量最高,在垂穗披碱草播后15 d交叉播种紫花苜蓿较其他处理具有显著优势,与建植当年结果相似;而在禾草播种60 d,75 d后交叉混播紫花苜蓿,干草产量明显降低。这主要是由于牧草的产量峰值会随播期变化[38],在禾草抽穗期刈割,延后播种的紫花苜蓿尚未达到其产量峰值。而且随着播期的延迟,紫花苜蓿越冬率下降,进而影响生物量[39],尤其在经历两次越冬后,播期较早的混播群落优势更为显著。由此可见,根据不同草种各自的生物学特性确定其播种时间,对维持混播群落高产及稳定是至关重要的。

3.2 不同播期对牧草品质的影响

CP和CF、ADF与NDF是评价牧草品质的重要指标[40],其中ADF、NDF直接影响牧草消化率及适口性[41]。紫花苜蓿含有较高的蛋白质,而禾本科牧草含有较高的碳水化合物,二者混播不仅可以显著提高牧草营养品质[17],而且可以能够尽快覆盖地表,有效抑制杂草萌发与生长[42]。本研究表明,混播第3年,紫花苜蓿在禾草播后0~30 d与其交叉混播可以显著提升牧草CP及CF含量,并且显著降低牧草ADF与NDF含量;而在禾草播后60~75 d交叉混播牧草CP、CF含量与单播禾草间无显著差异。混播草地牧草品质与豆禾比例有关[43],在混播草地中适当提高紫花苜蓿的比例有利于提高牧草品质[44]。但是随着播期的延迟,紫花苜蓿的越冬率也随之下降[39]。一方面,在本研究中,在禾草播后60~75 d播种的紫花苜蓿,不利于紫花苜蓿地上部与地下部生物量的积累[45],尤其是本试验地经历2次越冬,在这一过程中,对紫花苜蓿造成损耗;另一方面,建植当年,播期过晚的紫花苜蓿在捕获资源的过程中不再具备强竞争力,产量所占比例变小,在禾草播后60~75 d播种紫花苜蓿的处理较同天播种的处理相对牧草品质降低了23.93%~40.35%[46]。因而紫花苜蓿播期较晚的处理营养品质显著低于0~30 d内播种的处理。由此可见,在生产实践中牧草的播种时期会对牧草品质产生较大的影响[38],掌握适宜的播种时期是有效调整不同牧草种间相容性,提高草地质量的有效途径。

4 结论

紫花苜蓿在无芒雀麦、垂穗披碱草播后30 d内与其交叉播种可以显著提高第3年草地产草量及牧草品质;而在禾草播种30 d后播紫花苜蓿,与单播禾草间无显著差异。综上所述,在冀西北坝上地区建植豆禾混播草地时,可于禾草播后一月内交叉播种紫花苜蓿。