个人权力感与道德困境判断:道德思维取向的中介作用

2022-08-31云祥

云 祥

(南京森林警察学院管理学院,南京 210023)

1 引言

如果某个决策或行动会导致少数人受到伤害,但却能给更多人带来更大的福祉,这样的决策或行动是符合道德的吗?人们在做出道德决策或对行为进行道德判断时,常常依据两种标准:功利主义和道义论(Cushman et al., 2010)。 功利主义基于行为的后果做出道德判断,如果某个伤害行为能够带来更大的福祉,其在道德上就是可接受的,而道义论则强调道德规范本身,如果行为本身违背道德规范(如伤害他人),那么即便该行为能够最大化收益,也是道德上不可接受的(Gawronski, et al., 2017)。大量的研究考察了道德困境判断背后的心理机制(Greene, 2014),但这些研究却展示出了一些令人困惑的结果。特别是关于权力与道德判断关系的研究,既有研究显示权力能够促进功利主义道德判断(刘玢, 彭凯平, 2020; 云祥, 2020; Cté et al., 2013; Lucas & Galinsky, 2015),也有研究表明权力能够增加道义论道德判断(李小平等, 2012; 王盛楠, 李小平, 2016; Lammers & Stapel, 2009),这使得权力与道德判断的关系变得错综复杂,难以解释。由于拥有权力和地位的个体经常会面临做出影响众人的道德判断和决策,因此探讨清楚权力如何影响个体的道德判断显得尤为重要。本研究旨在探讨个人权力感如何影响个体在道德困境中做出道德选择,以及个体的道德思维取向是否在其中起作用。

1.1 权力和道德判断

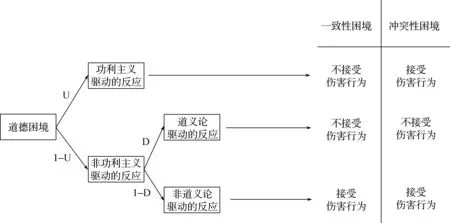

权力一般被定义为对有价值资源的不对等控制(Guinote, 2017)。关于权力和道德,早期研究主要关注权力是促进道德提升还是导致道德堕落(Foulk et al., 2020; Lammers et al., 2015),但在Lammers和Stapel(2009)开创性研究了权力与道德思维关系后,研究者开始关注这一领域。然而,对于两者的关系,现有的研究结果却呈现相互冲突的不一致状态。对于这种不一致,有研究者认为源于传统道德困境研究范式将道义论和功利主义视为对立的两极(Conway & Gawronski, 2013; Gawronski, et al., 2017)。而根据Greene提出的道德判断双加工模型,功利主义判断和道义论判断分别基于两个独立的加工过程(Greene, 2014),并非彼此对立。因此,权力可能对功利主义判断过程和道义论判断过程都产生影响,但传统的道德判断研究范式无法将两方面的影响分离开来。为解决这个问题,Conway等提出了道德困境判断加工分离分析模型(Process Dissociation analysis, PD,见图1),来分离道德困境判断中的功利倾向和道义倾向,并量化其相对强度。本研究将使用该模型探讨不同个人权力感对个体的道德困境判断倾向的影响。

图1 道德困境及PD模型图解(Conway & Gawronski, 2013)

1.2 权力、道德思维取向和道德判断

道德判断的双加工模型认为不同类型的道德判断基于不同的心理加工过程,功利主义的道德判断基于对成本-收益的认知加工过程,而道义论的道德判断依赖对伤害行为的直觉情感反应(Greene, 2014)。尽管双加工模型被大家广泛接受,但是人们意识到除了对结果的认知评估和对伤害行为的情感反应驱动道德判断外,个体自身的道德思维取向在道德困境判断中也起着非常重要的作用。研究者认为人们在道德判断中存在四种普遍的道德思维取向,分别是整合取向、审慎取向、规则取向和情感取向,这四种道德思维取向共同影响着个体做出道义论或功利主义倾向的道德判断(Fleischmann & Lammers, 2019)。

而从已有的关于权力对个体心理和行为的影响研究结果来看,权力可能对整合取向、审慎取向、规则取向以及情感取向产生不同方向的影响,进而导致权力与道德判断呈现较为复杂的关系。

整合取向是指将情感反应和认知思考相结合的道德思维取向(Fleischmann & Lammers, 2019)。整合取向较高的个体既能对相关的论点进行深入思考,也会对所有潜在的受害者产生情感的共情,并灵活地考虑所有的反应选项(Fleischmann et al., 2019)。因此根据道德判断的双加工模型(Greene, 2014),整合取向可以同时促进功利主义和道义论道德判断。而基于权力的心理效应,我们推测权力会增加整合取向的道德思维方式,因为权力与更灵活的信息处理有关,它允许人们抽象地整合不同的信息来源,同时避免陷入细节中(Guinote, 2017; Yin & Smith, 2020)。如果呈现的信息不能导致一致的结论,高权力个体也倾向于搜索更多的信息(Chen et al., 2004)。鉴于整合取向与功利主义倾向的增加和道义论倾向的增加都有关,因此假设权力通过增加整合取向,同时促进功利主义和道义论道德判断。

审慎取向反映的是人们基于深思熟虑的认知思考做出道德判断的取向(Fleischmann & Lammers, 2019)。审慎取向高的个体专注于务实的解决方案,尽量避免情感对道德决策的影响。因此,审慎取向会促进个体道德困境判断中的功利主义倾向,抑制道义论倾向(Fleischmann et al., 2019)。而权力有可能促进审慎取向,一方面,权力会增加个体与他人的社会距离(Lammers et al., 2012),导致个体更不在乎他人的情绪(van Kleef et al., 2008),促进个体有效地专注于目标并避免分心(Guinote, 2017),因此,高权力个体对道德困境的直觉情绪反应可能不那么强烈,且更容易克服;另一方面,权力会促进个体更充分和系统地处理信息(Scholl & Sassenberg, 2015; Yin & Smith, 2020),这有利于其做出基于务实思考而非情绪反应的决策。因此,我们假设权力通过增加审慎取向,促进功利主义的道德判断,抑制道义论道德判断。

规则取向是指在道德判断中关注规则,甚至不加批判地应用道德规则的取向(Fleischmann & Lammers, 2019)。规则取向强调对规则的遵守,因此在道德困境判断中更可能促进道义论道德判断。拥有权力的个体有更高的维持地位稳定和安全的需求,而规则在一定程度上有助于维持权力等级的稳定,因此高权力个体倾向于关注规则以保障权力和地位(Lammers & Stapel, 2009)。同时,权力可能会导致应用启发式道德规则的道德思维模式,因为权力与信息的启发式处理有关(Guinote & Phillips, 2010; Lammers & Burgmer, 2017)。因此,我们预测权力促进规则取向的道德思维方式,进而减少功利主义道德判断,增加道义论道德判断。

情感取向则是强调道德判断中采用感性的、直觉的思维方式(Fleischmann & Lammers, 2019),在道德困境判断中,情感取向更可能驱动个体做出道义论的道德判断。由于权力可以帮助人们更有效地调节情绪(van Kleef et al., 2008),有可能使得个体更倾向于基于务实考虑而较少依赖情绪反应做出决策,因此我们假设权力通过减少情感取向的道德思维方式,进而减少道义论道德判断,增加功利主义道德判断。

综上所述,权力可能会同时增加整合取向、审慎取向和规则取向,减少情感取向,而四种道德思维取向中,整合取向促进功利主义和道义论,审慎取向促进功利主义但抑制道义论,规则取向和情感取向则促进道义论,抑制功利主义。因此,由于道德思维取向的间接作用,权力会同时增加和减少功利主义和道义论反应倾向,这种促进效应和抑制效应的相互抵消,可能导致权力对功利主义和道义论的影响效应不显著。

在本研究中,我们基于PD模型的分析方法,考察个人权力感对道德困境判断中功利主义倾向和道义论倾向的影响,并通过中介效应分析,厘清四种道德思维取向在个人权力感对功利主义/道义论道德判断影响中的作用路径。

2 研究方法

2.1 研究对象

采用方便取样的方法向南京市两所理工类高校和一所综合性高校分别发放问卷81份(女生24人),80份(女生28人)和106份(女生44人),剔除漏答过多和未通过注意检查任务的数据后,有效问卷236份,有效率88.4%。其中男生144人(61.0%),女生92人(39.0%),被试的平均年龄为20.65岁(SD=1.39),年龄范围18~23岁。经方差分析显示,个人权力感、四种道德思维取向以及道德困境判断倾向在学校类别上不存在显著差异。

2.2 研究工具

2.2.1 个人权力感量表

采用Anderson等人(2012)编制的个人权力感量表,严格按照翻译—回译的程序将其翻译成中文。该量表共八个项目,代表项目如“我可以让别人在我说话时保持倾听”。采用7点计分,得分越高表示个人权力感越强。以往研究表明该量表在中国具有良好的信、效度(云祥, 2020; 云祥, 李小平, 2019)。在本研究中该问卷的信度系数α=0.80。

2.2.2 道德思维取向量表

采用 Fleischmann等人(2019)编制的道德思维取向量表,该量表共28个项目,由四个分量表构成,每个分量表七个项目,采用7点计分,分别评估个体的四种道德思维取向,即整合取向、审慎取向、规则取向和情感取向。对原始问卷翻译(严格按照翻译—回译程序)后进行验证性因素分析,拟合指标如下:χ2/df=1.57, RMSEA=0.05, IFI=0.91, TLI=0.90, CFI=0.91;在本研究中,四个分量表的α系数分别为0.78, 0.68,0.68和0.80。

2.2.3 道德困境判断

道德困境判断材料改编自Gawronski等人(2017)研究所用材料,由六种道德困境构成。每种困境包括2个不同变式——冲突型困境和一致型困境。冲突型困境是指行为本身会伤害他人,但行为的结果会带来更大好处的困境。在这种情况下,功利主义的选择与道义论的选择相冲突。而一致性困境是指行为会伤害他人,同时行为的结果也不能带来更大好处的困境。此种情况下,功利主义和道义论的选择一致。每个道德困境都要求被试判断情境中的道德主体的行为是否可以接受。使用PD模型的方法计算被试的功利主义倾向和道义论倾向(Conway & Gawronski, 2013)。具体计算方法如下:

第一步,根据图1,我们知道有三条路径驱动个体做出道德判断,分别是结果驱动的反应U;结果驱动失败时,道德规则驱动的反应(1-U)× D;结果和道德规则都没有驱动的反应(1-U)×(1-D)。

第二步,结合被试的反应,计算出被试在一致性困境和冲突性困境中做出“接受”或者“不接受”的概率:

个体在一致性困境中做出不接受的概率为:

p(不接受|一致性困境)=U+[(1-U)×D]

(1)

个体在一致性困境中做出接受的概率为:

p(接受|一致性困境)=(1-U)×(1-D)

(2)

个体在冲突性困境中做出不接受的概率为:

p(不接受|不相容困境)=(1-U)×D

洞庭湖及其入湖口表层沉积物的污染状况见图3,TN的单项污染指数范围分别为0.40~2.41,全湖及其入湖口的平均值为 1.05,属于轻度污染,约有21%样点TN处于中度-重度污染;TP的单项污染指数范围分别为1.09~2.23,全湖及其入湖口的平均值为1.49,100%样点的TP都处于中度-重度污染,TP的污染要比 TN严重。全湖及其入湖口的沉积物综合污染指数范围为1.00~2.23,平均值为1.42,属于轻度污染,其中约37%样点处于中度-重度污染。

(3)

个体在冲突性困境中做出接受的概率为:

p(接受|不相容困境)=U+[(1-U)×(1-D)]

(4)

第三步,用(1)减去(3),可以计算出U参数: U=p(不接受|一致性困境)-p(不接受|冲突性困境)。U参数越高,表明个体在道德困境判断中倾向于基于结果做出选择。将计算得到的U参数值代入(3)中,可计算出D参数: D=p(不接受 | 冲突性困境)/(1-U)。D参数越高,表明个体越倾向于基于规则做出道德判断。

2.2.4 注意检查任务

注意检查任务用来检查被试在进行道德困境判断前是否认真阅读了道德困境故事(Oppenheimer et al., 2009)。该任务由一个项目构成,要求被试从三个选项中选择指定的选项,如果未按要求选择,则表示未通过注意检查任务。

2.2.5 共同方法偏差检验

对收集的数据进行Harman单因素检验,未旋转的探索性因子分析结果提取出特征根大于1的因子共20个,最大因子方差解释率为7.93%(小于40%),故不存在严重的共同方法偏差。

3 研究结果

3.1 个人权力感、道德思维取向和道德判断倾向的相关分析

表1列出了各变量的平均值、标准差和相关矩阵。结果显示,个人权力感与道义论倾向存在显著正相关,而与功利主义倾向不存在显著相关。道德思维取向中的审慎取向和个人权力感存在正相关,同时也与功利主义倾向存在显著正相关;而情感取向与个人权力感则存在显著负相关,同时与功利主义倾向存在显著负相关。四种道德思维取向与道义论倾向均不存在显著相关关系。

表1 各变量的描述统计和相关分析

3.2 中介效应分析

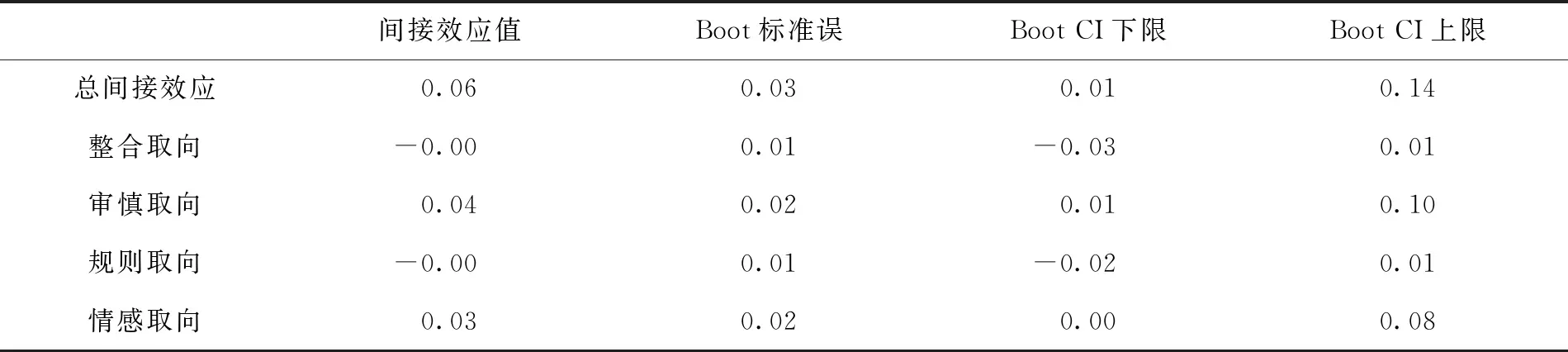

在控制年龄、性别的条件下,我们使用SPSS的PROCESS插件(Hayes, 2018),进行多重中介模型检验(模型4,Bootstrap=5000),分析四种道德思维取向在权力感对道德困境判断的影响中是否存在中介效应。对于权力感和功利主义反应倾向来说,研究显示个人权力感与功利主义反应倾向没有直接的关系(B=-0.06,p=0.47),这与我们在引言中提出的由于权力既能促进功利主义道德判断又能抑制功利主义道德判断,从而相互抵消,进而导致权力对功利主义倾向的影响不显著的观点一致。但是,研究结果显示权力感和功利主义道德判断之间存在显著的间接效应。具体来说,个人权力感能显著预测个体道德思维的审慎取向(B=0.19,p<0.01),而审慎取向对功利主义判断有显著的正向预测作用(B=0.20,p<0.05),间接效应分析表明,审慎取向在个人权力感与功利主义判断之间的间接效应为0.04,其Bootstrap95%置信区间为[0.01, 0.10],表明审慎取向在个人权力感与功利主义判断之间的间接效应显著;同时个人权力感也能显著预测个体道德思维的情感取向(B=-0.18,p<0.05),情感取向对功利主义判断有显著负向预测作用(B=-0.15,p<0.05),情感取向在个人权力感与功利主义判断之间的间接效应为0.03,其Bootstrap95%置信区间为[0.00, 0.08],情感取向在个人权力感与功利主义道德判断之间的间接效应显著(见表3和图2)。由于个人权力感与功利主义U参数之间相关不显著,同时个人权力感与功利主义U参数间的直接效应也不显著,根据温忠麟和叶宝娟(2014)的建议,此种情况下的间接效应应该以遮掩效应解释。

图2 道德思维取向在个人权力感与功利主义道德判断中的中介效应路径

表3 道德思维取向在权力感与功利主义道德判断中的间接效应

对于权力感和道义论反应倾向来说,结果显示个人权力感对道义论道德判断倾向有显著的正向预测作用(B=0.19,p<0.05),四种道德思维取向对道义论道德判断无显著预测作用(见表2)。个人权力感本身对道义论判断的直接效应显著(B=0.18,p<0.05)。这说明个人权力感能够直接促进个体做出道义论倾向的道德判断。

表2 模型中变量关系的回归分析

4 讨论

4.1 个人权力感影响道德困境判断

个人权力感可以正向预测个体道德困境判断的道义论倾向,这与Lammers等人(2009)、李小平等人(2012)以及王盛楠等人(2016)的研究结果一致。即高个人权力感个体更关注道德规则,倾向做出道义论的判断(Lammers & Stapel, 2009)。本研究结果还显示个人权力感对功利主义道德判断未产生显著影响,即高个人权力感的个体在道德两难判断中未表现出更强的功利主义倾向。但这一结果可能是由于权力感对功利主义道德判断同时存在相反影响而相互抵消所致,在解释时不能轻易做出权力感对功利主义道德判断不存在影响的结论。

4.2 道德思维取向在个人权力感与道德判断关系中的中介作用

对于个人权力感与功利主义判断的关系,道德思维的审慎取向和情感取向在其中并行起着中介作用。对于审慎取向,高个人权力感个体在道德判断中更倾向采用审慎的道德思维方式,进而做出更多的功利主义判断,这与已有研究结论吻合(Li et al., 2018)。其可能的解释是高权力感的个体更能聚焦情境目标(Guinote, 2017),有更高的抽象认知水平(Yin & Smith, 2020)和系统思考能力(Scholl & Sassenberg, 2015),因而在面对道德困境时,更倾向于使用审慎的道德思维方式,促进功利主义的道德判断。

而对于情感取向,高个人权力感被试在道德判断中更少基于情感,这样也会提高功利主义的道德判断。可能的解释是:高权力感的个体能够更有效地调控情绪(van Kleef et al., 2008),在处理道德困境时也会更少受到情感取向的道德思维方式的影响,因此高权力感可以通过减少道德思维的情感取向促进功利主义的道德判断,这符合Greene(2014)的道德判断双加工模型。

对于个人权力感与道义论倾向的道德判断的关系,本研究显示道德思维取向中介效应不显著。个人权力感可以直接作用于道义论道德判断,不需要通过道德思维取向中介。

本研究的贡献在于从道德思维取向的角度探讨了权力与道德判断的关系,初步揭示了权力影响道德困境判断的作用路径,即个人权力感可以同时促进功利主义道德判断和道义论道德判断,但个人权力感对功利主义判断的影响需要通过审慎取向和情感取向的思维方式中介,而对道义论的道德判断则是直接影响。这一结果表明权力对道义论判断和功利主义判断产生相反的影响在理论和实践上都是可能的,这对于我们理解近来研究显示出的权力与道德判断关系的矛盾结果,厘清权力与道德判断的复杂关系具有一定的参考价值。

本研究还存在一些不足:(1) 只考虑了个人权力感的影响,而已有研究显示不同的权力形态对道德判断的影响存在差异(Gawronski & Brannon, 2020),将来可以将其他权力形态纳入研究,以充分考察权力与道德判断的关系;(2)由于本研究基于横断数据,无法探究权力感与道德困境判断的因果关系,也无法解释真正的中介变量路径,将来可以考虑通过实验的方法诱发个体的权力感,进一步探究权力感与道德判断的因果关系。

5 结论

个人权力感可以同时促进功利主义和道义论道德判断,但作用路径存在差异:(1)个人权力感以审慎取向和情感取向的道德思维方式为中介,间接影响功利主义道德判断;(2)个人权力感直接促进道义论道德判断,道德思维取向在其中不存在中介效应。