受害者情绪与伤情对可信度的影响

2022-08-31艾娟王宁

艾 娟 王 宁

(天津商业大学心理学系, 天津 300134)

1 问题提出

现实中的事实认定决策并非完全“无偏”。以性侵、强奸等为主的案件研究发现,案件中受害者的情绪表达或者展现情绪性行为特征会影响观察者对其的可信度感知,研究者们称之为“受害者情绪表达效应”(Ask et al., 2010)。

受害者情绪表达效应研究通常基于两条主线展开。其一,受害者有无情绪表达会对其可信度产生影响。与那些不能够表达自己情绪或者表达中性情绪的受害者相比,谈论受害情况时(即使口头陈述案件内容都一样的情况下)表现出明显痛苦迹象的受害者,让人觉得其说辞更可靠和真实,更倾向于相信其遭遇到了侵害(Ask et al., 2010; Bollingmo et al., 2009; Golding et al., 2003; Hackett et al., 2008; Kaufmann et al., 2003; Rose et al., 2006)。其二,受害者情绪表达的适当性也会对其可信度产生影响。Kaufmann等人(2003)的研究发现,呈现强奸案中受害者悲伤、中立、快乐三种不同情绪,参与者普遍认为“适当”(悲伤)情绪条件下的受害者可信度最高,“不适当”(快乐)情绪条件下的受害者可信度最低。更引人关注的是,受害者的悲伤情绪表达还会间接影响案件相关的审判结果,受害者的悲伤情绪影响对施害者犯罪性质的判断与案件裁决(Bollingmo et al., 2008)。进一步比较分析发现,近年来大多数受害者情绪表达效应研究在关注的受害者情绪特征方面也存在相对的一致性,其中关注度较高的是受害者的悲伤情绪,即将受害者作为弱者角色表达悲伤情绪作为核心情绪的特征,并探讨其对可信度判断的影响功能。

为什么受害者的悲伤情绪表达会让其及其说辞更加可信?目前对此的解释主要有两个。一是从期望的视角来看,如果受害者在情绪表现方面更符合人们“心目中受害者角色”应该有的预期,就容易提升观察者对他们的信任,反之受害者及其受到的伤害会令人产生怀疑。这种对受害者角色的期望是基于特定情况下,什么样的情绪表达被认为是“合适的”的一种刻板印象(Elliso & Munro, 2009)。当受害者表现出绝望、抽泣等情绪反应时,符合对受害者角色的期望,而当受害者表现得平淡冷静,甚至积极愉快时,则认为与对受害者角色期望相违背。较之二者,受害者做出与其角色期望一致的情绪表达时被认为更可信(Kaufmann et al., 2010)。二是从同情的视角来看,受害者的悲伤情绪表达本身作为一种刺激也会引发观察者的同情心,受害者的悲伤情绪是一种非常容易被识别且能够轻松感知到的线索(Ask et al., 2012),悲伤情绪信息启动了观察者的同情心进而导致“偏向于”受害者的判断。研究确实发现,受害者明显的悲伤情绪会让观察者更容易对其产生同情和更高水平的信任,而受害者抑制自己的情绪表达则可以降低观察者对受害者的同情和可信度(Ask et al., 2010)。

国内学界主要探讨了案件中司法工作者的情绪及其影响(李婕, 马皑, 2014; 王双等, 2016),而对受害者的情绪(尤其是悲伤情绪)可能带来的司法效果还缺少相应的研究。基于已有研究基础,本研究将从以下方面提出需要进一步探讨的问题。

其一,从案件类型来讲,以往研究集中探讨性侵案件中的受害者情绪表达效应,并认为针对模棱两可的案件,当事双方如何表达情绪更容易对事实判断产生影响。比如,当性侵案件中罪犯与受害者的陈述相互矛盾且缺乏进一步的证据时,司法人员对该事件的判断将部分取决于他们对罪犯和受害者的可信度判断,而可信度判断的重要标准就是罪犯和受害者的自我表现方式或者自我表现风格(Vrij & Fischer, 1995)。而对家暴、虐待等其他类型案件中受害者情绪表达影响可信度的研究就比较缺乏。相比性侵案件,家暴案件同样具有一定的特殊性,其审理过程通常面临取证难的问题(郝登荣, 2016)。有不少受害者法律意识淡薄,不会有意识地记录自己被家暴的证据,仅凭陈述、证人证言等证据而缺乏其他佐证,证据链很难形成。在案件信息模糊、证据相对缺乏的情况下,观察者(比如司法人员、陪审员等)需要将自己对生活事件的常识、以及关于法律的知识、词语的理解、人类行为的意义等融入案情进行分析,继而做出一定的推理和决策,直觉或者情绪因素就会对司法决策产生重要影响(王双等, 2016)。由此可以推断,家暴案件中来自受害者的悲伤情绪很可能被观察者纳入对事实的感知与评价过程。

其二,受害者情绪表达效应的实际效果还会受到案件严重程度的影响。作为受害者,其受到伤害的程度也应该得到更加充分的关注,并很可能成为判断其情绪表达程度是否匹配其所受伤害的重要标准。这已经得到了部分研究的证实,受害者需要恰当地表达自己的情绪,以“扮演”好受害者角色,情绪表达的强度和持续性要与受到伤害的严重性相一致(Rose et al., 2006)。当受害者表现出过度的、与伤害程度不匹配的悲伤情绪时,观察者会体验到较高水平的期望违背感(Lens et al., 2014),降低对受害者可信度与真实性的判断。因此,案件严重程度是一个需要关注的重要变量,尤其是在家暴案件中,受害者(通常为女性)所遭受的身体伤害在一定程度上是明显且容易观察的,会对受害者的可信度产生影响。

其三,从受害者情绪表达效应的机制来看,目前关注较多的期望与同情两个因素,多是以分离的视角分析二者在效应过程中的具体作用,对二者的共同作用路径还缺乏必要的综合性探讨。比如,有的研究侧重关注角色期望在严重程度与可信度之间的中介作用(Lens et al., 2014),而有的研究则倾向于分别探讨角色期望与同情的作用及其大小,认为二者在受害者情绪表达效应中存在中介作用,但作用大小并不存在显著差异(Ask et al., 2010)。在对期望与同情的独立中介作用达成共识的同时,本研究进一步认为,期望与同情二者之间也存在一定的关系。对受害者有无悲伤情绪的感知是对受害者是否符合期望的重要判断,对于观察者来讲这是一种认知评价,这种认知判断会进一步引发观察者相应的情绪反应即同情。

综上,本研究以家暴案件为例展开,一是探讨家暴案件中的受害者有无悲伤情绪表达对可信度的影响,即检验受害者情绪表达效应是否存在;二是进一步探讨受害者的情绪状态与伤情状况对其可信度的共同影响作用;三是分析受害者情绪表达效应的心理机制,即从期望和同情的视角考察二者在受害者情绪表达效应中的共同作用。

2 预实验

2.1 材料编制

预实验的目的是检验实验材料编制的有效性。观看家暴案件庭审视频后,根据研究目的,研究小组拟沿着情绪状态(悲伤与平静)以及家暴受伤程度(轻伤与重伤)编写案例文本材料,同时进一步参照生活经验,认为家暴的受害者定为女性更容易被接受,被家暴后展现悲伤情绪更为合理(虽然也有部分受害者展现的是愤怒,但在此研究中并不涉及)。故此,编制了四个不同的案例版本:有悲伤情绪展现的受害者且受伤严重、有悲伤情绪展现的受害者且伤情较轻、平静状态的受害者且伤情严重、平静状态的受害者且伤情较轻。

其中对于悲伤情绪的控制主要参考了前人研究中的受害者负性情绪的典型表现(Olga & Lynn, 1998),通过描述受害者在整个陈述过程中的动作、语气和表情来进行控制。比如,有悲伤情绪展现的材料中加入这样的描述:双手放在腿上,眼睛俯视膝盖,抬着头,眼睛流泪,深呼吸,哽咽等,而平静状态下的案例材料中没有使用这些词汇来描述受害者表现。对于受伤严重程度的操纵是通过在文本材料中呈现伤情线索的描述来进行控制,比如重伤的情况会出现“腿上时常有伤,有时脚踝肿得一个星期之内都无法正常走路”等描述。除了情绪线索和伤情状况的表述被操纵外,文本中的其他内容均相同,以消除无关因素的影响。

2.2 被试与程序

随机选取30名被试,平均年龄为20.67±1.15岁。所有被试均需要按照指导语要求,阅读完成四个不同版本的材料,每阅读完一个后即回答题目,以对材料中受害者的伤情严重程度及其所表现的悲伤情绪进行七点评分,“您认为受害者悲伤情绪的表现程度如何?您认为受害者受伤的严重程度如何?”,最终回收有效数据30份。

2.3 分析结果

采用配对样本t检验,分析不同材料在情绪状态和受伤严重程度得分上是否存在显著差异。结果发现,悲伤情绪组(M=15.57,SD=3.35)相比平静组(M=9.58,SD=4.14)对受害者的悲伤情绪评分更高(t=10.778,p<0.001);重伤组(M=5.68,SD=1.16)相比轻伤组(M=3.87,SD=1.37)对受害者的伤势评价得分更高(t=8.797,p<0.001)。这说明材料对悲伤情绪和受伤严重程度两个自变量的操纵是成功的,材料可用于正式实验。

3 正式实验

3.1 被试

2(受害者情绪:悲伤/平静)×2(受伤程度:重伤/轻伤) 的被试间实验设计,以对受害者的可信度为因变量。招募252名被试随机阅读不同的实验材料。研究记录了所有被试的作答时间,经分析发现,大多数被试的阅读以及答题总时间基本相当,不存在明显差异,但部分被试出现明显作答过快的情况,作答时间不足300秒,由此判断其未认真阅读与答题,因而将其数据删除。最终有效数据为215份(男57,女158),平均年龄20.24±1.44岁。

3.2 材料与工具

采用预实验中经过评定的文本案例作为正式实验的材料,在正式实验中仍然测量了自变量有效性,题目同预实验。同时,采用以下工具测量因变量及其他变量:

可信度测量。要求被试做出一个二分的准确性判断,探查他们是否相信该女性被家暴了,从50%(完全不确定)到100%(完全确定)的6分量表(10%的增量),要求被试评定他们在多大程度上确定自己的选择是正确的。具体题目为“您是否相信女方被家暴了(1=是,2=否)”;“您在多大程度上确定自己的选择是正确的(6点评分,10%的增量,50%=完全不确定,100%=完全确定)”。为了获得更可靠的可信度测量,两个判断合并成单一的可信度两极衡量标准。对于认为受害者确实被家暴了的被试来说,确定性分数是他们最初的信心等级,对于不相信受害者被家暴的被试来说,确定性得分是从100%中减去可信度估计值获得(Ask et al., 2010)。

期望与同情测量。参照前人研究(Ask et al., 2010)评估案例中女性受害者的行为表现在多大程度上符合他们对家暴受害者的预期。采用的题目为“案例中女方在陈述中的行为表现在多大程度上符合您对家暴受害者的预期”,从“1一点都不符合预期到7非常符合预期”评分。然后评估被试对案例中女性受害者的同情程度,采用的题目为“您对案例中女性的同情程度”,从“1一点都不同情到7非常同情”评分。

3.3 实验程序

实验开始之前,告知每组被试案例背景信息:这是一个在法庭上进行审判的家暴案件,女方称男方婚后对她实施家暴,她无法忍受,因此将其告上法庭,提出离婚。但据男方所说,他婚后对女方照顾有加,根本不存在家暴。你们所看到的文本材料截取自这位女性在法庭上的陈述词,要求你们认真阅读文本材料,阅读完成之后依次作答自变量有效性、可信度、期望与同情共计四个测量。实验过程所有被试均安静独立阅读实验材料并完成题目。

3.4 结果

采用独立样本t检验分析材料中的情绪类型与伤情程度操纵的有效性。结果显示,悲伤情绪组(M=14.55,SD=4.07)比平静组(M=7.88,SD=3.64)对受害者情绪的评分更高(t(213)=12.66,p<0.001);重伤组(M=5.59,SD=1.21)与轻伤组(M=3.79,SD=1.41)对受害者受伤程度的评分更高(t(213)=10.07,p<0.001),再次说明文本性的案例材料操纵是有效的。

考虑到被试性别可能会对受害者可信度产生影响,分析了不同性别被试对受害者可信度的评分差异。结果发现,男性(M=0.53,SD=0.28)和女性(M=0.58,SD=0.23)对受害者可信度的感知评分差异不显著(t=-1.196,p>0.05),说明被试性别对可信度不存在显著影响。

3.4.1 情绪状态与受伤程度对可信度的影响

表1 情绪状态与受伤程度情况下的可信度得分(M±SD)

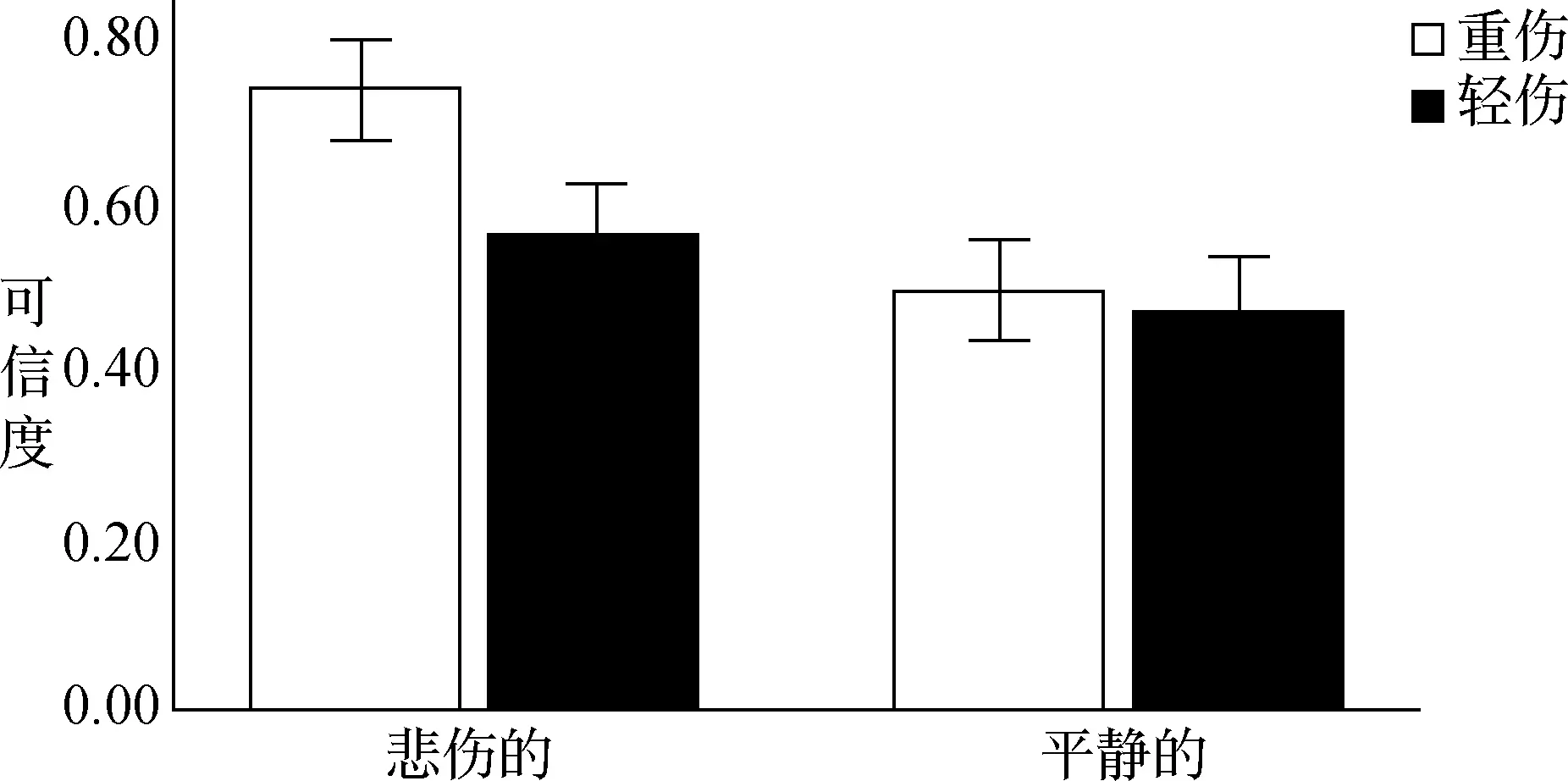

图1 情绪状态与受伤程度对可信度的交互作用

3.4.2 期望与同情在受害者情绪表达效应中的作用

根据前面分析发现,严重伤害情况下,悲伤情绪对可信度影响更为显著。因此接下来主要考察重伤条件下受害者情绪对可信度影响的机制,即考察期望与同情在受害者情绪表达效应中的具体作用。以受害者有无悲伤情绪作为自变量(悲伤情绪为1,平静情绪为0),可信度作为因变量,期望和同情作为中介变量,采用PROCESS宏程序中的模型6进行中介效应检验,并采用bootstrap法,样本量为5000,选取95%的置信区间,如果95%的置信区间中含有0则说明中介效应不显著,反之则说明中介效应显著。

结果发现,重伤情况下,悲伤情绪→可信度的直接效应显著0.09(95% CI[0.01, 0.17])。期望和同情在受害者悲伤情绪与可信度之间的中介效应显著,总中介效应值为0.15(95% CI[0.10, 0.22])。中介效应通过三条路径产生:由“悲伤情绪→期望→可信度”组成的路径,间接效应显著,效应值为0.08(95% CI[0.03, 0.14]);由“悲伤情绪→同情→可信度”组成的路径,间接效应显著,效应值为0.04(95% CI[0.01, 0.09]);由“悲伤情绪→期望→同情→可信度”组成的路径,间接效应同样显著,效应值为0.03(95% CI[0.01, 0.06])。可见,重伤情况下,受害者悲伤情绪引发观察者的期望和同情继而增加了对其的可信度感知。

表2 重伤情况下期望与同情在悲伤情绪与可信度之间的中介效应

4 讨论

本研究发现,家暴案件中悲伤受害者比平静受害者的可信度更高,受害者的悲伤情绪表达会影响观察者对其的可信度判断。由此可以说明,家暴案件中存在受害者情绪表达效应,这是对受害者情绪表达效应在不同案件中是否存在的扩展性验证。受害者情绪表达效应明确了它可能带来的司法后果,强调受害者作为“弱者”角色的悲伤情绪表达对其可信度产生的重要影响。研究进一步指出,受害者情绪表达效应通常是以不易觉察的方式存在着,受害者的悲伤情绪对可信度判断存在小到中度的影响(Nitschke et al., 2019),悲伤情绪是判断成年与儿童受害者可信度的重要指标之一(Lens et al., 2014)。

当然,受害者表达的悲伤并非越多越好,还需要结合案件的严重程度综合评判。当受害者表现出过度悲伤的情绪时,观察者反而会体验到较高水平的角色期望违背,觉得受害者“小题大做”,从而降低对受害者的可信度。因此,“扮演”好自己的受害者角色,悲伤表达就要与伤害严重性相一致,人们期望受害者的情绪反应强度与事件的严重性相匹配(Lens et al., 2014; Rose et al., 2006)。本研究中,案件严重程度直接体现为对受伤情况的感知,家暴后果比较明晰,因此感知到受害者重伤时,观察者对其悲伤与否的情绪进一步成为可信度判断的重要参考。

本研究还进一步发现,重伤情况下对受害者的期望和同情在受害者情绪表达效应中具有显著的中介作用。受害者表达悲伤情绪符合观察者对受害者角色的期望, 激发了对其的同情, 进而提升了对其的可信度水平。一方面,受害者表达悲伤情绪越符合人们对受害者角色的预期,越倾向于相信他们,而当受害者情绪与普遍认知的受害者印象不一致时, 则会降低对其的可信度(Ask et al., 2010; Lens et al., 2014)。 另一方面, 受害者表达不同的情绪影响人们做出何种回应,表达悲伤情绪可以看作一种“说服性信息”,容易启动人们的同情,激发助人倾向,更愿意帮助那些处于不利情境中的个体(Campbell & Babrow, 2004; Hendriks et al., 2008)。当受害者的悲伤情绪成为更容易被察觉到的信号时,人们会将更多注意力聚集在受害者身上,导致利用较少的认知资源去思考法律因素(Ask et al., 2010; Klee et al., 2012)。

本研究带给我们的启示在于:在学术研究方面还可以继续探讨受害者除了悲伤之外的其他情绪(比如愤怒、恐惧)对案件事实认定等的重要影响;从司法实践的角度来看,则需要警惕并减少受害者的悲伤情绪在审理过程中过度的“带节奏”作用。对案件事实与裁量做出无偏性判断是实现司法案件诉讼价值与公平正义的重要保障,特别要警惕受害者伤害与情绪信息对责任归因的“有偏”影响(Wevodau et al., 2014)。既要充分肯定与尊重受害者表达悲伤等情绪是其个体特性表达的方式与权力,同时也应该在特定的文化范畴和经验共识范围内,准确、客观、公正地评判受害者情绪的真实性及其可能带来的影响,尽可能减少与案件相关的决策对受害者情绪性表现的“依赖”,做出更加公正合理的司法判决,保证诉讼价值的实现。

5 结论

家暴案件中存在受害者情绪表达效应,相较于情绪平静的受害者,悲伤受害者被认为更可信;相比轻伤受害者,重伤受害者的悲伤情绪能够显著提升其可信度水平。受害者表达悲伤情绪符合观察者对受害者角色的期望,激发了同情,提升了对受害者的可信度。