隋代修建大运河始末

2022-08-30崔勇易晴

崔 勇 易 晴

世界文化遗产大运河始于春秋、成于隋朝、繁荣于唐宋、直取于元代、疏通于明清,见证了自春秋以来两千多年的中国社会发展历史。其开凿与贯通,营造了新的自然环境、生态环境、生产环境、文化环境,极大地影响与促进了运河区域乃至整个中国的政治、经济、文化的发展。

大运河的历史缘起

公元前486年,吴王夫差起师北征,开凿了沟通长江与淮水的邗沟。邗沟又名渠水、韩江等,南段引长江水,中段引射阳湖,北段引射阳湖水入淮河。邗沟南起扬州以南的长江,北至淮安以北的淮河,是最早联系长江和淮河的古运河,也就是后来隋炀帝开凿的京杭大运河的邗沟段,是我国历史文献记载中第一条有确切开凿年代的运河。比邗沟晚开凿的荷水(黄沟),则是吴王夫差为了与晋定公在黄池会盟而兴建的。“黄池,在县南七里”,即今河南封丘县。因其水渠来源于菏泽,故称菏水,也是《禹贡》中的菏水。

由此看来,中国历史上最早开凿的运河就是邗沟吗?事实也许并非如此。春秋后期,奴隶和平民反对奴隶主阶级的斗争激烈,社会矛盾激化。出于政治和经济改革以及军事争夺的需要,诸侯各国纷纷开凿人工运河以克服天然河流交通不便的限制。于是,扩大水运交通的人工运河相继出现。据史料推测,中国最早的一条人工运河大致于公元前6 世纪初修建在当时的陈国和蔡国之间,陈国的国都在今河南省周口市淮阳区,蔡国的国都则在今河南省上蔡县,当时淮阳和上蔡分别紧临淮水的两条支流沙水和汝水,但陈国和蔡国之间的水运却需要经过淮河向东南绕上一个大圈子才能相互沟通。于是,陈国和蔡国在沙水和汝水之间开挖了一条人工运河,以“通沟陈蔡之间”,但由于这条运河较小,且不久即被荒废。大约在稍后的时间,楚国也在江汉平原上开凿了一条从都城郢(今湖北省荆州市)到汉水沙洋一带的水道,史称“云梦通渠”,即江汉运河。

隋代大运河的开凿与贯通

大运河在唐以前被称为沟、渠、漕渠、运渠、漕河等,宋代始才有“运河”之称,元明清时期逐渐形成现在的通称“大运河”。元代以前,著名的运河除了春秋末期的邗沟,还有战国初期魏国所开的鸿沟、汉武帝时期所开的漕渠、东汉末期曹操所开的白沟,乃至隋炀帝时所开的通济渠、江南河、永济渠以及宋代的漕运河等。元代修浚利用一部分隋唐以来原有运河和某些天然河道,又在今山东省临清市、济宁市间先后开凿了济州河、会通河,在今北京市朝阳区与通州区之间开凿了通惠河,因而形成了一条自大都(北京)出发,经由通惠河、白河、御河(永济渠)、会通河、济州河、泗水、黄河、淮扬运河(邗沟)、浙西运河(江南河)直达杭州的,沟通海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大流域的南北大运河。大运河的主体包括隋唐大运河、京杭大运河、浙东大运河三部分,是贯穿中国南北水上交通的大动脉。其中,京杭大运河在漫长的岁月里主要经历了三次较大的兴修过程,至隋代隋炀帝动用几百万人,开凿并全线贯通,这为此后中国政治、经济、文化的空前繁荣作出了巨大贡献。

隋炀帝杨广(569—618),又名英,弘农华阴人(今陕西省华阴市),系隋文帝杨坚与文献皇后独孤伽罗之次子,乃隋朝第二位皇帝,史称“隋二世”。“上美姿仪,少敏慧,高祖及后于诸子中特所钟爱”。开皇元年(581)立为晋王,开皇二十年(600)立为太子,仁寿四年(604)正式继位。其在位期间,平南陈而统一天下,开创科举制度、修建大运河、营建东都、迁都洛阳、开西域市场、续筑长城,建立了一代伟业丰功;然而其西征吐谷浑,三征高句丽,在北海三山建宫造苑,终因频繁地发动战争、大兴土木,滥用民力,致使民变频起,天下大乱,加速了隋朝的覆亡。

在大运河的开凿、修建、贯通过程中,隋炀帝发挥了极为重要的历史作用。隋统一以前,中国南北方曾长期处于阻隔的状态。隋统一之初,江南故陈的强宗大族仍拥有较强的经济实力与社会影响力,与隋中央之间始终存在着比较尖锐的矛盾冲突与较量,而南方主要占据长江淮河等有利地形,尤以水域的鱼米之乡为优势,开凿大运河可以加强政府对江南地区的控制。与此同时,大运河的开凿也可以解决军粮运输问题,统筹兼顾全国,便于政府应对北方少数民族的威胁,安定边疆。到隋炀帝时,他更为注重疆域的扩大及南北辖域的政治经济稳定。疏凿大运河就是疏通南北割据的隔阂而有利于集中皇权统治,并且在当时的历史背景下,江淮以南地区经济的发展在国内处在比较领先的地位。因此,兴修一条沟通南北的运河,就能把整个国家的北方政治重心与南方经济重心联系起来,把富饶的江南财富以赋税的方式来统一征集,通过大运河再转运至全国的政治经济文化中心东都洛阳。

在隋炀帝看来,“洛邑自古之都,王畿之内,天地之所合,阴阳之所和。控以三河,固以四塞,水陆通,贡赋等。故汉祖曰:‘吾行天下多矣,唯见洛阳。’自古皇王,何尝不留意,所不都者盖有由焉。或以九州未一,或以困其府库,作洛之制所以未暇也”。于是,他准备打造船只巡视江南。

大业元年(605),隋炀帝“发河南诸郡男女百余万,开通济渠,自西苑引谷、洛水达于河,自板渚引河通于淮”,正式开启了修建大运河的浩大水利工程事业。

通济渠工程西段自今洛阳西郊引谷、洛二水入黄河,东段自荥阳汜水镇东北引黄河水,循汴水(原淮河支流),经商丘、宿县、泗县入淮。通济渠,又名汴渠,成为漕运的主干道。同年,又进一步疏浚了山阳渎。大业四年(608),开凿永济渠,引黄河支流沁水入今卫河至天津,继溯永定河通北京。大业六年(610),开凿贯穿江南河,由镇江引江水经无锡、苏州、嘉兴至杭州通钱塘江。至此,建成以洛阳为中心由永济渠、通济渠、山阳渎和江南运河连接而成西接大兴南通余杭北通涿郡的大运河,促进了沿河岸地区经济与工商业及漕运的顺利发展,构成了农业文明命脉的水利生命线,并成为贯通南北政治、经济、文化的联系纽带,也成为沟通亚洲内陆“丝绸之路”和海上“丝绸之路”的文化枢纽。

运河沿岸的宫馆别苑

萧何为汉武帝建造未央宫志在“非壮丽无以重威”,隋炀帝即位后旨在效法汉帝而建造显仁宫。据明代齐东野人《隋炀帝艳史》中的记载,显仁宫的建构可谓壮丽非凡:

飞栋重霄,连楹接汉。画梁直拂星辰,阁道横穿日月。琼门玉户,恍疑阆苑仙家;金碧瑶阶,俨是九天帝阙。帘栊回合,锁万里之祥云;香气氤氲,结一天之瑞霭。红胜锦,白如锦,丹墀有奇花异草;娇解言,巧能舞,曲槛中有怪兽珍禽。亭榭中红香绿嫩,四季春风吹不谢;楼台上翠绕珠围,一天明月去还来。凉飙度杨柳横塘,金气入芙蓉小苑。影蛾池上好风流,鳷鹊楼中多富贵。画栋朝飞南浦云,真个的胜过结绮;珠帘暮卷西山雨,果然是压倒临春。

一日,隋炀帝与群臣宴会,看到宫殿中的碧莲、丹桂、银杏、金梅、垂柳、夹竹等上品花卉,皆扬州江都所产,顿觉有南下巡游美意。于是,有人献策:东京(指东都洛阳)到江都有千余里路程,不妨三十里建一宫,五十里筑一馆,只需造得四十余座离宫别苑,便可自京师达到江都。隋炀帝听后大喜,遂像建造显仁宫一样,召集天下奇工异匠,往江都一带地方相度地形、品察地貌,规划、取材、选址、起宫、造馆、建苑,或三十里建一处,或五十里筑一群,或是背山而架,或是临水而构,无不遴选形胜优美的风水宝地为基址。自东京起到江都,绵延千余里,在最后确定选择四十九处风水宝地,布告公文,诏令江都所属官民均需当地郡县备办材料,催点人力施工。

隋炀帝沿运河建筑宫馆后,又起营造北海宫苑之念,遂选择显仁宫西侧方圆三百里为上佳地址作为兴建园囿基地,规划布局将园囿分东西南北中五大区域,每一区开凿一湖,合称五湖,每湖方圆十里,四周尽种奇花异草,湖旁增开长堤,长堤上百步一设亭,五十步置一榭。湖的两岸遍布夹竹桃,且由杨柳分行,湖中建造龙舟、凤舸、帆船等水上行具,以备曲水流觞宴游。园囿北部宽阔地可以掘一浩瀚曼渺的北海,园囿之外的周围四十里遍种绿色树林环绕,且凿清渠水道与五大湖相通。北海中间造蓬莱、方丈、瀛洲三座山,犹如海上升起的仙山琼阁。山上建筑亭、台、楼、阁、殿、堂,以致周围树木掩映,房屋影影绰绰,环境幽静。湖海交界处,建造正大宫殿,傍水渠清凉胜处造一错落有致的中心宫院,周边再建造十六院毗连呵护,以备幸游衣食住行便利。所建造的北海园囿之精丽不亚于“骊山北构而西折,直走咸阳”的秦始皇所建造的阿房宫苑。在北海园囿营造过程中,无一事一物不是穷天下佳美。后人有诗为证:“五湖湖水碧浮烟,不是花围便柳牵。常恐君王过湖去,玉萧金管满龙船。”另有诗单道这北海之妙云:“北海涵虚混太空,跳波逐浪遍鱼龙。三山日暮祥云合,拟有仙人咫尺逢。”

然而,可怜运河沿岸郡县的平民百姓,为一所显仁宫已仓完库尽、疲惫不堪,怎当得其自东京至江都绵延千里之地域又平地建造起几十座宫殿的浩大工程?即便有神偷鬼运的手段与无穷的财力与材料也是无能为力之事。于是乎,四境内,举国上下,大江南北,只闻民怨沸鼎,哀鸿遍野。自东京至江都由北而南的坎坷路途上,只闻泣声冲天,颠沛流离。诚如民间传言:“上博一人恩似水,谁怜万姓死如麻?不知国破奸臣戮,一样垂杨泣幕鸦。”

由于木构建筑易朽而不像石构建筑能长久存留,隋代运河沿岸的旧宫苑馆早已湮灭,不复踪影,只徒留历史的一声叹息。迄今为止能见到最早的中国木构建筑实物是唐朝的南禅寺(782)与佛光寺(857),唐代之前魏晋南北朝时期的木构建筑遗构更是荡然无存。

“开承大禹之业”的功过得失

隋炀帝画像

隋炀帝修筑大运河,是依仗北周、南陈留下的人力国力,遵循由春秋到南北朝众多王朝所修运河的旧有河道进行修筑的。前后修筑的六年时间内,先后调发河南、淮北、淮南、河北、江南诸郡的农民和士兵数百多万人。由于黄河、淮河水道多沙易淤,而且河道因地质而多变,易堵塞,不得不反复疏浚、整修,工程量不仅浩大,且艰苦异常。百姓负役过重,导致天下怨声载道,最终也加速了隋朝的灭亡。

唐代诗人皮日休在《汴河铭》中曾对大运河的开凿与隋炀帝的历史功过作出这样的评价:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多?”“在隋之民不胜其害也,在唐之民不胜其利也。”唐代许棠的《汴河十二韵》亦云:“昔年开汴水,无应别有由。或兼通楚塞,宁独为扬州?”唐代李吉甫在其所作《元和郡县图志》中更是写道:“炀帝巡幸,乘龙舟而往江都。自扬、益、湘南至交、广、闽中等州,公家运漕,私行商旅,舳舮相继。隋氏作之虽劳,后代实受其利焉。”

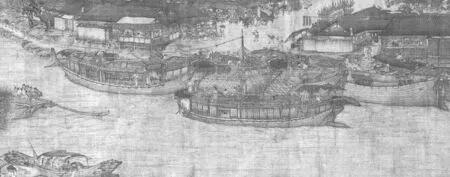

汴河上的漕船(北宋)张择端《清明上河图》局部(故宫博物院藏)

事实上,隋代大运河对后世的贡献还是很大的。隋唐以来,中国的经济重心南移,南方盛产粮食,因此漕运也就成了南粮北调的一种特殊形式。由于陆路运输只能靠骡马大车、肩扛人挑,速度缓慢、运输量小、耗费极大,而海道运输又极受地理条件的限制,因此开凿运河贯通南北就成了明智的历史选择。

北宋开国时,由于军权收归中央,需要大量粮食以供养军队,所以虽然明知道汴梁地势过于平坦、易攻难守,不是国都的最佳选择,但是迫于运输的压力,宋太祖还是选择了坐落于运河上的这个城市,汴河也因此成为北宋的“建国之本”,成为迁就漕运而建的首都。每年清明前后,江淮漕船衔尾入汴,造就了《清明上河图》中绘制的盛景。

元代全国政治中心移到大都(今北京市)以后,为了缩短从大都到杭州绕道洛阳的航线,1283年至1293年,先后挖通了大都到通州的通惠河、山东临清到东平的会通河、东平到济宁的济州河。元代把运河改成直线后,比隋唐时期京杭运河缩短了800 多公里。济州河、会通河、通惠河的开凿贯通,使大运河从江南直通大都,极大地推动了中国社会政治、经济、文化的发展。

元代从大都到东南产粮区,大部分地方都有水道可通,只有大都和通州之间、临清和济州之间没有便捷的水道相通,或者原有的河道被堵塞,或者原本就没有河道。因此,南北水道贯通的关键就是在这两个区间修建新的人工河道。在临清和济州之间的运河,元代分两期修建,先开济州河,再开会通河。济州河南起济州(今济宁市)南面的鲁桥镇,北到须城(今东平县)的安山。人们利用有利的自然条件,以汶水和泗水为水源,修建闸坝,开凿渠道,以通漕运。会通河南起须城的安山,接济州河,凿渠向北,经聊城,到临清接卫河。同济州河一样,在河上也建立了许多闸坝。这两段运河凿成后,南方的粮船可以经此取道卫河、白河,到达通州,河上曾建闸31 座,以调节流量,故名闸河。

由于旧有的河道通航能力很小,元代很需要在大都与通州之间修建一条运输能力较大的运河,以便把由海运、河运集中到通州的粮食,转运到大都。于是,相继开凿了坝河和通惠河。首先兴建的坝河,西起大都光熙门(今北京市东直门北面,是当时主要粮仓的所在地),向东到通州城北,接温榆河。这条水道长约20多公里,地势西高东低,河道的比降较大。为了便于保存河水,利于粮船通航,河道上建有七座闸坝,因而这条运河被称为坝河。后来因坝河水源不足,水道不畅,元代又开凿了通惠河。1292年至1293年,负责水利的都水监郭守敬(1231—1316),从昌平引水源到积水潭集蓄起来,然后经皇城东侧南流,东南去文明门(今北京市崇文门北),东至通州接白河。这条新的人工河道,被忽必烈命名为通惠河。通惠河建成后,从南方来的大批漕船可直达城内积水潭。积水潭成了繁华的码头,民间素称当时的积水潭“舳舻蔽水”,热闹非常。

大运河贯通南北的历史意义

作为世界闻名的文化遗产,大运河的历史意义可以概括为以下几个方面:

第一,从历史上来看,贯通南北的大运河对历代封建王朝的政治局势有着举足轻重的作用。由于运河区域在全国范围内始终处于政治、军事、经济、文化、交通枢纽诸方面的中心地位,因而成为历代封建王朝着力控制的最重要的区域,每一代王朝统治者都要凭借运河理想的地理位置、经济条件、人文环境、自然环境,总揽大局,驾驭全国各地。一定程度上,大运河也就成了维系中央集权和中国大一统局面的政治经济纽带,使隋唐以后政治中心逐渐北移的历代王朝呈现出强烈的大一统色彩,特别是元代以后,直至明、清两代,奠定了国家大一统局面的坚实基础。

第二,独具特色的大运河文化不仅是中华民族多元一体文化的重要组成部分,而且对中华民族多元一体文化的形成和发展起着重要的推动作用。运河文化以其博大的包容性和统一性、广阔的驱动性和开放性、辐射性,以及强大的凝聚力和向心力,不仅加强了中国传统思想文化发源地齐鲁地区与中原地区、江南地区的文化交融与推陈出新的发展,更把汉唐的长安、洛阳,两宋的开封、杭州,以及金、元、明、清的北京为首的政治经济文化中心联为一体,减少了区域文化的差异而呈现共同的文化特征,从而使各个区域文化融合为中华民族的多元一体的大一统文化;同时也使运河区域成为人才荟萃之地、文风昌盛之区。

第三,隋唐以后大运河的开凿与贯通直接导致了南北方农业生产技术的广泛交流、南北方农作物品种的相互移植与栽培,促进了南北方商品农业经济的发展,随着运河区域商品经济的繁荣更直接导致一批运河城市的兴起。由运河开发、畅通而兴起的商业城市,从北京南下,经天津、沧州、德州、临清、聊城、济宁、徐州、淮安、扬州、镇江、常州、无锡、苏州、嘉兴、杭州、绍兴,直到宁波。其共同特点都是工商繁荣、客商云集、货物山积、交易繁盛,成为运河区域重要的商品集散地与政治、经济、文化中心。

第四,南北大运河的开通,使东南沿海地区与全国各地的联系更为直接而紧密,尤其是运河区域经济文化的繁荣与发展,使之成为对外交往和扩大中外经济文化交流的前沿地区。中国的邻近国家和地区以及西亚、欧洲、东非各国纷纷派遣使团和商队来到中国,在各沿海港口泊岸,沿运河航行到达各地,进行着频繁的经济文化交流,使这一地区成为各方人士集中的地区。他们把中国先进的文化带到世界各地,扩大了中国对世界的影响,国外优秀的文化技艺也通过大运河畅行的渠道传播到中国,不仅更加丰富了运河区域文化的内容,也促进了中华民族的文化繁荣与发展。

注释:

[1]《元和郡县图志·河南道三》,中华书局 1980年版,第 178 页。

[2][3][4]《隋书·帝纪第三·炀帝上》,中华书局1973年版,第59 页,第61 页,第63 页。

[5][6](明)齐东野人:《隋炀帝艳史》,时代文艺出版社2003年版,第84 页,第91 页。

[7]《元和郡县图志·河南道一》,中华书局 1980年版,第 137 页。