基于区块链的粤港澳大湾区食品溯源平台设计

2022-08-28袁敏夫李引

袁敏夫,李引

(广州软件应用技术研究院 数据智能实验室,广东 广州 511458)

0 引 言

2019年,中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》,其中明确提到:要加强食品安全合作,完善港澳与内地间的食品原产地可追溯制度,提高大湾区食品安全监管信息化水平。加强粤港澳食品安全合作,提升区域食品安全保障水平,建立健全食品安全信息通报案件查处和食品安全事故应急联动机制,建立食品安全风险交流与信息发布制度等。

目前,内地供港澳生鲜蔬果有80%来自广东。供港澳食品种类需求多样化、来源结构复杂化等因素可引起较多潜在风险。目前,进入港澳的生鲜食品为了保障快速通关,海关检验检疫部门通过电子监管系统按一定比例抽查,不过还是会存在漏检的风险,从而导致问题食品流入港澳市场。与此同时,随着大陆人民生活水平的提升,通过港澳进口至内地的食品数量也在日益上升,进口食品的安全风险同样也不能忽视。

但是,由于当前粤港澳三地食品追溯标准不统一,数据不互通,也没有信息化的预警协同机制,导致一旦食品安全风险发生时,问题批次的流向追溯非常困难,这不仅对社会民生产生了不良影响,更是造成了巨大的行政资源浪费。在大湾区建设背景下,对粤港澳食品溯源对接机制的探索和研究显得尤为必要。

区块链作为新一代信息化基础设施,由于其去中心化、不可篡改、易追溯的特性,被认为是解决食品溯源问题的最佳方案之一。特别是在跨境贸易场景下,全链条参与方众多,且每一环节的流程和制度各不相同,如果可以利用区块链的特性,建立高效、可信、可追溯的协同机制,使交易、报关、物流等各环节信息上链,并与供应链上下游进行共享,即可大幅降低各参与方之间沟通成本和信任成本,并串联起从产地到终端消费的跨境追溯链条,全面覆盖食品风险事前、事中、事后各阶段的管控需求,保障三地食品供应稳定安全。

1 总体设计

1.1 设计原则

基于区块链的粤港澳大湾区跨境食品溯源平台设计原则包括:

(1)应符合中国大陆、香港、澳门相关法规和标准的要求;

(2)应设计兼容、可拓展的标准规范,实现追溯数据在大湾区内的互联互通,信息共享;

(3)应确保追溯信息的全面性、真实性和合规性,并具备符合需求的追溯精确度;

(4)应覆盖食品生产种养殖、食品流通、食品检验检测、食品通关、食品消费等相关环节的追溯信息。

1.2 系统架构

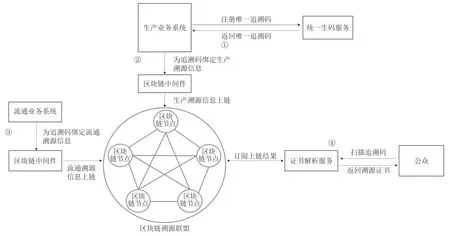

平台总体架构如图1所示,包括以下部分:

图1 追溯体系架构

(1)广东省及港澳的食品溯源平台:溯源平台可由政府、企业或第三方追溯服务提供者承建,面向生产种养殖、食品流通、检验检测、消费者等各类用户提供食品溯源相关服务,考虑到业务模式、网络环境等因素,广东省内和港澳的溯源平台宜单独部署,并通过下述的数据跨境交换通道进行共享和协同;

(2)数据跨境交换通道:采用区块链、智能合约等技术,在确保隐私性、安全性、一致性的前提下,为粤港澳三地食品溯源平台提供数据跨境交换和共享服务;

(3)大湾区食品安全协同管理平台:汇总大湾区内所有食品生产流通信息,通过对体系内各种过程数据分析,确定食品安全监管体系的运行状态,提供食品安全事件快速应急处理;提供食安风险相关线索可视化展示和智能预警,辅助监管人员进行靶向抽检,并通过对食品追溯信息的综合分析,为监管部门提供相关的各类统计报表,帮助监管部门掌握市场整体趋势。

2 核心流程

2.1 追溯数据采集上链流程

追溯数据采集上链流程如图2所示,其中涉及的主体包括生产企业、流通企业和公众,主要步骤如下:

图2 追溯数据采集上链流程

(1)生产企业业务系统调用统一生码服务,获取产品唯一追溯码,并打印相应的二维码标签,附到商品上;

(2)生产企业业务系统记录的生产过程数据,将其与唯一追溯码之间形成绑定关系,并上传至区块链中间件,中间件通过连接区块链节点,在得到全网共识后实现数据上链存储;

(3)如果商品流通环节的企业也加入了区块链溯源联盟,则可以通过扫描追溯码,将下游的流通信息也与追溯码进行绑定,并通过区块链中间件实现流通信息上链;

(4)消费者在购买商品时,可扫描追溯码,此时通过溯源证书解析服务,以追溯码为凭证从区块链上获取产品从生产到流通的全环节溯源数据,并生成区块链溯源证书进行展示。

2.2 数据跨境交换流程

基于区块链的跨境、跨业务系统可信数据交换共享流程如图3所示,其中包含了境内外的两个业务系统、协助业务系统接入区块链平台的中间件,以及部署在区块链上的路由智能合约。需要说明的是,交换的明文数据并不存储在区块链上,数据共享过程实际是中间件之间的通讯,路由合约的作用是提供访问路径、数据转换、访问通证签发和校验,并对共享过程进行存证记录。该方案可实现供应链上下游企业之间的业务协同和互联互通,其主要步骤如下:

图3 数据跨境交换流程

(1)业务系统A 用户通过区块中间件向链上的路由智能合约发送希望共享的交易哈希;

(2)智能合约校验业务系统A 用户的身份,通过后向A用户发送对应交易所在的中间件访问地址,并发放限时通证;

(3)区块链中间件A 根据地址向区块链中间件B 发送共享请求;

(4)区块链中间件B 先通过智能合约校验限时通证的合法性,同时获取业务系统A 所在区域的数据转换规则(货币、计量单位、商品编码等);

(5)区块链中间件B 根据转换规则对数据进行处理后,向区块链中间件A 发送完整的明文数据,区块链中间件A根据链上哈希、签名和业务系统用户B 的公钥验证数据的有效性;

(6)区块链中间件B 同步通过智能合约对数据共享的过程进行存证上链。

3 平台功能实现

粤港澳大湾区跨境食品追溯平台可分为生产端、流通端、公众端和监管端4 大模块。可分别向大湾区内的相关企业、监管部门、公众提供溯源信息录入、管理和追溯服务。

3.1 生产端

生产端面向预包装食品生产企业、农产品种养殖企业/农户设计,实现对生产种养殖过程数据的采集录入并将批次信息与追溯码进行绑定。生产端的功能设计如下:

(1)原料采购管理。采购人员可对采购订单进行新增和维护,采购信息应包括采购原料名称、供应商、数量、批次、生产日期、有效期等;

(2)生产批次管理。生产人员可新增和维护各类产品的生产批次信息,可将生产批次和原料批次进行关联,并上传生产过程中的相关检验报告和生产记录文件等数据;

(3)销售发货管理。销售人员可对销售单进行新增和维护,销售信息应包括销售产品名称、客户、数量、批次、生产日期、有效期等,正式发货时,还需要将待发货商品的追溯码与销售单进行关联;

(4)去向查询。支持通过追溯码、生产批次或原料批次查询相应商品当前的去向情况,以及各去向分别对应的数量和关联单据,从而实现精准地产品召回;

(5)追溯码模板管理。企业可通过配置属于自身的追溯码模板,支持单品码、箱码、批次码等多个级别的自定义配置,并可对模板中的变量进行加密;

(6)生码管理。企业可通过模板批量生成二维码并下载,并可对已生成的二维码进行停用或启用;

(7)设备对接。集成喷码机、激光机,溯源平台生成的追溯码直接通过接口传输到激光喷码机,进而喷涂至生产线的商品上。

3.2 流通端

流通端面向批发、零售企业/商户以及仓储运输企业设计,为企业提供灵活的进销存管理、物流管理和收支台账管理等模块。具体内容包括:

(1)进货管理。流通企业可通过扫描上游发货商品的追溯码自动生成进货单,补全产品名、供应商、批次、生产日期、有效期等信息,也可通过系统自行录入;

(2)销售管理。流通企业进行销售时,需要通过系统录入销售单信息,包括销售产品名称、客户、数量、批次、生产日期、有效期等,并扫描产品的追溯码进行关联;

(3)库存管理。仓库管理人员可通过库存管理功能实时查询各批次产品的当前库存、出入库记录等,并定期进行库存盘点;

(4)发货管理。仓库管理人员可通过企业端对配送主体下发订单,订单信息应包含发货主体、收货主体、发货地址、收货地址、货物明细等,运输人员接货时,可通过手持终端扫描货品追溯码进行查验和确认;

(5)签收管理。货物送达收货主体后,收货主体可通过扫描货品追溯码完成签收,并自动补全入库单信息;

(6)运输过程信息监测。通过车辆上的温湿度传感器、GPS 等设备对运输环境、路径等信息进行采集,在出现异常时可以发出预警;

(7)收支管理。收支管理模块作为进销存模块的补充,可记录每一笔收支的明细,实现精细化的企业财务管理,满足商家查账对账的需要。

3.3 公众端

公众溯源系统为社会公众提供可信、完整的全链条追溯查询服务,并通过与电子支付平台的集成,可以将追溯链条延伸至消费者,建立食品安全问题召回渠道。具体内容包括:

(1)扫码溯源。公众可利用微信扫一扫即可获取所购商品的溯源信息,内容包括:商品的原料来源、生产过程、流通过程、通关信息、检验检测报告等。消费者或公众可通过小程序应用的溯源记录查询历史溯源记录;

(2)食安召回预警。消费者利用电子支付购买商品后,如果该商品批次出现问题,可以在手机收到监管部门群发的召回预警提醒;

(3)食安维权投诉。消费者可通过电子支付凭证进行维权投诉功能,支持文字、图片编辑,支持投诉反馈记录查询,还可对已结案的案件进行点评。

3.4 监管端

监管端面向食品相关的监管人员,通过归集主体基础信息、往来主体信息、出入库记录、库存情况等数据,面向监管人员提供统一的查询服务,并基于数据实现进一步的问题预警、统计报表等功能。具体内容包括:

(1)主体备案信息管理。监管用户对辖区内的食品生产经营主体信息进行维护,包括企业名称、场所类型、统一信用代码/身份证、企业住所、法人代表、联系人、联系方式;

(2)监管检查。监管人员可查看当前辖区内所有食品生产经营主体清单,定期进行监管检查,并在系统填写监管结果,上传监管表格;

(3)辖区内数据统计。统计当前辖区内主体总数、生产总量、流通总量等概览数据,以及每个企业的进、销、存数据,还可对企业的上报情况进行统计;

(4)追溯链条合成。通过跨链数据通道对接食品供应链跨境溯源平台,汇总各流通节点上报的海量食品流通及使用过程信息,自动根据批次号、追溯码等信息合成追溯链条。监管人员可从食品供应链任意节点发起跨境追溯,支持按批次号、追溯码、相关企业进行合成,系统将自动检索其上游的进货渠道以及下游的所有的销售流向,最终形成完整的跨境追溯链条,并通过可交互的图形进行展示,如图4所示。

图4 链条合成界面

4 问题发现

建立基于大数据的问题发现模型,定期对系统中各类上报记录等进行深入挖掘,发现其中可能存在的进销平衡异常、交易量异常、使用异常等问题,帮助监管部门快速定位线索,实现靶向监管、分级预警、透明治理,全面提升对食品安全风险的感知、筛查、分级、预警和防控能力。

5 应急事件处理

5.1 责任追溯

通过追溯码对问题批次进行正向追踪和逆向追溯,查询分析出问题产品的来源以及流向,确定相关联的主体。通过应急事件分析能够得出问题产品的来源产地,流通过程中个关联的主体信息。

5.2 发布警示信息

在发生应急事件后,及时通知相关的企业、医疗机构和政府管理者,通过两种方式发布警示信息:

系统应急事件公示:应急事件负责人员在系统中发布应急事件的相关公示信息,其他相关的人员登录系统,可看见此公示。

短信群发:通过短信平台,对相关批次的企业、医疗机构和政府管理者,发送短消息进行通知。

6 统计分析和大数据可视化

6.1 综合统计分析

以食品流通使用过程信息和流通主体备案信息为基础,对大湾区整体的食品经营环境进行综合分析和利用。通过建立丰富的数据统计指标(包括备案食品数、企业机构数、总交易量、总成交额、上报质量等),从企业、时间、品类、区域等几个维度进行统计,最终得到同比、环比、趋势、区域分布、排名等分析结果,帮助市场监管部门快速掌握当前的经营环境以及趋势,并制定出更符合市场实际需求的政策。

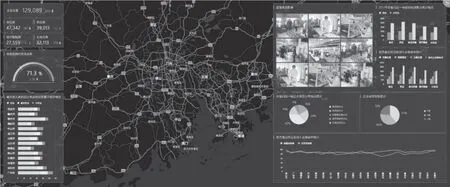

6.2 大数据可视化

将食品统计报表、食品安全风险预警、应急事件处理等统计分析报表整合到统一的界面上,建立食品安全监管大数据指挥中心,借助数据可视化手段,帮助监管人员从大量的监管数据中快速定位其中的关键信息,如图5所示。

图5 大数据可视化界面

7 结 论

本文针对粤港澳大湾区内食品跨境追溯过程中存在的数据孤岛问题,从系统架构设计和数据上链、数据跨境交换的核心流程几个角度进行了探讨,通过引入区块链技术,实现了可信任、可追溯的数据上链存储和跨境交换共享,从而促进三地数据互联互通。此外,还分别面向企业、公众和监管部门设计了食品追溯应用程序,满足各类用户对于食品生产、经营、消费等方面的业务需求,并提供食安风险相关线索可视化展示和智能预警,辅助监管人员快速还原食品跨境流通链条,综合提升粤港澳大湾区的食品安全预警监测与风险应急水平。