萃取海派精华,重塑江南文化

——浅析长三角科普联盟的文化自觉与历史担当①

2022-08-26于峰

于 峰

米歇尔·福柯(Michel Foucault,1926—1984)将“现代性”(法文modernité)看成一种“态度”,一种介入性实践。他主张,“现代性态度”是一种批判而不是反思。反思的提问方式是“什么是我们所处的当下”;而批判的提问方式则是“我们以及我们所处的当下是怎样得以形成和被塑造的”[1-2]。国内有学者认为,从晋室南渡到鸦片战争期间,是“江南文化”由肇始、培育、定型、辉煌到走向衰退的过程,也是长三角文化始终处于中华文化龙头地位的一段历史[3]。由于地缘与经济社会联系密切,江南文化是上海最重要的文化资源与文化生产背景,因而两者之间不仅关系密切,还有很多重要的相似之处[4]。在科学技术日新月异,科学文化日渐昌明的今天,福柯对“现代性”的阐释,犹如文化上的一把“奥卡姆剃刀”(1)奥卡姆剃刀(Ockham’s Razor),是由14世纪英格兰的逻辑学家、圣方济各会修士奥卡姆的威廉(William of Occam)提出的一个逻辑学法则,即“若无必要,勿增实体”(Entities should not be multiplied unnecessarily),引发了始于欧洲的文艺复兴、宗教改革和科学革命。,让我们可以“化繁为简”,重新审视MLA(Museums Libraries and Archives,博物馆、图书馆、档案馆)各类公共文化机构“现代性”转型中的现实困境、发展路径以及长三角科普联盟在新江南文化运动中的介入性实践。不同地区、不同文化,在“现代性”转换上,路径选择和演化阶段可能各不相同。为了方便讨论,本文选取“海派文化中心论”的立场,探讨性提出:江南文化“现代性”转换,将经历一个从中心向边缘传播的过程。所谓中心,可以是一个,也可以是多个。但不论怎样,上海作为长三角城市群的领头羊,海派文化作为中西文化融通互鉴的“试验田”“缓冲带”“桥头堡”和“窗口”,其内生“现代性”的思想、行动和方案,无疑将引领未来新江南文化运动的实践。

一、江南文化容器,长三角城市群地理变迁

城市是文化的容器[5]。以“现代性”视角,我们以及我们今天生活的长三角是怎样得以形成和被塑造的呢?刘士林认为,关于长三角的概念和空间范围,一直处在持续的变化之中。改革开放以来已形成六个主要形态:一是1982—1984年的“上海经济区”;二是1984—1988年的“上海经济区”扩张版;三是1992—2008年以江浙沪16城市为主体形态的长三角城市群;四是2008年长三角地区2省1市25城市版;五是2016年长三角城市群3省1市26城市版;六是2019年长三角一体化规划的3省1市全域版[6]。

从1982—2019年间,在长三角的概念和空间范围的六次变迁中,江南社会经济的历史文脉与人文演进无疑对现实政治产生了影响,使得长三角区域一体化得以“重塑”。早期研究表明,“江南”一词作为地域观念使用时,按其包含地域广袤的程度,大致可以划分为“广义江南”“泛江南”和“狭义江南”三种类型(2)为表述方便,本文所指“广义江南”“泛江南”和“狭义江南”三种类型,分别与方健关于“江南”一词的三重含义对应。。其中,方健认为,“狭义江南”仅指环太湖地区,大致包括今苏锡常、杭嘉湖及上海地区[7];范金民则认为,“狭义江南”在环太湖地区外,还应该包括江苏的南京和镇江两座城市[8]。但从第六版的长三角一体化规划来看,只有排除江西婺源后的“泛江南”与官方表述基本一致。即:指长江下游三角洲地区,即以太湖流域为中心向东、西两侧延伸,不仅包括今江苏的南京、镇江地区,浙江的绍兴、宁波地区及浙东诸州,还包括今安徽的芜湖、徽州、皖南,江西的婺源(待排除)及苏北的扬州、仪征、泰州、南通等地,约相当于宋代两浙路的全部、江东路、淮南路的一小部分地区。

在长三角城市群版图演化过程中,地理空间上“行政化”的切割,却无法割断“血脉中”流淌的乡土情怀——“文化命运共同体”。安徽就是一个典型的例子[9]。虽“屡败屡战”,但锲而不舍,最终好梦成真。相反,福建和江西最初被划入长三角经济区,它们一旦剥离出去就再也没有回头的意思。刘士林认为,在历史上和江南地区密切的人口、经贸和文化联系,是安徽始终要成为长三角一员的主要原因之一。作为海派文化的容器,上海这块热土上不仅流淌着海派文化、江南文化、红色文化和中华文化,还肩负着东西方文明交流的使命[10]。葛剑雄认为,当下在发展海派文化、江南文化的过程中,只有更好地进行现代化的转换,才能使它为中华文化全面复兴做出应有的贡献。在经济领域,上海既是中国在全球供应链上的“关键卡位”,也是服务长三角、服务全国的战略枢纽和链接。由是观之,“萃取海派精华,重塑江南文化”既是当代国人的一种文化自觉,也是坚定“四个自信”、中华民族伟大复兴进程中的历史选择。

二、江南文化中心,长三角博物馆群千帆竞渡

博物馆是文化的中心[5]。依据《长三角年鉴》(2015—2019)、《上海统计年鉴》(2015—2020)和《中国统计年鉴》(2015和2020)统计数据(见表1)(3)《长三角年鉴》(2015、2016)中数据有误,其中2014年度浙江从105更正为187;2015年度上海从99更正为124。,截至2019年底,长三角博物馆数量已达1028座,占全国总数五分之一。值得一提的是,2014—2019年期间,浙江省博物馆数量年均增长达到19.14%,远高于长三角年均增速7.23%;其他三个地区增速分别为,上海-0.97%(4)《上海年鉴》(2020)中说明,2019年起博物馆统计不再包括无独立法人资格的单位,故出现负增长。、江苏2.92%、安徽6.70%,均低于长三角年均增速水平。对照《浙江统计年鉴》(2020)统计数据,2017—2019三年间,公办博物馆数量分别是117座、119座和143座,分别占到博物馆总数的37.98%、35.31%、39.07%,年均增速达到22.22%。以上两组数据分析来看,“十三五”期间,浙江文博事业跑出了“加速度”,线下实体博物馆在数量上超越江苏,一跃成为江南文化最具活力的“领跑者”,而且在结构上初步形成“多元并举”良好态势,创造了“浙江模式”,经验值得总结、研究和推广。

表1 长三角地区博物馆群发展情况

与线下实体博物馆集群化扩张同步,近年来,线上智慧博物馆、智慧科技馆、数字孪生等信息化建设也是风起云涌,跨界合作、区域联动正不断催生文化新业态。研究表明,世界各国及国际组织合作开展了一些面向公共文化服务的数字图书馆建设与服务项目,这些项目充分运用现代信息技术手段,探索图书馆、档案馆和博物馆等机构的数字文化资源整合,构建面向公共文化服务和数字化服务平台,面向公众共享人类文化遗产和信息[11]。其中有全球性的世界数字图书馆项目(World Digital Library),区域性的欧盟数字图书馆项目(Europeana),还有美国公共数字图书馆项目(Digital Public Library of America)以及我国的国家公共文化云(National Public Culture Cloud,缩写NPCC)[12]。

目前,在全国31个省(自治区、直辖市)的公共文化云平台中,有15个平台完成全省各市/各地区文化资源与NPCC对接,长三角地区一市三省实现了全覆盖。从第三方评估分析,同样基于DEA模型分析方法,如果选取网站作为服务端口,上海和江苏在网站投入、平台运行和技术效率等方面均表现优异,而浙江和安徽则相对滞后[13];如果选取微信公众号作为服务端口,江苏和浙江在平台服务效率反而相对较好[14]。在“浙江模式”上,出现一个方法两种截然不同结果的“窘境”,主要是因为DEA模型自身“缺陷”所致:虽然相对客观,但是存在样本数据过于单一,无法全面反映文化云平台运营效率,有待今后在评估体系设计中加以完善和改进。由此,凸显进行中的国家文物局“智慧博物馆运营服务评价模型与指标体系”项目(WW2019-022-T)的重要性和紧迫性。可以断言,这项研究将为未来长三角博物馆群“现代性”转型,提供一个介入性实践的科学工具。

三、萃取海派精华,长三角科普联盟的文化自觉

2018年1月底,长三角区域合作办公室在上海武康路103号甲挂牌成立,长三角城市一体化进程全面提速。同年5月22日,上海科技馆牵头联合八家自然科技类博物馆,“大手牵小手”共同发起成立长三角科普场馆联盟。该联盟旨在以场馆为平台、项目为纽带,用社会资源的联动构建“产—学—研—用—展”的新模式,助力提升资源共享度和社会满意度,为科普资源区域一体化发展提供可复制、可推广的经验,推动长三角地区的社会经济发展[15]。联盟以《长三角科普场馆联盟共识》为依托,运作上采用轮值制,秘书处设在上海科技馆。截至2020年底,长三角科普场馆联盟汇集了科普场馆352个、科技企业73家,高校科研院所及社会组织等12家[16],在科普文创产品开发、临展/巡展/科普活动宣传推广、馆校合作教育课件开发,以及研学旅游等方面取得良好开局。

学习领会习近平总书记“科技三会”上的讲话,结合当前区域一体化新形势,对照《全民科学素质行动规划行动纲要(2021—2035年)》《现代科技馆体系发展“十四五”规划 (2021—2025年)》深化科普供给侧改革的要求,长三角科普场馆联盟在未来顶层体系设计、平台运营和项目规划建设上,应当重视科技与文化的有机融合,广泛吸纳各类图书馆、档案馆、美术馆和各类文博类博物馆,关注“地方性知识”与“全球性知识”的建构过程,思考如何发挥科学文化引领作用,适时打造“全域+全时”长三角大科普格局。一句话,人文城市人民建,全民科普正当时!

(一) 补齐短板,推进长三角MLA联盟建设

国有史,方有志,家有谱。国家公共文化云推动了图书馆和博物馆的数字化进程,但是,档案馆“缺位”无疑是江南文化重塑进程中的一块“短板”。根据《中国统计年鉴》(2020),截至2019年,全国各类档案馆总数为4234。其中,国家综合档案馆3337个、国家专门档案馆256个、部门档案馆140个、企业档案馆181个、事业单位档案馆320个。数据表明,国家综合档案馆开放档案13171.6万卷占到馆藏82850.7万卷的15.90%,利用档案2140万卷次(均值为0.64万卷次/馆·年)。横向来看,英国国家档案馆(The National Archives)统计数据,新冠疫情前服务现场查档50.83万人/年,疫情中为7.13万人/年;在线服务电子查档疫情前3.717亿人/年,疫情中为4.475亿人次/年[17]。这意味着,英国国家档案馆一年的服务量(线下和线上)在疫情前达到了3.722亿人/年,是我国所有国家综合档案馆(3337个)年度利用档案总数2140万人次/年(若按1人1卷计算)的20倍以上。中英档案利用上的差距,显露出三个方面的端倪。其一,需求侧来看,国内学者研究视域相对狭窄,对一手史料驾驭的广度和深度明显不足;公众缺少基本的档案知识,对历史的兴趣和认知仍然停留在一般历史读本上,缺乏处理文献和档案技能。其二,供给侧来看,各地专门档案馆和部门企业档案馆服务能力和数字化大多滞后,无法满足公众需求。其三,历史学研究,以法国兰克为代表的“年鉴学派”代表了西方传统社会一种“现代性”认知。国内MLA行业,只有少数机构通过官方网站向社会公开了本单位5年或10年规划、年度计划和经营报告,缺少公众和社会的监督,“倒逼”机制有待建立和完善。

从政府信息公开来看,长三角一市三省中,上海统计局透明度最高,统计年鉴(中英文版)线上全公开;浙江和安徽并列第二,线上仅公布了中文版,国际化程度略有欠缺;而江苏没有在线上公开统计年鉴,只提供纸质版。这是否也从一个侧面反映出了“海派文化”在社会治理方面的一种独特文化影响力呢?回顾上海科技馆走过的21年,从一个屋檐下的三馆合一,走到一体(上海科技馆)两翼(自博馆和天文馆)下的三馆合一,演进中的智慧科技馆与上海城市文化发展同步、“大手牵小手”与长三角科普场馆联盟同行,正日益成为海派文化“现代性”转换的“示范地”、江南文化重塑的“大熔炉”,意气风发、抓铁有痕、踏石留印,积极探索和开创一条有“中国特色、上海特点”的上海科技馆“三馆合一”智慧之路,努力打造上海国际大都市中的文化新地标和具有国际影响力全球创新中心的新引擎,增进智识、造福于民。[4]以智慧科技馆为核心,积极推动长三角MLA联盟的成立,将最终实现“新江南文化”真正意义上的“三馆合一”,即博物馆、图书馆和档案馆三类公共文化机构的开放合作与资源共享。从观众数量来看,通常博物馆年度参观人数最高,图书馆次之,档案馆往往门可罗雀。新联盟的成立,将有利于通过科技馆合理引流,有效激发公众对科技史、政治史、社会史、经济史、文化史的兴趣,激活区域内各级档案馆沉睡的卷宗、方志和族谱,在区域中心合作图书馆便捷“图—情”系统支持下,极大丰富对江南历史文脉与人文新知的探究、学习与分享,有助于提升长三角当地居民对江南文化的自豪感与归属感,从而对长三角经济一体化发展有所贡献。如何用好“纳税人”的钱,提升MLA联盟成员公共文化服务效能,《年鉴》无疑是重要的一环,也将成为造就联盟“现代性”的一个“抓手”。

(二) 共建共享,打造长三角“图—情—档—展—藏”五位一体数字人文平台

全球MLA行业,“分业经营”是常态,“混业经营”往往成为大国彰显“文化自信”的标杆。代表性的有美国史密森尼学会(Smithsonian Institute,缩写SI),该组织囊括19座博物馆、9座研究中心、美术馆和国家动物园以及1.365亿件艺术品和标本,拥有世界最大的博物馆系统和研究联合体。旗下史密森尼图书馆(Smithsonian Institute Libraries)和史密森尼档案馆(Smithsonian Institute Archives)拥有丰富的数字化馆藏,向全世界学者和公众开放。SI是美国文化皇冠上的“明珠”,宪法大道旁众多SI附属博物馆,无疑向世界各地的游客宣告着美国文化自信与全球影响力。

近年来,随着高校文博事业的发展,混业的形态也逐步显现。以上海交通大学为代表,旗下有钱学森图书馆、李政道图书馆、包玉刚图书馆、理工综合图书馆、董浩云船舶博物馆、校史馆等众多文博二级机构,“大文博”的格局已逐步成型。钱学森图书馆和李政道图书馆虽名为图书馆,实际上以收藏、研究和展示为主,与董浩云博物馆一起归入高校类博物馆;图书馆中,包玉刚图书馆偏人文,理工综合图书馆(主馆)偏理工,此外徐家汇校区也有图书馆(分馆)以及安泰管理学院、凯原法学院等众多二级图书馆。校史馆则兼具博物馆展陈和档案馆收藏功能。值得一提的是,上海交大“图—情”系统功能非常强大,自建和外购数据库联机检索能力与国际一流理工类高校保持同步。总体来看,交大已初具“三馆合一”混业运营的条件,是实施长三角“图—情—档—展—藏”数字人文平台建设和研发理想的战略合作伙伴。需要指出的是,高校“大文博”计划有别于一般社会公共文化服务机构,其目标主要服务于高校自身的教学与科研,社会责任和公众服务功能仍有待挖掘,慕课(Massive Open Online Course,缩写MOOC)是一个良好的开端,是“馆—校”合作中高端学术资源。

在公共图书情报领域,上海图书馆自创立以来就采用了“馆—所”一体发展的模式,即将图书期刊管理和科技情报管理有机结合在一起。从2020年度报告来看,上海市中心图书馆总分馆协议机构数为272家,“一卡通”建设协议机构数254家,服务网点数达380个,全市公共图书馆读者证持证数达到548.56万张,其中“一卡通”持证读者455.58万人。上海图书馆信息化建设打造智慧型馆所,采用基于FOLIO的下一代图书服务平台。在推动长三角图情系统战略合作方面,上海图书馆已经与南京图书馆、浙江图书馆、安徽省图书馆共同发布“城市阅读一卡通”倡议书,号召长三角区域内各级公共图书馆通力协作、开放创新,促进实现长三角“借阅办证零门槛,文献传递无边界,个性服务通全域,通借通还重实效”。

(三) 掀开博物馆的屋顶,突破大科学装置科普资源“可视化” 瓶颈

大科学装置本身除了蕴含丰富的科学思想与科学方法之外,所涉及的学科专业领域具有学科交叉与综合的特征,并且涉及更多的专业前沿。这有可能成为吸引公众并激发其科学探索兴趣的一大优势[18]。当前,中国科学院作为我国大科学装置建设和运行的主要力量,共有运行和在建设施30余个,涉及时间标准发布、遥感、粒子物理与核物理、天文、同步辐射、地质、海洋、生态、生物资源、能源和国家安全等众多领域[19]。这些设施按应用目的可分为三类:其一,专用研究设施,如北京正负电子对撞机、兰州重离子研究装置、贵州500米口径球面射电望远镜、郭守敬望远镜等;其二,公共实验设施,如上海光源、合肥同步辐射装置、国家蛋白质科学研究(上海)设施等;其三,公益科技设施,如中国遥感卫星地面站、“科学”号海洋科学综合考察船、中国西南野生生物种质资源库等。现有国内大科学装置科普资源开发和利用上,通常采取以下三种模式:其一,公众走进来模式(如:北京正负电子对撞机),适用于单位重视、经费充足、无保密性、地点靠近市中心的设施;其二,专业科普展馆模式(如:HI-13串列加速器),适用于具有危险性、装置不适合直接开放的设施;其三,科学家走出去模式(如:中国地壳运动观测网络),适用于装置所处地点偏远、条件非常艰苦、对外开放可能性较低的设施[20]。

常设展览是科技馆科学传播的“主阵地”。要改变大科学装置优质科普资源与科技馆常设展览“两层皮”的现状,可行方法是“掀开博物馆的屋顶”,创新科普展教模式,围绕常设展览更新改造来做文章。这方面,海内外已有不少案例,如日本东京科学馆等。在上海科技馆“三馆合一”博物馆集群理论研究道路上,第一次“掀开博物馆的屋顶”(2010),是为了解决我国东西部自然科普资源分布不均衡的问题[21],涉及单向网闸、远程视讯、大数据、云计算等多种关键技术以及公益与商业两类不同运营模式的探讨[22]。当下,第二次“掀开博物馆的屋顶”(2022),应当紧紧围绕大科学装置优质科普资源的有效开发与利用做文章,围绕MLA联盟博物馆创新集群建设做文章,涉及技术将包括:元宇宙、人工智能、数字孪生、物联网、大数据、云计算、5G通信等多种关键技术。重点和难点在于:常设展览更新改造工程如何将大科学装置研究领域的新发现、新知识和新成果在科技馆内与公众实现互动性展示,即“可视化”+“常开常新”。“十四五”期间,上海科技馆在“三馆合一”主题展示框架下,应当创新科普展陈理念,率先完成常设展更新改造从“STS+主题制”向“HPS+主题制”全面升级[23],科学规划重点展区和核心展项研发[24]。其中,上海科技馆可以考虑引入上海光源作为大科学装置科普化落地研发项目;上海自然博物馆可以对接中科院,开展中国西南野生生物种质资源库科普资源共享研究;上海天文馆可以依托贵州FAST开展“数字孪生”可视化研究。放眼长三角,上海张江和安徽合肥正在加快全球科创中心建设,科普与科创双轮驱动,有众多的大科学装置项目可以进行科普资源可视化的研究与展示,释放这些优质科普资源的生命与活力,将赋予江南文化新的科学内涵,全面提升长三角区域的公众科学素养。

四、重塑江南文化,长三角科普联盟的历史担当

2020年11月,习近平总书记在全面推动长江经济带发展座谈会上指出,“要把长江文化保护好、传承好、弘扬好,延续历史文脉,坚定文化自信”。近年以来,以江南文化的现代性转换和创新性发展促进长江文化保护传承弘扬,以江南文化引领长三角区域高质量发展和现代化建设,已成为三省一市的文化共识和发展趋势[25]。如果以智慧科技馆为核心,推动长三角MLA联盟成立,研发“图—情—档—展—藏”大平台,“萃取海派精华”成为一种“介入性”实践,代表着一种文化自觉和“现代性”转换,那么如何才能将这种范式在长三角区域进行推广和复制呢?他山之石,可以攻玉。

(一) 英国区域文艺复兴计划

英国区域文艺复兴计划(Renaissance in the Regions)是英国自19世纪以来最重要的国家介入地方博物馆的政策[26]。该计划由英国文化媒体暨体育部(Department for Culture, Media & Sport,简称DCMS)于2002年发起,成立MLA委员会(Museums Libraries Archives Council)归口管理,下设MLA地区办事处(MLA Regional Agency)与地方政府建立伙伴关系,将英格兰划分为9区(见图1)[27],分别是东米德兰(East Midlands)、西米德兰(West Midlands)、东英格兰(East of England)、大伦敦(Great London)、东南(South East)、西南(South West)、西北(North West)、东北(North East)及约克郡(Yorkshire),各区内选择数个博物馆为Hub(中心),作为对执行计划的主要单位。政府出资引导Hub投入教育、学习、社区参与、藏品维护与改善、经济再生等社会活动,同时藉此改变参观博物馆的人口结构,促使更多少数族群、残疾和社会弱势群体参与。截至2011年,共投入30亿英镑,进行英格兰9区地方博物馆的全面品质改造。2010年英国政党轮替,保守党执政后削减财政预算、裁撤MLA委员会改为英格兰艺术委员会(Arts Council England,简称ACE)代行其职,取消现存各区域的Hub网路,改由单独的博物馆或几个博物馆整合提出计划,申请财政补助。2011至2015年的区域文艺复兴计划预算被删减15%,其中2014至2015年度保持在4390万英镑。接手的ACE委员会提出了2012年后的新文艺复兴发展指标,被博物馆界认为是朝着正确的发展方向。虽然区域文艺复兴计划在体制上有巨大的调整,但该计划自2002年至今累积的成果,已为英格兰地区的地方博物馆带来了重要且有意义的变革。

图1 英国区域文艺复兴计划中博物馆集群(hubs)

在英国区域文艺复兴计划中,地方博物馆集群(hubs)中不同机构优势互补、资源共享,扮演不同角色。(1)区域中心由区域内一个领头的博物馆或美术馆,最多不超过3个卫星合作伙伴组成。(2)区域机构由地方博物馆委员会发展而来,该机构将在跨地域或跨部门的合作中起到引领作用。(3)指定的大学博物馆往往缺乏足够的资金和动力向公众开放,但拥有非常丰富的藏品用于教学与研究。(4)依托国家博物馆和美术馆丰富的资源,通过与区域博物馆和美术馆的合作,使各区域博物馆和美术馆能取得更好的发展。(5)地方和团体博物馆一般没有得到政府资金的支持,它们的支持大都来源于当地民众和相关组织。(6)资源中心包括不同的利益相关者,例如,包括大学、中小学校、区域发展机构、学习和技能委员会以及其他组织团体等,负责提供恰当的支持和评估,确保计划的顺利实施[28]。

(二) 江南文化复兴计划的构想

萃取海派精华,重塑江南文化。不妨借鉴英国区域文艺复兴计划架构,根据长三角MLA联盟各主体的角色定位,建构江南文化复兴计划总体框架。初步设想,一级区域中心4个,分别是上海、南京、杭州和合肥;二级区域中心23个,分别是江苏省无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、盐城、泰州,浙江省宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、舟山、台州,安徽省芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城。[5]根据对数字资源整合信息空间的结构分析,图书、档案、博物数字化服务融合问题的策略主要有合并策略、集成策略、联盟策略、仓储策略四种类型,每种策略对应数据整合、信息整合、知识整合三个层次。研究表明,当前我国应该优先发展“仓储策略”,重点发展“联盟策略”,适当发展“集成策略”,暂缓发展“合并策略”。[29]“联盟策略”的重要理论之一就是“信息共享空间”(Information Commons,缩写IC)[30],它通过建立图书馆、档案馆、博物馆数字化协作联盟,由公共协作平台为三类机构的资源共享和交换提供服务,用户可以通过三类机构不同的服务界面访问联盟资源。

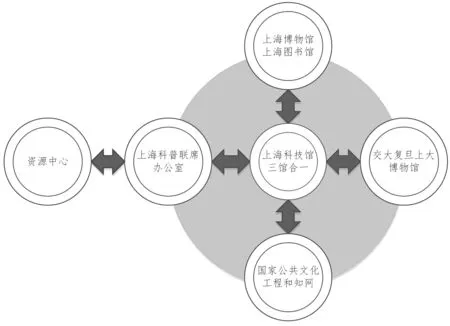

一级区域中心以上海为例(见图2)。上海科技馆是国内唯一拥有科技馆、自然博物馆、天文馆三座大型场馆的综合性科学技术博物馆集群,目前是全国唯一获评国家一级博物馆、国家5A级旅游景区、全国首批研学旅游示范基地、全国文化与科技融合示范基地称号,并设立博士后工作站的科普场馆。上海博物馆(东馆)和上海图书馆(东馆)与上海科技馆(世纪大道2000号)比邻而居,上海档案馆(浦东新馆)遥相呼应,群星闪耀。交大、复旦、上大等优秀的高校博物馆资源,为区域文化能级提升注入了强大动力。建党百年之际,中共一大纪念馆新馆落成,上海大学博物馆将自身定位为“海派博物馆”,这些无疑为上海这座国际大都市倡导的红色文化、海派文化、江南文化的融通互鉴,提供了一个广阔的“城市文化空间”。

图2 一级区域中心(上海)计划架构

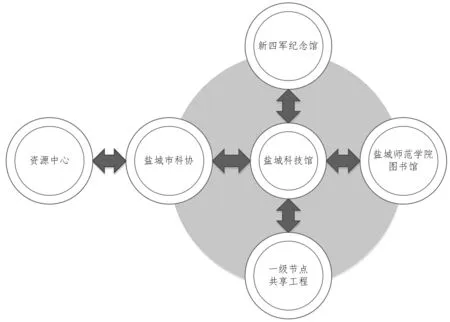

二级区域中心以盐城为例(见图3)。盐城,是新四军军部大本营进驻的第七站,是重建新四军军部的发祥地,在新四军的发展史上具有十分重要的意义[31]。新四军是抗战全面爆发国共合作由南方八省十四区红军游击队陆续改编组建起来的抗日武装力量。大本营先后进驻湖北省武汉市,江西省南昌市,安徽省歙县、太平县、南陵县、泾县,江苏省盐城市、阜宁县、盱眙县、淮阴市和山东省临沂市等13个站,在长三角地区留下了丰厚的历史遗迹和珍贵档案。盐城市建军东路的新四军纪念馆 “红色基因库”,将为江南文化的重塑注入新鲜血液。围绕红色文化历史传承这条主线,江苏盐城(阜宁),安徽宣城(泾县)、芜湖(南陵)同为二级节点应当树立其新四军红色文化的标杆,开展深度合作, 进而推广至江苏淮安(盱眙、淮阴)和安徽黄山(太平、歙县),新四军总部驻地的丰富文献和档案可以得到有效保护和利用。

图3 二级区域中心(盐城)计划架构

要推动“江南文化复兴计划”实施,笔者提出三点建议:其一,国家战略层面,建议由相关部委牵头,统筹国家公共文化云平台、智慧教育平台、中国数字科技馆等现有文化信息设施体系架构、建设标准和运营规范,设立专项资金,全面推进科技与文化融合、科普(非正规教育)与正规教育(高等教育、高职中专和中小学教育)协同发展;其二,地区战略层面,以长三角区域一体化江南文化重塑为试点,组建区域MLA联盟,积极发挥科普场馆联盟核心功能,联合高校合作联盟、文化创意产业发展联盟、主题乐园产业联盟等行业资源,整合优势、深化区域联动,以“元宇宙”应用示范为契机,大力提升区域整体文化竞争力;其三,以点带面,选择有“示范性、智慧型、枢纽型”的科技馆、博物馆或档案馆,构建以“知识图谱”为核心的新型基础信息网络,实现SP/CP(内容和服务提供者)的“一点接入、全网服务”,让公众可以无处不在地享受探索、分享和交流学习新知识的乐趣,服务于人的全面发展。

五、结语

“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。习近平总书记在与文化艺术界、哲学社会科学界谈话时指出,所谓“为时”“为事”,就是要发时代之先声,在时代发展中有所作为[32]。长三角科普场馆联盟成立四年来,大手牵小手,区域联动机制逐步建立,社会反响良好。当下,国内科普事业发展正面临着诸多现实困境,高素质科普人才缺乏、科普资源地域分布不均衡、科普产业尚未成熟、科学传播平台创新力不足等系统性、结构性问题仍然存在,科普供给侧改革任务仍然艰巨。积极探索区域MLA联盟“新模式”,无疑为构建“大科普”格局提供了一条全新思路。从行业来看,科技馆是博物馆群体的一份子,是弘扬科学文化的主力军,时刻肩负着全面提升公众科学素养的重任。因此,在长三角区域经济一体化,江南文化“现代性”重塑演进中,新时代的科普人,应当勇立潮头、守正创新,高举“民族的、科学的、大众的”新文化旗帜,做实现中华民族伟大复兴的“急先锋”。