院前医疗急救人员队伍专业化建设刍议

2022-08-25何淑通

金 珊 何淑通

1 南京医科大学医政学院,江苏省南京市 210000; 2 连云港市急救中心

院前医疗急救体系包括院前急救人员、站点网络、物资设备、组织管理和急救文化等[1],承担辖区内日常医疗急救、突发公共卫生事件紧急医学救援、城市重大活动、政府指令性任务。其人员队伍构成包括卫生技术人员、其他技术人员、管理人员及工勤技能人员。近年来,随着院前医疗急救基础措施、车辆装备、信息技术、医疗仪器配置等硬件措施的快速发展,软件措施尤其是专业化人员队伍的建设显得相对滞后。尤其是新型冠状病毒肺炎这一突发公共卫生事件给我国的卫生应急体系带来了巨大的冲击和挑战。同时,随着我国第七次全国人口普查数据显示,我国人口老龄化程度进一步加重,人民群众对急救的多元化、个性化服务需求越来越高。因此,建立一支专业化、规范化、高素质的院前医疗急救队伍势在必行。专业化是指一个普通的职业群体在一定时期内逐渐符合专业标准、成为专门职业并获得相应专业地位的过程[2]。本文从院前医疗急救人员队伍的现状、问题及原因分析、政策建议等方面浅谈专业化建设。

1 我国院前医疗急救人员队伍现状

1.1 院前医疗急救的发展沿革 我国院前医疗急救机构兴起于20世纪50年代,直至80年代中后期,国内规模化的院前医疗急救机构相继成立,开始使用特服号码,全国统一电话120。SARS疫情后,随着国家对公共卫生事件的重视和公众对院前医疗急救的需求增加,我国的院前医疗急救事业发展突飞猛进,有条件的急救中心也开始向紧急医疗救援中心(如北京999)转变。国内院前医疗急救机构模式存在各自地域性特点,急救模式来源于以消防救护为主的英美模式和以医疗急救为主的法德模式[3]。目前,各地落实政府职责,坚持属地8管理,分级负责,进一步加大了对院前医疗急救的投入,地市级以上城市和有条件的县及县级市都设置了急救中心(站),隶属于各级政府卫生健康部门。

1.2 院前医疗急救人员构成及特点 国内院前医疗急救多种模式共存,主要有五种模式,即独立型、院前型、依托型、指挥协作型、移动医院型。以救护车为单位,人员构成包括急救医师、急救(助理)医师、护士、驾驶员、担架员。不同模式下,急救单元人员配置及特点也不同,详见表1。

表1 不同急救模式人员构成及特点

1.3 院前医疗急救人员队伍现状

1.3.1 院前医疗急救人员队伍数量严重不足。我国医务人员一向处于紧缺状态,而专业的院前医疗急救人员队伍更是缺口巨大,尤其是一线的医务人员。目前各地市级根据区域发展特点,以上五种急救运营模式独立或联合存在,对于急救车上人员配置各地都有不断地完善和尝试。2020年,根据国家九部委联合下发《关于进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》要求,以地市级为单位,按照每3万人口配置1辆救护车,每辆车配备1名急救医师的标准。以江苏省为例,按2019年江苏8 000万常住人口来计算,至少需要2 600名急救医生,但是在实践中,很多人员身份均未达到这一配备标准,其院前医疗急救专业人员数量远低于设置标准[4],体现在人员数量少、增长缓慢,其中卫生技术人员占在职人员比例不到一半,详见表2。

表2 2015—2019年江苏急救中心(站)在职人员统计

由此可见,江苏省作为全国经济社会发展领先省份院前医疗急救人员配备尚且不足,其他欠发达省份的状况更是不容乐观。专业化急救人才短缺给院前医疗急救机构带来了巨大的生存压力,特别是对于独立运营的院前医疗机构人才紧缺现象尤为突出。

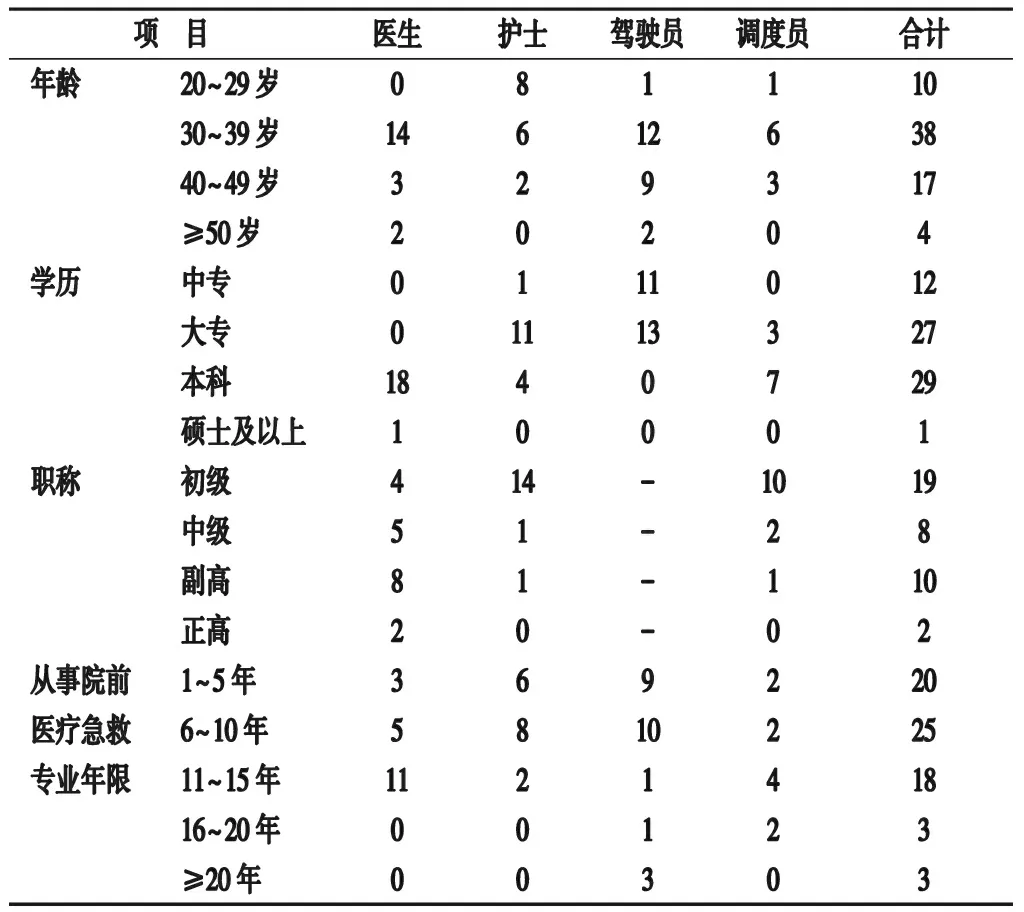

1.3.2 院前医疗急救人员队伍结构不合理。除了数量不足,人员的年龄结构、专业结构、学历结构及从事院前急救专业年限结构均存在一定的不合理。以连云港市急救中心为例,截至2021年11月,院前医疗急救一线人员构成情况见表3。

表3 连云港市急救中心一线人员队伍构成

由表3可见,一线急救人员年龄以30~39岁为主,占年龄结构一半以上;学历以大专、本科为主,医疗辅助人员中低学历较多,硕士及以上学历人员几乎没有;职称序列突出表现为,护士的职称层级较低,医疗辅助人员如驾驶员、调度员无专业职称序列,个别也是挂靠在其他职称序列中;从事院前医疗急救专业年限在10年以下占绝大多数。显示出院前医疗急救机构中,年轻人员招聘困难、人员梯队存在断层、高层次人才紧缺、专业技能水平较低、人员队伍的稳定性差等。

2 我国院前医疗急救人员队伍存在问题及原因分析

一个成熟的专业需具有6条标准:(1)运用专门的知识和技能;(2)强调服务的理念和职业伦理;(3)经过长期的培

养与训练;(4)需要不断地学习进修;(5)享有有效的专业自治;(6)形成坚强的专业团体[5]。按照此专业化理论,可以看到我国院前医疗急救人员队伍存在如下问题。

2.1 缺乏院前医疗急救的分类救护模式 目前全国范围内,缺乏权威统一的院前急救分级分类。在日常院前医疗急救工作中,大量循证医学数据证明,并不是所有的院前呼救病例均需要现场、途中紧急医疗救治,以上海市急救中心为例,急救患者仅占60%~70%,此比例在全国尚属较高[6]。随着人口老龄化发展,越来越多的非急救业务如康复转院、出院占据了大量的急救资源。院前医疗急救人员从事大量的非急救工作,一些技术含量极低的工作如抬、抱、搬运,造成了急救人员资源的极大浪费,使得一些专业医学院校毕业生不愿从事急救工作,人员招聘困难。

2.2 缺乏全国统一的院前医疗急救立法 自1980年原国家卫生部发布的《关于加强城市急救工作的意见》起,尽管部分城市如北京、上海、南京等地先后出台了院前急救一系列政策文件和规章制度,促进了急救体系的快速发展,但截至目前,全国没有统一的急救立法,缺乏一部系统阐述院前医疗急救机构性质和功能定位的法律法规,使得行业管理缺乏统一的标准,专业化发展缺乏力度保证,医务人员的权益难以保障,执业满意度低。

2.3 缺乏院前急救医务人员的行业准入标准 院前医疗急救是我国卫生健康事业的重要组成部分,党和政府历来也高度重视,一系列的政策文件和规章制度也都提及了对院前医疗急救人员的培训及人才队伍建设,但目前全国没有统一的院前医疗急救人员的行业准入标准。急救医务人员来源多种多样,质量参差不齐,主要包括专业化院前急救队伍和急诊科兼院前急救队伍以及其他科室轮转的医务人员。而医疗辅助人员如驾驶员、担架员、调度员同样缺乏行业准入门槛,更谈不上系统的学习院前医疗急救知识和技能。在岗位招聘中,也仅仅是符合最低入职标准,如驾驶员要求驾驶执照在C级及以上,调度人员掌握基本的普通话及听打速度、地理知识等。低入职门槛使得有些人员在与专业医务人员工作中很难进行团队配合,造成院前急救效率低下。专业急救医务人员的权益难以保障,执业风险及压力大,满意度低。

2.4 院前急救医务人员缺乏独立的职称评定体系 目前,院前急救还没有自己独立的学科体系,职称评定体系尚不完善。从业人员的职称晋升基本是跟从急诊、全科等方向。自2001年全国实行卫生专业技术资格统一考试以来,院前急救专业(临床)仅在2014年才出现在高级专业技术资格设置表上,而并无初级、中级设置,急救医师的初、中级晋升标准与院内急诊一起评定,也没有设立单独的急救护士、急救调度员、医疗救护员职称系列。机构内部聘任体系结构不合理,导致有些取得资质的专业技术人员不能及时评聘,薪资待遇受到影响,从而影响工作满意度。

2.5 院前急救医务人员缺乏岗位转换或退出机制 院前医疗急救的学科性质决定业务范围的广度,而很难有某一学科专业的高精尖。与院内同行医师相比,学科发展受限。很多急救医师在年岁增长后,又难以适应高强度的急救工作,没有合理的退出机制,也较难获得其他转型发展机会,职业生涯处于尴尬境地。院前医疗急救更多体现的是实践经验与临床技能相结合,依靠高年资急救医师的“传、帮、带”,而年轻医师招不进来,在职医师结构老化,甚至有些早早萌生退意,急救人才队伍稳定性难以保障。

3 提升我国院前医疗急救人员专业化水平的政策建议

3.1 探索院前医疗急救多元化服务体系 根据院前医疗急救的轻重缓急建立分级救护模式。急救类业务调派专业的医生、护士、驾驶员、担架员,非急救类的调派医疗辅助人员,如护士、驾驶员,可以缓解医生紧缺的压力。也可借鉴国外发达国家的经验引入医疗救护员职业[7],使医疗救护员的执业资格合法化,促进院前医疗急救体系的改进。分类救护模式可将专业化的急救人才队伍从非急救的业务中解放出来,让专业医务人员有职业认同感、获得感。同时,探讨并明确非院前医疗急救服务的发展方向、发展定位和发展路径,走多元化、规范化、专业化、市场化的发展道路。以美国急救优先分级调度系统(MPDS)[8]为例,该系统由40余条预案组成,根据用户事先定义的预案确定来电次序,给予不同级别的响应和指导,以此调派不同的人员。

3.2 完善院前医疗急救人员发展的法律法规 《院前医疗急救管理办法》中第3条明确规定,院前医疗急救是政府举办的公益性事业,卫生计生行政部门应当建立稳定的经费保障机制,保证院前医疗急救与当地社会、经济发展和医疗服务需求相适应[9]。应根据院前医疗急救行业的特殊性,增加财政专用拨款,建立特殊岗位津贴,设立专项奖励制度;对专职人员,加强编制保障力度,提高薪资待遇,以增加院前急救岗位的吸引力,稳定人才队伍,为急救人员创造良好的执业环境。可根据区域经济发展现状,多部门合作调研制定符合当下经济发展的《院前急救收费标准》,提高急救人员的工作效益,使院前医疗急救人员的收入高于同级别公共卫生机构的人员。美国早在1973年就颁布了《急救医疗服务系统法》[10],对人员资质进行了原则性规定。

3.3 加强院前医疗急救人员专业化培养 加强医教协调,充分发挥医学院校的师资、设备、场地等教学优势,可与医科大学合作培养临床医学专业(院前急救方向)人才,建立院前医疗急救人员定向招生、定向培养、定向使用的三定培养方案,构建一套包括急救实用技术、创伤医学和危重病急救医学的现代急救培训课程体系[11]。设置院前医疗急救专科护士岗位,推动院前医疗急救护理专科化发展。建立完善的院前医疗急救岗前培训、轮训复训及阶梯化培训规模,重视职业发展,将院前医疗急救专业纳入住院医师规范化培训范围,加强院前急救人员非学历在职教育,定期组织人员到二级以上综合性医院麻醉科、重症监护、急诊进修技能,不断提高业务能力,促进院前医疗急救事业向纵深发展。

3.4 探索院前医疗急救专业职称评定体系 从顶层设计上优化院前医疗急救人员专业发展空间,科学设立独立的院前急救岗位职级和专业技术职称,支持院前急救专业化发展道路。包括建立急救(助理)医师职称系列、急救护士职称系列、急救调度员职称系列及医疗救护员职称系列。以美国医疗救护员[12]为例,人员来自各行各业和各种专业教育背景,在完成国家和州规定课程、通过考核获得执业资格和许可后,可以从事院前医疗急救工作。分为初级医疗救护员(EMT-B)、中级医疗救护员(EMT-I)和高级医疗救护员(EMT-P)等。医疗救护员的专业化发展,使得院前医疗急救工作不再局限于专业医学院校的学生,拓展了急救人员的来源渠道,也缓解了院前医疗急救人员短缺的压力。

3.5 优化院前医疗急救人员职业发展路径 建立合理人才梯队,专兼职并行,统筹解决急救人才短缺现象。动态调整急救机构内初、中、高级职称比例,建立良好的分级分类薪酬制度,让取得相应资质的人员能及时享受到应有待遇。鼓励二、三级医院急诊科医师以轮转兼职方式从事院前急救工作,不断提高各类急救人员的实践工作能力。北京、上海等地已实行主治医师在晋升高级职称前到院前急救岗位轮转服务6个月模式,进一步补充了院前急救医师缺失情况。探索院前急救医师专职化与医院医师院前固定服务期相结合的双轨制急救医师用工模式[13],促进人员的交流与互换,以增进院前院内工作协调与配合。对于50岁及以上或服务达一定期限的院前急救人员根据自身意愿建立合理的退出机制,灵活用人机制转型发展,如在急救机构内部转岗、作为师资力量从事教学工作或优先推荐到社区或二级医疗机构工作。

经历过新冠疫情后,建立专业化的院前医疗急救人员队伍的重要性日益突显。2020年9月17日,国家卫健委联合国家发改委、教育部等九部委印发“国卫医发[2020]19号”文件《关于进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》,对院前急救机构及从业人员而言无疑是难得的机遇。院前医疗急救专业化人员队伍建设是院前医疗急救体系的核心,在新形势下需要政府完善顶层设计、出台配套政策、统筹兼顾,充分发挥急救人员队伍的行业、体系和专业优势;也需要管理者用创新的思维、大胆突破制度框架,立足从急救知识、急救技能、急救素养等方面激励院前医疗急救人员职业规划发展,逐步培养一支具有丰富的急救知识、良好的应急反应、科学的急救方法的专业化人员队伍,不断提升新形势下的院前医疗急救服务能力,朝着“人人享有基本的急救医疗服务”目标发展。