沈瓒笔记小说的传本考辨*

2022-08-24王玉花

李 军 王玉花

(河北工业大学人文与法律学院,天津 300401)

沈瓒(1558-1612),字孝通,一字子勺,号定庵,明代苏州府吴江县人,戏曲家沈璟之弟,万历十四年(1586)进士,历任南京刑部主事、郎中和江西按察司佥事。家居多年后,又起复广东按察司佥事,卒于任途。沈瓒有文言笔记一种,以记“近事”为要,叙其历官与家居期间的经历与见闻,其《税使》《葛贤打税》等条是今人研究万历年间(1573-1620)矿税之难与苏州民变的必引材料。遗憾的是,该作直到清乾隆五十九年(1794)才以“近事丛残”为名刻梓印行,此后长期少见传本,另有两部底本不同的抄本又少为人知,其现代印本也只有民国间铅印本一种。由于传播所限,藏馆及学界对该作现存传本的认识仍有讹误和不足。本文不揣浅陋,拟对该笔记的四种传本进行考述,以期学界指正。

1 沈瓒笔记的乾隆五十九年刻本:《近事丛残》

对沈瓒笔记现存的公开印本《近事丛残》,学界中影响较广的说法是:“今存清乾隆五十九年刊本、嘉庆刊巾箱本、1928年北京广业书社铅印本及《明清珍本小说集》本。”[1]虽然近年已有博士论文加以订正,明确其现代印本为“广业书社铅印《明清珍本小说集》本”[2],即后两者实为一种,但对刻本的认识则仍沿袭前说。而通过对比现存馆藏刻本的关键书叶,可明确的是:《近事丛残》的刻本有且只有一种,即乾隆五十九年刻本(后文简称“乾隆刻本”或“乾隆本”)。

国内外图书馆对《近事丛残》刻本的现有著录,是依据扉页的牌记而定的,共有三种形式。第一种,记作“乾隆五十九年刻本”,代表藏本有上海图书馆两部,皆四册装,一部各册皆有索书号,由“线普长469703”递增至“线普长469706”(以下简称“上图甲本”),另一部为四册共用统一索书号的“线普长024517”。此外另有中国国家图书馆一部、清华大学图书馆一部、辽宁省图书馆一部,国外有美国哥伦比亚大学图书馆、日本东北大学图书馆各一部。以上图甲本为例,其扉页分三栏,右栏顶格刻“乾隆甲寅春镌”,中栏大字刻书名,左栏下部刻“本衙藏版”,“甲寅”即乾隆五十九年的纪年干支。第二种,著录为“嘉庆间刻本”,代表藏本有辽宁大学图书馆藏本一部,索书号“715.37/3414”(简称“辽大本”),四册,扉页也分三栏,但仅中栏镌有大字书名,字体也与上图甲本不同。另有吉林大学一部,版本形态与辽大本同。第三种,著录为“清刻本”,代表为天津图书馆藏本(简称“天图本”),索书号“P5754”,无扉页,装为八册。天图本有数字资源,收入“中华古籍资源库”,可供在线查阅。

本文以上图甲本、辽大本和天图本为例,通过对勘关键书叶,判断三家藏本出自同一套版片。在版本鉴定领域,除显见的字体相同、版式一致外,判断不同印本属于同一版本,有两个重要依据:其一,相同位置的断口,所谓断口即板框受损后出现的中断;其二,走势相同的断版,所谓断版即因多行文字笔画中断而在版面上形成的横向空白纹路,由一侧向中央至对侧斜行延伸。古籍的覆刻本虽可在版式、字体上与底本接近一致,但难以制造相似的断版纹路,也没有必要破坏板框制造断口。本文的对比分析,即建立在这两个依据上。

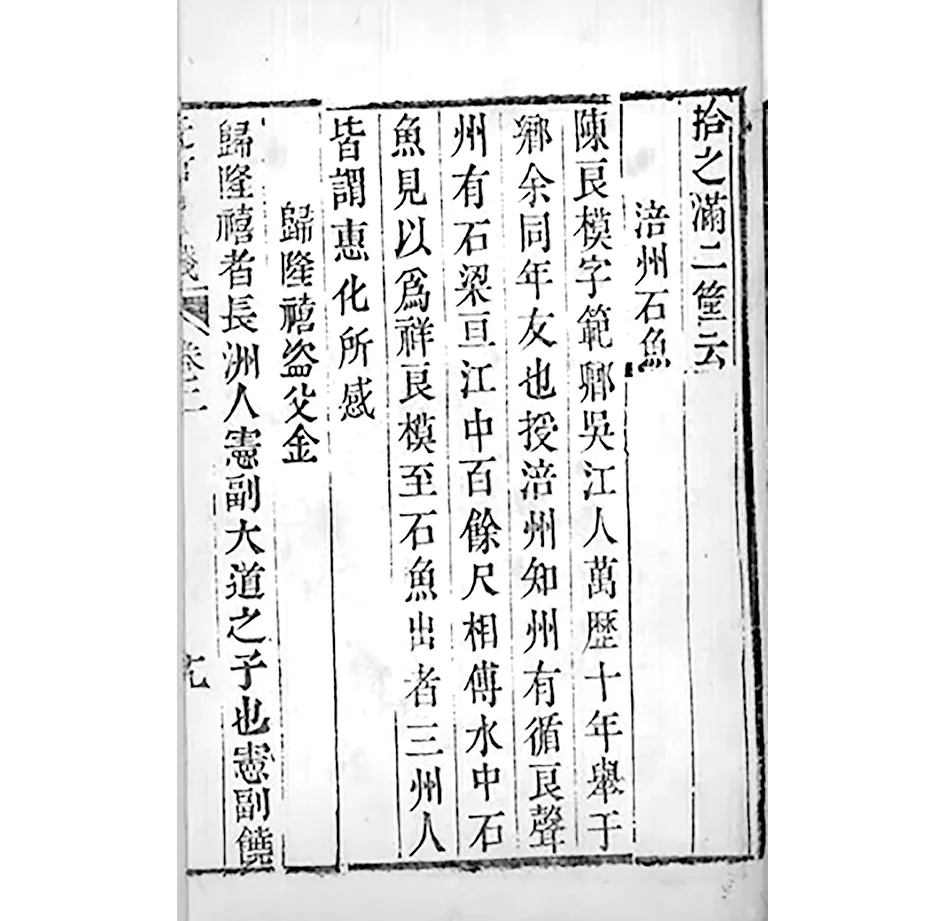

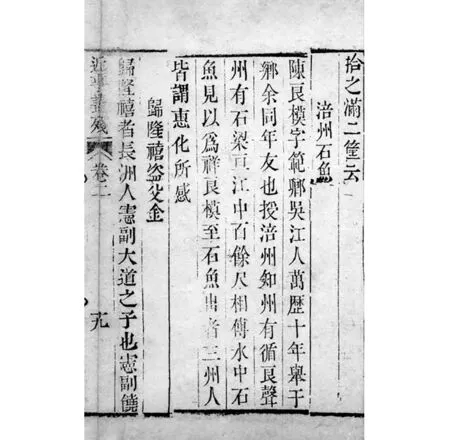

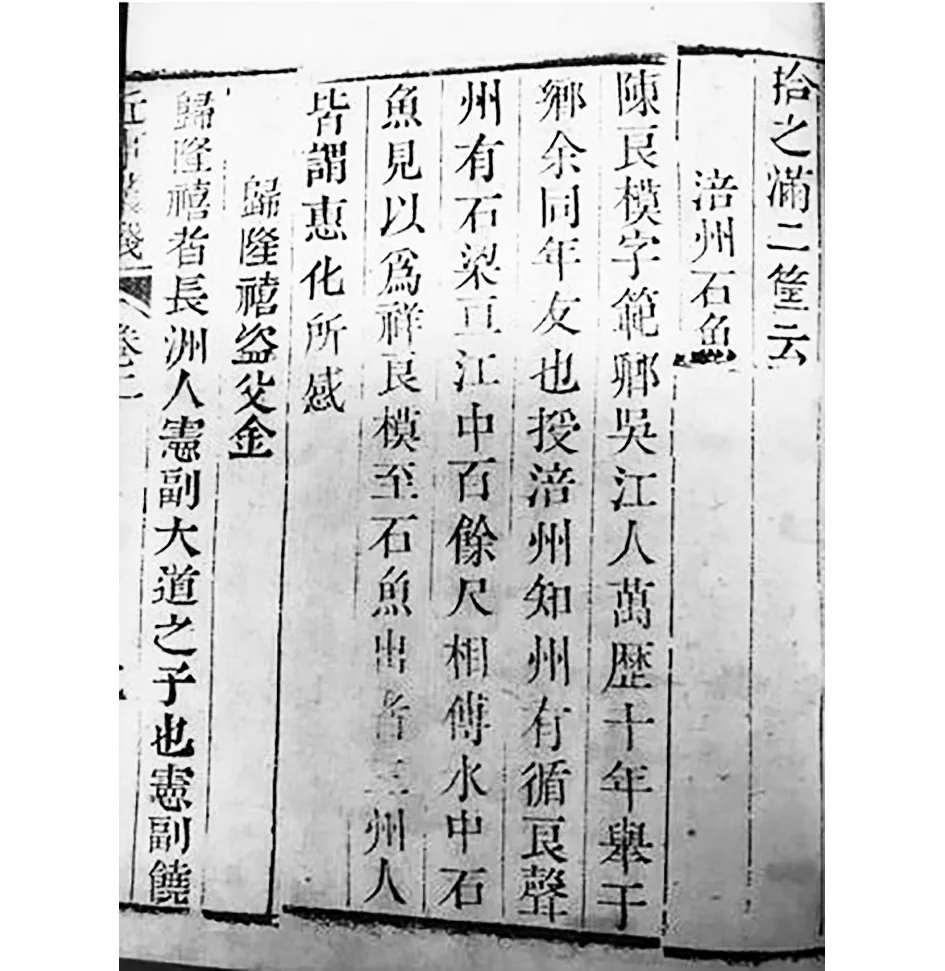

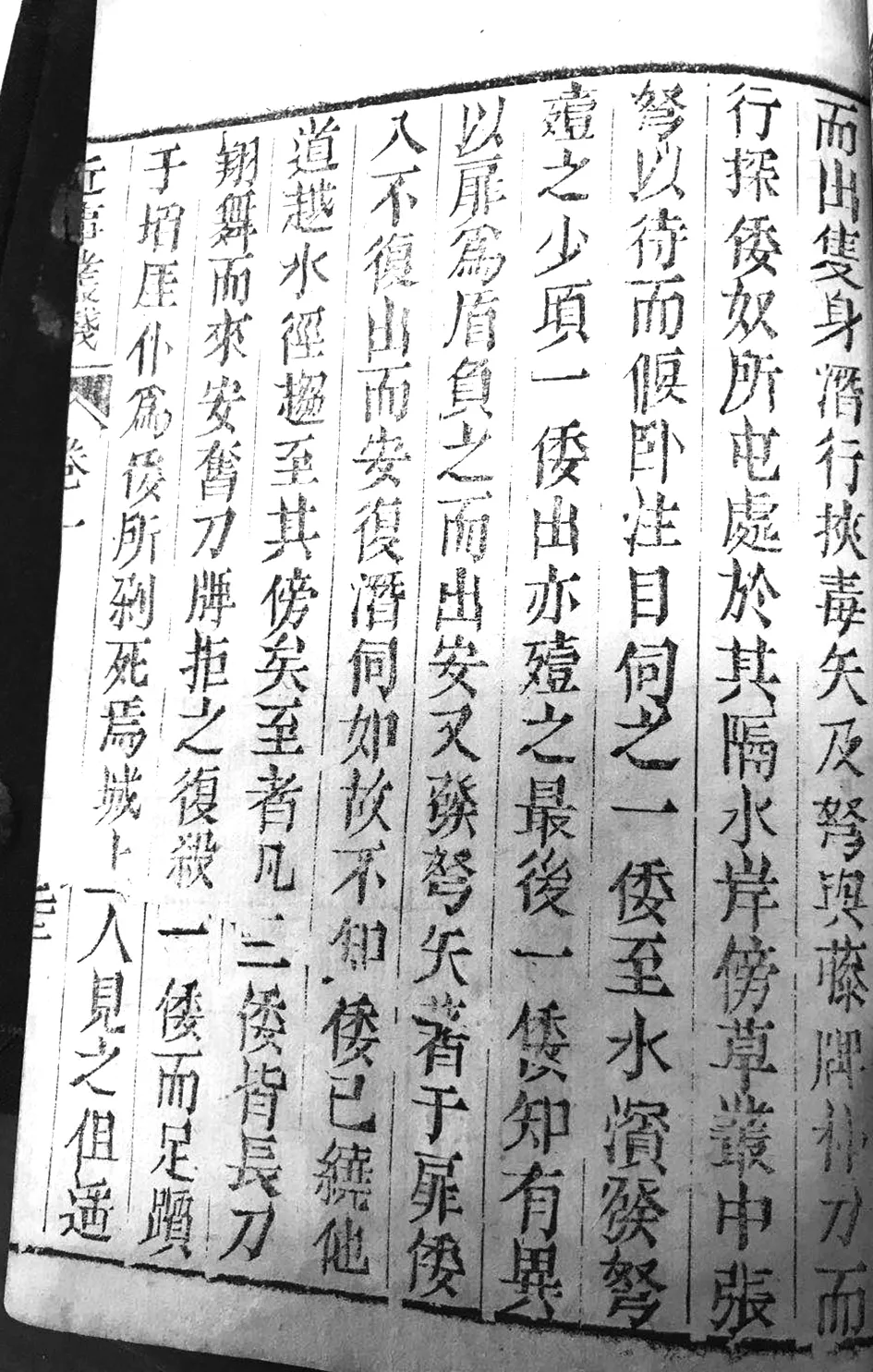

首先,三家藏本有位置相同的断口。以三家藏本卷二第十九叶右半叶为例,图1至图3分别为上图甲本、天图本和辽大本该半叶的书影,它们的上边框第三行右端、第七行左端处,都出现了明显的断口;下边框第三行右端、第七行左端、第九行右端也都有清晰的断口。而且,第三行至第七行的上下边框明显向版面中部有轻微位移,自图1至图3,位移的幅度也逐渐扩大,第七行上下边框的断口明显加宽。从这几处断口情况,我们可以判断这一叶刷印自同一张版片。至于断口的扩大,是随着刷印次数的增多而造成板框受损处的不断恶化,这意味着三家藏本皆非初印本,断口最小的上图甲本刷印在先,天图本稍后,辽大本最晚。

图1 上图甲本卷二第十九叶右半叶

图2 天图本卷二第十九叶右半叶

图3 辽大本卷二第十九叶右半叶

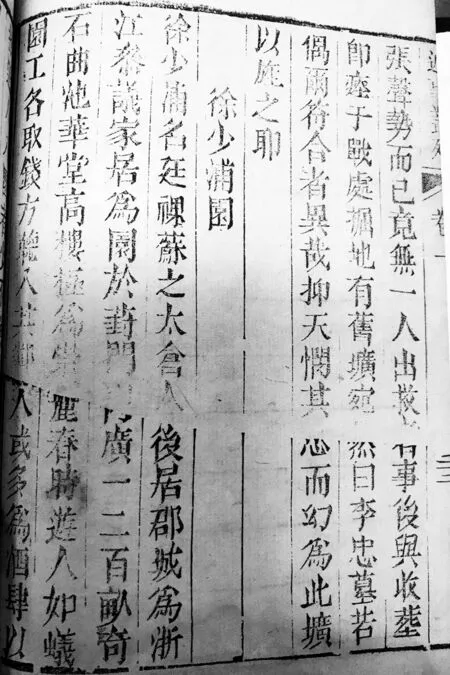

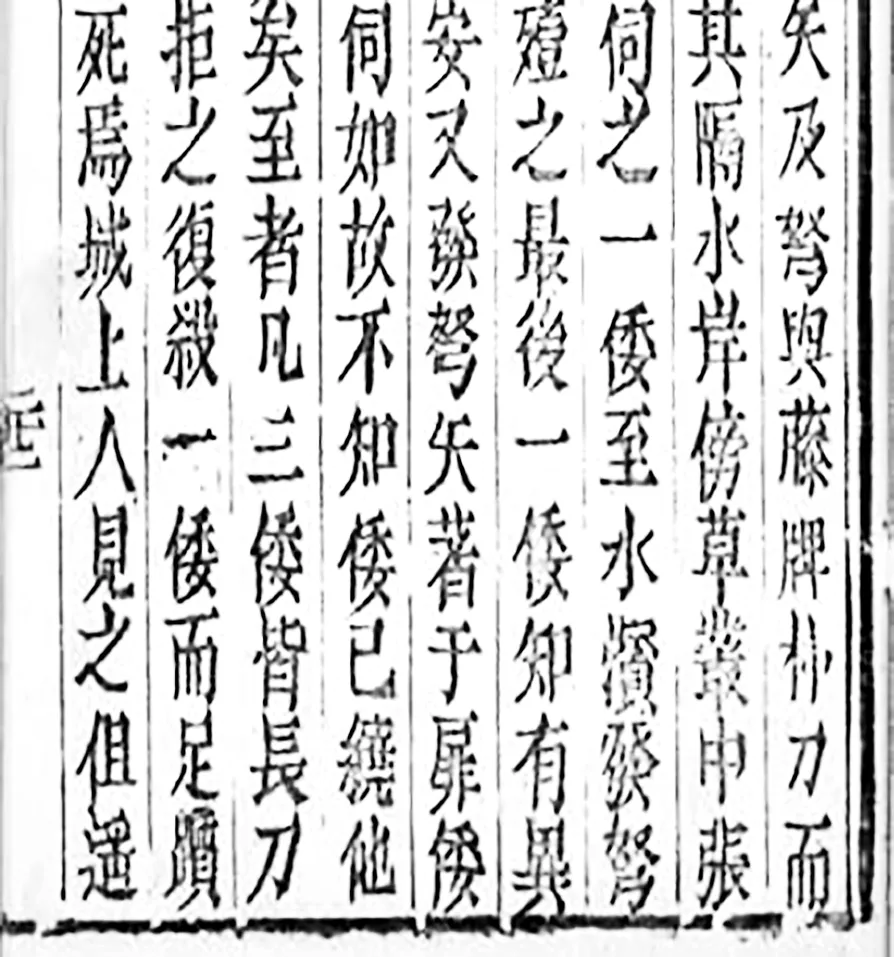

其次,三家藏本有走势一致的断版纹路。天图本提供了全叶书影,便于核察。下图图4为其卷一第二十二叶,可以看到该叶有清晰可见的断版纹路,起自左侧末行第十字“邻(鄰)”字底部,斜行延伸至右半叶第四行第十四字处,左半叶“邻、丽、内、忠、然、者”和右半叶“上、三、知、著、倭”等字的笔画间都出现了不应有的中断缝隙,各栏线也留下了缺口,呈现出由左趋右的白色空白线。

图4 天图本卷一第二十二叶,下部断版纹路明显

从天图本该叶出发,验之于另外两家藏本。下图图5、图6为辽大本第二十二叶的左、右半叶,断版纹路的走势和天图本相同,但缝隙宽度更明显,左半叶“丽、内、忠、然、者”的上半部分已然缺失。

图5 辽大本第二十二叶左半叶

图6 辽大本第二十二叶右半叶

通过天图本、辽大本了解了刻本该叶的断版情况后,再来对照上图甲本。图7为上图甲本该左半叶局部放大图,“丽、内、忠、然、者”诸字的相关笔画出现了虽窄细但清晰可见的缝隙,“邻(鄰)”之两竖笔的末端亦有隐约可见的中断。在这一半叶上,断版的纹路走势与天图本、辽大本完全相同。图8为该叶右半叶局部截图,文字的笔画则暂无缺损,这说明此时版片的裂纹尚未蔓延至右半片,同样意味着上图甲本刷印时间较早。

图7 上图甲本第二十二叶左半叶局部

图8 上图甲本第二十二叶右半叶局部

由以上关键书叶的断口及断版纹路的比较,可以确定,天图本、辽大本与上图甲本刷印自同一套版片,即乾隆五十九年所刻版片。因此,《近事丛残》的刻本实际只有一种,即乾隆刻本。所谓“嘉庆间刻本”,只不过是更换了原刻牌记的后印本。至于“嘉庆间”(1796-1820)这一误判的来源,应起自孙殿起,其《贩书偶记》载:“《近事丛残》四卷,吴江沈瓒撰,无刻书年月,约嘉庆间刊巾箱本。”[3]这应是孙氏经目的印本单一,故而误判。天图本因无扉页,藏馆将其著录为“清刻本”,虽保险无误而略欠精准。

厘清《近事丛残》的版片情况后,乾隆本的基本信息可予以明确。该刻本为巾箱本(据此可判断为其为重视成本的坊刻本而非家刻本),四卷,每卷一册(天图本八册为误装),首叶板框13.2cm×9.7cm,前两册卷端署“吴江沈瓒子勺编次”,后两册则改“吴江”为其旧名“松陵”。版式上左右双栏,每半叶九行,行十七字(惟卷二《涪州石鱼》每行十五字,共五行,见图1-3);版心白口,单黑鱼尾,其上刻书名,其下刻卷数,再下刻叶码。全书记时下限为卷四第38条《王庆长》中的“今年辛亥”,即万历三十九年(1611)——次年沈瓒卒于赴任途中。内容上,全本64700余字,记事196条,卷一自《石秀才》至《陈秋宇》,共40条;卷二自《刘春坊》至《王哲》,55条;卷三自《陆孝廉》至《凌尚书》,55条;卷四自《范通判》至《沈泽》,46条。从题目与所记内容的配合程度来看,各题应为书坊的增添,故有“文不对题”之处,如卷三第32条《李中丞墓》,所记实为李得阳自叙其祖茔的选址经过,而非李某本人的墓葬信息。

2 沈瓒笔记的抄本之一:《近事蕞残》

《近事丛残》刻于乾隆末年,在此之前必然是以某种稿本形态(手稿本、清稿本或修改稿本)长期存在。遗憾的是,稿本现已可遇而不可求。不过幸运的是,尚有一部稿本的节抄本流传至今,由沈瓒的直系后裔抄成于乾隆(1736-1795)中后期(以下简称“沈抄本”),对认识沈瓒笔记的原貌大有裨益。

2.1 沈抄本的基本信息

上海图书馆现藏《近事蕞残》抄本一部,索书号“线善N005838”,线装。书衣右侧行楷题“吴江沈定庵先生著”,左侧低一格题“近事蕞残”。内叶无边框、无界栏、无版心,每半叶八行,行二十七八字,间有多至三十三字者,行草。该抄本首叶首行顶部书“近事蕞残”;次行上部低两格书“吴江沈定菴笔”;中部钤篆体朱文“上海图书馆藏”长方印;下部书“六世孙宗德敬录”,另钤朱文篆体方印“庚申亭长”。沈宗德(1740-1803),字翊立,号庚亭,乾隆五十四年(1789)举人,嘉庆初历任教职[4]。吴江盛泽镇原有庚申亭,“庚亭”之号应出于此,并衍出“亭长”之印,故该印当为沈宗德自钤。

内容方面,沈抄本无目录,不分卷,共96叶,约43000余字,首尾连贯,保存完整。其抄写的每一段落记一事,相当于刻本各条而乏标题,顺序也与刻本对应条目的顺序基本一致——这也侧面验证了乾隆本各条题目为书坊所拟。沈抄本全本录事123条(段),经比较,缺刻本卷一的最后两条《际山禅师》《陈秋宇》,缺卷二的《姚生假录》《楚宗室》等12条,缺卷三的《赵少宰》《汤会元》等25条和卷四《王葵臣》《荷花王奎》等36条。这种越到后半部分缺失条目越多的现象,反映出沈宗德的抄录是善始而未善终,或是出于烦累。同样原因,沈抄本后半部分的文字也不时出现缩写或改写。如刻本卷四《赵州平》篇末载作者向友人丁长孺询问赵某谋反案件是否有冤,丁氏详叙了自己的亲见情境,所记言语共157字,而沈抄本仅以“丁确认有证据云云”一笔带过。不过,沈抄本亦有两段记事文字为刻本所无:一条记其曾祖沈汉所留一所房产的后续分割问题,其中牵涉沈僖的立嗣问题,与刻本卷二《族叔僖》条可相互印证,共368字;一条记吴江监生沈天秩的残狠行为,共594字。这两条非当时人所不能道,应为沈瓒稿本中的原作。根据这两条刻本所不具备的内容,可确定沈抄本的底本为沈瓒的稿本而非乾隆刻本。同时,这也意味着沈瓒原作记事应为198条,比刻本多2条。

2.2 沈抄本的题名问题

与刻本不同,沈抄本题名为“近事蕞残”,而有证据显示,“蕞残”反而应是沈瓒的自拟书名。

雍正三年(1725),苏州府吴江县析出震泽县。乾隆十一年(1746),两县先后修纂县志,虽由知县挂名,而主笔人皆为沈彤。《吴江县志》卷五十五《集文》中收有一篇《水西谏疏后记》,题下署名“沈彤”,文末署“康熙后壬寅重九日七世孙彤谨记”[5]。该文作于康熙六十一年壬寅(1722),“水西”为沈瓒曾祖沈汉之号,也就是说沈彤也属吴江沈氏,乃沈瓒的孙辈。该《吴江县志》卷二十八的《名臣》中有沈瓒小传,末云:“所著有《静晖堂集》《节演世范敷言》行世,《近事蕞残》二卷藏于家。”[6]同期《震泽县志》卷二十四《别录》中,录有官员杜静台的省刑教化事,文末小字附注曰:“见沈瓒《近事蕞残》。”[7]其卷三十七《旧事》录有沈正宗劝谏县令事,又小字附注曰:“见《近事蕞残》。”[8]县志转录的这两事,与乾隆本卷二《杜虹野》和卷一《沈孝廉》的文字相差不大,且又同见于沈抄本。1746年两部县志修成之时,沈宗德尚为儿童,乾隆本近五十年后才刻成,故两份县志中“近事蕞残”的称名和对两事文字的抄录,沈彤依据的应是藏于吴江沈家的沈瓒原作稿本,而不可能是后出的抄本或刻本,因此《近事蕞残》才是沈瓒自拟的笔记题名。

“蕞残”一语,源自东汉王充《论衡》卷二十八《书解篇》:“或曰古今作书者非一,各穿凿失经之实传,违圣人质,故谓之‘蕞残’,比之玉屑。故曰‘蕞残满车,不成为道;玉屑满箧,不成为宝。’”[9]王充转述的是时人的偏见——以不合儒家经传的著述为“蕞残”。沈瓒借用此语,盖为自谦。书坊改“蕞残”为“丛(叢)残”,应属误认形近字而致。不过,倒也正合“小说”的早期定位,即汉人桓谭所言:“若其小说家,合丛残小语,近取譬论,以作短书,治身治家,有可观之辞。”[10]

2.3 沈抄本的校勘价值

通过与刻本的比较,我们发现,沈抄本前半部分有一些与乾隆本不同的“异文”,而这应该更接近沈瓒稿本原貌。兹举二例:

(1)刻本卷一第3条《缪富张思德》,吴江知县刘时俊欲发函至歙县调查案情,但又担心涉事人缪富行贿干扰,恰逢外地朋友来访并将转道南京。刻本由此载曰:“临行,(刘)以此事托之,以关文投歙县。”沈抄本同处则对如何避开衙门人员的手脚而有详细的交代,载曰:

临行以此事嘱之,且以关文、翰柬付之□□(友人),使急足某随行,但云送至丹阳。“到彼,公谓曰:‘吾苦无人。再烦送至□□(南京)。’既至南京,则曰:‘汝主有一关文,托吾投歙县。今无便人,不若汝即往,□□费吾出,且以书致汝主,为汝解专擅愆期之罪。□□□(投递之)功,未可知也。”□□□(友人依)计行之。

“□”为抄本原件模糊不清之处,括号中文字为笔者依据上下文的推测用语。从沈抄本的这段文字来看,刘知县安排周全,有效预防了泄密可能。刻本则大肆删削,抹杀了刘氏的缜密用心和高明手腕。此例为抄本完整而刻本删改,应为书坊控制成本而致。

(2)刻本卷一第15条《李安墓》,文末叙李安孤身抗倭而死,众人收葬时“掘地有旧圹,宛然曰‘李忠墓’,若偶尔符合者。”(见前文图4)但“李忠”之名显然与“李安”并不符合。查沈抄本,对应处则为“宛然曰‘李安墓’”,如此方为“若偶尔符合者”。此例为抄本无误而刻本讹字。

因沈抄本在抄录的准确性上有若干胜出乾隆刻本的实例,题名也更符合早期文献对沈瓒著述的记录,由此可以判断沈宗德的抄录时间应在书坊印售刻本之前。否则,面对刻本的擅改题名和行文差讹,沈宗德的正常反应会是带着“正本清源”的目的抄录全书,并会留下序文说明情况、指责纰缪,但沈抄本中并无这些反应,故可判断其抄录在先,应在乾隆中后期。正因为其抄录在先,所据底本又为沈氏家藏稿本,故沈抄本是校勘刻本之失、研究沈瓒笔记的必不可少之版本。

3 沈瓒笔记的抄本之二:《定庵笔记》

南开大学图书馆现藏《定庵笔记》二册(以下简称“定庵本”),是刻本的节抄本,同时也是民国间广业书社据以校印的底本,是沈瓒笔记由传统刻本转为现代印本的关键环节。

3.1 定庵本的基本情况

定庵本下册册后另附跋语一纸,无栏无边,笔墨纯熟,行草记曰:

近得《定庵笔记》一书,系吴江沈瓒之撰记。查此沈瓒,据《沈氏诗录》云:“瓒字孝通,一字子兴,号定庵。万历丙戌进士,除南京刑部主事,历郎中,断狱平恕,出为江西按察司佥事。告归家居廿余年,多所撰述。”沈氏,故吴江望族,代有达人。瓒载记当时佚事,多与沈德符《野获编》吻合,惜文笔不逮耳。明季乡里绅权最盛,此书可作乡绅小史读也。向少见传本,宜为珍之宝之。

光绪五年秋月识于津寓。

“寓”字之下,钤“方楙”朱文隶书方印。方氏其人待考,其章是馆藏章外的唯一印鉴,其跋也是定庵本唯一的收藏记录,光绪五年为1879年,此时应距定庵本的抄成相去不远,故本文判断定庵本应为清后期抄本,或在同治(1862-1874)后期至光绪(1875-1908)初。跋中言沈瓒又字“子兴”,实为误记。所谓“《沈氏诗录》”当指沈祖禹辑、沈彤校《吴江沈氏诗集录》,其乾隆五年(1740)刻本卷三首叶“佥事公”条明言沈瓒“一字子勺”[12],且定庵本上下卷首叶皆有“吴江沈瓒子勺撰”字样,方楙此跋仍出“子兴”之语,殊不可解。

3.2 定庵本的节抄情况

虽然定庵本题签上有“清稿本”字样,但它实为乾隆本的节抄本。首先,定庵本所录事件共115条,而沈瓒原稿本共198条(乾隆本196条加上沈抄本特有的2条),体量相差明显,显非誊清后的稿本。其次,定庵本各条有题名,且与刻本基本一致,而上文已证各条题名乃书坊刻梓时所加。第三,定庵本的文字与刻本更接近,典型者即上文所举《缪富张思德》条,定庵本对刘知县发函歙县调查情况的记载也是“临行,以此事托之,以关文投歙县”,缺乏沈抄本中预防泄密的相关记载。由第一项理由,即知定庵本绝非清稿本,而是节抄本,因题签之字颇有功底,疑即方楙误判而题;由后两项,即知定庵本抄录的底本是乾隆刻本,故馆方的“清初抄本”的著录亦有误。

在内容方面,通过与天图本的对勘,发现《定庵笔记》上卷节抄自乾隆本的卷一大部分条目和卷二前半部分条目,下卷节抄自乾隆本卷二后半部分、卷三大部分和卷四前十一条中的九条,即定庵本节抄的内容主体在前三卷,详见下表《定庵本与乾隆本的条目对应关系》:

表1 定庵本与乾隆本的条目对应关系

由表1可见,定庵本基本按照乾隆本的先后顺序进行节抄,其突出区别不过两处:一是将刻本卷二的第25条(《穆生判冥事》)和第24条(《翁见沧》)调换前后顺序,分别作为定庵本的上卷末条与下卷首条;二是将刻本卷四的第11条(《吴问源》)抄录时前插到第8条(《嵇奉山》)之前。

因为是抄录所成,定庵本不可避免地出现文字讹误,因此总体质量不高,兹举突出之例以见之。该本上卷(上册)有《余羡长》条,载曰:

余公临者,吴江人。其祖于予家掌书算,其叔居予家。长予七岁。予五六岁时,每与为儿曹戏。予九岁,从先大父京师还,则公临已投身周州守两峰家矣,名曰良。能为诗……改名曰策,字公临……改名期,字羡良……

乾隆刻本卷一该条题名则为“俞羡长”,记万历间诗人俞安期的行迹,对应文字则为:

俞公临者,吴江人。其祖于余家掌书算,其叔曰荣,因鬻身焉。公临少孤,依其叔居余家,长余七八岁。余五六岁时,每与为儿曹戏。余九岁,从先大父京师还,则公临已投身周州守两峰公家矣,名曰良。能为诗……改名曰策,字公临……改名安期,字羡长……

两相比照,即可发现定庵本的抄录问题。首先,定庵本中有明显的篡改,改刻本中的“俞”姓为“余”姓,并相应地将刻本中表第一人称的“余”字全改为同音同义的“予”,这种改动显属有意为之,是为了避免文中“余”字指人称还是指姓氏上产生混淆。其次,定庵本误脱16字(见上段引文中下划线处),最严重者脱去“曰荣……依其叔”等13字,改写了俞家三代之于沈家的人身依附关系。第三,讹字,将刻本的“羡长”讹为“羡良”,此当从前文“名曰良”而误,但这显然与该条题名不符。

4 沈瓒笔记的现代铅印本:《近事丛残》

乾隆刻本至清末时已是方楙所言“少见传本”,两种清代抄本又皆为秘藏孤本,故当今学界援引沈瓒该作时,多据广业书社的铅字排印本(以下简称“广业本”)。该本印行于1928年,点校者失题,封面右侧竖行印“近事丛残”,左侧竖行印“明清珍本小说集”,故所谓“广业书社铅印本”和“《明清珍本小说集》本”实为同一印本。版式上广业本竖排,每页12行、行36字,不分卷、无目录,卷首有叙。内容上全本131页,约56000余字,记事共167条。

通过与刻本及抄本的对比,本文判断广业本的底本乃定庵本,而非乾隆刻本。首先,广业本卷首有“叙”,文字的主体即来自定庵本所附方楙的跋语。该叙文字如下(为避赘冗,叙文中与方氏跋语完全相同的文字代以省略号):

近事丛残叙

《近事丛残》,明吴江沈瓒撰。据《吴江沈氏诗录》云:“瓒字孝通,一字子与,号定庵……告归家居二十年,多所撰述。”……瓒此书记当时佚事,多与沈德符《万历野获编》吻合……向少传本,兹从友人程君郁廷处假得,校勘付印。其讹误太甚不可爬梳者,则阙疑焉。[13]

引文中所省略者,是对沈瓒历官的介绍、对其家族的介绍、对其文笔的惋惜和对该作“乡绅小史”的评价,具体文字全部照录方楙的跋语。就本文现引文字而言,亦与方跋相差不大,有补全方跋省略的信息,如沈瓒所处朝代信息“明”,如《沈氏诗录》前加“吴江”二字,如《野获编》前补上“万历”二字;有误认,将方氏已误的“子兴(興)”又误认为形近的“子与(與)”;有代替,如以“二十年”代方跋中的“廿余年”,叙末以交代校刻缘起代替方氏“宜为珍之宝之”的叮咛。因此,该叙文字显然来自定庵本方楙的跋语。换言之,广业书社从程郁廷处借得的藏本,就是方氏所跋之定庵本。

其次,广业本的前127条是以定庵本的115条为主干,是在115条基础上分散增插了刻本中的12条而成。而且,在广业本和定庵本共有的115条记事中,有111条的顺序一致,广业本所调换顺序的,只是将定庵本上下卷分界的《穆生判冥事》和《翁见沧》两条前后互换,将下卷最后两条《吴问源》和《嵇奉山》前后互换——这种调整,与这四条在刻本中的前后顺序一致(参前文表1)。另外,广业本后40条中,第128至158条来自乾隆本卷四的《王葵臣》《荷花王奎》等31条,第159至166条来自卷三的《赵少宰》《汤会元》等8条,第167条来自卷二的《九房叔父》。也就是说,广业本在定庵本的基础上先大幅增补刻本卷四中的条目(这是因为定庵本的最后9条即来自刻本卷四,故校勘者顺势而为,继续增补同卷条目),再倒序增补卷三和卷二的少量条目。这种增补条目的顺序安排,反映了广业本的条目主干遵从的是定庵本,然后在其基础上再增补了刻本中的部分条目。

第三,与乾隆刻本相比,广业本延续了定庵本中众多的异文。这种延续性,最典型的体现即广业本的《余羡长》条,该条以“余”为姓而非“俞”姓,以“字羡良”误代“字羡长”[14],皆与定庵本相同。

通过上述三方面的比对,可知广业本的底本即定庵本,是在后者的基础上增补校改的。由于定庵本是乾隆本的节抄本,这样一来,乾隆本、定庵本和广业本之间构成前后相续的版本系统。同时,由于沈抄本深藏于吴江沈家,因此广业本所增条目只能是来自乾隆刻本,即广业本是以刻本作为校本的。乾隆本作为该版本系统的祖本,质量显然要优于作为节抄本的定庵本,广业书社为何反而选择后者作为底本?本文推测,应是校勘者受定庵本保护题签上“清稿本”三字的误导,将其误认为誊清本,于是,在推尊稿本的理念下选择了以定庵本为底本。

由于底本选择不当,广业本虽然借助校本解决了部分问题,但校勘得并不彻底。如其《余羡长》条,虽然增补了定庵本所脱的13字——“(其叔)曰荣,因鬻身焉。公临少孤,依其叔”[15],但俞安期的名姓之误仍沿袭未改。同时还需注意广业本的断句之误,仍以《余羡长》条为例,沈瓒记载友人编纂类书大获成功,广业本将其原文点断为“总为一书。曰唐类函修。词家竞求之”[16]。实则俞氏所编为《唐类函》,万历三十一年(1603)刻印,故该句应标点为:“总为一书,曰《唐类函》,修词家竞求之。”概言之,广业本作为版本源流的末端,质量不佳。

5 结语

通过上述分析,对沈瓒笔记的版本与价值我们得出最后的结论。其作原命名为“近事蕞残”,分上下两卷,记事198条左右,成于万历三十九年(1611),此后长期以稿本的形式藏于吴江沈氏。至清代乾隆年间,由稿本衍生出两种不同的传本系统。第一种为稿本的直接抄本,乾隆中后期由沈瓒的六世孙沈宗德抄录,是为沈抄本,该抄本录事123条,现藏于上海图书馆。第二种为乾隆五十九年(1794)刻本系统,包括该刻本、定庵本和广业本。刻本为四卷本,录事196条,条前标目,以“近事丛残”为名而刻梓印行。至清末,无名书手节抄刻本中的115条,改名为《定庵笔记》,是为定庵本,现藏于南开大学图书馆。1928年,广业书社印行该作铅印本时,错误地选择了定庵本为底本,以刻本为校本,增补至167条后公开发行,是为广业本。若对该笔记重加出版,当改以乾隆本为底本、以沈抄本为校本,这样最为接近沈瓒行文记事的原貌。

对沈瓒该作的价值,我们认为其记事广泛、准确性高,尤其是他在南京刑部为官多年,对一些案狱的记载颇具可资征信的史料价值,可补正史的不足乃至辨误。如《明史》载万历党争中宣党领袖汤宾尹有谋夺人妻为妾事,曰:“初,宾尹家居,尝夺生员施天德妻为妾。不从,投缳死。诸生冯应祥、芮永缙辈讼于官,为建祠,宾尹耻之。”[17]汤政治上虽有可议之处,但按沈瓒的记载,其实并无此等恶行。《近事丛残·汤会元》以797字详载了该案。生员徐某嫌弃礼薄而撕毁与宾尹族人汤一泰的婚约,转纳生员施某之聘。宾尹受父命出头见官,徐某为避责而指使女儿投水恐吓,不意竟溺死。为掩盖汤家先聘之实,徐某、施某诡称“有指腹割襟之约”,于是诸生群起喧嚷,告官建祠、实施暴力,汤宾尹不得不远走避祸。此案最后赖巡按御史牛应元审清,“(施子)年近三十而此女尚在二十内,以此灼断其伪”,即施、徐二家指腹为婚之约纯属作伪,于是“公招既定,女庙旋毁,公论二年始白”[18]。以此对照,则知《明史》所载夺人妻事失实。由此可见,沈瓒的这份笔记很值得重视和发掘。

【致谢】本文在写作过程中,得到了上海图书馆、天津图书馆、南开大学图书馆、辽宁大学图书馆、吉林大学图书馆等馆方的热忱服务,和上海师范大学刘志强、辽宁大学胡伟、吉林大学田宇、北京大学丁岳等博士朋友的鼎力相助。特此鸣谢!