佛山市雷电灾害伤亡与风险区划分析

2022-08-24曾瑛顾伯辉万婧殷启元陈景荣王玉珍

曾瑛,顾伯辉,万婧,殷启元,陈景荣,王玉珍

(1.佛山市气象局,广东佛山 528000;2.佛山市三水区气象局,广东三水 528100;3.广东省安全生产科学技术研究院,广东广州 510640;4.广东省气象公共安全技术支持中心,广东广州 510640)

雷电对人类社会的威胁在日益加大,其灾害已经被联合国有关部门列为“最严重的十种自然灾害之一”。雷电造成的人员伤亡仍然是气象灾害中的最严重的灾害之一,每年全球有6 000至24 000人因雷电丧生,受伤人数则是其10倍[1]。在我国,马明等[2]分析了1997—2009年的雷电灾害情况,雷电造成的伤亡是仅次于暴雨洪涝、气象地质灾害的第3大气象灾害,多出现在东部沿海地区和南部地区,以广东最为突出。雷灾人员伤亡涉及到区域气候、地形、地质地貌等自然因素,以及人员、经济、城市发展等社会因素,殷启元等[3]指出广东省雷灾伤亡有42.56%的事件是发生在与农业密切相关的环境。

为了更好的建立灾害风险防控机制,为防灾减灾决策、制定气象灾害防御制度提供重要参考,许多地区纷纷开展雷电灾害风险区划,该技术核心在于构建评价指标体系和赋予权重。权重的赋予有主观和客观两种方法。国内已经有利用层次分析[4]、聚类分析[5]、模糊评价[6]、熵值法[7]等方法进行雷灾易损性区划、雷电灾害风险区划研究。佛山市地处广东省中部、珠三角腹地,历年广东省内雷电活动最频繁多出现在佛山市,这与广东省气候特征相关[8-10],为了更好了解佛山市与雷电有关的伤亡情况,找到防雷减灾的主要方向,有助于决策者制定更好应对雷电灾害的安全策略,更好地推动乡村振兴发展。本研究从广东省雷灾伤亡、雷电活动特征、雷灾伤亡、雷电风险区划特征等方面开展分析。

1 资料来源与方法

1.1 资料来源

广东省雷灾资料取自广东省1995—2018年雷电灾害汇编,该资料按照规范记录了每个雷灾事件较为详细的信息,全国范围内比较为齐全完整。本研究所用的闪电定位资料来自广东省电力雷电定位系统(Guangdong Lightning Location System,LLS),共有16个探测站,地闪探测效率约为93%、回击的探测效率约为42%、定位精度的平均定位误差约为760 m[11]。

1.2 研究方法

1)熵值法。

熵值法是用来判断某个指标的离散程度的数学方法,离散程度越大,对该指标对综合评价的影响越大[7]。它是一种定量的客观的评价方法,根据指标变异程度大小决定指标权重,是一种科学的灾情评价方法。通过对指标进行标准化处理,计算差异系数为各项指标赋予权值,最后计算综合得分。

2)主成分分析。

主成分分析法是一种数学变换方法,主要是通过正交变换将一组可能存在相关性的变量转换为一组线性不相关的变量,转换后的这组变量叫主成分,是一种降维方法,也是稳定性评价、安全评价、灾害评价等领域中的重要研究方法之一[6]。

3)层次分析。

层次分析法是一种层次权重决策分析方法,指将一个复杂的多目标决策问题作为一个系统,再进一步将目标分解为多个目标或准则的几个层次,最后通过加权和的方法递阶归并得到各个方案对于总目标的权重[4]。

2 广东省雷灾伤亡情况

统计可知,1995—2018年广东省共有1 090起雷灾人员伤亡事件,其中因雷电引起的伤亡总数1 976人,死亡人数约是受伤人数的1.26倍,而全国的比例为1.15倍。

由广东省部分地市雷电灾害伤亡情况(表略)可知,佛山市雷灾死亡和事故数在全省排名都是第6名。考虑人口权重时,1995—2018年全省的每百万人口年平均雷灾死亡率和雷灾事故率均为0.44人,高于全国,与欧洲一些国家的水平相当[12],而略低于周边几个东南亚发展中国家[13-14]。另外,雷灾死亡率依然符合从人口较多的地区向人口较少地区转移[3],佛山市情况却是从全省第6跳跃到第2,省内雷灾死亡率有些还高于绝大多数发展中国家水平,与发展较为缓慢的非洲部分国家相当[15]。

3 佛山市雷电活动特征

1)年和月变化。

广东地区处于中纬度地区,夏季闪电活动频繁。统计发现广东地区闪电活动年变化呈现出弱双峰结构,分别位于5和8月,这与中国大陆的情况相似,从4月开始快速增加,5到9月较强烈,7和8月雷电活动最为活跃,然后在9月迅速减少,1月降到最少。其中,在夏季(6、7、8月)保持高值,在11、12、1、2月为低值。统计可知,2016—2020年佛山市共监测到闪电数据52万次,平均地闪密度为20次/(km2·年),平均雷电流约13.2 kA。从佛山市雷击逐月变化(图1)可发现,近5年的佛山市的雷电活动与全省略有不同,虽然都是集中在4—9月份,但是7月处于低值。这可能因近5年佛山市7月份受较大天气系统影响,造成闪电频次偏低[16-18]。

图1 佛山市雷电相对频次和雷灾伤亡逐月分布

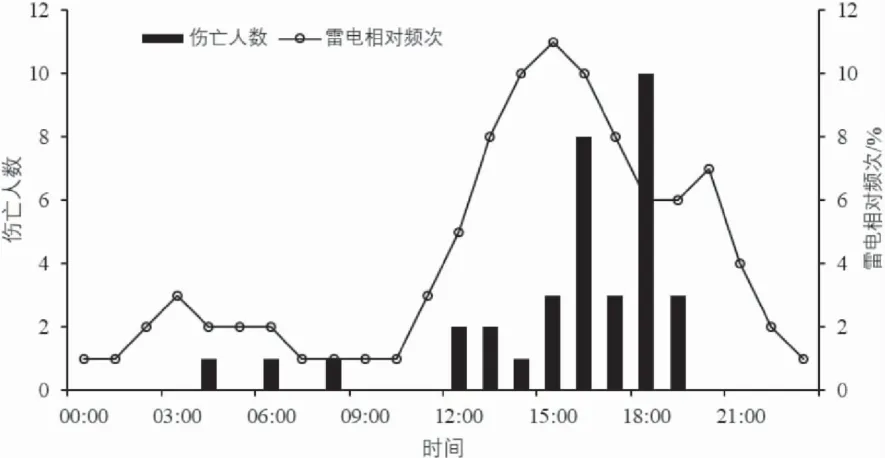

2)日变化。

广东雷电活动日变化主要集中在12:00—18:00(北京时,下同),占全天的60%,这与北半球夏季的2/3的闪电发生在这个时间段内的统计一致,典型的闪电昼夜模式。主要是因为一天中,日出到中午的太阳照射使得地面加热迅速升温,导致温度垂直不稳定,持续的闪电可能发生在白天的暴风雨结束时,并持续到日落之后的傍晚,雷雨在天黑后消散。图2为2016—2020年佛山市雷电相对频次和1995—2018年佛山市35起雷灾伤亡日变化图。从图2可发现,佛山市雷电日变化与全省变化略有不同。佛山市日变化有较为明显的双波峰,包括凌晨02:00—06:00和12:00—21:00。

图2 2016—2020年佛山市雷电相对频次和雷灾伤亡日变化

4 佛山市雷电灾害伤亡特征

4.1 年变化

从图1可以看出,佛山市56起雷灾伤亡高峰集中在5—9月,伤亡人数最多是在7月。广东农忙主要集中在5—8月,劳动密集型的农业活动与频繁的雷击在时空上重合,会形成雷灾伤亡的高发期。5—9月是中国南方地区两季稻季节,尤其在7月份进行“双抢”时,大量农民暴露在户外雷电环境时间较长,造成雷击伤亡的机会增加。

4.2 日变化

从图2可以看出,佛山市35起雷灾伤亡主要是在12:00—19:00,这个时间段属于户外活动的集中期,易导致雷灾伤亡事故,这种现象基本与以农牧业为主的发展中国家相同。

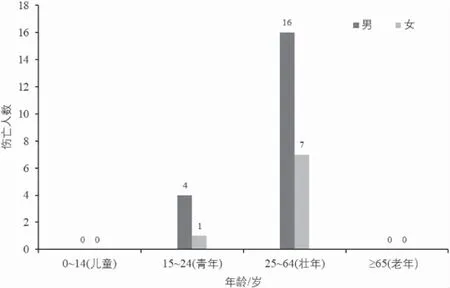

4.3 年龄与性别

1995—2018年佛山市共有28起雷灾伤亡事故,其性别和年龄的分布特征见图3(按照国际年龄标准划分)。

图3 佛山市雷灾伤亡人员性别和年龄分布

由图3显示雷灾伤亡男女之间的分布差距很大,男性是女性的2.5倍,说明男性更爱冒险,暴露在雷电危险环境下更多,而女性则有更多可能躲到安全地带避雨。其中尤以25~64岁的壮年伤亡最多,该年龄段是主要的劳动人群,并且对于发展中国家来说这个年龄段暴露度较高,雷电的影响较为普遍,这与以劳动密集型农业的印度和孟加拉国研究结果相似。

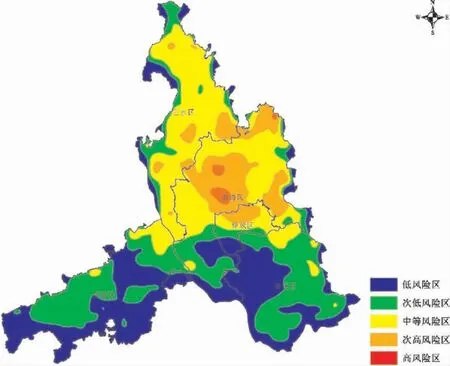

5 佛山市雷电风险区划特征

本研究选取佛山市地闪密度、雷电流、GDP、人口密度、经济损失和人身伤亡6种评价指标,通过熵值法和主成分分析法,引入斯皮尔曼相关系数,确定各评价指标的权重系数,根据PSR模型进行计算,结果见表1。

表1 雷电风险区划选取指标权重计算结果

最终获得佛山市雷电风险区划定量特征,分为低、次低、中等、次高和高风险5级,如图4所示。中等以上风险主要集中在佛山市北面的三水、南海以及禅城一部分,其中高风险区集中在南海中心地带,这些区域内雷电高影响人员和行业应提高重视,政府相关政策制定应有倾斜。

图4 佛山市雷电风险区划特征

6 结论

1)通过对1995—2018年广东省1 090起雷灾伤亡情况,其中因雷电引起的伤亡总数为1 976人,死亡人数约是受伤人数的1.26倍,考虑人口权重后,佛山市雷灾伤亡数量排名第6跃居到雷灾伤亡率排名第2。2016—2020年的佛山市的雷电活动集中在4—9月,其中7月处于低值,并且日变化有较为明显的双波峰:02:00—06:00和12:00—21:00。

2)佛山市56起雷灾伤亡集中在5—9月,其中最多是在7月;35起雷灾人员伤亡主要是发生在12:00—19:00,这些特征与农业农村生产生活方式和工作居住环境密切相关。佛山市28起包含性别和年龄的雷灾伤亡事件统计,发现男性是女性的2.5倍,其中伤亡年龄段主要集中在25~64岁的壮年,该年龄段是主要的农业农村劳动人群。

3)选取佛山市地闪密度、雷电流强度、GDP、人口密度、经济损失和人身伤亡6种评价指标,开展雷电风险区划特征分析,发现,佛山市雷电风险区划中等以上风险主要集中在三水、南海以及禅城一部分,其中高风险区集中在南海中心地带。