空间规划背景下甘肃省城镇分区研究

2022-08-24靳大超马晓理

靳大超,马晓理

(甘肃省城乡规划设计研究院有限公司,甘肃 兰州 730000)

甘肃省作为全国地形最复杂的省份之一,目前的城镇化水平和质量总体较低,2020年,甘肃省城镇化水平52.23%,与全国平均水平相差11个百分点,仅高于贵州和西藏。2020年甘肃城乡居民收入比全国最高,达到3.26,远高于全国平均水平2.56。在国土空间规划的背景下,全国城镇发展进入了由量转质的关键时期,甘肃省需要做到增量和提质并举。由于历史积淀、发展动力、用地条件等多方面的综合影响,甘肃省现状城镇空间分布开始出现区域分化。从经济发展水平看,区县GDP总量在空间上表现为沿陇海兰新大通道的区县较高,人均GDP呈现出西部、兰州地区高,东部低的极大差距。人口分布表现为“东高西低”,城镇密度为“东密西疏”。2019年《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》中要求省级国土空间规划对市县国土空间规划做好指导与协调工作。因此,针对甘肃省地理单元、人口分布、经济发展等方面的巨大差异,需要在全省城镇分区的基础上进行开发引导,构建指标体系,建立监督预警机制。

1 甘肃省城镇发展阶段特征

1.1 地理单元特征

甘肃省复杂多样的地貌条件决定了多样的城镇类型。

甘肃地形地貌类型众多,气候条件与水文流域复杂。甘肃处于青藏高原、黄土高原和内蒙古高原三大高原交汇处,地形呈西北-东南延伸的狭长带状。全省地貌类型复杂多样,兼有山地、高原、丘陵、平川、河谷、沙漠、戈壁、现代冰川等形态,是我国地理地貌最复杂的地区之一。全省地域狭长,横跨内陆河、黄河、长江三大一级流域。河西地区为沙漠绿洲城市,以水资源条件为主导因素,分布呈绿洲点状特征,分布较为离散,甘肃省东部地区的城镇多为山地河谷城市,多为带状城市。

1.2 城镇化现状特征

县城逐步成为城镇化的重要载体。

甘肃省县级行政单位以上所在地的城市(镇)共81座,2019年与2011年相比,50万人以下的Ⅰ型小城市和Ⅱ型小城市增加了3倍,全省城镇化的主战场由首位城市变为Ⅱ型小城市。以Ⅰ型、Ⅱ型为代表的县城开始逐步成为城镇化的重要载体。2010年—2019年,县城人口占各地州市城市人口的比例由2010年的34.73%上升至2019年的37.62%。同时部分县城人口在全市城市人口中已占极高比例,如定西(75.75%)、甘南(72.73%)、陇南(70.20%)。甘肃省2011年和2019年各等级城镇人口规模构成表见表1。

表1 甘肃省2011年和2019年各等级城镇人口规模构成表

1.3 城镇分布特征

城镇密度“东密西疏”,城镇形态“东带西网”。

但由于自然环境和资源条件的巨大差异,甘肃省内各地市在经济区域、地理单元、人口分布等多方面呈现出区域分化:陇中地区(兰白定临)城镇依托省会城市兰州,逐步形成围绕兰州的中心轴线放射状分布模式,该地区城镇人口占全省城镇人口比例接近50%,兰州都市圈雏形初现。河西走廊地区城镇沿连霍高速及祁连山北坡流域,呈现出以走廊地形为主干,以流域水系为分支的“树型”结构。陇东南地区城镇受地形及城镇规模限制,多作为连接区域中心城市的节点,依托主要交通廊道表现出“松散轴线+点状聚集”结构[1-3]。

1)人口密度“东高西低”,城镇密度“东密西疏”。

受季风气候影响,甘肃省降雨量自东向西逐步减少,甘肃地区自农耕文明时期就形成并延续了人口密度东高西低(东部地区人口密度最高超过150人/km2,而西部地区最低的不足10人/km2),城镇数量东多西少的总体趋势。

同时河西地区多为沙漠绿洲城镇,其分布主要为水资源指向,呈绿洲点状特征,分布较为离散;中东部地区的城镇多为山地河谷城市,其分布主要为地形和交通指向,分布较为集中。

2)城镇形态“东带西网”,人均建设用地“西高东低”。

河西地区多为沙漠绿洲城市,城镇的空间发展受用地条件的限制较少,城市形态多为网格状,人均城市建设用地指标普遍较高,如酒泉、嘉峪关等。

东部地区的城镇多为山地河谷城市,城镇分布和发展依赖于河谷、台塬等小尺度适宜用地,多为带状城市,人均城市用地指标普遍较低。大中型河谷城市如兰州、定西、天水、平凉等;小型河谷城市如临夏、甘南、陇南等;而庆阳这一典型的黄土台地城市属于特例。这类城镇普遍空间极为狭长,在各市城市的空间拓展来看,“长条状”的空间特征将更为凸显,如兰州市长约35 km,最宽处仅7 km;天水长约30 km,最宽处仅4 km;定西和陇南更是分别长达13 km,23 km左右,而最宽处不足3 km。

2 城镇分区划定

2.1 自然分区:地形地貌格局

基于流域范围识别城市分区,主要划分为内陆河流域、黄河流域和长江流域。黄河流域有洮河、湟水、黄河干流(包括大夏河、庄浪河、祖厉河及其他直接入黄河干流的小支流)、渭河、泾河等5个水系;长江流域有嘉陵江水系;内陆河流域有石羊河、黑河、疏勒河(含苏干湖水系)3个水系。

基于地形地貌的识别城市分区,根据甘肃省地形特征,将全省划分为陇南山地、陇中黄土高原、甘南高原、河西走廊、祁连山地和河西走廊以北地带六大地形分区[4]。

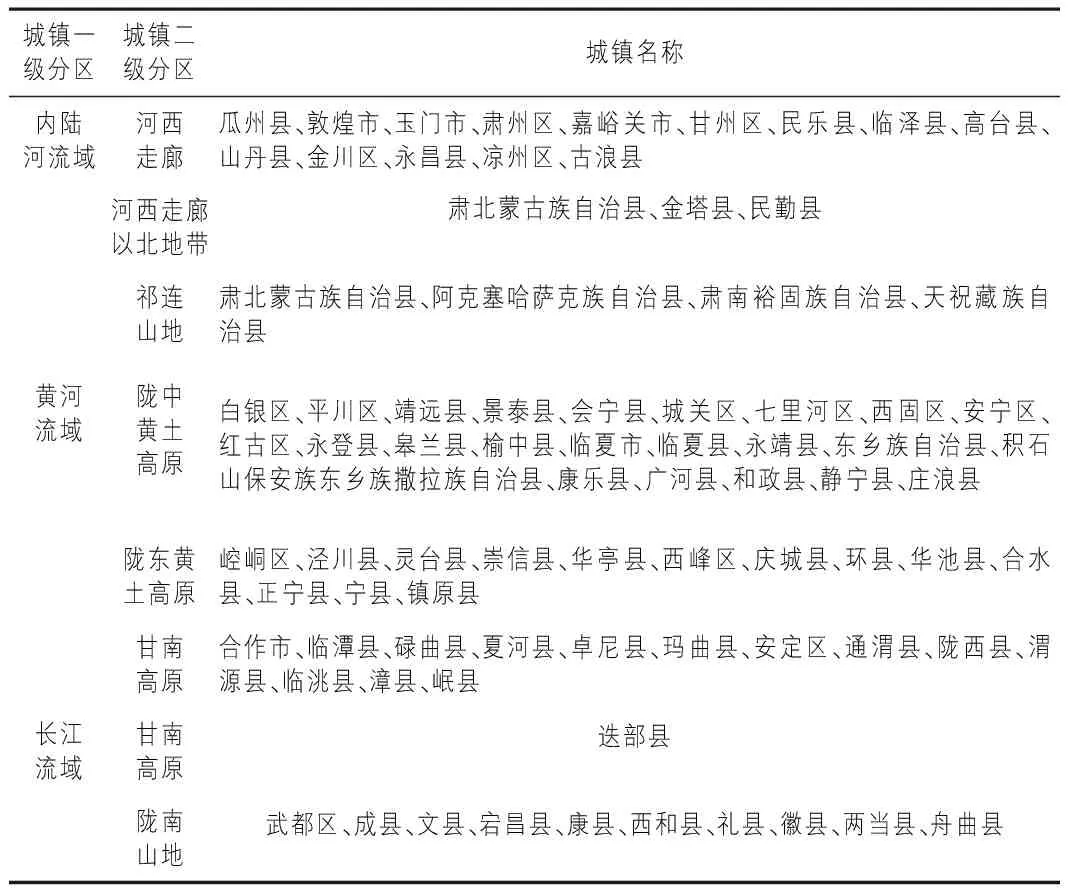

综合考虑甘肃省河流水系和地形地貌划分,一级分区主要参照甘肃省流域进行划分,分为内陆河流域、黄河流域和长江流域。其中河西区域主要在内陆河流域,黄土高原及甘南高原区域在黄河流域,陇南及甘南的迭部、舟曲在长江流域。同时对三大流域范围的城市进一步细分为陇南山地、陇中黄土高原、陇东黄土高原、甘南高原、河西走廊、祁连山地和河西走廊以北地带。其中内陆河流域区域划分为祁连山地、河西走廊和河西走廊以北地带,黄河流域划分为陇中黄土高原、陇东黄土高原和甘南高原,长江流域划分为陇南山地和甘南高原(见表2)。

表2 按流域和地形的城镇分区

2.2 经济分区:区域联系强度格局

1)基于城市引力模型判断城市联系强度。

城市引力模型是研究城市经济影响力范围从而城市区域辨识的方便工具。经济引力论认为区域经济联系类似于万有引力的规律,著名地理学家塔费热瓦内经济联系强度同它们的人口成正比,同它们之间的距离平方成反比。通常计算城市联系强度的典型公式为:

其中,Pij为两城市之间的联系强度;Pi,Pj为两城市的人口指标;Vi,Vj为两城市的经济指标;d为两地之间的交通距离;k为常数。

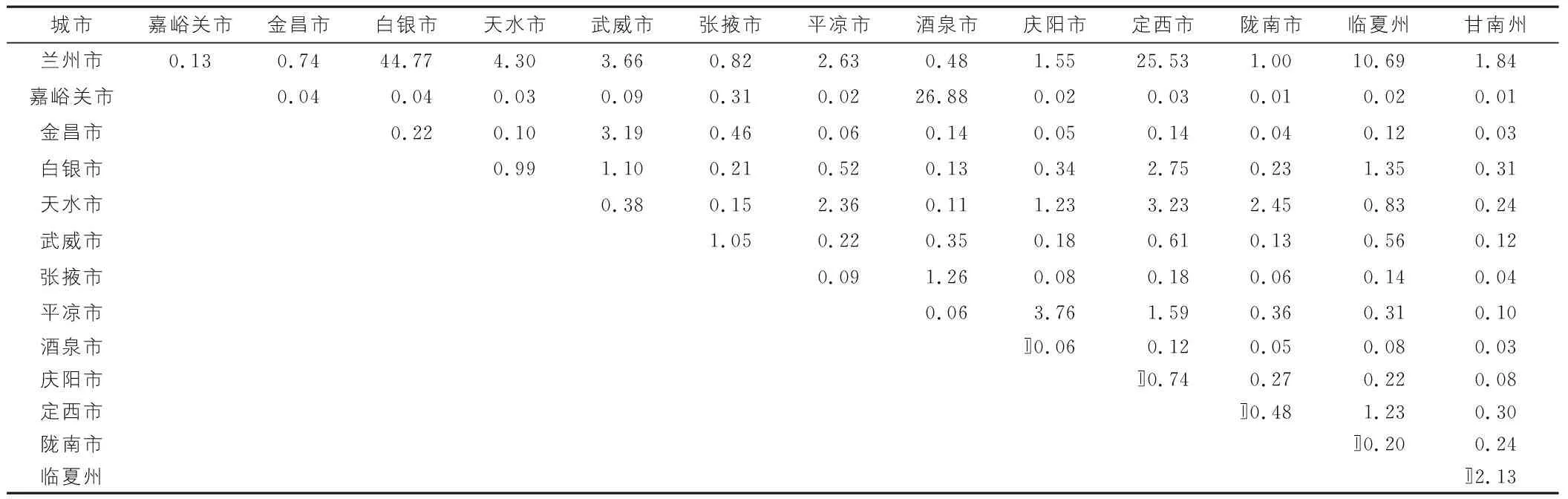

借助城市引力模型,对甘肃省内各地级市之间的经济联系强度进行分析,应用城市联系强度的计算公式进行计算。首先统计各市州之间的交通距离。其次统计各市州的人口规模和经济规模,代入公式计算城市之间的经济联系强度(见表3)。

表3 甘肃省市州之间联系强度分析

通过研究分析,分区特征较显著,其中兰州市与周边的白银、临夏、定西之间联系紧密,属于兰州的核心辐射区域,兰州与天水、武威、平凉之间联系也较紧密。陇东南区域,平庆、天平、天陇之间联系紧密,形成陇东南发展轴线。金武、酒嘉之间联系紧密,进程金武、酒嘉抱团发展格局。临夏与合作之间联系紧密。

2)基于场强模型识别城市经济区。基于场强模型,以城市的综合规模作为评价城市地理场强的综合变量。由于区域内的任意一点K都接受来自域内各城市的辐射,其中一个城市的辐射强度最大,因此可分别计算出来自各城市的辐射强度,并根据“收大”的原则来确定每一点所受的场强,以及该场强来源于哪个城市,从而定出该点的归属。将各城市的吸引范围用不同的形式表示,即可直观地限制各城市的势力圈[5-8]。

强度计算公式为:Fik=Zi/Dika。

其中,Fik为i城市在K点上的场强;Zi为i城市的综合规模;Dik为i城市到K点的距离;a为距离摩擦系数,一般取标准值2.0。

甘肃省场强较大的城市基本按照陇海兰新线分布,其中场强最大的范围出现在兰州及其周边地区,其次是天水,再次是武威、金昌、张掖、酒嘉,合作、玉门、平凉范围小。远离交通线场强逐步减弱,远离各中心的地区明显呈现出弱场强“边缘化”的态势。部门城市的场强范围存在重叠。兰州市的场强范围与白银、定西、临夏相连接。酒泉、嘉峪关与玉门之间的场强相连接。金昌与武威,平凉、华亭与庆阳之间场强相连接(见图1)。

对比分析各城市的经济腹地与行政区之间的相互关系,甘肃省各城市之间的经济腹地关系主要为包含和并存。高一级的城市和其影响势力圈内的低级城市构成包含关系,这一类主要指的是兰州和白银、定西、临夏、合作之间,平凉和华亭之间,嘉峪关和玉门之间;同级城市相邻时存在并存关系,金昌、张掖、武威、敦煌、平凉、庆阳、陇南、天水之间是并存关系。其中酒泉、平凉、陇南的势力圈影响范围较小,酒泉的部分行政区被嘉峪关的势力影响范围覆盖,平凉的行政区范围被天水和庆阳所覆盖,陇南的行政区范围被天水覆盖(见图2)。

3)人口迁移联系强度模型。通过百度迁徙数据统计甘肃省各州市前十名的人口迁入迁出情况,判断全省各市州之间的相互强度,识别区域抱团发展的态势(见图3)。

从甘肃省各市州之间的相互联系来看,以地缘临近为主导的区域抱团局面初步形成。兰州与周边白银、定西、临夏之间的形成抱团发展态势。平凉庆阳、酒泉嘉峪关、金武相互之间抱团发展态势显著。张掖、天水、陇南、甘南与周边区域抱团发展态势较弱。

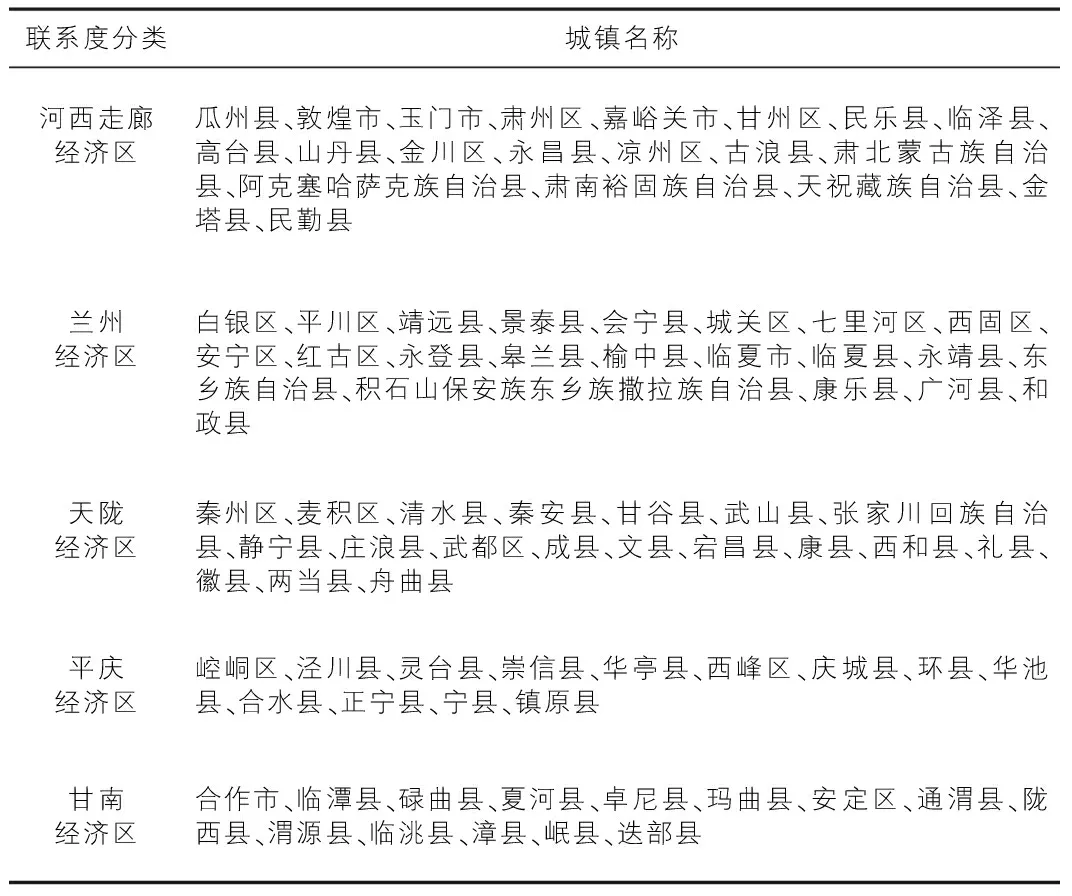

4)基于“联系”的城镇强度分区小结。基于人口迁徙、场强模型识别、城市引力模型的联系,大致可以将全省的城镇划分为五类区域,河西走廊经济区,包括金武、酒嘉、张掖三地。中部以兰州为核心形成兰州经济区,包括白银、定西、临夏及平凉西部。东部以天水、陇南为主体形成天陇经济区。东部以六盘山东部城镇为主体,形成平庆经济区。甘南自发形成甘南经济区(如表5所示)。

表5 基于联系强度的城镇综合分区

2.3 全省综合分区划定

根据如上分析,选取“流域+地貌+联系强度”作为全省市县分区的核心要素体系。按照“流域+地貌”可分为陇南山地、陇中黄土高原、甘南高原、河西走廊、祁连山地和河西走廊以北地带,同时叠加联系强度,形成了综合分区(见图4,表6)。

表6 甘肃省城镇综合分区

3 结语

本文在国土空间规划的背景下,在现状城镇发展和布局的基础上,基于“流域-地貌-联系”,初步构建了甘肃省城镇分区。在甘肃省主要水系途经“流域”方面,初步划分为长江、黄河、内陆河流域,在“地貌”格局分区,分为陇东黄土高原等7类分区。在“联系”方面,运用城市引力、场强识别、人口迁移联系三种方式确定了区域联系强度格局,共划分为6个经济区。通过整合“流域”“地貌”“联系强度”三个维度最终整合形成综合分区图。本次城镇分区是对全省城镇空间划分的一次尝试,通过分区,来进行市县级国土空间规划的管控要求、规则、指标等内容进行传导,同时也是未来监督体系建立的重要参考,以分区为基础,来推动全省城镇的高质量发展。